Полная версия

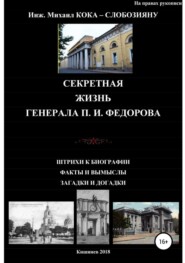

Полная версияСекретная жизнь генерала П.И.Федорова. Штрихи к биографии. Факты и вымыслы. Загадки и догадки

П. И. Федоров прибывает в Бессарабию в октябре 1834 года. Период администрации Бессарабии П. И. Федоровым считается специальной эпохой, отличающейся от предыдущих тем фактом, что власть губернатора теперь распространялась над всеми сферами управления, становясь централизованной. Будучи военным губернатором провинции, в его руках была и гражданская администрация и Специальная Администрация города Измаил. В качестве военного губернатора, он получал рапорты от всех военных начальников в регионе и проводил инспекцию этих учреждений, а в качестве гражданского губернатора пользовался всей настоящей властью, которой пользовался полномочный резидент. Это из простого соображения, что М. С. Воронцов почти никогда не занимался лично управлением Областного Совета Бессарабии. В конце концов, он также был главой Специального Администрации города Измаил.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 2-го КАДЕТСКОГО КОРПУСА 1712–1912 гг. в двух томах. Под общей редакцией Директора 2-го кадетского Императора Петра Великого корпуса генерал-майора А. К. Линдеберга. Составили: Действительные члены Императорского русского военно-исторического общества подполковник Н. П. Жервэ и приват-доцент В. Н.Строев. С-Петербург, 1912

Приложение V

Прошение о приеме в корпус.

Генваря 10-го 1795 г. № 6.

Всепресветлейшая Державнейшая, великая Государыня императрица,

Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская,

Государыня всемилостивейшая.

Просит недоросль из дворян, Павел Аполлонов сын Бабин; а о чем тому следуют пункты:

Коштом Родителя моего, секунд маиора Аполлона Ивановича Бабина, обучился я грамоте по российски читать и писать, имея от роду десять лет, в службу Вашего Императорскаго Величества ни куда еще незаписан, а желание имею определиться, для продолжения службы и обучения наук, в Артиллерийской и Инженерной шляхетной кадетской корпус, чего для всеподданейше и прошу:

К сему прошению недоросль из дворян

Дабы высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено было сие мое прошение принять и меня имянованнаго, для продолжения службы и обучения наук, в помянутой кадетской корпус кадетом, в случае неимения ваканции до будущей, хотя на собственное мое содержание определить, а что я подлинно из дворян, и состоит за отцом моим и матерью в боровицком и устюжском уездах, в разных Деревнях мушеска полу сто восем Душ, в том представляю при сем, данное мне из боровицкой дворянской опеки, свидетельство.

Павел Аполлонов сын Бабин

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорскаго Величества о сем моем прошении решение учинить. Генваря (?) дня 1795-го году. К поданию надлежит Его сиятельству Господину Генерал фельдцейхмейстеру, над фортификациями Главному Директору, Екатеринославскому и Таврическому Генерал Губернатору, и разных орденов ковалеру, Графу Платону Александровичу Зубову. Прошение писал; боровицкой помещик секунд маиор Аполлон Бабин.

Руку приложил.

(Архив Артиллер. Истор. Музея. «Дела Штаба Генерал-Фельдцейхмейстера: связка 879, д. № 1: «О приеме в кадеты и мушкетеры»).

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДВОРЯНСТВА – Википедия

В 1722–1845 годах потомственное дворянство давалось, начиная: на военной службе – с XIV класса, на гражданской службе – с VIII класса Табели о рангах и при награждении любым орденом Российской империи.

С 1845 года из-за обесценивания чинов, вызванного тем, что повышение давалось не за достоинства, а за выслугу лет, был повышена планка вступления в дворянство: для военных – до VIII класса (чин майора) и для гражданских чиновников – до V класса (статского советника), за награждение орденами: Святого Георгия и Святого Владимира любой степени и первыми степенями орденов Святой Анны и Святого Станислава.

ЧИНЫ, ЗВАНИЯ И ДОЛЖНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕ РОССИЙСКОМ. Составили О. В. Мосин и С. А. Мосина

Генерал-губернатор – высший чиновник местной администрации в 1703–1917 гг. Управлял несколькими губерниями (в XIX в. преимущественно окраинными). Имел, как правило, чин не ниже 2–3-ro класса по Табели о рангах.

Градоначальник – руководитель (на правах губернатора) административно-территориальной единицы, включавшей город с прилегающей территорией, выделенный из губерний

Капитан-командор – военно-морской чин 5-го класса по Табели о рангах, в 1707–1732 гг., 1751–1764 гг., 1798–1827 гг., а затем был окончательно отменен. Соответствовал чинам бригадира и статского советника.

Обер-кригс-комиссар – военный чиновник, ведавший снабжением армии.

Полицмейстер – начальник городской полиции губернского города. Впервые должность создана в 1718 году в Петербурге (генерал-полицмейстер), в 1722 году – в Москве (обер-полицмейстер). Повсеместно в губернских городах введены в 1782 году Уставом благочиния. Полицмейстер возглавлял управу благочиния, а со 2-й половины ХIХ века – городское полицейское управление.

Сенатор – член правительствующего Сената, созданного в 1711 году как высшее государственное учреждение, а в XIX – начале ХХ вв. действовавшего в качестве высшей судебной инстанции и высшего органа административного надзора. Назначался императором и состоял в чине не ниже 3-го класса по Табели о рангах.

М.А.ВИТМАН. ФОНД «УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДИРА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ» В РГА ВМФ

Фонд состоит из 9792 единиц хранения (…) начиная с 1785 до 1908 г.: (…) Управление Черноморского департамента (1808–1831 гг., е.х. №№ 698–2694).Главное Управление Черноморского флота и портов, г. Николаев (1831–1856 гг., е.х. №№ 2695–6273) (…)

…в 1808 г. контора Главного командира Черноморского флота и портов была преобразована в Черноморский департамент. Вся военно-морская власть отныне была сосредоточена в руках главного командира. При этом были образованы все та же канцелярия, во главе которой стоял правитель, и шесть экспедиций:

1. Хозяйственная, во главе с обер-штер-кригс-коммисаром;

2. Исполнительная, во главе с обер-интендантом (…)

….В 1831 г. последовала тотальная реформа военно-морского управления на юге России. Черноморский департамент был преобразован на этот раз в Главное управление Черноморского флота и портов. Во главе его встал главный командир, которому были присвоены права и обязанности командующего отдельным корпусом. Для управления флотом и портами при главном командире учреждались:

1. Канцелярия Главного Командира, которая вела переписку по всем делам;

2. Штаб, в который входили Канцелярия, Дежурство, Аудиторат и Гидрографическое и Медицинское отделения и Архив;

3. Интендантство, в которое входили Канцелярия, Комиссариатская и Кораблестроительная экспедиции, Ученый кораблестроительный комитет и Артиллерийская экспедиция.

Начальник штаба считался помощником главного командира по всем частям, входящим в состав штаба. Интендантство подчинялось обер-интенданту, который считался помощником главного командира по хозяйственной части[8].

[8] Высочайше утвержденное образование Главного управления Черноморского флота и портов : № 5019 : 16 декабря 1831 // ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. VI. – С. 309–324.

СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1821 ГОД (ПО ДАННЫМ МЕСЯЦЕСЛОВА И ОБЩЕГО ШТАТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА 1821 ГОД)

В Николаеве Николаевский и Севастопольский военный губернатор Вице-адмирал и кавалер Алексей Самойлович Грейг

полицмейстер подполковник Розенберг

В Черноморском департаменте

Главный командир над флотом и портом Николаевский и Севастопольский Военный губернатор вице-адмирал Алексей Самойлович Грейг

Исполнительный по интендантской части

обер-интендант, капитан-коммандор Федор Константинович Митьков

ФЁДОРОВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1174083

…генерал от инфантерии, Николаевский, Севастопольский и Бессарабский военный губернатор, сенатор.

Родился 15 января 1791 г.

…семнадцати лет от роду, поступил 14 января 1808 г. прапорщиком в Старооскольский пехотный полк и в том же году выступил с своим полком в поход в Турцию, где оставался на театре войны до 30 августа 1812 г.

…Уволенный по болезни от военной службы, Фёдоров был назначен 29 сентября 1820 г. полицеймейстером в городе Николаеве Херсонской губернии (в 1826 году произведён в полковники)

…в сенате Фёдоров заседал до 1855 г. в 1-м отделении 6-го департамента.

Источники

Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л – Я. М., 2009

Русский биографический словарь: В 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. 1896–1918.

Саитов В. Московский некрополь. Т. III. СПб., 1908

А. И. ПЕШИЙ, С. Г. РЕШЕТОВ. ДВОРЯНЕ ХЕРСОНСКОЙ И БЕССАРАБСКОЙ ГУБЕРНИЙ. ГИЖИЦКИЕ И ИХ ПОТОМКИ http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Liter/ Gizhitskie.html // http://textarchive.ru/c-1830098-pall.html

Лев Семенович Аркудинский

На 1849–1853 гг. штабс-ротмистр, адъютант Бессарабского военного губернатора генерал-лейтенанта П. И. Федорова (73).

(73) Новороссийский календарь на 1850 год. – Одесса, 1849. – С. 212 ; ; Новороссийский календарь на 1851 год. – Одесса, 1850. – С. 215.

НРАВСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 1843 ГОД. ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ. ГРАФ ВОРОНЦОВ И ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФЕДОРОВ. От Николая До Николая – Исторический проект ХРОНОС – http://nik2nik.ru/node/631

Граф Воронцов и генерал-лейтенант Федоров 45

Управление Новороссийским краем по случаю отъезда графа Воронцова за границу поручено генерал-лейтенанту Федорову, не в первый уже раз заступающему его место. Испытанная благонамеренность графа Воронцова – этого образца русских сановников, кротость его нрава и благоразумные распоряжения приобрели ему всеобщую любовь и уважение новороссийских жителей. Он сделал то, что край, ему вверенный, есть единственный, в котором не слышны жалобы и который, процветая, приходит ежегодно в лучшее устройство и, между тем, менее всех других дает забот правительству. Одно токмо доныне постоянно ставят ему в упрек: это излишнее пристрастие его к Крыму и Бессарабской области.

Генерал-лейтенанту Федорову приписывают многие хорошие качества и некоторые способности; но вместе с тем упрекают его в излишней строптивости характера и неумении обращаться с подчиненными. Принимаемые им строптивые меры заставляют сожалеть о частых отлучках графа Воронцова; а сделанное в последнее время распоряжение о непременном взыскании недонятых податей, невзирая на повсеместные в предыдущих годах засухи, неурожаи и скотские падежи, возбудили против него явный ропот жителей. Рассказывают, что командированные по распоряжению местного начальства чиновники для взыскания недоимок употребляют с помещиками неслыханные до того меры насилия, что неминуемо должно ослабить в жителях уважение к распоряжениям правительства.

45. Федоров Павел Иванович (1791–1855), окончил 2-й Санкт-Петербургский кадетский корпус; участник Русско-турецкой войны (1806–1812), Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии (1813–1814). Полицмейстер (1820), комендант города Николаева (1833). «Исправлял должность» николаевского и севастопольского военного губернатора (с 1834). Бессарабский военный губернатор (1836). «Исправлял должность» Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора (1838–1854). http://nik2nik.ru/node/651

НИКОЛАЕВСКОЕ ВОЕННОЕ ГУБЕРНАТОРСТВО – административно-территориальная единица в Российской империи, существовавшая с 1864 по 1900 год. До этого с 1805 года существовало Николаевское и Севастопольское военное губернаторство

М. БОГДАНОВИЧ. ИСТОРИЯ ВОЙНЫ 1813 ГОДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ГЕРМАНИИ ПО ДОСТОВЕРНЫМ ИСТОЧНИКАМ. Том. II. Санкт-Петербург.1863

Глава XXII. Первоначальная действия Силезской армии по прекращении перемирия. (…) Дела при Гольдберге.

…Несколько офицеров было послано к Ланжерону с настойчивым требованием – возвратиться и занять позицию на Кацбах, у Гольдберга. Граф Ланжерон (…) выполнил данное ему приказание и двинулся обратно Гольдбергу, куда его войска прибыли в ночь с 10-го (22-го) на 11–е (23-е) августа. – с.30–31

…маршал – же Ней, на походе к Роткирху, получил приказание отправиться в Дрезден

… Как не было определительно сказано – должен – ли он прибыть туда без войск, или со вверенным ему корпусом, то войска неевы двинулись в Саксонию, и уже на походе получили приказание вернуться. Начальство над ними, за отсутствием Нея, было вверено дивизионному генералу Сугаму – с.32

…Не успев сосредоточиться,11-го (23-го) Августа, в день боя при Голдьдберге, Силезская армия продолжала отступать 12-го (24-го) – с.40

…дивизия Сугама, 3-го корпуса Нея, стала у Роткирха (…)

Глава XXIII. Сражение на Кацбах.

…13-го (25-го) августа, около полудня, раздались сигнальные выстрелы (…) Со стороны Макдональда, корпус Нея, ошибочно направленный в Лузацию, успел возвратиться к армии не раньше 13-го(25-го) августа, что не дозволило французскому полководцу выступить из окрестностей Гольдберга прежде 14-го(26-го). Войска его поутру в сей день занимали прежнее расположение, именно: 3-й корпус Сугама стоял у Роткирха, отрядив часть войск к Лигницу; одна дивизия сего корпуса находилась на марше из Гейнау в Лигниц.– с.48

…14-го (26-го) августа (…) третья дивизия (корпуса Сугама) находилась еще на марше из Гайнау к Лигницу (…) Остальные восемь пехотных дивизий и кавалерия выступили с мест своего расположения без всякой связи между собой (…) а 3-й корпус Сугама, так поздно, что едва успел придти к концу сражения. – с.52–53

…Преследование неприятеля передовыми войсками Йорка и Сакена не были не было столь успешно, потому что 3-й корпус Сугама, менее потерпевший в сражении и охраняемый большей частью кавалерии Себастияни, отступал в порядке (…) Главнокомандующий был чрезвычайно недоволен медленностью наступления.– с.72

С. В. ВОЛКОВ. РУССКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС. М., Воениздат, 1993. (2-е издание: М., «Центрполиграф», 2003) https://profilib.net/chtenie/108418/s-volkov-russkiy-ofitserskiy-korpus.php

…в России довольно хорошо был поставлен выпуск справочных изданий по персональному составу находившихся на государственной службе.

С 1838 г. офицерские списки издают по каждому чину отдельно: списки генералам, полковникам, подполковникам и майорам. Списки стали более подробными, содержали данные о должности, точных датах производства в офицеры, старшинства в последнем чине (год, месяц, число) и датах (год) получения различных наград (для генералов указывалось и получаемое на службе содержание).

…огромное количество материалов об офицерском составе находится, разумеется, в архивах, прежде всего в ЦГВИА и ЦГАВМФ. Это подлинные послужные списки офицеров (послужной список был основным документом о службе офицера, содержащим все сведения о нем, и представлялся во всех случаях, когда должно было последовать какое–либо изменение в служебном положении офицера – повышение в чине, отставка и т. п., а также раз в пять лет независимо от этого; поэтому они сохранились в большом количестве, и если офицер служил достаточно долго, то в архиве можно обнаружить до 10 и более его послужных списков на разные годы), указы об отставке и краткие записки о службе, т. е. документы, содержащие изложение службы офицера и основные данные о нем (происхождение, образование, семейное положение и т. д.). Эти документы находятся в делах, связанных со всеми изменениями в службе офицеров (назначениями, награждениями, отставкой, назначениями пенсий и пособий и т. д.).

…все назначения, переводы, производство в чины, награды, увольнения в отпуск и от службы отражались в ежегодных (с 1796 г.) «Высочайших приказах о чинах военных», издававшихся типографским способом.

Некоторые группы офицеров повышались в чинах более быстро. Например, выпускники академии и представители титулованной аристократии становились полковниками в среднем через 19,5 года.

В кадетские корпуса принимались только дети офицеров и дворяне (в Оренбургский и Сибирский корпуса также выходцы из других сословий; в Финляндский – только уроженцы великого княжества Финляндского).

Увольнение по болезни осуществлялось в случае длительной болезни офицера, отмечаемой в месячных рапортах, за которыми следил сам император. И если он находил заболевание слишком длительным, то ставил вопрос об отставке.

В 1802 г. было подтверждено разрешение давать при отставке следующий чин офицерам в том случае, если они выслужили в своем последнем чине не менее 1 года (полковники – 5 лет) (…) В ряде случаев офицер мог быть повышен в чине, уже находясь в отставке, в том числе и за усердную службу по гражданскому ведомству.

Дозволение носить в отставке офицерский мундир с 1802 г. получали лишь те офицеры, которые прослужили в офицерских чинах не менее 10 лет

На отставных офицеров, поступивших на гражданскую службу, право ношения мундира не распространялось.

… формулировки «награждение следующим чином при отставке» и «производство в следующий чин с увольнением от службы», которые обычно не различают, имели принципиально разное содержание. Если первая означала, что офицер получает следующий чин только для нахождения в отставке (а при поступлении вновь на службу принимается прежним чином), то вторая равносильна производству во время нахождения на действительной службе (и в этом случае уволенный мог бы поступить снова на службу с новым чином).

Документы о службе офицера

Основным документом, характеризующим прохождение службы офицером, был послужной, или формулярный, список. Этот документ, форма которого не менялась с XVIII в., имел следующие графы: 1) чин, имя, отчество и фамилия; 2) сколько лет от роду; 3) из какого состояния (т. е. сословия) происходит и если из дворян, то обладает ли имением – в каком уезде, губернии и сколько душ крестьян; 4) даты (год, месяц, число) вступления в службу и получения следующих чинов; 5) даты переводов из части в часть; 6) участие в боях и походах; 7) образование; 8) когда и сколько дней был в отпусках и явился ли в срок; 9) был ли в штрафах по суду и без суда; 10) семейное положение с указанием дат рождения детей; 11) нахождение в штате, сверх комплекта, в отлучке (с какого времени, по чьему повелению и где) и 12) достоин ли к повышению и если нет, то почему.

Формулярный список составлялся в штабе полка и подписывался его командиром. Поскольку этот документ был не только служебным, но и определял положение и права офицера и его семьи в обществе (право на дворянство, поступление в казенное учебное заведение и т. д.), то подделки в нем строжайше преследовались и грозили исключением со службы.

Для аттестации офицеров составлялись общие так называемые кондуитные списки на весь офицерский состав полка, имевшие следующие графы: 1) чин; 2) фамилия; 3) как давно в службе; 4) был ли «иностранной службе; 5) в скольких кампаниях участвовал; <6) как «едет себя по службе; 7) каковы имеет способности ума; 8) не предан ли пьянству или игре; 9) какие знает иностранные языки; 10) имеет ли познания в каких–либо науках; 11) каков в хозяйстве. Кондуитные списки утверждались по команде до корпусного командира включительно. Как и послужные списки, кондуитные представлялись раз в год – к 1 июля.

На каждый новый чин офицер получал патент – на пергаменте и с государственной печатью. За изготовление патента с офицеров взималась плата в зависимости от чина.

При увольнении в отставку офицеру и военному чиновнику выдавался указ об отставке (содержащий изложение данных послужного списка и составленный на его основе), считавшийся видом на жительство и выполнявший функции паспорта. Этот документ выдавался с последнего места службы и заменял собой все документы о прежней службе. Если по какой–то причине указ об отставке не мог быть выдан своевременно, то до высылки такового выдавался билет для свободного жительства с приложением копии формулярного списка.

Награды жаловались в порядке постепенности – от низших степеней орденов и более младших орденов к высшим степеням и более старшим орденам.

Однако орден Георгия (4–й степени) в 1801–1855 гг. мог выдаваться и за выслугу 25 лет беспорочной полевой службы (из этого срока исключалось время нахождения в отпусках, на некоторых нестроевых должностях, в гарнизонных частях в мирное время и т. п.; были и некоторые другие ограничения). В 1816 г. предписано, чтобы и внешний вид ордена Георгия за 25 лет выслуги отличался от полученного за боевые подвиги (надписью «25 лет»).

Орден Св. Анны был в 1815 г. разделен вместо трех на четыре степени: 1–й – для ношения ленты через плечо со звездой, 2–й – для ношения на шее, 3–й – для ношения в петлице и 4–й – на шпаге. Этот орден давался, как и орден Владимира, и за военные подвиги, и за выслугу 35 лет (в последнем случае представление шло через Военную коллегию).

За пожалованные ордена награжденные должны были вносить определенную сумму денег (до 1840 г. ассигнациями, а с 1840 г. в рублях серебром).

Деньги эти предназначались на пенсии кавалерам орденов (после смерти кавалера в течение года пенсия выплачивалась его наследникам).

Пенсию получали, впрочем, не все обладатели орденов, а только наиболее нуждающиеся, зачисленные в комплект пенсионеров, который был сравнительно невелик.

Для награждения орденами существовали ограничения по чинам. Ордена 1–й степени Станислава и Анны не могли получить офицеры в чине ниже генерал–майора (чиновники – действительного статского советника, т. е. чина IV класса), 2–й степени – ниже капитана. За особые заслуги орден Анны 3–й степени обычно вручали армейским майорам (и им равным); Станислава 2–й степени – подполковникам – командирам батальонов, дивизионов и батарей (полковники в этих должностях получали сей орден с императорской короной); Анны 2–й степени – полковникам – командирам бригад, полков и отдельных батальонов (генерал–майоры в этом случае получали орден с короной).

Офицеры и гражданская служба

Использование офицеров на должностях, предназначенных для «классных чинов», имело три аспекта: перевод офицеров на должности внутри самого военного ведомства, положенные по штату для военных чиновников, с переименованием в гражданские чины или без него (или на те, которые могли замещаться как офицерами, так и военными чиновниками); назначение офицеров действительной службы на гражданские должности вне военного ведомства; назначение отставных офицеров на должности в гражданском аппарате с переименованием в гражданские чины.

При Павле I для офицеров, переходящих на гражданскую службу, переименование в гражданские чины стало обязательным. В начале XIX в., до 30–40–х гг., это правило продолжало действовать.

В царствование Николая I стало практиковаться назначение офицеров на гражданские должности с сохранением военных чинов.

…еще с 1834 г. на все перемещения и назначения состоящих на гражданской службе офицеров требовалось разрешение императора. В этот период на гражданской службе находилось довольно значительное число офицеров.

Исключительной стабильностью отличалась и документация о службе офицера. Форма послужного списка принципиально не менялась с XVIII в. (в 60–е гг. XIX в. она претерпела лишь чисто технические изменения). То же относится и к указу об отставке.

Пенсии и обеспечение семей

…издание указа от 21 мая 1803 г., который определял: офицеры, прослужившие беспорочно 20 лет, получали инвалидное содержание, 30 лет – половинное по чину жалованье, а 40 лет – полное жалованье в виде пенсии. При этом ставших неспособными к службе из–за полученных в боях ранений положено было обеспечивать «приличным службе» содержанием независимо от выслуги. Срок выслуги считался с момента поступления на действительную службу (время пребывания в кадетском корпусе не засчитывалось).

Офицерам, определенным на инвалидное содержание, предоставлялись квартиры в Воронеже, Саратове, Пензе, Перми, Казани, Тамбове, Костроме, Курске, Орле и Ярославле, а затем также во Владимире, Вологде, Нижнем Новгороде, Екатеринославе, Полтаве, Харькове, Симбирске, Тобольске и Чернигове.

Раненым и увечным в 1807 г. определена пожизненная пенсия в размере полного оклада жалованья с пособием на проезд к избранному месту жительства. В 1816 г. с повышением окладов офицерам соответствующим образом постепенно повышены и пенсии.