Полная версия:

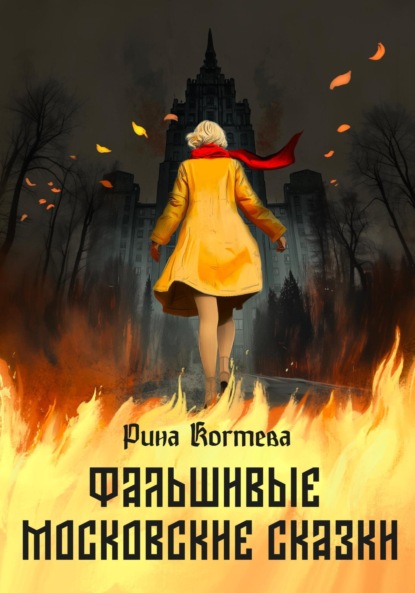

Фальшивые московские сказки

– Ах! – Ксения Андреевна всплеснула руками. – Но что же мне делать со всем этим…

– Томас, ну помоги женщине, – сказала Дарья Николаевна, – она же не сама этот пылесос будет наверх поднимать…

Салтыкова усмехнулась и выскользнула за дверь. За ней тянулся тонкий душок колдовства и аромат каких-то очень дорогих духов.

– Что же делать… – выдохнула Ксения Андреевна.

А Дарья Николаевна Салтыкова быстро спускалась по лестнице, сжимая в кармане толстовки тот самый предмет, который искал призрак – портсигар с изображением орла. На обратной стороне портсигара была памятная надпись: «Анатолию Сергеевичу Игнатову в день защиты докторской диссертации от жены. 13.06.1953 г.»

Москва, 1973 год

– Мы такое не принимаем, – товароведша брезгливо отодвинула от себя портсигар указательным пальцем, как будто перед ней было что-то ничтожное и отвратительное.

Анатолий Сергеевич Игнатов посмотрел на раскинувшего крылья орла на крышке портсигара, а потом поднял глаза на товароведшу. Лет на пятнадцать моложе Игнатова, красивая, ухоженная, пахнет импортными духами, на шее повязан яркий красный платок. Эффектная женщина. После развода с женой женщины Анатолия Сергеевича интересовали исключительно с теоретической точки зрения. Да и в последние годы брака тоже, что уж говорить.

– А кто принимает? – спросил Игнатов.

Товароведша бросила задумчивый взгляд ему за спину. Игнатов понимал, что она смотрит, есть кто-нибудь кроме них в комиссионке или нет. Никого не было – вторник десять утра, все порядочные люди на работе. Товароведша тоже на работе, а вот Анатолий Сергеевич в бессрочном неоплачиваемом отпуске, хотя формально работа у него есть. Да только на «формально» хлеба не купишь.

– В семь закрываемся, к заднему входу подойдите, – процедила товароведша. – Тихо только.

– Хорошо, – ответил Анатолий Сергеевич и убрал портсигар в карман.

Он не в первый раз продавал вещи и знал, что после работы товароведша заплатит ему из своего кармана половину стоимости портсигара, а потом перепродаст его в три раза дороже. Раз она предложила Игнатову такую встречу, значит покупатель у нее уже есть. Не заграничное платье, конечно, и не хрустальная люстра, но серебряный портсигар – тоже редкость, даже если на нем чужая гравировка.

Игнатов вышел из комиссионки и замер в нерешительности, как только за ним захлопнулась стеклянная дверь. А что ему делать? Куда идти? Впереди девять часов, которые нужно чем-то занять. Вернуться домой? Пустая захламленная квартира только напоминала Анатолию Сергеевичу, во что превратилась его жизнь, когда-то такая многообещающая. Он достал из кармана папиросы и закурил. Папиросы были самые дешевые, да и ради таких приходилось урезать дневной рацион. Вот тебе, Толя, задачка: сидеть на месте тошно, а если ходить, то захочется жрать, а жрать нечего, пока товароведша в красном платке не купит у него портсигар. Пойти в другую комиссионку? А смысл? Там можно и этого не получить. Продать с рук? Не умел Анатолий Сергеевич продавать с рук, не было у него таких навыков. Другие были, да не пригодились. Игнатов обернулся. Сквозь стекло на него смотрели холодные синие глаза товароведши. Красивая женщина, снова подумал Игнатов, но за все свои комиссионные грехи счастья ей точно не видать. Это было не проклятье, просто констатация факта. Игнатов побрел в сторону Проспекта Мира, ноги заплетались, от папирос во рту остался противный привкус. Он шел по знакомым улицам, слушал звуки проезжающих машин, ловил взгляды редких прохожих, но на самом деле он ничего этого не видел. Анатолий Сергеевич Игнатов вспоминал.

Москва, наши дни

Дарья Николаевна Салтыкова быстро спускалась по лестнице. Второй этаж, первый, а потом подвал, дверь в который распахнулась перед ней, чуть ли не сорвавшись с петель, а потом с таким же грохотом захлопнулась. Подвал Салтыкова присмотрела почти сразу: видно было, что им не пользовались, так что для того, чтобы сосредоточиться и прочитать заклинание, он подходил идеально. Да и Томас сразу не пронюхает, что именно она задумала. Дарья Николаевна положила перед собой портсигар, закрыла глаза и зашептала:

– Бог, который сотворил все вещи через святой имя, которое написано в семидесяти буквах. Каждая буква содержит одно из священных имен, которые здесь написаны: Ласкос, Хе, Ихе, Рипан, Иба, Абгис, Лус, Бафф, Плас, Хапа, Иоб, Иозакам, Орезеум, Короратор. Прошу открыть мне силу данной вещи. Насуе, Науда, Сан, Куса, Хаспасан, Каника, Коурес, Бусил, Нифрон, Курабнос, Настракал, Юртарук, Арбон, Арфуса, который есть могущество всего злого, приди и помоги мне, чтобы тобой моя работа была свершена. И добродетелью, которой мы обладаем, и через святое имя Адонаи, которого вы боитесь, вы окончательно нам подчинились9.

Салтыкова открыла глаза – над портсигаром сгущался дым. Вспышка, запах серы, дым рассеялся и…

– Вы по-моему сами себя перехитрили, – холодно сказал де Торквемада.

Он стоял напротив Дарьи, друг от друга их отделял тот самый портсигар.

– Да ладно… – выдохнула Салтыкова. – Раньше же работало…

– Сейчас тоже работает. С превеликим удовольствием открою вам историю данной вещи. Вы же вызывали демона, чтобы он ответил на ваш вопрос, – де Торквемада картинно поклонился, – демон явился на ваш зов. Я целиком и полностью к вашим услугам.

Салтыкова фыркнула.

– И давно вы бегаете по мелким поручениям?

– С позавчера, – ответил де Торквемада.

Два дня назад (позавчера)

Тут читателю, пожалуй, придется узнать, а возможно, просто напомнить о том, что произошло в мае того же года в дачном кооперативе «Сапфир». Томас Иванович и Дарья Николаевна так же приехали туда по поручению Гермеса Трисмегиста, чтобы расследовать аномальные явления. Началось все с изгнания ведьмы, а закончилось вызовом из ада серафима – падшего ангела высшего ранга. Чтобы Дарья Николаевна не отправилась в ад, де Торквемада изгнал из нее ведовской дар, так что после этого Салтыкова осталась, скажем так, почти обычным бессмертным существом. Дара Дарья Николаевна лишалась уже не в первый раз – в человеческую бытность именно де Торквемада ее дара и лишил, после чего Салтыкова загремела в Иоанно-Предтеченский монастырь до конца своих дней, но после смерти Гермес вернул ей способности. Сейчас он этого делать не собирался, и тут перед Салтыковой встала непростая дилемма. Дело в том, что ведовской дар бывает двух типов: врожденный, коим Дарья Николаевна и обладала, будучи одной из самых сильных ведьм своего века, и приобретенный, то есть полученный ведьмой в результате сделки с демоном. Врожденный дар позволял задействовать силы природы и при желании вызывать мелких демонов, а приобретенный дар предполагал исключительно действия при посредстве демонической силы. Врожденный дар Салтыкова вернуть себе не могла, но дабы не остаться костюмершей в «Сверхнатуральном» или в чем-то там еще, что заменит это шоу, пришлось пойти на компромисс. И как справедливо заметил Гермес Трисмегист, Трижды великий, один знакомый демон у Салтыковой был.

Хоть мертвые, хоть бессмертные, хоть проклятые на веки вечные, но даже им нужно где-то жить. Дарья Николаевна Салтыкова и Томас Хуанович Торквемада (по паспорту) обитали в жилом комплексе на Новослободской в двух соседних квартирах. Кстати говоря, комплекс этот считался более престижным, чем «Сталинский-7», так что Марина Исаенко, наверняка, умерла бы от зависти. Впрочем, сейчас не об этом. Вернувшись со встречи с Гермесом и припарковавшись в подземном гараже – за рулем, конечно же, была Дарья – они поднялись на свой этаж.

– Придется поговорить, – сказал де Торквемада в лифте.

Со времен «Сапфира» они разговаривали мало, и совершенно не из-за того, что де Торквемада лишил Дарью ее дара.

– Видимо, – парировала Салтыкова.

По обычаю отправились в квартиру Салтыковой, на ту самую кухню, которую де Торквемада воспроизвел в квартире Птицыных в «Сталинском-7», только на этот раз настоящую: идеальная чистота, белый цвет и минимализм. Дарья заварила себе чай, де Торквемаде, расщедрившись, налила кофе.

– Без дара Гермес вас сживет со свету, Дария, – темные глаза де Торквемады внимательно смотрели на нее.

– Я в курсе, – ответила Салтыкова.

– Тогда почему вы не хотите, чтобы я его вам вернул?

– А просто так вы его вернуть можете? – Салтыкова положила локти на стол и подалась вперед.

– Хотел бы, но это против правил.

Правила, действительно, существовали, в этом де Торквемада не обманывал. Бесполезно пытаться понять, кто и когда эти правила установил, но они просто были, и нарушить их было невозможно.

– Зато отбирать дар вы можете совершенно безвозмездно.

– Таковы правила, – повторил де Торквемада.

Он уже допил кофе, Дарья Николаевна к своему чаю даже не притронулась.

– Ну и в чем будет состоять наша сделка?

Беспокойство Дарьи Николаевны было вполне объяснимо. Дело в том, что некие Генрих Крамер и Якоб Шпренгер, к слову большие поклонники исторической деятельности Томаса Ивановича, написали в конце пятнадцатого века трактат под названием «Молот ведьм». На момент написания этого трактата вдохновитель авторов Томас де Торквемада был еще вполне себе жив, но уже отрешился от мира в монастыре Фомы Аквинского в Авиле10, так что чести ознакомиться с данным сочинением не имел. Однако, это не умаляло того факта, что «Молот ведьм» при всей низкой квалификации Крамера и Шпренгера как инквизиторов с течением времени превратился чуть ли не в главный источник знаний о демонологии. И это было настоящей трагедией, потому что что Крамер, что Шпренгер явно имели проблемы с женщинами, от всей души их ненавидели и все общение ведьм и демонов предполагали исключительно посредством непосредственной близости. Кстати, в какой-то степени именно этот трактат века спустя определит странные представления Ксении Андреевны Сериковой о том, что демоны в обязательном порядке должны заниматься любовью с женщинами, в домах которых обитают.

Но вернемся к Дарье Николаевне Салтыковой. Не то, чтобы она при своей богатой биографии испытывала робость перед близкими отношениями, просто в «Сапфире» произошли еще кое-какие события, помимо изгнания ведьмы и открытия прохода в ад, и Томас Иванович после этих событий выглядел не то, чтобы принцем на белом коне. Проще говоря, он выглядел козлом.

– Давайте остановимся на том, что вы будете должны мне одно мое желание.

Салтыкова иронично посмотрела на него.

– А чего не три?

– Можете и три. Не откажусь.

– Да нет уж, одно как-то более обнадеживающе звучит.

– Тогда договорились?

– Договорились.

Яркая вспышка, дым, запах серы…

– Только имейте в виду, Дария, единственный демон, которого вы можете теперь вызывать – это я.

Кажется, она не услышала де Торквемаду. Для Салтыковой мир снова стал цветным, ярким, наполненным запахами, звуками, эмоциями. Дарья Николаевна встала, подошла к окну, посмотрела на полную луну. Луна была не просто желтой – по луне скользила радуга.

– Да на кой ляд мне демон, – усмехнулась Салтыкова.

И исчезла.

Москва, наши дни

– Очень жаль, что вы меня не слушали, – заметил де Торквемада.

Наслушалась уже, подумала про себя Салтыкова. Она скрестила руки на груди.

– Как же там без вас гражданка Серикова пылесос-то на антресоли затолкает?

– Ревнуете? – уголки губ де Торквемады чуть дрогнули.

Все мужики одинаковые – только о себе и думают.

– За пылесос беспокоюсь, – отрезала Салтыкова, – почти антиквариат, представляет историческую ценность.

– Впрочем, как и этот портсигар, – носком начищенного до блеска ботинка де Торквемада пододвинул портсигар к Салтыковой.

– Ну, излагайте тогда, раз уж явились.

– Хозяин, тот самый призрак, сдал этот портсигар в комиссионку, его купили родители Ксении Сериковой, но ее отец через несколько месяцев бросил курить, так что портсигар сначала лежал где-то без дела, а потом просто затерялся.

– А почему призрак так к ней привязан? – с сомнением спросила Салтыкова.

– Он привязан не вещью, Дария, он привязан каким-то человеком или существом.

– И кто этот человек? Или что это за существо? Почему вы не можете ответить на этот вопрос?

Дарья специально его доводила, и надо сказать, добилась своего. Де Торквемада вытянулся, и сквозь него как будто бы проступил другой образ – худощавый старик в рясе. Это тоже был Томас де Торквемада только настоящий, тот, которого когда-то в Авиле навестил Гермес Трисмегист. И, конечно же, в воздухе чувствовался непременный атрибут демона – запах серы.

– А если я скажу, что я не могу этого видеть?

Такой ответ Дарью устраивал больше.

– И почему же?

– Понятия не имею. Я вижу историю вещи, вижу призрака, но дальше – серая пелена.

– Даже для вас? – переспросила Дарья.

– Даже для меня. Но это не демон, это врожденный дар колдовства, вроде того, что был у вас. Я не смогу выследить его хозяина.

Дарья, возможно, смогла бы, будь у нее ее истинный дар. Когда все закончится, надо серьезно поговорить об этом с Гермесом. В конце концов, в его же интересах, чтобы они могли быстрее ловить для него всякую нечисть. Она снова внимательно посмотрела на портсигар.

– А почему орел-то мертвый? – вдруг спросила она.

– Что? – не понял де Торквемада.

Запах серы уже исчез, и истинная сущность Великого Инквизитора тоже стерлась – теперь даже при желании никакого монаха разглядеть было невозможно.

– Я говорю, почему он шептал о мертвом орле, – Дарья наклонилась над портсигаром. – Здесь изображен вполне себе нормальный живой орел, ну разве что нарисованный. Но он точно не мертвый. А этот Игнатов говорил о мертвом орле. Он повторял: «Орел. Мертвый орел». Нужно узнать, что именно он имел в виду, возможно, тогда мы приблизимся к тому, кто такого тут наколдовал.

Де Торквемада некоторое время молчал.

– Предположим. Но тогда призрак нужно упокоить.

– Ваш духовный сан с вас так никто и не сложил, – пожала плечами Салтыкова.

И это было чистой правдой. Хоть Великий Инквизитор Томас де Торквемада и обвинялся в массовых убийствах, но никто и никогда не лишал его монашеского звания и не отлучал от церкви. Возможно, потому что де Торквемаду Великим Инквизитором назначил лично Папа Римский Сикст IV.

– Никогда этим не занимался.

– Это несложно. Просто прочтите над ним пару молитв, и наш дорогой Анатолий Сергеевич Игнатов обретет дар речи и сообщит все необходимое, а потом покинет этот бренный мир.

– Призраки ненадежны, Дария, – возразил де Торквемада. – Необязательно, что он захочет что-то рассказывать.

– Еще как захочет, иначе не искал бы столько лет мертвого орла.

Де Торквемада снова задумчиво посмотрел на портсигар.

– Ладно, я могу вызвать призрак сюда через этот портсигар, так что встречаться с сумасшедшей Сериковой нам больше не понадобится.

– С сумасшедшей? – Дарья подняла портсигар с пола, подбросила его в воздух и поймала. – Я думала, у вас с ней полное взаимопонимание.

– Вы слишком впечатлены вашими ночными прогулками.

– Вы о чем?

– О том, куда вы отправились, когда я вернул вам дар.

– Ах это… – Салтыкова усмехнулась. – Ревнуете?

– Нет, – ответил де Торквемада, – но вы вернулись уж чересчур счастливой.

– У меня была очень важная встреча, – ответила Салтыкова.

– Я так понимаю, все прошло удачно.

Два дня назад (позавчера)

В ту ночь, исчезнув из своей квартиры, Дарья Николаевна Салтыкова почти сразу же оказалась на кладбище Донского монастыря11. Непростое место – это кладбище. Это не такое кладбище, к которому привык обычный человек, с ровными рядами могил и крестами. О нет! Такое ощущение, что надгробья свалены здесь в кучу бессистемно, а под тяжестью многих камней и многих имен покоится один единственный несчастный мертвец. Впрочем, так оно и есть. Кладбище Донского монастыря – почти единственное дворянское кладбище в Москве, которое избежало уничтожения во времена Советской власти, сюда же свозили надгробные камни с подлежащих уничтожению кладбищ Москвы и Подмосковья. Появившаяся среди могил Салтыкова смотрелась здесь как какой-нибудь персонаж любимого детища Гермеса, шоу «Сверхнатуральное» – узкие черные брюки, черная рубашка, черная кожаная куртка. В свете луны ее лицо казалось мертвенно бледным. И правда как какой-нибудь там экстрасенс Салтыкова пошла напролом через кладбище, иногда просто перешагивая через надгробные камни, как будто бы точно знала, куда она идет. Вдруг она остановилась, наклонилась над каменным крестом, на мгновенье замерла, а потом начала ожесточенно оттирать его рукавом кожаной куртки. Куртка, конечно же, после такого была безнадежно испорчена, но Дарье Николаевне, кажется, на это было наплевать. Закончив оттирать памятник, она расчистила листья с небольшого, всего-то сантиметров в тридцать, пространства перед крестом все с тем же остервенением. Наконец, Дарья Николаевна остановилась и посмотрела на землю, под которой был уже давно истлевший гроб с давно истлевшим мертвым телом.

– Ну здравствуй, Феденька, – прошептала она, – ты прости, что давно не приходила…

Замолчала. Осеклась. Надпись на надгробье при желании еще можно было прочитать. «Федор Глебович Салтыков, 1750-1801». Старший сын Дарьи Николаевны Салтыковой умер за несколько месяцев до нее в возрасте пятидесяти одного года, никогда не женился и не имел детей. Младший сын, Николай, умер и того раньше, в 1775, ему было всего двадцать четыре. Пил. Не выдержал такую мать. Дарья к тому времени уже семь лет сидела в яме в Иоанно-Предтеченском монастыре. Через четыре года благодаря наивности инокини Досифеи и расторопности болотного черта она вышла из ямы12, да только было уже поздно – Коленька умер. Похоронили его не при Донском, а на церковном кладбище близ имения Салтыковых в том месте, которое до сих пор принято называть Салтыковской в Подмосковной Балашихе. Потом могилы сравняли, кости куда-то там вывезли, сожгли и закопали пепел. Нет больше Коленьки, да и могилы его не осталось. Хорошо хоть к Федору прийти можно. Когда Немка13 посадила ее в покаянную яму, Федору было восемнадцать, а Николаю – семнадцать. Федор был серьезным, рассудительным, а Коленька – ветер в голове. Титулы и звания Немка за ними сохранила, но не потому что была такой уж доброй, а потому что Сережка Салтыков14 попросил. Единственный раз, когда от Сережки хоть какой-то прок был. Коленька переживал, пил, ненавидел ее. Федя был не такой. Федя тоже ненавидел за позор, но молчал, никогда не женился, не завел детей. Никогда не приходил к матери, хотя мог бы, она все эти годы была всего-то в нескольких улицах от него: выйди, пройди, дай денег караульному, да и увидишь мать…

– Ты прости меня, что давно не приходила, – повторила Салтыкова.

Москва, наши дни

– Все прошло просто замечательно, Томас Иванович.

– Хорошо, – совершенно безразлично ответил де Торквемада, – тогда давайте вызовем призрак.

– Прошу, – Салтыкова протянула ему портсигар.

– Необязательно.

Действие для де Торквемады было столь незначительным, что не появилось даже запаха серы, либо какого-то иного внешнего эффекта. Анатолий Сергеевич Игнатов близоруко щурился, переминался с ноги на ногу и удивленно переводил взгляд с Дарьи Николаевны на Томаса Ивановича.

– Кто тебя привязал? – спросила Салтыкова.

Игнатов посмотрел на портсигар в ее руке.

– Мертвый орел, – сказал он. – Несчастный мертвый орел.

– Что это значит? – спросила Дарья Николаевна.

Анатолий Сергеевич посмотрел на нее через толстые стекла очков и печально улыбнулся.

Москва, 1973 год

Он всегда подавал надежды. Родители – ученые-физики, не слишком талантливые, но преданные своему делу и советской власти, которую приняли сразу и безоговорочно. Толя тоже был таким, преданным и восторженным. После школы поступил на физический факультет МГУ, сразу же прослыл чуть ли не гением, в войну вместе с университетом уехал в эвакуацию в Ашхабад, по окончании обучения был распределен на один из военных заводов, но уже в конце 1944 года поступил в аспирантуру в Физический институт имени П.Н. Лебедева при Российской Академии Наук, научным руководителем Толи Игнатова был Игорь Евгеньевич Тамм, выдающийся советский физик-теоретик и Нобелевский лауреат. В 1947 Толя защитил кандидатскую диссертацию. В 1948 году он как один из самых талантливых физиков по рекомендации Тамма был зачислен в специальную группу по разработке термоядерного оружия15. В этой группе Игнатов пробыл недолго, но не потому, что не хватило таланта или задора. Да нет – и того, и другого было с лихвой. Просто в один прекрасный день Анатолий Сергеевич Игнатов понял, что именно они разрабатывают – оружие, подобного которому не было и не должно быть. От одной мысли о мощи, которую они породят, кровь стыла в жилах. От одной мысли о перекореженных телах можно было сойти с ума. Это было чудовищно.

– Толя, это чудовищно, но это чудовищно красиво, – возражал на это Андрей.

Он тоже поступил на физфак, тоже уехал в эвакуацию, а потом потупил в тот же ФИАН в аспирантуру к Тамму. И, конечно, его тоже пригласили в группу.

– Толя, – говорил ему Андрей, небрежно закуривая сигарету, – мы творим историю. Мы занимаемся великим делом, в нем нет места для сомнений.

Его глаза горели. За словами «термоядерный синтез» он не видел того, что видел Игнатов.

– Мы просто сделаем свою работу, не мы будем принимать решения, куда и когда эта бомба упадет.

Но без нас она не упадет никуда и никогда, подумал тогда Игнатов. Андрей был ярким, харизматичным, он умел убеждать. Они дружили с Игнатовым с первого курса, и Андрей, конечно же, имел на него огромное влияние. Настолько огромное, что даже выбрал сокурсницу, на которой Толе следовало жениться. Толя женился, но все убеждения Андрея вместе взятые не смогли изгнать из его души леденящий ужас, который он испытывал, когда думал о том, что будет если когда-нибудь взорвется термоядерная бомба. Через два года он покинул группу, не по собственному желанию, конечно, а вроде бы как по причине вполне себе естественного отбора. Игнатов приложил все усилия, чтобы стать жертвой этого отбора – он не показывал ровно никаких результатов, и его бы убрали гораздо раньше, если бы не Андрей с его гиперактивным заступничеством. Когда Игнатов уходил, Андрей сказал ему:

– Ты ставишь крест на своей карьере. Я и без тебя все сделаю.

– Делай, – ответил Игнатов.

Андрей ему не угрожал, он просто предупреждал о том, что будет дальше. Впрочем, Игнатов и без того знал, что уход из группы ему не простят. С горем пополам ему дали защитить докторскую, потом он какое-то время преподавал, но с преподавательской работы его убрали, запихали в НИИ рядовым сотрудником, и вроде бы и можно было существовать, но Игнатов знал – все это только благодаря протекции Андрея. Недавно протекция исчезла. Нет, Андрей не забыл об Игнатове, просто теперь самому Андрею нужна была протекция. А Игнатова тут же отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск, благодаря чему он теперь и ждет окончания рабочего дня, чтобы продать за копейки свой портсигар.

То ли из-за воспоминаний, то ли из-за забытья, к которому иногда приводит голод, время для Анатолия Сергеевича утекло незаметно. Он едва успел к концу работы комиссионки. Товароведша в красном платке выпорхнула из служебного входа, и Анатолий Сергеевич сделал шаг из осенней темноты. Она, как будто бы не замечая его, все же пошла в его сторону, проходя мимо, ловким движением руки забрала портсигар и всунула ему скрученные купюры. В размытом свете фонаря Игнатов чуть развернул их – больше, чем он рассчитывал.

– Привет! – раскатистый низкий голос, казалось, отразился от стен.

Кто-то ждал товароведшу, Игнатов было подумал, что это ее кавалер, но товароведша прошла мимо, бросив скупое:

– Добрый вечер.

Игнатову вдруг стало за нее неспокойно. Он пошел следом, миновав этого самого «кавалера». Лет тридцать пять, наверное, невысокий, чуть сутулый, вид, честно говоря, неряшливый, невзрачный, но вот глаза – острые и едкие зеленые глаза прямо-таки резанули Анатолия Сергеевича своим злым взглядом.

Игнатов никогда раньше так не делал, но он догнал товароведшу и сказал ей:

– Держитесь от этого типа подальше.

– Не беспокойтесь, – криво улыбнулась она, – покрутится и отстанет.

– Но вы все равно поосторожнее.

Товароведша свернула направо, Анатолий Сергеевич – налево.

Полгода спустя Анатолий Сергеевич Игнатов умер в одиночестве в своей квартире. Наверное, инфаркт, но никто даже не озаботился, чтобы доподлинно разобраться в причинах его смерти, даже тот самый пресловутый Андрей. Точнее, Андрей Дмитриевич Седов, физик-теоретик, изобретать водородной бомбы, общественный деятель, диссидент и правозащитник. Говорят, после испытаний первой советской термоядерной бомбы, которые проходили в пятидесятые годы на Семипалатинском полигоне, он якобы увидел умирающего орла с обожженными крыльями, и именно это положило начало его правозащитной деятельности. С конца пятидесятых годов Седов выступал за прекращение испытаний ядерного оружия, в шестидесятых стал одним из лидеров правозащитного движения в СССР, в середине семидесятых был осужден общественностью и во многом потерял свое влияние, что и сказалось на Анатолии Сергеевиче Игнатове. В итоге Седов был задержан, голодал, боролся, отстаивал свою позицию. Легко нести мир, когда ты насладился плодами, которые принесла смерть. Седов стал академиком со всеми соответствующими регалиями и льготами. Он был влюблен в свое смертоносное детище, а когда страсть утихла… что ж, Андрей нашел новую. Анатолий Сергеевич был на него не в обиде – Седов помогал ему как мог, когда вспоминал, конечно, потому что Анатолий Сергеевич никогда ни о чем не просил. А еще он не мог забыть умирающего орла с обожженными крыльями, который был все еще жив, но не мог взлететь. Этого не должно было случиться. Этого нельзя было допустить. Несчастный мертвый орел, несчастный мертвый орел…