Полная версия

Полная версияАвиация России и санкции

1.Правильная информация;

2.Правильным людям;

3.В правильное время.

Рисунок 5.37

По опыту США, до внедрения SWIM FAA обменивалось данными через выделенные двухточечные компьютерные соединения, а также через радио, телефон и Интернет. Эти методы не обеспечивали полноту и единство информации различных пользователей. Сегодня 11 программ FAA и 6 внешних организаций через экосистему SWIM оказывают 80 услуг, предоставляемых:

–FAA, Минобороны и другим правительственным учреждениям;

–авиакомпаниям;

–разработчикам сервисов;

–поставщикам аэронавигационного обслуживания;

–исследовательским организациям567.

Россия может отработать и внедрить всю совокупность современных сервисов и обеспечить лидерство за счёт их комплексной практической отработки568 (рисунок 5.38):

1.Идентификация и отслеживание

–Регистрация владельцев и операторов;

–Поддержка;

–Электронная идентификация и выдача текущей позиции;

–Отслеживание местоположения;

–Наблюдение и обмен данными наблюдения.

2.Управление воздушным пространством

–Геоосведомлённость об ограничениях до полёта;

–Ситуационная осведомлённость о полётах дронов;

–Динамическое геозонирование.

Рисунок 5.38

3.Управление воздушным пространством

–Геоосведомлённость об ограничениях до полёта;

–Ситуационная осведомлённость о полётах дронов;

–Динамическое геозонирование.

4.Управление планированием

–Обеспечение планирования полётов;

–Согласование планов, их обновление и корректировка;

–Анализ рисков;

–Динамическая оптимизация траекторий и времени полёта.

5.Управление конфликтами

–Стратегический конфликт (обнаружение и варианты его разрешения);

–Тактический конфликт (разрешение конфликта в полете и консультирование).

6.Управление чрезвычайными ситуациями

–Информирование об авариях и происшествиях;

–Служба гражданской отчётности.

7.Мониторинг

–Мониторинг соответствия плану полёта;

–Мониторинг трафика и информирование заинтересованных лиц;

–Мониторинг соблюдения предельных значений погодных условий;

–Мониторинг наземных рисков;

–Мониторинг электромагнитных рисков;

–Мониторинг навигационной инфраструктуры;

–Мониторинг инфраструктуры связи;

–Формирование юридически значимых документов.

8.Окружающая среда

–Информация о погоде;

–Геопространственная информация;

–Карта плотности населения;

–Информация об электромагнитных помехах;

–Информация о навигационном покрытии;

–Информация о покрытии коммуникациями.

9.Взаимодействие с ОрВД

–Процедурный интерфейс с ОрВД перед полётом, координация при входе в контролируемое воздушное пространство;

–Сотрудничество с ОрВД при полётах в контролируемом воздушном пространстве и обеспечение связи с оператором дрона.

Общая последовательность проекта может строиться исходя из поэтапного решения задач от простого к сложному (рисунок 5.39).

Рисунок 5.39

Самой простой задачей является цифровизация контрольных отсмотров и обеспечение быстрого получения разрешений на использование воздушного пространства. Данная задача может быть решена путём установки на БВС вертикально интегрированных структур (Газпромнефть, Россети, Роснефть и т.п.) аппаратуры АЗН-В, обеспечивающей идентификацию БВС и подтверждение трека его полёта, согласования с заинтересованными органами государственной власти типовых маршрутов и разработки программного обеспечения, позволяющего органам ОрВД согласовывать заявки в момент обращения или в течение короткого времени после него. Также аппаратура АЗН-В должна устанавливаться на ПВС, владельцы которых заинтересованы в получении разрешений на полёты в сегрегированном воздушном пространстве. По мере установки аппаратуры АЗН-В на ПВС и БВС будет обеспечена возможность их одновременных безопасных полётов в едином воздушном пространстве.

На втором этапе модернизированная система ОрВД может быть внедрена в Опытном районе. Опытный район может быть создан как в пределах одного или нескольких субъектов РФ, так и на всей территории Дальнего Востока, Крайнего Севера, Сибири и Урала, за исключением районов с плотностью населения выше 9 человек на 1 км2. Результатом реализации II этапа должно стать безопасное выполнение полётов ПВС и БВС в едином воздушном пространстве Опытного района, для чего потребуется:

1.Внедрение платных сервисов:

–установка на БВС доверенного оборудования и программного обеспечения;

–обеспечение ситуационной осведомлённости;

–подготовка авиаперсонала БАС;

–сертификация БВС.

2.Формирование инфраструктурных сервисов:

–динамическое геозонирование закрытых зон и зон проведения оперативных и специальных мероприятий;

–взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти;

–заключение контрактов на УВД БВС и выявление фактов незаконного использования воздушного пространства.

3.Гарантированное предоставление следующих ключевых услуг:

–выдача разрешений на использование воздушного пространства в режиме «единого окна» в день обращения;

–подтверждение трека и выполнение контрольного отсмотра в день обращения;

–предотвращение опасного сближения и ситуационная осведомлённость БВС и ПВС;

–обеспечение связи между операторами БВС, операторами БВС и пилотами ПВС, между операторами БВС и органами государственной власти.

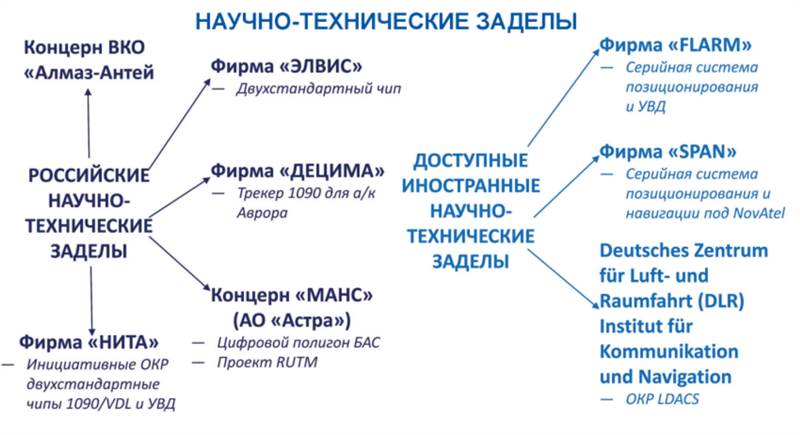

Для быстрой реализации проекта целесообразно рассмотреть возможность использования отечественных и иностранных научно-технических заделов (рисунок 5.40).

Рисунок 5.40

Глава VI

Опытный район

Мы бы не двинулись вперёд, если бы

не решались на смелые шаги в неизвестное.

С.П. Королев

Административно-политические аспекты авиационных инноваций

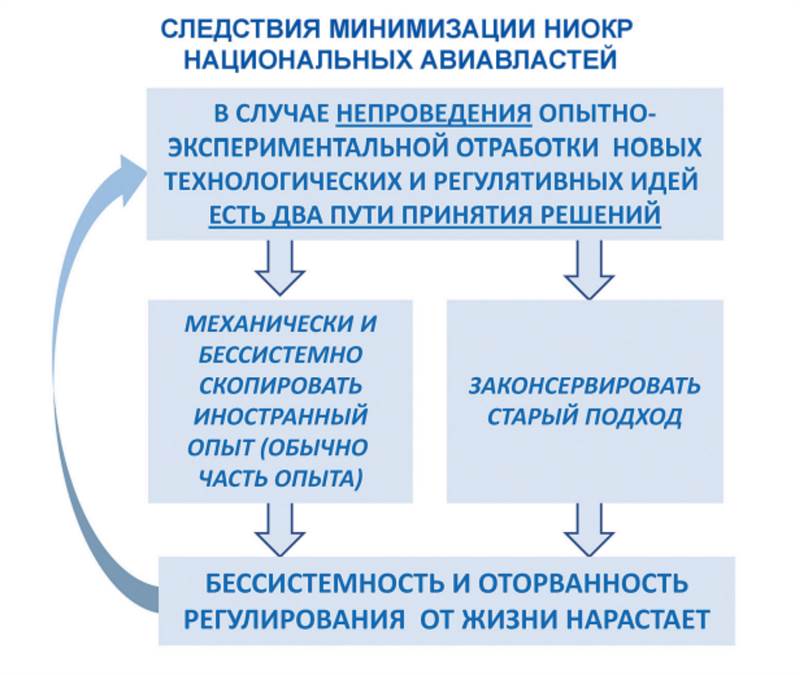

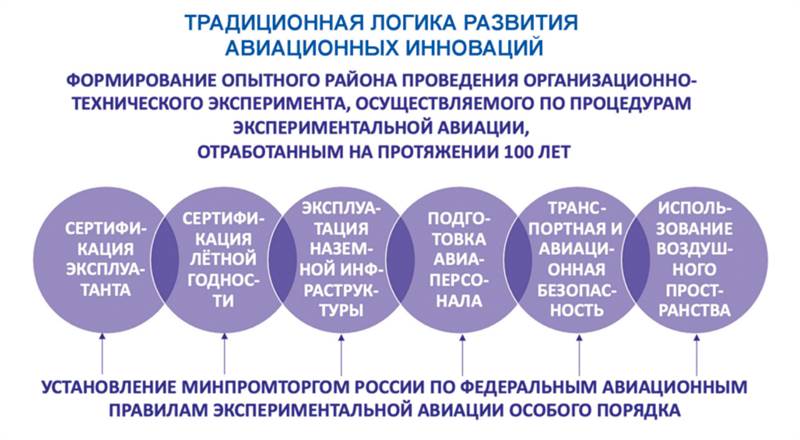

Задача полного раскрытия потенциала российской авиасистемы нетривиальна и требует существенных усилий. На протяжении десятилетий российские авиационные власти формировали нормативную базу практически без проведения опытно-экспериментальной отработки новых идей (рисунок 6.1).

Нормативная база формировалась путём механического и бессистемного копирования отдельных решений FAA и EASA или воспроизведением элементов советской системы регулирования (которая, как и любая система, действенна длишь в комплексе). Неизбежные противоречия и «белые пятна» компенсировались интуитивными психоэмоциональными административно-управленческими экспромтами.

Рисунок 6.1

В случаях, когда механическое копирование иностранных нормативов было невозможно, а советская практика отсутствовала, регулятор впадал в управленческий ступор. Вследствие этого на протяжении многих лет не решались даже самые примитивные задачи, имеющие минимальный уровень новизны, например выпуск и легализация программ подготовки внешних пилотов БВС или сертификация их лётной годности. В досанкционный период системные недостатки в деятельности национальных авиационных властей смягчались и даже полностью компенсировались благодаря глубокой интеграции в мировую авиационную систему. Всё—от сертификации лётной годности воздушных судов до надзораза большей частью реально задействованного в пассажироперевозках самолётного парка— осуществлялось по иностранным стандартам и с участием иностранных специалистов. Тоже касалось и наземной инфраструктуры, а также технического обеспечения и методологии функционирования системы ОрВД.

Реальные результаты практического применения отечественного регулирования, очищенные от влияния Запада, проявились только в малой авиации. Неисполнимые нормативы привели к тому, что количество аэродромов сократилось на порядок. Из эксплуатации был выведен почти весь парк лёгких воздушных судов, и разрушена система обеспечения преемственности кадров.

В условиях санкций, не позволяющих выправлять методологический вакуум за счёт международного сотрудничества, разрыв между системой регулирования и практикой стал критически опасным не только для местных воздушных перевозок, но и для всей коммерческой авиации. Разработка адекватного регулирования и формирование вменяемой правоприменительной практики потребует огромного объёма работы, невыполнимой без масштабного вовлечения в нормотворчество не аффилированных с регулятором и связанных с практикой специалистов. Однако, даже при самой удачно подобранной команде, для совершенствования системы регулирования малой коммерческой авиации отсутствует достаточный объем практики:

–осуществления легальных и прибыльных местных воздушных перевозок эксплуатантами, не зависимыми от бюджетных дотаций. Для ответственного совершенствования нормативной базы недостаточнони статистики, ни позитивной практики;

–сертификации лётной годности лёгких и сверхлёгких воздушных судов. За весь постсоветский период сертифицировано чуть больше десятка лёгких ВС российской разработки569, что крайне незначительно в условиях, когда разработку, использование или производство только городского воздушного транспорта планируют более 250 компаний570. Следовательно, опыт сертификации необходимо нарабатывать практически с нуля по всем составляющим: от подготовки экспертов, до разработки релевантных методов определения соответствия;

–подготовки лётного и наземного авиационного персонала коммерческой авиации в приемлемо короткие сроки с приемлемо высоким качеством. Монополизация большей части обучения государственными учебными заведениями заблокировала совершенствование нормативной базы и наработку опыта, адекватного мировому;

–создания, эксплуатации и технического обеспечения аэродромно-аэро-портовойинфраструктурылёгкойкоммерческойавиациизасчётвнебюд-жетных источников. Существующие нормативы практически исключают возможность рентабельного строительства и эксплуатации даже тех аэродромов, которые в соответствии с ВзК РФ не подлежат сертификации;

–формирования эффективной, дешёвой и современной системы ОрВД. Существующая система, с одной стороны, дорога и неудобна для пользователей, с другой, из-за низкой производительности труда не может существовать без дотационных платежей, не характерных для систем ОрВД других стран, что не позволит обеспечить её совершенствование без экспериментальной отработки новых методов её функционирования.

Национальная авиасистема попала в замкнутый круг: до анализа статистики применения инновации изменения проводить опасно, но до внедрения изменений в практику не будет должной статистики (рисунок 6.2). Выходом из этого может быть принятие решений о подтверждении безопасности на основании статистики по фактическому налёту (functional test) согласно, например, опыту EASA571.

Мировая авиационная система решает подобные проблемы внедряя существенные организационно-технические и технологические новации по следующей логике:

–от лёгкой авиатехники к тяжёлой;

–от малонаселённых районов к умеренно и густонаселённым;

–от воздушного пространства «VLL» и «G» к воздушному пространству «A».

Примером является проект UTM, выполненный NASA572 во взаимодействии FAA (рисунок 6.3):

Рисунок 6.2

-1 этап (2015 г.) – полевые испытания, посвящённые отработке использования дронов вне населённых пунктов, в т.ч. в сельском хозяйстве, пожаротушении и мониторинге инфраструктуры;

–2 этап—мониторинг дронов, которые летают в малонаселённых районах, вне прямой видимости оператора, с тестированием технологий оперативного регулирования зон, в т.ч. при проведении поисково-спасательных операций;

–3 этап (2018 г.) – безопасное применение БПЛА в умеренно населённых районах;

–4 этап (2019 г.) – интегрирование дронов в городские районы.

Рисунок 6.3

Исходя из описанной логики внедрения существенных организационно-технических новаций в авиации от лёгкой авиатехники к тяжёлой, от малонаселённых районов к умеренно и густонаселённым, от воздушного пространства «VLL» и «G» к воздушному пространству «A» (рисунок 6.4), Россия имеет великолепные шансы стать мировым лётно-испытательным центром инновационной авиационной техники, техники управления воздушным движением технологий наземного обеспечения. Это обусловлено огромными размерами территорий с минимальной численностью населения и концентрацией объектов критической инфраструктуры при выраженной потребности в организации воздушных перевозок и авиационных работ.

В настоящее время в мировой авиасистеме радикально меняются все аспекты её функционирования в части:

–влияния на окружающую среду (шум, местное качество воздуха);

–состава и характеристик наземной инфраструктуры;

–лётных характеристик воздушных судов;

–развития спроса на пассажирские и грузовые перевозки;

–требований к обслуживанию воздушных судов;

–методов разработки, сертификации, производства воздушных судов и средств обеспечения полётов, а также подготовки авиационного персонала573.

Рисунок 6.4

Это формирует значительный экспортный потенциал для проведения массовых испытаний в российском воздушном пространстве и монетизации их результатов. В условии санкций при определении стратегии взаимодействия с мировой авиасистемой важно избегать двух крайностей:

–пытаться замкнуться исключительно внутри себя, изобретая стандарты, несовместимые со стандартами, признанными большинством стран мира;

–интегрироваться в мировую авиасистему любой ценой и на любых условиях.

Несмотря на диаметральную противоположность этих подходов, они взаимосвязаны. Стремление к интеграции любой ценой и на любых условиях привело Россию в 90-е годы XX века к установлению системно невыгодных условий международного сотрудничества. Осознание этого факта, усиленное после принятия санкций, может спровоцировать на полный отказ от международного сотрудничества вместо исправления допущенных ошибок и поиска новых путей интеграции уже на более выгодных условиях. При игнорировании мировых стандартов в дальнейшем практически неизбежно произойдёт постепенное осознание недостаточности национального рынка для создания эффективной авиационной системы, что приведёт к повторению ошибок интеграции в мировую авиасистему по принципу «любой ценой и на любых условиях».

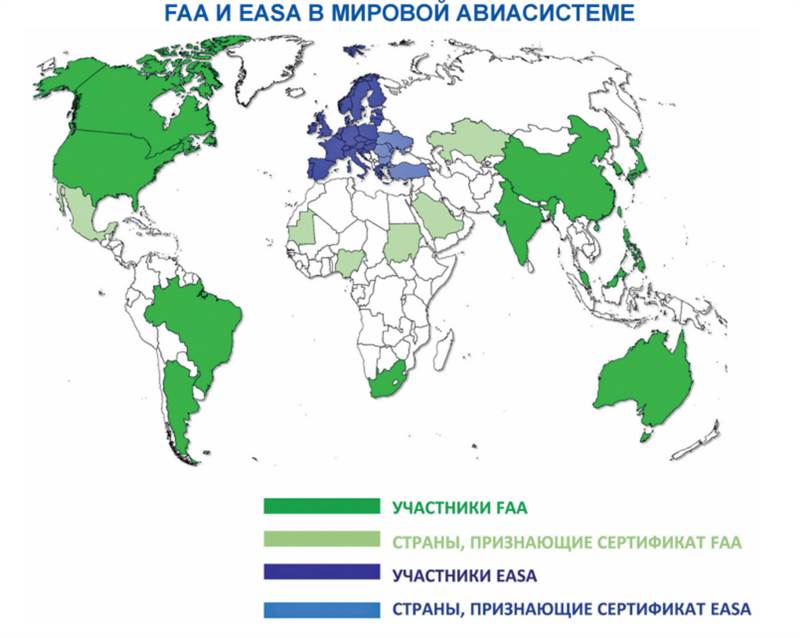

Рисунок 6.5

Кроме того, исходя из анализа распространённости различных систем регулирования очевидно, что национальные стандарты должны быть максимально приближены к стандартам и методам их реализации, установленным FAA. Это обусловлено тем, что крупнейшим в мире рынком авиации вообще и авиации общего назначения— в частности является рынок США, с общим парком около 200 000 самолётов, которые ежедневно выполняют около 45 тыс. полётов, перевозя порядка 3 млн пассажиров574. В виду массовости авиации, американская система регулирования максимально близка к оптимальной, что сделало её общепризнанной в мире (рисунок 6.5).

Даже в том случае, если ни одно воздушное судно больше никогда не будет продано в США, чтобы не выпасть из мировой авиационной системы, национальное регулирование должно учитывать общепризнанные стандарты.

Юридические аспекты авиационных инноваций

Из десяти политических решений, которые должен принять человек, на каком бы месте он ни находился, девять будут ему всегда предписаны обстоятельствами.

Лион Фейхтвангер

Воздушным кодексом Российской Федерации авиация подразделяется на государственную, экспериментальную и гражданскую (рисунок 6.6).

Государственная авиация используется в целях осуществления функций государства и подразделяется на военную и специальную. Авиация, используемая в целях обеспечения потребностей граждан и экономики, относится к гражданской авиации и подразделяется на авиацию, используемую для коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ, и авиацию общего назначения. Наконец, авиация, используемая для проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-исследовательских работ, а также испытаний авиационной и другой техники, относится к экспериментальной авиации575. Государственная и экспериментальная авиация, наряду с гражданской, в случаях, установленных Правительством РФ, может использоваться в коммерческих целях576.

В рамках действующего законодательства разработка качественной нормативной базы и отработка новых решений на практике возможна в двух вариантах:

–Экспериментальный правовой режим.

–Организационно-технический эксперимент под флагом экспериментальной авиации.

1. Для преодоления инертности законодательства Правительство РФ может ввести на определённой территории и на определённое время экспериментальный правовой режим577. Транспорт входит в число сфер, где возможно применение экспериментального правового режима. Ввиду новизны законодательства в настоящее время имеется лишь незначительный опыт применения экспериментальных правовых режимов, и пока не ясно, какие из сегментов авиационной системы могут получить упрощённое регулирование и каким образом будет разрешаться множество методологических и юридических проблем.

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 02.07.2021 № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» могут быть установлены требования, отличные от требований, установленных действующими федеральными авиационными правилами, в части (рисунок 6.7):

Рисунок 6.6

-обязательной сертификации лётной годности для гражданских воздушных судов отечественного и иностранного производства;

–обязательной сертификации беспилотных авиационных систем;

–обязательной сертификации светосигнального и метеорологического оборудования, устанавливаемого на сертифицированных аэродромах, а также радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи, используемых для обслуживания воздушного движения;

–обязательной аттестации специалистов авиационного персонала гражданской авиации и его подготовки по программам, утверждённым уполномоченным органом в области гражданской авиации;

–обязательности наличия свидетельств, выданных уполномоченным органом в области гражданской авиации для командиров и членов экипажей воздушных судов;

–обязательности наличия на воздушном судне государственных и регистрационных знаков, документации и обязательности подготовки воздушных судов.

Внесённые поправки теоретически могут обеспечить условия для преодоления некоторых барьеров на пути развития лёгкой пилотируемой и беспилотной авиации в части:

–сертификации эксплуатанта;

–сертификации лётной годности воздушных судов и наземного оборудования;

–подготовки и сертификации лётного и наземного персонала.

Ряд ключевых препятствий для развития лёгкой пилотируемой и беспилотной авиации должен быть преодолен в рамках существующего законодательства:

–требования к операторам аэродромов, в т.ч. несертифицируемых аэродромов;

–требования к обеспечению транспортной и авиационной безопасности;

–процедуры и методология управления воздушным движением.

Перечисленные особенности подтверждаются при анализе первых экспериментальных правовых режимов, введённых в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Томской области578:

–аккредитацию организаций ведёт оператор Опытного района;

–обучение, аттестацию и допуск авиаперсонала БВС к деятельности, сертификацию эксплуатантов воздушных судов ведут профильные организации Опытного района;

–требования к врачебному осмотру внешних пилотов соответствуют не требованиям к лётчикам, а требованиям к диспетчерам;

–с трех суток до одних суток сокращается срок подачи заявки о введении местного режима.

Лёгкая пилотируемая авиация в эксперимент не включена, а требования наземной инфраструктуре, подходы к управлению воздушным движением и требования к транспортной безопасности неизменны. Таким образом, при неоспоримой важности эксперимента даже на уровне деклараций не ставится задача разрешения комплекса проблем, которые привели к более чем десятикратному сокращению местных воздушных перевозок в Томской области и почти стократному сокращению областной наземной инфраструктуры, допущенной к обслуживанию коммерческой авиации.

Рисунок 6.7

Серьёзной слабостью применения экспериментального правового режима является ошибка в выборе вида авиации, к которому будут относиться воздушные суда, вовлечённые в эксперимент и, соответственно, какой орган реально будет влиять на его ход. Проведение экспериментов под эгидой гражданской авиации крайне сомнительно как с точки зрения основополагающих задач этого вида авиации, так и с точки зрения конфликта интересов регулятора, оптимизации традиционных подходов которого будет мешать стремление к борьбе за «честь мундира».

2. Вторым вариантом отработки новой системы регулирования является проведение организационно-технического эксперимента в рамках нормативно-правового регулирования экспериментальной авиации, изначально предназначенной для решения подобных задач (рисунок 6.8).

Решением научно-технических и методических советов организаций экспериментальной авиации по временным и быстро корректируемым правилам может быть достаточно быстро наработана новая и адекватная нормативная база с одновременным решением задачи либерализации регулирования лёгкой коммерческой авиации, активизации её коммерческого использования, без потери её безопасности и инновационности. По мере наработки практики, лучшая её часть может быть систематизирована и доработана до уровня нормативных актов. Однако для их поддержания в актуальном состоянии потребуется создать механизм привлечения к её совершенствованию широкого круга практикующих специалистов и учёных с внесением изменений с периодичностью раз в 6 месяцев и выпуском новой редакции документов каждые два года.

Статус экспериментальной авиации почти идеально подходит для выстраивания оптимальной системы регулирования местных и региональных воздушных перевозок и авиационных работ. Согласно действующему законодательству, использование экспериментальной авиации допустимо не только для лётных экспериментов, но и для экспериментальных работ, в том числе работ по оптимизации системы регулирования, например в рамках Опытного района по проведению организационно-технического эксперимента.

Рисунок 6.8

Федеральные авиационные правила в этом случае устанавливаются Минпромторгом России самостоятельно либо во взаимодействии с другими органами власти и могут регулировать практически все юридические, организационные и технические аспекты проведения экспериментов. Вероятно, только стремление к универсальности регулирования экспериментальных правовых режимов не позволило разработчикам проектов правовых актов прямо указать, что экспериментальные правовые режимы в сфере авиации внедряются в соответствии с правилами в рамках экспериментальной авиации.

Из-за высокой концентрации научных и производственных организаций, а также капитала и высшего менеджмента в московской агломерации, многие эксперименты проводятся на территории Московского авиаузла или в непосредственной близости от него. Это крайне неудачное решение по трём причинам:

–во-первых, проведение экспериментов в самом густонаселённом регионе страны сопряжено с совершенно необоснованными рисками;

–во-вторых, ограничения, связанные с безопасностью полётов, не позволяют планировать достаточно амбициозные эксперименты. Например, граница воздушного пространства «G» в непосредственной близости от МКАДа – 450 метров, а в районе Хабаровска –2300 метров;