Полная версия

Полная версияАвиация России и санкции

Что делать

Оригинальный способ решения задач сертификации инновационной авиатехники был найден в Республике Беларусь. Принципиальное политическое решение о необходимости сертификации БВС было принято в 2016 году555. Последовательная реализация указанного политического решения привела к тому, что согласно правилам, сертификации подлежат все БВС взлётным весом с выше 7 кг, а также БВС любого веса в случае их использования для коммерческой деятельности. Коммерческое использование БВС без сертификата эксплуатанта было запрещено. В свою очередь, сертификат эксплуатанта выдавался при условии наличия сертификатов лётной годности на используемые БВС, а также документального подтверждения уровня квалификации персонала.

Первоначально предполагалось, что сертификация будет осуществляться под эгидой Минтранса, который развернул длительную и сложную работу по созданию системных правил сертификации БВС (данные правила не разработаны до сих пор). До разработки системных правил вопрос о проведении сертификации в 2016 г. был передан в ведение экспериментальной авиации её куратора – Госкомитета по военно-промышленному комплексу (ГВПК), который стал выдавать сертификаты лётной годности (СЛГ) экземпляра или типа БВС.

На начальном этапе все испытания летательных аппаратов гражданского и экспериментального назначения проводил ОАО «558 авиаремонтный завод», а испытания пунктов управления и радиолиний – ОАО «АГАТ». Их полномочия вытекали из поручений ГВПК и сертификатов испытательных лабораторий, выданных Белорусским центром аккредитации. В дальнейшем ОАО «558 авиа-ремонтный завод» стал проводить весь комплекс испытаний беспилотных систем в полном объёме без привлечения сторонних организаций либо с незначительным их привлечением.

Первой и наиболее важной частью испытаний стала разработка и согласование в ОАО «558 авиаремонтный завод», а также ГВПК проекта «Сертификационного базиса» в отношении каждого сертифицируемого БВС. Необходимость этого документа обусловлена следующими обстоятельствами:

–отсутствием устоявшихся норм и критериев лётной годности БВС;

–необходимостью отработки методов определения соответствия нормам;

–стремительным прогрессом беспилотников, что зачастую приводит к устареванию проектов норм ещё до вынесения их на обсуждение;

–значительными различиями в диапазонах разрешённых видов использования БВС по времени суток, атмосферным температурам, высоте, дальности, полезным нагрузкам и т.п.

Соответственно согласование «Сертификационного базиса» требует очень высокой квалификации экспертов, поскольку требования к БВС в каждом отдельном случае определяются индивидуально, но они в любом случае должны гарантированно обеспечить безопасность эксплуатации БВС в общем воздушном пространстве.

В этой связи ОАО «558 авиаремонтный завод» серьёзно дорабатывал предложения производителя (заявителя) относительно норм лётной годности, карту данных БПЛА, которые должны быть подтверждены на испытаниях, а также программу испытаний и план испытаний. После данной доработки согласование «Сертификационного базиса» в ГВПК носило практически формальный характер.

После согласования сертификационного базиса, на основании программы и плана испытаний проводилась сертификация летательного аппарата, наземных пунктов управления и радиолиний.

В ОАО «558 авиаремонтный завод» наработан значительный опыт по выстраиванию программ испытаний (7 обязательных разделов) и методик проведения испытаний. В частности, в ходе лётных испытаний проверялись:

– устойчивость и управляемость (4 заводские методики);

–скорость полёта (1 заводская методика); -высотаполёта(1заводскаяметодика);

–продолжительность полёта (1 заводская методика); -полетпомаршруту(1заводскаяметодика);

–взлётно-посадочные характеристики (1 заводская методика).

–ходе наземных испытаний проверяются:

–системы электроснабжения (1 заводская методика);

–водозащищённость (ГОСТ);

–функционирование при различных атмосферных температурах (ГОСТ);

–виброустойчивость и вибропрочность (ГОСТ);

–геометрические параметры (1 заводская методика);

–масса (1 заводская методика);

–маркировка (1 заводская методика);

–конструкторская документация (1 заводская методика);

–эксплуатационная нагрузка (1 заводская методика);

–двигатель и винт (1 заводская методика);

–надёжность функционирования (1 заводская методика);

–сопротивление изоляции цепей электроснабжения (ГОСТ);

–электропрочность (ГОСТ).

Таким образом, большая часть испытаний проводилась по 13 уникальным заводским методикам, не считая методик верификации данных. При положительном результате испытаний ГВПК выдавал соответствующий сертификат лётной годности. Весь цикл сертификации БПЛА от заявления до выдачи СЛГ (при условии полной комплектности документов и положительных результатов согласований и испытаний) занимал:

–для получения СЛГ экземпляра БВС – порядка 3 недель;

–для получения СЛГ типа БВС – порядка 3 месяцев.

Стоимость получения СЛГ радикально не расходится со стоимостью сертификации в зоне EASA, т.е. примерно на порядок дешевле, чем в России. настоящее время в Беларуси разрешено использовать в коммерческих целях экспериментальные и государственные воздушные суда для выполнения авиационных работ с регистрацией, соответственно в государственном» и «экспериментальном» реестрах556.

Белорусский опыт имеет особую ценность для развития лёгкой пилотируемой и беспилотной авиации России. Под эгидой экспериментальной авиации могут быть опытным путём решены задачи формирования новых требований к поддержанию лётной годности, функционированию системы управления безопасностью полёта, обеспечению авиационной безопасности, наземного обслуживания, порядку медицинского освидетельствования, предоставления аэронавигационной и метеорологической информации и др.

В контексте использования белорусского опыта уместно учесть, что вплоть до введения антироссийских санкций более 95% авиаперевозок осуществлялось с использованием воздушных судов иностранного производства и воздушных судов, критически зависимых от импортных комплектующих. С целью быстрого решения проблемы организации сервисного ремонта и обслуживания этих воздушных судов, российские авиационные власти допустили организации, обладающие сертификатом на техническое обслуживание, к самостоятельной разработке схем ремонта, выходящих за рамки эксплуатационно-технической документации. Такое решение не только создало неоправданные риски, но и принципиально не обеспечило решение проблемы.

Указанные организации не имеют ни компетенций, ни опыта, ни кадров для самостоятельной разработки схем ремонта, выходящих за рамки эксплуатационно-технической документации. Решение данной задачи предполагает необходимость научно-методической и опытно-экспериментальной проработки, с проведением при необходимости комплекса наземных и лётных испытаний. Аналогичная проработка требуется для принятия ответственных решений о продлении срока действия сертификатов лётной годности, об использовании эксплуатационно-технической документации и т.д.

Таким образом, эксплуатация воздушных судов иностранного производства, оказавшихся без поддержки со стороны авиапроизводителей, – это не нормальная эксплуатация. Существующие механизмы функционирования гражданской авиации исключают возможность решения возникших задач с допустимым уровнем риска. Самоустранение Минтранса России и Росавиации от признания этого факта, с перекладыванием ответственности на ремонтные организации, лишь фатально приближает катастрофы.

Необходимым набором компетенций, а также достаточно квалифицированными кадрами для выполнения перечисленных работ и принятия соответствующих решений обладают только организации экспериментальной авиации, научно-методические и научно-технические советы которых, во взаимодействии с лётноиспытательными подразделениями, могут обеспечить снижение рисков до приемлемого уровня (рисунок 5.32).

Рисунок 5.32

Кадровый потенциал авиастроительных предприятий и российских инженерно-конструкторских центров иностранных авиапроизводителей (закрытых ввиду приостановления деятельности) позволяет сформировать коллективы, которые минимизируют риски авиационных происшествий и катастроф.

Для использования имеющегося кадрового потенциала идеально подходят механизмы функционирования экспериментальной авиации, имеющей достаточно полномочий для:

–рассмотрения научно-техническими советами и принятия индивидуальных решений по всем вопросам, имеющим критическую важность для безопасной эксплуатации;

–назначения лиц, обладающих правами главного конструктора по каждому из летательных аппаратов, узлов и агрегатов импортной техники;

–проведения при необходимости наземных и лётных испытаний;

–эксплуатации воздушных судов с включением в реестр экспериментальной авиации и установлением оптимальных ограничений в каждом конкретном случае.

Во взаимодействии организаций экспериментальной авиации с организациями авиационной медицины могут быть пересмотрены методы и процедуры подготовки воздушных судов и экипажей к вылету. Целесообразно снизить нагрузку на авиационный персонал, добавив перекрёстные проверки. Оптимизация нагрузки позволит лучше поддержать приемлемый уровень безопасности, понижая вероятность авиакатастроф, связанных с усталостью или психофизической перегрузкой экипажей.

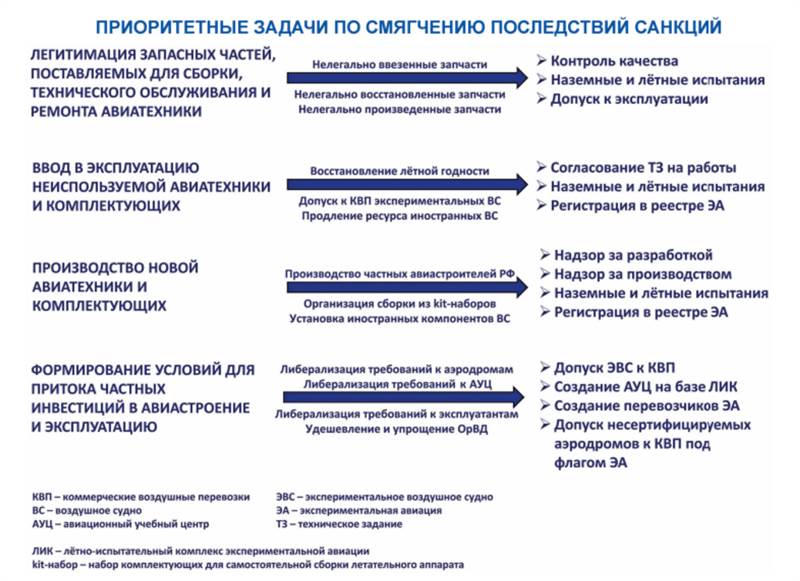

Потенциал организаций экспериментальной авиации позволит решить следующие критически важные в условиях санкций задачи:

–Создание механизмов легитимации запасных частей, поставляемых для сборки, технического обслуживания и ремонта авиатехники в отношении нелегально ввезённых комплектующих, произведённых легитимными производителями;

–комплектующих, восстановленных без разрешения легитимных производителей;

–комплектующих, импортозамещенных в России без разрешения легитимных производителей.

–Обеспечение ввода в эксплуатацию старой авиатехники и комплектующих

–восстановление лётной годности;

–допуск к коммерческим воздушным перевозкам;

–продление ресурса летательных аппаратов, узлов и агрегатов, в т.ч. по импортной технике без разрешения производителя.

–Производство новой авиатехники

–на основе задела частных авиастроителей;

–из ввезённых kit-наборов;

–из ввезённых компонентов иностранных воздушных судов.

–Формирование условий для частных инвестиций в лёгкое авиастроение и наземную инфраструктуру

–либерализация требований к аэродромам;

–либерализация требований к авиационным учебным центрам;

–либерализация требований к коммерческим эксплуатантам;

–удешевление и упрощение организации воздушного движения в регионах с низкой интенсивностью полётов.

Кроме того, согласно ст. 17 Конвенции о международной гражданской авиации «Воздушные суда имеют национальность того Государства, в регистр которого они занесены». Согласно ст. 18 Конвенции «Не может считаться действительным занесение воздушного судна в регистр более чем одного Государства». В этой связи внесение воздушных судов в Государственный регистр гражданских воздушных судов Российской Федерации до их исключения из иностранных регистров является грубым нарушением основополагающих положений Конвенции.

Альтернативой внесению иностранных воздушных судов в Государственный регистр гражданских воздушных судов Российской Федерации может стать их включение в реестр экспериментальной авиации. Экспериментальная авиация не входит в состав гражданской авиации и, соответственно, не подпадает под действие Конвенции, что исключает возможность интерпретации действий Российской Федерации как нарушение Конвенции. Допуск указанных воздушных судов к коммерческой деятельности может быть обеспечен соответствующей поправкой в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 г. № 862 «Об использовании государственной и экспериментальной авиации в коммерческих целях».

Рисунок 5.33

Сертификацию лётной годности и эксплуатацию остальных пилотируемых и беспилотных воздушных судов целесообразно вести с использованием возможностей экспериментальной авиации и с регистрацией в её реестре (рисунок 5.33).Тем самым будет исключено дублирование различными органами одних и тех же функций в процессе лицензирования и сертификации авиационной техники, а также исключён конфликт интересов Росавиации, которая, отвечая за расследование авиационных инцидентов, одновременно организует и сертификацию.

Организация воздушного движения

Фраза: «У меня 25-летний опыт» – означает: «У меня годовой опыт, которому теперь уже 24 года».

Клаус Моллер

Суть проблем

В системе организации воздушного движения (ОрВД), как и в других сферах ответственности национального регулятора, наблюдается выраженный конфликт интересов. С одной стороны, Росавиация отвечает за оказание государственных услуг по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства и обеспечение руководства функционированием Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). С другой стороны, прибыль за счёт предоставления аэронавигационного обслуживания пользователям воздушного пространства получает подведомственный ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» (ФГУП ГК ОрВД).

Бюджет ФГУП ГК ОрВД напрямую зависел от интенсивности полётов иностранных воздушных судов в российском воздушном пространстве. Тарифы на аэронавигационное обслуживание иностранных перевозчиков номинировались в долларах США и традиционно были в несколько раз выше, чем для национальных авиакомпаний. Прибыль ФГУП ГК ОрВД (которую, согласно обязательствам перед ICAO, можно тратить исключительно на выплаты сотрудникам и модернизацию аэронавигационных систем) резко выросла с 2014 года после ослабления рубля, что позволило к концу 2019 года накопить на счетах 85,3 млрд руб. Но пандемический 2020 год обрушил доходы ГК ОрВД на 45% и принёс ей 28 млрд руб. чистого убытка, что, с учётом инвестиций, сократило накопленный денежный запас вдвое – до 47,7 млрд руб557.

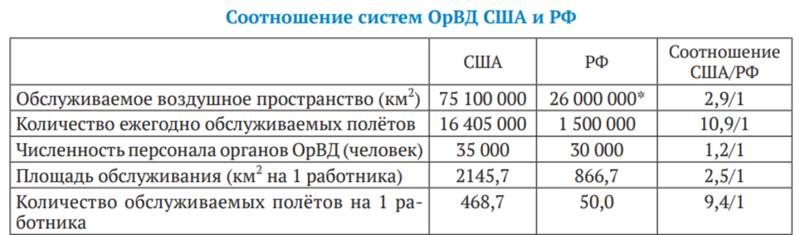

Высокая маржинальность обслуживания международных рейсов позволила сформировать в России систему ОрВД, которая по производительности значительно отличалась, например, от аналогичной американской системы558 (таблица 5.6).

По оценкам национальных и международных экспертов, её возможности по обеспечению эффективной деятельности воздушного транспорта, удовлетворению потребностей пользователей воздушного пространства и реализации возложенных на неё функций, выраженные в показателях производительности поставщиков ОрВД, на порядок ниже, чем у большинства стран бывшего СССР, на два порядка ниже, чем у аналогичных систем региона Западной Европы.

Таблица 5.6

По этой причине в настоящее время невозможна интеграция национальной системы ОрВД в мировую, что, безусловно, ограничивает её использование в интересах мирового воздушного транспорта и отрицательно влияет на экономические показатели её деятельности559.

Введение санкций ещё более усложнило задачу по поддержанию платёжеспособности ФГУП ГК ОрВД, которая, по некоторым данным, была искусственно ухудшена из-за проведённых по указанию Росавиации нецелевых расходов по оплате строительства третьей взлётно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево и выполнения иных поручений регулятора. Это, в свою очередь, создало угрозу для увольнения нескольких сотен работников, подготовка каждого из которых велась в течение 5–10 лет560.

Вся отечественная система ОрВД выстроена исходя из обеспечения полётов большой авиации, что влекло за собой игнорирование специфичных потребностей, связанных с организацией воздушного движения лёгких и сверхлёгких пилотируемых и беспилотных воздушных судов в неконтролируемом воздушном пространстве. В России не в полной мере учтены рекомендации ICAO в части использования Международной классификации561 с разделением на классы контролируемого воздушного пространства А, В, С, D, Е и неконтролируемого F,G. Национальная структура воздушного пространства Российской Федерации отличается от международной562 и включает лишь классы А, С и G, что практически не сказывается на эксплуатации тяжёлых воздушных судов, но заметно снижает гибкость лёгкой авиации.

Сотрудники регулятора и ключевой персонал ФГУП ГК ОрВД нарабатывали опыт до 2010 г., когда использование воздушного пространства было исключительно разрешительным с обязательной подачей заявок в зональные центры ЕС ОрВД. Революционные изменения 2010 г. в части уведомительного порядка использования пространства G уже к 2017 г. были скорректированы в направлении фактического воссоздания разрешительного порядка, что неоправданно усложняет подготовку и выполнение полётов лёгкой и сверхлёгкой авиации.

Жёсткость требований к организации использования воздушного пространства лёгкой авиацией не сбалансирована с возможностями по обнаружению нарушителей и борьбе с ними. Например, несмотря на интенсивную модернизацию ЕС ОрВД, Тюменский и Екатеринбургский укрупнённые автоматизированные центры, обеспечивающие аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве над территорией Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской области и Урала, не могут наблюдать движение пилотируемых и беспилотных воздушных судов на малых высотах. В целом Федеральная система разведки и контроля воздушного пространства (ФСР и КВП) лишь фрагментарно охватывает нижнее воздушное пространство563.

Конфликт между жёсткостью требований к организации легальных полётов маловероятностью санкций за нарушения правил особенно ярко проявляется в беспилотной авиации.

Так, по оценкам Aeronext, в профессиональном секторе все правила соблюдают порядка 30% пользователей, а в любительском— менее 5% (рисунок 5.34).

Однако невозможность ведения легальных авиаработ блокирует развитие внутреннего рынка, который, по оценкам Aeronext, мог бы расти с кратно большей динамичностью (рисунок 5.35).

Рисунок 5.34

Рисунок 5.35

Рисунок 5.36

Так, выполнение всех процедур для однократного легитимного использования БВС, собирающих геоданные, требует более 3 месяцев, задействования множества специалистов без гарантии положительного результата (рисунок 5.36).

Вследствие этого, с одной стороны, искусственно сдерживается развитие инновационных беспилотных экосистем, с другой – усиливается угроза противоправного применения БВС, а также провоцируется массовая криминализация использования беспилотников. Для исправления сложившегося положения дел требуется:

–обеспечить условия для быстрого и простого прохождения всех процедур;

–повысить уровень защищённости от противоправного применения БВС;

–обеспечить возможность выявления и пресечения незаконных полётов.

В свою очередь, это предполагает решение нижеследующего ряда задач (таблица 5.7).

Задача 1. 100%-ная аппаратная и программная идентификация легальных БВС и определение их местоположения:

–формирование технического задания на аппаратуру АЗН-В, допущенную в ЕС ОрВД;

–организация производства аппаратуры АЗН-В;

–разработка программного обеспечения аппаратуры АЗН-В, системы предотвращения столкновений и системы предотвращения полётов в запретных зонах.

Таблица 5.7

Задача 2. Связь наземных служб с внешним экипажем БВС с возможностью внешней команды «возврат/посадка» всех легальных БВС:

–внедрение в блоки АЗН-В программно-аппаратных решений для выполнения команды «возврат/посадка»;

–обеспечение гарантированной связи с операторами БВС, между операторами БВС и пилотами ПВС, а также заинтересованными органами власти;

–обеспечение определения местоположения БВС.

Задача 3. Обеспечение условий для выявления и пресечения нелегальных полётов БВС:

–обеспечение доступа правоохранительных органов к информации о легальных полётах БВС и координация их действий по визуальному обнаружению и пресечению нелегальных полётов;

–разработка и доработка систем радиотехнического и оптико-электронного контроля воздушного пространства;

–взаимодействие с производителями DJI с закупкой у них средств обнаружения, отслеживания и блокировки дронов их (70% рынка)564 с налаживанием взаимодействия с другими производителями БПЛА (Parrot, Yuneec, Kespry и т.д.).

Задача 4. Модернизация ЕС ОрВД:

–создание Центра управления воздушным движением БВС;

–формирование системы динамического геозонирования воздушного пространства с возможностью вариативной коррекции полётных заданий с учётом постоянных и временных ограничений в воздушном пространстве;

–автоматизация процедуры контрольных отсмотров аэросъёмок с использованием БВС.

Что делать

Большой размер территории России при низкой интенсивности воздушного движения влечёт за собой высокую себестоимость аэронавигационного обслуживания. Средняя плотность населения России (8,57 чел./км2) ниже, чем в Неваде. При этом 2/3 страны имеют плотность населения менее 3 чел./км2. По расчётам «Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ), плотность воздушного движения (количество ВС на 1000 км2 в год) в ФРГ в 140 раз выше среднероссийского уровня, а в Великобритании— в 160 раз.

Даже над Украиной и Белоруссией в докризисное время плотность воздушного движения была на порядок выше, чем в среднем над Россией. В результате стоимость аэронавигационного обслуживания пролёта на 1000 км в России в 6 раз выше, чем в США. Это обусловлено тем, что на американского диспетчера в год приходится в 9,4 раза больше полётов, чем на одного российского565.

Иными словами, Россия располагает неограниченным потенциалом для проведения лётных экспериментов любого масштаба во всех регионах, кроме Московской агломерации (интенсивность использования воздушного пространства над которой 12 раз выше среднероссийского уровня) и также Центрального, Южного, Северо-Кавказского и части Северо-Западного федеральных округов (высокая плотность населения). Для России очевидна необходимость повышения автоматизации организации воздушного движения, с максимальным «акционированием» провайдеров ОрВД, по примеру Nav Canada – некоммерческой организации, которой владеют крупнейшие авиакомпании Канады.

На сегодняшний день в России либо обеспечивается дорогое и полноценное диспетчерское обслуживание, либо никакой диспетчеризации не осуществляется. При этом из-за низкой интенсивности использования воздушного про-странствамногиморганамОВДбольшуючастьрабочеговременинеприходится выполнять свою основную функцию—предотвращение столкновений воздушных судов. В этой ситуации остро необходим промежуточный уровень управления – между диспетчерским управлением и отсутствием всякого управления (рисунок 5.37). Такое «квазидиспетчерское» управление воздушным движением должно быть недорогим или бесплатным для пользователя, но обеспечивать высокий уровень предоставляемых услуг, в первую очередь высокую безопаность полётов, а также эффективность для решения задач поиска и спасания. Развитие квазидиспетчерского управления позволит постепенно сформировать про образ будущей автоматической системы управления воздушным движением в воздушном пространстве класса G, без которой будет невозможна не только городская аэромобильность, но и любые интенсивные беспилотные полёты.

Таким образом, в ближайшие несколько лет Россия будет иметь абсолютное преимущество перед странами ЕС и США в части разработки и испытаний принципиально новой системы автоматизированного, а затем и автоматического управления воздушным движением. Это позволит обеспечить абсолютное лидерство страны в части установления стандартов, а также в части разработки и производства программно-аппаратных комплексов.

Построение подобной системы полностью соответствует концепции SWIM, которая является центральным компонентом Глобального аэронавигационного плана ICAO566, определяющим SWIM как «общесистемное управление информацией», обеспечиваемое на основе трёх основных принципов: