Полная версия:

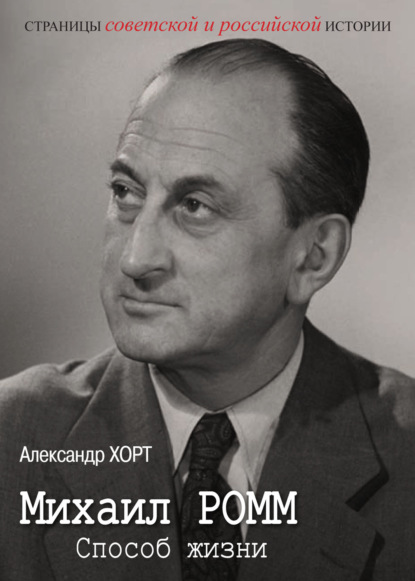

Михаил Ромм. Способ жизни

Тут возница нетерпеливо рванул повода, и, взвизгнув, взвились застоявшиеся за много лет кони. Только грянули копыта в брызнувшую мостовую, да серный запах разбитого в искры камня остался против Гума.

Прямо вниз, мимо Василия Блаженного, прямо вниз, по Москворецкой улице, с неслыханным звоном неслась взбешенная четверка, мешались и рвались в воздух копыта.

По мосту, давя деревянную настилку, пронеслась и прогудела по мягкому, и взметнула с треском тысячи искр на граненом булыжнике Балчуга.

Одним махом перенесли кони Чугунный, и сразу за мостом – СТОП!..

Круто осадил возница, кони взвились на дыбы, и одну минуту точная четверка Большого театра стояла у Чугунного моста. Еще гудел зашибленный мост, тяжко храпели зелено-бронзовые бока коней, плясали и дробили копыта, и медный звон стоял над кварталами.

С почернелых морд падала желтая блестящая пена, и бронзовые хвосты тяжело осевших коней мели мостовую.

Здесь сошел медный возница и размял затекшие члены. Потом, волоча врастающие в землю ноги, вошел в пивную.

Чад и пьяный запах, гул и гармошка были в пивной. Сквозь туман и бутылки сотни багровых и темных лиц купали усы в пене.

Медный посетитель стоял у двери.

– Пару пива! – сказал он голосом, от которого умолкла пивная и, рявкнув, замерла гармошка[3].

Если первый рассказик ближе к анекдоту – у символа возвышенного и прекрасного на деле приземленные вкусы, – то замысел второго серьезней. Здесь уже размышление о тайне творчества, о судьбе художника. Хотя стилистические и грамматические огрехи дают себя знать.

Случайность

Поздней ночью или ранним утром, когда фонари еще горели, но свет их уже не давал бегущей впереди тени, я шел по Газетному переулку.

На углу Тверской два господина остановили меня.

– Милостивый государь, – сказал один из них, приподнимая шляпу, – прошу вас, укажите, как нам пройти к памятнику поэта Пушкина.

– Прямо. – И я тотчас узнал другого, который не произнес ни слова. Я узнал его, несмотря на то, что щеки его были бриты и мягкая шляпа покрывала его голову.

Высокий поблагодарил, и оба спешно направились вверх по Тверской. Благоговение, восторг и ужас приковали меня к месту. Через несколько минут я бросился их догонять.

Пушкин шел легким шагом, размахивая руками, в то время как его спутник медленно волочил громадные ноги и не отставал.

Уже подходя к Страстной площади, я решительно обогнал их и, снявши шляпу, обернулся лицом к Нему.

Он взглянул на меня быстрым и веселым взглядом и остановился.

– Вы поэт Александр Сергеевич Пушкин? – спросил я, удерживая сердце рукою.

– А вам зачем, сударь? – строго возразил его высокий спутник.

– Не правда ли, вы Пушкин? – продолжал я с отчаянием, заглядывая Ему в лицо.

– Истинная правда, если вы точно в этом уверены, – сказал Пушкин голосом, поразившим меня на всю жизнь.

Я глубоко ему поклонился и остался недвижен.

––

Придя домой, я поспешно и жадно разорвал все написанное мною ранее. Все, чем дышал я до тех пор, стало мне чуждым. Слова, сказанные Им, звучали во мне все время, собственный голос не доходил до меня.

Трепетно и терпеливо ждал я новой встречи. Я искал Его, тщетно заглядывая в лица встречных. Целыми днями бродил я по шумным панелям Москвы и каждую ночь сторожил пустую и светлую Тверскую.

Ровно через десять лет я снова увидел его.

Он быстро шел по Мясницкой, приветливо мне кивнул и исчез за углом[4].

Вообще пробы пера Ромма далеки от реализма. Его рассказы являются чистой воды выдумкой, попахивают абсурдизмом, дьявольщинкой, фантастикой. Встречаются исторические сюжеты. Из сочинений того разряда, про которые литературные критики торопятся с гордостью сообщить, что действие происходит в наши дни, можно назвать лишь ироническую зарисовку «Мой друг», написанную в декабре 1924 года. В ней автор рассказывает о своем ровеснике. Парни познакомились в какой-то веселой молодежной компании и время от времени охотно общались. Оригинальна концовка этого маленького произведения:

Раз как-то я спросил моего друга, чем он занимается.

Он опустил глаза и неохотно сказал:

– Художник я.

– Художник? Вы что же, учитель или кончили?

– Учусь. – Лицо его приняло кислое выражение. – Во Вхутемасе.

– Во Вхутемасе? Позвольте, я ведь тоже студент В хутемаса. Вы на каком факультете?

– Я на живописном.

– Черт возьми! Я скульптор. Как это мы с вами не встречались?

Тут я заметил, что лицо его помрачнело, и не стал продолжать расспросов. Мой друг говорил о своей профессии неохотно и со стыдом.

–—

Через несколько дней я встретил его на лестнице Вхутемаса и убедился, что и раньше видал его здесь.

Он взбегал по лестнице через две ступеньки и гоготал на весь вестибюль. Трудно было узнать его.

Во Вхутемасе мой друг бегал испачканный, как палитра, наполнял шумом коридоры и вонял скипидаром. Он хлопал кого-то по плечу, кого-то называл Сенькой и был пролетарским студенчеством.

Увидев меня, он сморщился.

– Слушай, дружище, – сказал он, хотя мы были на вы, – ты уж здесь ко мне не пришивайся. Терпеть я не могу мелкую буржуазию[5].

В тот период Ромм вообще писал очень много рассказов на самые разные темы. Даже просто перечень заковыристых названий некоторых из них дает представление о широте его интересов: «Дневник княжны Мэри», «Страшный сон Нюси Мирцевой», «Голубая пантера. Рассказ африканского авантюриста», «Частный капитал», «Лжепророк Амфион, или Приключения барона де Ормезон», «Осенний день Татьяны Викторовны», «Морские сапоги»…

Рассказы дело хорошее, однако на них далеко не уедешь, душа требует постепенно переходить к более крупным формам. В прозе следующим этапом является повесть. Тут уже есть где разгуляться, у автора все продумано до мелочей, остается только записать.

Четыре дня корпел Ромм над чистовой рукописью, в конце указал временной интервал: 16–19 июня 1925. На первой странице вывел название: «Снегурочка»… Ай-ай-ай, Михаил Ильич! Ну зачем читателям две «Снегурочки»?! Такая имеется уже у Островского. Придумайте другое название, иначе будет путаница…

Нет, не получится путаницы среди читателей, поскольку таковых не будет – не опубликует Ромм свою первую повесть. Хотя там много любопытных красок, показывающих картину того времени. Вот ее начало:

«Военный и штатский портной Ш. П. Мороз».

Двор, полный грязных кошек, белья и помоев, знал эту вывеску давно, очень давно, с первого дня существования.

Семьдесят четыре года тому назад впервые открылось окошко в неоштукатуренном, только что отстроенном флигеле, и полная женская рука впервые выплеснула помои на еще девственный булыжник двора, и впервые в тот день пронесся по двору визгливый крик из окошка: «Пронька, шкура барабанная, поди сюды, я тебе уши нарву!» – и в тот же день прибита вывеска, и старый еврей, военный и штатский портной Ш. П. Мороз, поселился в комнатушке об одном окне.

Хозяином двора был тогда мещанин Кондратий Савельев. Он надел суконную поддевку и картуз и пошел проведать нового жильца. Но жилец не пустил его в комнатку, а вышел сам ему навстречу в сенцы.

– Ну как, Есаул Петрович, устроились? – спросил Кондратий Савельев, обиженный тем, что жилец не поит его чаем.

– Меня зовут Шаул Пинеич, – строго ответил Мороз. – Я вам заплатил за шесть месяцев.

Мещанин Кондратий Савельев нахлобучил картуз, повернулся и вышел во двор.

– Прохладный человек, – сказал он. – Даром что жид[6].

В дальнейшем этот конфликт не будет иметь продолжения: Савельев вскоре умер, владельцы дома год от года менялись, Мороз же проживал в своей комнате постоянно, почему-то никого не пуская в нее, даже своих заказчиков. Причина странного поведения так и останется загадкой, как и некоторые другие события повести начинающего прозаика.

После революции, когда фининспекторы замучили его своими придирками, заставили снять вывеску, Мороз уехал в неизвестном направлении, и автор, честно говоря, начисто забыл о нем.

Перефразируем Чехова: если в начале повести появился Мороз, то ближе к финалу появится и Снегурочка. Здесь она, правда, мелькнула в первых главах. Но именно мелькнула: приехала, «белая, как сахарная», к дедушке, зачем – непонятно, и через две недели уехала.

Комнату Мороза занял один фининспектор особенно повышенной активности по фамилии Ярило. В свое время он измучил портного вереницей штрафов. Когда вновь приехала Снегурочка, он подыскал ей жилье, устроил на работу в свое ведомство секретаршей финотдела, увивался вокруг нее. В результате Снегурочка, подобно своей сказочной тезке, растаяла. Как следствие, Ярило оштрафовали «за растопление» сотрудницы…

Более серьезным по замыслу получился у Ромма роман «Братья Зурины», действие которого происходит в период отмены крепостного права. Отсутствие писательского опыта у автора помешало этому произведению стать заметным событием в литературной жизни.

Михаил не забыл отдать дань и драматургии.

Следует сказать, многие прозаики и поэты пробуют силы в этом коварном жанре. Привлекает кажущаяся легкость. Ограниченный, сравнительно небольшой объем. Слева – кто говорит, справа – что говорит. Делов-то. Поехали.

Пьеса была одним из первых произведений молодого Ромма. Написанная в 1923 году трагедия в четырнадцати картинах представляла собой инсценировку библейской легенды о Самсоне и Далиле: герое-царе и его возлюбленной-предательнице. Написана очень старательно, живо. Однако неопытность автора дает себя знать на каждом шагу. Правда, иной раз начинаешь сомневаться – случайно попадаются ошибки, или Ромм специально пародирует исторические пьесы?

Вот любопытное авторское указание, следующее за перечнем действующих лиц:

Действие происходит в незапамятные времена в столице государства филистимлян, плененного иудеями.

Местонахождение государства определяется пространством между Тигром и Ефратом, с одной стороны, и Персией и Египтом – с другой. Культура соответствует таковой означенных государств.

Драма задумана как жуткое развитие халдейских страстей, на фоне сверкающего быта архаического общества.

–—

(Гр. гр. РЕЖИССЕРОВ просим не стесняться в выборе средств при грандиозном развитии захватывающего сюжета)[7].

Перлов здесь предостаточно. На 16-й странице Додон приказывает своему сыну Кадонису убить Самсона. Предупреждает царя, мол, готовься к смерти. Но:

Самсон отрывает Кадонису голову.

ДОДОН. Ты смел его убить!

Постой же, черт паршивый!

Я из тебя…

Самсон берет Додона за зад штанов и стукает головой об стенку. Додон умирает, Самсон уходит.

На 18-й странице:

Самсон сидит на троне. Вид серьезный, как будто дело делает.

Вряд ли Ромм рассчитывал на постановку. Это была простая тренировка литературных мышц, робкие шаги по пути освоения мастерства. Хотя любые, даже чисто графоманские опусы нельзя недооценивать: все они приносят какую-то пользу.

Разочаровавшись и в скульптуре, и в литературе, и в театральной драматургии, Ромм зарабатывал на жизнь оформлением выставок, черчением диаграмм, переводами с французского, рисовал книжные обложки, плакаты… Позже про себя шутя говорил, что занимался всеми видами искусства, кроме балета и игры на тромбоне.

Подобным образом в это суетливое время складывались судьбы у многих его ровесников, находившихся в поисках оптимального приложения сил. Потерпев фиаско в одном деле, выпускники гимназий с пылом хватались за другое, искали самый хороший вариант. Заметную часть молодежи притягивал новый вид искусства, находящийся в зачаточном состоянии. Это был кинематограф, ниша еще почти свободная, творческий человек здесь вполне мог рассчитывать на успех. Уж очень властно вторгалось кино в повседневный обиход.

Михаил почувствовал, что у «великого немого» хорошие перспективы. Пока конкуренция небольшая, логично податься туда.

Проникновение в заманчивый мир кино молодой Ромм решил осуществить с помощью сценариев. В голове роились разные идеи. Начинать с полного сценария боязно. Для начала нужно написать краткое содержание, синопсис. Сделал, назвал его «Улица». Характеры еще не прописаны, сюжетные линии не доведены до конца. Все изложено конспективно, и основная мысль теряется. Непонятно, в какой стране происходит действие. Да и сомневаешься порой – происходит ли оно наяву или видится герою во сне.

Поздним вечером молодой человек возвращается домой. По пути, доставая из кармана пиджака мелочь, чтобы подать нищему, он случайно выронил ключ от квартиры, куда теперь не может попасть. Сидит на крыльце дома, замечает афишу круглосуточно работающего казино. Идет туда, знакомится с красивой женщиной, выигрывает много денег. Договорились с женщиной куда-нибудь уехать. Выбирая место, для начала купили путеводитель. Женщина пошла за вещами, а мужчина на почту. Оказывается, у него при себе имелись казенные деньги, их он должен отослать на работу. В какой-то момент ему кажется, что деньги украли. Однако стащили как раз путеводитель, а деньги он переложил в другой карман…

На одном из экземпляров «Улицы» Ромм написал: «Это либретто написано мною около 1927 г. и предложено Е. Виноградской как материал для сценария. Е. Виноградская не использовала его»[8].

Ничего удивительного или обидного в этом нет. Виноградская – ее имя писали то Екатерина, то Катерина – училась на специальном курсе сценаристов, который вел С. Эйзенштейн. Уже на подходе фильмы, благодаря которым она станет авторитетом в профессиональных кругах. Будет много лет заведовать мастерской на сценарном факультете ВГИКа. У нее своих задумок больше чем достаточно. Без чужих обойдется.

В общем, дело творческое, тут неизбежны и взлеты, и падения. Тем более синопсис на десятке страниц, таким трудно заинтересовать студию или режиссеров. Нет, нужно делать подробный сценарий полнометражного фильма. И придумать для него кассовое название, например «Конвейер идиотов». На картину с таким названием зрители будут валом валить. Заманчиво посмотреть на идиотов, да вдобавок, судя по всему, на многих.

…В центре американского городка царит нездоровый ажиотаж: по улице бежит толпа возбужденных людей. Впереди что-то волокут четверо мужчин. Оказывается, «что-то» – это негритянский юноша, которого тащат за веревку, привязанную к ногам. Его собираются линчевать, обвинив в убийстве. Уже готова виселица.

В последний момент самосуд останавливает рабочий парень Эдди. Он объявляет всем, что негр не виноват. Убийство совершил другой человек, он называет его имя.

Негра отпустили восвояси, однако поступком Эдди многие недовольны. Взбешена любимая девушка. Со словами «Ты за негров заступаться?!» она под хохот окружающих влепила ему пощечину. Хозяйка, у которой он снимал комнату, не пускает его: «Заступник негров! Ты не войдешь в мой дом».

Эдди вынужден покинуть город. Вместе с ним уходит порядком избитый негр. Вскоре к ним присоединился еще один юноша, и новые друзья пускаются в одиссею по Америке.

Завершается она в местечке, где имеется градообразующее предприятие. Это пуговичная фабрика, хозяин которой озабочен лишь одним – как бы побольше набить свой карман. Все его действия направлены к достижению этой цели. Вот очередная плодотворная выдумка: брать на работу инвалидов и тому подобную шушеру, которым можно меньше платить. Здоровых же работников, разумеется, увольнять.

Троица основных героев устраивается на пуговичную фабрику, притворившись кто слепым, кто увечным. Они видят, как прихвостни владельца выгоняют людей из домов, знают, что дети безденежных родителей голодают. Матери стоят в очереди за молоком, а торговцы демонстративно сливают его в канаву. В общем, американский образ жизни без прикрас.

Однако постепенно здоровые силы в городе консолидируются вокруг прибывшей сюда тройки новичков. Зреет мощная демонстрация. Присланным сюда усиленным отрядам полиции придется несладко. Об этом предупреждают финальные титры, идущие на фоне панорамы города:

БУТЫЛКАМИ ИЗ-ПОД МОЛОКА…

…НЕ РАЗОБЬЕШЬ ТВЕРДЫНИ КАПИТАЛИЗМА.

НО ТОТ, КТО СЕГОДНЯ ВЗЯЛ БУТЫЛКУ…

…ТОТ ЗАВТРА ВОЗЬМЕТ ВИНТОВКУ И ПАРТБИЛЕТ[9].

Увы, увы, увы, этот сценарий тоже не нашел отклика в черствых душах руководителей кинофабрики. Не самая большая беда, существуют и более ощутимые горести: 5 июня 1928 года в Москве, в своей квартире на Пятницкой улице, скончался от крупозного воспаления легких Илья Максимович Ромм. Тяжкая весть для всех знавших этого человека.

Илья Максимович жил в Москве с конца 1906 года, работал врачом в бактериологическом институте. Он не терял связи с организацией РСДРП. Во время войны был одним из создателей фракции левых меньшевиков-интернационалистов. Когда произошла Февральская революция, работал в Московском комитете. В период подготовки к Октябрьской революции на него возлагалась роль примирителя большевиков и меньшевиков, однако из этой затеи ничего не получилось, и разочарованный Илья Максимович отошел от активной политической жизни. Вдобавок ко всему его организм уже подтачивала коварная болезнь.

Формально Ромм был меньшевиком, однако прежде всего оставался революционером, преданным рабочему делу. Не выносил обывательской ругани по адресу большевиков. В период реакции 1908–1910 годов он боролся с поветрием ликвидаторства, призывал не выходить из подполья.

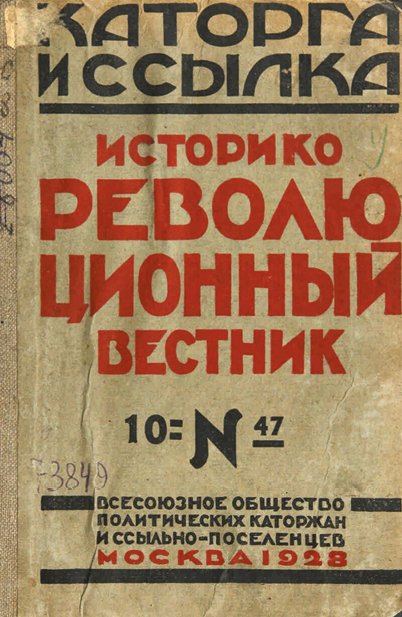

В издаваемым Всесоюзным обществом политкаторжан историко-революционном журнале «Каторга и ссылка» была опубликована обширная подборка мемориальных материалов, посвященных старшему Ромму. Один из его харьковских соратников, Борис Линцер, которого он, среди прочих, привлек в ряды борцов с самодержавием, вспоминал: «Илья Максимович вдохновлял нас своей верой в торжество этого дела. Его большие, добрые глаза светились какой-то особенной преданностью и любовью к нам, и мы невольно заражались ею и после каждой беседы уходили от него все с большей верой в добро, в идеалы будущего, чувствуя себя готовыми отдать за них всю жизнь без остатка. И в этой таинственно обставленной хатке мы росли духовно вместе с Ильей Максимовичем. Мы без слов понимали, куда он нас зовет. И мы шли беззаветно, веря каждому его слову»[10].

В нем крепко сидела выучка марксистской школы 1890-х годов, та закалка, которую давал первый героический период рабочего движения в России. На заре этого движения интеллигенты, поклонники марксизма, увязывали свои судьбы с грядущей революцией, с рабочим классом. Работа велась в интимной обстановке небольших пропагандистских кружков. Знакомые отмечали, что Илья Максимович был великолепным агитатором, быстро сплачивал людей для общего революционного дела.

Обложка номера журнала «Каторга и ссылка» (1928. № 10), посвященного отцу М. И. Ромма Илье Максимовичу

[Из открытых источников]

Глава вторая

«Рост 175, размер обуви 43»

В 1928 году молодой Ромм поступил на службу в Институт методов внешкольной работы.

Это научно-педагогическое заведение, организованное советской властью в 1923 году, отличалось многолюдьем штатных сотрудников. У института быстро сложилась разветвленная на всю страну структура объединений, различающихся по характеру выполняемой работы: станции юных техников, музеи, экскурсии, музыка, танцы, краеведение. Другими словами, культивировалось все полезное, чем можно занять свободное время детворы. Не осталось без внимания и кино. Цель очевидна: с его помощью наилучшим образом организовать среду обитания для детей не только в «зрительской» ипостаси, но и в «кандидатской» – во время ожидания сеансов в фойе.

Должность у Ромма здесь совершенно экзотическая – сотрудник по детскому кино. Это давало ему возможность, сидя за монтажным столом, просматривать любые картины, анализировать отдельные эпизоды, кадры и таким образом постигать кинематографическую кухню.

Параллельно с работой в институте Михаил с маниакальным упорством продолжал предлагать свои заявки. Кропал одну за другой. До поры до времени все било мимо цели, пока, наконец, ему не доверили писать сценарий для детского фильма «Реванш». В процессе подготовки имелись и другие названия, однако в конце концов авторы почему-то остановились на малопонятном, во всяком случае детям, слове.

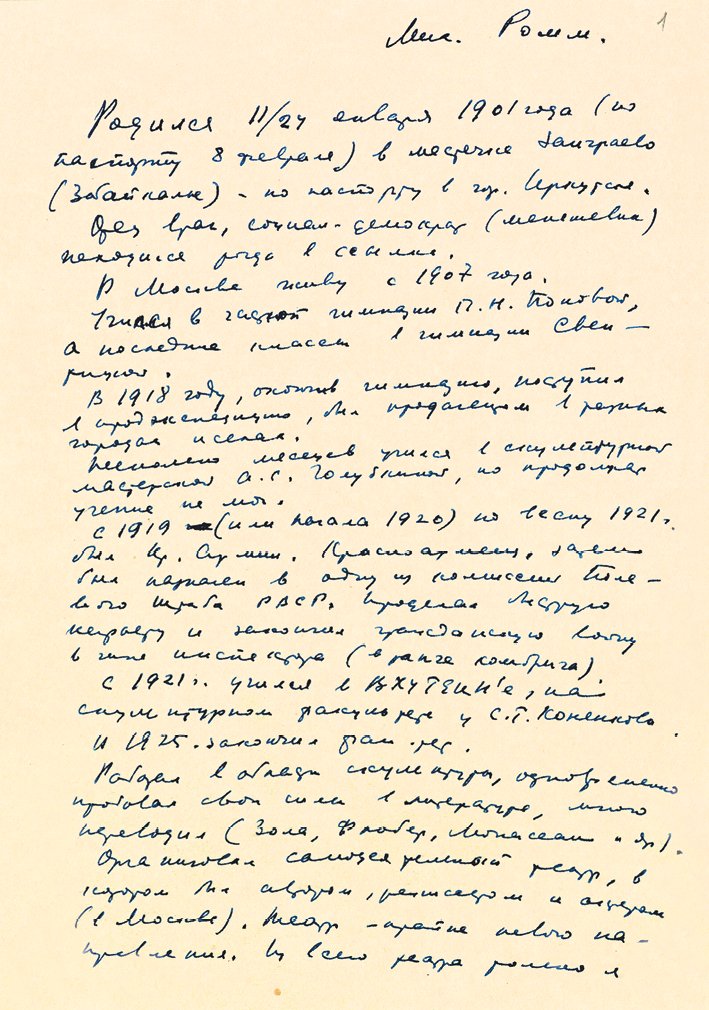

Первая страница автобиографии М. И. Ромма

Не ранее 1925

[РГАЛИ. Ф. 844. Оп. 1. Д. 34. Л. 1]

Рассчитывать на самостоятельную работу дебютанту трудно. Сценарий «Реванша» производился, как до сих пор часто бывает в кино, бригадным методом. Кроме Ромма его писали более опытный сценарист Б. Альтшулер, ученый-педолог Н. Жинкин и сам режиссер-постановщик В. Журавлев. Каждый из них вполне способен был выполнить такую задачу быстро. Но, поскольку на каждом шагу возникали творческие разногласия, процесс затянулся.

Сценарий создавался по мотивам рассказа детской писательницы Елены Верейской «Таня-революционерка». Его героиня – десятилетняя девочка, сумевшая во время обыска в доме спрятать в крынке с молоком типографские литеры, которые ее отец подготовил для печатания прокламаций, призывающих рабочих к вооруженному восстанию. Тем самым Таня спасла отца от ареста.

Рассказ Верейской, впервые опубликованный в 1928 году, потом переиздавался бесчисленное количество раз.

Сценарная работа пришлась Ромму по душе. Закончив про Таню, принялся за новые, идей – хоть отбавляй. Сочинял с поистине кроличьей плодовитостью – только за 1930 год написал десять сценариев! Иногда работал в соавторстве. На студии то и дело возникали всякие творческие альянсы, иногда постоянные, чаще кратковременные, случайные. Например, сценарий фильма «Рядом с нами» Михаил Ильич сочинял с младшим товарищем Виктором Гусевым. (С годами его талантливый соавтор приобрел в стране сумасшедшую популярность благодаря своим пьесам и особенно песням, слова которых знали все от мала до велика: «Полюшко-поле», «Были два друга в нашем полку», «Артиллеристы, Сталин дал приказ…»)

Тематика сценария «Рядом с нами» перекликается с тематикой «Реванша». Второй – словно «взрослый» вариант первого.

На одном из польских заводов началась забастовка. Туда мигом примчалась полиция, начались аресты, допросы. Среди прочих был схвачен коммунист Кошкевич. На первом же допросе его жестоко избили, после чего буквально швырнули в камеру. В какой-то момент истекающий кровью Кошкевич услышал доносящиеся снаружи звуки революционной песни. Это пели комсомольцы, которых вели на расстрел. В знак солидарности с ними Кошкевич оторвал окровавленный лоскут рубашки и, выставив его через решетку тюремного окна на улицу, принялся размахивать им, словно красным знаменем.

Поставил фильм режиссер Николай Бравко. До этого в его активе имелась лишь снятая пять лет назад комедийная короткометражка из спортивной жизни.

Обе картины, В. Журавлева и Н. Бравко, никакого резонанса не имели и благополучно канули в Лету. Однако упорства молодым сценаристам не занимать. Ромм и Гусев продолжали писать, следующая их работа оказалась более успешной.

Картину «Конвейер смерти» (второе название – «Товар площадей») поставил режиссер Иван Пырьев. У этого худого верткого сибиряка энергии тоже выше крыши. Он был и театральным актером, и писал много киносценариев, и работал помощником режиссера, и сам успел поставить два полнометражных фильма сатирической направленности. Правда, в «Конвейере» проблематика иная, более серьезная.

Страдающая от экономического кризиса современная капиталистическая страна. Вымышленная, но вполне типичная, ведь все они одним миром мазаны. Из-за чудовищной безработицы бюро найма переполнены сверх всякой меры. Толстосумы озабочены лишь собственным благополучием. В погоне за наживой они ничем не брезгуют. В первую очередь их интересует производство вооружений и, как следствие, увеличение количества военных конфликтов в мире. Против подобной политики выступают многочисленные рабочие.

События картины показываются на примере жизненных приключений трех девушек, трех подружек: Луизы (ее играла Ада Войцик, жена Пырьева), Анны (Тамара Макарова, жена режиссера Герасимова) и Элеоноры (Вероника Полонская, да, та самая – любовница Маяковского, последняя видевшая поэта живым).