Полная версия:

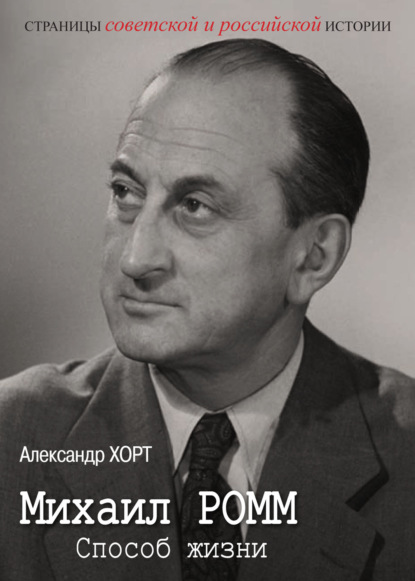

Михаил Ромм. Способ жизни

Александр Николаевич Хорт

Михаил Ромм

Способ жизни

© Хорт А. Н., 2022

© Фонд поддержки социальных исследований, 2022

© МИА «Россия сегодня», иллюстрации, 2022

© Государственный центральный музей кино, иллюстрации, 2022

© Российский государственный архив кинофотодо кументов, иллюстрации, 2022

© Российский государственный архив литературы и искусства, иллюстрации, 2022

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2022

© Политическая энциклопедия, 2022

Вместо пролога

Главный человек на съемочной площадке

Обычно юбилеи авторитетных мастеров экрана, регулярно проводимые в Центральном доме кинематографистов, сопровождались показом их картин, чаще – подборкой отрывков. С 2021 года организаторы подобных торжеств решили изменить способ их проведения – вместо работ юбиляра демонстрировать фильмы его учеников. Как правило, многие ветераны занимались или продолжают заниматься в той либо иной степени педагогической деятельностью.

Первый вечер нового формата, состоявшийся 14 апреля, был посвящен знаменитому режиссеру, профессору ВГИКа Михаилу Ильичу Ромму. Показывались фильмы, сделанные его студентами на разных этапах постижения секретов мастерства: работы учебные, курсовые, дипломные. Когда они снимались, имена их авторов, студентов, никому ничего не говорили.

Спустя много лет эти имена хорошо известны «широким слоям». Вот они, в порядке появления их фильмов на экране вечера, посвященного 120-летию со дня рождения Ромма: Андрей Кончаловский, Андрей Смирнов, Борис Яшин, Юлий Файт, Никита Михалков, Виктор Титов, Динара Асанова, Вадим Абдрашитов.

Режиссеры – штучный товар. Считается, если из десяти студентов в итоге получится пара громких имен, это уже означает успех мастера. Остальные выпускники уходят в рекламу, на телевидение, меняют профессию. У Ромма этот показатель, иначе говоря, коэффициент полезного действия, раза в два-три выше, чем у остальных коллег. Помимо вышеперечисленных, его учениками были Тенгиз Абуладзе, Григорий Чухрай, Александр Митта, Андрей Тарковский, Сергей Соловьев, Владимир Басов и многие другие. Например, Василий Шукшин, первая публикация которого в журнале «Новый мир» появилась благодаря усилиям Ромма. Вдобавок не будем забывать о высших курсах сценаристов и режиссеров, где у него занимались Георгий Данелия, Глеб Панфилов, Игорь Таланкин… Наборы разные, а мастер один. Поэтому принципы мастерской год от года сохранялись.

Некоторые горячие головы без устали обвиняют творческих людей, продуктивно и успешно работающих, даже процветающих при советской власти, особенно во времена сталинской диктатуры, во всех смертных грехах. В том, что они выжили, в приспособленчестве, в том, что создавали конъюнктурные произведения. Мол, какими другими они могут быть у деятелей, обласканных властью, с головы до пят осыпанных благодеяниями сильных мира сего?! О какой свободе творчества можно тут заикаться?!

Подобные обвинения раздавались, в частности, по адресу Михаила Ильича Ромма. Ну еще бы – снимал фильмы о Ленине и о Сталине. К тому же во времена Большого террора. Порядочные люди маялись тогда в лагерях, орудовали киркой и лопатой, а он забот не знал, купался в роскоши. Пятикратный лауреат Сталинских премий. Их давали не за красивые глазки…

Однако прежде, чем упрекать режиссера, всегда следует внимательно посмотреть на политическую обстановку, царящую в стране. Учесть, говоря словами Пастернака, какое, милые, у нас тысячелетье на дворе. Обратить внимание на объективные факторы, непременно влияющие на судьбу каждого художника.

Вышеупомянутый юбилейный вечер вел кинорежиссер Вадим Абдрашитов, ныне сам преподаватель ВГИКа, профессор. Рассказывая о своем учителе, он нашел очень точные, проникновенные слова, характеризующие профессиональные и человеческие качества Михаила Ильича, размеры творческого потенциала которого безграничны. Подчеркнул, что Ромм обладал особым магнетизмом, притягивавшим к нему людей. Сказал, что у него была бурная биография. Что всегда шел в ногу со временем. Не нужно быть большим знатоком отечественной истории, чтобы понять значение этих слов.

Он появился на свет в самом начале прошлого века…

Краткая хронология жизни и творчества М. И. Ромма

1901, 11 января (24 января н. ст.) – Михаил Ильич Ромм родился в Иркутске. Сюда за участие в революционной деятельности был сослан его отец.

1917 – закончил гимназию и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

1918–1919 – был продагентом в разных городах.

1920–1921 – служил в Красной армии.

1922–1923 – посещал мастерскую Льва Кулешова.

1925 – окончил скульптурное отделение Высшего художественно-технического института, получив специальности скульптора и переводчика.

1925–1927 – занимался литературно-театральной деятельностью, работал в газете, писал киносценарии, переводил с французского.

1928–1930 – внештатный научный сотрудник по вопросам кино в Институте методов внешкольной работы.

1929–1932 – пишет сценарии для фильмов «Реванш» (реж. В. Журавлев), «Рядом с нами» (реж. Н. Бравко), «Конвейер смерти» (реж. И. Пырьев).

1931 – работает на киностудии «Совкино».

1931 – уходит из института; поступает ассистентом режиссера А. Мачерета (фильм «Дела и люди») на киностудию «Союзкино» (после ряда реорганизаций и «Совкино», и «Союзкино» с 1935 года трансформировались в «Мосфильм»).

1933 – получил первую самостоятельную постановку: фильм по рассказу Мопассана «Пышка».

1935–1937 – съемки приключенческого фильма «Тринадцать» в Туркмении и в Москве.

1937, август – ноябрь – съемки фильма «Ленин в Октябре» (в декабре понадобились досъемки).

1938 – педагог, с 1948 года – руководитель актерско-режиссерской мастерской ВГИКа.

1938, август – 1939, февраль – съемки фильма «Ленин в 1918 году».

1939 – вступил в ВКП(б).

1939, осень – с фронтовой группой операторов ездил в Польшу.

1940, 6 ноября – после шестилетней «проверки чувств» зарегистрировал брак с Еленой Александровной Кузьминой.

1940–1943 – художественный руководитель Государственного управления по производству фильмов.

1941 – Сталинская премия первой степени (1941) – за фильмы «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году».

1941 – в ночь с 21 на 22 июня закончились съемки фильма «Мечта».

1942–1947 – режиссер Театра-студии киноактера; поставил в Ташкенте и в Москве ряд пьес.

1943, 13 сентября – состоялась премьера фильма «Мечта».

1946 – Сталинская премия второй степени за фильм «Человек № 217» (вместе с актерами Е. Кузьминой, В. Зайчиковым и оператором Б. Волчеком).

1946 – на I МКФ в Канне удостоен Большой международной премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру.

1948 – Сталинская премия первой степени за фильм «Русский вопрос».

1949 — Сталинская премия первой степени за документальный фильм «Владимир Ильич Ленин».

1950 — присвоено звание «Народный артист СССР».

1951 – Сталинская премия первой степени (1951) – за фильм «Секретная миссия».

1962, 5 марта – состоялась премьера фильма «Девять дней одного года».

1962 – фильм «Девять дней одного года» получил главный приз кинофестиваля в Карловых Варах «Хрустальный глобус».

1962 – Ромм получил высшее ученое звание профессора режиссуры.

1965 – на экраны выходит полнометражный документальный фильм «Обыкновенный фашизм» (2 серии).

1965 – на международном фестивале документальных фильмов в Лейпциге «Обыкновенный фашизм» получил приз «Золотой голубь».

1971, 1 ноября – не завершив работу над своим очередным фильмом, Михаил Ильич Ромм скоропостижно скончался.

Глава первая

Шаги прогресса

Родители Ромма – выходцы из культурных семей. Мать, Мария Исааковна, из петербургской – она дочь заведующего отделом редких рукописей в Публичной библиотеке северной столицы. Отец режиссера, Илья Максимович, родился в 1869 году в Вильно (так до 1918 года именовался нынешний Вильнюс), учился в Виленской гимназии, затем на медицинском факультете Харьковского университета. Еще будучи студентом, в 1893 го- ду примкнул к социал-демократическому движению. Принимал участие в рабочих кружках в качестве пропагандиста. Он по-настоящему увлекся Марксом и экономическими науками, что отнимало у будущего медика не меньше времени, чем клинические работы. Как того требовали правила конспирации, у Ильи Максимовича появилась подпольная кличка – его звали Герасим Федорович. Кружок, с которым он занимался в Харькове, состоял из пятерых борцов с самодержавием: двух железнодорожников и трех типографских работников. Молодые люди засиживались по ночам, беседовали вполголоса, окна занавешивались…

Окончив в 1897 году университет, Илья Максимович переехал в Петербург, где участвовал в создании группы «Рабочее знамя», активно распространял подпольную литературу. В конце июля 1898-го вместе с остальными членами группы был арестован. Его обвиняли в организации тайной типографии в польском городе Белостоке и пропаганде социалистических идей среди рабочих. Он просидел до июля 1899-го в Петропавловской крепости, после чего отправился в ссылку на пять лет в Восточную Сибирь.

Жена с маленьким сыном Александром последовала за ним. Вскоре в Иркутске родился второй сынишка – Эммануил. А 11 (24 н. ст.) января 1901 года на свет появился третий – Михаил, главный герой нашего повествования.

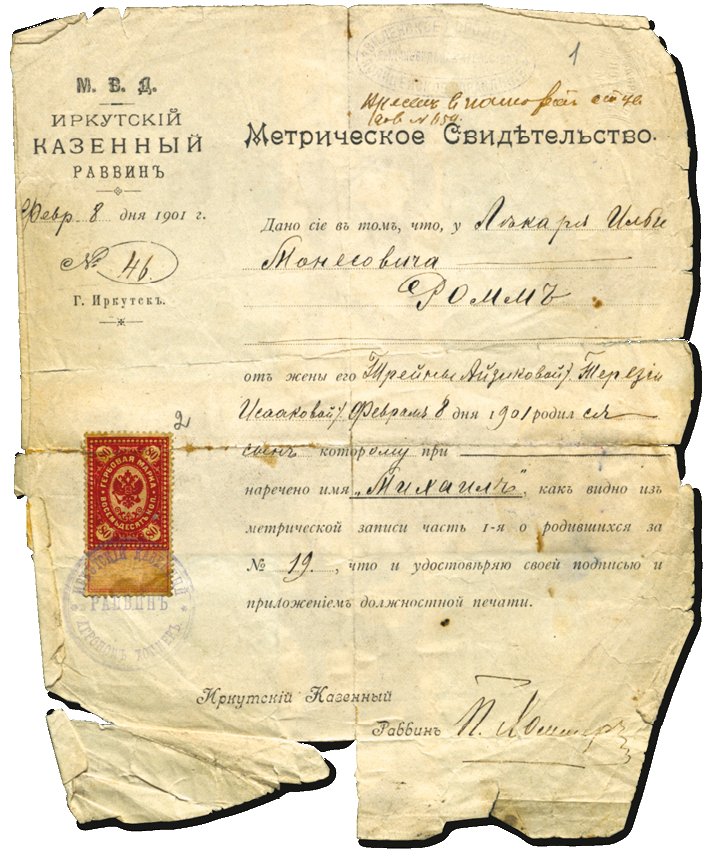

Метрическое свидетельство Михаила Ильича Ромма

8 февраля 1901

[РГАЛИ. Ф. 844. Оп. 4. Д. 271. Л. 1]

Площадь мелочного базара в Иркутске

1900-е

[Из открытых источников]

В Иркутске Илья Максимович продолжал нелегальную пропаганду марксизма. Это обстоятельство пришлось не по нраву местным властям. Начальник губернского жандармского управления полковник А. И. Левицкий доносил генерал-губернатору, что административно ссыльный Илья Ромм «по своему поведению и образу жизни крайне вредно влияет на ту среду, в которой он вращается. Он растлевающим образом действует на окружающую молодежь, поселяя в умах последних мысль о необходимости борьбы против правительства»[1].

Действительно, марксистский кружок, активистом которого был Илья Максимович, посещали служащие железной дороги, почтово-телеграфной конторы, учительской семинарии, ученики старших классов гимназии. То есть наиболее образованная часть городского социума.

После донесения начальника Иркутского губернского жандармского управления генерал-губернатор А. И. Пантелеев не на шутку всполошился и, чтобы тлетворному влиянию ссыльного подвергалось как можно меньше народу, приказал удалить опасного человека подальше от Иркутска. Сначала на горизонте фигурировал далекий Якутск. Пришлось писать начальникам разных рангов, вплоть до столичных. Убеждать их, что для маленьких детей такая дорога будет слишком тяжела, небезопасна.

Михаил Ромм с сестрой

1910-е

[ГЦМК КП-1913/5]

Челобитные сыграли свою роль. В конце концов смутьян был переведен из города в забайкальский поселок Заиграево, находящийся километрах в пятидесяти восточнее Верхнеудинска (так до 1932 года назывался нынешний Улан-Удэ). Это захолустье тоже не подарок, но все же дорога до него не столь изнурительна.

Здесь, на окраине империи, провел часть босоногого детства будущий кинорежиссер Михаил Ромм.

После ссылки Илья Максимович с семейством вернулся в родной Вильно. Это произошло в 1904 году. К тому времени сугубо мужское потомство было «разбавлено» женским – в Заиграеве у четы Ромм родилась дочка Ида.

Вернувшись в Вильно, Илья Максимович стал членом местной социал-демократической группы, продолжал заниматься революционной деятельностью: участвовал в организаторских акциях, вел дискуссии среди рабочих, принимал на явочной квартире приезжих соратников. Тогда не существовало острой грани между меньшевиками и большевиками. «Герасиму Федоровичу» часто приходилось прятать кого-либо у себя на квартире. Поэтому она порой была перегружена сверх всякой меры подпольщиками и нелегалами.

Михаил Ромм в детстве

1913

[ГЦМК КП-1913/9]

Ромм не отказывал в поддержке преследуемым. Вот, например, такой случай: у ворот замечен сыщик, а у Ромма как раз скрывался беглый каторжник. Положение тревожное. Тогда без лишних слов Илья Максимович совершил отвлекающий маневр: оделся и вышел на улицу. Сыщик увязался за ним, а беглый тем временем перебрался в менее опасное пристанище.

Когда революция 1905 года пошла на убыль, в виленской организации произошел, к сожалению, раскол между интеллигенцией и рабочими. А в конце следующего года из-за провала всего руководящего ядра социал-демократической группы Илья Максимович был вынужден покинуть город и скрываться в Петербурге.

Тем временем в Вильно арестовали Марию Исааковну. После ее освобождения непоседливое семейство вновь сменило место жительства. На этот раз они перебрались в Москву, поселились на Пятницкой улице, дом 10, квартира 3.

С 1908 года Михаил учился в частной гимназии П. Н. Поповой, находившейся на углу Знаменки и Крестовоздвиженского переулка (это возле Арбатской площади, здание до сих сохранилось). Когда он поступал туда, школа была в Москве единственной, где велось совместное обучение девочек и мальчиков. Во всех остальных раздельное. Правда, к тому времени, когда гимназистов начинали интересовать вопросы анатомии и физиологии человека, Михаил перешел в гимназию известного педагога М. Х. Свентицкой, где тоже внедрили совместное обучение. Так что вести монашеский образ жизни будущего режиссера не приучили. Зато научили страстно любить чтение, а отсюда два шага до желания сочинять самому.

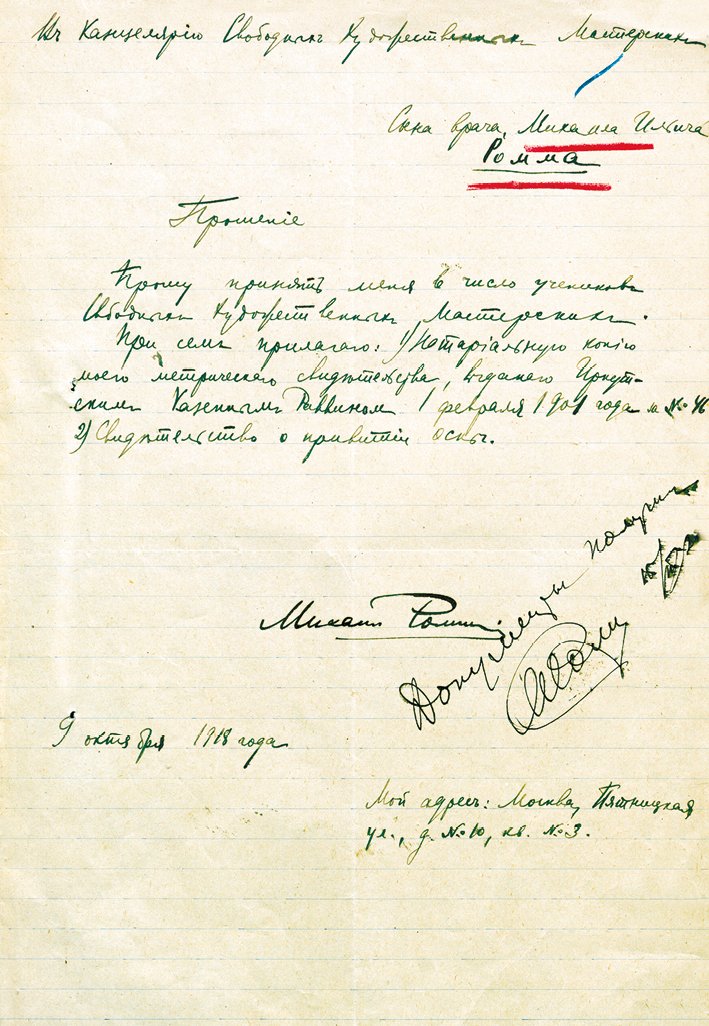

«Прошение» М. И. Ромма о зачислении в Свободные художественные мастерские

9 октября 1918

[РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 7516. Л. 1]

Окончил гимназию Михаил в 1917 году, время, мягко говоря, далекое от идиллического. Лихолетье чистой воды. Он поплыл по течению – работал на всяких мелких должностях, оказываясь в нужный момент в нужных местах иногда по своему желанию, а порой вопреки ему. Что там разберешь в молодые годы! Однако в любом деле добивался успехов, поэтому окружающие считали его везунчиком. Сам же он был убежден, что является типичным неудачником. Причиной столь печального вывода служило то обстоятельство, что ему часто приходилось менять профессии, и он долго не решался остановиться на какой-то одной из них.

Родственники и знакомые давно заметили, что мальчик обладает художественными способностями: прекрасно рисует, лепит из глины. По советам взрослых он поступил на учебу в Государственные свободные художественные мастерские, в скульптурную мастерскую Анны Семеновны Голубкиной. Она считается одним из ярчайших русских ваятелей. Училась во Франции, ее работы оказывались в центре внимания ряда нашумевших выставок. К сожалению, образ жизни и творчество Анны Семеновны были связаны со «скорбью души» – так тогда называли расстройство психики. Дважды ее депрессии принимали настолько острую форму, что ей подолгу приходилось лечиться в психиатрических клиниках. Тем не менее эта ученица Родена, незаурядная представительница Серебряного века, еще больше укрепила в Ромме врожденную любовь к искусству, и он всегда называл ее одним из своих учителей.

Что касается мировоззрения, тут первейшим учителем был и всегда оставался отец. Поэтому после революции Михаил безоговорочно принял сторону советской власти. На следующий год юноша, не доучившись, поступил в созданную по инициативе Ленина экспедицию чрезвычайного комиссара по продовольствию А. Г. Шлихтера. Работать предстояло в ближайшем от Москвы Ефремовском уезде Тульской губернии.

Михаил Ромм в мастерской Анны Голубкиной

1919

[ГЦМК КП-1914/1]

Выехали на двух поездах, в Ефремове жили в вагонах прямо на станции, куда крестьяне свозили хлеб. Занималась экспедиция тем, что заставляла обладателей больших запасов зерна под страхом революционной ответственности сдавать его в закрома государства. Взамен ссыпщики получали нитки, одеяла, соль.

Продовольственная служба семнадцатилетнего Ромма проходила в основном в отряде, который возглавлял бывший боевой матрос Иванов. Главное поручение лично Ромму – держать постоянный контакт с сельскими комитетами бедноты, с их помощью изымать излишки зерна. Шлихтер постоянно подчеркивал, что без поддержки беднейших крестьян, без выдачи товаров в обмен на зерно советской власти не справиться с задачей, поставленной Лениным.

Почтовая марка, посвященная А. Голубкиной

1964

[Из открытых источников]

Участники экспедиции обеспечивали Москву продовольствием, а сами жили в непритязательных условиях. В архиве сохранилась такая скупая на слова записка: «Чрезвычайному комиссару по продовольствию А. Г. Шлихтеру от счетовода Михаила Ильича Ромма. Заявление. Прошу выдать мне сапоги ввиду наступающих холодов и очень плохого состояния собственной обуви. 1 октября 1918»[2]. Сверху резолюция: «Выдать за наличный расчет».

Как назло, холода действительно наступили суровые. Ромму приходилось много мотаться по уезду, работа транспорта была далека от блестящей, если расписание имелось, оно зачастую не соблюдалось. 31 декабря юноша застрял на каком-то полустанке и в результате встретил Новый 1919 год в одиночестве, надо полагать, не в гордом.

Несмотря на все накладки в организации дела, заготовку в Ефремовском уезде признали образцовой. За три месяца было заготовлено 2 миллиона 800 тысяч пудов зерна.

Продолжая трудиться на благо советской власти, Михаил до осени 1919-го побывал продагентом в разных городах и селах Орловской губернии. Занятие не из веселых, насмотрелся всякого. Позже недолго поработал в канцелярии Главснабпродарма.

Михаил Ромм

1918

[ГЦМК КП-1913/7]

С января 1920-го Ромм служил в Красной армии связистом в телефонно-телеграфном дивизионе 1-го запасного стрелкового полка. Этот полк пользовался дурной славой. Его сформировали в основном из дезертиров, народец подобрался, мягко говоря, недисциплинированный. Однажды там выбирали делегатов на районную рабоче-красноармейскую конференцию Рогожско-Симоновского района Москвы, и Ромм был выбран от своей роты.

Вместе с однополчанами Михаил прибыл на конференцию. Публика в зале хулиганила, то и дело прерывала ораторов скабрезными шуточками. Особенно старался некий крепыш из их полка, Тимоша. Он прямо из кожи вон лез, лишь бы обратить на себя внимание. Чуть ли не на каждую фразу выступающих Тимоша выкрикивал какую-нибудь хохму, при этом первый смеялся и с победоносным видом посматривал на окружающих: мол, здорово я его уел. Знай наших!

Неожиданно туда приехал Ленин. Он мигом оценил обстановку в зале и перехватил инициативу. Владимир Ильич заговорил о важных вещах просто и доходчиво, чем в два счета покорил собравшихся. Даже Тимоша перестал дурачиться и слушал вождя, затаив дыхание.

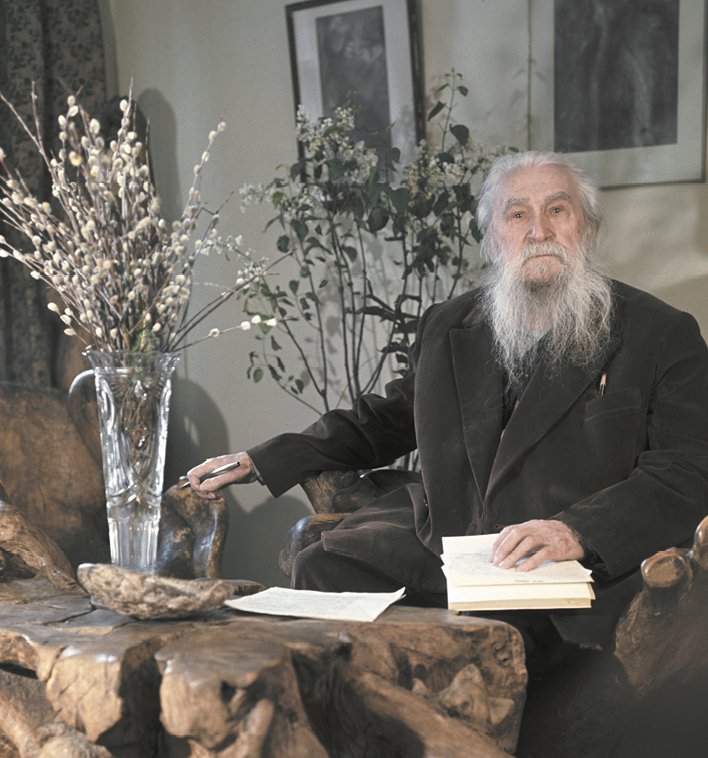

Один из учителей молодого Михаила Ромма скульптор Сергей Конёнков

1 апреля 1965

[РИА Новости]

При таких обстоятельствах Михаил впервые воочию увидел Ленина.

Весной 1921-го он получил назначение в одну из комиссий полевого штаба Реввоенсовета Республики. Часто ездил по разным городам. Гражданскую войну закончил в ранге комбрига. В то время «командир бригады» скорее должность, чем звание. Тактическое соединение «бригада» было больше полка и меньше дивизии. Как персональное звание среди командного состава РККА, причем довольно высокое, соответствующее примерно полковнику или генерал-майору, комбриг появится в сентябре 1935 года и просуществует до мая 1940-го.

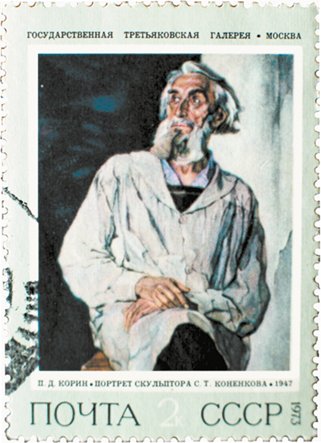

Почтовая марка, посвященная С. Конёнкову

1973

[Из открытых источников]

Демобилизовавшись в конце 1921 года, Ромм вернулся в Москву. Поехав по знакомому адресу на Мясницкую, узнал, что его прежнее место учебы теперь называется ВХУТЕМАС – Высшие государственные художественно-технические мастерские, и вновь поступил на скульптурный факультет. На этот раз учился у другого известного ваятеля – С. Т. Конёнкова. В конце 1923 года Сергея Тимофеевича, по предложению Луначарского, отправили на несколько месяцев в творческую командировку в США. На родину он вернулся… через 22 года.

Денег Михаилу, как и всякому студенту, катастрофически не хватало. Поэтому при малейшей возможности он подрабатывал. Благодаря случайным заработкам второй раз увидел Ленина, даже поговорил с ним.

Тогда в Колонном зале Дома союзов проходило важное совещание, и Ромм подрядился торговать книгами в киоске, расположенном в фойе. Неожиданно во время заседания через опустевшее фойе проходил Ленин с каким-то мужчиной. Остановившись возле киоска, Владимир Ильич оглядел прилавок и спросил продавца, каким образом тот подбирает ассортимент для продажи. Ромм признался, что торгует теми книгами, которые выдают на складе. Сказал, что это работа временная.

– А чем же вы занимаетесь вообще?

– Я студент ВХУТЕМАСа. Учусь на скульптурном отделении.

– Почему же торгуете литературой?

– Из-за пайка.

Ничего не сказал Ленин, лишь неодобрительно посмотрел на студента, который не только занимается таким низменным, далеким от духовности делом, как торговля, но к тому же не знает толком, что продает.

Ромм чутко уловил невысказанный упрек и на следующий день «прикрыл лавочку».

Запомнились ему и походка Ильича, и манера разговаривать. Когда-нибудь их короткий диалог станет хорошим подспорьем на съемочной площадке. Но это еще не скоро, лет через двадцать. Пока же Михаил студент. Через четыре года он закончил институт, стал профессиональным скульптором, однако по специальности работал маловато. Появилось новое увлечение – организовал самодеятельный театр крайне левого направления. Просуществовал новый очаг культуры недолго. Спектакли показывали где попало, своего помещения не имели. К тому же в 1927 году организатор и вдохновитель был направлен на Сибирские повторные курсы комсостава РККА, по окончании которых получил звание командира взвода.

В 1928 году переполненный впечатлениями Ромм вернулся в Москву. Незаметно-незаметно (это всегда тайный процесс) подкралась отчаянная мысль стать писателем.

В архиве сохранились, наряду с прочими, рукописи двух миниатюр молодого Ромма. Они датированы 1 июля 1924 года. Очевидно, обе написаны чуть раньше, а в этот день Михаил воспользовался подвернувшейся пишущей машинкой. Тогда такие диковинки встречались не на каждом шагу. Думается, уместно привести маленькие рассказики здесь целиком.

Медный гость

Дон Гуан. О, тяжело

Пожатье каменной его десницы…

В исходе шестого часа пронзительный звук лопнувшей меди покрыл Театральную площадь. Над восьмью колоннами Большого театра четверка бронзовых лошадей опустила копыта, и возница смотрел вниз, поворачивая голову на заржавленной шее. Потом движением руки он пустил коней, четверка рванулась и тяжко грянулась на расступившийся асфальт.

Ломая ограды и давя скамейки, медная квадрига прошла сквозь сквер, неспешно и уверенно понесла по площади Революции, завернула под Иверские ворота и с громом вынесла на Красную площадь.

Сдерживаемые медною рукою, выгнув бронзовые шеи, грызя удила, косясь тусклыми зелеными глазами, несли колесницу медные кони мимо памятника, Кремля и мавзолея.