Полная версия:

Петр Великий и Военно-Морской Флот России

Петр организовал разработку отечественного морского законодательство и лично участвовал в этом. Он сам стал автором первых морских инструкций на флоте, вложил много труда, чтобы появился первый Морской устав (1720), равного которому не было ни в одном флоте Западной Европы. На нем воспитывались русские военные моряки еще многих поколений. В него вошли важные и мудрые петровские постулаты.

К концу правления первого императора Россия имела свой национальный, регулярный Военно-Морской Флот, который насчитывал сотни боевых парусных и гребных судов с широко развитой структурой базирования, военно-морских учебных заведений, органов управления и тыла флота. К этому надо добавить созданную им школу подготовки морских офицеров и выращенную им плеяду талантливых моряков-флотоводцев. Таков был венец морской деятельности Петра Великого.

Но – какова цена этой деятельности?

(Взято из личного архива Э.М.Чухраева)

И в прошлом, и сегодня, когда говорят о морских заслугах императора Петра, об итогах его морской деятельности, возникают справедливые вопросы: какова цена этих итогов? Насколько соизмеримы затраты и результат? Оправданы ли эти затраты? Ответ на эти вопросы не может быть чисто математическим: много или мало и тому подобные определения. Потому что делалось впервые необычное дело, и в условиях крайне необычных, и главный человек, который возглавлял это дело, был тоже крайне необычный. И результаты этого дела во многом оцениваются только в перспективе и во времени. И само морское дело делалось на базе общего необычного обновления и реформирования особой страны, которой была Россия. И процесс этот шел в основном через насилие, через ломку всего и вся. И вряд ли можно найти правильные и объективные критерии, чтобы четко и достаточно определенно ответить на все поставленные вопросы.

Конечно, создание Военно-Морского Флота, да еще в процессе войны, да в отсталой стране, со слаборазвитыми для этого строительства потенциалами – в любом случае это дело затратное по всем позициям и цена его огромна.

Поэтому, когда односторонне даются только цифры и факты по финансовым, материальным расходам и человеческим жертвам – во что обошлось петровское строительство Военно-Морского Фло- та в России, то появляются, естественно, отрицательные мысли и негативные выводы. Но класть их автоматически в основу исторических оценок деятельности Петра было бы ошибочно. Потому что, кроме этих выводов, нужно учитывать и принимать во внимание много других, не менее важных и существенных объяснений и позиций.

Но тем не менее в России и за рубежом многие осуждали и осуждают сегодня проведение в жизнь петровских планов относительно строительства морских сил и те ложившиеся на плечи народа расходы, которые шли на создание и поддержку российского военного флота. Более того, некоторые полагают эти затраты совершенно непроизводительными и считают, что значительной пользы от большого флота для России не было.

Да, действительно «петровские сундуки» сильно истощались за счет постройки кораблей и содержания флота. В 1712 году только на содержание флота ушло 400 000 рублей, в 1715 – уже 700 000 рублей, в 1721 – 1 109 000 рублей, а с 1722 по 1725 год – свыше 1,5 млн рублей в год. Это значит, что расходы на флот составляли 1/3 всех расходов на военные нужды, которые определялись в размерах от 2/3 до 4/5 всего государственного бюджета. Народу год от года все труднее и труднее приходилось переносить ту тяжесть, которая легла на него в связи с начинаниями царя.

России пришлось превозмочь страшные трудности, принесли большие жертвы и пережить страдания, создавая флот и превращаясь в великую морскую державу. Но голос истории (пробиться к морю) был услышан: ценой тягчайших жертв русский народ создал отечественный флот и пробился к морю. Именно таким и никаким другим получился для россиян этот путь. На него решился такой сильный человек, каким был Петр Великий, принявший на себя все удары собственной судьбы и осуждения и своего народа, и истории за то, что он делал и как это делал.

А в итоге у него сложилась Российская империя в ряду первых государств Европы, низложившая шведов, уничтожившая силу Польши, покорившая Персидские области, готовая на победу над оттоманами, с плодородными началами образования и просвещения, огражденная внутри мудрым управлением, законами, правами, единством отношений, обладающая всем Балтийским побережьем от Финляндии до Курляндии, открывающим путь в Европу, и берегами Каспийского моря, открывающими путь в Азию, защищенная стройным и храбрым войском и могучим флотом. Таков главный итог многотрудной и, может быть, спорной по результатам деятельности Петра Великого.

Подчеркнем еще раз: природа соединяла в нем необычные способности сухопутного и морского воителя. Пример, не повторившийся ни прежде, ни после. Он создал в России новое войско и морской флот. Сам добыл себе в боях и морских походах звания генерала и адмирала. Поэтому он во всех своих успехах, ошибках и просчетах – достопамятен и велик. Морской гений России.

Глава 2

Морские корни Петра Великого

Как бы ни были велики заслуги Петра Великого, однако нельзя считать, что российский флот не имел корней в истории и был созданием только одного гениального человека. Мореплавание и судостроение в России зародилось задолго до создания Петром регулярного Военно-Морского Флота. И совершенно ошибаются те, кто утверждает, что вообще история российского флота начинается с Петра, а все, что было до него, порой даже не упоминают. Нет. Морские корни у Петра Великого достаточно глубокие и крепкие. Прежде всего, это морская идея, которая формировалась и утверждалась в России еще с древних времен.

Парад кораблей на Кронштадтском рейде. 1723 год. Художник Пен С.В., 2007

Морская идея в России

Петр природными своими качествами еще в молодые годы почувствовал ее, воспринял, глубоко осознал, и она стала его собственной и доминирующей в деятельности.

К пониманию значения моря приходили все великие исторические народы. Из-за доступа к морю происходили между ними ожесточенные и долгие войны. Наиболее яркими их образцами служат свирепая борьба Рима с Карфагеном или Англии с Голландией, а потом с Францией в XVII–XVIII веках, или колоссальная борьба Германии и Англии в начале XX века.

В чем же суть морской идеи? Она состоит в том, что объективно, по своему географическому положению, Россия всегда была и остается морским государством, которому также объективно необходим Военно-Морской Флот. На западе и востоке, на севере и юге ее территорию омывают воды двенадцати морей, принадлежащих бассейнам трех океанов и двух внутренних морей. Вот почему русские люди (их предки – славяне) были всегда «охочи» к морю, то есть привычны к нему самым естественным образом. Потому что селились и жили они по берегам рек, озер и морей. И постоянно совершали по ним плавания и морские походы, которые были для них необходимым источником жизни. Водный путь был главным средством общения и связи. Для пользования им нужны были специальные мореходные силы и средства, в том числе военный флот. Славяне являются народом морским. Они известны и как искусные судостроители, и как моряки.

Прочная морская традиция, то есть понимание нашими предками и современниками значения моря и морской силы вообще, в России складывалась с древних времен, но очень сложно.

Славянские племена исстари расселились на обширном пространстве от Урала до Эльбы и Адриатического моря. Это пространство охватывало Восточную Европу на 2/3 всей ее территории, на юге – до Архипелага и Черного моря, на севере – от Балтийского до Белого моря.

Времена сарматского нашествия (сарматы – племена, обитавшие на просторах от устья Дуная до Забайкалья) еще в III веке до н.э. вынудили консолидироваться племена восточных славян – кривичей (верховья Днепра) и вятичей (по реке Оке). Древним славянам пришлось защищать свою территорию, охранять и оборонять ее. Славянские племена выдержали упорную борьбу с вторжениями германских (готов – IV век н.э.) и тюркоязычных племен (гуннов – V в.н.э.), других кочевых и полукочевых народов (аваров, хазар – VI–VII вв.). В VI–VIII вв. славянам пришлось отражать нападения армии Византийской империи, унаследовавшей богатый опыт военного искусства полководцев древности.

Борьба с многочисленными врагами, освоение новых территорий способствовали образованию могучих племенных союзов. Из всех славянских союзов самым могучим и самостоятельным сделалось государство в окрестностях города Новгорода (на северо-западе Европы), которое было основано славянами – ругами или русскими варягами, то есть славяно-прибалтийскими поморами (не варягами-скандинавами, голландцами, англами и не немцами). В VII–VIII вв. варяжский (по-русски) или ганзейский (по-немецки) торговый союз имел по поморью много славянских городов: Любич, Росток, Гданск (Данциг), Штеттин, Кольберг. Все они, кроме того, вели борьбу со скандинавами (будущими шведами).

Славяне уже тогда были известны как искусные судостроители и моряки. Их флот состоял из ладей (лодок), на которых они плавали не только по рекам, но и осуществляли морские походы. Ладья изготовлялась из выдолбленных стволов осины, липы или дуба, иногда на ее основу нашивались три или четыре доски высотой до 30 см каждая. Подобный челн (долбленка, однодеревка) легко преодолевал мелководье, без особого труда перетаскивался через опасные речные пороги.

Нет оснований считать, что русские славяне заимствовали искусство мореплавания и строительство судов у скандинавов. Суда скандинавов (шнеки и драккары) обладали очень высокими мореходными качествами, оснащались парусами, после 1020 года на них появилось рулевое управление, что позволяло ходить даже против ветра. Уже в Х веке скандинавы викинги пересекли Атлантический океан и поселились в Северной Америке.

Но из своих северных морей скандинавские купеческие корабли могли беспрепятственно дойти лишь до славянских городов Ладоги или Новгорода. Далее купцы-викинги вынуждены были использовать местные речные суда славян, более приспособленные для преодоления многочисленных между речных волоков, когда приходилось, подкладывая круглые бревна, перетаскивать по суше ладьи из одной реки в другую. Славянские однодеревки с нашитыми бортами легко разбирались, а в случае необходимости без всяких затруднений восстанавливали высоту борта.

В начале IX века земли вокруг реки Ладога находились во власти норманов – варягов, но вскоре местные племена их изгнали. В это время все активнее русские варяги на своих ладьях ходят теперь за пушным зверем на восток, проникают на реки Западная Двина, Нарова, Луга, Нева, Волхов, Вытегра и далее. Они заводят свои фактории на Ладожском озере и озере Ильмень, а у своих соплеменников – славян в Новгороде – образуют центральные склады восточных товаров. Более того, они на ладьях ходили в пределы будущих Вологодской, Архангельской, Пермской губерний, переправлялись волоком в Волгу и по Каме достигали Уральского хребта. По Волге они спускались до Каспийского моря, а по рекам Ловати, Дону, Западной Двине и Днепру они выходили на моря Азовское и Черное и достигали греческой Оливии, Херрониса и Константинополя. Это был расцвет русско-варяжского или славяно-ганзейского союза (XII–XIII века). Основа владычества славянских варягов была в том, что они умели строить суда и могли ими искусно управлять. Они хорошо знали речной и морской промысел и торговлю.

В 862 году в земли славян прибывает Рюрик. Рюрик (умер в 879) – согласно русским летописям – русский варяг, правитель Северо-Западной Руси, новгородский князь и родоначальник русской княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей.

Из Новгорода русские варяги продолжили свое дело поморов, спустившись по рекам на юг и дав жизнь Киеву, утвердились в Суроже и Тмутаракани (древнерусское княжество на Таманском полуострове, возникло в конце X века), на Дунае.

В IX веке создается мощное образование восточных славян – Древнерусское государство с центром в Киеве. Оно возникло исключительно при помощи мореходной силы или мореходных средств.

Произошло так, что к IX веку главная масса восточных славян (современные русские, украинцы, белорусы) осела по великому водному пути из Балтийского моря в Черное – торговому пути «из варяг в греки». Они и создали два центра: Новгород и Киев, на северном и южном концах этого пути. Главное было – удобство торговых связей с Западной Европой для Новгорода и относительная близость к Византийской империи для Киева. Эффективное общение с Западной и Восточной Европой, великий речной путь, замыкавший эти два полюса европейской культуры, и создал первоначальное русское самоопределение.

Древнерусское государство, занимавшее территорию от берегов Балтики до Черного моря, служило важнейшим звеном в экономических связях Скандинавии, Западной и Южной Европы со странами Востока (Ширваном, Дербентом, Багдадским халифатом) и Византийской империей. Мощные речные артерии – Нева, Волхов, Днепр и Волга – являлись наиболее оживленными торговыми коммуникациями как для Руси, так и для стран Европы. В Х веке морским и водным путем на русскую землю из Византии пришло христианство, ставшее доминирующей религией в России.

Стремясь определить свою государственность и ограничить зависимость от Византии, Древне русское государство развивало свою военную силу, и уже в первое столетие существования Киева оно имело собственный достаточно сильный флот. Это позволило Руси нанести в 965 году успешный удар по Хазарии (хазары в Х веке контролировали почти всю волжскую речную дорогу) и открыть для русскихкупцов волжский путь на Каспий. Древняя Русь с помощью флота обрушилась даже на Византию. Раз- горелась война с мощной империей (968–971). Де- вять раз русский флот ходил на Константинополь и добился того, что греки стали называть Черное море – Русским, и Византия окончательно отказа- лась от нарушения торгово-экономических догово- ров с Русью. Русский ладейный флот смело и успеш- но противостоял византийцам, имевшим в то время уже сильный галерный флот.

Славяне умело организовывали взаимодей- ствие между флотом и сухопутными силами. В ряде случаев, умело начав сражение на суше, они сковывали основные силы противника и одновре- менно на ладьях высаживали часть войск в его тылу,

«действуя согласно… с помощью бесчисленного ко- личества вырезанного из одного ствола (однодере- вок) кораблей».

Кроме Черного моря русские с помощью свое- го флота активно пытались осваивать и Хвалынское (Каспийское) море и его побережье. Они на ладьях шли по рекам Днепр и Дон, затем перетаскивали их по сухому пути на реку Волга и спускались потом в Каспийское море. По свидетельству персидских историков, около 880 года русские приходили к их городу Абескуну, но были там истреблены. В 910 году на 16 судах они снова пришли к этому городу. А в 914 году несколько тысяч русских на 500 судах вышли с Волги и основали свой порт на одном из островов Каспийского моря, недалеко от Баку, от куда они делали набеги на западный и южный берега Каспийского моря. В 944 году было еще одно значительное нападение русских на побережье Каспийского моря. Около 1175 года они вновь опустошили некоторые места на южном и западном берегах. Но их флот (72 судна) был разбит персами.

О плаваниях древних руссов можно найти описание в сочинениях византийского императора Константина (Багрянородного), царствовавшего в Х веке. Военный флот в то время действовал на тех же купеческих кораблях. Отличие флота, идущего в военный набег, от купеческого каравана было только в том, что вместо товаров и невольников на кораблях были воины и их оружие. Суда того времени были достаточно велики и могли выходить в море со значительным числом людей. И одновременно так легки, что переносились на реках на значительные расстояния.

Прикаспийский регион с выделенной областью, ставшей целью набегов руссов

(Взято из личного архива Э.М.Чухраева)

К сожалению, документальных источников о действиях флота Древней Руси очень мало. Но тем не менее совершенно достоверно известно, что у древних русских был свой морской флот.

Все это и позволило известному английскому военно-морскому историку Джейну Фреду Томасу (1865–1916 гг., создатель ежегодного справочника по корабельному составу военно-морских флотов стран мира, ныне известного среди моряков и судостроителей как «Справочник Джейна») в своей работе «Российский императорский флот, его прошлое, настоящее и будущее» справедливо заметить: «Русский флот, начало которого хотя обыкновенно относят к сравнительно позднему учреждению, основанному Петром Великим, имеет в действительности большие права на древность, чем флот британский. За столетие до того, как Альфред построил британские корабли, русские суда сражались в отчаянных морских боях и тысячу лет тому назад первейшими моряками того времени были они – русские».

Иначе обстояло дело с флотом в Новгороде. Новгородцы имели свой большой, но только речной флот. Перевозка русских товаров в Новгород осуществлялась большей частью по рекам. А морского флота, тем более военного, в Новгороде не было. Хотя все материальные условия для этого были: высокое интеллектуальное развитие, большая внешняя торговля, привычность к воде, владение морским берегом, денежная стадия хозяйства, транспортный характер торговли. Казалось бы, все это должно было наталкивать Новгород хотя бы на создание собственного коммерческого флота. Но он нанимал чужие морские корабли под свои товары. Почему?

Видимо потому, что у новгородцев отсутствовало осознание необходимости флота как важной государственной задачи, то есть отсутствовало самосознание у правящей элиты и тем более у горожан, что было следствием узости и эгоизма новгородской культуры. Они не осознали морскую идею. А может быть, ее у них даже не было. И еще: Великий Новгород ведь не был собственно приморской страной. Участие новгородцев в морской торговле заключалось лишь в том, что они помещали свои товары на немецкие корабли и иногда сопровождали их за море. Как бы там ни было, своего морского флота у новгородцев не было, несмотря на то что им до самого падения Новгорода принадлежали на Балтике берега Финского залива от рек Наровы до Невы.

Необходимость удобного доступа с моря в Новгород создала в нем целые организации для проводки кораблей через волховские пороги, для перегрузки товаров с морского иностранного флота на Новгородский каботажный (артели лоцманов и лодочников).

Великий Новгород на побережье Финского залива и на реке Нева имел даже усиленную сторожевую службу – «морскую стражу». Правда, ее несли не сами новгородцы, а воины из союзного племени ижора. Именно ижоряне в июле 1240 года первыми известили Новгород о появлении в водах Финского залива пятитысячного войска шведов на 100 судах (шнеках). Это позволило великому князю Новгородскому и Владимирскому Александру Ярославовичу (Невскому) собрать русское войско (пешую рать) и на речных судах доставить его по Неве к месту битвы, в ходе которой шведы вынуждены были покинуть Неву. Шведский план состоял в том, чтобы создать форпост на реке Ладога для оккупации новгородских земель. Этот план потерпел крах. Древний водный путь по Неве остался под контролем Новгорода, который с ранних пор стал посредником между Европой и будущей Россией – ее купцом. Он принял веру Византийскую от Киева. Но был всегда вольным городом.

Продвигаясь на северо-восток, новгородцы подчинили себе финские племена севера и, дойдя до Урала и берегов Белого моря, основали по берегам рек поселки – центры для сбора дани, мехов, меновой торговли. Вся дань и все товары из них стекались в Новгород, а из него за море. Внешняя торговля здесь развивалась активно. В 1195 году она была засвидетельствована рядом договоров, в том числе и с ганзейскими городами. В начале XIII века Новгород распространил свою торговлю с возникшими на берегах Балтийского моря городами: Нарва, Ревель, Данциг, Любек, Або, Стокгольм, Выборг. Города по южному берегу Финского залива, в землях Чуди и Ливии (это Дерпт-Юрьев, Ревель – Колывань, по-эстонски означает «Черный Иван», Рига-Волынь, Нарва-Ругодив), были основаны славянами и входили сначала все в состав Новгородского княжества. Но в конце XII века они отошли к немцам.

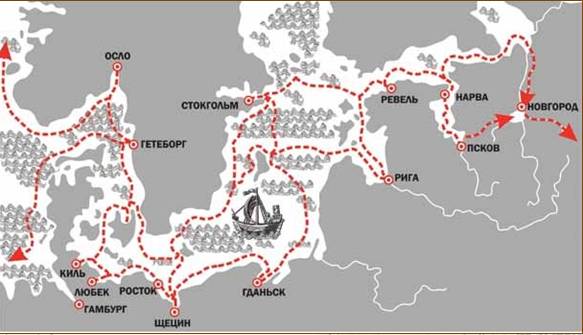

Основные торговые пути Ганзейского союза

(Взято из личного архива Э.М.Чухраева)

В XII веке Ганза – этот торговый союз поморских городов на Балтийском море, в котором Новгород владел ключом главных торговых путей, идущих с востока на юг, – получила на европейских рынках особенно важное значение и признала новгородскую контору источником, из которого произошли все прочие конторы союза. В XII веке Ганза получила всемирную известность.

Но новгородцы вынуждены были защищать свои земли от грозных северных соседей. Однако делали это далеко не всегда удачно. В том числе и по той причине, что у них не было своего морского флота. Так, во время Емьской войны (со шведами) новгородцы на речных судах (учанах) вместе с эстонцами и корелами, то есть подчиненными им финскими племенами, два раза (в 1187 и в 1191 годах) совершали морские набеги на Емь, главным образом против баз шведского флота и опорных пунктов противника. Причем речной флот играл роль транспортного каравана для военного ополчения. Первый раз, совершив трудный переход морем, флот новгородцев достиг шведского города Сигтуна (район нижнего Стокгольма), высадил десант и штурмом овладел им. Разрушив город и захватив богатые военные трофеи, новгородцы благополучно вернулись в Новгород. Второй поход новгородцы предприняли в союзе с корелами против шведских владений в Финляндии. Главным объектом нападения был избран город Або (ныне – Турку), который также был разрушен.

Решительные действия новгородцев вынудили шведов в 1201 году заключить мир с Новгородом, по которому Емь, занимавшая всю Финляндию (а именно: южную часть ее, прилегающую к Финскому заливу, всю западную, прилегающую к Ботническому заливу, Каянию или Сумь – землю финских лопарей и Корелию – вокруг Ладожского озера), осталась за Новгородом.

Но мир был недолгим. В 1240 году шведы нарушили его и вместе с немецкими рыцарями начали новое наступление против Новгорода. Несмотря на то что новгородцы нанесли сокрушительное поражение немецко-шведским захватчикам на берегу Невы, позже под натиском шведов они оставили в XIV веке побережье Финского залива, завоеванное ими в XII веке, и отступили на Ладожское озеро. Единственным морем, на котором новгородцы продолжали свободное плавание, стало Белое море и Северный Ледовитый океан.

Относительно спокойно новгородцы отдали шведам северный берег Финского залива и допустили немцев пробиться на его южный берег, в результате чего от Рюриковской державы отошли Чудь и Ливь. Дело в том, что Новгород во многом зависел от Запада. По своей природе, по рождению, он не был западным государством. Но его культура и хозяйство во многом были заимствованы от Запада. Новгород действовал во многом в интересах Ганзы, у него была задача – извлекать для Запада природные богатства Востока, главным образом Руси. Потому новгородское правление было лишено некоторых важных прав самостоятельно защищать себя, иметь свою полицию и др. Зависимость Новгорода от Запада отразилась и в отсутствии в нем крепкой государственной идеи, направленной к удержанию своих морских берегов.

А это, в свою очередь, помогало шведам проводить завоевательную политику на новгородской земле. После того как Новгород отдал шведам свой берег Финского залива, они отстроили Або и построили под носом у Новгорода Выборг в Новгородской Еми. Опираясь на Выборг и владея военным флотом, шведы построили Ландскрону (Венец) у истоков Невы, на пути Новгорода в море. Вот только тут новгородцы попытались сопротивляться шведам. В начале XIV века они совершили два набега на берега Финляндии. В первый раз разграбили

Свеаборг, а во второй – дошли до Або. Дважды разрушили Ландскрону и при выходе Невы из Ладожского озера, на острове Орехов, основали там свою крепость Орешек.

Но уже в 1323 году по мирному договору новгородцы окончательно потеряли Емь, установив границу со Швецией по реке Сестре (вблизи нынешнего Санкт-Петербурга). Через 25 лет шведы снова нарушили мир и, войдя флотом в Неву, взяли крепость Орешек. Только через 60 лет (в 1411 году) Новгород вернул его себе. Но в этот период шведы построили в устье Невы еще и крепость Ниеншанц, на месте новгородского села Канцы, чем было уничтожено значение Орешка. Упорная борьба за Неву велась новгородцами до потери самостоятельности Великого Новгорода, а после этого продолжалась уже усилиями России.