Полная версия:

Шляпы

Учитывая характер их призвания, священнослужителям рекомендовалось избегать модных фасонов – ведь шляпы, без сомнения, можно считать украшением. Если священнослужитель должен демонстрировать свою роль посредством своего головного убора, наилучшим выбором для него была бы черная шляпа без декора, которая говорила бы о его порядочности и даже святости. Не все клирики сходились в этом мнении. Фредерик Харви, граф Бристольский и епископ Дерри, очень любил шляпы. Еще ему очень нравилось путешествовать, но не нравилась ирландская погода. Этот вечно отсутствовавший на рабочем месте церковник своей манерой одеваться наделал много шума за границей. В 1780‐х годах в Риме его красные плюшевые бриджи и огромную соломенную шляпу приняли за традиционное ирландское церковное облачение. Десять лет спустя его стиль стал еще эксцентричнее: его видели в белой шляпе с фиолетовой окантовкой. Все там же, в Италии, в 1805 году он щеголял в «ночном колпаке из фиолетового бархата с золотой кистью и чем-то вроде митры впереди»[73] – как видно, епископ не вполне еще позабыл о своей профессии.

Слабость епископа к причудливым головным уборам – это одно, манкирование службой – совсем иное. К 1830‐м годам отсутствие дисциплины в англиканской церкви достигло скандальных масштабов. Храмы ветшали и рушились, а церковные должности доставались представителям местной знати, которые после получения высокого сана продолжали вести образ жизни, свойственный сословию, из которого они происходили. Самовольные отлучки были обычным делом, и работу с прихожанами приходилось выполнять викариям, которые, существуя на годовое пособие в 81 фунт (сведения на 1830 год, в наше время эта сумма равнялась бы 10 000 фунтов), были беднее большинства своих прихожан. Реформа – политическая или церковная – была насущным вопросом в культурном климате XIX века, и писатели того времени отразили его в своих произведениях. Как должен был одеваться бедный священник?

Джордж Элиот в «Сценах из жизни духовенства», действие которых происходит в 1830‐х годах, задается вопросом, как викарий Амос Бартон, женатый и с шестью детьми, может преподнести себя так, «чтобы не подрывать устои государственной Церкви… в шляпе, которая не демонстрирует никаких признаков… сохранения формы соответственно обстоятельствам»[74]. Попытки его жены поддерживать семью в достойном виде и выполнять свой христианский долг в итоге сводят ее в могилу. Подобно усердному священнику из церковного отчета 1830‐х годов, Амоса «чаще всего можно видеть в помятой шляпе „билликок“ спешащим с одного на другой конец деревни»[75]. «Билликок», который также носили ремесленники и который часто путают с котелком, был твердым, круглым головным убором из шерстяного фетра, более жестким и меньшего размера, чем шляпа «лопата».

Элиот помещает свою историю во времена первой избирательной реформы в Великобритании. Сходным образом, действие романа «Шерли» Шарлотты Бронте разворачивается во время луддитских восстаний 1811 года. Образцово-показательный пастор Бронте, мистер Хелстоун, является опекуном героини романа, Каролины, и шляпа – лейтмотив этого героя. Когда он вне дома «в полном облачении выступал с важностью, приличествующей его высокому сану»[76], она представляет его преданность приходской работе. Но, оказавшись дома, он становится суровым и молчаливым, по словам Каролины, он оставляет всю доброту в своей шляпе, снимая ее на входе в дом. Находясь в приходском флигеле с Робертом Муром, мужчиной, которого она любит, Каролина заставляет его уйти, когда видит, что «тень широкополой шляпы упала на залитую лунным светом могилу»[77]. Однако шляпа выступает как добрый знак в сцене ежегодного школьного праздника, когда Хелстоун взмахивает ей, чтобы подать сигнал о наступлении времени игр и чаепития с угощением.

Энтони Троллоп, написавший цикл романов «Барсетширские хроники» в период, когда англиканской церкви угрожали раскольничество и билль об эмансипации католиков, имел двойственное мнение о реформе. Духовенство в романе «Смотритель» (1855) предстает как «воплощение святого Павла… а [их] широкополые шляпы словно окружены нимбом нравственных добродетелей». Однако когда архидьякон Грантли готовится ко сну, «меняя широкополую шляпу на ночной колпак с кисточкой», он кажется менее величественным. Широкополая шляпа Грантли, как и шляпа Хелстоуна, является репрезентацией самого героя, но без присущей Хелстоуну верности своему призванию: «Его шляпа, большая и новая, с широкими загнутыми полями, каждым дюймом свидетельствовала о принадлежности к духовному званию». Сменяя одну за другой свои блестящие шляпы, Грантли воплощает материализм церкви и враждебность любым переменам. Он убежден, что поборники реформы «закрыли бы все соборы и объявили бы широкополые шляпы и батистовые рукава вне закона»[78].

Ироническое отношение Троллопа к церкви обнаруживается в контрасте между человеком, любящим материальные блага, и его духовным призванием. Шляпы доктора Грантли вызывают смех, а не гнев, и он вызывает гораздо больше сочувствия, чем, например, ужасный церковник-реформатор Обадия Слоуп из романа «Барсетширские башни». Когда раскрываются методы, которыми Слоуп пытается добиться продвижения по службе, сторонний наблюдатель отмечает: «И шляпа, конечно, уже заказана!»[79] Более пышную версию широкополой шляпы священнослужителя – какую, возможно, представлял в своих мечтах Слоуп, – описывает сестра церковника в «Фремлейском приходе», дразня брата по поводу его будущего: «Будет ли у тебя шляпа с завитушками по сторонам и широкими лентами?» И если такой шляпы не будет, она заявляет: «Я никогда не поверю, что сан твой так высок»[80].

Англиканская широкополая шляпа в действительности очень мало отличалась от светских черных фетровых шляп: у нее были чуть более широкие поля, выступающие в передней части, и более низкая тулья, но, при всем уважении к епископу Деррийскому и доктору Грантли, чтобы придавать ауру святости, шляпы авторитетных священнослужителей должны быть немного потрепанными. Викарию из романа Барбары Пим «Замечательные женщины», по мнению героини, следует носить новую панаму, «пока ленточка не порыжеет от старости, а солома не станет серовато-желтой»[81]. Соломенная шляпа была подходящим летним головным убором для служителя церкви, но викарий из романа Пим, Джулиан, по-видимому, был приверженцем «высокой церкви»: рядом с панамой на вешалке висела биретта. Англокатолик Перси Дирмер, однако, с большей осторожностью относился к провокационной природе головных уборов и выступал против биретты в своем «Практическом руководстве пастора» 1899 года, рекомендуя вместо этого квадратную шапочку; биретта, по его мнению, могла оскорбить «огромное количество прекрасных людей, что усложнило бы возрождение Церкви»[82]. Один из прихожан Джулиана действительно оскорбился «старой черной шапке… мы не успеем оглянуться, как будем папе пятки целовать!»[83]

У англиканского духовенства конца XIX – начала XX века не было другого отличительного головного убора, кроме шляпы с широкими загнутыми полями, приобретение которой, по крайней мере в выдуманном Троллопом Барчестере, означало продвижение по карьерной лестнице. У архиепископа кентерберийского такая шляпа с завитушками была еще в 1968 году. В городе церковники могли носить цилиндры, обычные фетровые шляпы подходили и для города, и для деревни. В середине XX века, когда шляпы постепенно перестали носить, священнослужители, чтобы не привлекать внимания, последовали общему примеру. Теперь, пожалуй, можно встретить викариев и в бейсболках, хотя, наверное, они не станут носить их козырьком назад. В католической Европе тем не менее священники продолжали носить фетровые шляпы с низкой тульей до самого конца XX века.

Еврейские головные уборы и чепчики Армии спасения

Рынок высококачественных фетровых шляп рухнул около 1960 года. И все же для одной конфессии они продолжают существовать: ортодоксальные догмы иудаизма предписывают, чтобы мужчины покрывали голову, особенно в синагоге, что является прямой противоположностью христианской практике. Тем не менее Иоанн Златоуст в комментарии к правилам апостола Павла в отношении головных уборов в церкви писал, что в ранние годы христианства мужчины покрывали голову во время молитвы «по греческому обычаю»[84]. Это говорит о том, что первоначально христианские ритуалы не слишком отличались от еврейских. Какие именно шляпы древние греки надевали для молитвы – это другой вопрос, ведь в целом шляпы они носили только в путешествиях. Некоторые фасоны шляп, которые носят еврейские миряне и священнослужители, даже теперь напоминают старинные квакерские шляпы. Другой вариант – подобная федоре шляпа с продольной вмятиной на тулье. Еврейские мужчины также носят ермолку, или кипу, часто даже под шляпой. Фетровые шляпы возвращают нас в Стокпорт, где изготавливалось так много шляп и где, в действительности, рабочие текстильных производств часто были еврейского происхождения. Гарри Бернштейн в своих мемуарах о Стокпорте времен Первой мировой войны описывает «невидимую стену», которая разделяла христиан и евреев по разные стороны улицы. Вспоминая телеграммы, которые сообщали об очередных военных потерях, он описывает, как соседка-еврейка выбежала на улицу, завывая от горя, «за ней побежал муж, и шляпа-котелок слетела с его головы, открыв взглядам маленькую черную ермолку». Много лет спустя мемуарист встречает старого мистера Харриса по-прежнему «в котелке поверх ермолки». Возможно, то, что он надел архетипический британский котелок на неизменную еврейскую ермолку, было попыткой сломить «невидимую стену».

На некоем воображаемом перекрестке между модой, церковью и армией расположен чепчик, который носили женщины из Армии спасения. В XIX веке такие профессии, как почтальон, полицейский и медицинская сестра, получили униформу и отличавшие их головные уборы. У мужчин из Армии спасения были напоминавшие солдатские фуражки с козырьком, в то время как женские чепцы из черной соломки казались не по-военному затейливыми: их огромные банты еще дышали старомодной женственностью. К 1890‐м годам в общем обиходе шляпы возобладали над чепцами, но когда модный аксессуар перестает пользоваться спросом, иногда он обретает вторую жизнь в виде униформы, как и произошло в данном случае с чепцом. Его связь с добрыми делами и тот факт, что медсестры приняли его как форменный головной убор, выросли из его ассоциации с женской скромностью, поскольку чепец, в отличие от шляпы, заслонял лицо и покрывал волосы. Чепец Армии спасения придавал своей обладательнице ауру нравственности и своим вызывающе старомодным видом воплощал убеждения, побуждавшие женщин отправляться помогать беднякам в самые неблагополучные уголки города, и защищал их так же надежно, как и любой шлем.

Шляпы для битв

Головные уборы монарших особ и представителей духовенства передают часть той ауры, что окружала такие фигуры. Военные, как можно было бы подумать, прикрывают голову из более практических соображений, ведь голова – это самая уязвимая и вместе с тем наиболее видимая часть тела бойца, поэтому головной убор должен одновременно защищать своего обладателя и внушать страх противнику. Существует тесная связь между церемониальными головными уборами монархов и военных: перья – реальные или воображаемые, – покачивающиеся над головой монарха, являются пережитком древних времен, когда в одежду королей-воителей включали элементы животного мира, чтобы устрашить врага. Герцог Курляндии, прибалтийский союзник английского короля XVII столетия, привел за собой полк скандинавских воинов в шлемах из шкур убитых ими медведей. В том или ином виде этот нелепый и неудобный головной убор дошел до наших дней в качестве парадной формы дворцовой стражи и гренадеров во многих странах Европы. Однако в свое время эти грозные медвежьи шкуры наверняка выглядели внушительно.

Военные головные уборы, как и шляпы церковников, символизировали власть и служение. В феврале 2015 года, когда Джошуа Лики был удостоен Креста Виктории, высшей военной награды Великобритании, за храбрость перед лицом врага в ходе боевых действий в Афганистане, он сказал: «Единственное, чего я действительно боялся, – это уронить достоинство вот этой штуки», – и показал на кокарду своего берета Парашютного полка[85]. Преданность своим и честь были ключевыми символическими значениями, необходимыми для успеха вооруженных сил, и все армии используют головные уборы как знаки отличия полков, воинских званий, как часть парадной, повседневной и боевой униформы. Большая часть военной униформы европейских стран сформировалась в XVIII веке, когда возникла необходимость отличать национальную армию на поле сражения от дружин феодалов и мародерствующих банд. Пруссия была первым государством, установившим национальную военную униформу, и Ганноверы в Великобритании последовали этому примеру. Георг III и Георг IV были помешаны на военной форме и часто принимали участие в ее разработке.

Ил. 11. Дворцовая кавалерия. 2014

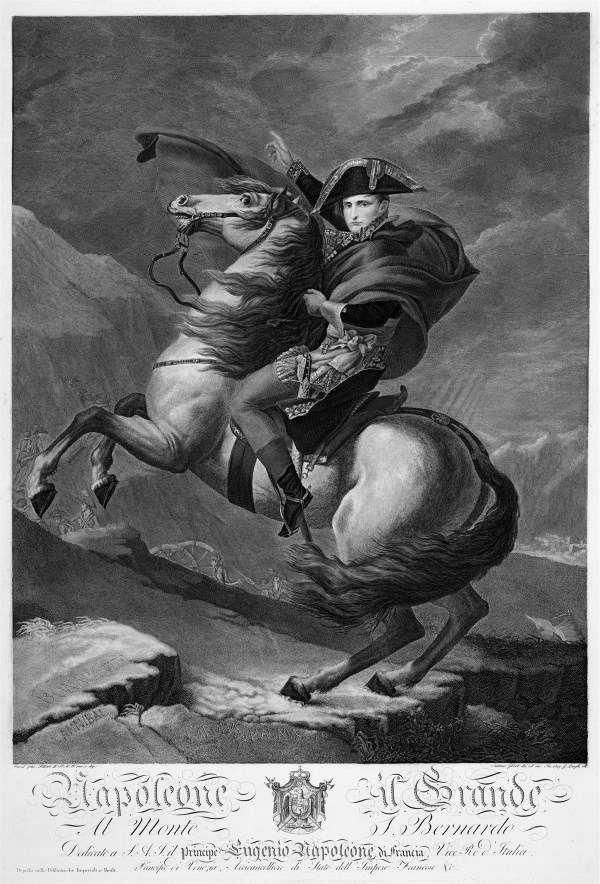

Ил. 12. Двууголка. Гравюра. По мотивам картины «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Жака Луи Давида работы Джузеппе Лонги с гравюры Антонио Гиберти. 1809. Рейксмюсеум, Амстердам

Изменения в фасонах военных головных уборов часто могут быть связаны с введением нового вооружения. Например, широкие поля мешали стрельбе из мушкета, поэтому на смену широкополым шляпам пришли фуражки. Металлические шлемы тем не менее мало изменились со времен англо-саксов до наших дней. Головные уборы для настоящих боевых действий должны быть функциональными: исторически они должны защищать, а позднее также маскировать. Для повседневного ношения в армии используются фуражки, мягкие шляпы и береты, и только в парадных, церемониальных головных уборах символически проявляется вся военная мощь (ил. 11). Как пишет историк моды Колин Макдауэлл, в последнем случае «практичность уступает место театральности, а современность – атавизму. Допускается значительная вычурность»[86]. Вычурный во всех отношениях, Георг IV одевал полки в костюмы, которые уже тогда смотрелись архаично. Он вновь ввел в употребление нагрудные доспехи, мечи и медвежьи шкуры, которые в начале XIX века уже никак не могли пригодиться в бою, но были частью современной моды на все «готическое».

Отказ от идеалов эпохи Просвещения – рациональности и порядка, – нашел наиболее радикальное выражение среди приверженцев крайних взглядов в ходе Великой французской революции, события, изменившего не только европейское общество, его политику и костюм, но и головные уборы. Типичная европейская армейская шляпа конца XVIII века – это треуголка, которую носили по-разному и под разными углами в попытке придать военным подразделениям индивидуальность. После Французской революции стремление избегать всего, что могло напоминать о Старом порядке, привело к созданию двууголки, шляпы с двумя отворотами, связанной с именами Наполеона Бонапарта и его заклятого врага, герцога Веллингтона. Наполеон носил свою шляпу поперек головы, боковой стороной вперед, а Веллингтон – в продольном направлении. Наполеон скромно украсил свою двууголку революционной кокардой (ил. 12), в то время как шляпа Веллингтона почти полностью скрывалась под пышным каскадом колыхающихся перьев (ил. 13). В том, что касается демонстрации силы, Веллингтон одержал краткосрочную победу за счет перевеса декора, но строгая форма наполеоновской шляпы оставила более долгосрочный след в истории. Одна из его двууголок (у него их было несколько) венчает его могилу во дворце Инвалидов, другая стала самой дорогой шляпой в мире, когда в 2014 году ее продали с аукциона за 1,9 миллиона евро. Союзники Наполеона, датчане, до сих пор пекут торты под названием «Шляпа Наполеона», а герцога Веллингтона, с другой стороны, помнят за его сапоги[87].

Ил. 13. Двууголка Веллингтона. 1800

Сдержанный, хотя и не лишенный пафоса стиль, сформировавшийся в эпоху Наполеона, – будь то в дизайне мебели, в архитектуре или костюме – восходит к эстетике Римской империи, и в своем способе демонстрации власти он был настолько далек от королевской парчи, париков и треуголок, насколько это возможно. На коронационном портрете Наполеона кисти Энгра голова императора, увенчанная победоносным лавровым венком, представлена на фоне задника, где спинка трона образует подобие золотого нимба. В этом изображении сливаются воедино ценности Рима эпохи Октавиана Августа и средневековая христианская традиция, образуя удивительный образ, почти икону. В качестве легитимизации власти портрет почти сработал. Разграбление стран, присоединенных Наполеоном к империи, повлияло на все аспекты визуальной культуры того времени: войска вводили в употребление причудливые головные уборы, привезенные солдатами из Восточной Европы и с Ближнего Востока. Появлялось все больше медвежьих шкур, фуражки с квадратной верхушкой и кистями из Польши и киверы из Венгрии – их восприняли несколько национальных армий, добавив остроконечное навершие или поменяв форму тульи по своему вкусу.

Мир после окончания наполеоновских войн принес в британскую армию еще более экзотические головные уборы. Странные шлемы, которые до сих пор носят Королевские конные гвардейцы, восходят к 1832 году. Изначально они были украшены высокими меховыми гребнями, настолько тяжелыми, что их пришлось заменить конским волосом. Некоторые элементы военных головных уборов даже перешли в мир моды: ток королевы Марии с пучком перьев напоминает кивер. Заимствования в обратном направлении редки, но все же есть исключения. Круглая шляпка «таблетка» без полей была модным дамским головным убором в Европе 1860‐х годов. Ее лаконичная форма и возможность носить под лихим углом привлекли внимание мужчин. Военные переняли ее в качестве элемента одежды для ношения вне службы, и в некоторых подразделениях она сохранилась вплоть до Первой мировой войны, и даже продолжила жизнь в середине XX века в качестве головного убора «Бригады мальчиков»[88], разносчиков телеграмм в Великобритании и гостиничных посыльных в Америке. В 1960‐х годах Жаклин Кеннеди, символ элегантности XX века, вновь ввела ее в моду.

Военные головные уборы должны символизировать законную власть: архаичная, порой даже абсурдная пышность церемониальных головных уборов с плюмажами, мехами и сияющим металлом, призвана впечатлять и устрашать. Слабые отголоски власти треуголки с перьями сохранились в народной памяти, и она все еще бытует среди членов «ливрейных компаний»[89], членов муниципалитета (олдерменов), мэров и королевских кучеров. Вирджиния Вулф высмеивала эти шляпы «то лодочкой или треуголкой… конусы из черного меха… или латуни и в форме ведерка; то увенчанные то красным плюмажем, то синим конским волосом»[90]. Еще в 1970‐х годах секретарь помощника судьи в Дарлингтоне должен был носить шляпу при выполнении своих обязанностей; хотя не ясно, мог ли секретарь сам выбрать ее фасон. На похоронах Маргарет Тэтчер в 2013 году мэр Лондона предстал в великолепной черной треуголке (ил. 14). Когда власть увядает, расцветают перья.

Ил. 14. Мэр Лондона и королева Елизавета II на похоронах Маргарет Тэтчер. 2013

Шляпы вольнодумцев

Мы рассмотрели шляпы, связанные с рангом, властью и ролью в истеблишменте. Головные уборы часто имеют политические коннотации, они такая же часть церемониальных шествий и парадов, как и танки. Однако бунтари и революционеры также нуждались в правильных головных уборах, чтобы сообщить о своей роли. Наиболее знаменитой революционной шляпой является красный колпак Свободы, который в 1830 году запечатлел Эжен Делакруа на картине «Свобода, ведущая народ» (ил. 15). Свобода, совмещающая черты классического образа Ники или Виктории и современной парижанки – Марианны, предстает в эмблематичном фригийском колпаке, который в античные времена даровали отпущенным на волю рабам. Колпак Свободы красный, что служит напоминанием о крови, пролитой во имя Революции. Для французов этот символ не утратил ни толики своей власти. Разъяренные бретонцы в красных колпаках двинулись на Париж в 2013 году в знак протеста против дорожных налогов. Отсылая к разрушительному бретонскому восстанию XVII века, эти головные уборы показывали, что демонстранты настроены решительно. Правительство, не на шутку встревоженное, не стало вводить налог.

В романтизированном образе, созданном Делакруа, присутствует только один красный колпак: вожди революционеров оставили этот плебейский головной убор санкюлотам. Другая ключевая фигура на картине – это элегантный молодой человек во фраке и цилиндре. Его костюм представляет своего рода анахронизм, поскольку в 1789 году цилиндры еще не появились на парижской авансцене моды[91], но для зрителя 1830 года этот фасон шляпы – весьма неподходящий для битвы – означал молодость и современность. Отличающиеся разными головными уборами, повстанцы репрезентируют городских жителей: наряду с цилиндром мы можем видеть дешевый котелок, двууголку военного, потрепанную фетровую шляпу на мальчике, вооруженном пистолетами, и широкий мягкий берет на разъяренном рабочем. Кокарды на шляпах перекликаются с триколором, который держит Свобода, возвышающаяся над телом убитого гвардейца короля, тем самым превращая его в своеобразный пьедестал. Красивое юное лицо павшего и его блестящий кивер на первом плане звучат трагическим диссонансом.

Ил. 15. Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830

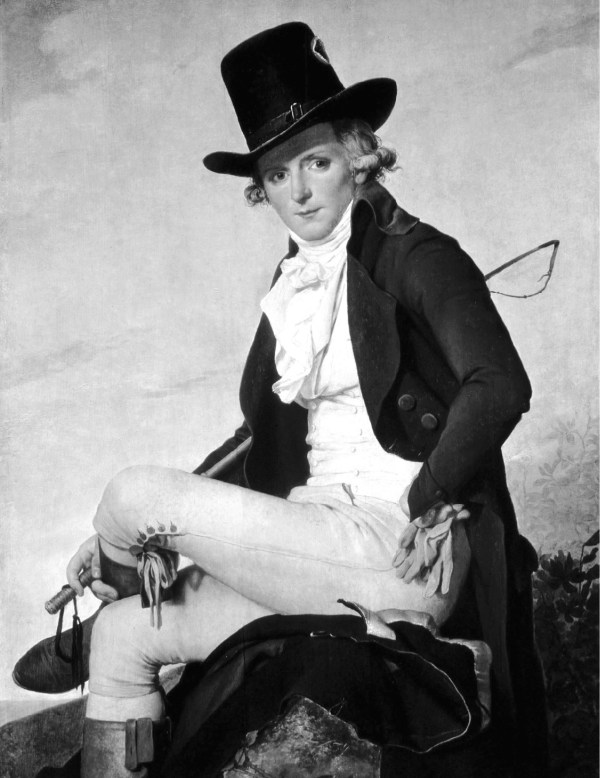

Дореволюционные законы, регулировавшие потребление предметов роскоши, налагали ограничения относительно головных уборов на два из трех сословий: треуголки с перьями для аристократов и черные токи без полей для буржуа. Естественно, после 1789 года оба этих фасона остались в прошлом, но, с другой стороны, по словам Макдауэлла, «как только Революция заканчивается, вы не можете продолжать вести заседания правительства во фригийском колпаке»[92]. Генералы армии носили двууголки с трехцветными плюмажами, в то время как политики из среднего класса предпочитали более изящные головные уборы, в частности английскую «шляпу помещика» – шляпу из темного бобрового фетра с высокой тульей, которая обрела вторую жизнь в качестве загородной одежды. Робеспьер носил круглую шляпу фасона «сахарная голова», Дантон предпочитал шляпу с плоской тульей. Жак Луи Давид, ярый приверженец революции, в 1795 году выполнил портрет господина Серизиа (ил. 16) в высокой касторовой шляпе, дополняющей его превосходный костюм, тоже в английском вкусе. Сбоку на шляпе едва видна крошечная трехцветная кокарда, без которой он буквально бы рисковал лишиться головы.

Ил. 16. Жак Луи Давид. Портрет господина Серизиа. 1795

Двууголка и цилиндр стали эмблемами установившейся военной и политической власти. Какую же шляпу надеть вольнодумцу? Два мятежника на картине Делакруа предстают в мягких шляпах из более дешевого шерстяного фетра, сдвинутых на бок. Высокие жесткие шляпы, как правило, отражают консервативные политические и общественные взгляды владельца. Например, преобладавшие в XIX веке фасоны мужских шляп, цилиндр и котелок, были характерными головными уборами политического и финансового истеблишмента. Мягкая шляпа, особенно надвинутая на один глаз, в лучшем случае могла принадлежать представителю богемы, в худшем – шпиону или анархисту. Репутация такой шляпы уже была не слишком чиста в 1745 году: в «Клариссе» Сэмюэля Ричардсона коварный обольститель Ловелас во время маскарада срывает с себя широкополую мягкую шляпу и предстает перед ней, словно мильтонский Сатана, в своем истинном обличье. Благодаря широким полям и податливой форме этот фасон стал узнаваемым как средство изменить или скрыть внешность: как на театральной сцене, так и в художественной литературе. Элинор, героиня романа Фанни Берни «Скиталица» (1814), скрывает свою личность, переодевшись в мужское платье, и носит «небольшую мягкую шляпу, но с широкими полями… которые скрывали ее глаза»[93]. Ее шляпу посчитали такой неприличной, что девушку выдворили из концертной залы.

В середине XIX века мягкая широкополая шляпа превратилась в «шляпу Кошута» после того, как венгерский революционер Лайош Кошут произвел сенсацию: как с помощью шляпы, так и благодаря своей политике. Когда в такой шляпе появился Гарибальди, за ней окончательно закрепилась репутация головного убора опасных идеалистов. Барышни из англо-ирландской семьи по пути в Дублинский замок в романе Джорджа Мура «Кисейная драма» (1886) взволнованно разглядывают уличную толпу из окна экипажа и восклицают: «Какими злыми выглядят те мужчины в больших шляпах. ‹…› Уверена, они бы точно ограбили нас, если б посмели»[94]. Мягкая широкополая шляпа и правда была очень распространена среди фениев – активистов ирландского республиканского движения, и тревоги ирландских англичан оказались оправданными: грабеж был самой незначительной из подстерегавших их опасностей.