Полная версия:

Шляпы

Помещение для работы модисток и магазин, которые описываются в романе Фанни Берни «Скиталица» (1814), где рабским трудом зарабатывает себе на жизнь жалкие гроши героиня Элинор, напоминают «вихрь спешащих, суетящихся, болтающих без умолку и перебивающих друг друга людей… фасоны, которые требовали самых больших вложений труда, изобретательности и участия наибольшего числа рабочих рук, оплачивались в последнюю очередь». Покупательницы расхаживают в «неоплаченных перьях», но Элинор не слишком симпатизирует модисткам, чьи «представления о честности были столь же слабыми, как у их клиентов… старые фасоны выдавались за новые, дешевые – за дорогие»[33]. Берни описала зависть, окружавшую отношения старшинства и подчинения в мастерской, и Венди Эдмондс вспоминает аналогичные иерархии: младшие работницы могут получить повышение до помощницы модистки или швеи-мотористки, а если повезет, до бригадирши или главной модистки. Но работница может оставаться на одной и той же низкооплачиваемой работе на протяжении сорока лет. Главным модисткам доставались лучшие, самые сложные заказы на шляпы, но продвижение по карьерной лестнице давалось нелегко: как правило, чтобы самой придумать фасон шляпы, модистке нужно было быть владелицей собственной мастерской. Ключевым шагом Лили Даше к успешной карьере в качестве модистки звезд Голливуда и нью-йоркского высшего общества стала покупка шляпного магазина. Шанель начинала свой путь в качестве модистки, и ее карьера пошла в гору, когда в 1912 году любовник купил для нее магазин.

К 1930‐м годам дизайнерские шляпки также продавались – с довольно сомнительными претензиями на эксклюзивность – в элитных универмагах Европы и Америки. Татьяна дю Плесси, модистка и модельер женской одежды русского происхождения, работавшая в 1950‐х годах на универмаг Saks в Нью-Йорке, по воспоминаниям дочери, сидела за столом «среди рулонов фетра, кип сетки, вуали и ламе… грогрена и лент… букетиков из перьев белой цапли и павлина и пышных розовых роз, и вся эта прекрасная гора венчалась огромным паровым прессом, который заставлял фетр и солому принимать окончательную форму: широкополые бретонские шляпы, канотье, шляпки-тарелочки, береты… во главе сидит мать, лепит целые скульптуры из велюра, драпирует органзу или атлас»[34]. «Этой прекрасной горе», к несчастью, было суждено стать костром тщеславия, когда в 1965 году рынок шляп обрушился и Татьяна была безжалостно уволена. Все же в двух просторных комнатах мастерской Тома Люэлина на одной из узких улочек Лутона попрежнему можно увидеть «прекрасные горы» лент, перьев и тюля, с помощью которых фетр и солома превращаются в элегантные шляпы. Мне выпала честь наблюдать работу шляпников и модисток, и я видела, как на свет появляются модные шляпы для лондонских бутиков, а также аккуратные форменные фетровые шляпы для работников голландской железной дороги.

Популярная иконография XVIII века свидетельствует о том, что мужчина в мастерскую модистки приходил не просто за покупками. За ремеслом модисток закрепились сексуальные коннотации. Однако недавнее исследование Эми Эриксон показало, что, несмотря на эту клевету – заметим, на страницах популярного профессионального руководства! – маловероятно, что «риск соблазнения… был выше среди учениц и помощниц модисток, чем в любой другой профессиональной группе». По мнению Эриксон, «в том, что касается женщин, ассоциация между торговлей и сексуальной распущенностью… имеет чрезвычайно долгую историю»[35]. В 1781 году в пьесе Ричарда Шеридана «Школа злословия» либертин Джозеф Сэрфес игриво упоминает «модисточку-француженку». Столетие спустя попытка Беатрис Френч, героини романа Джорджа Гиссинга «В юбилейный год», заработать себе на жизнь шляпным делом принимается в штыки строгой миссис Деймерель: «Мисс Френч, насколько мне известно, вы промышляете ремеслом модистки. Это объясняет ваши дурные манеры». Сетуя на упадок нации, она причитает: «У нас теперь даже знатные дамы идут в модистки!»[36] – явная отсылка к леди Дафф Гордон, очень успешной и известной в профессиональном мире как Люсиль. Даже в наше время Ширли Хекс и Венди Эдмондс припоминают намеки на их сексуальную доступность, постоянно звучавшие, пока они были подмастерьями.

Шляпы в зените

Первые десятилетия XX века в Европе были эпохой шляп. И не только для тех, кто носил их, но и для тех, кто производил и продавал их, а также для связанных с этим городов. В 1900 году Лутон мог похвастаться не менее чем пятью сотнями шляпников, в то же время в стокпортской шляпной промышленности были заняты более десяти тысяч человек, после того как туда переехала шляпная фабрика Кристис. И все же столицей шляп был Париж. Как поется в песне Коула Портера:

Mister Harris, plutocrat, wants to give my cheek a patIf the Harris pat means a Paris hat – OK!Мистер Харрис, плутократ, желает погладить меня по щечке –Если Харрис погладит меня в обмен на шляпу из Парижа – на здоровье!По мнению Рут Айскин, автора книги об импрессионизме и культуре потребления XIX века[37], картины Эдгара Дега, изображающие сцены в шляпных магазинах, являются квинтэссенцией парижской иконографии. Работы Дега были частью дискурса о массовом потреблении наряду с романом Эмиля Золя «Дамское счастье» (1883). Расширившийся в городах конца XIX века сектор розничной торговли одновременно обеспечивал женщин самодостаточной формой досуга и создавал рабочие места. Однако в обществе возникли опасения в отношении нравственного и физического благополучия как покупательниц, так и продавщиц. Работавшие, занимавшиеся торговлей и прогуливавшиеся в общественных местах без спутников-мужчин женщины вызывали беспокойство. В романе Золя, действие которого разворачивается в парижском универмаге, изображается шляпная витрина магазина как место нравственной гибели, безудержного эротического желания.

Созданные Дега образы женщин, изготавливающих, продающих и покупающих шляпы, традиционно рассматриваются, как отмечает Айскин, «в контексте парижской мифологии конца XIX века, рисующей модисток доступными женщинами»[38]. Однако среди его модисток мы не видим ни одной мужской фигуры в цилиндре, подобной тем, что буквально преследуют балерин на его картинах. Модистки, как и другие женщины низкооплачиваемого труда, вполне могли получать дополнительный доход именно таким способом, но не эта тема интересовала Дега, когда он писал свои этюды. Элегантные буржуазные дамы изображены в процессе выбора главного предмета респектабельного туалета; им помогает, как мы видим на рисунке пастелью из коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке (ил. 8), опрятно одетая девушка-продавщица. Покупательница степенно рассматривает свое отражение в украшенном цветами капоте, глядя в зеркало, которое частично заслоняет от зрителя девушку, держащую в руках две шляпы c перьями. Это не безудержное эротическое или сексуальное влечение, описанное в романе Золя, а вполне приличное желание женщины приобрести подходящую шляпку.

Ил. 8. Эдгар Дега. В мастерской модистки. Париж, 1882

Поражает то, насколько активно Дега выдвигает шляпы на передний план. Он помещает зрителя в положение клиента и показывает ремесло модистки крупным планом как тонкую, кропотливую работу – тяжелую, но приносящую удовлетворение. В начале этой главы мы встретили героиню Вирджинии Вулф, модистку Рецию, которая говорит, что шляпы значат очень много, а ее страдающий от контузии муж, Септимус, находит среди ее рабочих материалов «прибежище»: «цветные бусинки… коленкор… перья, стеклярус, нитки, ленты». Последнее, что он сделал в здравом уме, была шляпка для одной из ее заказчиц: «Он стал подбирать цвета, потому что руки-то у него были грабли, он даже сверток упаковать не умел, но зато у него был удивительный глаз. ‹…› Будет ей красивая шляпка!»[39] В Нью-Йорке начала XX века Лили Барт, героиня романа Эдит Уортон «В доме веселья», стремительно скатываясь вниз по социальной лестнице навстречу катастрофе, пытается отделать дамскую шляпку в зловонной мастерской модистки, считая, что все, что для этого нужно, – хороший вкус. Неудача Лили оканчивается увольнением, и ее жизнь рушится по вине притягательного предмета, когда-то венчавшего ее собственную голову. Шляпы изменчивы. Их не всегда, как отмечал Стивен Джонс, удается держать под контролем: они могут быть красивыми, но при этом могут и навлекать беду и терпеть поражение сами.

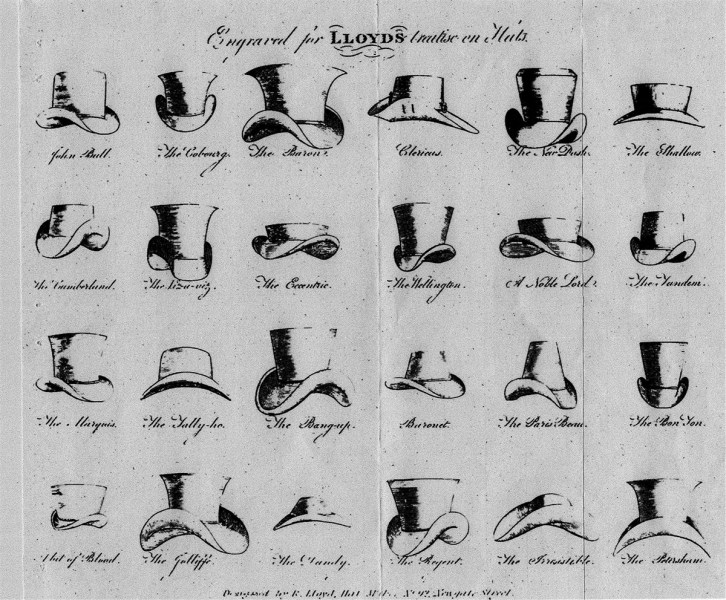

Цилиндр

В импрессионистском, наполненном светом видении Парижа конца XIX века и его модниц то и дело возникают резкие ноты черных шелковых цилиндров – хрупких, но необычайно долговечных предметов гардероба (ил. 9). Они заполнили собой период с 1810‐х по 1870‐е годы, между «бобром» и твердым фетровым котелком. И хотя изначально цилиндры принадлежали высокой моде, они быстро стали предметом повседневного гардероба как символ социальных амбиций и многократно получали новую жизнь, проходя через рынок подержанной одежды. На протяжении второй половины XIX века, вплоть до начала Первой мировой войны, цилиндр и котелок сосуществовали вместе, однако их нельзя считать взаимозаменяемыми: котелок стал частью повседневной городской одежды, а цилиндр – церемониальной и праздничной. Матерчатая кепка – с козырьком или без – покрывала головы мужчин из рабочего класса, но, переселившись за город в конце столетия, превратилась в спортивный головной убор господ из высшего общества. По сравнению с ядовитым процессом производства фетровых шляп, изготовление цилиндра было относительно безвредным. Фредерик Уиллис, лондонский шляпник, имевший опыт работы как на производстве, так и в торговле, написал восхитительный очерк об изготовлении цилиндров в период их расцвета, пришедшийся на начало XIX века.

Ил. 9. Шляпы XIX века. Иллюстрация к «Трактату о шляпах» Ллойда

Он рассказывает нам о том, что первый цилиндр был прямым потомком старого доброго английского «бобра», слишком тяжелого для современного мира. Около 1800 года французы усовершенствовали его, покрыв шелковым плюшем, и «сочетание французской элегантности и английской стабильности сделало его символом цивилизации»[40]. Уиллис вначале работал в сфере издательского дела, а когда поступил на работу в мастерскую шляпника в районе Блэкфрайерс, был поражен царившей там анархией, разительно отличавшейся от размеренного мира книг: «Мужчины работали без надзора… каждый был сам себе хозяин… начальник не станет заходить в мастерскую лишь с тем, чтобы показать свою власть… [они] работали сдельно и вели себя так… как будто работали сами на себя». Они курили, беседовали и пели, а поскольку трудиться приходилось при высоких температурах, одеты они были в нательные рубашки, старые брюки и фартуки. Приписываемая шляпникам эксцентричность не всегда была результатом отравления ртутью: Уиллис вспоминает, что за пределами мастерских шляпники появлялись в сюртуках и цилиндрах поверх одной лишь рубахи и грязных брюк. Некто Чарли Уэбб, не любивший пользоваться удобствами в мастерской, нередко бывал замечен шагающим по Блэкфрайерс Роуд к ближайшему общественному туалету «в нарядном сюртуке и блестящем цилиндре поверх жалких оборванных брюк и в старых башмаках, подвязанных веревкой»[41].

Как мы убедились, постоянные забастовки вынудили многих шляпников покинуть Лондон и отправиться в такие места, как Дентон и Стокпорт, где не было профсоюзов, однако традиция продолжала жить среди лондонских шляпников. Уиллис называет их пионерами профсоюзов: не привязанные ни к какой конкретной компании, в 1890 году все шляпники Лондона, за исключением одного, состояли в профсоюзе. Союз следил за тем, чтобы плата подмастерьям и сдельная оплата были фиксированными и не зависели от количества рабочих часов. Ситуация напоминала положение упрямых французских шляпников: каждый работал в своем темпе, изготавливая столько шляп, сколько считал нужным; никого не тревожила разница в оплате. Работники мастерской приходили и уходили, когда им вздумается, и сами устраивали обед. «Хозяин» при этом обладал непререкаемым авторитетом как в канцелярии, так и на складе, мог останавливать работу по своему усмотрению и имел право не принимать бракованные изделия. Единственной его обязанностью было оплачивать труд, а работников – делать добротные шляпы.

Ил. 10. Шляпный магазин Chapellerie May. Лош, Франция, 2014

Уиллис подчеркивал, насколько трудоемким было шляпное дело: «все лучшие люди заказывали шляпы по индивидуальной мерке»[42], и каждый этап изготовления шляпы подразумевал ручную работу. «Лучшие люди» не только получали шляпы по индивидуальному заказу, но также возвращались в мастерскую, чтобы шляпы почистили и восстановили их форму, а также чтобы обсудить шляпу на следующий сезон. Свойственное шляпникам чувство независимости, принадлежности к элите, которая производила предметы, имевшие не только коммерческую ценность, образуя мир, далекий от массового производства, отражалось в облике магазинов, где шляпы продавались и обслуживались. Правилом была сдержанность, а не демонстративность: «В качестве символа в витрине шляпника помещался один-единственный шелковый цилиндр, который чистили и полировали, как кота для выставки в Олимпии»[43]. Уиллис упоминает витрину одного шляпника, где на трех белых коробках стояли три цилиндра: черный шелковый, светло-серый и шапокляк. И эта витрина в профессиональных кругах слыла вычурной. Формально такие магазины были открыты для всех, «но простолюдины ни разу не переступали порог»[44].

Возможно, поскольку Франция являлась духовной родиной шляп – или была менее элитистской – во многих французских городах сохранились chapelleries (фр. шляпные магазины). В городе Тур есть шляпный магазин XIX века, а также один новый, где две сестры мастерят и продают шляпки. Chapellerie May (ил. 10) появился в центре соседнего городка Лош в 1850 году. Современный владелец унаследовал его от матери, а та купила его у модистки, которая отделывала и продавала шляпки начиная с 1930‐х годов. Магазин почти не изменился, в нем грубые деревянные полы, дубовые прилавки и полки по всем стенам. Справа от двери раньше формовали и отделывали шляпки, слева располагался магазин. Склад находился позади здания, а на втором этаже – двухкомнатная квартира. Современный владелец обеспечивает себе достойную жизнь, расширив ассортимент за счет шарфов и сумок в дополнение к шляпам. У него есть прибор для снятия точных мерок с головы (conformateur), который он, правда, уже давно не использовал, и он продемонстрировал мне gibus – складной цилиндр для походов в театр, который до сих пор при складывании издает приятный щелчок: «кляк».

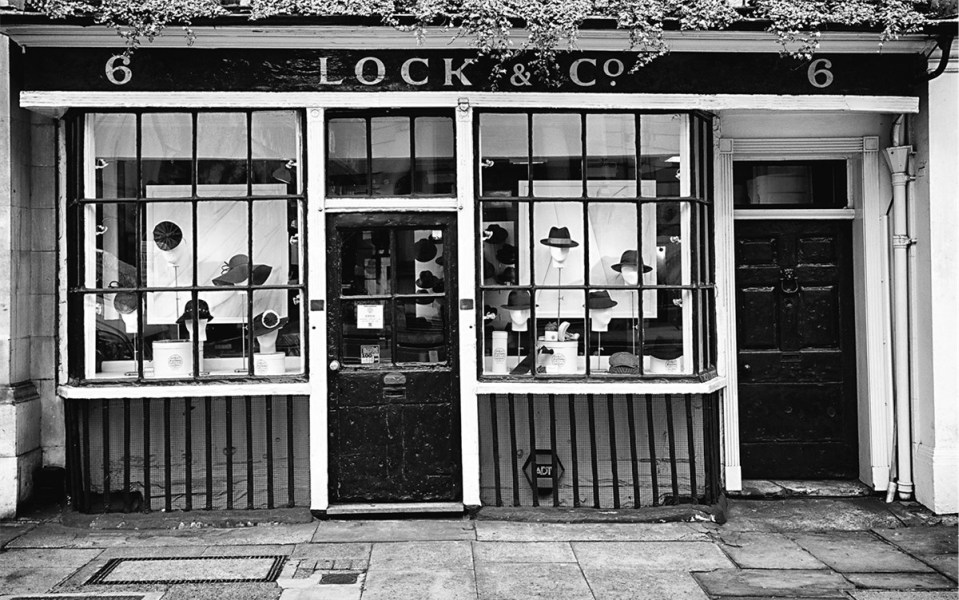

Фред Уиллис в более поздние годы своей карьеры работал шляпником в лондонском районе Сент-Джеймс в магазине, куда не заходят «простолюдины». Один из таких магазинов Lock & Co., Hatter до сих пор есть на Сент-Джеймс-стрит, и он не слишком отличается от Chapellerie May. Маленький, старомодный, с рабочим столом и инструментами шляпника в глубине и «белыми коробками, на которых напечатаны одни из самых знаменитых фамилий Англии»[45], на стеллажах. Будь то Париж, Нью-Йорк или Лутон, предприятия шляпного дела возникли и схлынули, словно летний дождь, после своего расцвета в XIX веке, но магазин Лока на Сент-Джеймс-стрит выжил (ил. 11). Джордж Джеймс Лок впервые арендовал здание под свой магазин в 1686 году, и последующие поколения сохранили его, а в 1919 году и вовсе выкупили торговые площади, где семья Локов и поныне остается хозяевами. Есть некая особая черта Локов, как утверждает семейный историк, – смесь бережливого городского негоцианта и благородного джентльмена. Они так идеально срастаются с местом своего обитания, что неизменно преуспевают. Лишь один-единственный раз их дело оказалось под угрозой краха, когда джентльменская сущность Лока возобладала над чутьем торговца.

Ил. 11. Магазин Lock & Co. в Лондоне

Несмотря на то что жизнь предметов, зависящих от капризов моды, всегда скоротечна, в магазине Лока шляпа поднялась над модой в эмпиреи и обрела бессмертие. Заслуженно или нет, но в ответе за капризы моды всегда оставались женщины, и в особенности модистки, а клиентами Лока до недавнего времени были исключительно мужчины. Мужские шляпы нагружены значениями и символикой. Однако это не значит, что Локи игнорировали моду. Они создали легендарный котелок, а также изысканный серый фетровый цилиндр «Аскот». Шляпы от Лока, разработанные для совершенно определенной аудитории заказчиков, воплощали идеал Бо Браммела: качества мужчины проявляются не в следовании моде, а в крое, материале и качестве исполнения его одежды.

Завершающая отделка, декор, формовка и ремонт шляп, как и раньше, производятся позади магазина и на втором этаже над ним. Магазин Локов закупал заготовки шляп сначала в Бермондси, затем в Стокпорте и в Испании, но эти предприниматели никогда не зависели от одного поставщика, имея дело только с теми, кто соответствовал их взыскательным требованиям. Соответственно, предприятие почти не затронули последствия колебаний рынка и забастовок рабочих. Как отметил приветливый молодой человек в Lock & Co., Hatter, «стачки не часто случаются в Сент-Джеймсе». Этот молодой человек отказался от места в университете ради работы у Локов, что свидетельствует о его предпринимательской смекалке. Знакомый с традициями магазина Локов, он может и придать нужную форму полям, и отреставрировать ворс, и продать шляпу. «Истинного шляпника от простого продавца шляп отличает доскональное знание своего товара», – утверждает Фрэнк Уитборн, историк семьи Локов. Хотя магазин является частью исторического наследия, это не музей. «Он представляет исторический интерес не просто потому что он очень старый, а потому что он до сих пор функционирует… это часть старинного, успешного способа ведения дел»[46].

Шляпы, места и людей, для которых шляпы составляли основу жизненного уклада, в середине XX века ждал неминуемый кризис. Однако доскональное знание предмета и врожденная смекалка Локов помогли их семейному делу выстоять. Джордж Джеймс Лок, заключив соглашение об аренде дома на Сент-Джеймс-стрит, поступив в подмастерья к шляпнику и женившись на его дочери, проявил исключительную дальновидность. Расположенный рядом с многочисленными джентльменскими клубами, Сент-Джеймсским дворцом и Вест-Эндом, магазин всегда имел щегольскую аудиторию. Хотя он совсем небольшой, неуютный и темный, его по-прежнему посещают теккереевские «влиятельные люди». Вскоре после бракосочетания с принцем герцогиня Кембриджская, после модных выходов которой полки магазинов пустеют в считанные минуты, была замечена в шляпке из магазина Локов.

Глава 2

Шляпы и власть

Для определенных слоев общества символическая роль шляпы гораздо важнее, чем ее роль модного аксессуара или утилитарное назначение – защита от ненастья. Для особ королевского рода, духовенства и военных головные уборы составляют самую красноречивую часть их гардероба, сигнализируя об общественном статусе. В этих социальных сферах и владелец головного убора, и его визави имеют четкие представления о том, что следует или не следует носить. Они руководствуются сложными кодами, отсылающими к культурной традиции (хотя эти связи не всегда исторически достоверны). Даже когда символическое значение покрытия головы не вполне ясно, обычно существуют неосознанные предположения о том, что головной убор определенного вида будет вызывать уважение, указывать на верноподданнические чувства или сообщать о священном сане. Мы начнем эту главу с разговора о том, как британская монархия, покрывая голову, старалась соответствовать общественным требованиям.

Непростые головы

«Все что я хочу это тишина и покой и немного веселья а я привязан к этой жизни сказал он сняв свою корону у королевской жизни много досадных недостатков» (sic!), – говорит Берти, принц Уэльский, обращаясь к мистеру Салтина в романе Дейзи Эшфорд «Малодые гости»[47],[48]. Будь то корона, чепец или шляпа из магазина Лока, шляпа – это наименее необходимый предмет гардероба, но при этом самый влиятельный. «Из всех мишурных вещиц, которые Власть использует, чтобы крепче связать своих Подданных, ничто не служило своей цели лучше, чем шляпа, – заключает историк Майкл Харрисон. – Назови ее короной или тиарой… она все равно останется шляпой»[49]. Когда миссис Тэтчер приехала в Россию, чтобы встретиться с Горбачевым, Филип Сомервилл изготовил для нее огромную шляпу из меха чернобурой лисицы. Она произвела фурор, и пресса разразилась хвалебными отзывами. Политики или монархи, все нуждаются в представительных аксессуарах, чтобы скрыть свою сущность простого смертного, и хотя в дальнейшем мой рассказ пойдет о шляпах, а не о коронах, короны, даже когда их снимают, преследуют головы королевских особ.

«Вопрос о шляпах, – писал Фредерик Уиллис в 1960 году (как раз когда они начали исчезать), – крайне важен. Снимите с полисмена его шлем, и вы подорвете его авторитет… отмените шелковую шапочку банковского посыльного, и вы нанесете сокрушительный удар по финансовой системе Великобритании»[50]. Апокалиптическое видение Уиллиса вытекает из целой жизни, прожитой при шляпах. А ведь до недавнего времени шляпы были предметами, обладавшими существенными иерархическими, экономическими и даже религиозными значениями, подчинявшимися строгому этикету. В случае королевской власти в игру вступают различные факторы. С одной стороны, функция шляпы сходна с той, что выполняет униформа, – это почти что знак отличия, как корона или шлем. Ее надевают, потому что так «принято» на некоторых публичных мероприятиях. Но шляпа, в отличие от короны, также привносит с собой современность – это часть индивидуального образа в определенный момент времени. Как и все мы, члены королевской семьи хотят носить шляпы, которые им нравятся, которые соответствуют их представлению о себе. Наряду с этими двумя факторами также очень важен третий: мода. Монархи могут следовать или не следовать моде, они даже могут ее задавать. Может показаться смешным, если вы наденете шляпу в соответствии с «последним писком моды», но еще хуже – надеть нечто вышедшее из моды. О шляпах нужно принимать решения, и независимо от того, каково решение, его результатом является публичное зрелище. Стив Лэйн, королевский болванщик, рассказал мне, как предлагаемые стили проходят через планировщиков, дизайнеров, камердинеров, а затем передаются на рассмотрение самой королеве, прежде чем будет сделан выбор. Королеву делает свита.

Мужчины королевских кровей

История королевских шляп фактически начинается с Ганноверов, которые, как утверждает Линда Колли, хотели распространить «весьма привлекательный миф о том, что члены королевской семьи такие же, как и все, но при этом другие»[51] – обычные, но волшебные. Все же за этой переменой в образе монархии стоял драматический прецедент. В 1660 году Карл II, восстановленный на престоле после десяти лет республиканского правления, снял шляпу, въезжая в Лондон, желая избежать впечатления мистической отстраненности монарха и подчеркивая служение своему народу. Согласно протоколу только король мог не снимать головного убора в обществе, однако по такому случаю Карл II держал своего «бобра» со скромным плюмажем в руке (ил. 1). Начиная с XVI и до появления в XIX веке цилиндра и котелка, знатные мужчины Европы носили подобные темные шляпы из бобрового фетра, треуголки и двууголки, без отделки, с плюмажем или обшитые галуном. Шляпа Карла II на этом изображении представляет собой старинную шляпу кавалера. Треуголки и двууголки, которые впоследствии превратились в элемент военной формы в Европе и Северной Америке XVIII века, стали излюбленными фасонами монархов, особенно в Северной Европе. Георг III в 1779 году учредил виндзорскую униформу: синий китель с красной и золотой отделкой и треуголку, которую носил он сам и все его придворные. Однако он любил удивлять своих подданных, иногда облачаясь в костюм буржуа и простую фетровую шляпу; на самом деле он следовал тенденции к упрощению одежды. Георг III с большей легкостью мог переключать вестиментарные коды, чем французские монархи. Филип Мансел в книге «Одетые, чтобы править» описывает, как отсутствие воинственности во французском придворном костюме навредило образу власти. В целом статусные шляпы отличались от прочих обилием галунов, кокард и плюмажей. Перья в самом деле играли в этой истории непропорционально большую роль: монархия – это тоже своего рода шоу-бизнес. Георг IV, в отличие от своего отца, не ограничивал себя в количестве позолоты и перьев, как мы видим по эскизам для его коронации. Пышно взбитая прическа принца (в действительности это парик[52]) означала, что его редко можно было увидеть в шляпе, но цилиндр, лежащий рядом с ним на портрете кисти Томаса Лоуренса 1822 года, свидетельствует о его осведомленности в моде.