Полная версия:

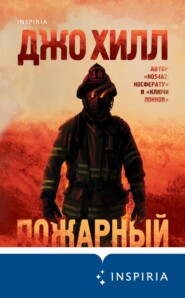

Пожарный

– Есть зефирки? – И засмеялся, но никто его не поддержал.

Электричество отрубилось минут через пять после того, как сигнализация подняла душераздирающий вой. Мигающие в темноте фонари дробили время на яркие застывшие полоски. Харпер пробиралась сквозь мерцающие тени, положив руки на плечи шедшей впереди медсестры, в шаркающей цепочке эвакуируемых. Воздух на первом этаже уже наполнился дымом и какой-то мелкой взвесью, но огонь пока бушевал где-то над головами. Сначала вой сирены очень пугал, но к тому времени, как Харпер выбралась на свет, звук уже наскучил – сорок пять минут она брела в толпе к выходу. Она не представляла себе масштабы беды, пока не вышла из здания и не обернулась.

Кто-то сказал, что выше второго этажа уцелевших нет. Еще кто-то сказал, что началось все с кафетерия: загорелся один пациент, потом другой, третий – как цепочка фейерверков, – и будто охранник в панике запер дверь, чтобы никто не выбежал наружу. Харпер так и не узнала, правда ли это.

Национальная гвардия появилась быстро, и военнослужащие оттеснили всех к дальнему концу автостоянки. Пожарный департамент Портсмута бросил на борьбу с огнем все силы, все шесть машин… хотя было понятно, что уже ничего нельзя поделать. Пламя рвалось из разбитых окон. Пожарные трудились под падающим черным пеплом с привычным профессиональным равнодушием, заливая громадную топку больницы мощными струями воды, которые, казалось, ничего не меняли.

У Харпер кружилась голова, как после сильного удара; она словно ждала от собственного тела отчета о повреждениях. От вида пламени и дыма она лишилась способности соображать.

В какой-то момент Харпер осознала странную вещь: один пожарный стоял сее стороны заграждения, хотя ему полагалось быть у машин, среди своих собратьев по оружию. Впрочем, Харпер заметила его только потому, что пожарный смотрел на нее во все глаза. Он был в шлеме и грязно-желтой куртке, а в руке держал пожарный инструмент – длинный стальной лом с крючками и лезвием топора; этот человек показался Харпер знакомым. Крепкий долговязый мужчина в очках, с резкими чертами лица, он смотрел на нее как будто с печалью, а хлопья пепла падали мягкими черными завитками. Пепел черными полосками испещрил ее руки, перьями застревал в волосах. Один завиток ткнулся в кончик носа, и Харпер чихнула.

Она попыталась вспомнить, откуда знает этого печального пожарного, и принялась исследовать свою память мягкими, осторожными движениями, как руку ребенка в поисках перелома. Ребенок, точно: их знакомство было как-то связано с его ребенком. Точнее, не совсем его… Глупость какая-то; нужно просто подойти и спросить, почему он кажется ей знакомым. Но он уже ушел.

Внутри больницы что-то рухнуло. Видимо, крыша погребла под собой верхний этаж. Штукатурка, сажа и красный дым тучами вырвались из окон. Национальный гвардеец в закрывающей рот маске и в синих латексных перчатках поднял руки над головой, словно сдаваясь в плен.

– Люди! Мыснова отодвинем вас! Попрошу всех сделать три шага назад, ради вашей же безопасности. По-хорошему прошу. И лучше не дожидайтесь, пока начну по-плохому.

Харпер отступила на шаг, потом еще и покачнулась на каблуках, чувствуя головокружение и сухость во рту. Вот бы хоть один глоток холодной воды – прочистить горло, но воду найти можно только дома. Машины на стоянке не было – зачем машина, раз не приходится покидать больницу, – и Харпер повернулась, чтобы идти пешком.

Только пройдя полквартала, она поняла, что плачет. И непонятно – текут слезы от горя или от дыма, пропитавшего воздух. Пахло обедом в летнем лагере, подгоревшими хот-догами. Потом до нее дошло, что хот-догами пахнут обугленные трупы. «Это мне снится», – подумала Харпер. И ее вырвало в траву у тротуара.

На тротуаре и на мостовой толпились люди, но никто не смотрел на Харпер, пока ее тошнило. Никому она не была интересна на фоне громадного пожара. Людей привлекает пламя и отталкивает человеческое страдание – нет ли в этом ошибки? Харпер вытерла губы тыльной стороной ладони и пошла дальше.

Харпер не смотрела на лица в толпе и потому заметила Джейкоба только тогда, когда он взял ее за руку. И ему тут же пришлось подхватить ее. Ноги подкосились, и Харпер повисла на руках мужа.

– Господи, ты цела, – сказал он. – О господи. Я так испугался.

– Я люблю тебя, – сказала она, потому что так говорят, вернувшись из ада, потому что только это имеет значение в такое утро.

– Дороги перекрыты на целую милю, – прошептал Джейкоб. – Я так испугался. Всю дорогу ехал на велосипеде. Я нашел тебя. Я нашел тебя, миладевочка.

Он повел ее через толпу к телефонному столбу. Там был прислонен его велосипед – он ездил на нем с самого колледжа, – десятискоростной, с корзиной, укрепленной перед рулем. Джейкоб повел велосипед одной рукой, другой обнимая за талию Харпер, которая положила голову ему на плечо. Они шли навстречу толпе – все стремились к больнице, к черному столбу дыма, под падающий пепел.

– Каждый день – 11 сентября, – сказала Харпер. – Как жить, если каждый день – 11 сентября?

– Будем жить, сколько сможем, – ответил Джейкоб.

Она не поняла, что он имеет в виду, но прозвучали его слова умиротворяюще, даже мудро. Он говорил ласково, чуть касаясь ее губ и щек серебряно-белым шелковым платком. У Джейкоба всегда был с собой платок – эту старомодную привычку Харпер находила невыносимо приятной.

– Что ты делаешь? – спросила она.

– Пепел стираю.

– Да, – сказала она. – Пожалуйста.

Вскоре он остановился и сказал:

– Все чисто. Так лучше. – И поцеловал ее в щеку, потом в губы. – Даже не знаю, зачем я это сделал. Ты была немного похожа на диккенсовскую сиротку. Чумазую, но восхитительную. Вот что. Я тебя успокою. Поехали домой, там и выясним, насколько ты грязная девочка. Ну как?

Она засмеялась. Джейкоб обладал каким-то французским чувством абсурда; в колледже он был мимом в театральном кружке. А еще умел ходить по канату – ловок в постели, ловок в жизни.

– Это замечательно, – сказала она.

И Джейкоб ответил:

– Пусть целый мир пылает вокруг нас. Я буду обнимать тебя до самого конца. И не отпущу.

Она привстала на цыпочки и поцеловала его в соленые губы. Значит, он тоже плакал, хотя сейчас улыбался. Она положила голову ему на грудь.

– Я устала, – сказала она. – Устала бояться. И быть не в состоянии помочь людям.

Он мягко приподнял ее голову за подбородок.

– Тебе нужно забыть об этом. О том, что ты обязана все исправлять. Тушить все пожары. – Он посмотрел со значением на клубящийся дым. – Спасать мир – не твоя работа.

Он сказал это так нежно, так разумно, что у Харпер даже голова закружилась от облегчения.

– Ты должна заботиться о себе, – продолжил он. – И мне позволь заботиться о тебе. У нас так мало времени, чтобы правильно относиться друг к другу. Но мы этим займемся. Мы будем все делать правильно, начиная с сегодняшнего вечера.

Пришлось поцеловать его снова. Его губы хранили привкус мяты и слез; он нежно ответил на поцелуй, словно впервые, с осторожностью касаясь ее губ, как будто этот поцелуй был новым опытом… каким-то экспериментом. Когда он оторвался от нее, лицо его было серьезным.

– Это важный поцелуй, – сказал Джейкоб.

Они прошли по тротуару еще несколько шагов. Она прижалась головой к бицепсу Джейкоба и зажмурилась. Еще через несколько шагов он обнял ее крепче. Она словно плыла, засыпая на ходу, и споткнулась.

– Эй, – сказал он. – Хватит. Слушай. Нужно доставить тебя домой. Залезай.

Он закинул ногу на седло велосипеда.

– Куда залезать?

– В корзинку, – ответил он.

– Нет. Я не могу.

– Можешь. Ты так уже ездила. Я довезу тебя домой.

– Тут целая миля.

– Все время под горку. Залезай.

Они когда-то дурачились так в колледже – она ездила в корзинке перед рулем его велосипеда. Она была тогда стройной, да и сейчас при пяти с половиной футах роста весила всего 115 фунтов. Харпер посмотрела на корзинку, потом на длинный спуск с холма – прочь от больницы и по кривой.

– Ты меня угробишь, – сказала она.

– Нет. Не сегодня. Залезай.

Она не могла ему отказать. Что-то внутри нее хотело подчинения, хотело удобства. Она встала перед велосипедом, занесла ногу над колесом и опустилась в корзинку.

И они помчались; деревья по правую руку легко скользили мимо. Пепел кружил вокруг громадными хлопьями, падал на волосы Харпер и на козырек бейсболки Джейкоба. Скоро они разогнались так, что вполне могли разбиться.

Ветер свистел в спицах. Харпер выдыхала, и ветер уносил ее дыхание прочь.

Люди забывают, что время и пространство – одно и то же, пока не наберут скорость, пока сосны и телефонные столбы не начнут мелькать мимо. От скорости время растягивается, и секунда, за которую пролетаешь двадцать футов, становится длиннее других секунд. Харпер ощущала ускорение висками и животом; она была рада Джейкобу, рада тому, что покинула больницу, и рада скорости. Сначала она цеплялась за корзинку обеими руками, но потом, когда спицы загудели какой-то жужжащий мотив, раскинула руки в стороны и парила, словно чайка на ветру, пока мир ускорялся и ускорялся.

6В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб вел Харпер по дому, а она зевала и зевала, как засидевшийся ребенок, которому давно пора спать. Харпер чувствовала спокойствие – по-прежнему бодрствуя, она уже не в силах была думать и не знала, что будет дальше, хотя все казалось вполне предсказуемым. Джейкоб отвел ее за руку в спальню. Это было правильно. Харпер устала – значит, нужно идти в спальню. Потом она неподвижно стояла, пока Джейкоб стаскивал с нее зеленую сестринскую форму. На работу она надевала розовые панталоны до пупа – их он тоже стащил. Харпер зевнула во весь рот и прикрылась ладонью, а он засмеялся, потому что в этот момент нагнулся, чтобы поцеловать ее. Она тоже засмеялась. Было весело зевать вот так ему в лицо.

В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб наполнил ванну на ножках, которая так нравилась Харпер. Даже непонятно, когда он успел, ни на миг не отрываясь от Харпер, но когда они подошли к ванне, она оказалась уже полна. Лампы были выключены, и горели свечи. Харпер очень обрадовалась ванне, потому что в больнице пропахла дымом и потом – дымом больше всего, – и покрылась пеплом, наверняка пеплом от сгоревших тел.

В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб выжимал мягкую мочалку на спину Харпер. Он тер ей шею и уши, потом собрал волосы на макушке и окунул ее в ванну. Харпер вынырнула, хохоча. Он тоже засмеялся и снова макнул ее в воду, а она, вынырнув, открыла рот, чтобы зевнуть, но получился поцелуй. Потом он велел ей встать, и она стояла в ванне, и он намыливал ее. Он намыливал ее груди, и поясницу, и шею, и долго намыливал между ног, а когда у нее уже не было сил терпеть, шлепнул по попе и велел садиться обратно в ванну, и она послушалась.

В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб сказал:

– Такая мерзость, когда говорят «Я люблю тебя». Это как наклейка для прилива гормонов, с маленьким намеком на верность. Мне никогда не нравились эти слова. И я скажу вот что: мы вместе сейчас, и будем вместе до конца. У тебя есть все, что мне нужно для счастья. С тобой мне хорошо.

Он сжал мочалку, и теплая вода потекла по шее Харпер. Она закрыла глаза, но продолжала видеть через веки красноватые отблески свечей.

– Не знаю, – продолжал Джейкоб, – сколько нам осталось. Может, пятьдесят лет. Может, всего неделя. Знаю только, что мы не станем терять ни одной секунды. Мы будем жить и чувствовать вместе. И вот что еще я скажу, касаясь тебя и целуя, – и он касался ее и целовал, – ты лучшее, что есть в моей жизни. А я эгоист, и мне нужна каждая пядь тебя и каждая минута твоей жизни. Больше нетмоей жизни. И нет твоей. Есть только наша, только наша жизнь, и мы проживем ее по-своему. Я хочу праздничный торт каждый день и голую тебя в постели каждую ночь. А когда придет наше время, мы тоже все сделаем по-своему. Откроем бутылку вина, которое купили во Франции, будем слушать любимую музыку и смеяться, и примем счастливые таблетки, и ляжем спать. Умрем мило, после вечеринки, вместо того чтобы вопить, как все эти унылые, отчаявшиеся, ждущие в больнице очереди на смерть.

Харпер словно слушала заново свадебные клятвы, только лучше и сексуальнее, она возбудилась – он продолжал водить мылом по ее телу, целовал в мочку уха, щекотал и распалял. Все было правильно.

Но не совсем. Нельзя называть людей, пришедших в больницу, унылыми и отчаявшимися. Безнравственно насмехаться над ними. Рене Гилмонтон не была унылой и отчаявшейся. Рене Гилмонтон организовала чтения для детей в палате.

Но Джейкоб умел раскаиваться в своих словах; он говорил, как хочет ее касаться, быть с ней – и говорил с теми же решительностью и мастерством, с какими ездил на моноцикле и ходил по канату. Джейкоб, небольшой и крепенький, был крепок и умом, словно ментальный акробат. Порой такая умственная гимнастика даже утомляла Харпер; и тогда ей казалось, что они не вместе, а просто она – его аудитория, которой положено аплодисментами встречать каждый прыжок через горящий обруч экзистенциализма или заднее сальто на трамплине нонконформизма. Но потом она раздвигала перед ним ноги, потому что его руки знали, что и как нужно делать. И все его разговоры просто означали, что он хочет ее, а она дарит ему счастье. Ей снова приходилось его целовать, и она целовала, и вертелась в ванне, и прижималась грудями к холодному кафелю, и держала его затылок, не отпуская, пока не насытилась им как следует. А потом, отпустив его, зевала, и он смеялся, и все было правильно.

В ночь, когда сгорела больница, Харпер поднялась из воды, и Джейкоб протянул ей бокал красного вина и обернул теплым полотенцем. Помог вылезти из ванны. Повел в комнату, где тоже горели свечи. Вытер ее, и довел до кровати, и она поползла на четвереньках, мучительно желая, чтобы он скинул с себя одежду и вошел в нее, но он положил ладонь ей на поясницу и заставил лечь ничком. Ему нравилось заставлять ее ждать; честно говоря, ей и самой это нравилось – Джейкоб был главным. Он втирал ей в кожу крем с земляничным ароматом. Он сидел рядом голый – крепкое смуглое тело в свете свечей, грудь поросла черной шерстью.

И когда он перевернул ее и вошел, она всхлипнула от удовольствия – так все было неожиданно, и так он был полон желания. Он едва начал, как сполз презерватив, и Джейкоб застыл, нахмурившись, но она протянула руку и отшвырнула резинку, и тогда он снова лег на нее. Ее зеленая сестринская форма, пропахшая дымом, валялась на полу. Больше ей не носить эту форму. Сотня квадратных миль французских виноградников пылают, больше двух миллионов человек сгорели заживо в Калькутте, а она хотела только одного – чтобы он был внутри нее. Она хотела видеть его лицо, когда он кончит. Она думала, что с большой вероятностью они будут мертвы к концу года, но он внутри нее, как она и хочет.

В ночь, когда сгорела больница, они любили друг друга при свечах и зачали ребенка.

Август

7Харпер мылась под душем, когда заметила полоску на внутренней стороне бедра.

Она с первого взгляда поняла, что это за полоска, и внутренности свело от ужаса, но Харпер вытерла холодную воду с лица и отругала себя: «Давай-ка не начинай, дамочка. Это обычный чертов синяк».

Хотя на синяк не было похоже. А похоже было на драконью чешую – темная, словно чернильная линия, присыпанная несколькими золотыми блестками. Нагнувшись, Харпер увидела еще одну отметину, на задней части икры – на той же ноге, – и резко выпрямилась. Пришлось заткнуть себе рот – не нужно Джейкобу слышать эти тихие жалкие всхлипы.

Она вылезла из-под душа, даже не подумав его выключить. Уже неважно. Она ведь не тратит горячую воду – ее давно уже нет. Электричество отключилось два дня назад. Под душем Харпер просто смывала с себя ощущение липкости. Воздух в доме был душный, как под кучей одеял.

Та половинка Харпер, которая пять лет проработала медсестрой, оставалась спокойной и отстраненной, даже когда пол становился липким от крови и воздух звенел от криков пациента, – и эта половинка сумела взять себя в руки. Харпер перестала всхлипывать и собралась. Она решила, что нужно вытереться и посмотреть еще раз. Может, это все же синяк. Она всегда легко покрывалась синяками, могла обнаружить громадную черную отметину на бедре или на руке и не вспомнить, где приложилась.

Она вытерлась полотенцем насухо и поставила левую ногу на полку. Посмотрела на ногу, потом на ее отражение в зеркале. У нее снова возникло желание зареветь. Она знала, что видит. В свидетельстве о смерти пишут «Draco incendia trychophyton», но даже главный санитарный врач говорит просто – «драконья чешуя». Вернее, говорил, пока не сгорел заживо.

Полоска на задней поверхности ноги была тонким лучиком, чернее любого синяка, присыпанным яркими зернышками. Приглядевшись, Харпер увидела, что отметина на бедре похожа не на полоску, а на знак вопроса или серп. Потом Харпер заметила неприятную тень там, где шея переходит в плечо, и щеткой отвела волосы в сторону. Открылась еще одна темная линия, усыпанная слюдяными крупинками драконьей чешуи.

Харпер пыталась унять нервную дрожь, отогнать дурман, когда Джейкоб открыл дверь.

– Крошка, меня вызывают в управление. Им не хватает… – Он внезапно замолчал, глядя на нее в зеркало.

При виде его лица Харпер почувствовала, как улетучивается спокойствие. Она опустила ногу на пол и повернулась к Джейкобу. Так хотелось, чтобы он обхватил ее руками и крепко сжал, но она знала, что он не прикоснется к ней, да она и сама не позволила бы.

Джейкоб качнулся назад и посмотрел на нее пустыми, блестящими, испуганными глазами.

– Ох, Харп. О, милая девочка. – Обычно он выговаривал это в одно слово –миладевочка, – но сейчас отчетливо прозвучали два. – Она у тебя повсюду. На ногах. На спине.

– Нет, – беспомощно отозвалась она. – Нет. Нет-нет-нет. – Ее затошнило, едва она представила полоски на коже – там, где она не могла увидеть.

– Оставайся там, – сказал Джейкоб, выставив перед собой руку с растопыренными пальцами, хотя Харпер и не думала двигаться к нему. – Оставайся в ванной.

– Джейкоб, я хочу посмотреть, есть ли это у тебя.

Он уставился на нее недоумевающим взглядом, а когда понял, его глаза словно потухли. Плечи поникли. Загорелая кожа стала серой и болезненно-бледной, как будто он долгое время провел на холоде.

– И зачем это?

– Затем, чтобы проверить, не заразился ли ты.

Он покачал головой:

– Конечно, заразился. Раз у тебя есть зараза, то и у меня есть. Мы трахались. Прямо вчера. И позавчера. И если у меня ничего не видно сейчас, появится потом.

– Джейкоб. Я хочу посмотреть. На мне не было никаких отметин еще вчера. Не было до того, как мы занимались любовью. Не было потом. Еще не все ясно про способы передачи, но многие врачи думают, что человек не заразен, пока не появляются явные отметины.

– Было темно. Горели только свечи. Если бы мы и видели отметины у тебя, то приняли бы их за тень, – сказал Джейкоб. Он говорил со свинцовой монотонностью. Ужас, возникший на его лице мгновенно, как вспышка молнии, так же быстро пропал. Вместо него появилось – и это было гораздо хуже – бесчувственное равнодушие.

– Сними одежду, – сказала Харпер.

Он стянул через голову футболку и бросил на пол. Не сводя с Харпер глаз, горящих в сумраке комнаты, он расставил руки в стороны и стоял, скрестив ноги и задрав подбородок, неосознанно изображая распятого Христа.

– Видишь что-нибудь?

Она покачала головой.

Он повернулся, не опуская руки, и оглянулся через плечо.

– А на спине?

– Нет, – ответила Харпер. – Снимай штаны.

Он снова повернулся и расстегнул джинсы. Они стояли лицом к лицу, в ярде друг от друга. С какой-то жестокой эротической притягательностью, медленно и неторопливо Джейкоб раздевался для Харпер; он вытащил ремень и разом стянул джинсы и трусы. Он не отрывал взгляда от ее глаз, а его похожее на маску лицо оставалось почти безучастным.

– Ничего, – сказала Харпер.

Он встал к ней спиной. Она пыталась сохранить в памяти его подвижные загорелые бедра, бледный зад, ямочки на ягодицах.

– Нет, – повторила она.

– Что ты душ не выключаешь? – спросил он.

Харпер вернулась в ванную, выключила воду, подобрала полотенце и продолжила сушить волосы. Следя за дыханием, чтобы оно было ровным и спокойным, делая все то, что обычно делала после душа, она могла удержаться от новых рыданий. И от криков. Ведь начав кричать, она уже вряд ли остановится.

Харпер навертела полотенце на волосы и вернулась в сумеречную духоту спальни.

Джейкоб сидел на краю кровати – снова в джинсах, но футболку он положил на колени. Ноги были босы. Харпер всегда любила его ноги – загорелые и худые, с изящными, почти архитектурными обводами.

– Извини, что я заразилась, – сказала она и снова с трудом поборола рыдания. – Клянусь, я вчера очень хорошо себя осмотрела, и все было в порядке. Может, у тебя ничего и нет. Скорее всего ты здоров.

На последнем слове Харпер чуть не задохнулась. Горло сдавило спазмом, рыдания прорывались наружу из глубины зажатых легких. Было страшно думать о таком, но она все равно думала.

Она мертва, и он мертв. Она заразила их обоих, и они сгорят заживо, как другие. Она это знала и по его лицу поняла, что он тоже знает.

– И нужно тебе было играть в гребаную Флоренс Найтингейл, – сказал он.

– Прости.

Она надеялась, что он поплачет с ней. Надеялась увидеть на его лице какие-то чувства, понять, что он только сдерживает те же эмоции. Но видела только отрешенность и странный пустой взгляд, и то, как Джейкоб сидел, устало положив запястья на колени.

– Но посмотри на светлую сторону, – сказал Джейкоб, глядя на ее живот. – По крайней мере, нам не придется ломать голову над именем, если это девочка.

Лучше бы он ударил ее. Харпер вздрогнула и отвернулась. Она хотела еще раз извиниться, но получилось только придушенно беспомощное всхлипывание.

О ребенке они узнали неделю назад. Джейкоб легко улыбнулся, когда Харпер показала ему размытую голубую полоску на домашнем экспресс-тесте, но на вопрос, как он относится к этому, ответил:

– Думаю, мне нужно время, чтобы очухаться.

На следующий день в Манчестере сгорела дотла «Веризон-арена», а с ней тысяча двести беженцев – ни один не выжил, – и Джейкоба направили в тамошнее управление общественных работ, разгребать завалы и собирать трупы. Он отсутствовал по тринадцать часов в день, возвращался, покрытый копотью, и молчал, насмотревшись ужасов, и говорить о ребенке было бы неправильно. Но как-то, когда они улеглись в постель, он прижался к ее спине и обхватил ладонью ее живот; Харпер хотелось верить, что хоть немного счастья – ощущения смысла жизни – чувствует и он.

Он не спеша натянул футболку.

– Пожалуйста, оденься, – сказал он. – Мне легче думается, когда я всего этого не вижу.

Она пошла к шкафу, плача. Полное бесчувствие в его голосе угнетало ее. Это было даже хуже, чем заразиться, отравиться.

День обещал быть жарким – в спальне уже за двадцать градусов, а скоро должно было стать еще теплее, солнечный свет прорывался между шторами, – и Харпер начала искать на вешалках сарафан. Она выбрала белый – в нем удобно, он дает ощущение чистоты, простоты и свежести; именно всего этого ей сейчас не хватало. Потом до нее дошло, что если надеть белый сарафан, Джейкобу по-прежнему будет видна полоска на задней стороне ее ноги. Значит, и шорты не годились. Зато нашлось невзрачное старое платье цвета дешевого маргарина.

– Тебе нужно уехать, – сказала Харпер, не поворачиваясь. – Тебе нужно уехать из дома и от меня.

– Думаю, уже поздно.

– Мы не знаем, заразился ли ты. – Харпер завязала пояс, но все еще не поворачивалась. – И пока не узнаем точно, нужны меры предосторожности. Собери одежду и уезжай из дома.

– Ты трогала всю мою одежду. Стирала ее в раковине. Развешивала на веранде. Складывала и убирала.

– Тогда езжай и купи новые вещи. «Таргет», наверное, открыт.

– Ну конечно. И заодно подарю немножко драконьей чешуи девушке на кассе.

– Говорю тебе. Не зафиксировано случаев заражения до того, как появятся явные признаки.

– Верно. Не зафиксировано. Они – кто бы они ни были – вообще ничего не зафиксировали. Если бы кто-то действительно понимал, как передается зараза, мы бы не дошли до такого, правда, миладевочка?

Ей не понравилось, каким тоном он произнес «миладевочка». Почти с презрением.

– Я была осторожна. В самом деле осторожна, – сказала Харпер.

Она припомнила – с усталой обидой, – как парилась целыми днями в своем полном защитном костюме, который прилипал к покрасневшей потной коже. Чтобы надеть его, требовалось двадцать минут, еще двадцать – чтобы снять после пятиминутного душа с обеззараживающим раствором. Она припомнила, как воняла резиной, дезинфекцией и по́том. Два месяца, пока работала в Портсмутской больнице, она носила на себе эту вонь, этот запах промышленной катастрофы, и все равно заразилась – вот уж действительно злая шутка.