Полная версия

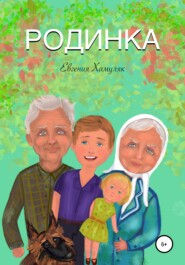

Полная версияРодинка

Евгения Хамуляк

Родинка

Когда вырастаешь – вопросы счастья встают особо остро. Прям раз в неделю тебя точно кто-то да или ты сам спросит: а ты счастливый? А от чего ты счастливый? А когда именно счастливый? И тут, конечно, градом сыпятся картинки этого самого счастья, связанные с машинками, с велосипедами, с друзьями… Часто подобные воспоминания оставляют двоякий след в душе и в памяти: машинки ломаются, друзья подводят или ты их подводишь… Но есть истории, которые никогда не подводят. Всегда-всегда несут счастье, даже если оно случилось почти сорок лет тому назад…

***

Больше всего на свете я любил пятницы. Но не потому, что это конец трудовой недели… У детей летом в деревне, брошенных на попечение бабушек и дедушек, нет конца недели. Выходные начинаются тогда, когда тебя, как попаданца забрасывают на планету, где живут лишь бабушки и дедушки, и заканчиваются днем, когда с первыми дождиками и осенними желтыми листочками посвежевшие отдохнувшие родители приезжают тебя демобилизировать с планеты счастья в мир серых будней.

А пятница была особенной, потому что приносили почту. Дедушка Саша становился крутым специалистом в мировой политике и экономике, искусным рассказчиком историй про войну, и не одну, которые выпали на его век, а также магом и волшебником, чьи фантазии уходили так далеко, что угнаться за ними мог только увлеченный второклассник или не потерявший легкость души старик.

– Вот шельмы что творят! Все с ног на голову перевернут, обзовут малинкой, а ты ешь и причмокивай их навоз потом! – кряхтел дед Саша громко, что из окна обязательно раз в пятнадцать минут выглядывала бабушка Ольга, чтобы сделать замечание.

– А что ты меня критикуешь?! – вскидывался дед ровно в пятнадцать минут. – Мы их, фашистов, давили-давили! Я их один только целую тысячу повалил. Да какую там тысячу, как звезд на небе! – махнул он рукой на голубое-преголубое небо. – И Борис еще тысячу! А они, глянь, гниды, повыживали, другими именами обозвались и теперь нас жизни учат. Васька! – бросил он мне сквозь поседевшую еще чуть рыжую бровь. – А ну, клянись, что навсегда коммунистом останешься! Иначе я тебя кормить не буду!

– Дед, да хватит тебе, – вынырнула бабушка из окна в положенные пятнадцать минут. – Что ты к ребенку пристал со своим коммунизмом, может, он и не знает, что ты там лопочешь.

Дед недоверчиво, будто не веря, посмотрел на меня ухахатывающегося от этой перепалки, и сказал:

– Вась, вот ты, когда ешь, ты свой палец или глаз одинаково кормишь? Или вот сердце и коленку? Оно ведь понятно, что сердце важнее, но коленку не покормишь, далеко не уедешь? Разве не ясно? Это и есть коммунизм, сынок! Всем поровну, – серьезно, будто выступая перед партией, вещал дед.

– Кормлю… – только и смог вымолвить я, и слезы брызнули из глаз, потому что я скумекал, что дед шутит. Рыжевато-седая бровь хитро скривилась, он всегда так делал, когда шутил.

– И я кормлю всех поровну. А если ты разбогател, – и он потряс кулаком перед моей разинутой в улыбке конопатой рожицей, – так поделись с нищими. Мало тебе одному мильонов, что потеть-перепотеть не истратишь за жизнь все равно, – он обращался ко мне, но видел перед собой те «морды», так он их называл, с черно-белых полос своей пятничной газеты, – сдохнешь как волк, хоть чуть-чуть себе карму-то очисти перед судом-то божьим и человеческим… Сам потом о пощаде просить будешь…

– Почему как волк-то, дедушка? – заинтересовался я, сглатывая смешные слюни и вытирая соленые глаза.

Дедово сознание вместе с взглядом вернулись из мира капиталистов-буржуев и посмотрели на меня.

– Знаешь, мы когда шли на Берлин, много встречали богатеев-то… Только и их война не пощадила. В мирное-то время можно было б купить слуг себе. А когда бомбят, то слугам никаких денег не надо. Вот и оставались старые богатеи в замках своих, никому ненужные, без братьев и сестер, без жен и детей. Немощные и убогие душами и телом. Большие деньги жадность рождают, а она сестра вредная, большим веником родню из дома выметает, – потом увидел у меня неподдельный интерес к этой теме и продолжил:

– Так вот значит, заняли мы один такой замок. Знатный, красивый. Роскошный, – опустил дед глаза в пол, будто там оказался у себя в воспоминаниях.

– По закону военного времени надо было б в плен взять всех, кто остался, а некоторых особенно рьяных врагов и расстрелять для пущей верности. Да на счастье для души солдатской во всем замке один старый дед и оказался, да и тот к постели прикованный. Дух испустить ему осталось лишь в этой жизни, – он со значением причмокнул. – Я немецкий, как родной тогда знал. Враги – они ж как родня становятся: все думы про них, все планы об них, гадаешь, мозгуешь, изучаешь… Вот и выучил. Ну и вечерами подходил к старику, воды подать, так просто посидеть послушать что мелит. А ему это лучше любого подарка – внимание-то. Пусть и врага. Он мне и рассказал, что после жизни, какую прожил, суждено ему лишь волком родиться. Ибо прожил ее как пес поганый, все про себя думал, все себе загребал. Всех живых от себя прогнал, а вместо них картин да скульптур наставил, думал это и есть жизнь богатого человека. Сильно ошибался. Да только поздно. Вот и осталось волком выть.

– А он пощады не просил? – заинтересовался я взволнованно, не зная как отнестись к этому персонажу, с состраданием или без прощения. А дед сигналов не подавал на счет совести.

– Дак он черный колдун был, такие пощады не просят… – сказал дед под мои обескураженные вздохи. – Говорит мне, – усмехнулся, – де, давай тебе передам свои силы коварные. А ему: куда тебе старик, я сам колдун из колдунов. Тогда, говорит, возьми меня с собой, век тебе благодарный буду. Жизнь спасу, свою не пожалею.

И от сил, говорит, не отказывайся, их только глупые называют черными или белыми. Силы – это силы! А я, мол, твоим ангелом-хранителем сделаюсь, с войны живым вернешься. Пули тебя обходить станут.

– А что надо было сделать-то? – не стерпел я, пушисто моргая наивными глазами.

Дед помолчал, будто раздумывая, стоит ли мне такое вообще говорить, почесал нос, из которого бурелом седой торчал, но сказал:

– Воды стакан подать перед смертью старику да руку пожать… А как дух испустит, этот дух в пузырь посадить и в лесу отпустить, что б черный колдун себе зверя нашел…

– И ты сделал? – тихо спросил я, только представив себе эти ужасы с черным лесом и в горле пересохло.

– Саня, ты зачем ребенка пугаешь? Ночью спать не будет. Ну, я сейчас выйду, получишь у меня! Не дед, а прям Кощей какой-то! А вот ребенок дара речи решится, что Ваня с Леной скажут? Оставили, называется, школьника бабушке-дедушке, а возвратили инвалида.

Дед позвал за собой, чтоб продолжить разговор в другом месте. Подальше от вражеских ушей.

– Пойдем, к деду Бори вишню кушать. А то у этого старого жадины ее как чертополоха. Пусть делится… – и мы улизнули в самый момент, когда Бабушка Оля с пунцовым лицом и с полотенцем в руке уже вылетела на пустую улицу.

Пока шли присели на лавочке, чтоб договорить и заметили, как Байкал увязался за нами. Никогда не пропускал походов.

– Так получилось колдовство-то? – спросил я с придыханием.

Дедушка опять недоверчиво взглянул на меня, прикусил губу, но потом-таки разомкнул уста.

– Да, не боюсь я, деда, колдовства черного! – пытался убедить я его молчаливого загадочного. – И когда ты помирать станешь – принесу стакан воды. Ты только подольше поживи, – попросил я слезливо и прижался к его плечу в клетчатую рубашку чисто стиранную и выглаженную бабушкой.

Молчаливый он обнял меня молчаливого с глазами на мокром месте.

– Колдун колдуна видит издалека… А вообще, запомни, Васька, есть такие люди – ну прям сущие ангелы. Или точнее они так думают. И богу молятся, и в детские дома ездят, и за свет-газ урочно платят. Прям светятся оскалы у них ангельские. А вот упадешь ты оземь, ну сделаешь ошибку какую – и руки не подадут, чтоб не мараться. А вот плохой человек, много в своей жизни падая, знает чем земля и пинки людские пахнут. Тут отличать надо уметь, – он поднял указательный палец вверх. – Тут надо уметь! Но я научу… ты не переживай.

– Ну а колдун? Колдун-то че?

– А что ему сделается, вона бегает за мною… – и он указал на Байкала, смесь немецкой овчарки и какой-то странной породы: помеси волка или рассомахи. «Черте что» – называла его бабушка Ольга и давала мякиши, моченные в козьем молоке.

– Ой, – ойкнул я, зная собаку с рождения и никогда не предполагая что…

– Будет хорошо служить, в следующей жизни человеком станет. Может, и в наш род возьмем. Кто-то же должен силу переносить. А ее, внучок, очень тяжко переносить бывает. Если на добрые дела не пускать, она тебя изнутри сожрет. Как немца того…

– Ой, – выдохнул тяжело я. – А я ж художником собирался стать… как мамка.

– Это дело хорошее, – похвалил дед. – Будешь рисовать родные просторы да загадки души русской. Будет тебе такое раздолье! Тут ведь понимать надо! Я ведь тоже рисовал… да в войну все пожглось, – показал он огромные рабочие, совсем не художественные, руки.

– А тебе сила-то хоть раз пригодилась? – спросил я вкрадчиво.

– А то! В японскую в засаде… В Берлине прям на подходе… и в Польше…

– Ой, а расскажи про Польшу, это про детей голодных, да? – выпрашивал я, совсем забыв про вишню.

– Ехали зимой… – и будто холодом обдало от его слов. – Деревни пустые. В каждом доме трупы. Или от бесчинств. Или от голода. Но делать нечего, где-то надо остановиться на ночлег. А я один был и Байкал, пес. Везли консервы нашим бойцам. Дело военное. Не довезешь хоть баночку – расстрел.

Вижу, – он приложил ладонь к бровям, всматриваясь вдаль. – Из одной хаты дымок идет. Подъехал, – вытер двумя пальцами у рта. – Осторожно вошел… Деревня-то после боя. Солдат не должно было остаться, ни наших, ни ихних… А там семья на скамьях от голода помирает. Все уже опухли от голода. Страшный запах смерти повис, хоть топор вешай. Мать взнемогла первой, вот и некому кормить шестерых стало. А зима лютая, как назло.

Говорит мне по-ихнему что-то. Молит о пощаде. Только непонятно о какой: быстрой смерти или долгой. Вталкивать ничего не стал, тут надо сразу решать. А на деле, шесть часов у меня было. Достал я свой паек и сварил им похлебку из топора, что называется. После голода, по первости – это то, что надо. Сразу-то есть нельзя, запомни. По чуток отходить от смерти надобно, по шажку, по наперсточку, а то спохватится, быстро загребет костлявая.

Я сглотнул, плохо понимая его слова, но боясь переспрашивать.

– Попоил их бедняг, а наутро уехал. Только пару консерв в бак с топливом засунул для них, раскроют – расстрел, а не раскроют – им привезу на обратном пути. Как во сне, не знал что будет. Вот токашма на Байкала надеялся, – улыбнулся собаке и погладил.

– Приезжаем. Считают… а там все ровно. Я ведь уже готовился к расправе праведной. Война ведь. От пропитания солдат исход нашей земли зависел. А тут семья… за одной семьей, понимаешь, брат, миллионы жизней стоят. Тут выбирать надо.

– Я понимаю, – согласился я, не совсем понимая, но тон у деда был слишком серьезный, чтоб не согласиться.

– А тут все ровно, – он задумался, будто до сих пор не верил тому чуду. – Опять не спамши, помчался в обратный путь. Зашел в хату, а там воздух смерти пропал. Ожили ребята. Ну, я им дрова нарубил, мать мазями своими на ноги поставил. Три дня у меня было. Все им посвятил. С Байкалом поохотничали, добычу всю оставили. Ну и на работу, на фронт, умчал. А они молодцы, ведь наши тоже!!! Славяне! – крикнул он мне, как бы доказывая родство и правоту своих действий мне. – Выжили сами! Все шестеро детей выросли! И до сих пор меня не забывают, пишут… И я их не забывал и не забываю, пишу. Как-то вот так, Васька, бывает. Кто его разберет, кто кому брат-сват. Вот помрем, потом уж узнаем, да? – развеселился он, как вдруг мы услышали тяжелый бег бабушки Оли.

– Ты посмотри на него! Не успокаивается, старый хрыч! Все стращает и стращает пацана…

Но мы уже не слышали, дали бег в другую сторону, где дед Боря проживал.

А проживал он не то слово!

– В кремле! Как президент, – смеялся дедушка Саша, легко одолевая бег в своем-то возрасте.

Белокаменный двухэтажный дом, загороженный белокаменным огромным забором, за которым цвели и благоухали вишневые, яблочные и миндалевые сады. Двоюродные дедушка Боря и бабушка Аглая, не уступая моим родным дедушкам и бабушкам, ухаживали за таким хозяйством в одиночку. Редко кто из трех сыновей приезжал из города. Хоть и не забывали родных, дорогие подарки отцу матери дарили, но вот визитами не баловали. Это ранило сердце дедушки Бори, об этом было не принято вспоминать. Но тут я всегда усмехался, потому что деда Саша почти при каждом удобном случае все-таки эту тему поднимал. Но тогда я не понимал, а может просто чувствовал, что брат брату все разрешал, вмешиваться и в кровоточащие и загнившие раны души. И деда Саша раз в две недели звонил каждому из племянников, напоминая о себе и о брате. В разных формах и тоне речи.

– Ну, что, буржуй, давай делись вишней с советской властью, – смеялся дедушка Саша, всегда придумывая прибаутки для встречи с братом. А были они не похожи внешне, как говорила Бабушка Оля, как коромысло с бочкой.

Дедушка Саша сухой и высокий, а дедушка Боря как огромная бочка с груздями, толстый и коренастый. Однако внутри оба горели как огонь.

– Нету больше советской власти! Добили ее. Демократия теперь. Свобода и раздолье, – громогласно и властно отвечал дед Борис, пожимая руку старшему братцу.

– Тогда принимай недобитки. Когда ваша демократия окончательно страну раздраит, в ад ввергнет, тогда вся надежда на недобитки ляжет. Так что корми от души нас, и еще с собой вишни наложи, – не уступал дедушка Саша.

Я тогда понимал, что за улыбками да смешками серьезные какие-то мысли стоят. И правильно понимал.

– Что ж только вишни?– кричала из окна Бабушка Аглая. – Колбасу давай, сало шмат. И возьми патиссонов, патиссоны Ольга любит.

– Не, – отмахивался дед, – мясо не возьмем. – А потом наклонялся ко мне и говорил, чтоб слышал брат:

– Свою козу никогда не ешь, Вася. Она тебя потом на рога и поставит, тока изнутри, за кишки возьмет и поставит.

– Все старые сказки… – махнул огромной рукой дед Боря и пошел в дом, зазывая с собой.

– Раньше слово «сказки» – быль означало. Мать всегда говорила. Своих не ешь. Отомстят.

– Ну а куда девать столько мяса-то? – возмущалась Аглая, тут же накрывая на стол для любимых гостей, доставая все самое красивое и вкусное.

– А куда вы столько заводите? Чей, не голод. Не третья мировая.

– Садись, Васек, – нежно погладил дед Боря меня по голове и очень ласково посмотрел на сходство роднее, вспоминая отца своего верно. Говорят, очень уж я на прадеда вышел хорошо.

– Что на майские не приедут? А картошку кто сажать будет? – в упор спросил дедушка Саша родню. Наступило молчание.

И через некоторое долгое время поднял голову дед Борис, а в глазах прям огонь горит, мурашки по коже побежали.

– Что ты меня буравишь? – усмехнулся брат. – На мне знаки стоят окаянные, рикошетом может отлететь на тебя. Уймись, – махнул он сухой рукой с длинными трудовыми пальцами. – Я ведь спрашиваю не от любопытства или от злорадства. Ты меня знаешь. В последний раз поссорились из-за этого – три года не разговаривали. Хватит уже. Я же вот что пришел… – и он замялся. А дедушка Боря тут же сменил гнев на милость, завидев смятение.

Это все от того, что деду Сашу было тяжело чем-то смутить. Значит, дело не в вишне. Бабушка Аглая присела, понимая, что и ее касается.

Вот я тогда удивлялся, как это они друг друга без слов понимают. Прям мыслечтение какое-то! Но потом с возрастом оценил и тоже приметил эту особенность родственных душ.

– Надо тебе, Боря, день рождения свой справить…– начал дед.

– Вот те на… – промямлил Борис.

– Не хотел, чтобы вы от меня узнали, – и тут достал газеты из-под мышки, – эх! Да лучше от меня… Что я старый тяну?!.. На войну родина наша собралась. Да на плохую. А твои богатыри, служивые, храбрые да горячие, первые полетят.

Бабушка Аглая уронила чашку, дедушка Борис побледнел.

– Надо бы тебе, Боря, день рождения свой справить. И всю семью позвать. Чтоб все приехали. И никаких отговорок. Если что – припугни болезнью какой.

– Ну, зачем? Ну, зачем нам эти войны нужны? – начала причитать бабушка Аглая, что я тоже заволновался. – Вот что дома не сидится?! Зачем нам чужие-то конфликты. Зачем всех спасать? Себя б лучше поберегли…

– Ты давай, женщина, прекрати плач Ярославны, – серьезно сказал дедушка, у которого огнем полыхнули глаза на такие разговоры. – А ты хочешь, чтоб мы всем скопом забились в один город, а лучше в одну церковь, сели там сиднем, как ослята, и давай богу молиться о спасении, да?! – Так вот не выйдет! Думаешь, у врага жалость к тебе появится, если ты ослихой запоешь?

Раньше, да собственно и до сегодня, никогда не видел, чтобы женщина, красивая женщина, которая еще в свои года являлась бабушка Аглая, с черными, как уголь глазами, острыми домиками-бровями, с цветом ежевики опалами в ушах, и красными, как малина губами, не обижалась на «ослиху». А только прикусила свою губу и размякла, с добротой глядя на свояка.

– Сожгут вместе с церковью и твоим богом!

– Богохульник, – тихо сказала Аглая. – Вот Ольга бы тебя слышала…

– Каждый день мой храп слышит, – парировал дед.

– Так вот, соберем всю семью и отметим юбилей твой, брат, – и скорбно сложил седо-рыжие брови, пока брат читал газету. А значилось там, что вооруженный конфликт только возгорается, собираясь распространиться на многие края нашей родины.

– Еще не уехали? – только поинтересовался Борис.

– Еще нет.

– А что совсем плохо дела?

– Позором закончится игра эта. Уж больно заигрывают с врагом, а тот ластится, подарочки делает, прям как рысь с тетеревом жирным играет, – и стал указывать на разные заголовки и статьи.

– Что там бабушка Оля делает? Почему в гости не пришла вместе с вами? – переключилась на меня бабушка Аглая.

– Пироги делает, завтра мама с папой приезжают в отпуск, – что знал отвечал я.

– А с чем пироги-то? – усмехнулась Аглая, трогая меня за мочку уха.

– Вроде с капустой… – вспоминал я, пытаясь одним ухом прислушиваться к шушуканью дедов.

И вскоре дедушка Боря, набрав в легкие воздуха, будто собираясь с силами, переключил внимание с газеты на меня.

– Что, внучок ты мой родной, учит уже тебя деда Саня боевой магии?

Я быстро воззрился на деда. Какая-такая боевая магия? И помотал отрицательно головой. Даже с обидой чуток.

– Такому в школе не научат. Ты, Вася, хорошо его слушай. Он меня еще учил. Может, мы благодаря этому огонь и воду прошли. У нас же мамки-папки не было. Мне дед твой и мамкой и папкой, и дядькой, и теткой родною был. Хорошо успела бабка наша кое-что порассказать ему самому перед тем, как ее большевики укокошили, – и укоризненно взглянул на деда. Тот отвел глаза.

– Есть моменты в истории, которыми мы, коммунисты, не гордимся, а стыдимся.

– А что ж твоя коммунистическая партия магию не одобряет? Вот узнали б где надо про твои приемчики да сказочки – не соскучился бы объясняться? – и стал смешно ухахатываться над братом, сделавшимся пунцовым.

– Дед, а ты что правда что ли черный колдун? – вдруг спросил я, как будто впервые вижу своего деда.

– Слушай больше Борьку, – только и бросил он, а сам отвернулся.

– Эх, люди! – вздохнул Борис и опять от души потрепал меня по плечу. – Какие вы счастливые! Вот нам бы хоть один из троих нарожал бы Васьков, Машуль, Варвар, Григорьев… Да, мать?

– Дождешься от них! – махнула рукой бабушка Аглая. – Каждый день мне только фотографии шлют с Канар, то с Африки, то еще с каких-то земель чужих. А оно надо?! Что дома-то не сидится? Кто будет здесь жить, работать? – и размахнула руками в стороны, указывая на хоромы, в которых только старики и проживали.

– А вот пусть Боря созовет всех сыновей со снохами, да с деверями, да со сватьями, кумовьями, разрешит друзей закадычных пригласить, устроит пир на весь мир, в баньке своей знатной попарит, как родных… Что ее жалеть-то? Авось и приедут целым миром… – и сам махнул рукой. – А если не приедут, внуки все равно приедут. Кто земле долг не отдал, все равно внуку-внучке возвращать. Крапивницей угрями пойдут в Африке-Америке своей, а сюда вернутся – как огурцы малосольные – родные и здоровые станут. Вот на Васька хоть гляньте, в городе задыхается, говорят врачи. Что там у тебя? Аллергия?! Тьфу на нее… А здесь, а ну, Васек, хоть раз воздуха-то не хватало?

Я помотал отрицательно головой, за что получил кулек конфет.

– Это да! – согласился Борис, – да хоть бы сначала нарожали. А то все для себя, да для себя!

– Война, брат, идет! Только раньше на нас танки свои гнилые гнали, а теперь хитрецы, поняли – русского солдата войной не проймешь. Они по мягкому, по душе, танками своими лживыми давай давить, приучать молодежь к веселой беззаботной жизни…

А если грянет завтра война настоящая? Кто постоит за землю, за мать с отцом, за деда и бабушку? – и стал размахивать газетой, как оплотом противника.

– Внуки, – вставил я свое слово, прожевывая шоколадную конфету, прилипшую к небу, и не дающую выговорить слово нормально.

Все трое воззрились на меня с интересом, будто увидали в первый раз, что я вырос.

– Я вас никогда не забуду, – проглотил-таки шоколадную прилипалу я и завидел, как намокли глаза у моих бабуль и дедуль.

Продолжение следует

Бабушкины Ольгины Сказки

– Вася, смотри, как мешать-то. Ты смотри сначала, потом делать будешь. По часовой стрелке, обалдуй, – медленно, размеренно, нежно, но как всегда напористо бабушка Ольга ткнула своим красивым пальцем мне в затылок, направляя внимание бестолковой головы на мешанину в огромном тазу. – Еще детям будешь показывать… – учила она, другой красивой рукой с большими рабочими пальцами, и светлыми, белыми, полупрозрачными ногтями, помешивая красивое тягучее тесто, усыпанное мукой в крапинку отрубей. И красивое золотое неснимаемое колечко с кабашоном граната, привезенным дедом из Чехии, с войны, все больше и больше погружалось в теплую душистую массу, становясь похожим на скульптуру из белого мрамора руки. Я опять засмотрелся на эту удивительную картину и тут же получил еще тык в затылок.

– Ну, бабушка, – заныл я. – Как я буду готовить? Да и для кого? Каких детей? Пусть жена готовит… Да ну, я никогда и не женюсь… – болтал я и получил удар, значительный, теперь уж по хребту.

– Ты что городишь, дурачок!? Типун тебе на язык! – и белые красивые брови бабушки, которые редко сходили со своих орбит, потому что редко что-то могло столкнуть их со своих мест, понеслись к переносице. – Ты думаешь ради чего племя человеческое живет? В носу копошиться ради? Или пузо набивать требухой? Ради детей, конечно, дурачок! – шлепнула она меня еще раз, но уже более дружелюбно, видно вспомнив, что я и в самом деле дурачок еще по возрасту и что с меня взять. – Но больше так не говори. Мысли, внучок, они скакуны. Сказал – не воротишь! Да и боженька все слышит, и слова наши, как и мечты сбывает. Быстро, иногда и не заметишь – а они сбылись окаянные.

Я обернулся на икону Спасителя, рядом с которой толпились игрушки-крупинички, сшитые бабушкой Олей, подаренные бабушкой Аглаей, какие-то были совсем старые, довоенные, наверное, еще с малолетства остались. И среди них стояла самая красивая, большая дама с бусами, в руках держа штук шесть детишек-крутенышей.

– А что ж Иисус твой не женился? – парировал я, задетый «дурачком» и «обалдуем». Бабушка на этот вопрос взяла мою руку в свою и цепко и неуклонно продолжала водить ею по часовой стрелке, что б я уразумел.

– Ибо несчастный он был человек…

– А вот и женился бы на твоей Макоши! – указал я подбородком на матрону, – может осчастливился бы.

Она посмотрела на икону, потом на куклу, потом на меня, и через минуту рассмеялась своим долгим, тягучим, глубоким, грудным, теплым, детским смехом.

– А может они и женились. То нам неведомо, ты лучше об себе думай. Ох, Васек-Васек! Выдумщик ты затейный. Какая девка на такого болтуна посмотрит?!

– Ну, зачем мне хлеб печь? – начал я уговаривать бабушку после маленькой победы, чтоб она меня отпустила побыстрее. Дед в сенях снедь собирал, намереваясь на рыбалку предвечернюю.

– А вдруг голод? – рассердилась бабушка на спешку. – Будешь знать, как сныть сушить, как муку из нее делать, чтоб волшебные лепешки получились, они голод на два дня гонят… – поучала бабуля.

– Ну, какой голод, бабушка?! Что ты говоришь?! Голод еще большевики победили… На дворе двадцать первый век, – повторил я любимую славу деда.