Полная версия:

Энергия. Трансформации силы, метаморфозы понятия

Понятие вибрации наряду с некоторыми его синонимами представляет собой один из топосов эстетической дискуссии, развернувшейся около 1910 года. Это понятие принадлежит к числу наиболее часто упоминаемых в теоретических работах Кандинского, который позаимствовал его из теософии, где вибрация обозначает силу, действующую за пределами материального мира и ауры. До того как подробнее остановиться на концепциях вибрации, следует отметить два ее общих качества: сама вибрация является незримой, а воздействие ее – повсеместным. Если понятие в данном значении возникает в художественной дискуссии, то это указывает на существование следующих мировоззренческих предпосылок, делающих возможным допущение обоих названных свойств: глаз лишен всевластия, восприятие объекта происходит сверхчувственным путем. Сам объект не расположен статично в видимом пространстве, а меняется в зависимости от воздействующей на него вибрации, он приобрел подвижность. Обобщенно можно сказать, что это обозначает переход в области восприятия и изображения от предметных образов к миру энергий, то есть вездесущих, всепроникающих и не связанных с объектом колебаний.

Кандинский несколько расплывчато формулирует: «Передача неуловимого и в то же время вполне определенного душевного процесса (вибрации) является целью использования отдельных художественных средств»263. Тут сформулировано намерение, но природа феномена не получает объяснения. Однако в работе «О духовном в искусстве» автор рассматривает некоторые примеры из современного искусства, которые вместе с отсылками к собственной художественной практике проливают свет на его концепцию.

Поверхностному характеру ориентированных исключительно на подражание природе произведений искусства, созданных в предыдущую эпоху, которая была, по словам Кандинского, «периодом материалистического соблазна» и вряд ли способна была породить вибрации в восприятии зрителя, художник противопоставляет программу искусства, воздействующего на внутренний мир: при созерцании таких творений искусства зритель «в своей душе находит с ними созвучия», нечто, что можно приблизительно обозначить словом «настроение»264.

Кандинский иллюстрирует свою мысль также примером из литературы, упоминая творчество Мориса Метерлинка. Он утверждает: «Слово есть внутреннее звучание», таким образом, оно не только обозначает предмет, но и вызывает некое выходящее за его пределы «абстрактное представление», более широкое, нежели образ конкретного материального объекта, например зеленого дерева. Такое представление есть «дематериализованный предмет, который тотчас вызывает в „сердце“ вибрацию». Только слово, которое больше ничего не называет и не обозначает, обнажает «свое чистое звучание… Душа приходит в состояние беспредметной вибрации»265.

Чистое звучание возникает вследствие очищения, семантического опустошения. Теперь слово становится свободным, превращается в элемент, которым художник может располагать, создавая любые комбинации с другими элементами. Это приводит к росту возможностей, например позволяет создать под уровнем текста, состоящим из чистых звучаний слов, уровень, на котором слова сочетаются в соответствии со своими значениями, а также внести элементы игры, контрапунктические соответствия между этими двумя уровнями. Однако заповедь чистоты у Кандинского таит в себе также опасность распада любых доступных для понимания взаимосвязей. Беспредметная вибрация является признаком высокого уровня развития искусства эмоциональной стимуляции, которое предполагает, что один элемент при прикосновении приводит в движение другой, увлекает его за собой или заставляет звучать.

С такой точки зрения Кандинский рассматривает воздействие цвета и формы в живописи. Он приписывает цвету психическую силу, которая «вызывает душевную вибрацию», это же относится и к форме. Между цветом и формой, которые в переходный период еще не могут сочетаться независимо от предмета, возникает, таким образом, бесконечное игровое взаимодействие. При этом не существует такой комбинации, которая в принципе была бы негармоничной, но каждая из них заключает в себе потенциал возникновения новой гармонии и тем самым создания вибрации266.

В своей эстетической программе Кандинский заявляет о «вполне эмансипированной» комбинации красок и форм267. Это сближает его с Шёнбергом, провозглашавшим «эмансипацию диссонанса»268. Оба художника активно обменивались идеями, и некоторые пассажи из «Учения о гармонии» (1911) Шёнберга указывают на истоки такого творческого родства. Он пишет: «Для тональной системы необходимо создать угрозу утраты ее господства, нужно дать возможность проявить себя жажде самостоятельности и бунтарским настроения». Затем он вводит понятие «блуждающего аккорда», «родина которого повсюду, но он нигде не остается надолго, космополит или бродяга»269. Заявленный здесь с анархистским пафосом «отказ от основополагающего значения тональности»270 соотносим со стремлениями Кандинского к освобождению от предмета и традиционных законов изобразительной гармонии.

В работах Шёнберга присутствует также эквивалент концепции вибрации, не связанной с предметом, которую предлагает Кандинский. Он описывает единство музыкального пространства, напоминающее структуру небес Сведенборга, где нет абсолютного верха и низа, правой и левой стороны и т. д., то есть это пространство, «где всякое движение тонов… следует воспринимать в первую очередь как взаимоотношение звуков, переменчивых колебаний, которые возникают в разных местах и в разное время»271. Именно эта свобода в выборе средств позволяет и Кандинскому создавать пространства картин, в которых цвет и форма использованы только в соответствии с «принципом внутренней необходимости»272, пренебрегающим традиционными представлениями, так что вместо переменчивых колебаний Шёнберга возникают вибрации. Однако в то время как Шёнберг говорит только о произведении, элементы которого колеблются во всех направлениях, создавая взаимосвязи в бесконечном пространстве, лишенном центра притяжения, понятие вибрации у Кандинского является амбивалентным: оно подразумевает вибрацию художника, которая объективируется в произведении, и в то же время ту вибрацию, которую это произведение вызывает, то есть «вибрацию в душе зрителя»273.

Предпосылкой возникновения вибрации является художественный язык, который все реже обращается к формам внешнего мира274 – подобный отказ от предметности позволяет в итоге свободно играть с элементами. Это напоминает идеи Маха о все новых и новых сочетаниях элементов. Однако Кандинский отмечает – и это отличает его от Маха, – что по мере утраты представления о статичном внешнем мире с обратной пропорциональностью возрастает значение мира внутреннего, очищенного и освобожденного от балласта материального бытия. А механизмом управления этим миром чистых энергий является душевная вибрация, которая позволяет создавать различные констелляции красок и форм.

Примечательно, что Кандинский, который заимствовал понятие вибрации из теософии, настойчиво ссылается при его использовании на последние достижения естественных наук, словно стремясь таким образом легитимировать этот термин, представить явление не только как мистический, но и как научно доказуемый феномен. О своем восприятии научных открытий он пишет в книге «Ретроспекции»: «разложение атома… отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира. Внезапно рухнули толстые своды. Все стало неверным, шатким и мягким. Я бы не удивился, если бы камень поднялся на воздух и растворился в нем»275. В другом фрагменте книги речь идет о прямой причинно-следственной связи между этими открытиями, то есть «растворением материи», которым захвачена «позитивная наука», и беспредметной живописью, которая может вызывать «душевные вибрации» и «потрясения души», выходя за пределы поверхностного материализма276. Тот факт, что ученые-естествоиспытатели заменили традиционное понятие материи абстрактным словом «энергия», Кандинский интерпретирует как «поворот к духовному»277 и заменяет понятие «энергия» словом «вибрация», имеющим теософскую традицию, при этом он считает вибрацию движущей силой, создающей композицию форм и красок, эмансипированную от предмета.

Существует множество свидетельств того – и тексты Кандинского являются лишь одним из них, – что в первой половине ХХ века дискуссия о материи и энергии выходит за пределы узкого круга физиков и даже становится одним из оснований, исходным пунктом художественного творчества нового типа. Фриц Маутнер в своей «Критике языка» обобщает революционно новую картину мира таким высказыванием: предмет является «единством подвижных молекул или молекулярных движений»278. Вильгельм Оствальд, также на рубеже XIX–XX веков, создает концепцию энергетизма, вдохновленную кризисом категории материи в физике, – в соответствии с этой концепцией энергия является основой всех материальных и духовных процессов. И в данном случае также прослеживается то влияние естественно-научного знания на эстетические идеи, которое мы уже наблюдали у Кандинского, так как теория Оствальда стала одним из источников русского футуризма, прежде всего творчества Хлебникова279.

Джон Донн «Первая годовщина»Всё на атомы крошится.Все – из частиц, а целого – не стало,Лукавство меж людьми возобладало,Распались связи, преданы забвеньюОтец и Сын, Власть и Повиновенье. (Перевод Д. Щедровицкого)Звуки возникают из‐за колебаний, повторяющихся через равные промежутки времени. Если наполовину сократить количество колебаний за один промежуток времени, то это сделает тон на октаву ниже, если на четверть, – то на две октавы и т. д. В конце концов, бывают колебания, которые длятся день, год, всю человеческую жизнь. Таковые имеют особое значение. Например, вращение Земли вокруг своей оси, вероятно, издает сильный звук, он вызывает колебания ее внутреннего устройства. Оборот Земли вокруг Солнца порождает иной звук, вращение Луны вокруг Земли – третий и т. д. При мысли об этом рождается представление о грандиозной музыке, и наша скромная музыка является лишь ее аллегорией, но аллегорией чрезвычайно важной. Мы сами, звери, растения, вся жизнь охвачены этими звуками. Звук и жизнь становятся тут едиными.

…

Подобно свету, звук также является сознанием. Каждый звук – это жизнь звучащего тела и жизнь внутри его, которая продолжается, пока длится звук и угасает вместе с ним. Каждый звук – это целый организм, обладающий пульсацией, формой и образом, как и все органически живое. Он выражает свое существование.

…

Звуки – это существа, которые понимают друг друга, как мы понимаем звук. Может быть, каждый аккорд представляет собой плод взаимопонимания звуков между собой и предстает нам уже сложившимся союзом. Аккорд становится образом духовной общности, любви, дружбы и т. д., гармония – образом и идеалом общества. Наверное, просто нет таких человеческих отношений, таких событий человеческой истории, которые не могла бы выразить музыка.

И. В. Риттер. Фрагменты из наследия молодого физика. 1810В то время как Канетти просто констатирует факт: «Эта напечатанная страница, предельно ясная и расчлененная, есть в действительности адское скопище беснующихся электронов»280, Беньямина пример Кафки вдохновляет на пространные размышления о связи естественно-научной мысли с современной литературной картиной мира. Творчество Кафки является, по его представлению, «эллипсом», смысловые центры которого порождены мистическим опытом и опытом современного жителя большого города. Последний опыт включает в себя две вещи: во-первых, тот факт, что современный житель большого города, будучи государственным подданным, ощущает себя во власти «необозримой чиновничьей бюрократии», во-вторых, этот человек является современником нынешних ученых-физиков. Можно добавить, что эти два обстоятельства пересекаются в одном моменте: повседневность начинает пугать, так, например, прошение, поданное в инстанцию, запускает действие непонятных механизмов, а под взглядом физика кажущаяся твердой материя распадается и превращается в хаос движений.

Здесь Беньямин цитирует отрывок из книги Эддингтона «Мир глазами физика», отмечая, что он не знает ни одного примера из литературы, который «в такой же степени выказывал бы кафковскую повадку»: «Я стою перед дверью, намереваясь войти в свою комнату. Это довольно сложное предприятие. Во-первых, мне надо преодолевать сопротивление атмосферы, которая давит на каждый квадратный сантиметр моего тела с силой в один килограмм. Далее, мне нужно попытаться поставить ногу на половицу, которая, как известно, мчится вокруг солнца со скоростью 30 километров в секунду; опоздай я на долю секунды – и половица улетит от меня на несколько миль. И этот вот трюк я к тому же должен произвести, повиснув на шарообразной планете головой вниз – точнее, головой упираясь куда-то вовне, в некое пространство, овеваемый эфирным ветром, который Бог весть с какой скоростью пронизывает каждую пору моего тела. Кроме того, половица вовсе не являет собой прочную субстанцию. Наступить на нее – все равно что ступить в рой мух…»281

Если Кандинский позаимствовал понятие вибрации у теософии, наследницы мистики, и пытался подвести под него научную базу, то Беньямин наблюдает у Кафки иную картину: «весь этот невероятный и наиновейший мир современного опыта (подразумевается физики) был донесен до него через мистическую традицию». Здесь затронут целый круг проблем, касающихся отношений между рациональным (естественно-научным) знанием и мистикой, который требует отдельного рассмотрения282. Нас же здесь занимает более конкретный вопрос, а именно вопрос о том, какой отголосок в художественном творчестве нашел феномен распада материи, ее соотнесение с категориями энергии и движения.

В этой связи представляется интересным, что еще до того периода, который обозначают как «рубеж веков», встречается способ чувственного восприятия, который осмысляет себя при помощи понятия «вибрация» либо слов близких к нему по значению. Ремарка Дебюсси к финалу «Пагод» могла бы стать девизом эпохи fin de siècle: «laisser vibrer». Самые разные возбуждения, многообразные формы сливаются тут в кружащуюся вокруг своей оси фигуру, чье постоянное повторение производит впечатление равномерного колебания. Все единичное оказывается поглощенным общим движением. Fin de siècle знает такую форму чувствительности, при которой конкретные впечатления дематериализуются, уступая место абстрактной вибрации, субъект дает движению увлечь себя, и в этом движении он становится неотделим от объекта.

Из этого проистекают взаимная путаница ощущений, смешение мира внешнего и внутреннего с их плавными и непрестанными перетеканиями из одного в другой. Маленькие бабочки над озером Зильс-Мария, которых описывает Пруст в одном из ранних сочинений, «вновь и вновь проносились над нашей душой, напряженной от волнения перед лицом такой красоты и готовой зазвучать, – вновь и вновь опускались на нашу душу, как томящий смычок. Своим легким движением они не касались воды, но ласкали наш глаз, наше сердце, и при каждом взмахе их крылышек мы были близки к потере сознания… упоительная мелодия зазвучала для нас… Наша зазвучавшая душа слышала в их полете музыку очарований и свободы, и нежные сильные мелодии озера, лесов, неба и нашей собственной жизни вторили ей с волшебной нежностью…»283 Здесь наблюдается синтез ощущений, которые объединяются в вибрацию. В этой вибрации зрительное ощущение превращается в музыку души, оно утрачивает свои конкретные свойства и в то же время приобретает более возвышенный характер: впечатление от полета бабочек попадает в центр возбуждения – душу, сливается там с другими впечатлениями и ощущениями и распространяет общие гармоничные вибрирующие колебания, в которых уже неразличимы отдельные составные компоненты.

Такой способ восприятия является амбивалентным: в некоторых обстоятельствах ощущение полноты мгновения может перерасти в чувство величайшего ужаса. Беспокойство и страх являются, если сохранять образность, о которой идет речь, дисгармоничными душевными движениями. На это указывает текст Кубина, предлагая при описании мельницы своего рода шкалу коэффициентов колебания: «Она трепетала, словно живая. Сквозь дымку проступали ее нечеткие, полуразмытые контуры; казалось, она состоит из какого-то студенистого вещества; от нее исходили непонятные флюиды, вызывавшие во мне внутреннюю вибрацию»284. Мир распался и превратился в непостижимое, бесформенное движение.

Роман Йенса Петера Якобсена «Нильс Люне», вышедший в свет в 1880 году и вызвавший необычайный резонанс в культуре fin de siècle, предлагает целую шкалу таких возможностей восприятия. Действительность подобна здесь ароматам, разлитым в теплом весеннем воздухе, о которых говорится: «все это мешалось, слоилось, вдруг выступало порознь, сливалось в одно, вспыхивало, гасло или медленно таяло в запахе ночи»285. Нильс Люне является эстетом, пассивно воспринимающим воздействие реальности, которая утратила конкретные очертания, распалась, превратилась в трепещущие соблазны, в мерцание, зыбь и дрожь286. Она опьяняет и в то же время утомляет его, наполняет страстным желанием броситься в «поток жизни». Это желание постоянно распадается на множество отдельных побуждений, попытка нервического персонажа придать образ бесформенному началу терпит крах, в финале он признает: «Существование стало призрачным, бессмысленно утекало, пропадало»287.

Все эти изображения вибраций построены по модели описания феноменов физики; попытки найти точки соприкосновения между учением о душе и естествознанием предпринимал еще в начале XIX века Густав Теодор Фехнер, опубликовавший до этого ряд работ о гальванической цепи и электромагнетизме: «Деятельность нервов можно сводить к химическим или электрическим процессам, но всегда в ней можно усмотреть, если не само взаимодействие колебаний мельчайших частичек, то, по крайней мере, влияние такового на ее пробуждение и протекание… однако колебания только кажутся исчезнувшими, они передаются окружающему миру или же, на время угаснув вследствие перехода их живой силы в так называемую энергию, они в силу закона сохранения энергии ожидают своего воскрешения в какой-либо форме»288. Он говорит о колебаниях или волнах разного порядка, которые исходят от внешней или внутренней жизни человека, вступают в различные взаимоотношения друг с другом и обеспечивают продолжение индивидуального существования, поскольку они не гибнут. Модель колебаний Фехнера представляет собой утопическое видение такого мира, микро- и макрокосм которого постоянно пронизан пульсациями сил, действующих за пределами преходящих материальных форм.

Непосредственное воздействие идей Фехнера приняло многообразные, иногда скрытые, формы289. Сходные размышления можно обнаружить у Рильке. Он говорит о постоянной трансформации того, что доступно чувственному опыту, «в невидимое колебание и возбуждение нашей натуры» и, наоборот, о переходе этих колебаний во Вселенную, – таким образом, происходит постоянный обмен и превращение энергий. При этом процессы, происходящие в субъекте, неотличимы от тех, которые совершаются в мире объектов, и те и другие подчинены действию тех же сил, выступающих как колебания. Материя существует только как предмет постоянных превращений, субъект также представляет собой только промежуточную форму, однако является при этом – и эта роль приобретает особое значение для поэтического творчества – трансформационным началом, одаренным сознанием: «А так как различные виды материи во вселенной суть лишь различные проявления вибраций, то мы, таким образом, готовим не только интенсивности духовного рода, а кто знает, может быть, новые тела, металлы, звездные туманности и созвездия»290. Рильке создает здесь умозрительную картину физических законов, на ее фоне становится понятным тот вид чувствительности, который нашел свое выражение в его стихотворениях, например в понятии резонанса291.

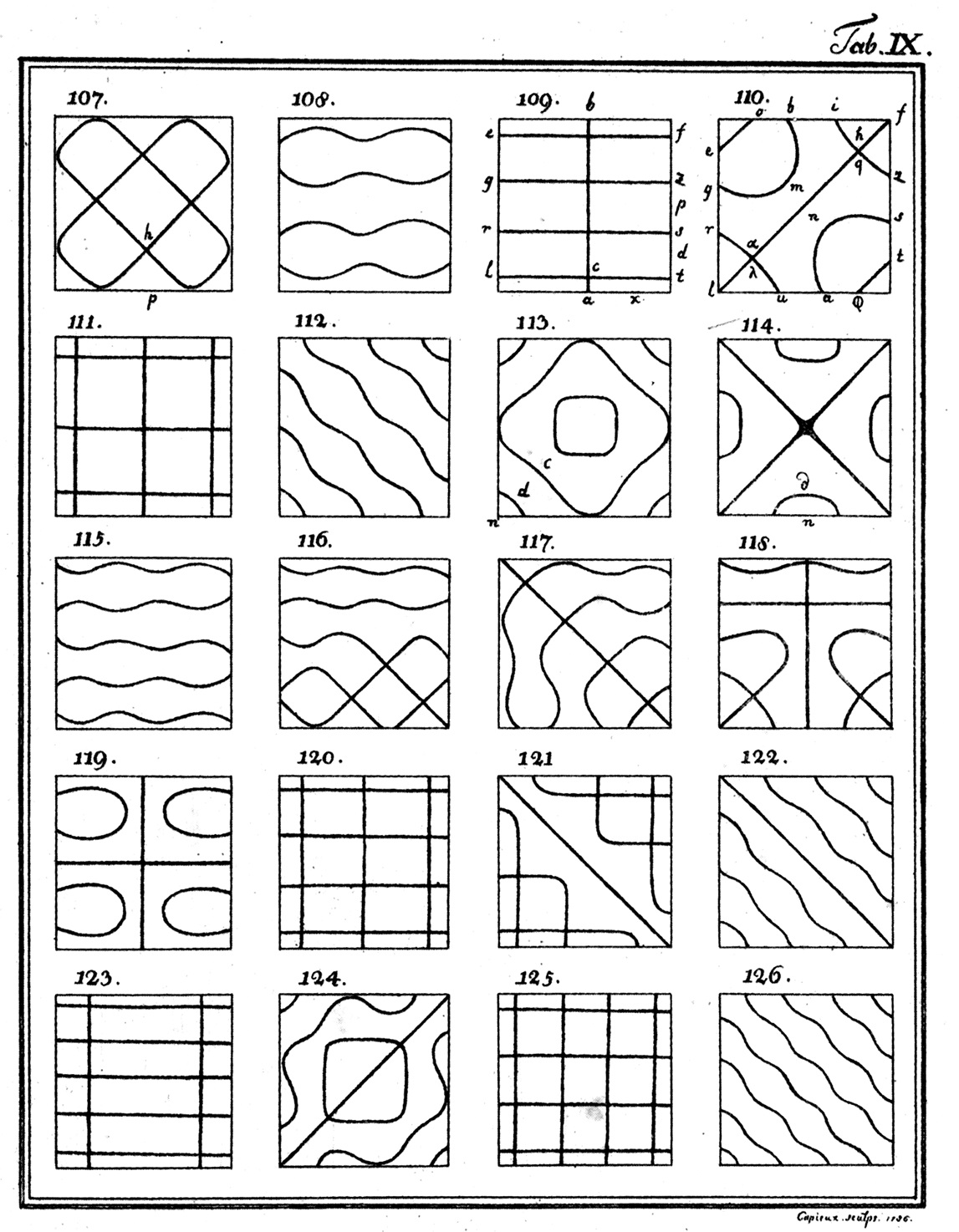

В письме от 15 июля 1924 года, адресованном княгиням Мари и Антуанетте Виндишгрец, он приводит пример такого мироощущения. Не без некоторых кокетливых оговорок он пишет: «…как часто, в больших соборах, я давал увлечь себя вере в то, что на протяжении столетий постоянно вздыбливающиеся волны органа не прошли бесследно для изгибов свода, сплетения орнаментов или для стертой поверхности каннелюр у столбов и колонн». Прошлое, историческая субстанция превращаются в волну и таким образом настигают восприимчивого созерцателя. Один из примеров, который приводит Рильке для иллюстрации описанного им процесса, а именно пример с металлическими опилками, образующими разные фигуры при звуке задетой поблизости струны, обнаруживает аналогии со специфическим культурным феноменом: он отчетливо напоминает так называемые фигуры Хладни, названные так в честь физика Эрнста Флоренса Фридриха Хладни. Эти фигуры возникают, когда колебания, создаваемые прикосновением к скрипичному смычку, передаются металлическим пластинам, посыпанным тонким песком, который и образует сложные конфигурации. В теософии этот пример иллюстрировал воздействие вибраций, колебаний, сила которых определяет все формы материального и духовного мира292.

Ил. 2. Качающиеся движения прямоугольного диска (Фигуры Хладни). 1787. Entdeckungen über die Theorie des Klanges. Leipzig, Tafel IX

Такое представление о колебаниях, а также выводы, к которым оно приводит, объединяет Фехнера, теософию (вдохновлявшую в этом отношении Кандинского) и Рильке. Оно подпадает в критической оценке Ницше под вердикт декаданса: «теряется сила сопротивления раздражителям, случайности определяют жизнь, человек огрубляет свой опыт и до чудовищных размеров преувеличивает его… „обезличивание“, распад воли; с этим связана целая разновидность морали, альтруистическая, та, которая ратует за сострадание; для этой морали самым существенным является слабость личности, делающая ее способной звучать в унисон и постоянно дрожать, подобно перевозбужденной струне… крайняя степень раздражительности»293.

Эта серьезная атака подспудно направлена сразу против нескольких противников одновременно. Основная оппозиция – это сила vs. слабость, причем последняя выступает как мишень критики в трех абсолютно разных формах, которые автор сопоставляет друг с другом. Критика альтруистской морали подразумевает полемику с Огюстом Контом, который создал понятие «позитивизм» и ради создания позитивного, разумного общественного порядка проповедовал альтруизм в противоположность эгоизму, то есть этику самоотверженности, подчинения личного блага общественным интересам. Для Ницше такие идеи представлялись заведомо лживыми на фоне реальности XIX века, к тому же выглядели модификацией христианства с его моралью сострадания294. Помимо того, эта позиция бытия для другого, вероятно, вызывала у него подозрения как таковая, подозрительной была двусмысленность самого понятия «самоотверженность», подразумевающего существование без самого себя и тем самым превращение в безвольный объект, на который воздействуют интересы других. И в этом месте проступает полемика с третьим неприятелем – декадансом, присущим модернизму и модернистскому искусству, с «крайней степенью раздражительности», которая его отличает и которая, наряду с феноменом звучащей в унисон личности, ведет в сферу вибраций и колебаний. Это утрата силы к сопротивлению, самоотверженность, которая уже неотличима от бездеятельности, утрата чувства реальности мира, ведущая к опустошению жизни.

Музиль подхватывает линию Ницше в саркастической пародии, изображающей силу колебаний вместо конкретных, в данном случае эротических, отношений. Арнгейм (его прообразом послужил электропромышленник Вальтер Ратенау) и Диотима становятся в романе «Человек без свойств» представителями к тому времени уже устаревшей чувствительности fin de siècle: вибрации заменяют им прикосновения: «Таинственные силы в них столкнулись одна с другой. Сравнить это можно только с пассатными ветрами, с Гольфстримом, с вулканическим сотрясением земной коры; силы, чудовищно большие, чем силы человека, родственные звездам, пришли в движение, от одного к другому, вне пределов часа и дня; потоки, которые нельзя измерить. В такие мгновения совершенно неважно, что говорят. Поднимаясь из вертикальной складки брюк, тело Арнгейма высилось, казалось, в божественном одиночестве гор-исполинов; соединенная с ним волной долины, стояла на другой стороне озаренная одиночеством Диотима… Стеклярусные нити портьер блестели, как пруды, копья и стрелы на стенах дрожали от своей оперенной и смертельной страсти, а желтые тома Кальман-Леви на столах молчали, как лимонные рощи»295.

Однако понятие вибрации выступает в то же время характеристикой современного мироощущения, которая объединяет такие разные явления, как механическое движение, «свинг» и «thrill». Взаимосвязь между движением механизмов и свинговой музыкой обнаруживает Адорно, который отмечает «механическую точность» в выступлениях джазовых музыкантов296. Родственное английскому «swing» немецкое слово «schwingen» первоначально обозначало «размахивать», «потрясать» оружием297; свинговая манера джазовой игры в целом подразумевает конфликт, напряженное взаимодействие основного равномерного такта и накладывающегося на него свободного ритма. Кроме того, свинговая музыка передает некое мироощущение, определить которое затрудняются сами джазовые музыканты298, диапазон этого мироощущения простирается от наслаждения стандартизацией процесса, выраженной механическим тактом, – это удовольствие Адорно назвал садомазохистским299, – до «позитивных вибраций» («good vibrations»), столь популярных в 1960‐е годы. Родственным по духу феноменом является также «thrill», появление и развитие которого Микаэл Балинт связывает с такими приметами и стимуляторами Нового времени, как скорость, нарушение чувства равновесия, создание эффекта головокружения на ярмарках и т. п.300, – таким образом, речь идет о возбуждении напряженности, о щекотании нервов, которые в кино предлагает жанр триллера. «Thrill», как и вибрация, обозначает форму возбуждения, в данном случае возбуждения волнения и ужаса, «thrill» предполагает переход от спокойствия к движению, нарушение стабильного состояния, психологически это бегство от рутины повседневности при помощи чувства сладкого ужаса.