Полная версия:

Путеводитель зоолога по Галактике. Что земные животные могут рассказать об инопланетянах – и о нас самих

Новый критерий: родословная

Всего 150 лет назад, причем буквально в одночасье, наш метод и даже сам принцип, лежащий в основе классификации живого, кардинально изменились. С тех пор как Дарвин объявил, что все современные формы жизни происходят от более ранних, наука о принципах классификации живых организмов, (систематика) сместила акценты: классификация должна основываться на происхождении, а не на внешности, форме или функции. «Ведет ли кит себя как рыба?» – неверная постановка вопроса. Следует спрашивать: «Насколько близко родство между китом и рыбой?» Хотя для нас этот подход кажется совершенно очевидным, сама идея, что кит может быть родственником лягушки или даже гриба, пусть и отдаленным, Аристотелю показалась бы абсурдной. Но посмотрите, насколько элегантен этот новый метод. Старые категории «царств» живого – животных, растений и протистов (микроорганизмов) – сохранились, но обрели не просто описательный смысл. Отныне они представляли корни отдельных родословных деревьев – патриархи и матриархи генеалогической системы, которую было легко понять по аналогии с человеческими семейными родословными. Как у Шекспира в трагедии «Ромео и Джульетта» – если вы принадлежите к семейству Монтекки, вы Монтекки и все ваши родственники Монтекки, тогда как у семьи Капулетти собственное родословное древо. И вместе с тем все эти семейные деревья связаны воедино в одно большое Древо Жизни. Даже враждующим Монтекки и Капулетти приходится признать, что когда-то у них был общий предок.

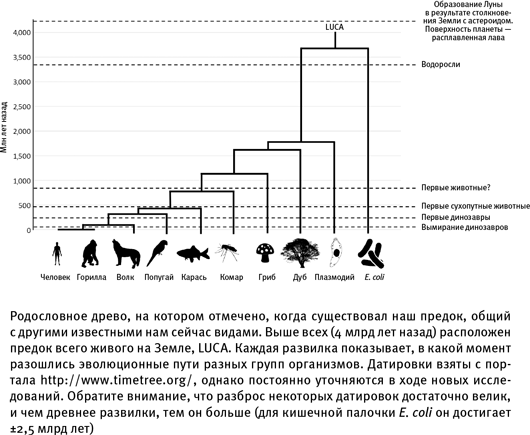

Если применять этот принцип более широко, тот факт, что у нас и всего живого на Земле один и тот же общий предок, означает, что жестких границ между любыми двумя группами организмов больше нет. Можно даже вычислить, как давно жил наш общий прапрапредок с любым другим видом. Родословное древо, приведенное ниже, даст вам представление о том, когда жили наши предки, общие с некоторыми хорошо известными существами, например волком. В данном случае общий предок был мелким пушистым млекопитающим (о котором мало что известно), жившим во времена тираннозавров, и часть его потомков стала хищниками, а часть – приматами, как мы. Чтобы найти нашего общего предка с золотой рыбкой, понадобится перенестись гораздо дальше в прошлое – задолго до эпохи динозавров. Еще более отдаленной окажется наша общая история с растениями и грибами – она теряется в глубокой древности, до появления первых записей в палеонтологической летописи. Даже насекомые отделились от наших собственных предков сразу же, как только первые животные стали занимать разные ниши и диверсифицироваться в мириады форм.

В настоящее время эти родственные связи можно вычислять только путем досконального изучения генетического сходства и различия разных видов, но в самих датировках остается еще много неясного, и дальнейшие научные исследования помогут нам точнее разобраться, что и когда происходило с нашими предками. Наша общая родословная с бактериями вроде кишечной палочки (Escherichia coli) восходит к самой заре жизни, к моменту вскоре после того, как Земля достаточно остыла, чтобы образовались первые сложные органические молекулы. Непосредственно у основания древа, как считается, находится наш последний универсальный общий предок LUCA (сокращение от Last Universal Common Ancestor не имеет никакого отношения к песне «Лука» Сюзанны Вега 1987 г., хотя в ее тексте есть весьма подходящая строчка: «Не спрашивай меня, что это было»).

Независимо от того, существовал ли один общий предок или это было нечто более сложное (например, множество микроорганизмов, обменивавшихся ДНК в рамках своего рода генетической коммуны), слово «универсальный» в данном случае вводит в заблуждение. Предок всего живого на нашей планете был почти наверняка землянином, и вряд ли по нему можно судить об общих предках живых существ в других частях Галактики. Даже если жизнь зародилась на Марсе и попала на древнюю Землю с метеоритами, она все-таки остается жизнью, возникшей в Солнечной системе, и не имеет отношения к миллиардам других планет в Галактике.

Впрочем, недостаток точных сведений о корнях древа не умаляет привлекательности этого элегантного и, прямо скажем, обоснованного метода классификации всего живого. Метод родословных деревьев оказался так заманчив, что с тех пор, как был принят, он ни разу не подвергался сомнению. Хотя сомнения должны были бы возникнуть. Ведь, если исключить случайный перенос живой материи с одной планеты на другую, можно не сомневаться, что инопланетная жизнь не имеет общих предков ни с нами, ни с любыми другими организмами Земли. Классификация, основанная только на родстве, а не на форме или функции, исключает всех инопланетян, независимо от того, насколько они похожи на нас, из категории «животных».

Важно ли это? Вероятно, важно. В многочисленных научно-фантастических произведениях изображаются инопланетные виды, подобные животным: песчаные черви в «Дюне», Эдгар-жук из «Людей в черном» и чуть ли не все инопланетяне из «Звездных войн», в первую очередь Чубакка и эвоки. Правдоподобны эти образы или не очень, наша эмоциональная реакция на обитателей других миров, если те окажутся похожими на животных, будет аналогична нашей реакции на земных животных, независимо от наличия общих предков. Чисто технический вопрос, следует ли нам относить инопланетян к животным, кажется пустячным в сравнении с этическим и эмоциональным вопросом: следует ли нам относиться к ним как к животным? В рамках задач астробиологии, возможно, логичнее и полезнее будет при решении вопроса об их классификации рассматривать как эволюционное происхождение организмов, так и их свойства.

Все ли зависит от родства?

Мы уже признаем, что родство – не единственный критерий, определяющий наши отношения с другими животными на планете. За последние десять лет нас захлестнул шквал судебных дел о присвоении «прав человека» животным. Самый знаменитый случай – когда в одном из судов Нью-Йорка рассматривался иск о присвоении права на неприкосновенность личности двум шимпанзе, Геркулесу и Лео, которых использовали для проведения медико-биологических экспериментов в Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук[39]. Хотя общество и суды, похоже, еще не готовы наделить животных полноценными человеческими правами (вопрос, который будет обсуждаться в разделе 11), законы, защищающие животных как таковых (от жестокого и ненадлежащего обращения), продолжают укрепляться. Но теперь мы сталкиваемся с новой проблемой: как мы определяем, какие животные заслуживают защиты, а каких можно истреблять по своему желанию? Судебное дело Университета в Стоуни-Брук показывает, насколько сильные эмоции мы испытываем по отношению к нашим ближайшим родственникам – у большинства людей страдания шимпанзе вызывают неприятные переживания, так как эти животные – самые близкие наши родственники (наш общий предок жил всего 6 млн лет назад) и похожи на нас по поведению, мимике, а также, скорее всего, по эмоциям.

Возьмем, например, дельфинов, чье поведение внешне напоминает человеческое и обеспечивает им всеобщую симпатию. В 2013 г. индийские власти решили запретить содержание дельфинов и китов в неволе ради развлечения, отметив, что «некоторые ученые» предлагали считать дельфинов «нечеловеческими личностями». Но крысы нам куда более близкая родня, чем дельфины, однако при этом родственные связи с человеком не спасают крыс от регулярного уничтожения. Дельфины, при всех особенностях поведения, сходных с человеческими, гораздо более дальние наши родственники, чем, допустим, летучие мыши-вампиры, у которых, как и у крыс, тоже весьма дурная слава. В действительности вампиры – вполне общественные и альтруистичные животные, они делятся пищей с голодными особями, которые не смогли вылететь на охоту (раздел 7). Если взглянуть глубже, не только на внешние формы поведения, можно также убедиться, что мозг дельфина во многих отношениях гораздо больше напоминает мозг летучей мыши, чем человеческий. Это может оказаться неожиданностью для людей, считающих, что интеллект дельфина говорит о том, что его мозг похож на мозг человека. Об этом не стоит забывать, обсуждая вопрос, будет ли мозг внеземных существ, таких же разумных, как и мы, подобен нашему.

Мозг дельфинов и мозг летучих мышей имеет определенное сходство потому, что те и другие нуждаются в необычайно сложной системе обработки данных, полученных с помощью собственных уникальных систем эхолокации. Животное издает сложные звуки, а затем слушает отраженное эхо, чтобы получить сведения о мире вокруг себя без помощи зрения. Эта обработка сенсорной информации происходит в мозжечке, отделе мозга, который у дельфинов и рукокрылых пропорционально крупнее, чем куда более скромная кора головного мозга – та его часть, которую принято связывать с интеллектом. Данный факт говорит о том, что физическое сходство – в особенности физическое сходство в строении мозга – не такой уж хороший критерий, чтобы предсказать, насколько инопланетный вид будет похож на нас.

В 2010 г. Евросоюз ввел строгие законодательные ограничения на использование животных в лабораторных опытах. Директива касается всех позвоночных животных – млекопитающих, птиц, рептилий, рыб и амфибий, но не беспозвоночных, таких как насекомые и черви, которые, как считается, отличаются недостаточным когнитивным развитием, чтобы «страдать» в человеческом понимании. Однако закон делает особое исключение для осьминогов и родственных им видов, поскольку те явно проявляют признаки интеллекта и, вероятнее всего, наделены чувствами. Постоянно приходится слышать истории о том, как осьминоги поднимают крышку аквариума, переползают по полу в другой аквариум, съедают там рыбу и затем возвращаются «домой», снова закрыв крышку. Директива Евросоюза основывается на предположении, что осьминоги способны чувствовать не только боль, но также скуку, отвращение и страх, однако складывается впечатление, что мы просто представляем себя на их месте. Осьминоги и прочие головоногие моллюски вызывают у нас сопереживание и интерес, несмотря на то что наш с осьминогом общий предок жил 800 млн лет назад, а значит, осьминоги нам не более близкие родственники, чем любые другие животные! Когда дело доходит до определения, в чем животные «похожи на нас», степень родства явно не единственный фактор. Итак, возможно ли определение животного, не зависящее от родословного древа?

Быть животным – значит двигаться

Перед наукой стоит задача классифицировать все, что составляет окружающий нас мир, поэтому она предлагает простые и недвусмысленные критерии, по которым можно определить то общее, что есть у всех животных, – об этих критериях мы узнаем еще в школе, а затем и в университете. В первую очередь животные состоят из множества различных клеток, и практически у всех животных разные клетки выполняют разные функции. У нас есть клетки кожи и клетки крови – они выглядят и ведут себя по-разному. Этого определения достаточно, чтобы отличить животных от одноклеточных организмов типа бактерий или амеб. Естественно, у растений тоже много различных типов клеток. Однако животные отличаются от растений в одном ключевом отношении: животные не производят сами для себя пищу. В то время как растения используют солнечный свет, чтобы превратить простые молекулы воды и углекислого газа в соединения, необходимые им для выживания, животным надо передвигаться в поисках пищи, и именно то, как они это делают, по-настоящему отличает животных от всех остальных живых существ. Грибы, огромная разнообразная группа организмов (видов грибов вдвое больше, чем растений), тоже не могут сами производить пищу. Но, в отличие от животных, которые поглощают еду и перерабатывают ее внутри тела, у грибов внешнее пищеварение – они выделяют ферменты, чтобы разлагать другие организмы до необходимых им питательных веществ. Подвижными грибы могут быть лишь в виде спор, которые разносит ветер[40]; как только они прорастут, они поедают все, что окажется в пределах досягаемости.

Вот хороший признак, позволяющий провести разграничение между животными и любой другой формой жизни на Земле, который хорошо вписывается в наши интуитивные представления: животные двигаются. По-латыни animalis «животное» происходит от animus «живой, дышащий» (вспомните слово ре-анимация), однако в наше время анимацией называются движущиеся картинки, и это слово ассоциируется с движением, деятельностью. Поэтому, хотя наука может утверждать, что животное – это многоклеточный организм, который неспособен самостоятельно производить питательные вещества и потому должен поглощать какую-то пищу и переваривать ее внутри своего тела, мы обычно опускаем все эти рассуждения и вслед за Аристотелем попросту говорим: «Животные двигаются».

Конечно, реальный мир полон исключений: некоторые животные подвижны только на стадии размножения, как, например, личинки кораллов (коралловых полипов), которые распространяются в воде и свободно плавают, пока не осядут на дно, где проведут всю оставшуюся жизнь. В этом смысле их «движение» напоминает распространение грибных спор или семян растений. Однако исключений бояться не стоит; классификация живого никогда не будет простой и очевидной, поскольку жизнь в принципе полна полутонов и незаметных переходов, и ярко выраженные различия в реальности составляют скорее исключения, чем правило. Тем не менее я хочу сосредоточиться на более сложном вопросе: можем ли мы быть уверены, что наше определение животных, основанное на движении, относится к реальной, обособленной категории организмов, а не к возникшей в результате простого стечения обстоятельств и отражающей крайне специфичную историю земной жизни за последние 4 млрд лет? Проще говоря, двигаются ли внеземные животные?

Возможно ли, что дело обстоит настолько просто? Животные двигаются, растения – нет. На интуитивном уровне это различие кажется наивным, тривиальным, вероятно существующим только на Земле, а не во всей Вселенной. Может быть, я использую термин «животное» слишком вольно; может быть, я подразумеваю под ним «то, чему мы можем сопереживать» – как пауку в ванной. У «инопланетного животного» в моем понимании вполне могут быть листья и способность к фотосинтезу, как у Грута, персонажа франшизы «Стражи Галактики». Но я убежден – и постараюсь это доказать, – что способность двигаться лежит в основе всех прочих достижений, о которых пойдет речь: кооперации, социальности и в особенности интеллекта.

Есть основательные причины полагать, что мы придаем такое значение различию между движением и неподвижностью не по собственной прихоти, а потому, что оно носит фундаментальный характер. Но чтобы разобраться в этом вопросе, нам придется отправиться в прошлое, в то время, когда эволюция животных только начиналась, 500 млн – 1 млрд лет назад, в те времена, когда жили наши общие с комарами и осьминогами предки.

Эдиакарский сад

До 1950-х гг. палеонтологи считали, что сложные организмы появились около 540 млн лет назад в ходе так называемого кембрийского взрыва. Окаменелостей древнее этого времени практически не найдено, но с этого рубежа и далее палеонтологическая летопись демонстрирует «взрыв» биоразнообразия – в ней появляются всевозможные формы животных, многие из которых обладают фундаментальными чертами сходства с современными: симметрией тела, наличием конечностей, глаз и т. д. Почти все основные типы нынешних животных (моллюски, ракообразные, черви, даже примитивные позвоночные) находятся в отложениях возрастом от 540 до 490 млн лет. Так какой же была жизнь до кембрийского взрыва?

Открытие прекрасно сохранившихся во всех деталях окаменелостей докембрийского времени, иногда даже микроскопических, стало для нас важным, хотя все еще недостаточно прозрачным, окошком, через которое можно рассмотреть истоки происхождения животных. Промежуток от 630 до 540 млн лет назад известен как эдиакарский период (получивший название в честь австралийских холмов, где были впервые обнаружены окаменелости этого периода). Некоторые из гипотез о природе организмов, живших в то время, можно сказать, революционны. У эдиакарских животных как будто не было никаких раковин или панцирей – это одна из причин, по которым их редко находят в ископаемом состоянии, – а по строению они резко отличаются почти от всех животных, существовавших с кембрия до наших дней. Почему эта необычная, инопланетного вида биота около 540 млн лет назад внезапно оказалась вытеснена и не оставила потомков, которых мы могли бы изучать, остается загадкой.

Одно из объяснений состоит в том, что в этом древнем мире практически отсутствовали хищники. Эти существа жили, когда у природы не было «окровавленных клыков и когтей», по выражению Теннисона[41]; они жили в бесконфликтное время, мирное и безмятежное, когда организмы просто собирали энергию солнечных лучей[42]. Может быть, эти существа сами обладали способностью к фотосинтезу, а может быть, состояли в симбиозе с микроскопическими водорослями, живущими внутри них, как бывает у некоторых современных коралловых полипов – животных, усваивающих солнечный свет с помощью не-животных. Так или иначе, их способы добывать пропитание были, по-видимому, довольно идиллическими – они не охотились и не ели друг друга. Образ неомраченного мира без хищников вдохновил американского палеонтолога Марка Макменамина окрестить эту эпоху «Эдиакарским садом»[43].

Давайте совершим экскурс в историю жизни, предшествовавшую этому времени[44]. В определенный момент каким-то образом зародилась жизнь. Мы не знаем, в чем состояло это событие, как оно протекало, неизвестно даже, возникла ли жизнь в одном месте и затем распространилась повсеместно, или же это событие происходило независимо и одновременно во многих местах. Но скорее всего, небольшие самовоспроизводящиеся молекулы, близкие к современным РНК, стали распространяться по теплым мелким водоемам, в ту пору покрывавшим планету. Вскоре генетический материал обрел оболочку в виде жирового пузырька, защищавшую его от изменений среды, и с этого момента можно говорить о первых клетках. Могло существовать много разных типов примитивных клеток, или только один тип, но некий организм (или, быть может, группа организмов) оказался успешнее других и стал единственным предком всей последующей жизни на Земле – это был наш последний универсальный общий предок, LUCA.

По мере того как потомки LUCA распространялись и диверсифицировались, все они сталкивались с одними и теми же проблемами: в первую очередь – где достать энергию. Без энергии живое разлагается и перестает быть живым. Одним из ее источников стало внутреннее тепло Земли, выходящее наверх благодаря подводной вулканической активности, другим – солнечный свет. На самом деле в ту пору иных вариантов попросту не было. Солнечный свет, впрочем, был доступен на Земле повсюду (до определенной глубины), тогда как подводные вулканы встречались лишь в отдельных местах. Поэтому в ходе эволюции организмы приобрели химические соединения и органы, позволяющие связывать солнечный свет и использовать его энергию для поддержания своей жизни. Если вам повезло найти укромный пляж на морском берегу, где много солнца и никакой конкуренции за места для загорающих, вы сможете расслабиться и спокойно отдохнуть. Однако эволюции отсутствие конкуренции ничего хорошего не сулит – ведь в подобных обстоятельствах не нужны инновации, чтобы получать преимущества, и нет проблем, которые нужно решать. Некоторые организмы были успешнее других и оставляли больше потомства, но всем жилось достаточно легко, и формы жизни были довольно простыми. Жизнь появилась около 3,8 млрд лет назад, однако в первые 3,2 млрд лет на Земле никто никого не ел. Эволюция шла медленно. Но все же она шла, и «эдиакарский сад» населяли самые разнообразные формы жизни, причем каждая из них, вероятно, использовала мирную, изобильную среду обитания по-своему, чуть иначе, чем другие.

Неясно, принадлежат ли эдиакарские ископаемые остатки животным. Эта неясность связана с определением «животных» по принципу эволюционного родства. Некогда жил организм, которому было суждено стать общим предком всех современных животных (и, как это ни странно, грибов). Он был одноклеточным и двигался, вращая жгутиком, как сперматозоид. Его называют заднежгутиковым, но у него есть и более эффектное название – опистоконт, вполне достойное существа, сыгравшего столь значимую роль первопредка всех животных. Заднежгутиковые появились около 1,3 млрд лет назад, задолго до эдиакарского периода. Были ли они предками и тех существ, ископаемые остатки которых мы находим в эдиакарских отложениях? Если да, то по критериям родословного древа этих существ следует причислить к животным[45]. Если же заднежгутиковые составляли отдельную ветвь, то был какой-то более древний предок, общий для животных и эдиакарских организмов.

Какова бы, впрочем, ни была их родословная, эти эдиакарские существа по своим характеристикам не слишком напоминали животных. Они неподвижно сидели, вбирая в себя солнечные лучи, и, хотя двигаться они, по-видимому, умели, не похоже, чтобы особенно к этому стремились. После «эдиакарского сада» в ископаемой летописи появляются многочисленные свидетельства передвижения животных: они закапывались в песок, чтобы спрятаться, или бегали по морскому дну, однако для эдиакарского периода такие признаки бурной активности отсутствуют вовсе. Этот мир был застывшим – настолько застывшим, что у живших тогда существ отсутствовал обязательный в нашем представлении признак животного, а именно движение.

Нет никаких гарантий, что подобное развитие событий хотя бы отчасти повторится на ранних этапах эволюции жизни на какой-либо другой планете. И все же пока в нашей истории нет ничего особенно характерного именно для Земли. Солнечный свет (или свет звезды, вокруг которой вращается планета) скорее всего окажется наиболее легкодоступным и мощным источником энергии для поддержания жизнедеятельности. Эволюция может выработать разные способы использования этой энергии. На начальном этапе если не все, то многие планеты должны пройти через аналогичную фазу биоразнообразия, основанного, главным образом, на «бесплатном» свете их солнц.

Изгнание из рая

Внезапно все переменилось. То ли пляж переполнился любителями позагорать. То ли, что вероятнее, изменился климат, и неисчерпаемый бесплатный обед закончился. Какое-то существо стало получать энергию не от солнца или горячих вулканических источников, а путем поедания других живых организмов. В библейском повествовании Адам, Ева и все остальные существа, населявшие Эдемский сад, были вегетарианцами и вели беззаботную жизнь, пока их не изгнали из сада[46]; нечто похожее случилось и в нашей земной истории. Стоило хищничеству войти в моду, как эволюция рванула в ускоренном темпе: тех, кто не успевал приспособиться, съедали – в буквальном смысле. Появлялись всевозможные оборонительные и наступательные приспособления: защитные шипы и панцири, зубы, чтобы откусить от кого-то кусочек, глаза, чтобы выслеживать, кого кусать, – или следить, чтобы вас не укусил кто-то другой. За несколько десятков миллионов лет эдиакарский рай прекратил свое существование. Природа ощетинилась зубами и когтями, пусть пока еще и не обагренными кровью. Это уже были самые настоящие животные, которые бегали, плавали и рыли норы, спасая свою жизнь, в отличие от современных им растений, которые упорно сохраняли неподвижность и продолжали усваивать солнечный свет, стараясь по возможности устоять против неумолимого натиска травоядных.

Эта глава истории земной жизни в одних отношениях довольно специфична для нашей планеты, но в других отношениях, несомненно, абсолютно универсальна. Конечно, нельзя ожидать, что на другой планете повторится точно такая же последовательность и хронология событий, как та, что привела к кембрийскому взрыву на Земле. Тем не менее некоторые факторы неизменны. Для эволюции требуется давление отбора, конкуренция, ограниченность ресурсов. Идиллические сады вряд ли способны породить сложные формы жизни, наблюдаемые в наше время. Можно с уверенностью утверждать, что в любом месте Вселенной живым существам понадобятся, по меньшей мере, два ресурса: энергия и пространство. Энергия, потому что физические законы гласят, что без постоянного притока энергии системы распадаются и теряют упорядоченность – а это противоречит жизни. Пространство, потому что два организма занимают больше места, чем один, а размножение служит основой естественного отбора – единственного известного механизма, который способствует самопроизвольному зарождению сложности. Рано или поздно начнется конкуренция за энергию и пространство. Появление животных – существ, способных к передвижению ради конкуренции за ограниченные ресурсы, – практически неизбежно.