Полная версия:

Путеводитель зоолога по Галактике. Что земные животные могут рассказать об инопланетянах – и о нас самих

Математический анализ дает нам весомые основания полагать, что естественный отбор может быть единственным объяснением жизни во Вселенной, и немалая доля наших представлений о том, что без естественного отбора эволюция жизни обойтись не могла, обусловлена математикой. Сами уравнения, возможно, несколько скучноваты, но только не стоящие за ними идеи. Одно из самых полных математических описаний того, как и почему происходит процесс эволюции, составил Джордж Прайс, замечательный, хотя и малоизвестный ученый XX в. Он был химиком, а не биологом и не математиком, но в сотрудничестве с двумя титанами эволюционной теории, Джоном Мейнардом Смитом[18] и Биллом Гамильтоном, создал самое полное математическое описание причин эволюции. Рассказывают, что неотвратимость эволюционных сил произвела такое впечатление на Прайса, что он, бывший прежде убежденным атеистом, обратился в христианство, раздал все свое имущество, посвятил остаток жизни помощи бездомным, впал в глубокую депрессию и умер в нищете в трущобах[19].

Один из ключевых элементов уравнения Прайса состоит в том, что и количественные характеристики какого-либо признака животного – например, длина его зубов, – и преимущество, которое дает это признак, изменчивы. У одних животных зубы длиннее, у других короче. Хотя более длинные зубы действительно могут быть преимуществом, это не всегда означает, что зубы в два раза длиннее окажутся для животного в два раза полезнее. Скорее, существует общая тенденция – чем длиннее зубы, тем больше преимущество. Прайс математически доказал, что скорость изменения признака в популяции со временем (скорость, с которой у потомков животных удлиняются зубы) зависит от так называемой ковариации между признаком и преимуществом, которое он обеспечивает, иными словами, от того, насколько тесно взаимосвязаны признак и его полезность. Если с удвоением длины зубов польза всегда удваивается, то длинные зубы распространятся в популяции как пожар. Если эта связь слабее – например, если удвоение длины зубов дает прирост пользы только на 10 %, и притом только в 50 % случаев, – то темпы эволюции будут гораздо медленнее.

Невозможно переоценить значение того, что на вооружении ученых появилась модель, позволяющая предсказывать ход эволюции. И эта модель не опирается ни на какие исходные данные, привязанные к Земле. Уравнение Прайса точно так же будет работать для любой экзопланеты в Галактике. Британский философ Бертран Рассел говорил: «Я люблю математику прежде всего за то, что в ней нет ничего человеческого, за то, что с этой планетой, со всей случайной Вселенной ее, по существу, ничего не связывает – за то, что, подобно Богу Спинозы, она не полюбит нас в ответ».

Некоторые из этих математических моделей можно представить наглядно. Вообразите, что вас высадили посреди гористой местности в густом тумане и велели добраться до вершины горы. Ландшафт вокруг вас называется ландшафтом отбора или адаптивным ландшафтом[20]. Речь идет не о вашей приспособленности к жизни в горах, здесь имеется в виду совсем иное. В эволюционном смысле «приспособленность» определяется тем, насколько эффективно вы передаете свои гены будущим поколениям. Дело не только в вашей способности успешно выживать, но и в том, сколько у вас детей, сколько из них, в свою очередь, выживет, чтобы обзавестись собственными детьми, и так далее, поколение за поколением. В случае нашей наглядной аналогии – чем выше вы поднимаетесь, тем лучше вы приспособлены к своей среде и тем выше ваша эволюционная приспособленность; чем выше вы забрались по склону горы, тем больше потомства вам удалось вырастить. Сколько разных методов можно использовать, чтобы отыскать вершину горы? Хорошо, если у вас есть карта или вы можете разглядеть вершину горы и двигаться в этом направлении. Но если такой возможности нет, единственный способ найти дорогу – оглядеться вокруг, определить, с какой стороны рельеф повышается, и все время идти вверх. А если бы вам сказали, что нужно не идти вверх по склону, а придумать какой-то альтернативный способ добраться до вершины горы, вы бы справились с этой задачей? Других способов-то на самом деле и нет. Можно попробовать, например, перепрыгивать с места на место случайным образом, но математически нетрудно доказать, что этот способ неэффективен. Единственный доступный способ – маленькие шажки, локальные усовершенствования. А это и есть естественный отбор.

Разумеется, в науке всегда есть место новым открытиям и новым радикальным идеям, способным сотрясти твердые основания, казалось бы служившие нам опорой. Никто не станет возражать, если будет открыта альтернатива естественному отбору. Но это не значит, что следует утверждать, будто эта альтернатива непременно существует. Признавать, что наши познания в физике неполны, не значит заявлять: «Возможно, привидения и феи реальны, поэтому от квантовой физики можно отказаться». Никто не запрещает выдвигать пустопорожние допущения, вот только особой пользы от них нет.

Знаменитый британский астроном Фред Хойл, сыгравший выдающуюся роль в развитии астрономии XX в., был также прекрасным писателем-фантастом. В романе «Черное облако» (The Black Cloud)[21], изданном в 1957 г., он не только блестяще и убедительно показал, какой может быть внеземная жизнь, но также достоверно описал поведение ученых, столкнувшихся с неизвестным. Хойл представил инопланетный разум в виде гигантского газового облака размерами в сотни тысяч километров, наделенного чувствами и высоким интеллектом. Он замечательно описал, как могло бы существовать и функционировать подобное инопланетное существо, однако критики упрекнули его в недостаточном понимании биологии – он не объяснил, как такое существо могло возникнуть в ходе эволюции! Какие шаги привели к появлению столь высокоразумного облака из газа? Каков был предок этого облака, как он изменялся и как из него получилось нынешнее облако?

Это упущение весьма типично для фантазий об инопланетянах – они могут быть разумными, обладать невероятными способностями вроде телепатии, телекинеза или силы изменять реальность щелчком пальцев. Но каким образом они смогли достичь такого фантастического состояния? Единственный возможный ответ здесь – путем усовершенствования предыдущего состояния, то есть с каждым шагом поднимаясь все выше по склону. Иными словами, опять речь идет об естественном отборе.

Между прочим, на подобную критику в отношении своего романа Хойл дал простой ответ. В ту пору, в 1950-е гг., кипели споры о том, почему все галактики во Вселенной, по всей видимости, удаляются от нас. Выдвигались две гипотезы: согласно первой, Вселенная изначально была чрезвычайно мала и с тех пор расширяется; согласно второй, Вселенная не имеет начала и всегда расширялась, а новая материя непрерывно зарождается в ее центре. Первое объяснение Хойл считал чепухой и издевательски[22] назвал его теорией «Большого взрыва» (The Big Bang). С тех пор название прижилось, а теперь, как известно, и сама эта теория происхождения Вселенной считается верной. Но в то время, опираясь на имеющиеся тогда результаты наблюдений, Хойл и его коллеги настаивали, что Вселенная не имеет начала. Поэтому неудивительно, что, когда герои его книги – ученые – спрашивают Черное облако, как возник первый представитель его вида, Облако отвечает: «Я не верю, что вообще когда-либо существовал “первый”», – а ученые при этом торжествуют: «Что бы сказали сторонники теории “взрывающейся Вселенной”!»[23]

Если время бесконечно, нам следует переосмыслить представления о происхождении жизни. Однако научное сообщество теперь не сомневается, что у Вселенной действительно было начало, а значит, и у жизни должна быть точка отсчета – та точка, начиная с которой жизнь стала развиваться и усложняться. И естественный отбор – универсальное объяснение этого процесса.

Конвергенция: наш ключ к внеземной жизни

Мое смелое утверждение, что опыт изучения жизни на Земле применим к жизни во всей Вселенной, исходит из простого наблюдения: эволюция работает сходным образом в сходных условиях. И птицы, и летучие мыши летают, но общий предок птиц и рукокрылых жил 320 млн лет назад, задолго до динозавров, когда рептилии только начинали завоевывать мир. Эта предковая рептилия, безусловно, не летала, потому что среди ее потомков не только птицы и рукокрылые, но также все змеи и черепахи, динозавры и млекопитающие от слона до человека. Несомненно, способность летать развилась у птиц и летучих мышей независимо друг от друга на более поздних стадиях.

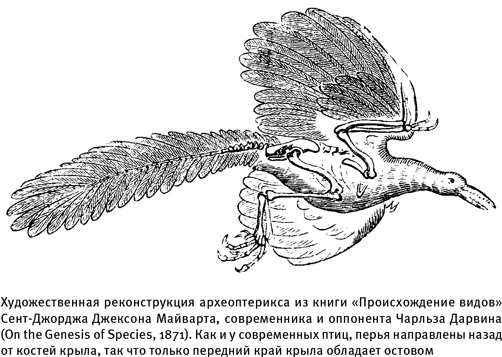

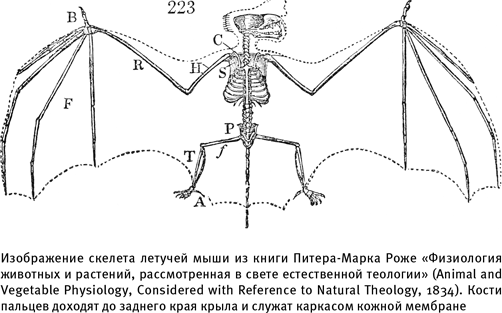

В реальности мы знаем, что активный (машущий) полет возникал в эволюции земных животных как минимум четыре раза. Птицы начали летать около 150 млн лет назад, когда по Земле бродили динозавры. Знаменитый ископаемый археоптерикс, относящийся примерно к этому времени, выглядит как нечто среднее между динозавром и птицей, и он немало озадачил ученых XIX в., включая Чарльза Дарвина. Напротив, летучие мыши развили способность к полету немногим более 50 млн лет назад, почти наверняка уже после вымирания динозавров. Крылья птиц и летучих мышей настолько отличаются друг от друга, что трудно поверить, что они выполняют одинаковые функции. У летучих мышей невероятно удлиненные пальцы, которые пронизывают все крыло и соединены тонкой кожной мембраной, наподобие перепонки на утиных лапах, только в этом случае перепонка растянута на всю длину конечности. У птиц плоскость крыла образована перьями, а не кожей, причем, в отличие от летучих мышей, кости передних конечностей у них проходят лишь по переднему краю крыла.

Хотя способность к полету птиц и рукокрылых эволюционировала совершенно независимо, она служила одним и тем же целям. Взгляните, как носятся в воздухе стрижи и ласточки, ловя на лету насекомых, – они необычайно похожи на летучих мышей, которые появятся несколькими часами позже, в сумерках, и будут гоняться за насекомыми, совсем как птицы. Крошечный лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii) весом около 10 г способен мигрировать на сотни, даже тысячи километров, по дальности полета соперничая со многими птицами[24]. Вне зависимости от происхождения полет – необычайно полезная функция, и неудивительно, что он возникает в эволюции снова и снова.

Конечно, птицы и рукокрылые – не единственные летающие животные. Птерозавры, громадные летучие рептилии, поднялись в воздух задолго до птиц, возможно, не менее 220 млн лет назад. Некоторым из них (увековеченным в многочисленных фильмах ужасов на тему жизни первобытных людей, где биологической достоверностью и не пахнет) огромные крылья помогали парить, подобно грифам, но как именно они взлетали – вопрос, который все еще активно изучается[25]. Так или иначе, нет сомнения, что они возникли независимо от птиц: птерозавры не относились к динозаврам, тогда как птицы – прямые потомки быстроногих динозавров, близких родственников знаменитого тираннозавра (Tyrannosaurus rex). Четвертый и самый распространенный на нашей планете случай появления полета в ходе эволюции – еще древнее и восходит к началу истории насекомых 350 млн лет назад. Когда насекомые стали первыми по-настоящему успешными обитателями суши, они быстро эволюционировали, дав великое разнообразие форм, в том числе обладавших уникальными адаптациями к жизни в новой среде. В океане живой организм медленно и плавно погружается на дно, но если вы падаете с дерева, то тут же разобьетесь о землю! Вероятно, первые крылья обеспечивали возможность замедлить падение и даже направить падающее животное обратно к древесному стволу, чтобы не тратить силы и не залезать туда с земли (этим способом все еще пользуются современные белки-летяги, которые планируют с дерева на дерево благодаря кожной перепонке между передними и задними конечностями).

Очевидные преимущества полета для этих мелких существ, роившихся над едва освоенной сушей, привели к широкому разнообразию решений в этой области: появились назойливо зудящие комары, изящные стрекозы, странного вида летающие жуки и, конечно, шмели с их «невозможным с точки зрения аэродинамики» полетом. Трудно усомниться, что полет насекомого и полет летучей мыши имеют разные механизмы и эволюционировали отдельно, но ясно, что сам по себе полет – это невероятное преимущество.

Независимое появление аналогичных эволюционных решений – в данном случае полета – у видов, родственных друг другу лишь отдаленно, связано с феноменом так называемой конвергентной эволюции. В сходных условиях среды обитания полезными становятся сходные решения. Более того, весьма вероятно, что для конкретной проблемы существует лишь ограниченное количество возможных решений. Если это и в самом деле так, не стоит удивляться, что птицы, рукокрылые, птерозавры и насекомые развили сходные функции, пусть и через различные формы.

Этот пример конвергентной эволюции – лишь малая часть необъятного по широте явления. Конвергенция проявляется повсюду. Глаза c хрусталиком, подобные нашим, возникали в ходе эволюции по меньшей мере шесть раз. Как минимум столько же раз возникала способность генерировать собственное электрическое поле (чтобы оглушать добычу или ориентироваться в окружающей среде). Рождение живых детенышей, по-видимому, совершенно независимо возникало более 100 раз. Даже фотосинтез, основа всей жизни на Земле, появился независимо, по крайней мере, в 31 эволюционной линии[26].

Едва ли не самый знаменитый пример конвергентной эволюции – не так давно вымерший хищник, известный под названием сумчатого волка или тасманийского тигра. Последний известный сумчатый волк умер в зоопарке в 1936 г., но несколько тысячелетий назад, до появления людей и собак динго, эти животные были широко распространены по всей Австралии и Новой Гвинее. Сходство между сумчатым волком и настоящими псовыми, такими как волки и койоты, действительно сбивает с толку: его легко принять за необычную породу собаки. Однако он был таким же представителем сумчатых, как кенгуру или коала, и к волкам имел не больше отношения, чем к летучим мышам. Как подобное физическое сходство могло появиться у настолько неродственных видов? Ответ вам теперь уже знаком: и сумчатый волк, и псовые сформировались в ходе эволюции, заняв сходные экологические ниши.

Теперь, когда сумчатый волк исчез с лица земли, мы уже никогда не узнаем точно, как он охотился. Стаями ли, загоняя кенгуру, подобно тому, как современные волки загоняют оленей? Или атаковал добычу, застигнув ее врасплох, как вероятный предок домашней собаки, а необычные черные полосы служили маскировкой? Уже просто задавая эти вопросы, мы укрепляемся в уверенности, что конвергентная эволюция реальна. Можно изучать скелеты, чтобы установить силу укуса челюстей сумчатого волка (исследователи определили, что она была небольшой), приспособленность его локтевого сустава для бега на длинные дистанции (она тоже невелика), и таким образом сделать вывод, что сумчатый волк, скорее всего, охотился из засады, а не преследовал добычу, как настоящий волк. Но подобные рассуждения лишь показывают, насколько верны наши аргументы в пользу конвергенции: сходные условия порождают сходные признаки.

И теперь мы подошли к самому главному. Конвергентная эволюция – явление, не ограниченное земной жизнью. Те же принципы, которые привели птиц и летучих мышей к полету, скорее всего, приведут к аналогичным эволюционным решениям и их инопланетных собратьев. Это явление отнюдь не уникально для Земли или для существ, связанных весьма отдаленной родственной связью, таких как птицы и рукокрылые. Развитие сходных черт у видов, занимающих сходные экологические ниши, почти наверняка должно иметь место и на других планетах.

В связи с этим может показаться, будто я утверждаю, что чужие планеты (по крайней мере, те из них, что по условиям похожи на Землю) населены существами, подобными земным: там будут инопланетные волки и летучие мыши, инопланетные кенгуру и синие киты. Если настоящие волки и сумчатые, полностью изолированные друг от друга географически, эволюционировали независимо, но параллельно, почему бы этому закону не распространяться на все живое? Что, если первая форма жизни на Земле, какой бы она ни была (допустим, первый шарик из белков и РНК в жировом пузырьке), по чистой случайности совпала бы с первой формой жизни и на другой планете? Означает ли это, что там тоже появились бы четвероногие волки, шестиногие жуки и двуногие люди?

Однако есть причины полагать, что подобная конвергенция может оказаться не так распространена, как мы предполагаем. Биолог-эволюционист и палеонтолог Стивен Джей Гулд предложил знаменитый мысленный эксперимент – заново проиграть «ленту жизни», прокрутив ее далеко назад до определенной точки, а затем нажав на кнопку «Пуск»[27]. Следует ли ожидать, что после миллиардов лет повторного воспроизведения эволюционных событий мы окажемся в том же состоянии, что и сейчас, с теми же биологическими видами и той же эволюционной историей? Скорее всего, нет. Долгая история жизни на Земле – это, конечно, история непрерывного развития, но в то же время история множества катастроф и чудесных спасений. Вскоре после появления сложных организмов вся планета оледенела от полюса до полюса – это событие известно под названием «Земля-снежок». Некоторым организмам повезло выжить в незамерзших океанах под толстым слоем льда. Когда 66 млн лет назад в Землю врезался астероид размером с город Кембридж (Англия), вымерли все крупные наземные животные, а освобожденные экологические ниши, прежде занятые динозаврами, быстро захватили мелкие млекопитающие, которые потом превратились в нынешних лошадей, тигров и броненосцев. Надо полагать, что, если бы астероид отклонился всего на несколько сотен километров в сторону, он бы вообще не столкнулся с Землей, и последние 60 млн лет эволюции выглядели бы совершенно иначе. Можно ли на самом деле предугадать, по какому пути пойдет эволюция жизни на планете, если она, по-видимому, в значительной степени зависит от, казалось бы, случайных космических происшествий?

Даже падение астероида, повлекшее за собой гибель динозавров, бледнеет на фоне невообразимого массового вымирания на границе пермского и триасового периодов 250 млн лет назад. По неизвестным причинам внезапно резко изменился химический состав атмосферы и океанов[28], и это вызвало столь масштабное вымирание, что жизнь оказалась почти полностью уничтожена[29]. Исчезло до 90 % всех видов. Не приходится сомневаться, что, при всей значимости конвергентной эволюции, на земную жизнь оказывали серьезное влияние подобные непредсказуемые катастрофы, и, вполне возможно, другие планеты тоже переживали чудесные спасения (или не переживали – возможно, им повезло меньше). Откуда нам знать, как поведет себя жизнь на других планетах, если даже на Земле нет гарантии, что историю биосферы можно проиграть повторно?

Пермское массовое вымирание дает нам ключ к ответу на этот вопрос. Жизнь на Земле едва уцелела. Но за каких-то 10 млн лет она возродилась и расцвела вновь (хотя понадобится еще немало времени, чтобы земная жизнь снова достигла того уровня разнообразия, который наблюдался в пермский период). Конечно, чуть ли не все виды, господствовавшие прежде, исчезли – в том числе знаменитые трилобиты, ползавшие по морскому дну, как в наше время крабы. Но ниши-то остались. Если на морском дне есть пища, кто-нибудь да сумеет освоить этот ресурс, ползая по дну. Именно это и произошло. Восхождение как млекопитающих, так и динозавров началось в эту глухую эпоху, когда почти опустевшая планета приходила в себя после массового вымирания. Миллионы лет на ней водились лишь немногие выносливые виды, способные выживать в суровых условиях, – так заброшенную промышленную зону быстро заселяют сорные травы и крысы. Но был солнечный свет, а значит, могли существовать растения и, соответственно, животные, которые их ели и которых можно было есть. Проснувшись в мире, где практически нет конкуренции, внезапно открываешь для себя почти безграничные возможности.

Жизнь породила взрывное разнообразие новых форм. Эволюция начала набирать обороты просто потому, что осталось множество незанятых ниш. Наиболее узкоспециализированные виды, теснее всего привязанные к своим нишам, к специфическим условиям среды или конкретному источнику пищи, вымерли прежде всего. Виды, оказавшиеся более гибкими, более способными использовать новые возможности, могли уцелеть и стать успешными благодаря этим возможностям. В эволюционной биологии это называется адаптивной радиацией – когда выжившие популяции начинают специализироваться, осваивая пустующие ниши и развивая для этого свои собственные специализированные адаптации. «Радиация» буквально означает «излучение», то есть виды, как лучи, расходятся по разным средам обитания и экологическим нишам, попутно приспосабливаясь и все более различаясь по формам и функциям. Как в сказке «Три поросенка», внезапно открылись возможности строить дома из различных доступных материалов, и каждой возможности нашлось применение. Адаптивная радиация считается принципиально необходимым условием для появления столь богатой и разнообразной биосферы, как наша, а значит, катастрофы (желательно, не превышающие по разрушительности пермское вымирание) – необходимая составляющая разнообразия жизни.

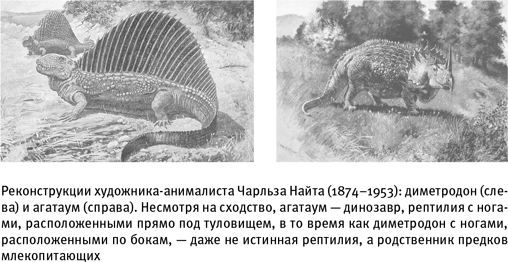

Таким образом, когда жизнь вернулась к полноценному разнообразию, многие из прежних ниш сохранились, и их заняли новые группы организмов. Хотя трилобитов уже не было, их работу – прочесывать океанское дно в поисках пищи – могли выполнять ракообразные. Формы резко различались (на место трилобитов пришли крабы), но многие функции, связанные с добыванием пищи и защитой от хищников, остались неизменными. До вымирания были широко распространены наземные растения, а следовательно, и травоядные, питавшиеся ими, и хищники, питавшиеся травоядными. Многие из этих травоядных и хищников, такие как диметродон, напоминали гигантских рептилий, но в действительности были предками млекопитающих. После вымирания появились настоящие гигантские рептилии – динозавры – и завладели миром. Но, глядя на диметродона пермского периода и динозавров вроде агатаума, жившего на 200 млн лет позже, невозможно отделаться от ощущения, что, хотя жизнь и не воспроизводит предшествующие формы, она как минимум повторяет многие функции.

Законы пола

Различие между формой и функцией, то, как эволюция заполняет различные вакансии (функциональные ниши) многообразием форм, – первый шаг к применению универсальных «биологических законов». Но каковы сами эти законы? Насколько наша трактовка естественного отбора универсальна, а насколько зависит от специфических условий, которые мы наблюдаем на своей планете? Универсальность естественного отбора в самой элементарной форме сомнений не вызывает. Хотя широкой публике естественный отбор известен как «выживание наиболее приспособленных», его суть несколько (совсем чуть-чуть) сложнее.

Естественный отбор происходит всюду, где особи наследуют признаки от родителей, где эти признаки изменчивы в пределах популяции и различие признаков влечет за собой различие в «приспособленности» особей – под «приспособленностью» же подразумевается способность воспроизводить себя в будущих поколениях. Поэтому «выживание» в целом полезно, так как позволяет произвести больше потомства, однако короткая жизнь при большой плодовитости также дает полезный результат. Повысить приспособленность может и забота о потомстве, поскольку в этом случае больше вероятность, что детеныши выживут и оставят больше собственного потомства, – и т. д. Вполне возможно (хотя, наверное, не все с этим допущением согласятся), что в любой системе, обладающей этими свойствами – наследственной изменчивостью и неодинаковой приспособленностью, будет происходить естественный отбор. Значит, естественный отбор неизбежен даже в неживых системах, таких как компьютерные программы, интернет-мемы, религиозные верования и т. п., но особенно в живых системах. Нет причин сомневаться, что обитатели других планет подвергаются естественному отбору в данном широком смысле, так как это единственный известный механизм, способный самостоятельно порождать и поддерживать ту сложность, которую мы называем жизнью.

Однако за 150 лет, прошедших с момента публикации «Происхождения видов», эволюционное учение шагнуло далеко вперед, и теперь мы гораздо больше знаем о механизмах, породивших сложность земной жизни. Эти механизмы, о которых речь пойдет ниже, суть не что иное, как разновидности принципов естественного отбора, но доказать их универсальность намного труднее. У нас есть великолепные комплексные математические модели эволюционных процессов, ведь для того, чтобы объяснить разнообразие животных и растений на нашей планете, недостаточно одного фактора «выживания наиболее приспособленных»[30]. Уравнение Прайса сыграло такую важную роль еще и потому, что в нем были учтены другие важные факторы естественного отбора, например степень родства между животными. Но пусть эти модели и воплощают торжество научной мысли, все же остаются некоторые сомнения, от которых трудно отмахнуться. Мы строим модели, основываясь на собственном опыте и неявно подразумевая, что жизнь такова, какой мы наблюдаем ее вокруг себя. Но что, если наши гипотезы подспудно отражают специфические особенности, присущие лишь земной жизни, известные нам по нашим исследованиям и опыту на этой планете? Даже если естественный отбор служит движущей силой эволюции во всей Вселенной, возможно ли, что его конкретные проявления будут отличаться, причем существенно, от механизмов эволюции у нас?