Полная версия

Полная версияСмысл, Цель и Суть жизни человека

Химикат используется для следующих целей:

• в производстве как растворитель и хладагент;

• в ядерных реакторах;

• в производстве пенопласта;

• в огнетушителях;

• в химических и биологических лабораториях;

• в производстве пестицидов;

• в искусственных пищевых добавках;

• химикат является основной составляющей кислотных дождей;

• способствует эрозии почвы;

• ускоряет коррозию и вредит большинству электроприборов;

• длительный контакт с химикатом в его твёрдой форме приводит к серьёзным повреждениям кожи человека;

• контакт с газообразной формой химиката приводит к сильным ожогам;

• вдыхание даже небольшого количества химиката грозит смертельным исходом;

• химикат обнаружен в злокачественных опухолях, нарывах, язвах и прочих болезненных изменениях тела;

• химикат развивает зависимость; жертвам при воздержании от потребления химиката грозит смерть в течение 168 часов;

• ни один известный очиститель не способен полностью очистить воду от этого химиката.

Несмотря на эти опасности, химикат активно и безнаказанно используется в индустрии. Многие корпорации ежедневно получают тонны химиката через специально проложенные подземные трубопроводы. Люди, работающие с химикатом, как правило, не получают спецодежды и инструктажа. Отработанный химикат тоннами выливается в реки и моря.

Мы призываем население проявить сознательность и протестовать против дальнейшего использования этого опасного химиката.

Номенклатура

Монооксид дигидрогена – одно из научных названий воды, имеющей формулу Н2О, где Н2 «дигидроген» – двойной гидроген (лат. Hydrogenium – водород), а О – «монооксид» (кислород).

После пересмотра номенклатуры ИЮПАК 2005 года для неорганической химии не существует единственно правильного названия для каждого соединения[160]. Основная функция химической номенклатуры заключается в том, чтобы обеспечить отсутствие неоднозначности в отношении химических соединений: каждое название должно обозначать только одно конкретное вещество. Задача обеспечения того, чтобы у каждого из химических веществ было только одно конкретное название, признана менее важной, хотя число допустимых имён ограничено. Название «дигидрогена монооксид» является приемлемым, в данном случае, для воды.

Приложение № 15

Рене декарт: «я мыслю, следовательно, я существую»

Cogito Ergo Sum (эта же фраза на латыни)

Материал из Википедии – свободной энциклопедии

Рене Декарт (1596–1650)

Я мыслю, следовательно, я существую (это ещё одно из доказательств того, что наше человеческое сознание продолжает существовать и после того, как люди завершают свой путь здесь, на Земле, в материальном Мире. Об этом очень убедительно пишет в целом ряде своих рассказов замечательный английский писатель Олдос Хаксли, автор знаменитого произведения «О дивный новый мир». Ведь вдумайтесь в смысл слова «Сознание»: Сознание образовано из слова «Знание» и приставки «Со-», также, как например, слова «СоЕдинение» или «Содействие». Ибо все Знания находятся там, в Информационном Мире (а здесь, на нашей планете, находится лишь их, знаний, совсем небольшая часть.

В подтверждение сказанному приведу слова гениального физика и математика Исаака Ньютона (1643–1727 г. г.): «То, что мы знаем, – это капля, а то, что мы не знаем, – это океан». А ещё сэр Исаак Ньютон сказал следующее:

«Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти Могущественного и Премудрого Существа».

Недаром ведь и величайший российский поэт Александр Сергеевич Пушкин говорил, имея в виду тесную связь своего творчества с Духовным Миром: «Моей рукой водили!».

Cōgitō ergō sum [ˈkoːɡɪtoː ˈɛrɡoː sũm] (с лат. – «Я мыслю, следовательно, я есмь»[1], или «я мыслю, следовательно, я существую»[161]) – философское утверждение Рене Декарта, фундаментальный элемент западного рационализма Нового времени. Это утверждение Декарт выдвинул как первичную достоверность, истину, в которой невозможно усомниться – и с которой, следовательно, можно начинать отстраивать здание достоверного знания. [162]

Аргумент не следует понимать как умозаключение[163] («тот, кто мыслит, существует; я мыслю; следовательно, я существую»); напротив, его суть – в очевидности, самодостоверности моего существования как мыслящего субъекта (res cogitans – «вещи мыслящей»): всякий акт мышления (и шире – всякое представление, переживание сознания, ибо cogito не ограничивается мышлением) обнаруживает – при рефлексивном взгляде на него – меня, мыслящего, осуществляющего этот акт. Аргумент указывает на самообнаружение субъекта в акте мышления (сознания): я мыслю – и, созерцая своё мышление, обнаруживаю себя, мыслящего, стоящего за его актами и содержаниями.

Варианты формулировки

Cogito ergo sum является латинским переводом утверждения Декарта Je pense, done je suis («Я мыслю, следовательно, я есмь»)[164], которое появляется в его «Рассуждении о методе» (1637), написанном по-французски. Распространённый вариант перевода[165] латинской фразы Cogito ergo sum на русский язык – «Я мыслю, следовательно, я существую» – ряд исследователей называют не точным[166].

Фраза «Cogito ergo sum» не используется в значимой работе Декарта «Размышления о первой философии»[167] (1641), хотя часто эту формулировку ошибочно приводят в качестве аргумента, ссылаясь на данный труд. Декарт опасался, что эта формулировка, которую он использовал в более ранней работе, допускала толкование, отличное от того контекста, в котором он использовал её в своих умозаключениях[168]. Стремясь уйти от формулировки, создающей видимость логического вывода, тогда как подразумевается самоочевидность, непосредственное усмотрение утверждаемой истины, Декарт избавляется от первой части фразы и оставляет только «Я есмь» («Я существую»): «всякий раз, как я произношу слова Я есмь, я существую или воспринимаю это изречение умом, оно по необходимости будет истинным» (Размышление II).

В привычной форме Ego cogito, ergo sum («Я мыслю, следовательно, есмь») аргумент появляется в более поздней работе «Начала философии» (1644), написанной на латыни: «Ас proinde haec cognitio, ego cogito, ergo sum, est omnium prima et certissima…» (§ 7).

Более полная версия сформулирована Антуаном Леонардом Тома: «Dubito, ergo cogito, ergo sum» («Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, и, следовательно, я есмь»). Эту фразу часто ошибочно приписывают самому Декарту[169].[170]

Августин: предшественник Декарта

Задолго до Декарта аналогичный аргумент предложил в полемике со скептиками Августин Блаженный в книге «О Граде Божьем» (кн. XI, 26): Si fallor, sum («Если я ошибаюсь, я есмь»).

Однако существенное различие между Августином и Декартом заключается в контексте, целях и следствиях аргумента.

Августин начинает с утверждения, что, заглядывая в собственную душу, мы «в себе узнаем образ Бога… Ибо мы и существуем, и знаем, что существуем, и любим это наше бытие и знание», – что соответствует тройственной природе Бога. Далее Августин пишет:

Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать: «А что если ты обманываешься?». Если я обманываюсь, то уже поэтому существую. Ибо кто не существует, тот не может, конечно, и обманываться: я, следовательно, существую, если обманываюсь.

Аврелий Августин «О Граде Божьем» (кн. XI, 26)Августин, заглядывая в свою душу с верой, приходит в результате применения аргумента к Богу; Декарт заглядывает в свою душу с сомнением – и приходит к субъекту, сознанию, res cogitans (мыслящей субстанции), требованием которой является ясность и отчётливость.

«В то время как cogito Августина умиротворяет, преображая всё в Боге, cogito Декарта проблематизирует всё остальное, в том смысле, что после обретения истины собственного существования нужно обратиться к завоеванию отличной от нашего «Я» реальности, постоянно стремясь при этом к ясности и отчётливости»[171].

Сам Декарт высказался относительно различий между своим и августиновым аргументом в ответе на письмо Андреаса Кольвия.

Параллели в индуизме

Как считает российский индолог С. В. Лобанов, идея утверждения «cogito, ergo sum» Декарта является одним из основополагающих для монистических систем индийской философии – адвайта-веданты Шанкары и пара-адвайты, или кашмирского шиваизма, самым ярким представителем которого был Абхинавагупта:

Знаменитое философское утверждение Рене Декарта «cogito, ergo sum», ставшее отправной точкой западного рационализма и философии Нового времени, было выдвинуто им как первичная достоверность, относительно которой возможно выстраивание достоверного познания. Оба индийских философа предлагают свои решения проблемы самообнаружения сознающего субъекта, исходя из двух различных парадигм философского монизма[172].

Литература

• Хайдеггер М. Европейский нигилизм.

Главы «Cogito Декарта как cogito me cogitare»

и «Декартово cogito sum».

• Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. – М.: ДИК, 1999. § 46.

Приложение № 16

Вода (стихия)

Материал из Википедии – свободной энциклопедии

Античные представления о воде

По представлениям Платона, символом воды являлся икосаэдр[173]. Согласно Аристотелю, вода представляла собой одно из состояний единой первоматерии, а именно – влажность. Геоцентрическая космология Аристотеля включала предположение, что вокруг центра Вселенной (центра Земли) расположены последовательно сферы четырёх элементов в порядке уменьшения их тяжести (Вода шла второй); выше расположены небесные сферы[174].

Символ стихии воды – чаша

Алхимический символ воды

В философии Фалеса Милетского вода занимает важнейшее место и является основой и первоначалом всех вещей. В космогонии Фалеса говорится о том, что земной диск плывёт в нескончаемом океане, накрытый полусферой крышки неба[175].

Вода в философии индуизма

Согласно индуизму, метаэлемент Воды содержится в Свадистана-чакре, соответствующей жидкому агрегатному состоянию вещества. Она проецирует вокруг человека ту часть материального мира, которую он может ощутить через свой вкус[176].

Вода в буддизме

В буддизме вода является символом бесконечного потока бытия и мудрости Будды. Сакральное значение придаётся процессу окропления водой головы монаха при приобретении статуса «ачарьи» – учителя.

Свадхиштхана-чакра с биджами

Вода и нумерология

В «Книге ритуалов» (Ли цзи;

Книга ритуалов Ли цзи

Вода в астрологии

В астрологии вода – один из четырёх тритонов. К тригону воды относятся Рыбы, Рак и Скорпион. Вода указывает на чувствительность, эмоциональность, пластичность, воображение. Соответствует флегматическому темпераменту.

Вода в церемониальной магии

Вода и другие греческие классические элементы (Земля, Огонь и Воздух) были включены в систему «герметистов Золотой Зари»[177]. Символом элемента является чаша[178]. Каждый из элементов имеет несколько связанных с ним существ (духов). С водой связан архангел Гавриил и водные элементали (ундины)[179]. Вода – верхний правый конец пентаграммы в ритуале Инвокации Пентаграммы[180].

Вода в У-син

В У-син вода – один из пяти классов, на ряду с деревом, огнём, землёй и металлом.

Юникод

В Юникоде есть алхимический символ воды.

Литература

• Спирин В. С. К вопросу о «пяти элементах» в классической китайской философии // Шестая научная конференция «Общество и государство в Китае» 4.1 М., 1975.

• Кобзев А. И. Пять элементов и «магические» фигуры

«И цзина»//Двенадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае» Ч. I. М., 1981. С. 73–88.

• Нидэм Дж. Происхождение и развитие теории Пяти элементов: Школа натуралистов (Иньянцзя) и Цзоу Янь// Китайская геомантия. Сост., вст. ст., пер., примеч. и указ. М. Е. Ермакова. СПб.: «Петербургское востоковедение», 1998. С. 215–228.

• Элиаде, Мирча. Йога. Бессмертие и свобода. – К.: София, 2000.

• Назарова Л. Астрология для начинающих – М.: Мир Урании, 2003. – 256 с. ISBN 5-900191-51 – б.

• Кефер Ян. Практическая астрология или искусство предвидения и противостояния судьбе – Донецк: Вежа, 2006. – 492 с. ISBN 5-85-273-253-4 (ошибоч.).

• Абрахам Бен Эзра. Книга суждений о звёздах. Пер. с испанского К.Дмитриевой – М.: Мир Урании, 2003. – 240 с. ISBN 5-900191-49-4.

Приложение № 17

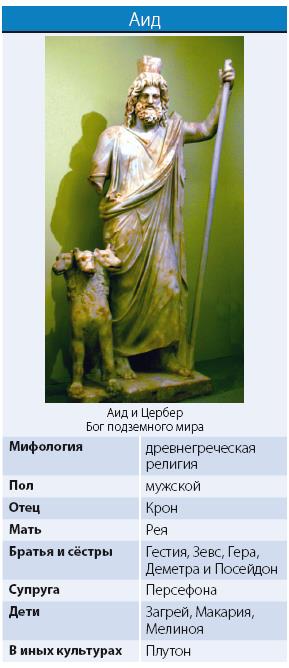

Аид

Многие люди связывают имя древнегреческого Бога по имени Аид с подземным царством. И это не мудрено: ведь слово «Аид» и слово «Ад» в значительной степени созвучны. А между тем, Аид это и Бог плодородия!!! И это легко понять и объяснить. Ведь Аид находится под землёй, а на земле произрастает всё, что даёт нам, людям, пищу, одежду и другие вещи, необходимые для нашей жизни. Подробнее расскажем о Боге, именуемом Аид, приведя здесь статью о нём из Википедии.

А д (др. – греч. Ἀΐδης (Aides) или ᾍδης, или Гадeс[181]; у римлян – Плутoн, др-греч Πλούτων (Ploъton), лат. Pluto «богатый»; также Дит лат. Dis или Орк лат. Orcus) в древнегреческой мифологии – верховный бог подземного царства мёртвых. Старший сын Кроноса и Реи[182], брат Зевса, Посейдона, Геры, Деметры и Гестии. Супруг Персефоны, вместе с ним почитаемой и призываемой.

Имя

Происхождение имени бога точно не выяснено; во всяком случае, оно ассоциировалось с др. – греч. ἀϊδής «невидимый», ἀΐδιος «вечный», ἀϊδνός «мрачный», αἰδοῖος «почтенный, сострадательный»; αἰδώς, «благоговейный страх, почтение», но и «милосердие»; ἀΐδηλος «делающий невидимым», то есть «губительный», или же «невидимый, неведомый, таинственный, мрачный».

Мифология

Согласно Гесиоду, когда Аид родился, отец проглотил его, как и всех своих детей[183] (по версии Гигина, он был сброшен отцом в Тартар[184]). После раздела мира между тремя братьями (Зевс, Посейдон и Аид), после одержанной победы над титанами Аиду досталось в удел подземное царство и власть над тенями умерших. Аид считался божеством подземных богатств и плодородия, дарующих урожай из недр земли.

Согласно Гомеру, Аид сам стережёт своё царство. Гомер называет Аида «щедрым» и «гостеприимным», так как смертная участь не минует ни одного человека[185]. В олимпийской мифологии Аид является одним из двенадцати олимпийцев, а также входит в число трёх основных богов, поделивших между собой мир после войны с титанами.

Миф об Аиде как боге нежеланного, пугающего небогат подробностями. Гомер, называющий его также Зевсом Подземным, знает Аида исключительно в качестве бога смерти[186] и представляет его лично стерегущим врата своего царства (πυλάρτης (pylбrtis)).

Будучи богом смерти, Аид вызывал страх: само имя его греки и римляне табуировали, так как боялись произносить, заменяя его различными эвфемистическими эпитетами, среди прочих, и обозначением Плутон, вошедшим в употребление ещё в V веке до н. э. и окончательно вытеснившим первоначальное имя Аид, употреблявшееся как единственное Гомером. Таким образом, фигура Аида «вобрала» в себя образ бога Плутоса, первоначально самостоятельного божества богатства и плодородия. В связи с этой интеграцией и вместе с переменой имени произошла и перемена самого представления об Аиде, значительно смягчившая его безотрадное и неумолимое существо. Вероятно, под влиянием элевсинских мистерий ему стали приписываться качества бога богатства (хранителя подземных сокровищ) и плодородия в связи с мистико-аллегорическим сравнением судьбы хлебного зерна (как бы погребаемого в момент посева, чтобы воскреснуть для новой жизни в колосе) с загробною судьбою человека[187].

Супруга Аида, Персефона, также считалась покровительницей плодородия и богиней царства мёртвых.

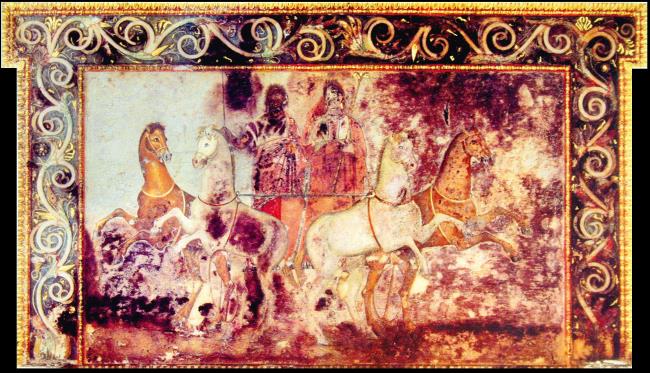

Аид и Персефона, едущие на колеснице. Фреска из гробницы македонской царицы Эвридики I в Вергине, Греция, 4 век до н. э.

В различных сказаниях упоминается волшебная шапка (шлем) Аида (Ἄϊδοςκυνέην(Aidos kunйin) – собств. род башлыка из шкуры животного), имевшая свойство делать надевшего её невидимым (аналогично «шапке-невидимке» из русских и немецких сказок). Она была подарена Аиду циклопами за то, что он (по приказу Зевса) освободил их. Этой шапкой пользовались также Зевс – во время битвы с титанами; Персей, убивая Медузу Горгону; Афина, помогая Диомеду против Арея, чтобы не быть узнанною последним[188]; в гигантомахии эта шапка покрывает голову Гермеса.

Скипетр Плутона изображает трёх псов[189]. У Гераклита Аид отождествлялся с Дионисом[190].

Аид и Персефона

Мрачный Аид – олимпийский бог, хотя и находился постоянно в своих подземных владениях. Поднимался наверх он только по делам или же когда не мог побороть в себе очередное любовное увлечение. Аид царствовал вместе с супругой Персефоной (дочерью Зевса и Деметры), которую похитил, когда она собирала на лугу цветы. Похищая Персефону, он появился на запряжённой четвёркой лошадей колеснице[191]. Миф этот у Гомера не упоминается и локализовался в различных местах древнего мира, особенно в Элевсине острове Сицилия, где, как считалось, и произошло похищение.

Аид похищает Персефону, фонтан в Познани

Мать Персефоны Деметра, богиня плодородия земли, в горестных поисках дочери забыла о своих обязанностях, и землю охватил голод. Зевс приказал возвратить Персефону матери. Однако Аид заставил её проглотить несколько зёрен граната, и дочь Деметры уже не могла окончательно покинуть подземное царство; она только часть года проводите матерью на земле, а остальное время царствует в подземном мире. Зевс решил, что Персефона две трети года будет проводить на земле с матерью и одну треть – с Аидом.

Гадес похищает Персефону.

Художник неизвестен, XVIII век

Прочие

ГераклАид сражался на стороне жителей Пилоса и их царя Нелея, но был ранен Гераклом[192] (слово Пилос созвучно «вратам»). За это в Пилосе поклонялись Аиду, там был его храм [193].

По описанию «Илиады», Геракл ранил Аида в плечо, бог должен был покинуть своё царство и отправиться для врачевания раны на Олимп к врачу богов Пэону.

Существует мнение, что это место из «Илиады» относится к другому мифологическому эпизоду: Геракл сразился с ним у врат преисподней, когда отправился похитить для Еврисфея из царства мёртвых стража Аида – адского пса Цербера.

Тесей и ПирифойПирифой, в ответ на помощь в похищении Елены, попросил Тесея помочь похитить жену Аида Персефону, чтобы жениться на ней самому. Герои спустились в царство мёртвых и потребовали от Аида отдать Персефону. Аид не показал гнева, но предложил героям присесть на трон у входа в царство. Оказавшись на троне, они тут же приросли к нему (по другой версии – их опутали змеи). Тесею удалось освободиться, когда к Аиду спустился Геракл, а Пирифой навсегда остался в царстве мёртвых, наказанный за своё нечестивое желание[194].

СизифАид никому из своих подданных не разрешал покидать его царство, однако он был обманут хитрецом Сизифом, ускользнувшим однажды из царства мёртвых[195].

Орфей и ЭвридикаАид упоминается в сказаниях об Орфее, спустившемся в его царство за своей умершей женой Эвридикой. Орфей очаровал своим пением и игрой на лире Аида и Персефону, и они согласились отпустить Эвридику. Однако, выводя её из царства мёртвых, Орфей по пути оглянулся на неё, чем нарушил поставленное ему богами условие, и Эвридика навсегда осталась там.

АсклепийКогда Асклепий достиг такого мастерства в искусстве врачевания, что начал оживлять людей, отнимая у Аида его новых подданных, уязвлённый Аид заставил Зевса убить Асклепия молнией.

Окружение Аида

• Аскалаф – садовник Аида.

• Ахеронт.

• Гелло – некое чудовище, живущее в подземном мире[196].

• Гидра-с 50 пастями, сторожит порог Тартара вАиде[197].

• Горгира – мать Аскалафа[198].

• Евклей (Эвклей). На орфических золотых пластинках имя некоего подземного бога[199].

• Еврином. Согласно эксегетам в Дельфах, демон в Аиде, пожирает мясо умерших, оставляя им одни кости. Ни «Одиссея», ни «Миниада», ни «Возвращения» в рассказе об Аиде не упоминают его. Изображён на картине Полигнота в Дельфах[200]?

• Кампе – чудовище, страж циклопов в Тартаре. Убита Зевсом[201][202][203].

• Цербер – трёхглавый пёс, на шее которого находятся змеи. Сторожит выход, не позволяя умершим возвращаться в мир живых.

• Левка.

• Минфа.

• Оркус – божество[204], порождено Эридой. Наказывает лгущих при клятве[205].[206] На пятый день месяца Эринии пестуют его[207]. Орк – также эпитет самого Аида.

• Орфна – нимфа из Аверна, родившая Ахеронту сына Аскалафа[208].

• Харон – перевозчик душ умерших.

• Эмпуса.

• Танатос – бог Смерти.

• Макария – богиня Блаженной Смерти, дочь Аида и Персефоны, согласно Суде.

• Минос и Радамант – судьи, сидят у трона Аида.

• Гипнос – бог Сна.

Топография подземного мира

• Амелет. Река в Аиде[209]. Есть выражение «в страну Амелета»[210].

• Амсанкт. Озеро, где находился вход в преисподнюю[211].

• Ахеронт.

• Кокит (Коцит, «река воплей»)[212]. Река в Аиде[213]. Соответствует земле и западу[214].

• Лета.

• Океан. Одна из четырёх рек Аида. Соответствует воде и северу[215].

• Пирифлегетон («пылающий огнём»). Река в Аиде[216]. Поток в Италии[217]. Соответствует огню и востоку[218].

• Стигийские болота.

• Стикс.

• Флегетон. Река в Аиде[219]. Персонифицируется[220].

Этимология имени и эпитеты

Аид в значении «имя бога», видимо, является вторичным по отношению к значению «название мира мёртвых». Слово др. – греч. АгЗтц; обычно этимологизируется из smu-id «свидание, встреча (с предками)»[221]. Также слово Аид возводится к греческому слову «невидимый» (A’iScoveik; (Aidoneus))[222]. Сравнивают также образ шлема Аида как шапки-невидимки и отсутствие изображений Аида в древнегреческом искусстве.

• Агесилай («Водитель народа»). Эпитет Аида[223].

• Адмет («Неодолимый»), Эпитет Аида[224].

• Аидоней. Имя Аида[225].

• Евбулей. Эпитет Аида[226].

• Келеней. Эпитет Аида (?)[227].

• Климен[228]. Одно из имён Аида[229].

• Плутон. Имя Аида[230]. Статуя рядом с Эриниями[231]. Ему посвящён XVIII орфический гимн.

• Полидект (Полидегмон)[232] Эпитет Аида[233].

• Скотий («Тёмный»), Эпитет Аида[234].

• Хрисений («Правящий золотыми вожжами»). Эпитет Аиду в гимне Пиндара[235].

• Зевс Хтоний (греч. χθόνιος (hthуnios) «земной, подземный»)[236], или же это ипостась Зевса.

Культ

Культ Аида в Греции

Культ Аида встречался в Греции нечасто. Согласно Павсанию, Аида нигде не почитали, кроме Элиды, где раз в год открывался храм бога (подобно тому, как люди только раз спускаются в царство мёртвых), куда разрешалось входить только священнослужителям [237].