Полная версия:

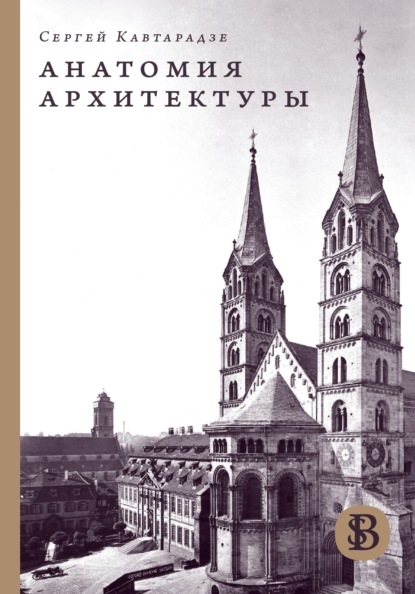

Анатомия архитектуры

Такова «проблема углового триглифа» в дорике. По логике, если один или два триглифа располагались над интерколумнием, то место других было прямо над колонной, на одной с ней оси. В то же время античные зодчие справедливо считали, что во имя красоты лента фриза по углам здания должна замыкаться именно вертикальными канавками триглифов, а не барельефами метоп. Однако получалось, что либо капитель колонны слишком выступает из-под края антаблемента (триглиф ведь узкий), либо к угловому триглифу надо пристраивать еще половину метопы. Выход нашли сначала в смещении триглифа за ось колонны с соответствующим удлинением соседней метопы, а позже – в постепенном сужении крайних интерколумниев. Это решало задачу практически, но оскорбляло чувства перфекционистов.

Рис. 1.17. Храм Афеи на о. Эгина. Ок. 500 г. до н. э.

Может показаться, что все расстояния между опорами в данной композиции одинаковы, на самом деле они уменьшаются к флангам. Благодаря этому угловой триглиф смещается на самый край, за ось колонны.

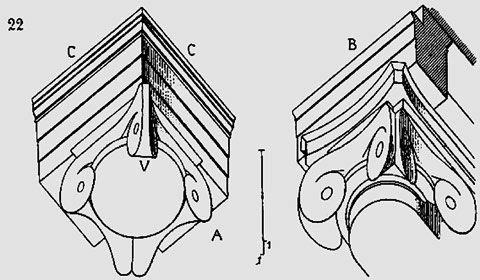

Схожая трудность имеется и в ионическом ордере, и называется она аналогично – «проблема угловой капители». Суть в следующем: если здание окружено колоннадами со всех сторон, то крайние в ряду капители смотрят с одного фасада, как и положено, глазками волют, а с другого – боковыми частями, так называемыми балюстрами. Конечно, можно сделать капитель с волютами с обеих сторон, на углу отогнутыми по диагонали и образующими острую грань, однако логика и чистота решения в этом случае пострадают.

Рис. 1.18. Варианты решения «проблемы угловой ионической капители». Рисунок Огюста Шуази

Обычно «проблема угловой ионической капители» решается так, как показано на рисунке. Иногда на 45° отгибаются только угловые волюты, иногда – все.

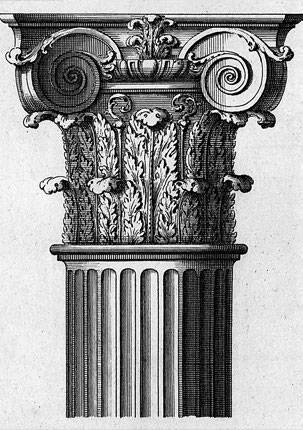

От данной проблемы счастливо избавлен третий классический ордер – коринфский. В сущности, он такой же, как ионический, только с другой капителью, круглой в плане и украшенной растительным орнаментом – листьями аканфа. Кстати, за счет высоты капители он оказался самым стройным.

Рис. 1.19. Храм Зевса Олимпийского. Достроен при императоре Адриане, в 124–125 гг. Афины, Греция

Коринфский ордер. На самом Акрополе его образцов нет, зато у подножия расположился выдающийся памятник с покрытыми аканфом капителями.

Изобретение же… капители, согласно преданию, произошло таким образом: одна девушка, гражданка Коринфа, уже достигшая брачного возраста, заболела и умерла. После похорон ее кормилица, собрав несколько вещичек, которые эта девушка берегла при жизни как зеницу ока, уложила их в корзинку, отнесла к гробнице и поставила на могилу, а чтобы они подольше сохранились под открытым небом, покрыла их черепицей. Эта корзинка случайно была поставлена на корень аканфа.

Тем временем, с наступлением весны, корень аканфа, придавленный этой тяжестью, пустил из своей середины листья и стебельки, которые, разрастаясь по бокам корзинки и прижимаемые в силу тяжести углами черепицы, принуждены были загнуться в виде оконечностей волют.

В это время Каллимах, которого Афиняне за изящество и утонченность его мраморных работ называли κατατεχνος, проходя мимо гробницы, обратил внимание на эту корзинку и на нежность обросших ее молодых листьев. Восхищенный новизною вида и формы, он сделал для коринфян несколько колонн по этому образцу, определил их соразмерность и установил с этого времени правила для построек коринфского ордера.

Витрувий Марк Поллион. Десять книг об архитектуре[6]

Рис. 1.20. Церковь Святого Павла («церковь актеров»). Архитектор Иниго Джонс. 1631–1633 гг. Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания

Тосканский ордер, известный нам только по тексту Витрувия, похож на дорический, однако, ввиду того что его этрусские прототипы были всегда деревянными и несколько иной конструкции, чем у древнегреческих храмов, в нем не бывает триглифно-метопного фриза, а колонны опираются на базу, но обходятся без каннелюр. Попытку воспроизвести этот ордер, опираясь на текст древнеримского теоретика, в первой половине XVII века предпринял выдающийся английский архитектор Иниго Джонс.

Рис. 1.21. Композитный ордер. Фрагмент таблицы «Пять архитектурных ордеров». Книжная иллюстрация. Гравюра

Композитный ордер. И аканф, и волюты. Никаких проблем с угловыми капителями. Таким он изображен в знаменитом издании, организованном Дидро и д’Аламбером, – «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (1751–1780 гг.).

Таковы три главных ордера, рожденных на землях Эллады. Позже Рим дал еще два – тосканский и композитный.

Ордер вечно живой

С точки зрения истории архитектуры заслуга римлян не только в приумножении числа ордеров. Смена исторических эпох и рождение новой державы – Римской империи – сопровождались колоссальными изменениями в искусстве строить. И главное здесь то, что римляне, не отказываясь полностью от традиционной стоечно-балочной конструкции, начали широко применять другую – арочную, позволяющую перекрывать невиданные до сих пор пролеты. Однако язык, которым пользовались римские архитекторы, все еще оставался старым, с лексическим багажом колонн и антаблементов. Не зная, как эстетически осмыслить новые технологии, и не желая порывать связь с культурным и историческим наследием великих предшественников, древних греков, римляне стали украшать стены все теми же колоннами и антаблементами, но уже не работающими на самом деле, а лишь создающими рамку вокруг реальных арочных проемов. Так в жизни ордера произошло еще одно важное событие: теперь он мог оставаться реальной конструкцией, а мог и превратиться в декор, в нечто внешнее, навешенное на фасад.

Инструментарий архитектора существенно обогатился. Стена не была больше скучной плоскостью, она красиво членилась по вертикали и по горизонтали. Колонны или их плоские пристенные аналоги – пилястры – визуально ставились друг на друга. К этому приему прибегали, чтобы зрительно облегчить здание, располагая, например, мощный дорический ордер внизу, а стройный ионический и элегантный коринфский – над ним. В то же время, если не нужен был особый эффект, когда взгляд, скользя по фасаду, безостановочно устремляется в самое небо, использовали большой венчающий карниз, общий для всех ярусов. Такой крупный элемент «утверждает» здание на земле и властно объединяет композицию – пример архитектоники в действии. При этом стена, украшенная ордером, уже не выглядела замкнуто, отгороженно от внешнего мира, как фасад крепости или тюрьмы. Колоннада всегда открыта в пространство. Свет и тень в каннелюрах, вибрируя, делают зыбкой поверхность. Граница между внешним и внутренним исчезает, и преобразующая мир энергия зодчества изливается в окружающее пространство.

Что было дальше? Ордер навсегда утвердился в архитектуре. По крайней мере, на Западе.

Однако необходимо отметить, что это присутствие было двояким. Прежде всего речь идет о буквальном или почти буквальном воспроизведении. Некоторые примеры хорошо известны. Так, все мы знаем, что эпоха Возрождения получила свое название именно потому, что возродила интерес к культурным и философским ценностям Античности, то есть к достижениям Древней Греции и Древнего Рима. Архитекторы, особенно итальянские, оказались в этом движении в первых рядах, что естественно, ведь прекрасные образцы древности были всегда перед ними – иногда прямо под ногами (обломки, фрагменты колонн и антаблементов, валявшиеся на земле), а иногда в виде неплохо сохранившихся построек, настолько прочных, что они веками сопротивлялись варварским попыткам разобрать их на исходный строительный материал.

Понятно, что главной целью ренессансных зодчих стало как можно более точное воспроизведение ордерных композиций в соответствии с заветами древних авторитетов, прежде всего Витрувия. Иначе мы вообще не говорили бы о Ренессансе. Знакомые нам со времен древнегреческих храмов метопы и триглифы, волюты и овы (от лат. ovo – яйцо; название характерного украшения ионических капителей) в эту эпоху во множестве вновь появились как на фасадах реальных зданий, так и на страницах трактатов о зодчестве.

Не стоит, однако, думать, будто предыдущее тысячелетие, уместившееся между Античностью и Возрождением (почему оно и зовется Средневековьем), вообще не знало ордера. Он никуда не исчезал, просто иногда принимал непривычные формы. Уже в ранних христианских храмах, массово строившихся после того, как император Константин Великий объявил религию, которая в них исповедовалась, официальной, можно увидеть ряды знакомых нам колонн с базами, каннелюрами и капителями классических форм. Часто это и были настоящие античные колонны, заимствованные последователями Христа из языческих построек и использованные повторно (так называемые сполии).

И в период зрелого и позднего Средневековья, в том числе в эпоху готики, казалось бы, принципиально чуждой классическим идеалам (иначе за что она получила свое презрительное варварское имя?), ордер не исчезал из архитектуры бесследно. Готические арки ранних соборов опираются на знакомые коринфские колонны. И даже потом, когда место одной опоры займут пучки и связки колонок с несоразмерно вытянутыми пропорциями, все та же логика структуры (база, фуст, капитель) позволит безошибочно узнавать в их экзальтированных чертах наследие древнегреческих храмов.

Рис. 1.22. Колизей. 72–80 гг. Рим, Италия

Слово «Колизей» происходит от латинского colosseus – громадный, колоссальный. Во многих зданиях Древнего Рима ордер из реальной конструкции превращается в декор. Здесь мы видим отличный пример распределения ордеров по вертикали согласно «весовым категориям».

Рис. 1.23. Базилика Сан-Витале. 527–548 гг. Равенна, Италия

В некотором смысле византийские зодчие неосознанно возвращаются к традициям Древнего Египта. Колонна изображает Древо Жизни, хотя и не теряет связи с античными прототипами.

Рис. 1.24. Фасад базилики Сан-Микеле-ин-Форо. XII век. Лукка, Италия

Для последователей Витрувия такой фасад – это абсолютный архитектонический кошмар. Однако человеку Средних веков пышность форм и богатство символической нагрузки более важны, чем верность классическим образцам (стоит учитывать, впрочем, что мы видим здесь не только творчество средневековых мастеров, но и плоды так называемой романтической реставрации XIX века).

Эпоха Возрождения вернула ордеру классические пропорции и сделала его почти обязательным украшением еще на несколько столетий. Правда, барокко, находясь в плену бурных эмоций, искривляло антаблементы и разрывало фронтоны, но общая философия и пропорциональный строй этой системы оставались неизменными. Классицизм же и ампир вообще почти во всем следовали античным прототипам.

Тем не менее с течением времени у ордера как универсального архитектурного инструмента возникли проблемы. Чем дальше, тем больше он воспринимался лишь в качестве украшения, не отражающего реальное устройство здания. К концу XIX века, в эпоху усталости от эклектики, ордерный декор стал многими считаться большой ложью, чем-то, что призвано не столько служить высоким идеалам искусства, сколько обслуживать вкус плохо образованного заказчика.

В начале прошлого века ордер поэтому на время укрылся от глаз, по крайней мере в тех архитектурных течениях, которые принято называть современными. Но даже в этом случае он лишь спрятался, стал невидимым, но не исчез совсем. Казалось бы, что дорического, ионического или коринфского может быть в коробке из стекла и бетона? Однако это лишь внешнее впечатление. Модернизм вовсе не отказался от ордера, он лишь перестал подражать ему внешне. Архитектура XX века вернулась к тому античному постулату, что здание должно правдиво рассказывать о работе собственных конструкций. Просто технологии были уже другими, и соответственно изменился сюжет повествования. С середины XIX века в строительстве все чаще и чаще применялся железобетон – опоры и балки перекрытий нужной конфигурации отливались из смеси песка, щебня и цемента. Главным же было то, что в каждую форму предварительно вставлялась металлическая арматура. Если обычная архитравная балка в стоечно-балочной системе работает на излом, то арматурные прутья в новых конструкциях испытывали свою прочность на разрыв. А порвать стальное «копье» диаметром в десятки миллиметров очень непросто. Соответственно, и высота опор, и, главное, ширина перекрываемых пролетов потенциально увеличивались во множество раз. Перед архитекторами и строителями открывались совершенно невообразимые в прошлом возможности. И все это требовало нового эстетического осмысления.

Рис. 1.25. Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане. Главный фасад. Архитектор Франческо Борромини. 1638–1677 гг. Рим, Италия

Барокко. Древние греки решили бы, что архитектор злоупотребил неразбавленным вином.

Рис. 1.26. Колоннада Лувра – восточный фасад королевского дворца. Архитектор Клод Перро. 1667–1670 гг. Париж, Франция

После долгих интриг и попытки провести открытый конкурс на лучший проект фасада корпуса, замыкающего двор дворца Лувр с востока, право на воплощение собственного замысла было отдано архитектору-самоучке Клоду Перро, брату знаменитого сказочника. Это классицизм. Тут и добавить нечего.

Наиболее четкую теоретическую базу с учетом новейших технологий создал в начале XX века французский архитектор Ле Корбюзье (на самом деле – Шарль Эдуар Жаннере-Гри; годы жизни: 1887–1965). Исходя из конструктивных возможностей железобетона, он сформулировал знаменитые пять отправных точек современной архитектуры, внешне чисто прикладного свойства, но на деле прежде всего эстетические, так как они подразумевали совершенно новый облик зданий. Вот эти принципы:

– дом на столбах, под домом – сад;

– крыши-сады, совмещенная кровля;

– свободная планировка, не зависящая от стен, интегральное пространство;

– ленточные окна, расположенные вдоль фасада;

– свободный фасад, консольно вынесенный и освобожденный от нагрузки.

Само собой подразумевалось, что никакого декора (тем более ордерного) на стенах не будет. Позже стала отрицаться и возможность облицовки фасадов посторонними материалами. Единственным украшением стен должны были стать отпечатки неструганых досок опалубки – формы, в которой отливается железобетон. Правда превыше всего.

В то же время в глазах адептов модернизма это и был возврат к истинным ценностям благородной Античности, к идеалам тектонической логики, когда колонны и антаблемент честно и откровенно (или, как минимум, реалистично) демонстрируют свою работу. Именно это, а не волюты, овы или растительный декор полагалось эстетической сутью ордера.

Принципы, сформулированные Ле Корбюзье, и сегодня сохраняют свою актуальность. Если не вдаваться в детали, то можно уверенно сказать, что большинство современных зданий (по крайней мере, каркасных) имеют и плоские кровли, обеспечивающие сток талых вод по незамерзающим трубам, проложенным внутри дома, и свободную планировку, возможную при отсутствии несущих (капитальных) стен, и навесные фасады, выполненные из любых удобных материалов. Разве что, как и в случае с любой современной техникой, по внешнему виду уже невозможно понять их внутреннее устройство и принцип работы конструкции.

Рис. 1.27. Здание Центросоюза. Архитектор Ле Корбюзье при участии Пьера Жаннере и Николая Колли. 1928–1937 гг. Москва, Россия

Пять принципов Ле Корбюзье вернули архитектуру к античным идеалам – не внешне, но в главном. Образ здания должен правдиво отражать работу конструкций и функциональное назначение объемов. По сути, это тоже ордер, только другой системы.

Рис. 1.28. Краун-холл Иллинойсского технологического института. Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ. 1952 г. Чикаго, США

Бывает ордер дорический, бывает ионический или коринфский.

А бывает – «мисовский» (и это не шутка).

Однако такая архитектура все же не вытеснила со сцены и формы традиционного ордера. Даже модернисты (такие, например, как Людвиг Мис ван дер Роэ; годы жизни: 1886–1969) довольно скоро вернулись к привычным очертаниям стоечно-балочной системы, пусть и поданным очень условно и обобщенно. В третьей четверти XX века такой подход породил очередной «неоклассицизм» – пафосные белоснежные сооружения, фасады которых легко читались как сочетание несущих и несомых элементов.

В то же время на протяжении всего XX века не угасала тенденция к использованию реалистического ордерного декора, с настоящими колоннами, капителями, фризами и карнизами. И если на Западе даже стиль ар-деко воздерживался от буквального повторения античных и ренессансных форм, то в нашей стране в какой-то момент смело обратились к «освоению исторического наследства».

Сталинизм – это, конечно, трагическая страница нашей истории, но все же именно благодаря ей мы можем, не выезжая на земли Эллады или Римской империи, в деталях ознакомиться с настоящими ордерными композициями. Причем вполне приличная классическая архитектура легко обнаруживается не только в столицах, но и в маленьких городках, а может быть и в селах. Достаточно найти хорошо сохранившийся клуб или кинотеатр, построенный в 1930–1950-е годы.

Поначалу, конечно, и те из советских архитекторов, кто не поддался соблазну стать авангардистами, пытались модернизировать античные каноны, приспособить их к современной жизни. Так, когда-то санкт-петербургский, а в советское время ленинградский академик Иван Фомин (1872–1936) проектировал «красную» (то есть революционную) дорику и «пролетарскую классику». Почему-то считалось, что пролетариат обязательно должен быть суровым, как дорическое племя. Ордер у Фомина тоже получился серьезный и строгий, без баз и капителей, состоящий из спаренных пилонов и широкого этажа-антаблемента, вместо фриза украшенного большими круглыми окнами. Позже советские архитекторы использовали иной прием и стали членить объемы крупных жилых домов в пропорциях античного ордера. Нижние этажи обозначали стереобат и облицовывались рустованным камнем, натуральным или имитированным штукатуркой. Средний ярус соответствовал колоннам. А завершал композицию этаж-антаблемент.

Рис. 1.29. Дом общества «Динамо». Проект. Архитекторы И. Фомин, А. Лангман. 1928–1929 гг. Москва, Россия

Жилой дом общества «Динамо», спортивного клуба НКВД. Москвичам, заставшим советское время, он памятен по знаменитому «40-му гастроному», в котором что-то можно было купить и в эпоху всеобщего дефицита. На фасадах – «пролетарская классика» (до этого была «красная дорика»). Своей творческой находкой Иван Фомин считал применение спаренных опор. Одиночная таких же пропорций выглядела бы очень массивной и далеко выступающей за линию фасада.

Впрочем, впоследствии тенденция подражать Античности была доведена до своего логического конца. Вслед за выдающимся знатоком ренессансной архитектуры Иваном Жолтовским, а также и за другими архитекторами – академиками с дореволюционной выучкой, такими как Алексей Щусев (1873–1949), например, советские зодчие все более и более тщательно повторяли шедевры мастеров древности. Иногда, правда, они решались на некоторые изменения, в основном идеологического характера. В мотивы декора добавлялась социалистическая эмблематика – звезды, серпы и молоты, гербы советских республик. Традиционные круглые колонны могли поменять свой план на пятиконечную звезду. Как известно, после смерти тирана достаточно быстро сошла на нет и архитектура его имени (конечно, в соответствии с советскими традициями она не прекратила свое существование органично, в силу невостребованности, а была объявлена идейно ошибочной, слишком расточительной и потому запрещенной).

Однако и после отказа от сталинского ампира архитектура в XX веке еще раз успела вернуться почти к буквальному воспроизведению ордера, поначалу – на Западе. В конце концов, выяснилось, что современность тоже стареет, а гладь фасадов из стекла и бетона хороша только в небольшом количестве, пока она не превратилась в бесконечную архитектурную пустыню. Появилась потребность либо в чем-то еще более новом, либо в хорошо забытом старом. Так родилась «постсовременность», то есть возник постмодернизм.

В последнее время этот термин почему-то полюбился политологам. Ну а в художественной критике он занял уже очень прочное место, и уважающий себя специалист вряд ли согласится объяснить вам, что это такое, без курса из нескольких лекций. Между тем в том, что касается использования классических ордеров (а именно по этому признаку в основном можно определить, что вы имеете дело с постмодернистской архитектурой), суть данного направления очень проста.

На протяжении всей истории появление ордера почти всегда сопровождалось некоторым пафосом: если уж ордер украшает собой фасады и интерьеры, значит, речь идет о высоких идеалах. Колонны и пилястры подразумевают, что их автор признает именно античные храмы высшим архитектурным достижением человечества. Все другие эпохи и стили либо портят, либо пытаются повторить однажды найденное абсолютное решение. Но область архитектуры – это только малая часть амбициозных притязаний. Как известно, под сенью афинских портиков ходили великие люди и рождались гениальные идеи. Ордер поэтому необходим и для выражения пафоса, так сказать, в мировом масштабе. Вы боретесь за демократию, бесстрашно и с огненным взором провозглашаете идеалы Свободы, Равенства, Братства? Значит, сначала вы строите баррикады, а потом, если победите, триумфальные арки, памятники павшим героям, здания всенародно избранных властей, и все это – подражая архитектуре демократических Афин. Но и в том случае, если вы полагаете демократию хаосом и считаете, что во Вселенной – или хотя бы на нашей планете – давно пора навести строгий порядок, если у вас есть проект могущественной империи, где каждый будет знать свое место, а государственная машина заработает как идеально отлаженный механизм, именно ордер с его порядком и строгой соподчиненностью деталей позволит выразить средствами зодчества самую суть вашего замысла.

Рис. 1.30. Жилой дом на улице Горького (ныне – Тверская). Архитектор А. Мордвинов. 1937–1939 гг. Москва, Россия

Помимо того, что здание богато украшено классическим декором, композиция фасада в целом решена как один большой ордер: цокольные этажи – стереобат; следующие пять этажей – колонны; аттиковый этаж, укрытый за строем пилястр, – антаблемент.

Постмодернизм возник в той ситуации, когда вернуться к историческому наследию, то есть в первую очередь к ордеру, было необходимо, ибо глаз устал от стеклянных коробок. Но пафоса нет. И, главное, мы понимаем, что его и быть не может. Устали мы от пафоса. И европейцы, тысячелетиями хранящие античные сокровища, и россияне, пережившие за один XX век несколько кровавых попыток как своих, так и иноземных тиранов создать идеальное общество. Здесь и родилась концепция постмодернистской иронии, своего рода «подмигивания» зрителю: вот исторический декор, любимые колонны и пилястры, но мы-то с вами понимаем, что это не всерьез, что это просто игра. А ну-ка, кто угадает, откуда эта архитектурная цитата? Далее все зависит от деликатности. Кто-то из зодчих просто намекает на классические формы, а кто-то, не надеясь на интеллект пользователя (вдруг решит, что это не понарошку), совершает абсурдные подмены материалов: создает увитую аканфом капитель из нержавеющей стали или просто, карнавально меняя роли несомых и несущих частей, не доводит колонну до земли, оставляет ее подвешенной к антаблементу. Впрочем, и это уже история… О том, какие еще конструкции породило строительное искусство и как это повлияло на облик зданий, мы поговорим в следующей главе.