Полная версия:

Анатомия архитектуры

Это обстоятельство, как будто случайное и, может быть, родившееся действительно абсолютно спонтанно, совершило настоящую революцию в искусстве строить. Воплотившись в камне, архитектура греков впервые стала полноценным изобразительным искусством, причем изображала она не что-то иное, а саму себя, работу собственных конструкций. Теперь рассказ о том, как работают опоры и балки, как помогают им в этом тяжелом труде детали помельче, словом, о непростых взаимоотношениях несомых и несущих частей, сам по себе сделался художественной ценностью. (Архитекторы и искусствоведы называют такое взаимодействие конструктивных элементов тектоникой или архитектоникой, а в Древней Греции словом τεκτονικός именовали плотницкое искусство.) С рождением древнегреческого храма архитектурное сооружение перестало просто обслуживать людей, удовлетворяя их потребности, пусть даже самые возвышенные, и начало воздействовать на них, требуя сопереживания.

Здание есть как бы живое существо, создавая которое следует подражать природе.

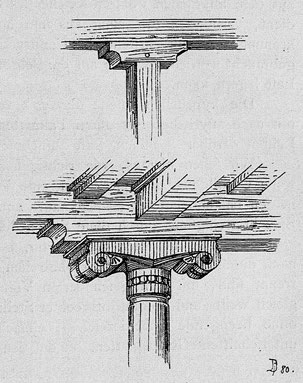

Леон Баттиста Альберти[2]Колонны и горизонтальные элементы в исполнении античных зодчих, конечно, не подражали буквально формам человеческого тела, но все-таки уподоблялись живому организму, выполняющему определенную работу. Снизу – крупные части; чем выше, тем больше деталей и тем более дробен их ритм и чаще членения. Фуст (тело колонны) утолщен в нижней трети (это называется энтазис), будто бы вес заставляет напрячься каменный мускул. Так же и круглая чаша (эхин) – не просто опорная шайба, но «лапа», «ладонь», подставленная под осязаемый груз.

С пониманием глядя на труд античных конструкций, мы можем представить себя на месте опоры, ощутить тяжесть каменных балок, мысленно напрячь мышцы и, следовательно, посочувствовать архитектурному произведению.

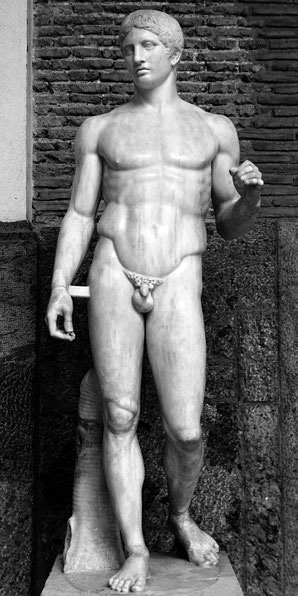

В этом смысле античный храм родственен скульптуре своего времени: примерно в ту же эпоху греки научились передавать в статуях ощущение физического напряжения, работы мускулов человека. Появился хиазм – прием, когда вес фигуры зрительно приходится только на одну ногу (есть и еще один термин: контрапост). Тело принимает S-образный изгиб, видно, что какие-то мышцы напряжены, в то время как другие расслаблены. Причем для ваятеля важным было не запечатлеть фигуру в движении, как в спортивной фотографии, а, наоборот, поймать момент неподвижности: тело статично, но полно потенциальной энергии, уподоблено сжатой пружине, находится, можно сказать, в динамическом равновесии. Мы чувствуем, что Дорифор сейчас сделает шаг, что в следующий миг Дискобол крутанется, подобно праще… И много веков наслаждаемся непреходящим мгновением, формой камня, полной внутренней жизни. Так и храм никуда не шагнет, его опоры не выжмут вверх балку, как штангу. Движения нет, но есть энергия, и мы ее чувствуем.

Рис. 1.8. «Дорифор» («Копьеносец»). Скульптор Поликлет. 450–440 гг. до н. э. Римская копия. I век до н. э. – I век н. э. Национальный археологический музей Неаполя

В творении великого скульптора Античности тело зрительно опирается лишь на правую ногу, благодаря чему фигура получила S-образный изгиб (хиазм). Каменная плоть демонстрирует работу мышц подобно живому телу. Мы чувствуем, что Дорифор сейчас сделает шаг…

Ордер в умелых руках

Наверное, традиция изображать в камне деревянные конструкции так и осталась бы коротким эпизодом в истории архитектуры, если бы не ряд важных обстоятельств.

Во-первых, греки, пользуясь демократическим устройством своих государств (пусть и рабовладельческих), оказались в тот момент самой передовой нацией (по крайней мере, к западу от Индии), заложившей фундамент всей европейской культуры.

Во-вторых, несколько позже эллинская культура, шествуя вслед за боевыми фалангами Александра Македонского, распространилась далеко на восток.

На завоеванные территории пришли и формы греческой архитектуры, став таким образом достоянием всего цивилизованного мира. Время, когда это происходило, так и назвали – эпоха эллинизма.

В-третьих (и эта причина самая главная), случайно или с помощью какого-то бога, скорее всего покровителя муз Аполлона, тот художественный принцип, согласно которому архитектура должна рассказывать (необязательно правдиво) о работе своих конструкций, оказался чрезвычайно удобным профессиональным инструментом: используя его, любой зодчий, не только древнегреческий, может решить множество творческих задач.

Прежде всего, поскольку речь идет об имитации инженерной логики, сам собой подразумевается строгий порядок расположения деталей. Нельзя, например, установить капитель в середине колонны, нельзя применить антаблемент без архитрава, а карниз не может располагаться ниже фриза. Такие жесткие правила обычно очень помогают художнику, создавая высокое «творческое давление» в рамках дозволенного и побуждая доводить до совершенства то, что разрешено.

Этот конструктивный порядок позже стали называть ордером (от лат. ordo – воинский строй, порядок), и лучшее название придумать было невозможно.

Рис. 1.9. Парфенон на афинском Акрополе. Архитекторы Калликрат, Иктин. 447–438 гг. до н. э.

В 1687 г., во время очередной турецко-венецианской войны, взрыв порохового погреба, устроенного в храме турками, разрушил большую часть этого выдающегося памятника. Но и сегодня, века спустя, строгая логичность построения ордера позволяет легко представить недостающие части.

Применение ордера (а с этого момента мы будем постоянно пользоваться данным термином) серьезно облегчает решение важной проблемы, встающей перед каждым, кто занимается монументальным искусством, а именно передачу масштаба. Вот пример. Русский ученый Авраам Норов, посетивший Египет в 1834–1835 гг., обратил внимание на то, что огромные сооружения – пирамиды – по мере приближения к ним как будто уменьшаются в размерах, кажутся не такими большими, как издали. Он полагал, что это следствие оптической игры цвета, благодаря которой при взгляде издалека гиганты контрастно выделяются на фоне окружающего пейзажа, но, если смотреть на них вблизи, сливаются с желтым песком пустыни и как бы сжимаются. Однако есть и другое объяснение. Ни рядом с пирамидами, ни на гладкой поверхности их граней нет никаких предметов с заведомо известными размерами, которые помогли бы сравнить наш рост с высотой каменной громады. В пустыне не растут деревья, а гробницы фараонов избавлены от окон, дверей и прочих архитектурных деталей. С большого расстояния, когда хорошо видно, насколько сооружения древних египтян возвышаются над горизонтом, их истинное величие (монументальность) оценить легче, чем на среднем расстоянии, когда люди у подножия еще мало заметны, а других зацепок для глаза нет.

Рис. 1.10. Исаакиевский собор. Архитектор Огюст Монферран. 1818–1858 гг. Санкт-Петербург, Россия

Сам по себе собор не выглядит подавляюще большим. Портики над входами и ордерные наличники на арочных окнах создают иллюзию сопоставимости физических размеров сооружения с масштабом человеческой фигуры. Только при сравнении с другими зданиями можно почувствовать, насколько он огромен (высота больше 100 м).

Рис. 1.11. Исаакиевский собор. Архитектор Огюст Монферран. 1818–1858 гг. Санкт-Петербург, Россия

Внушение зрителю нужного представления о размерах сооружения, искаженного или близкого к истине, является одной из главных профессиональных задач зодчего. Конечно, лучшее мерило для этого – человеческое тело, то есть мы сами, наш рост, наш шаг и наши жесты. «Человек – мера всех вещей» – эту фразу древнегреческого софиста Протагора по сей день любят повторять все архитекторы мира. (Сам философ, судя по дошедшим до нас высказываниям, имел в виду нечто иное, специально-философское: «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют»; но это для снобов.) Однако сложно представить, что для того, чтобы верно ориентироваться в размерах, кто-то покроет атлантами и кариатидами все здание от цоколя до крыши. И здесь на помощь приходит ордер, идеальный посредник между человеком как физическим телом и зданием в целом. Ордер не может быть миниатюрным, по крайней мере, в норме он должен быть выше человека. Не может он быть и бесконечно большим, поскольку прочность строительного материала накладывает естественные, «интуитивно понятные», как сейчас говорят, ограничения. Имея дело с ордером, зритель поэтому достаточно просто определяет размеры здания (или обманывается, если такова цель автора).

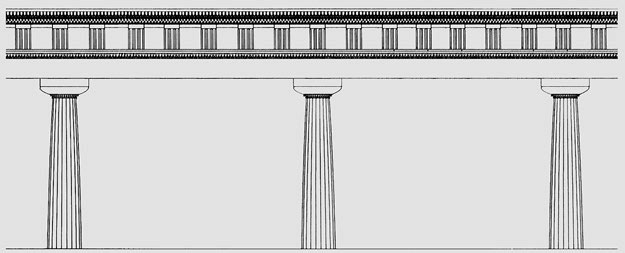

И все-таки в случае с античным храмом эффект монументальности имеет совершенно особое происхождение. Он достигается не увеличением абсолютных размеров сооружения, и не искусственной размельченностью деталировки, и не доминированием статичной вертикали, хотя древнегреческим зодчим были достаточно хорошо известны все эти приемы. Монументальность античного храма является прежде всего результатом точно сбалансированных в пользу горизонтали отношений между горизонтальными и вертикальными частями здания. Массивный антаблемент надежно останавливает вертикальный порыв колонн, который напоминает о себе пунктиром триглифов, чтобы потом послушно угаснуть в примиряющем треугольнике фронтона.

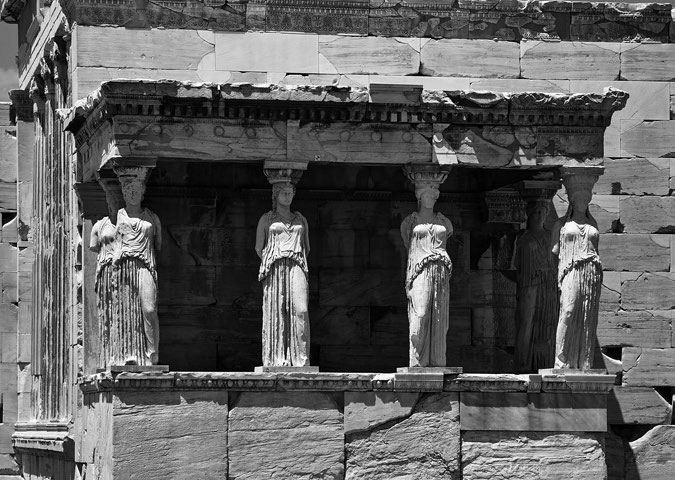

А.Э. Гутнов. Мир архитектуры: язык архитектуры[3]Помогает этому и то, что человек вообще легко сопоставляет себя с колонной: она, как и мы, стоит вертикально, у нее тоже есть тело (фуст), шея (гипотрахелий) и голова (капитель, от лат. caput). И хотя даже самая хрупкая девушка вряд ли сможет соперничать в стройности с самой толстой из архаических колонн, мысль о том, что они чем-то схожи, явно приходила на ум создателям древнегреческой архитектуры: иногда вместо колонн использовали человеческие фигуры – атлантов и кариатид (от греч. κόρη – девушка), правда, стоящих на пьедесталах.

Еще одно важное для искусства архитектуры свойство ордера – это исходящая непосредственно из его конструктивной природы система пропорций. Определение правильных соотношений геометрических размеров каждой детали (ширины, глубины, высоты), а также частей здания внутри общей композиции является одной из главнейших обязанностей профессионального архитектора. В этом смысле ордер уже сам по себе содержит определенную логику, подсказывающую оптимальные решения. Как мы не можем представить себе гармонично сложенного человека, у которого голова занимала бы половину высоты туловища, так и капитель не может быть высотой в половину тела колонны. То же можно сказать и о размерах горизонтальных элементов. Так, каменная балка архитрава достаточно тяжела и хрупка, чтобы делать ее слишком длинной (иное дело балка из дерева, металла или железобетона). Это чисто физическое свойство само собой очерчивает границы отношений высоты колонн к расстоянию между ними, то есть ширину интерколумния, как реально осуществимую, так и интуитивно воспринимаемую нами в качестве допустимой.

Рис. 1.12. Эрехтейон (храм Эрехтея), расположен на Акрополе к северу от Парфенона. 421–406 гг. до н. э. Афины, Греция

Портик кариатид свидетельствует о том, что колонны в глазах древних греков работали как люди, в данном случае – подобно очаровательным девушкам.

Впрочем, внутренняя логика ордера работает не автоматически и, безусловно, нуждается в научной проработке. Тысячелетиями выдающиеся теоретики архитектуры разрабатывали таблицы, предлагающие самые гармоничные и приятные глазу пропорции различных ордеров (а их, как мы увидим дальше, несколько). Следуя таким таблицам, даже не слишком умелый и талантливый зодчий может создать грамотную архитектурную композицию. Самым ранним из дошедших до нас трактатов с подобными рекомендациями стал труд «Десять книг об архитектуре» (De architectura libri decem) древнеримского зодчего Витрувия, жившего в I веке до н. э., – непререкаемого авторитета для всех последующих авторов, в том числе для Альберти (1404–1472), Филарете (ок. 1400 – ок. 1469), Серлио (1475–1554), Виньолы (1507–1573) и Палладио (1508–1580). Интересно, что в своем произведении Витрувий следовал давней традиции ссылаться как на аксиому на авторитет древних. Последним знатоком такого уровня в нашей стране был выдающийся архитектор сталинской эпохи Иван Жолтовский (1867–1959).

Рис. 1.13. Условный пример зрительно слишком широкого расстояния между колоннами

Такой интерколумний мы подсознательно воспринимаем как излишне широкий. Балка архитрава может прогнуться и треснуть.

Хотя для того чтобы говорить об ордере, достаточно всего двух колонн (а то и одной), обычно их бывает больше. В портике, то есть в пространстве под фронтоном, указывающем на главный вход, чаще всего используют шесть или восемь опор (или вдвое больше, если портик глубокий и они расположены в два ряда). Впрочем, в принципе колонн на фасаде может быть сколько угодно. И это дает нам повод поговорить о еще одном из важнейших инструментов архитектора, а именно о ритме. Конечно, присутствие ритма, то есть подчиняющегося определенным закономерностям повторения одинаковых элементов, допустимо и там, где вообще нет ни колонн, ни антаблемента. Его могут «отбить» и простые окна и двери, и зубцы крепостных стен, и скульптурные украшения, и даже сами объемы, формирующие композицию здания. Но именно колонны, как барабанные палочки, четче других элементов отдают команду художественному чувству: «Слушать ритм!».

Рис. 1.14. Камеронова галерея. Царское Село под Санкт-Петербургом. Архитектор Чарльз Камерон. 1783–1787 гг.

Пример Камероновой галереи на первый взгляд опровергает сказанное о рис. 1.13: расстояние между колоннами чрезмерно большое с точки зрения учений о классических пропорциях. На самом деле, решившись на это, архитектор внушает зрителю чувство особой легкости верхнего яруса. Эффект усиливается применением рустованных арочных субструкций в нижней части.

Вся Вселенная – симфония множества ритмов. Из космоса приходят к нам волны электромагнитных излучений, неотвратимо меняются времена года, рассветы и закаты отсчитывают каждый божий день, а кровь ритмично пульсирует в наших сосудах, отмеряя положенную продолжительность жизни. Ритм прежде всего признак порядка, а значит, и смысла. Где нет ритма, там хаос. Всякое творчество, будь вы художник, поэт, композитор или даже сам Бог, невозможно поэтому без ритма, простого или сложного. (Сейчас, правда, некоторые авангардисты, включая архитекторов, пытаются творчески освоить противоположный вектор – бесформенность и беспорядок; возможно, их вдохновляют иные боги – демоны-разрушители.)

Фасад дорийского храма, с той стороны, где помещаются колонны, надлежит разделять, если это четырехколонник, на двадцать семь частей, а если шестиколонник – на сорок две части. Одна из этих частей будет модулем, по-гречески εμβατης; когда этот модуль установлен, то на основании его производят вычисления всех частей постройки. Толщина колонн будет два модуля, высота вместе с капителью – четырнадцать. Высота капители – один модуль, ширина – два и одна шестая модуля. Высоту капители разделяют на три части, из которых одна будет абаком с киматием, вторая – эхином с ремешками, третья – шейкой… Высота архитрава – один модуль с пояском и каплями; поясок – одна седьмая модуля; капли, тянущиеся под пояском против триглифов, свисают вместе с полочкой на шестую часть модуля. Кроме того, ширина нижней части архитрава должна соответствовать шейке вверху колонны. Над архитравом ставят триглифы с их метопами высотою в полтора модуля и шириною с лицевой стороны в один модуль, распределяемые так, что они приходятся по одному над средними четвертями угловых и средних колонн и по два во всех междуколонных промежутках, кроме средних в предхрамии и с задней стороны храма, где их ставят по три. При таком расширении средних пролетов доступ к изваяниям богов не будет затруднен для входящих.

Витрувий Марк Поллион. Десять книг об архитектуре[4]Однако ритм привносит в произведение искусства не только порядок и свидетельство, как говорят философы, тварности, то есть созданности. Будь творение двухмерным (рисунок или картина) или трехмерным (скульптура или постройка), ритм всегда добавляет еще одно измерение – время. В архитектуре это проявляется особенно наглядно. Ряд колонн или других повторяющихся деталей приглашает следовать за ними. Ни хижину, ни дворец нельзя постичь одномоментно, их надо обойти с разных сторон, войти внутрь, подняться на другие этажи, следуя зову лестниц. Впрочем, можно и не давать труд ногам. Взгляд, неутомимый путешественник, ловко обшарит все, исследует перспективы, отметит их сокращения, сопоставит постройку с окружающим миром. Своими глазами зритель как бы снимает фильм, кадр за кадром вытягивая бесконечные панорамы или монтируя динамичные клипы. Архитектура поэтому еще и временное искусство, оно близко не только живописи и скульптуре, но и театру или кино.

Наконец, как и в других искусствах, в архитектуре присутствует еще одна связанная со временем категория – темп. Ступая вдоль строя колонн, мы соразмеряем с их тактом частоту дыхания и скорость своих шагов; и сердце бьется то реже, внушая чувство покоя, то чаще, в соответствии с приподнятым, праздничным настроением. Так же и лестница, повелительница горизонтальных ритмов, может подсказать, ступать ли по ней неспешно, чтобы с достоинством войти в парадный зал, где о нашем прибытии возвестит герольд или капельдинер, или взбежать легко, спортивно, не заботясь о респектабельности.

Древние греки использовали в основном метрический ритм, то есть самый простой, с акцентами на равных расстояниях. Особенно хорош он в периптере – «окрыленном» храме, окруженном колоннами со всех сторон. Глядя на его фасады, легко представить, как величаво обтекают здание ряды участников панафинейской процессии – кульминации знаменитых афинских празднеств, – торжественно несущих пурпурный пеплос в дар богине Афине. Впрочем, возможны и другие ассоциации: советскому историку парадный строй колонн периптера виделся не фоном для религиозных церемоний, а выражением идеалов древнегреческой демократии, воинственной и уравнительной.

Разумеется, как в музыке и в поэзии, в архитектуре ритм может быть не только метрическим, но и сложным, с акцентами спаренных вертикалей, с цезурами оконных проемов и длинными паузами нерасчлененных стен. Такой ритмический строй меняет динамику восприятия, а взгляду зрителя подсказывает, где следует ждать кульминации (например, у парадного центра фасада или, наоборот, у флигелей, расположенных на флангах).

Пять ордеров

До сих пор, говоря об ордере, мы имели в виду лишь один из них. Между тем «официальная» теория с давних времен различает по крайней мере пять классических ордеров.

Древние греки появились на своем полуострове не в одночасье. Они накатывались с севера, племя за племенем, причем каждое последующее поначалу было более суровым и диким, чем предыдущее, и говорило на собственном наречии древнегреческого языка. Пришельцы каждый раз отбрасывали назад ход исторического прогресса, но потом все равно культура брала свое. Последним из этих племен стали дорийцы. Они-то, цивилизовавшись, хотя и не утратив суровый нрав завоевателей, создали рассмотренный нами архитектурный строй – дорический ордер.

Вытесненные этими набегами ионийские племена эмигрировали на острова Средиземного моря, а также колонизировали побережье Малой Азии (там сейчас лучшие курорты Турции). То ли ввиду тонкости натуры, помешавшей им противостоять грубым дорийцам, то ли поддавшись примеру известных своей изнеженностью азиатских владык, они создали собственный ордер – ионический, значительно более стройный и изящный, чем тот, с которым мы уже знакомы. Разница была настолько велика, что дорику с тех пор стали сопоставлять с мужским началом, а ионические постройки – с женским.

Как и положено всему, что связано с прекрасным полом, ионический ордер не столь привержен строгой логике конструкций, зато куда более нуждается в украшениях. Отметим, что теоретики и в нем находят соответствия деревянным прототипам. Самая приметная часть – ионическая капитель, образуемая двумя волютами, – объявляется, как правило, потомком бруса с закругленными концами, Т-образно уложенного на вершину опоры. Впрочем, капители похожей формы использовались и в азиатских постройках, а также в Древнем Египте, так что композиция могла быть заимствована на Востоке (но должным образом переработана).

Рис. 1.15. Йозеф Дурм. Гипотетическая реконструкция происхождения ионического ордера. 1881 г.

…5. Эти города, после изгнания карийцев и лелегов, назвали по имени своего вождя Иона эту страну Ионией и, определив там урочища бессмертным богам, начали строить им святилища. И первым делом они возвели храм Аполлону Панионийскому, наподобие тех, какие они видели в Ахайе, и назвали его дорийским, так как они впервые увидели храмы этого ордера в дорийских городах.

6. Когда они пожелали поставить в этом храме колонны, то, не имея для них правил соразмерности и размышляя, каким бы способом сделать их так, чтобы они были и пригодны для поддержания тяжести, и обладали правильным и красивым обличием, они измерили след мужской ступни по отношению к человеческому росту и, найдя, что ступня составляет шестую его долю, применили это соотношение к колонне и, сообразно с толщиной основания ее ствола, вывели ее в высоту в шесть раз больше, включая сюда и капитель. Таким образом, дорийская колонна стала воспроизводить в зданиях пропорции, крепость и красоту мужского тела.

7. Точно так же, когда затем они задумали построить храм Диане, то, желая придать ему иной вид, они применили тоже ступню, но ступню утонченного женского тела, и сначала сделали колонну толщиною в восьмую долю ее высоты, чтобы придать ей более стройный вид. Под основание ее они в качестве башмака подвели базу, на капители поместили волюты, свисающие справа и слева наподобие завитых локонов, и, словно прической, украсили передние части их киматиями и плодовыми гирляндами, а по всему стволу провели каннелюры, спускающиеся подобно складкам на платье замужних женщин. Таким образом, при изобретении двух различных видов колонн они подражали в одном из них неукрашенной и голой мужской красоте, а в другом – утонченности женщин, их украшениям и соразмерности.

Витрувий Марк Поллион. Десять книг об архитектуре[5]Архитрав ионического ордера делится на части только по горизонтали, верхняя плоскость слегка нависает над нижней. Зато фриз сплошной – никаких метоп и триглифов; он полностью отдан под орнамент или многофигурную рельефную композицию. Разнятся и карнизы. В ионическом нет мутул, зато появляются зубчики – дентикулы, трактуемые как концы обрешетки. Этому находят историческое объяснение: на землях ионических племен почти не росли крупные деревья, поэтому для перекрытия деревянных храмов-прототипов вместо солидных досок приходилось использовать тонкие планки.

Однако главное отличие двух ордеров – в пропорциях. Какие бы соотношения диаметра пяты колонны к ее высоте ни объявлялись идеальными и единственно правильными, дорическая опора всегда получается заметно более приземистой. Кроме того, в ионическом ордере появляется новая важная деталь – база (в сущности, набор «блинов» разного профиля, иногда украшенных резьбой), на которую устанавливается фуст колонны. Красавице пристало носить хорошую обувь.

Рис. 1.16. Эрехтейон (храм Эрехтея). 421–406 гг. до н. э. Афины, Греция

На Акрополе в Афинах очень удобно для изучающих историю искусств расположились несколько выдающихся памятников мировой архитектуры. Так, Парфенон демонстрирует идеальный дорический ордер, а Эрехтейон – ионический.

Конечно, не обошлось и без сложностей. Оба ордера (каждый по-своему) столкнулись с одной и той же проблемой, связанной с трактовкой углов здания. Не то чтобы это реально мешало строительству, но полной гармонии не получалось, поэтому мелкие, по сути, неувязки обрели пафосные названия и оказались навеки вписанными в историю искусств.