Полная версия:

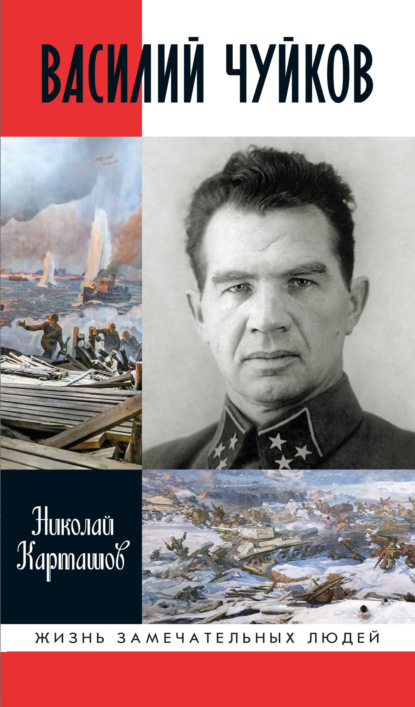

Василий Чуйков

Была осень 1916 года… Помню, откуда-то возвращался, продрог, промок, заболел. Работал больным месяца два. Потом у меня пошла кровь горлом и носом. Всегда я был физически сильный, но тут что-то со мной случилось, не знаю. Начал просто таять. Вот, конкретно, просыпаюсь ночью, полон рот крови. Отхаркаешься, отплюешься на некоторое время и снова та же картина.

Ходил два раза к доктору. Работать уже не мог. Сестра работала прислугой в Питере. Она написала отцу, как после я узнал, что погибает парень. После этого получил слезное письмо от отца: приезжай… Всю зиму фактически проболел. Февральская революция меня застала в Серебряных Прудах. К весне начал выздоравливать, совсем окреп…

Вскоре Чуйков опять вернулся в столицу. В Петрограде ждали перемен, но они не наступали. За весь период нахождения у власти Временного правительства никаких кардинальных изменений в экономике не произошло. Так, рубль обесценился примерно во столько же раз, во сколько и за предыдущие два с половиной года тяжелой войны. Постоянные перебои в снабжении заводов и фабрик сырьем и материалами провоцировали их закрытия и забастовки. Не смогло справиться правительство и с массовыми самозахватами крестьянами помещичьей земли. Страна оказалась в тупике поражений, голода и анархии.

Вместе с напарниками по шпорной мастерской Василий ходил на митинги, демонстрации, что проходили у Казанского собора. Если еще недавно все единодушно требовали отречения царя, теперь же манифестанты настаивали на отставке Временного правительства во главе с А.Ф. Керенским.

А после расстрела участников Июльской демонстрации, когда войска Временного правительства применили оружие, в результате чего было много убитых и раненых, Василий окончательно разуверился в правильных действиях новой власти. В Петрограде стало тревожно. По сути, столица находилась на осадном положении. В центре города, на Невском и Литейном проспектах, на Гороховой улице дежурили казачьи разъезды и патрули юнкеров. Днем и ночью были слышны гулкие оружейные выстрелы и трескучие пулеметные очереди. Ходить по некогда спокойным улицам стало опасно. Кроме того, повсюду орудовали преступные элементы и шайки мародеров. Тогда же Чуйков лишился работы. Впоследствии в книге «Закалялась молодость в боях», изданной в 1978 году издательством «Молодая гвардия», он напишет: «Наступил сентябрь 1917 года. Спрос на шпоры с “малиновым звоном” прекратился. Мастерская закрылась. Я остался без работы. Рабочий Петроград голодал, цены на продовольствие росли, прилавки магазинов опустели, появились мешочники, спекулянты. Чем все это кончится?»

Окончилось это тем, что Василий, безуспешно помыкавшись в поисках работы, отправился в Кронштадт. К тому времени в городе-крепости служили на Балтийском флоте два его родных брата – Илья и Петр. Третий брат, Иван, сидел в те дни в тюрьме, ему грозили расстрелом за измену Временному правительству.

Василий знал, что кто-то из двух братьев поможет ему с работой и жильем. Но опередил случай. Когда Василий пришел в казарму к брату Илье, на месте его не оказалось. Тот находился в карауле. Решил подождать, а устал с дороги, лег на его кровать и моментально уснул. Проснулся от толчков в спину. Тут же вскочил с кровати. Перед ним стоял матрос.

– Чуйков, почему ты ушел из караула? – строго спросил он.

– Из какого караула? – растерянно ответил Василий.

И тут до матроса дошло, что он обознался. Незнакомец же представился:

– Я Василий Чуйков, родной брат Ильи.

Разговорились. Матрос назвался членом матросского комитета Кузьминым. В то время матросские (солдатские) комитеты играли большую роль в армии и на флоте. Эти политические организации были созданы в ходе Февральской революции в рамках так называемой «демократизации армии и флота». Временное правительство было крайне заинтересовано в том, чтобы воинские части под командованием верных присяге командиров и начальников не смогли восстановить законный порядок в Петрограде и вернуть к власти монархию.

Иными словами, нужно было разрушить систему военного управления, разложить армейские ряды. С этой целью в армии и на флоте и был отменен принцип единоначалия, а командование частями, кораблями передали выборным солдатским или матросским комитетам. Любые приказания, распоряжения штабов, командиров должны были в обязательном порядке согласовываться с этими комитетами. Не понравился командир, ответ простой:

– Незаменимых нет. Без тебя обойдемся!

А бывало и по-другому:

– Пошел вон отсюда! В расход его!

Последствия такой «демократизации» оказались трагичными. Только Балтийский флот к 15 марта потерял 120 офицеров, из которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 12 офицеров из сухопутных частей. А первой жертвой, как свидетельствуют документы, стал старший офицер линкора «Андрей Первозванный» Г.А. Бубнов, отказавшийся менять Андреевский флаг на революционный красный.

Так что матрос Кузьмин оказался не рядовым матросом, а матросом с немалыми полномочиями. Узнав, что Василий остался без работы, Кузьмин пообещал помочь ему с трудоустройством. И слово свое сдержал. Он предложил Чуйкову остаться в Кронштадте, в учебно-минном отряде. Василий дал согласие. Уже через несколько дней его зачислили в отряд, поставили на довольствие, он получил флотскую форму.

Что касается должности, на которую был назначен Чуйков, то в большинстве публикаций она называется не совсем точно. Одни биографы считают, что Василий был юнгой, другие называют его минером. Между тем в послужном списке личного дела Чуйкова записано: «Доброволец». На этой должности он числился в период с ноября 1917 года по апрель 1918 года. Вполне вероятно, что старшие по возрасту матросы его называли юнгой. Отсюда и пошла кочевать из публикации в публикацию должность Чуйкова. В учебном отряде Чуйков действительно осваивал специальность минера. Правда, на минера он не успел выучиться, поскольку в то время не было учебы. Новая революция, теперь уже Октябрьская, которую Василий, как и его братья, принял всем сердцем, нуждалась в защите.

В ноябре и декабре 1917 года Чуйков неоднократно выезжал с различными поручениями матросского комитета в Петроград. А в январе 1918 года его вместе с братом Ильей отправили на охрану поездов, следующих по маршруту Москва – Саратов. Из этого поволжского города отправлялся хлеб для Центральной России. Практически весь январь и февраль Василий провел на колесах, охраняя вагоны с хлебом.

В один из февральских дней Василий с братом получили тревожное письмо от отца. Родитель писал: «Мироеды, бывшие чиновники, купчишки смущают народ против Советов. Мне мстят за вас. Намедни подожгли ригу. Она сгорела. Семья 15 душ осталась без хлеба. Нужна ваша подмога».

Илья в тот же день взял отпуск. Вместе с ним в Серебряные Пруды поехал и Василий. Встреча с отцом на всю жизнь отложилась в его памяти:

Мы вошли в дом вечером. Отец сидел за столом угрюмый и озабоченный: как прокормить такую ораву едоков, сидящих на скамейках от угла до угла? До нови, до обмолота первого урожая озимой еще далеко.

На той же неделе приехали еще два моих старших брата – Петр и Андрей. Оба женатые, жены и дети кормились у отца. Сообща через комитет бедноты раздобыли несколько мешков семенного зерна. Появился хлеб. Кроме того, в имении графа Шереметева, уехавшего за границу, достали корм для скота.

Когда семейные дела немного уладились, братья разъехались по своим частям. Василий, не числившийся на постоянной службе, временно остался дома. Но лишь на месяц. Уже в апреле 1918 года он был зачислен курсантом на 1-е Московские советские военно-инструкторские курсы Красной армии.

Вновь обратимся к стенограмме беседы с Чуйковым:

Поскольку я был в Прудах, вся молодежь – около меня. Думали, гадали, но недолго. В это время вышел декрет о формировании Красной армии. Собрались. Куда? А поедем в армию. Поехали тогда из Прудов я, Рыкин Василий, Губарев Алексей и Минкин Егор. Приезжаем в Москву. Куда идти – не знаем. Первого попавшегося в шинели спрашиваем, где тут воинская часть. Но попали на хорошего.

– А вы, – спрашивает, – что хотите?

– Хотим устроиться в Красную армию, – говорим.

– Есть у вас справки?

Мы поехали, взяли от своего сельсовета соответствующие справки, что мы политически благонадежны. Он нам рекомендовал тогда пойти в Лефортово.

– Там, – сказал, – организуются как будто курсы красных командиров. Возможно, вас примут.

Комиссаром курсов был Сегаль, как сейчас помню. Закатились туда со своими сундучками, если не служить, то учиться. Он поговорил с нами, и нас тут же зачислили…

Так крестьянский сын сделал свой первый шаг к маршальскому жезлу, который, как известно, лежит в ранце каждого солдата.

Глава 2

Выбор пути

Если потребуется, останусь человеком с ружьем на всю жизнь – это самая важная должность на земле – защищать трудовой народ. И это мое призвание.

В.И. Чуйков1-е Московские советские военно-инструкторские курсы Красной армии, курсантом которых стал Чуйков, располагались в Лефортово, в здании бывшего Алексеевского военного училища. Основанное в 1864 году как Московское пехотное юнкерское училище, оно на протяжении полувека готовило юношей к армейской службе. В Российской империи это учебное заведение являлось третьим по престижности после Павловского и Александровского. Теперь по мраморным лестницам, паркетным полам и строевому плацу упраздненного училища вышагивали в новеньком, с иголки обмундировании будущие красные командиры, среди которых выделялся своим высоким ростом и крепким телосложением курсант Василий Чуйков.

Примечательно, что в стенах Алексеевского училища постигали военную науку офицеры, позже занявшие высшие посты как Красной (Б.М. Шапошников, А.Е. Снесарев, М.Д. Бонч-Бруевич, А.М. Василевский), так и в Белой армиях (М.В. Алексеев, Н.Л. Савельев, А.П. Греков, В.Г. Ласточкин, Н.М. Тихменев)… С одними из них Чуйкову доведется служить бок о бок, против других воевать.

Срок обучения на Московских военно-инструкторских курсах, как и в других аналогичных, согласно приказу наркома по военным делам № 104 от 28 января 1918 года, составлял семь месяцев, из которых четыре отводилось на подготовительный курс и три на военный. Программа обучения была насыщенной. Главная задача курсов заключалась в том, чтобы в короткие сроки подготовить командиров-единоначальников, хорошо знающих военное дело, преданных советской власти, умеющих научить и повести за собой подчиненных. Утро начиналось с неизменной в армии команды дневального:

– Рота, подъем!

А дальше построение, зарядка, умывание и снова в строй. Без строя – ни шагу. В столовую, в учебные классы, на плац, на стрельбище, в поле… Тактика, огневая подготовка, ружейные приемы, политическая подготовка, штыковой бой – все эти предметы приходилось осваивать с полным напряжением.

– Курсант – не солдат. Хочешь стать настоящим командиром – учись, закаляйся, готовь себя к суровым испытаниям, – звучало не раз из уст преподавателей курсов.

Преподавательский корпус состоял в основном из бывших царских офицеров. Это были опытные, знающие свое дело специалисты. Многие из них прошли русско-японскую войну, Первую мировую. В своей книге «Закалялась молодость в боях» Чуйков пишет о днях учебы:

Обучали нас бывшие офицеры царской армии. Учили, надо сказать прилежно.

– Коли штыком! Бей прикладом! Не так. Выпад. Укол! Отбой! Вперед, назад! Прикройся!

Так раз десять-пятнадцать подряд, да еще с перебежками, пока хватает сил держаться на ногах. Вероятно, нам давали чрезмерную перегрузку, муштровали с перебором, может быть, даже намереваясь отбить охоту стать командирами. Но меня это ничуть не угнетало. Наоборот, я хотел, чтобы из меня выжимали все, что есть во мне, и тем самым дали возможность проверить себя до конца – получится ли из меня краском? Ведь предстояли схватки с опытными, вышколенными офицерами и солдатами белой гвардии, с интервентами. Идти в бой без подготовки, без веры в свои силы – значит погибнуть…

Первым памятным для Василия на курсах событием стало принятие им торжественного обещания воина Красной армии. Выражаясь современной лексикой, военной присяги. В различные периоды истории воинская клятва называлась по-разному, но суть ее оставалась и остается одна – обещание защищать родное Отечество, ее народ, не щадя своих сил и самой жизни. У только что созданной Рабоче-крестьянской Красной армии эта клятва называлась Формулой торжественного обещания. Она была утверждена в апреле 1918 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом (ВЦИК) молодой Советской республики.

Как и подобает в таких случаях, принятие клятвы проходило в праздничной обстановке. В строгих шеренгах застыли будущие командиры. Блестели на солнце штыки, развевались на ветру красные флаги, гремела медь оркестра… Один за другим курсанты выходили из строя, шли к центру плаца и произносили лаконичные слова торжественного обещания.

– Я, сын трудового народа, гражданин Советской республики, принимаю на себя звание воина Рабочей и крестьянской армии, – громко чеканил слова Чуйков. – Перед лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как зеницу ока, охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения… Я обязуюсь по первому зову Рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской республики…. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона.

После месяца учебы Василий принял участие в первомайском военном параде. Это был первый парад частей молодой армии Советов. По Красной площади тогда еще ходили трамваи, их украсили хвойными ветками и красными лентами. Из досок сколотили несколько высоких трибун, поставили грузовики, обтянутые кумачом, – для выступающих. Не было ни микрофонов, ни рупоров, поэтому речи ораторов могли слышать только те, кто находился рядом с трибунами.

Ровно в 11 часов над кремлевскими сводами ярким шаром взвилась сигнальная ракета и по Красной площади начали движение праздничные колонны. Впереди шли войска. Тысячи ног били по брусчатке мерно и четко. В составе сводной колонны Московских военно-инструкторских курсов чеканил шаг Чуйков. Громыхали тачанки. Цокали копыта лошадей, тащившие пушки еще с двуглавыми орлами.

С Красной площади войска направились на Ходынское поле, где проходил военный парад. «На Ходынском поле вся Москва, – писала одна из газет. – Сбежались друзья и враги. Рабочие кепки пришли смотреть свою защиту, шляпы и котелки – хихикать и злорадствовать. Уцелевшие дипломаты с биноклями через плечо испытуют окружающее: полугодовалое правительство демонстрирует свою армию – забавно!»

На параде Василий впервые увидел руководителя страны Советов – председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина. Он произнес речь, обходил войска, поздравлял красноармейцев, курсантов, командиров с праздником. А спустя два месяца Чуйков встретился с Лениным вновь. Эта встреча на всю жизнь отложилась в его памяти, в своих мемуарах он описал ее в мельчайших подробностях:

2 июля нас срочно вернули с полевых занятий, приказали привести в порядок обмундирование – и в манеж. Там была наша столовая. Когда мы пришли туда, то увидели вместо столов трибуну и полный ряд мобилизованных рабочих и красногвардейцев-добровольцев – тысячи полторы. Все чего-то напряженно ждали.

Внезапно дверь манежа открылась, и к трибуне быстрыми шагами прошел человек среднего роста. И сразу же оттуда, от трибуны покатилась волна дружных аплодисментов. Как бы ударившись о каменные стены, она с еще большей мощью ринулась обратно, и теперь уже со всех сторон зала полетели восторженные возгласы: «Ленин! Ленин!» Они слились в единый, все нарастающий гул.

– Да здравствует товарищ Ленин!

Владимир Ильич быстро взошел на трибуну. Поднял руку, прося тишины. Мне показалось, что он очень торопится, спешит, ему некогда и недосуг пережидать этот шум. Все притихли.

– Товарищи…

Слово прозвучало с такой доверительностью, что казалось, это не начало речи великого вождя, а продолжение лишь прерванной беседы: заботы и думы вслух среди верных, старых друзей. Да, в этом зале были его верные и преданные друзья. И вероятно, в том было его величие, что вот так, одним жестом, одним словом приближал к себе людей и начинал беседу на равных. Он поднимал слушателей до уровня осознания высокой ответственности за судьбы народов Советской страны…

Как я слушал Ленина, что делалось со мной, едва ли можно передать словами. После некоторой политической подготовки на курсах я уже по-другому, более доходчиво воспринимал его слова. Скажу только, что я был весь внимание, весь зрение, никого, кроме Ильича, не видел. Его слова звучали в моих ушах как набатный колокол, зовущий на подвиг, на самоотверженное дело. От возбуждения стало тесно в груди, захватило дыхание.

Ленин призвал нас, красноармейцев, упорно учиться военному делу, чтобы умело защищать Родину, трудящихся. Защищать от бешеного натиска интервентов и белогвардейцев. Надо быть бдительным, говорил Ильич, ибо мы окружены врагами извне и изнутри…

Под гром аплодисментов и крики «ура!» он быстро сошел с трибуны и зашагал к дверям. Там, на секунду остановившись, повернулся к нам лицом, улыбнулся и помахал рукой.

Курсанты долго не расходились из манежа, взвешивали каждое слово Ильича. Помню, я тогда твердо решил: если потребуется, останусь «человеком с ружьем» на всю жизнь. Это самая важная должность на земле: защищать трудовой народ.

В России после распада Советского Союза мнения о личности Ленина разделились. Одни считают, что Ленин и его соратники, являясь «наймитами» германской разведки, разрушили русскую государственность, свергли самодержавие, убили царя и его семью, развязали кровавую Гражданскую войну, утопили страну в крови, чтобы только удержаться у власти. И после победы установили тоталитарный режим и создали «империю зла» – СССР.

Другая часть общества, которая родилась, жила, училась и трудилась во времена Советского Союза, наоборот, придерживается противоположной точки зрения. Ленин и его соратники для этих людей – создатели социального и мощного государства. Именно они сберегли Россию, восстановили ее и ответили на главные вопросы: мир – народам, земля – крестьянам, фабрики – рабочим, власть – Советам, нациям – право на самоопределение. Уже первые декреты Советской власти убедили народ в том, за кем ему надо идти. «Декрет о земле» утверждал ликвидацию помещичьего землевладения, национализацию земли… «Декрет о мире» содержал предложение о заключении мира без аннексий и контрибуций… «Декрет о восьмичасовом рабочем дне» устанавливал важнейшую норму в трудовом законодательстве… «Декларация прав народов России» провозглашала равенство и суверенитет народов страны… «Декрет об уничтожении сословий, гражданских, придворных и военных чинов» устанавливал принцип социального равенства… При советской власти граждане получили право на получение бесплатного жилья, образования, медицинского обеспечения… Крестьяне и рабочие становились министрами, маршалами, учителями, врачами…

Из воспоминаний Чуйкова видно, что Ленин для него стал символом строителя новой жизни. Как, впрочем, для большинства рабочих и крестьян, части казачества и офицерства. Идеи добра, справедливости, равенства они приняли всем сердцем. Забегая вперед, спросим читателя: разве тот же Василий Чуйков, человек крестьянских кровей, мог в прежние времена дослужиться до высокого звания? Ответим: в лучшем случае до какого-нибудь унтер-офицера… Тогда как при Советской власти он удостоился звания маршала – главного воинского отличия в стране.

Вот как сам Чуйков ответил на заданный выше вопрос: «Никогда не думал быть профессиональным военным. И если бы был призван в царскую армию, мой высший потолок по званию был бы солдат или матрос, как у моих четырех старших братьев. Но в начале 1918 года я по призыву партии Ленина добровольцем пошел в Красную армию на защиту своего родного Отечества рабочих и крестьян».

Биография Чуйкова, как кто-то справедливо заметил, это история одного из тех людей-самородков, которыми так богат русский народ и которым только Советская власть дала по-настоящему проявить свои недюжинные силы. Маршалами и генералами армии стали другие представители крестьянского сословия – Г.К. Жуков, Р.Я. Малиновский, И.С. Конев, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, П.А. Ротмистров, Н.Ф. Ватутин, С.М. Штеменко… С именем Ленина и верой в светлое будущее взяли они оружие и пошли защищать завоевания нового строя:

Смело мы в бой пойдёмЗа власть СоветовИ как один умрёмВ борьбе за это.Однако вернемся к курсантским будням нашего героя. Они были напряженными. Учеба занимала все время без остатка. На курсах все было интересно, значимо. В основном все занятия проходили в летних лагерях в районе Серебряного Бора. Будущим краскомам очень часто приходилось откладывать в сторону учебники и брать в руки оружие. В один из дней, а точнее 7 июля, курсантов подняли по тревоге и выдали по 60 боевых патронов. На построении комиссар курсов Масленников объявил, что в Москве левые эсеры совершили контрреволюционный мятеж. Они захватили телеграф, телефонную станцию, другие важнейшие объекты города. Кроме того, убит германский посол граф Вильгельм фон Мирбах, мятежники арестовали часть членов Советского правительства, в том числе председателя ВЧК Феликса Дзержинского. Штаб левых эсеров на тот момент находился в Трехсвятительском переулке, в доме Саввы Морозова. Перед курсантами была поставлена задача во взаимодействии с латышскими стрелками взять штаб и подавить мятеж.

Без промедления отряд курсантов выдвинулся в сторону Москвы. Василий находился в составе первого взвода. Взводу была придана трехдюймовая пушка. Вскоре будущие командиры были на месте. По команде взводного они, прижимаясь к стенам домов, начали короткими перебежками продвигаться по переулку. Неожиданно из его глубины хлестко ударил пулемет. Веер пуль зацепил стены домов, с которых посыпались куски штукатурки. Один из товарищей Чуйкова упал сраженный очередью. Остальные сослуживцы быстро залегли, заклацали затворами, начали стрелять из винтовок.

В это время оглушительно ухнула приданная взводу пушка. Артиллеристы произвели несколько прицельных выстрелов, пулемет захлебнулся. Курсанты устремились вперед. Василий старался не отставать от товарищей. Пальба, взрывы, отрывистые слова ругательств. Со смежных улиц и переулков также продвигались наступающие. Когда курсанты взвода непосредственно подошли к зданию штаба, стрельба прекратилась. Из окон бывшего морозовского особняка вовсю валил густой дым. Все стекла в нем были выбиты. Из подъезда гуськом выходили с поднятыми руками участники мятежа. Все они были арестованы.

Это был первый бой в жизни Чуйкова. Сколько их будет в дальнейшем! Но первый бой он и есть первый. Поэтому в памяти остается на всю оставшуюся жизнь. Как шрам на теле. Часто случается, что первый бой оказывается для человека и последним. Для сослуживца Василия он таковым и стал. Был человек – раз, и нет его на белом свете. Когда погибшего хоронили на Всесвятском кладбище, Чуйков как будто заново пережил напряжение того момента, когда под пулеметным огнем шел в атаку. Побывав в реальном бою, он еще больше повзрослел, учеба приобрела для него совершенно иной смысл. И понятно какой. Чтобы остаться живым, надо учиться умению воевать.

В ночь на 31 августа казарму в очередной раз разбудила команда дневального:

– Рота, в ружье!

В считаные минуты курсанты, разобрав в пирамиде винтовки, уже стояли в строю. Взвод, в котором служил Чуйков, распределили по группам. Василия и еще семь курсантов посадили в автомобиль. Старшими в группе были два сотрудника ЧК. Один из них сел рядом с шофером, а второй в кузове с курсантами. Чуйков и его товарищи терялись в догадках: куда они едут в середине ночи и какая задача им будет поставлена? Когда грузовик отъехал от здания курсов, чекист сказал:

– Сегодня было совершено покушение на товарища Ленина. Он остался жив. Сейчас мы едем на явочную квартиру тех, кто причастен к этому преступлению. Наша задача их арестовать.

Проехав по темным и пустынным улицам Москвы, автомобиль продолжил путь по одной из загородных грунтовых дорог. Вскоре он остановился на окраине дачного поселка. Дальше группа, чтобы себя не обнаружить, пошла пешком. Кругом темень, хоть глаз выколи. Осторожно, стараясь не шуметь, подошли к одному из заборов, за которым едва просматривались очертания крыши высокого дома. Расставив курсантов вокруг дачи, чекисты и еще двое курсантов, перелезли через забор и направились к дому. Чуйков стоял за углом забора. Томительно тянулись минуты. В окнах дома зажегся свет, и тут же прогремело несколько выстрелов. Донесся звон разбитых стекол. Через какие-то секунды над забором возник силуэт человека.