Полная версия

Полная версияПавшие листья войны

Они трудились в блокадном Ленинграде

Литвинов Ярослав, 5 «Б»

Мой прадедушка, Марков Николай Алексеевич, родился в 1908 году в деревне Окуловка Боровичинского района Новгородской области. В юном возрасте он приехал в Петроград, где поступил на работу на Кировский завод. В 16 лет ему станком отрезало кисть правой руки, но он все равно продолжал трудиться на заводе, выполнял посильную работу.

Незадолго до войны он встретил мою прабабушку, Соловьеву Таисию Михайловну, 1914 года рождения, уроженку деревни Деделёво Чудовского района Новгородской области.

Рисунок 22 – Марков Николай Алексеевич

Они жили на улице Ушаковской (ныне улица Зои Космодемьянской). Это около 6 км от Кировского завода. Когда началась война, моего прадеда не взяли на фронт, потому что он не смог бы стрелять (без правой кисти).

Но ни он, ни бабушка даже не думали об эвакуации. Они не могли оставить любимый город.

Во время блокады Ленинграда полностью эвакуировать Кировский завод не хватило времени, поэтому завод продолжал свою работу, невзирая на бомбежку в считанных километрах от города и скудный рабочий паек.

Рисунок 23 – Кировский завод1

Мои прадеды остались и трудились всю блокаду на Кировском заводе. Там строились одни из самых грозных танков во времена Второй мировой войны – КВ и КВ-2. Вплоть до 1943 года таким танкам в бою не было равных. Кировский завод был главной целью фашистских обстрелов. Кировский завод также занимался ремонтом кораблей Балтийского флота, что несколько отличалось от его профиля.

Рисунок 24 – Кировский завод2

Неизвестно, как сложилась бы судьба Ленинграда, если бы не усердия рабочих Кировского завода. Работе этих героев в экстремальных условиях помогал лозунг рабочих: «Один восстановленный танк спасает сто бойцов!». Героизм работников завода помог советским солдатам победить в Великой отечественной войне и отстоять Ленинград.

За самоотверженный труд в блокадном Ленинграде мои прадедушка и прабабушка имеют награды.

Рисунок 25 – Награды

А в ноябре 1943 года родился мой дедушка, Марков Олег Николаевич.

Да разве об этом расскажешь…

Сухопаренко Саша, 5 «Б»

…Да разве об этом расскажешь

В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть

На женские плечи легла!..

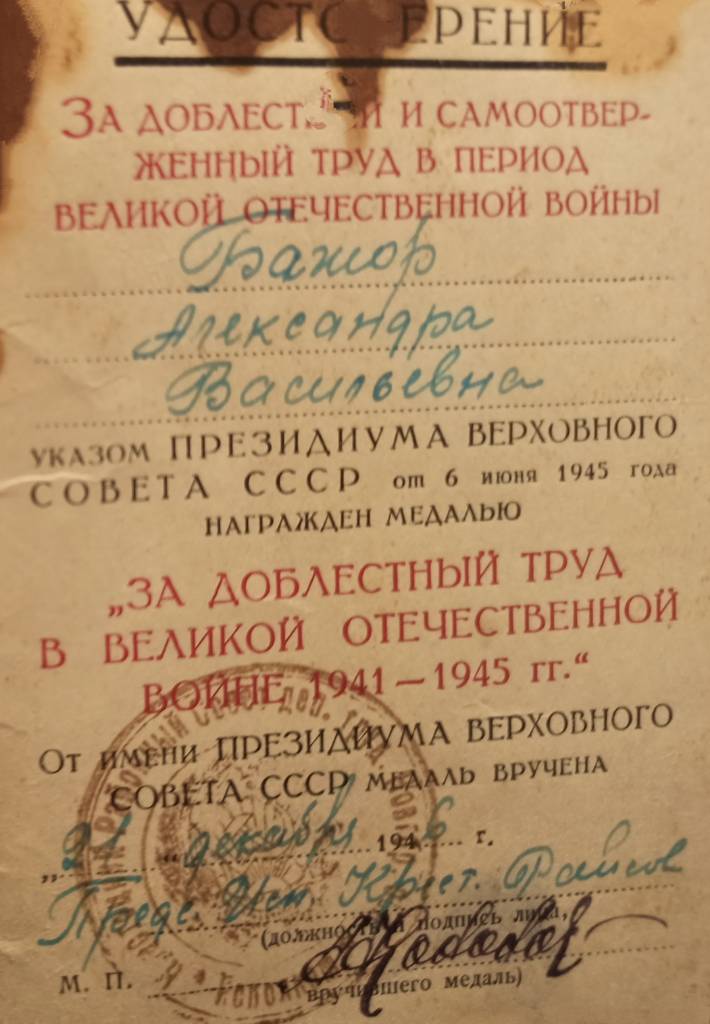

Я хочу рассказать о своей прабабушке Бажор Александре Васильевне, 1912 г.р., которая жила в поселке Крестцы Новгородской области.

Поселок находится на трассе между Москвой и Ленинградом. В годы Великой Отечественной войны Крестцы находились в прифронтовой полосе.

Военные называли Крестцы «столицей фронта, куда вели все дороги». С началом войны мужчины ушли на фронт. Основная тяжесть легла на плечи женщин. Когда началась война, моей прабабушке было 29 лет. Многие дома и здания в Крестцах были заняты под госпитали. С фронтов постоянно поступали раненые. Их было так много, что без помощи добровольцев медперсоналу было не справиться. Прабабушка добровольно стала санитаркой. Она помогали ухаживать за ранеными. Не щадя себя, своей жизни и своего здоровья она делала все, чтобы поддержать нашу армию.

Рисунок 26 – Сандружина. Май 1941 года. До начала войны остался всего месяц3.

В Крестцах раненым оказывали первую помощь. Затем по мере прибытия вагонов на железнодорожную станцию Крестцы раненых отправляли в тыловые госпитали. Крестецкая больница стала главным госпиталем района. Затем госпитали расположились в школах, домах жителей и других зданиях. При госпиталях были аптеки, кухни, прачечные. Прабабушка работала в прачечной при госпитале, стирала и чинила ношеное солдатское белье. Также из-за нехватки перевязочного материала, которое использовали по несколько раз, в прачечных стирали не только белье, но и бинты. Сухие бинты прачки и санитарки брали домой скручивать. Порой приходилось это делать ночью. Из-за большого потока раненых она спала 2-3 часа в сутки. Вместо бинтов могли использовали постельное бельё, одежду.

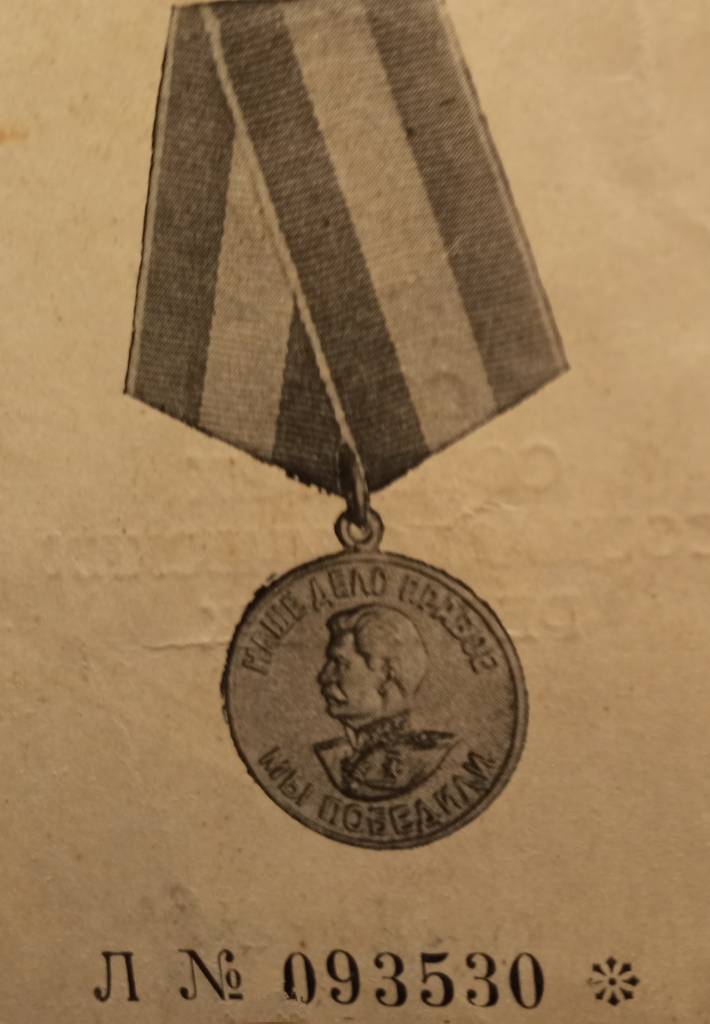

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Бажор Александра Васильевна Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06 июня 1945 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Прабабушка также награждена Медалью Жукова и юбилейными медалями Победы. Эти медали мы трепетно храним в нашей семье. Вот уже прошло более 75 лет со дня окончания войны. От времени медали и ордена немного потускнели, но они тем и дороги, что это «живые» свидетели смерти, боли, грязи, холода и голода.

Они вызывают у меня сильное чувство гордости за людей, которые выстояли и победили в этой войне. Я буду стараться, чтобы история нашей семьи продолжалась и семейные реликвии переходили дальше от поколения к поколению.

Рисунок 27 – Александра Васильевна

Прабабушка стойко переносила все трудности военного времени, выполняя нелёгкую работу по уходу за ранеными.

Рисунок 28 – Удостоверение

Рисунок 29 – Медаль

Защитница раненых

Криштафович Евгений, 8 «Г» класс

Мою прабабушку зовут Шурунова Антонина Константиновна. Когда началась Великая Отечественная Война, ей было семнадцать лет. Через несколько дней после мобилизации прабабушка уже была на месте прохождения военной службы – военно-санитарном поезде № 1119.

Военной формы ещё не выдали, но уже выдали автомат. Стоит белокурая Тося в строю новобранцев, семнадцатилетняя девчушка в крепдешиновом платьице с автоматом через плечо и слушает ознакомительную речь начальника поезда…

А дальше начался ужас военных лет, который нам сложно представить. И прабабушка всё делала для того, чтобы мы никогда не увидели, как убивает шальная пуля подругу, с которой пилишь дрова в тамбуре… Как поезд въезжает в самый эпицентр боя, под шквал залпового огня, под грохот взрывающихся гранат… Как медсестрички разбегаются по полю боя, прислушиваются к тишине в промежутках между выстрелами, в надежде услышать стоны выживших…

В один из таких моментов пробиралась сквозь воронки от бомб моя прабабушка. В минуту тишины ей удалось отыскать раненого бойца. Превозмогая свои силы, поместила она его на одеяло и поволокла в сторону поезда. Солдат прохрипел ей в спину: «Брось меня, сестричка!». Как она могла так поступить, ведь это был отец, это был брат… На войне все друг другу родные, горе сплачивает людей.

Моя прабабушка вернулась с войны не в мае, а поздней осенью. Её поезд дошёл до Берлина, подбирая раненых. О войне говорить не любила, как и большинство наших фронтовиков. Баба Тоня все свои награды складывала в сервант на полочку и молила, чтобы её потомки никогда не узнали, что такое война, чтобы все жили в мире. На службу она призывалась в звании рядовой и вернулась с войны в том же звании, но для нашей семьи она герой.

Рисунок 30 – Шурунова Антонина Константиновна

Военные моряки

Гусаров Виктор, 8 «Г»

Мой прадедушка, Минаев Дмитрий Дмитриевич, был участником Великой Отечественной войны. О нем я знаю только по рассказам родителей. Я знаю о том, что он был военный моряк. Во время войны был ранен дважды за одно сражение и отправлен в тыл. После этого он участвовал в подъеме крейсера «Червона Украина».

В послевоенной жизни прадедушка был очень пунктуальным. Обед и ужин должны были быть в одно и тоже время. Если, вдруг, обед не был готов и стол не накрыт, то прадедушка брал свою тарелку и ложку, и садился за стол. Потому что как в военное время, так и в мирное во всем должен быть порядок.

На сайте «Дорога памяти» есть его страничка: https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/689852

Данные из базы офицеров: Минаев Дмитрий Дмитриевич 12.1919, Калининская область город Красный Холм, дата призыва: 29.06.1941, награжден: Орден Отечественной войны II степени (1945); Орден Красной Звезды (1956); Орден Отечественной войны I степени (1985)

Из памяти многое стирается и со временем все истории забываются, даже если передаются из уст в уста, от родственника к родственнику. Поэтому прадедушка оставил о себе краткую автобиографию. Я не хочу ее менять, потому что там тот самый слог, жизнь, вложенная в слова. Эта жизнь отличается от нашей. И рассказывая о времени, когда шли бои, люди голодали, хоронили близких мы можем лишь представлять и фантазировать. А слова, идущие из уст человека, прошедшего всю войну звучат немного иначе. И именно эти слова я представляю вам.

Рисунок 31 – Минаев Дмитрий Дмитриевич

Рисунок 32 – Минаев Дмитрий Дмитриевич

Автобиография

Я, Минаев Дмитрий Дмитриевич, родился 1–го декабря 1919г. в г. Красный Холм Калининской области (быв. Тверской губернии).

Отец мой, Минаев Дмитрий Иванович, рождения 1876г. , уроженец г. Астрахань, и мать моя – Минаева Мария Никитична, уроженка г.Ленинграда, рождения 1899г. до Октябрьской были служащими в нефтяной фирме «Рагозин и Ко» и проживали в г. Ленинград. В период революции продолжали службу, до момента ликвидации фирмы в 1918г. Одновременно с этим отец занимался преподаванием игры на народных инструментах в рабочих кружках и был инструктором в оркестре народных инструментов В.В. Андреева. После революции 1917г. отец и мать служили в различных советских учереждениях. В период до 1924г. отец работал в г. Красных Холм в Отделе Народного Образования и редакции районной (уездной) газеты. В 1924г. был переведен в г. Тверь (теперь г. Калинин) на работу в губернскую газету «Тверская Правда». Мать с 1925г. и по сей день работает в Калининском областном отделении КОГИЗа.

В 1937г. отец вернулся к преподавательской работе и война 1941г. застала его на должности преподавателя народных инструментов в Калининском Педагогическом Музыкальном Училище. Мать в это время работала главным бухгалтером Калининского Областного Отделения Когиза.

В период временной оккупации г. Калинина родители находились в эвакуации в с. Александровка Краснохолмского района, где и работали в колхозе. С первых же дней освобождения г. Калинина мои родители вернулись в город, где и проживают в настоящее время по адресу: г. Калинин, Красноармейская 64 кв 31.

Отец продолжает работу в Музыкальном Училище и Детской Музыкально школе, а мать – главным бухгалтером Калининского Обл. отделения КОГИЗа. Мать моя – член ВКП(б) с 1944 г. – во во время выборов в народные суды, избрана народным заседателем.

Ни отец, ни мать никогда под судом, арестом не состояли; гражданских прав не лишались; в плену или на оккупированной территории не были.

С момента переезда семьи в 1925г в г Тверь (Калинин) я проживал там. В 1927г я поступил в начальную школу №4, закончив которую был переведен в полную среднюю школу №7 г. Калинина, которую и закончил в 1937г. В 1927г.вступил в пионерскую организацию, а в 1936г. был принят в члены ВЛКСМ. В школе работал редактором стенгазеты, был секретарем учкома.

В 1937г. не пройдя по конкурсу в Ленинградский Кораблестроительный институт и не желая принять предложение о приеме в Институт Точной Механики и Оптики я вернулся в г. Калинин и поступил на IV курс Строительного рабфака НКТП. За время обучения в Строительной рабфаке я был избран секретарем комитета комсомола рабфака. Закончив рабфак на отлично я вторично участвовал в вступительных конкурсных экзаменах в Ленинградский Кораблестроительный Институт и сдав экзамены на отлично, был 1-го сентября 1938 г. зачислен студентом на кораблестроительный факультет ЛКИ.

За время обучения в институте я работал комсоргом группы и членом комсомольского бюро факультета. К моменту начала Великой Отечественной войны я был переведен на IV курс. 27-го июня 1941 года я ушел добровольцем в Ленинградскую Армию Народного Ополчения (ЛАНО) и в составе 2-ой Гвардейской дивизии ЛАНО, будучи командиром взвода (7-ой роты 3-го Стрелкового Полка) участвовал в боях под Ленинградом. В бою под селением Малая Пижма (под Гатчиной) в ночь с 23-го на 24-е августа 1941 г. я был контужен и получил сквозное пулевое ранение левой голени и был 27-го августа вывезен в г. Свердловск, где и находился на излечении в эвакогоспитале № 1705 с 20го сентября 1941 г по 27-е января 1942г. После выхода из госпиталя я был направлен в НКВМФ в г. Ульяновск. С 9-ого по 16-е февраля 1942 г. находился в переходящей роте комсостава, откуда был направлен в г. Свердловск на должность командира 251 ОМСВ ВМФ (приказом Наркома ВМФ № 0572 от 26/ III 1942 г.)

Приказом НКВМФ № 01776 от 29 июля 1942 года мне было присвоено звание лейтенанта.

В 1943 г. я был переведен в Артиллерийское Управление НКВМФ (приказ НКВМФ № 03349 от 30/ XI 43г.) на должность Начальника Маршрутного поезда, где и служил по май 1944 г., участвуя в выполнении заданий по обеспечению боепитанием Ленфронта в период подготовки прорыва и снятия блокады с города Ленинграда.

В 1944 г. , приказом НКВМФ № 0968 от 11 мая 1944 г, я был назначен слушателем на курсы специалистов аварийно-спасательного и судоподъемного дела при АСУ ВМФ, по окончании которых был командирован на Черноморский Флот. С 21-го сентября 1944 г. я служил в 110-м Аварийно – Спасательном Отряде ЧФ в должности офицера по аварийно-спасательной части, а затем приказом Командующего ЧФ за №.066 от 19 января 1945 г. был назначен на должность корабельного инженера 21-го Аварийно-Спасательного Отряда ЧФ.

Во время службы в Свердловске (июль 1943 г.) я был принят в кандидаты ВКП(б), а в сентябре 1945 г. Политотделом АСС ЧФ я был принят в члены ВКП(б) (партбилет № 7837944). .выполняя различные партийные поручения я работал агитатором, был доверенным лицом на выборах в Верховный Совет СССР, а с октября 1945 г. был избран партгрупоргом низовой парторганизации судоподъемной группы, по подъему крейсера «Червона Украина», где в это время я был техническим руководителем операции.

Желая продолжать службу на флоте имея законченное инженерное образование, я, по моему рапорту командованию, был откомандирован в ВВМИОЛУ им. Дзержинского, куда, после сдачи поверочных экзаменов за два курса, был зачислен на 3-й курс Кораблестроительного Факультета приказом Начальника ВМУЗ за № 299 л/с от 24-го ноября 1946 года.

За время пребывания во ВВМИОЛУ был на руководящей партработе – в 1946 г. членом партбюро факультета, в 1947 г. – вторым заместителем секретаря, а в 1948-49 гг – первым заместителем секретаря партбюро Кораблестроительного факультета.

27-го марта 1946 г. приказом Главнокомандующего ВМС за № 0415 мне было присвоено звание старший техник – лейтенант, а 29/ IV 49 г. приказом ГВМС № – капитан-лейт. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками приказом Командующего Черноморского Флота за № 55-с от 24-го мая 1945 г. я был награжден орденом Отечественной войны II степени. Кроме того имею награды – медаль «За победу над Германией» и юбилейную медаль «XXX лет Советской Армии и Флота».

Братьев и сестер не имею. Под судом и арестом никогда не состоял; на оккупированной территории и в плену не был. Родственников за границей не имел.

Жена моя – Минаева Ирина Сергеевна (девичья фамилия Бетулина), рождения 1919 г. , уроженка села Алексеевка Саратовской области. В 1941 г. закончила физико-математический факультет Калининского Педагогического Института имени М.И. Калинина., и работала преподавателем в школе села Обудово Спировского района Калининской области.

После замужества проживала в г. Свердловске, г. Горьком, Севастополе совместно со мной. В настоящее время проживает вместе сыном Дмитрием (рождения 1943 г.) в г. Калинине по Свободному переулку 22 кв 4, ибо по условию учебы я не смог обеспечить семью квартирой в г. Ленинграде.

Под судом, арестом жена не состояла. На оккупированной территории не проживала. В плену не была.

Мать жены – Бетулина Наталия Григорьевна, рождения 1894 г. уроженка с. Речицы Московской области; до революции и после революции – домохозяйка. С 1933 г. – служащая . На оккупированной территории не жила; в плену не была; советскими органами не репрессировалась, родственников за границей не имеет. Работает в универмаге.

Отец жены – Бетулин Сергей Александрович, рождения 1895 г. уроженец г. Тверь (Калинин). До революции – служащий. После революции – служащий в различных советских учереждениях. Во время Отечественной войны находился в действующей армии начальником МТО эвакогоспиталя. В настоящее время работает управделами при Уполномоченном Госплана по Калининской области.

В оккупации и плену не был; советскими органами не репрессировался; родственников за границей не имеет. Проживает по адресу: г. Калинин, Свободный переулок дом 22 кв. 4.

5 мая 1949 г. Подпись

Рисунок 33 – Минаев Дмитрий Дмитриевич

Рисунок 34 – Минаев Д.Д.

Послесловие

Время залечивает раны прошедших войн, история расставляет все по своим местам. Во время войны 1941-1945 годов погибло порядка 28 миллионов наших граждан. Из них мирных жителей – 20 миллионов. Сотни тысяч солдат так и остались лежать в безымянных могилах.

Когда мы писали эту книгу, мы вспоминали о своих прадедах, рассматривали затертые черно-белые фотографии, всматривались в молодые лица и пытались понять, чем то поколение отличается от нашего. Все они разные: с одних фотографиях на нас смотрит взрослый, серьезный мужчина, с других – молодая девчушка. Но их объединяет одно – мужество и сила воли, которые они продемонстрировали при встрече с общим врагом.

Мы сохраним эту книгу и будем передавать из поколения в поколение, оберегая историю нашей страны, историю нашей семьи. И сделаем все, чтобы люди и дальше жили в мире.

Примечания

1

https://leningradpobeda.ru/photo/kirovskiy-zavod-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny

2

https://leningradpobeda.ru/photo/kirovskiy-zavod-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny

3

https://kresttsy.ru/museums/kresttsy-v-gody-voiny-dislokatsiya-gospitalei-na-territorii-krestets-0