Полная версия

Полная версияПавшие листья войны

Ирина Зайцева, Анастасия Перекрестова, Денис Гусаров, Виктор Гусаров, София Кнороз, Марк Орлов, Ярослав Литвинов, Александр Сухопаренко, Евгений Криштафович

Павшие листья войны

События Великой Отечественной Войны все дальше уходят в прошлое. Люди начинают понимать события по-своему, переписывая историю на новый лад. Но настоящую правду знают только они – участники войны, и с каждым годом их становится все меньше и меньше. Для нас война стала страницей в истории, о ней мы знаем из книг и фильмов, иногда из редких рассказов родственников. Те, кто воевал, не любили говорить о том времени. Они пытались нас защитить от ужаса войны и после ее окончания. Но мы сохраним те крупицы, которые знаем, и будем передавать их из поколения в поколение.

Сейчас можно говорить о том, что страх войны уходит. Но наши прадеды не хотели бы возвращения ни одного снаряда, ни одного выстрела в жизнь своих детей, внуков и правнуков. К сожалению, многие семьи «потеряли свои корни», не помнят даже имен своих бабушек и дедушек. Но семья, у которой есть история – более сплоченная. Помня и уважая историю своей семьи, мы помним историю своей страны. Именно от этого проявляется уважение к родителям, пожилым и зарождается настоящий патриотизм.

Наша задача – сохранить память о героях войны для потомков. Именно для этого была написана книга «Павшие листья войны». Помнить героев – значит помнить историю. Отдавая дань уважения людям, которые встали на защиту нашей страны, мы ценим мирное время, которое они нам подарили. Мы благодарны ветеранам за то, что в этой жестокой войне они не склонились перед смертельной опасностью, смогли выдержать голод, холод и смерть, и все-таки победить в войне, которая стоила многим жизни.

«За отвагу»

Зайцева Ирина Геннадьевна, классный руководитель 5 «Б»

Баёв Михаил Дмитриевич, родился в 1914 году в деревне Осечкино Вологодской губернии, в многодетной семье. Детей было восемь человек. Они были середняки. После революции их семья была раскулачена, но их не сослали.

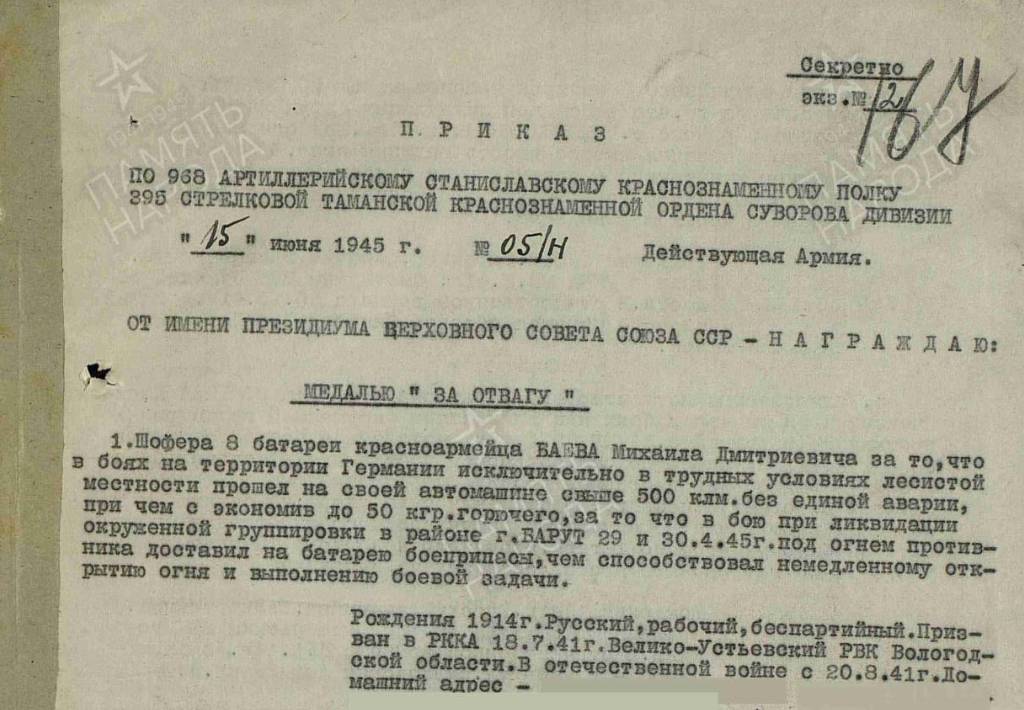

До войны он женился и у него родился сын Борис. В 1941 году его призвали в армию. В августе 1941 года в городе Туапсе сформировалась Таманская дивизия, с которой Михаил Дмитриевич прошёл всю войну. Он служил водителем.

В период службы совершил подвиг, за что был награждён медалью «За отвагу». В боях на территории Германии исключительно в трудных условиях лесистой местности прошёл на своей автомашине свыше 500 км без единой аварии, причём сэкономив до 50 литров горючего. Также при ликвидации окружённой немецкой группировки в районе города Барут 29 и 30 апреля 1945 года под огнём противника доставил на батарею боеприпасы, чем способствовал немедленному открытию огня и выполнению боевой задачи.

Был ранен в ногу, которая потом беспокоила его всю жизнь.

В 1945 году вернулся с войны. В послевоенное время у него родилось ещё двое детей: дочь – Галина и сын – Александр. Работал оставшуюся жизнь на хлебокомбинате, на машине возил хлеб. О событиях войны не любил рассказывать, никогда особо не делился тем, как участвовал в военных действиях.

Умер в 1972 году в Великом Устюге, ему было всего 58 лет.

Рисунок 1 – Баёв Михаил Дмитриевич (слева)

Рисунок 2 – Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Награждён: Президиумом ВС СССР 09.05.1945 года

Рисунок 3 – Был награждён медалью «За отвагу» за подвиги, совершённые 29.04.1945 и 30.04.1945 гг.

Приказ подразделения №: 5/н от: 15.06.1945

Рисунок 4 – Приказ о награждении

Мой прадедушка

Перекрестова Анастасия, 5 «Б»

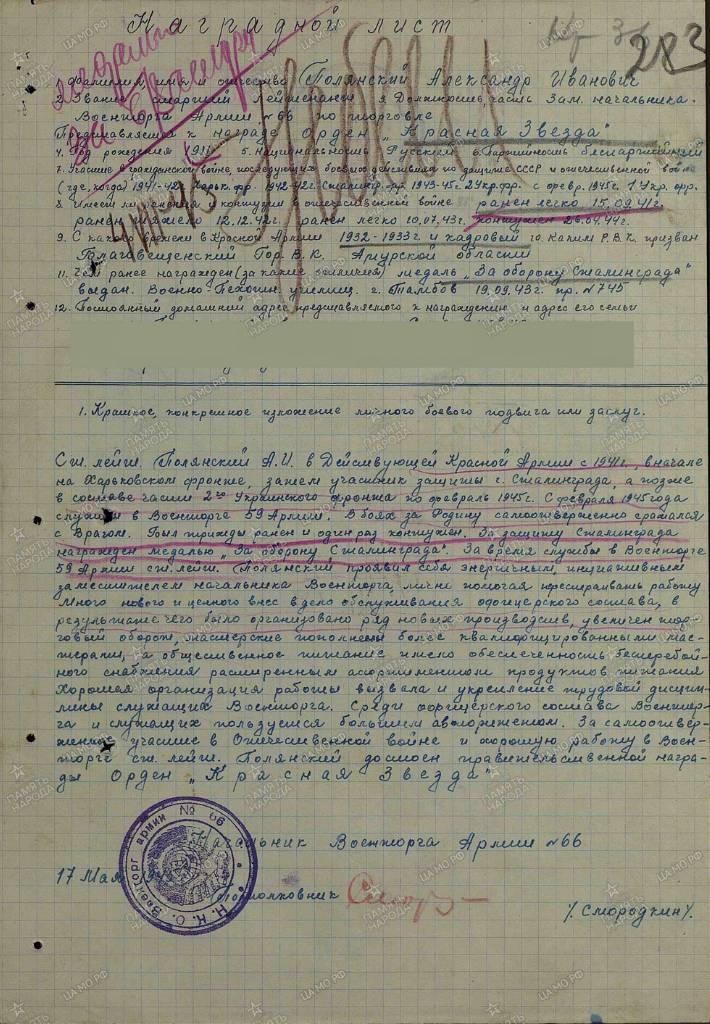

Мой прадедушка – ПОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ родился на Дальнем Востоке, в городе Благовещенск в 1911 году.

В рядах Красной Армии с 1932 года.

На фронте с сентября 1941 года.

Участник Сталинградской битвы. Во время Ясско-Кишиневской наступательной операции командовал стрелковой ротой. Несколько раз был ранен, в том числе два раза тяжело.

Награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной звезды. Медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за Победу над Германией.

На фронте в 1944 году в Польше познакомился с моей прабабушкой, МАРИЕЙ АГАФОНОВНОЙ, она тоже участник войны. Награждена медалями за боевые заслуги, за Победу над Германией.

Они поженились, у них родился сын Вадим, это мой дедушка.

Рисунок 5 – Наградный лист

Рисунок 6 – Полянский Александр Иванович

Рисунок 7 – Полянская Мария Агафоновна

Рисунок 8 – Полянский Александр Иванович

Блокадное детство

Гусаров Денис, 5 «Б»

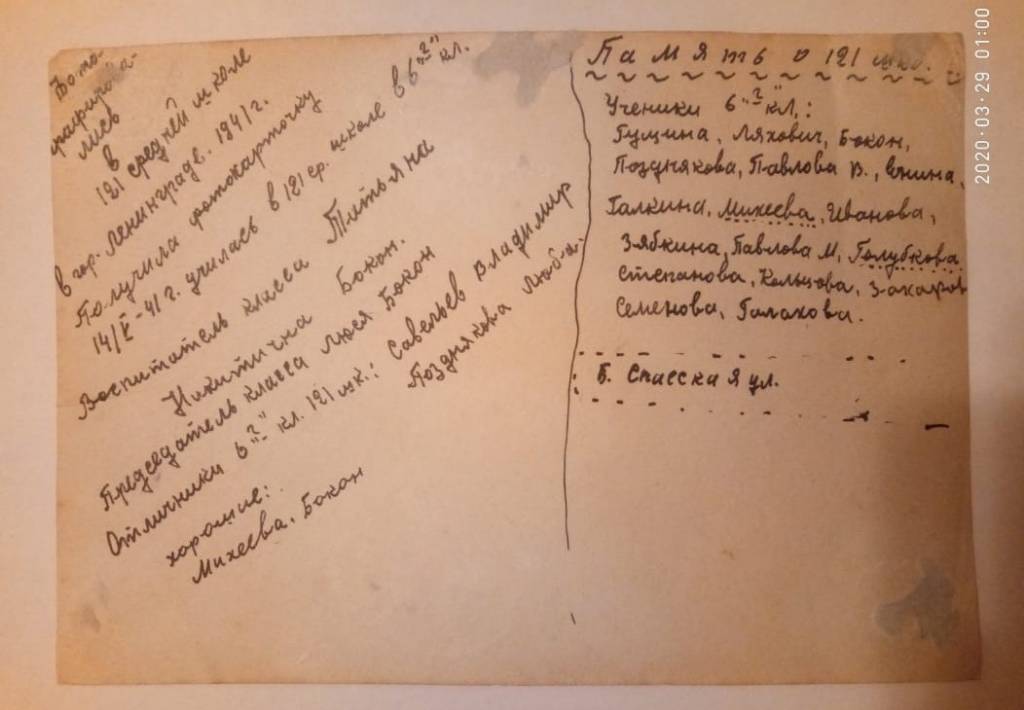

Война – тяжелое время для всех людей. Особенно тяжело приходилось в войну детям. Моя прабабушка – Курочкина Лидия Андреевна (в девичестве Голубкова) к началу войны была ребенком, ей было всего 15 лет. Я застал ее живой, но поговорить мне с ней не удалось, к своим 90 годам она уже не могла разговаривать. От бабушки и мамы я знаю несколько историй о том, как проходило ее детство в блокадном Ленинграде.

Они жили в доме, который им предоставил завод «Красный Октябрь», который находится около площади Мужества. В самом начале войны, при первых же бомбежках этот дом был разрушен. В то время бабушки и ее семьи не было дома, все прятались в бомбоубежищах. При этой бомбежке они выжили, но потеряли дом и все вещи.

После этого от того же завода, на котором работали ее родители, им выделили недостроенный деревянный дом на окраине города – в Озерках. Тогда на этом месте не было высотных зданий, лишь вереница деревень и поселков городского типа.

Приехав на новое место жительства, они были удивлены тем, что бревна, которые предназначались для строительства их дома грузили на машины и увозили. Оказывается, все возможные строительные материалы увозились на нужды фронта. Таким образом они должны были сами срочно находить материал для того, чтобы достроить дом.

Прабабушка жила в многодетной семье, у нее было три старших брата, она была самая младшая. Еще до начала войны умер самый старший брат Василий. Второго забрали на фронт, он присылал письма, но только до того момента, пока его часть не оказалась в Новосибирске. После отправки в Новосибирск, писем от него больше не приходило. До сих пор он считается без вести пропавшим. Третий брат, Иван, работал на заводе «Красный Октябрь», на котором работали их родители до начала войны.

Писем от среднего брата ждали с нетерпением. Каждый раз, когда почтальон опускал письмо в железный почтовый ящик, привинченный ржавой проволокой к калитке, в груди у всех замирало сердце. Ежедневно в Озерки приходили похоронки – письма, которые сообщали о смерти родственников. Поэтому получить письмо было не приятным событием, а чаще всего трагическим.

Люди вынимали треугольные письма, приходившие с фронта. К сожалению, у нас не сохранилось ни одного фронтового письма, все они были утеряны. Самое запоминающееся письмо было тем, которого они не получили. Со средним братом была договоренность раз в неделю отправлять письма. Поэтому каждую неделю родные ждали письма с фронта. Но тот день, когда почтальон прошел мимо их калитки, не положив долгожданного треугольника в ящик, моя прабабушка помнила всю жизнь.

Талоны на хлеб выдавались на всю семью. Но силы, чтобы ходить за хлебом, были только у прабабушки. Брат, единственный из мужчин, оставшийся в городе, работал на заводе и каждый день с утра до ночи проводил там. Прижимая к груди карточки на всю семью, Лида шла через весь город к пункту выдачи хлеба. Получив минимальный паек, она прятала хлеб под плащ, стараясь не показывать его прохожим.

Люди голодали, еды на всех не хватало, поэтому отобрать хлеб у подростка могли легко. Вот так осторожно пробираясь по городу, не привлекая внимания, доходила она до дома, где ее ждала семья. А семья у нее была большая.

Кроме матери и брата, в доме осталась жена одного брата, которая ждала ребенка, и невеста второго брата. Так, к середине блокады родилось двое ее племянников. Нужно было питание, чтобы выжили и дети, и их матери.

Поэтому Лида часто ходила на колхозные поля, собирала с одноклассниками картошку и капусту, в лесу собирала травы, грибы и ягоды. Из них она помогала матери и невесткам варить похлебки и жарить травяные лепешки. Они были самые вкусные, особенно если в них можно было добавить грибы или ягоды. Одни были сытным блюдом, другие были как сладкий десерт. Сахара тогда совсем не было и сладкие ягоды заменяли детям конфеты.

Во время войны все дети становились взрослыми. Ответственность, возложенная на детские плечи, была слишком сильна. Но дети блокады, которые выжили, стали сильными духом, добивались многого. Всю жизнь прабабушка Лида была сильным человеком, ведущим вперед, не дававшим сдаться, способным свернуть горы.

Она выросла и стала учителем. Совсем как та учительница, к которой она заходила в класс до войны. Прабабушкины ученики помнят о ней до сих пор. О том, что она всегда могла решить любую проблему, никогда не оставляла без помощи и делала все возможное, чтобы дети смогли получить то, что упустили в свое время дети войны.

Рисунок 9 – Лида – второй ряд сверху, вторая слева

Рисунок 10 – Фамилии ее одноклассников, не все пережили войну

Рисунок 11 – Прабабушка Лида после войны стала учителем. На фото она со своими учениками.

Две судьбы (биография предков – победителей)

Кнороз София, 5 «Б»

Четыре года Вы сражались,

И шли к победе напролом.

Друзей своих в боях теряли,

Чтоб защитить родимый дом.

Ваш след в истории не гаснет,

С годами не сотрется он.

За все те муки и страданья,

Вам до земли большой поклон!

Меня зовут Кнороз София. Я хочу рассказать о моих прадедах, которые прошли и пережили страшные годы войны. Мой прадед, Кнороз Владимир Стефанович, родился 29 октября 1905 года в городе Мстиславле Белорусской ССР. Когда вырос – поехал учиться в Ленинград. Поступил на инженерно-строительный факультет Ленинградского политехнического института (ЛПИ) на специальность инженер-строитель. В 1930 г. закончил его. Там и начинается его плодотворная деятельность в стенах Всесоюзного НИИ гидротехники (ВНИИГ) и Политехнического института (ЛПИ). Он писал статьи, работал в институте научным сотрудником. С 1940 года получил степень кандидата технических наук. Прошёл путь от инженера до старшего научного сотрудника, от ассистента до профессора, заведующего кафедрой гидротехники.

Рисунок 12 – Кнороз В.С.

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке было всего 36 лет. Уже женат. Воспитывает сына Игоря (моего дедушку). Прадедушка счастлив, успешен, любит свою семью, занимается любимым делом. В один миг все меняется. Он и его жена уходят на фронт. Маленького сына Игоря, которому нет и 6 лет, эвакуируют из Ленинграда. Его, с группой таких же ребят, без родителей, вместе с воспитателями детского сада, везут по железной дороге в Кировскую область. Во время пути их состав разбомбили немцы. Дедушка чудом выжил. Хоть и был маленьким мальчиком, но на всю жизнь запомнил, что после бомбежек повсюду лежали маленькие тела детей, а на электропроводах висели детские вещи. Запомнил, как их спасали воспитатели. Это были тяжелые воспоминания, дедушка не любил об этом рассказывать. Так же он помнил, что в эвакуации постоянно хотелось есть. Еды не хватало. Пережив голод, дедушка очень трепетно относился к продуктам. Не мог видеть, как выбрасывают еду, а особенно хлеб.

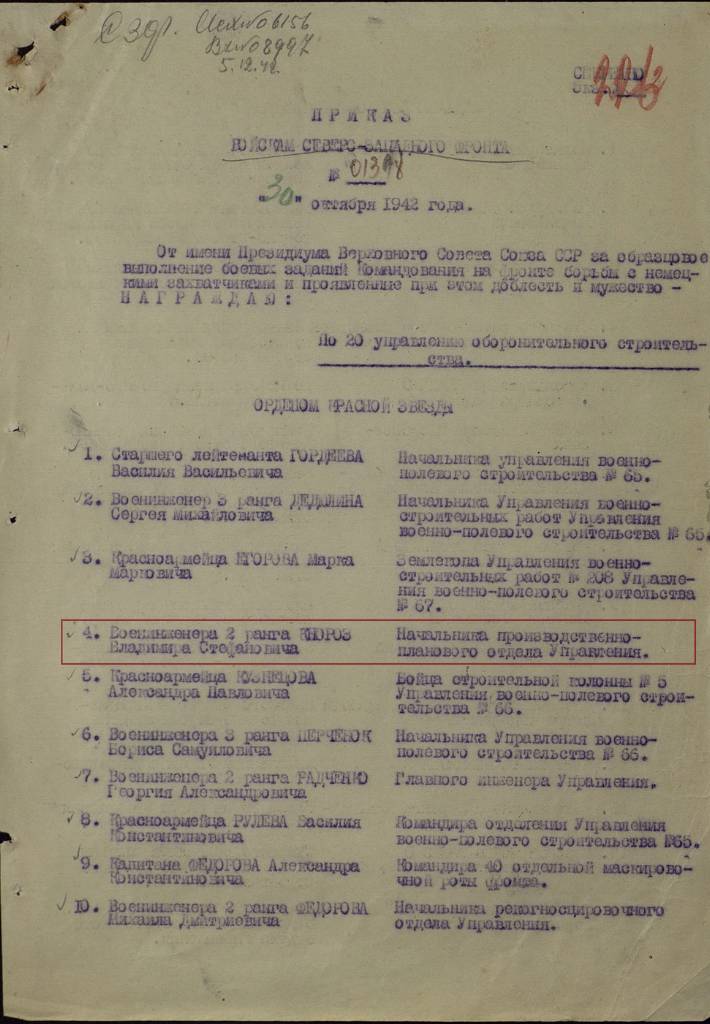

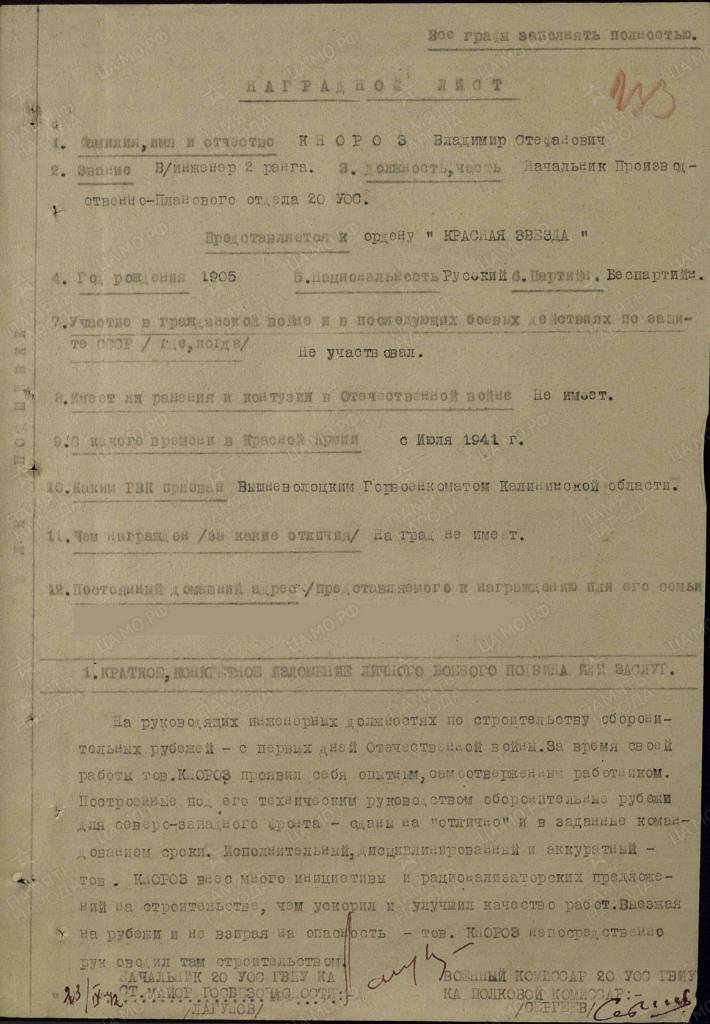

Мой же прадед с первых дней войны попадает в действующую армию. Там он руководит строительством оборонительных объектов, восстанавливает мосты, железные и шоссейные дороги. Был инженером 2 ранга. Приказом от 30 октября 1942 года, награжден орденом «Красной Звезды». Вот краткое изложение личного боевого подвига или заслуг из наградного листа.

«На руководящих инженерных должностях по строительству оборонительных рубежей – с первых дней Отечественной войны. За время своей работы тов. КНОРОЗ проявил себя опытным, самоотверженным работником. Построенные под его техническим руководством оборонительные рубежи для северо-западного фронта сданы на «отлично» и в заданные командованием сроки. Исполнительный, дисциплинированный и аккуратный тов. Кнороз внес много инициативы и рационализаторских предложений на строительстве, чем ускорил и улучшил качество работ. Выезжая на рубежи и не взирая на опасность тов. Кнороз непосредственно руководил там строительством».

Рисунок 13 – Приказ, орден красной звезды

Рисунок 14 – Наградной лист

Рисунок 15 – За оборону Ленинграда

Он разминировал и минировал поля под Москвой. Находился под наблюдением верховного главнокомандующего – Иосифа Виссарионовича Сталина и за малейшую ошибку мог быть расстрелян.

В звании инженера-майора 24 октября 1944 года награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Прадедушка прошел всю войну, до самого последнего дня. Стал счастливым свидетелем того, когда со всех репродукторов, на всю страну, прозвучало слово «ПОБЕДА». После войны, он вместе с семьей, возвращается в Ленинград. На тот момент их уже четверо. Во время войны появилась на свет дочь Ирина.

Прадедушка продолжает работать на благо науки. Трудится во ВНИИГ и Ленинградском политехническом институте (ЛПИ). Работает научным сотрудником в Политехническом институте. Читает лекции студентам. Становится профессором ЛПИ, руководит кафедрой Ленинградского политехнического института, продолжает работать во ВНИИГ им. Веденеева. В 1970 году в свет вышел журнал «Гидротехника» на обложке которого была фотография моего прадеда, надпись гласила, как об «основателе русской гидротехники». Им опубликовано более 60 научных трудов.

Несмотря на тяжелые испытания, прадедушка прожил очень счастливую жизнь. Умер 29 сентября 1971 года. Похоронен на Богословском кладбище Ленинграда.

Еще одного моего прадедушку зовут Соловьёв Иван Иванович. (фото 5) Я хочу рассказать и его судьбу, и о том, что ему пришлось пережить во время этой страшной войны. Родился он 16 июня 1910 года в Псковской области недалеко от города Новоржева в деревне Агафоново. Подростком, вместе с братом, приехал в Ленинград учиться. Окончили училище по вождению машин и получил специальность механик-водитель. Рано начал работать. Когда началась война, ему был 31 год.

Иван Иванович всю войну провел в Ленинграде. После того как вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо, на плечи жителей блокадного Ленинграда выпало немало испытаний. Это было страшное время. Прадедушка работал водителем-механиком. Тогда это была очень нужная и важная профессия. Он подвозил боеприпасы от Кировского завода к линии фронта. В то время немцы подошли очень близко к городу и постоянно его бомбили.

Рисунок 16 – Соловьев И.И.

После того как открыли движение по Ладоге и заработала всем известная Дорога жизни, прадедушка стал ездить на машине по льду. Каждый раз, рискуя жизнью, вывозил из блокадного Ленинграда больных, голодных, умирающих жителей. Обратно доставлял муку и зерно, такое нужное и необходимое тем, кто оставался там. Машины постоянно буксовали, сбивались с пути, ломались. Страшнее всего становилось, когда колонну машин бомбили вражеские самолеты. Часто машины, на его глазах, проваливались под лёд. Но каждый из водителей знал, что только смерть помешает ему выполнить свой долг. Они не жаловались, работали голодные, без отдыха. Иногда получалось вздремнуть пока машину загружали или разгружали. Благодаря их самоотверженности, было спасено много жизней.

Прадедушка сражался и подвозил снаряды и к Невскому пятачку. Это был оборонительный плацдарм наших войск вблизи Невы. Там шли тяжелые, кровопролитные бои. В один из таких дней Иван Иванович получил тяжелое ранение. Был госпитализирован в Военно-медицинскую академию. Выжил, но с тех пор стал плохо видеть, получил инвалидность. За год до победы демобилизован из армии. Он прошёл почти всю войну.

В конце войны Иван Иванович встретился со своей будущей женой. Они поженились, и в 1947 году родилась моя бабушка Женя. Иван Иванович был жизнерадостным человеком, умел выполнять любую работу. Любил играть на гитаре и балалайке, танцевал, пел, рисовал (чаще лошадей), сочинял стихи, готовил. Умер скоропостижно от сердечного приступа 12 января 1986 года. Похоронен как ветеран Великой Отечественной войны.

Оба моих прадеда, родились в начале 20-го века, задолго до великих и ужасных событий свидетелями и очевидцами которых они стали. Они застали царскую эпоху, пережили смутное революционное время, голод, выстояли и дали отпор врагу во время Великой Отечественной войны. Прожили долгую и счастливую жизнь, достойную победителей, продолжая трудиться на благо Отечества: один на заводе – механиком, а другой – научным работником в институте. По-разному складывалась жизнь моих прадедов, однако, волею судьбы, мы правнуки, продолжаем историю нашего рода.

Годы войны в деревне

Орлов Марк, 5 «Б»

Годы войны коснулись каждую семью, каждого человека: мужчину, женщину, стариков, подростков, детей. Годы идут. Очевидцев, испытавших все невзгоды ХХ века уже почти не осталось. Но в памяти еще сохранилось рассказанное отцом, матерью, дедом.

В воскресный день 22 июня 1941г. в деревне проходил летний праздник. Молодежь гуляла, пели песни, плясали. У репродуктора, который был у одного из домов в центре деревни, собирался народ, и там услышали страшное слово «война». Большинство мужчин в деревне было призвано в 1941 году, молодежь допризывного возраста и молодые девушки (подростки) уезжали на рытье окопов, на лесозаготовки, на пороховой завод, на фабрику по пошиву солдатского обмундирования под Вологду. Возвращались с работ изможденными, похудевшими, больными.

На фронт уходили мужчины, парни призывного возраста (18 лет). Мой прадедушка Второв Василий Павлович 1922 года рождения, окончив офицерские курсы в г. Великий Устюг, был отправлен в декабре 1941 года на Карельский фронт, командиром стрелкового взвода. В 1942 году тяжело ранен, в госпитале лечился девять месяцев. Вернулся инвалидом 2 группы. Имеет награды: орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны.

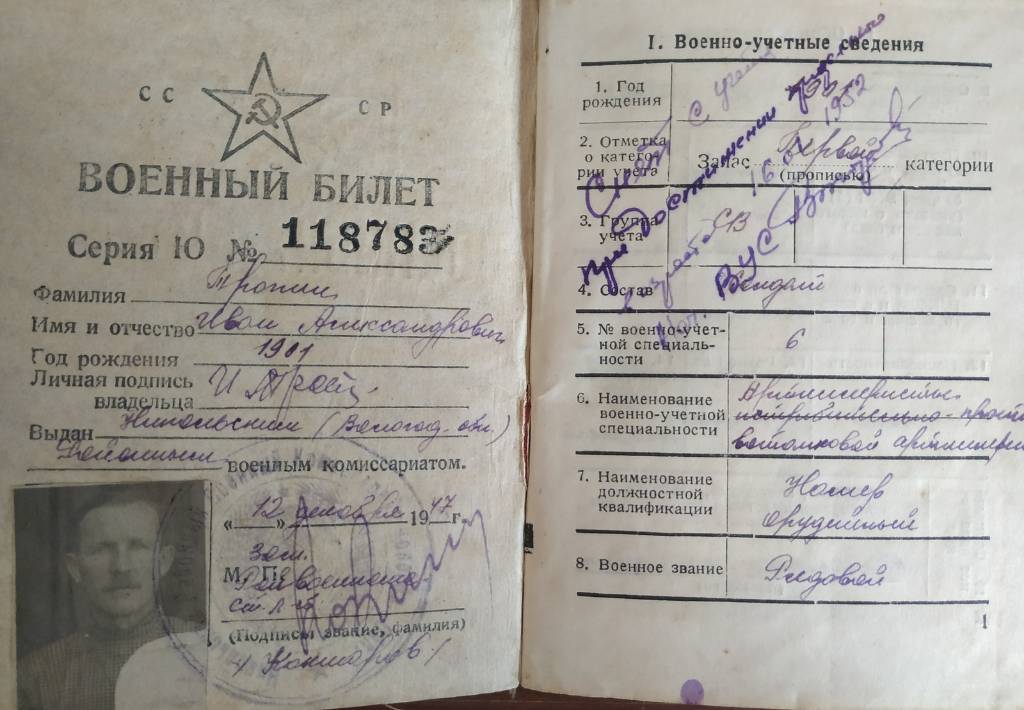

Мой прапрадедушка Тропин Иван Александрович 1901 года рождения, воевал с сентября 1941 года по июль 1945 года, был наводчиком зенитного пулемета Отдельной Истребительно- противотанковой дивизии 397, был дважды легко ранен, дошел до Берлина. Имеет награды медали: «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Но как не сказать о тех, кто остался дома, как они помогали тем кто был на передовой. Кто остался в колхозе, работали от зари до зари: женщины, старики, подростки, дети. На полях выращивали овес, рожь, пшеницу, горох, лен, разные овощи. В колхозе имелся птичник, телятник (где выращивали молодняк), скотные дворы (где стояли коровы), конюшня (лошади основная тяговая сила), колхозный сад, пасека. В зимнее время коровы и лошади в основном снабжались сеном . Заготовка сена производилась летом, вручную. Заготовленное сено строго учитывалось, оно оставалось на лугах и вывозилось в зимний период. В зависимости от количества заготовленного сена устанавливалась суточная норма для коров и лошадей.

Сев зерновых производили в основном женщины: на шею через плечо одевалось «лукошко» (емкость из бересты), в него засыпалось около 2-х ведер зерна и сеятель равномерно разбрасывала их на вспаханное поле. Для озимых пахали в начале августа, затем высевали рожь. Жатва была исключительно ручной, жали женщины и подростки серпом, стебли укладывались в снопы, которые для просушки устанавливались в суслоны: 4-5 снопов ставились колосьями вверх, верхний сноп одевался сверху колосьями вниз. После уборки снопы сушились в овинах и потом обмолачивались. А зерно после обмолота веялось, сортировалось, сушилось, закладывалось на хранение в амбары.

В лесу тоже было много работы: летом заготовка серы(живицы), зимой заготовка древесины и дров. Сваливали лес топором, распиловка шла с помощью поперечных пил. Обрубали сучья, выпиливали бревна по размеру 6 м. Кроме делового леса, дров, клепки, живицы делали уголь, из бересты деготь, телеги (одры, дроги, тарантасы), сани, косы, грабли, вилы, черенки, корзины, лапти, пестери (короба), различные емкости для муки, молока, соли и многое другое.

Государству сдавалось по плану молоко, яйцо, шерсть, зерно, лен, деловой лес, дрова, клепка, смола и даже сено. Все работы в колхозе оценивались трудоднями. После подведения итогов за год, сдачи по плану государству, правление колхоза определяло, что будет выплачено за трудодень: сена – 2кг, ржи – 1кг, овса, ячменя, пшеницы, гороха 0.3 кг.

Почти в каждый дом приходили «похоронки». Но, кроме общественных работ, много дел было и дома. Вся работа выполнялась женщинами, стариками, детьми. Было очень тяжело, особенно женщинам у которых было более двух детей. Хлеб приходилось замешивать не только на муке, добавлялись клевер, трава. Но не все, что было в доме, оставалось семье. Для фронта отдавали все продукты до последней крохи.

После окончания войны колхоз и деревня, получили второе дыхание. Многие не вернулись с войны, многие вернулись искалеченными. Несмотря на голодные годы преодолевались все трудности, создавались новые семьи, рождались дети.

Только в 1962 году в колхозе от натуральной оплаты труда перешли к денежной. С 1963 года колхозникам по старости установили пенсию – 8 рублей в месяц, потом 12 рублей и далее 20 рублей.

В 1965-1966гг. стали выдавать паспорта. Жизнь стала веселей, но трудиться приходилось от зари до зари.

Рисунок 17 – Военный билет Тропина И.А.

Рисунок 18 – После окончания училища Второв В.П.

Рисунок 19 – Общее фото призывников у военкомата

Рисунок 20 – Общее фото колхозников на уборке сена

Рисунок 21 – Общее фото детей и подростков 1941г., которые работали в годы войны