Полная версия:

Проектируемые проезды. Современное искусство в хонтологической перспективе

Можно предположить, что для Сарацено также был важен русский авангард с его культом авиации. Даже само слово «самолет» в качестве обозначения аэроплана в русский язык ввел поэт-футурист и один из первых российских авиаторов Василий Каменский (1884–1961). Слово «самолет», конечно, было известно и раньше – вспомним, например, сказочный ковер-самолет. Футуристический культ авиации разделял Владимир Маяковский. Первая часть его поэмы «Летающий пролетарий» (1925) – фантастический боевик о происходящей в 2125 году воздушной битве между коммунистическим Союзом советов и буржуазной Америкой. Думаю, она могла бы понравиться лидеру итальянских футуристов Филиппо Томазо Маринетти, восхищавшемуся авиацией именно как военной техникой. Зато вторая половина поэмы Владимира Маяковского представляет утопическое описание оторвавшегося от Земли мира, напоминающее картины Александра Лабаса (1900–1983), чьи работы трудно не вспомнить, рассматривая произведения Томаса Сарацено. Первый полет Александра Лабаса на самолете закончился катастрофой – самолет упал, но все выжили, и художник остался фанатом воздухоплавания, хотя дирижабли у него встречаются чаще, чем привычные самолеты. Александр Лабас, на мой взгляд, самый «хонтологический» из советских художников, его полотна кажутся совершенно сновидческими и представляют скорее наше ненаступившее будущее, чем славное прошлое. В его произведениях нет соцреалистического героизма, как у Александра Дейнеки, он не про «стальные руки-крылья и вместо сердца – пламенный мотор». Его работы – это ощущение полета, в котором почти нет технологий. Александр Лабас не про «Победу над солнцем», основную тему которой автор либретто этой оперы, поэт-заумник Алексей Крученых задним числом описывал как «защиту техники, в частности – авиации. Победа техники над космическими силами и биологизмом»[11]. У Александра Лабаса, скорее, победа над силой земного притяжения, утрата гравитации, мир в парении. Как и многие люди его поколения, он был поклонником Константина Циолковского и искренне верил в космос и в инопланетян. Но даже ракета в работе 1935 года «Полет на Луну» смахивает на дирижабль.

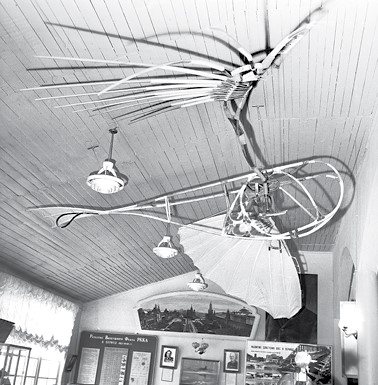

Владимир Татлин. Летательный аппарат «Летатлин» («махолет»), 1932.

Музей-выставка авиационной техники ВВС при Краснознаменной военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина

© Вячеслав Рунов / РИА Новости

В 1970-е годы он рисовал жителей других планет и сами эти планеты. И вид за спиной прилегшей на траву элегантной зеленокожей инопланетянки подозрительно похож на нью-йоркский Центральный парк («Жители отдаленных планет. Отдыхает», 1977).

Нереализованные, архаические проекты летательных машин интересовали и Владимира Татлина (1885–1953).

Символ русского авангарда, «Летатлин» (1932), предлагает из мира, в котором уже давно функционируют самолеты, вернуться во времена Леонардо да Винчи и построить махолет. Но, наверное, самым невозможным проектом русского авангарда был «Летающий город» 1928 года – дипломная работа студента ВХУТЕМАСа Георгия Крутикова (1899–1958). Этот город свободно парит где-то вне орбиты, движимый атомной энергией. Георгий Крутиков полагал, что каждый общественный строй порождает свой тип города: феодализм – город концентрических кругов, как Москва, капитализм – прямоугольный Нью-Йорк; а будущее – многомерный город, который движется в воздушном пространстве и состоит из домов-коммун, сообщение между которыми осуществляется на специальных челноках.

Проект Георгия Крутикова вряд ли предполагал немедленную реализацию: техническое воплощение утопий – дело крайне затруднительно. Последним проектом, в котором футуристическое визионерство соединялось с реальными техническими задачами, был, наверное, грандиозный самолет АНT-20 «Максим Горький», созданный в 1934 году, – этакий царь- самолет, как царь-колокол и царь-пушка. Он был снабжен множеством фантастических опций: у него на борту был кинопроектор, которым можно было проецировать фильм на облака, радиоустановка «Голос с неба»: целая летающая мультимедийная инсталляция. Просуществовал АНТ-20 чуть более года – в июне 1935-го во время демонстрационного полета летающий гигант потерпел крушение.

Еще один художник, одержимый утопическим измерением воздухоплаванья, – бельгиец Панамаренко (Panamarenko, Henri Van Herwegen, 1940–2020).

Его необычный псевдоним отсылает одновременно к названию авиакомпании Pan Américan Airlines and Company и фамилии советского генерала, которую Хенри Ван Хервеген слышал по радио в детстве (предположительно, речь идет о Пантелеймоне Пономаренко). Авиация ассоциируется не с западным прогрессом, но с экзотическим, пугающим, но и романтичным, с точки зрения европейского «левого», советским миром. В восприятии Панамаренко, чье детство пришлось на Вторую мировую войну, авиация была тесно связана с бомбежками. Воздухоплавание следовало перепридумать заново – для утопии обычные самолеты не подходят. Свой первый летающий объект он строит как раз для нужд утопии. Панамаренко был близок к Флюксусу, к жизнестроительным практикам послевоенного европейского авангарда. В 1968 году он предлагает создать коммуну, оазис нового общественного строя – без денег, капитализма и производства. Но для поселения нужна свободная территория, а чтобы найти ее, необходимо собственное средство перемещения. Примерно так возникает его знаменитый Aeromodeller – впечатляющий прозрачный дирижабль.

В свой первый полет Aeromodeller должен был отправиться в 1971 году – из Бельгии в Нидерланды, в голландский Арнхем, на фестиваль искусства под открытым небом Sonsbeek. Но в последний момент власти не дали разрешение на полет через границу. Дирижабль так и не побывал в воздухе, и нет никаких доказательств того, что он действительно способен летать. Но он весьма впечатляюще смотрится в музеях и на выставках. В Москве, например, его показывали на 4-й Московской биеннале современного искусства, и зависший под сводами Манежа «Aeromodeller» был прекрасным символом плененного и музеифицированного утопического порыва. Панамаренко разрабатывал множество альтернативных летательных аппаратов. Пропеллеры-рюкзаки с моторами от бензопил для одного человека, педальные вертолеты, махолеты в духе Леонардо да Винчи и Владимира Татлина и прочие немыслимые конструкции.

Георгий Крутиков. Летающий город, 1928

© Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Панамаренко на фоне своего произведения «Панама. Шпицберген. Новая Земля» (1996 г.) на выставке в Брюссельском музее, 2006

© Mark Renders/Getty Images

В мастерской художника в Антверпене жили птицы, за которыми он наблюдал, конструируя свои машины, а на крыше мастерской была установлена самая настоящая вертолетная площадка. Но для его творений она не пригодилась – они оставались неработающими прототипами. В 1970-е годы Панамаренко интересуется космическими кораблями с бестопливными двигателями, в управлении движением которых используется магнитное поле Земли. Но его исследования не стали систематическими. «Каждый раз, когда я пытаюсь изложить свою гипотезу, я пишу формулу, а потом путаюсь, а когда я путаюсь, я начинаю рисовать», – говорил художник в одном из интервью. Что ж, в конце концов, если бы он создал по-настоящему летающие аппараты, он был бы инженером, а не художником, а его изобретения служили бы реальности, а не утопии. Махолеты и летающие тарелки находятся в фантастическом, а не прагматическом измерении. Но объекты Панамаренко лишь прикидываются «неработающими» моделями – на самом деле они являются работающими произведениями искусства, прекрасно исполняющими свою функцию – вызывать тягу к невозможному и чудесному. В 2005 году Панамаренко объявил, что окончательно ушел из искусства. А в 2009 году его именем назвали рейсовый самолет. Конечно, мало кто удостаивается такой чести при жизни. Но в случае Панамаренко в этом есть что-то обескураживающее – удовольствоваться банальным самолетом вместо дирижаблей и летающих тарелок.

Бельгийско-датский художник Карстен Хеллер (Carsten Höller, р. 1961), видимо, неплохо осведомлен о жизни летающих существ – по образованию он энтомолог. Но Карстен Хеллер ушел из науки в искусство, потому что в науке, как он полагает, не осталось ничего непознанного, мир более или менее открыт. А в искусстве по-прежнему полно тайн. В 2001 году Карстен Хеллер сделал оммаж «Летающему городу» Георгия Крутикова. Художника завораживает то, что русский авангардист никаким образом не объяснял, как именно его город должен летать с технической точки зрения, – это осталось абсолютной тайной. Но Хеллер и не пытается разгадать или домыслить эту тайну, приблизить будущее – для него будущее прекрасно не тем, что оно может быть лучше настоящего, а тем, что мы абсолютно ничего о нем не знаем. Он превращает «Летающий город» в подобие люстры, или в рисунок на фарфоровых тарелках. Нам приходится довольствоваться только сувенирами так и не реализованной утопии. Полеты занимают Карстена Хеллера не как способ перемещения, а как ощущение. В 1996 году он создал «Машину для полетов» (Flying Machine) для проекта, посвященного счастью. Ведь человечество мечтало о полетах не только как о самом быстром способе путешествий, но и как об эйфорическом опыте.

Среди проектов Карстена Хеллера есть летательный аппарат на птичьей тяге – едва ли не самый старинный способ полетов, придуманный фантастами: так летали на Луну герои английского писателя XVII века Френсиса Годвина и его французского современника Сирано де Бержерака. А еще Хеллер предлагал заняться в воздухе любовью – на специально сконструированных подвесках и приняв пилюлю, которая усилит ощущения. Карстен Хеллер прибегает к самым разным способам обострить или расширить наши ощущения. Искусство для него – не зрелище, но опыт в двойном смысле – experience и experiment. Он выставлял в качестве инсталляции камеру сенсорной депривации наподобие той, которую в 1950-е годы изобретает американский психотерапевт, мыслитель и исследователь языка дельфинов Джон Лилли. Карстена Хеллера интересуют галлюциногенные свойства грибов и их роль в мировых культурах. Прогресс для него – это также способ расширения сознания, изменения картины мира. В 1998 году он делает оммаж Бакминстеру Фуллеру: маленькую геодезическую сферу, которую можно использовать как транспортное средство – зайти в нее и катиться. А еще художник коллекционирует карусели – в луна-парках он видит доказательство человеческой потребности в головокружении, в утрате почвы под ногами. С конца 1990-х годов Карстен Хеллер сооружает в музеях современного искусства и других публичных пространствах тобогганы наподобие американских горок. Его очень интересует история горок, катания на них, – как аттракциона, получившего распространение во второй, половине XIX века, – в чем художник видит реакцию на индустриализацию общества. В одном из ранних проектов Карстен Хеллер даже предлагал тобогганы как альтернативный городской транспорт – любой город с высотными зданиями можно связать системой вот таких вот американских горок, которые будут дешевле и, несомненно, экологичнее всех популярных сегодня средств передвижения. И, возможно, безопаснее. Хотя, разумеется, назначение этих тобогганов, как и парков аттракционов, – именно в том, чтобы вернуть в нашу повседневность ощущение страха, даже паники, но пережить его как радость.

Карстен Хеллер. Машина для полетов, 1996

© Carsten Holler, 1996, BildKunst / УПРАВИС, 2024

Юрий Аввакумов. Небесный эшафот. Из серии «Временные монументы», 1990

© Юрий Аввакумов

Парк аттракционов как эрзац-утопия прочитывается и в проекте «Временные монументы» Юрия Аввакумова (р. 1957) – художника, архитектора, теоретика, автора термина «бумажная архитектура». «Временные монументы» появились в перестроечные 1980-е, эпоху возвращения русского авангарда и переоценки советского наследия, время, когда сам советский проект из области провалившейся утопии перемещался в область ностальгии и хонтологии. Аввакумов представил ироническую версию утопии русского авангарда, реализованной и ставшей повседневностью, в которой проекты-манифесты вроде Башни Татлина, превращаются в аттракционы Парков культуры и отдыха и спортивные снаряды.

Исследования «археологии будущего» в современном искусстве начались довольно давно. Уместно упомянуть выставку «Человек, машина и движение» (Man, Machine & Motion), собранную в 1955 году Ричардом Гамильтоном (Richard Hamilton, 1922–2011), одним из основоположников английского поп-арта. Гамильтон занимался не только живописью и объектами, но и исследовательскими, экспериментальными кураторскими проектами. «Человек, машина и движение» – собрание фотографий, показывающее все образы машинного движения: наземного, подводного, воздушного – старинные водолазные скафандры тут соседствуют с самолетами-этажерками. В заметках к выставке Ричард Гамильтон говорит о том, что в истории прогресса нет неудачников – любой изобретатель, какую бы тупиковую идею он не предлагал, всегда выглядит героем, ни один провал не вызывает смех. А вот машины устаревают, машины негероичны, машины обречены пылиться в музеях. Настоящие, реализованные, работающие или работавшие машины лишены героизма. Похожие архивы образов будущего и научно-технического прогресса собирал художник того же круга – Эдуардо Паолоцци (Eduardo Paolozzi, 1924–2005), для которого прогресс всегда находился в пугающей близости к машинам смерти: Вторая мировая война разрушила эйфорическое восприятие технологий. Первые работы Эдуардо Паолоции конца 1940-х годов были почти дадаистскими коллажами из различных масс-медийных образов. К 1980-м годам Паолоции становится признанным, можно сказать, официальным художником, востребованным создателем паблик-арта. И некоторые его монументальные произведения, например, представляющие бравых авиаторов мозаики для лондонского торгового центра Redditch (1983), неожиданно напоминают мозаики соцмодернизма 1960–1970 годов.

Эстетику этих мозаик как образа ностальгии по ненаступившему будущему обыграла современная российская художница Ирина Корина (р. 1977) в инсталляции 2004 года «Назад в будущее». Изначально этот проект был сделан для московской галереи XL, вскоре после того, как галерея переехала в более просторное помещение. И в это новое пространство Ирина Корина встроила макет старого помещения. Завсегдатаи галереи чувствовали себя примерно так же, как мы чувствуем себя, когда взрослыми возвращаемся во двор нашего детства – «А почему все такое маленькое?» Стены выгородки, которую художница соорудила в галерее, не доходили до потолка. И из-за них нам махали рукавицами скафандров космонавты с тех самых советских мозаик. Космос оказывался оставшейся где-то в прошлом частью советского детства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Hatherley O. Concrete clickbait: next time you share a spomenik photo, think about what it means // NEW EAST DIGITAL ARCHIVE, 29 November 2016. Доступно по www.new-east-archive.org/articles/show/7269/spomenik-yugoslav-monument-owen-hatherley.

2

СССР здесь – Cosmic Communist Constructions Photo.

3

Имеется в виду эссе Клемента Гринберга «Авангард и китч», написанное в 1939 году.

4

Dillon B. Fragments from a history of ruin // Cabinet, Issue 20? Winter 2005–2006. Доступно по www.cabinetmagazine.org/issues/20/dillon.php

5

Фишер М. Призраки моей жизни. Тексты о депрессии, хонтологии и утраченном будущем – М.: Новое литературное обозрение, 2021

6

Рейнольдс С. Ретромания. Поп-культура в плену собственного прошлого – М.: Белое Яблоко, 2015

7

Женский лагерь мира в Гринхэм Коммон.

8

Virilio Р. Bunker Archéologie. étude sur l’espace militaire européen de la Seconde Guerre mondiale, éd. CCI, 1975. Rééd. Galilée, 2008.

9

Проект Доминик Гонсалес-Ферстер «Т.1912», 2011. По ходу действа зрителям было предложено передвигаться по пандусам в соответствии с перемещением пассажиров «Титаника», когда лайнер начал тонуть.

10

«Глубина современности» (The Deep of the Modern) – так называлась Манифеста 2012 года, проходившая в заброшенной шахте в Бельгии.

11

Крученых А. Первые в мире спектакли футуристов // К истории русского футуризма. Воспоминания и документы – М.: Гилея, 2006. С. 95–108.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов