Полная версия:

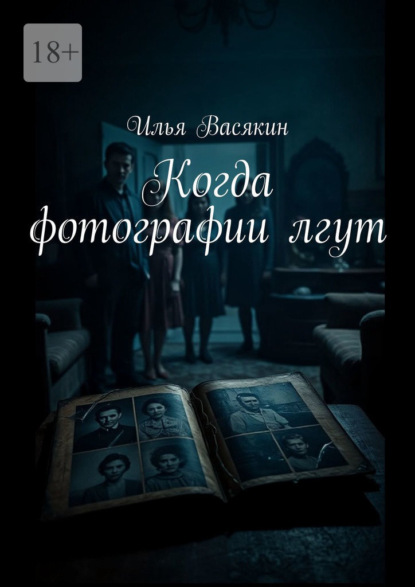

Когда фотографии лгут

Но он был там. Образ лица. Он не исчез, не растворился под напором логики и быта. Он затаился, как минное поле в знакомом ландшафте. Когда Элайджа встал, чтобы налить воды, его взгляд машинально скользнул по книжному шкафу. И хотя альбома не было видно, он знал, где он. И представлял его там, в темноте за книгами. Молчаливого. Ждущего.

Когда он смотрел в окно на огни города, в отражении стекла на долю секунды мелькало не его лицо, а бледное, безэмоциональное маска с темными провалами глаз. Он резко моргал, и видение исчезало, оставляя после себя ледяной след по коже. «Усталость. Переутомление глаз. От кофе.»

Когда он снова сел и попытался углубиться в книгу, его пальцы, держащие страницы, слегка дрожали. Он делал вид, что не замечает. Сюжет детектива увлекал все меньше. Слова плыли перед глазами. Вместо описания места преступления он видел веранду. Вместо лица жертвы – то самое незнакомое лицо. Взгляд казался теперь не просто сосредоточенным, а… знающим. Знающим о его попытках отмахнуться. Знающим, что он боится.

Он закрыл книгу. Ритмичная музыка внезапно показалась слишком громкой, навязчивой, режущей слух. Он выключил ее. Тишина навалилась снова, но теперь она была иной – напряженной, чуткой, будто прислушивающейся. Он почувствовал, как по спине снова пробежали мурашки. «Холодно что-то», – подумал он, хотя в квартире было тепло. Он встал, чтобы накинуть свитер, делая вид, что это единственная причина озноба.

Попытка вернуться к нормальности трещала по швам. Он мог убедить свой сознательный разум. Мог говорить себе о дефектах пленки, совпадениях и чудачествах дяди Арчибальда. Но его подсознание, его тело, его нервная система – они уже знали. Они зафиксировали угрозу. Они ощущали присутствие. И образ того лица, холодного, незнакомого, смотрящего сквозь время и технологии прямо в его душу, не отпускал. Он задерживался в мыслях, как навязчивая мелодия. Он всплывал в тишине между делами. Он мерцал в уголках зрения, когда Элайджа старался не смотреть в сторону шкафа.

Он лег спать рано, надеясь, что сон сотрет все. Но когда он выключил свет, комната погрузилась во тьму, и в этой тьме, на внутренней стороне век, проявилось с пугающей четкостью оно. Лицо. Увеличенное, с вытянутым контрастом, с теми самыми бездонными глазами, смотрящими прямо на него из глубины его собственного сознания. И в этой кромешной темноте спальни, под шум города за окном, Элайджа понял, что его «отмашка» была не возвращением к нормальности, а лишь первой, шаткой перегородкой перед нарастающим приливом чего-то необъяснимого и пугающего. Закрытый альбом и выключенный компьютер не изгнали тень. Они только дали ей возможность стать тише, незаметнее, и от этого – еще более неотвязной. Образ лица, пусть и отодвинутый на время в угол памяти, ждал своего часа, чтобы вернуться. И Элайджа, ворочаясь на постели и щурясь в темноту, боялся, что этот час наступит очень скоро.

Глава 2

Тишина в квартире Элайджи была иной теперь. Раньше она была просто отсутствием звука, пустым пространством между ударами сердца или скрипом половиц. Теперь она густела, наполнялась запахом старой кожи и пыли, даже когда альбом лежал закрытым в ящике стола. Этот запах стал его тенью, фантомным шлейфом, преследующим по пятам. Спустя три дня – три дня нервных взглядов через плечо, три ночи прерывистого сна, где сны были лишь вариациями на тему неподвижного лица – сопротивление дрогнуло. Страх перед неизвестным перевесил страх перед знанием. Знанием, которое, возможно, таилось в пыльных уголках фотографий.

Он вытащил альбом. Тяжесть его в руках была почти утешительной, осязаемым якорем в море нарастающей неуверенности. Кожаная обложка, холодная и слегка липкая от влажности, отдавала знакомым, но теперь отталкивающим запахом – смесью дубленой кожи, плесени и чего-то еще, чего Элайджа не мог определить, но что ассоциировалось исключительно с могильной сыростью. Он положил его на чистый, застеленный белой тканью стол у окна. Естественный свет был необходим. Он не доверял желтизне ламп накаливания, их способности искажать оттенки и прятать детали в тенях.

Рядом с альбомом он аккуратно разложил инструменты, придавая процессу вид научного исследования, почти археологических раскопок в собственной памяти: мощную лупу с деревянной ручкой, пару тонких хлопчатобумажных перчаток (чтобы не оставить отпечатков, но больше – как барьер между кожей и… ним), блокнот с острым карандашом и линейку. Он надел перчатки. Ткань на пальцах казалась чуждой, но необходимым доспехом.

Первый вдох перед открытием был самым глубоким. Воздух застрял в горле. Пальцы, все еще чувствительные сквозь ткань перчаток, нашли металлическую застежку. Она открылась с тихим, скрипучим щелчком, который в гнетущей тишине прозвучал как выстрел. Первая страница. Семейная фотография у озера. Солнечный день, улыбки, кричащая нормальность прошлого. Элайджа не позволил себе скользнуть взглядом по знакомым лицам. Он методично, как сканер, начал с верхнего левого угла. Лупа скользила над изображением, увеличивая текстуру старой фотобумаги, превращая зерна серебра в лунные кратеры. Он изучал каждую тень между деревьями на заднем плане, каждое темное пятно на воде, каждую группу людей на дальнем берегу. Сантиметр за сантиметром. Линейка помогала разделить фотографию на невидимые сектора. Ничего. Только безмятежность, теперь казавшаяся зловещей своей полнотой.

Он перевернул страницу. Скрип переплета был громким. Школьный класс. Два ряда детей, учительница сзади. Элайджа знал себя там – угловатого мальчишку в углу. Но его взгляд прошел мимо. Начал сверху справа. Лицо, лицо, лицо… Детские улыбки, серьезные взгляды, пара гримас. Лупа двигалась медленно, задерживаясь на каждом глазе, проверяя направление взгляда, выражение. Большинство смотрели вперед, на учителя или фотографа. Некоторые – друг на друга. Он спускался ниже, к своему углу. И… там. Не в самом углу, а чуть левее него, почти за спиной высокого мальчишки в очках. Темное пятно. Лупа приблизилась.

Сердце Элайджи сжалось, затем забилось с бешеной силой. Не пятно. Глаз. Один огромный, неестественно четкий глаз, заполнивший поле зрения лупы. Он был темным, почти черным, без белка, без ресниц – просто сфера глубокой, бездонной тьмы. И он смотрел. Прямо через десятилетия, прямо через линзу лупы. Прямо на него. Элайджа дернулся назад, чуть не уронив увеличительное стекло. Он зажмурился, сделал несколько резких вдохов. «Это просто дефект эмульсии, пятно, тень…» – прошептал он, но голос дрожал. Открыв глаза, он снова, с еще большей осторожностью, поднес лупу к тому месту. Глаз все еще был там. И теперь Элайджа увидел рядом с ним, едва различимый, фрагмент другого глаза и… уголок рта? Рта, который не улыбался и не хмурился. Он просто был. Прямой, тонкий, безжизненный. Лицо было частично скрыто фигурой мальчика, но направление взгляда этих глаз не оставляло сомнений. Они смотрели не в камеру прошлого. Они смотрели наружу, из фотографии, прямо на того, кто смотрит сейчас. На Элайджу.

Он судорожно записал в блокнот: «Стр. 2. Школьное фото. Левый край, за спиной Петрова. Глаз (правый?) Фрагмент лица. Взгляд НА СМОТРЯЩЕГО.» Буквы вышли корявыми, дрожащими. Тошнота подкатила к горлу. Он отпил глоток воды, но комок в горле не исчез.

Это открытие, ужасное и одновременно манящее, придало его поискам новую, болезненную энергию. Он уже не просто искал аномалию. Он охотился. Страницы переворачивались быстрее, но осмотр оставался столь же тщательным. Лупа выискивала не просто лица, а взгляды. Он искал те самые глаза, которые видел на пляже и теперь в классе.

И они начали появляться. Не на каждой фотографии. Но слишком часто, чтобы быть случайностью. Они прятались в узорах обоев на свадебном снимке родителей – два темных пятна в цветочном орнаменте над головами гостей, невидимые без сильного увеличения. Они выглядывали из-за ствола старого дуба на пикнике – нижняя часть лица, с тем же безжизненным ртом, и один немигающий глаз. На групповом фото выпускников университета отца он нашел его почти полностью – в последнем ряду, среди людей, которых Элайджа точно не помнил. Лицо было чуть размыто, будто существо слегка двигалось, когда щелкнул затвор, но прямой, ледяной взгляд в объектив был отчетлив. Каждый раз, когда лупа выхватывала эти фрагменты – глаз, часть лба, линию скулы, всегда сфокусированную на зрителе – по спине Элайджи бежали мурашки. Каждый раз он фиксировал в блокноте: страницу, примерное расположение, видимые детали. Блокнот превращался в карту безумия.

Страницы начали сопротивляться. Некоторые слипались по углам, и Элайдже приходилось аккуратно, кончиком карандаша, разделять их, слыша тихий, неприятный звук отрыва. Фотографии, казалось, менялись местами. Тот снимок с пикником, где он только что видел фрагмент лица за деревом, теперь был… другим? Или это просто его память подводит? Нет, на заднем плане было меньше людей. Или больше? Он лихорадочно листал туда-сюда, пытаясь найти знакомый ракурс, и чувствовал, как реальность фотографического прошлого начинает плыть у него перед глазами, подрывая последние опоры его рассудка.

Он дошел до середины альбома. Фотография его семилетия. Он сидит за столом с огромным тортом, задувает свечи. Вокруг – друзья, родные, все смотрят на него, смеются. Элайджа заставил себя не смотреть на свой детский восторг. Его лупа поползла по краям кадра, по заднему плану, где стояли взрослые. И там. За спиной дяди Миши, в дверном проеме, ведущем в коридор. Темнота. Но не совсем. Лупа выхватила из теней не два глаза, а один. Один огромный, темный глаз, занимающий почти всю высоту дверного проема. Он не принадлежал человеку нормального роста. Он висел в темноте, как спутник, и был направлен не на именинника, а прямо в объектив. Прямо наружу. Элайджа вгляделся. В отражении на стеклянной дверце серванта, стоявшего рядом… угадывались очертания. Неясные, искаженные, но оно было там. В отражении. Смотрящее на него. Настоящее здесь, в комнате, тогда, в день его рождения? Или смотрящее сейчас, из прошлого, сквозь слои времени и эмульсии?

Ледяная волна прокатилась от копчика до затылка. Он отшвырнул лупу. Она покатилась по столу и упала на пол с глухим стуком. Элайджа вскочил, отпрянув от стола, как от раскаленной плиты. Его дыхание стало частым, поверхностным. Он сжал виски, пытаясь выдавить навязчивый образ этого одинокого глаза в дверном проеме, глаза, который видел его и тогда, и сейчас. В комнате было холодно, но пот струйками скатывался по его спине. Он посмотрел на альбом, лежащий раскрытым на странице его детского праздника. Улыбающиеся лица, торт, свечи – все это теперь казалось жуткой бутафорией, ширмой, за которой скрывалось нечто неописуемо чужеродное и внимательное.

Система рухнула. Методичность рассыпалась в прах перед лицом (буквально) необъяснимого. Это был не дефект пленки, не игра света. Это было наблюдение. Постоянное, проникающее, записанное на пленку и теперь методично раскрываемое им самим. Он понял ужасающую вещь: просматривая альбом, он не просто находил Лицо. Он встречался с ним взглядом снова и снова, активируя эти замерзшие мгновения чужого внимания. Каждая найденная пара глаз, каждый фрагмент был не просто уликой. Это был контакт. И альбом, этот тяжелый кожаный ящик Пандоры, был заполнен не воспоминаниями. Он был заполнен взглядами. Взглядами, которые теперь, казалось, пронизывали стены комнаты, следовали за каждым его движением, ждали, когда он снова откроет страницу, чтобы продолжить этот немой, парализующий диалог между прошлым и настоящим, между человеком и… чем-то, что встроилось в ткань его истории, его памяти, его жизни.

Элайджа стоял, прислонившись к холодной стене, дрожа всем телом. Взгляд его был прикован к открытому альбому. Бежать? Сжечь его? Но огонь… не уничтожит это. Он чувствовал это костями. Это было в фотографиях, в прошлом, возможно, уже в нем самом. Закрыть альбом означало лишь отсрочку. А продолжить… Продолжить означало сознательно искать эти взгляды, смотреть в бездну, которая уже смотрела на него из каждого темного угла его квартиры, его прошлого, его разума. Страницы альбома, тяжелые и безмолвные, ждали его решения. А запах старой кожи и пыли смешался с запахом его собственного холодного пота, заполняя комнату незримым, удушающим узором ужаса. Он стал частью альбома. Частью его узора. Узора из взглядов.

Тишина в комнате Элайджи больше не была пассивной. Она висела тяжелым, звонким колоколом, наполненная гулом его собственной крови в ушах и навязчивым шепотом страниц альбома, который он все еще чувствовал сквозь закрытые веки. После открытия на детском празднике – этого чудовищного глаза в дверном проеме – он не мог смотреть на альбом несколько часов. Сидел, прижавшись спиной к стене, колени подтянуты к подбородку, и пытался дышать сквозь комок ледяного ужаса, застрявший в горле. Оно было там. В тот день. В его доме. Смотрело. Эта мысль перечеркивала все. Прошлое было не убежищем, а минным полем, утыканным замерзшими взрывами этого немигающего наблюдения.

Но альбом звал. Его запах, въевшийся теперь в кожу Элайджи, в волосы, в саму ткань воздуха, был неотвязным. Страх перед знанием боролся со страхом перед незнанием. Что еще скрывают эти страницы? Где еще оно пряталось? И главное – когда оно появилось впервые? Эта мысль, как острый шип, вонзилась в его сознание. Он не мог остановиться. Система рухнула, но жажда – нет, необходимость – докопаться до корня этого кошмара была сильнее паралича.

Он поднялся. Ноги были ватными. Подошел к столу, где альбом лежал раскрытым на странице его семилетия – на том самом фото с тортом и глазом в дверном проеме. Он быстро, почти с отвращением, перевернул страницу, не глядя. Потом еще одну, и еще. Пролистывал глубже, туда, где фотографии становились старше, желтее, где знакомые лица родителей сменялись незнакомыми чертами дедов и прадедов. Он искал самое начало. Самую старую фотографию.

Воздух в альбоме здесь был другим – сухим, пыльным, с горьковатым привкусом времени. Страницы шуршали громче, как осенние листья. Фотографии были маленькими, овальными или прямоугольными, с зазубренными краями, часто вклеенными на картонные подложки с витиеватыми узорами. Лица на них выглядели строгими, отстраненными, застывшими в вечной серьезности эпохи, когда позировать для снимка было событием почти сакральным. Элайджа надел перчатки снова. Ткань на потных ладонях была неприятной, но необходимым буфером. Он взял лупу. Ее деревянная ручка была теплой от его предыдущей хватки.

Его взгляд скользил по портретам в солидных костюмах и темных платьях, по статичным семейным группам на фоне нарисованных павильонов. Он искал не просто лицо, а тот взгляд. Но здесь, в этом далеком прошлом, лица казались иными – незнакомыми, чужими, их выражения застыли в условностях времени. Найти его здесь было все равно что искать иголку в стоге сена, иголку, которая смотрит тебе прямо в душу.

И вот он нашел ее. Не портрет, а групповую фотографию. На пожелтевшем картоне под фото аккуратным, выцветшим почерком было выведено: «Парад Победы, Нью-Йорк, апрель 1865. Семён со товарищи». Семён. Прапрадед по материнской линии. Элайджа знал его по единственному сохранившемуся портрету – молодое, волевое лицо с густыми усами. Он начал сканировать фото лупой. Снимок был сделан на улице, в толпе. На переднем плане – строй солдат в поношенной синей форме Союза, некоторые улыбаются, машут фуражками. За ними – море голов зевак, заполонивших тротуар и даже выглядывающих из окон. День был солнечный, тени резкие.

Элайджа методично двигал лупой по заднему плану. Лицо, лицо, лицо… Мужчины в цилиндрах, женщины в кринолинах, дети, забравшиеся на плечи. Выражения – восторг, любопытство, усталость. Все смотрят в сторону парада. Все, кроме…

Лупа замерла.

Справа, почти у самого края кадра, во втором ряду зевак, за спиной плотного мужчины в кожаном фартуке (вероятно, кузнеца), чуть в тени от нависающего балкона. Лицо.

То самое лицо.

Элайджа не поверил глазам. Он моргнул, резко, несколько раз. Отодвинул лупу, приблизил снова. Его пальцы похолодели даже сквозь перчатку.

Оно было там. Совершенно отчетливо. Не фрагмент, не намек. Практически полностью видимое лицо. То же неестественно гладкое, словно не тронутое ни временем, ни эмоциями, полотно. Те же глубоко посаженные глаза – черные, бездонные колодцы, лишенные белка, ресниц, какого-либо отблеска жизни. Они не смотрели на парад. Они смотрели прямо в объектив камеры. Прямо наружу. Прямо на него. Тот же прямой, пронизывающий взгляд, который Элайджа видел на пляже 1995 года, на школьном фото 1988-го, на своем дне рождения в 1992-м. Тот же тонкий, безжизненный рот, не выражающий ничего, кроме абсолютной пустоты и… внимания. Абсолютного, нечеловеческого внимания к тому, кто смотрит сейчас.

Но дата… Апрель 1865 года.

Время в сознании Элайджи с грохотом обрушилось. Его буквально качнуло вперед, он ухватился за край стола, чтобы не упасть. Воздух вырвался из легких коротким, хриплым стоном. Сто лет. Сто лет до его рождения! До рождения его родителей, его дедов! Самая старая находка до этого – школьное фото конца 80-х. Разрыв в три десятилетия уже казался невероятным. Но СТО ЛЕТ?

«Нет…» – выдохнул он, звук был больше похож на предсмертный хрип. – «Не может… быть…»

Он снова впился в изображение через лупу, отчаянно пытаясь найти ошибку. Может, это просто похожий человек? Но нет. Это было оно. Та же самая сущность. Взгляд был идентичен. Та же абсолютная, леденящая кровь неестественность. Никакой одежды, характерной для эпохи, не было видно – лицо было окружено темным пятном, как будто оно просто висело в толпе, не принадлежа ей. Может, подпись неверна? Но почерк, стиль картона, сама техника фотографии – все кричало о середине XIX века.

Разрыв шаблона. Это был не просто термин из психологии. Это было физическое ощущение. Голова Элайджи раскалывалась. Мир вокруг – комната, стол, альбом – поплыл, потерял четкость, как будто реальность была плохой проекцией, а эта фотография – острый камень, пробивший экран. Все его представления о линейности времени, о причинности, о самой природе реальности рухнули в одно мгновение. Оно не просто встроилось в его жизнь. Оно было здесь всегда. Задолго до него. Возможно, с самого начала… начала чего? Фотографии? Человечества?

Тошнота накатила с невероятной силой. Он едва успел отвернуться от стола, прежде чем желудок судорожно вывернулся. Его рвало на пол, сухими, болезненными спазмами, потому что внутри было пусто. Пусто, как взгляд того лица на фотографии. Пот залил лицо, смешиваясь со слезами от спазмов и от бессильного ужаса. Он чувствовал себя обнажённым, вывернутым наизнанку, выставленным на всеобщее обозрение перед чем-то древним и непостижимым.

Он поднял голову, вытирая рот рукавом, дрожа всем телом. Взгляд его снова упал на фотографию 1865 года. На то лицо. Оно было все там же. Смотрело. Сто лет назад оно смотрело в объектив камеры, фиксирующей парад Победы. А сейчас оно смотрело на него, Элайджу, разглядывающего эту фотографию в его квартире в XXI веке. Один и тот же взгляд, пересекающий бездну времени. Одно и то же осознание.

Оно знало.

Знало, что он будет здесь. Знало, что он откроет этот альбом. Знало, что он найдет его. В 1865 году оно уже смотрело сюда, в этот момент его отчаяния и прозрения. Это был не просто контакт через время. Это была ловушка, растянутая на столетия. Альбом был не хранилищем воспоминаний. Он был архивом наблюдения. И Элайджа был не исследователем. Он был… объектом. Объектом, который только что осознал масштаб собственной слежки.

Он отшатнулся от стола, споткнулся о ножку стула, упал на пол. Спина ударилась о стену. Он сидел на холодном линолеуме, прижав колени к груди, не в силах оторвать взгляд от раскрытого альбома на столе. От той страницы. От того лица в толпе 1865 года. Оно доминировало над всем теперь. Незнакомец с парада Гражданской войны был здесь, в комнате. Его присутствие, его взгляд, его древность заполняли пространство, давили на виски, вытесняли воздух.

«Что ты такое?..» – прошептал Элайджа, голос сорвался в шепот. – «Чего ты хочешь?..»

Ответа не было. Только безмолвный, вековой взгляд из фотографии. Взгляд, который видел Гражданскую войну, Великую депрессию, две Мировые войны, его детство, его страх – и видел его сейчас, сидящего на полу в луже собственного страха. Он чувствовал себя песчинкой, затерянной в пустыне времени, на которую вдруг упала тень чего-то невероятно старого и безразличного к ее существованию, но при этом неотрывно следящего.

Сжечь альбом? Бессмысленно. Оно было не в бумаге и эмульсии. Оно было в самом факте взгляда, запечатленного и протянутого сквозь годы. Уничтожь он альбом сейчас – это не стерло бы того взгляда, брошенного в 1865 году. Он уже случился. Он был частью истории. Частью реальности.

Альбом лежал на столе, тяжелый и безмолвный. Запах старой кожи, пыли и могильной сырости был теперь смешан с кислым запахом рвоты и его собственного пота. Этот запах был запахом распада. Распада его понимания мира. Распада его прошлого. Распада, возможно, его рассудка.

Он сидел на полу, прижавшись к стене, маленький и беспомощный перед лицом безвременного Наблюдателя. Лицо на фотографии 1865 года смотрело на него. И Элайджа знал, с ледяной, неопровержимой уверенностью, что оно будет смотреть на него всегда. Вчера. Сегодня. Завтра. Век назад. Век вперед. Везде, где есть свет, чтобы отбрасывать тень, и пленка, чтобы ее запечатлеть. Он нашел не просто старую фотографию. Он нашел свидетельство вечности зла, замерзшего во взгляде. И этот взгляд теперь принадлежал ему. Он был пойман в его паутину, сплетенную из десятилетий и столетий, затянут в Узор из Взглядов, вытканный задолго до его рождения и, возможно, предназначенный длиться вечно. Комната, время, сама реальность – все сузилось до размеров этого пожелтевшего снимка и двух черных, бездонных глаз, смотрящих на него из глубины 1865 года.

После фотографии 1865 года мир Элайджи не просто треснул – он рассыпался в прах и пепел, оставив его стоять на зыбкой, ненадежной почве безумия. Прошло несколько дней. Дней, которые слились в один сплошной кошмар бодрствования. Он не мог спать. Каждый раз, закрывая глаза, он видел тот взгляд – невыразимый, древний, смотрящий на него из толпы 1865 года. Он не мог есть. Запах пищи смешивался с въевшимся в ноздри запахом старой кожи и пыли альбома, вызывая новые приступы тошноты. Он не выходил из квартиры. Каждый звук за дверью – шаги соседа, скрип лифта – заставлял его вздрагивать, вжиматься в стену, задерживать дыхание. Оно было вне времени. Эта мысль билась в его черепе, как пойманная птица, разрывая ткани разума когтями безумия. Но разве могло быть что-то страшнее?

Альбом лежал на столе, как черная дыра, притягивающая его взгляд и отталкивающая душу. Страх перед ним стал физической болью, сжимающей грудную клетку. Но страх перед незнанием, перед тем, что еще скрыто в его глубинах, был сильнее. Он должен был знать. До какого предела простирается эта непостижимая слежка? Есть ли хоть один уголок его прошлого, его семейного прошлого, свободный от этого всевидящего ока?

С трясущимися руками, снова в перчатках (теперь они казались ему смехотворно тонкой защитой от веков), он подошел к столу. Он решил не идти глубже в прошлое – вид прапрадеда Семёна на параде все еще жёг сетчатку. Он начал листать вперед, в начало XX века, где фотографии стали чуть четче, формат – крупнее, но мир на них все еще был черно-белым и чуждым.

И вот он нашел ее. Овальная фотография, вклеенная на плотный картон с золотым тиснением по краям. Надпись каллиграфическим почерком: «Париж, l’Exposition Universelle, 1900. У подножия Башни». Париж. Всемирная выставка. Его прабабушка Анастасия, тогда еще молодая девушка, приехавшая из России с родителями. Она стояла в центре небольшой группы – родители, тетя, двое двоюродных братьев. Все нарядные, счастливые, слегка ошеломленные величием только что построенной Эйфелевой башни, чья ажурная стальная громада вздымалась в небо, заполняя верхнюю треть снимка. Они стояли на площади Трокадеро, Башня была четко видна через Сену. Солнечный день, тени короткие и резкие.

Элайджа почти машинально начал сканировать фото лупой. Его взгляд скользил по знакомым (со старых портретов) чертам прабабушки, по ее легкой улыбке, по лицам родных. Он искал его. В толпе? Среди других туристов, толпящихся на площади? Его лупа поползла по заднему плану – по зданию Дворца Шайо, который тогда только построили, по деревьям, по фигуркам людей на дальних планах, крошечным, как муравьи. Ничего подозрительного. Чувство облегчения, слабое и мимолетное, коснулось его. Может, здесь чисто? Может, Европа, Париж… были недосягаемы?

Но что-то гнало его дальше. Лупа медленно поползла вверх, по самой Башне. По ее стальным переплетениям, по платформам. Никого. Затем – по зданиям на противоположном берегу Сены, на фоне которых стояла Башня. Здания были высокими, с множеством окон. Окна – темными прямоугольниками на светлых фасадах. Лупа скользила по ним методично, ряд за рядом, слева направо. Это была почти автоматическая работа, продиктованная навязчивым ритуалом поиска.