Полная версия:

В тени регулирования. Неформальность на российском рынке труда

Более представительной как по числу стран, так и по охватываемому периоду оказывается статистика МОТ, касающаяся самозанятости. Как уже отмечалось выше, самозанятые составляют одну из главных составных частей неформальной занятости, а во многих странах это ее доминирующая форма. В странах Африки южнее Сахары около 80 % всех работающих являются самозанятыми, в странах Латинской Америки таковых около 40 %, а в странах Восточной Европы и Центральной Азии – около 20 % [World Bank, 2013]. При отсутствии данных, касающихся неформальной занятости, многие исследователи считают возможным использовать в качестве прокси для нее показатели самозанятости. Интересно поэтому понять, как выглядит в свете межстрановых сопоставлений эта форма занятости.

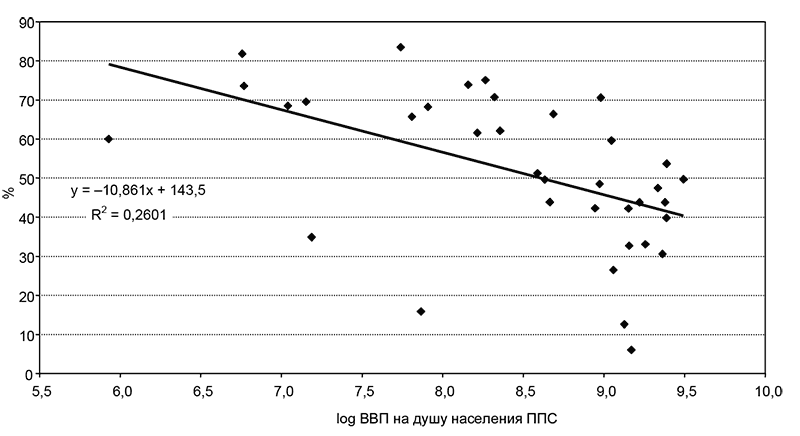

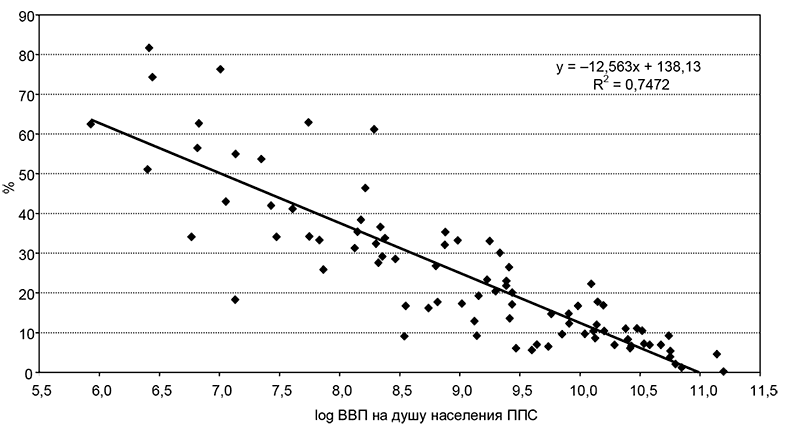

Рис. 2.1. Уровень неформальной занятости и ВВП на душу населения Источник данных: ILO, 2011.

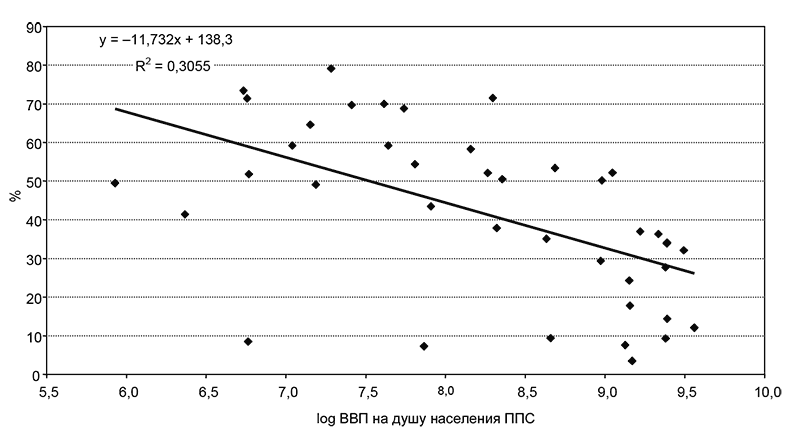

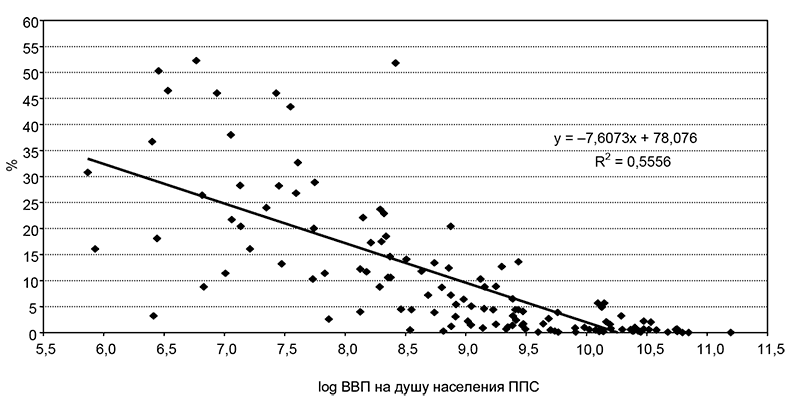

Рис. 2.2. Уровень занятости в неформальном секторе и ВВП на душу населения Источник данных: ILO, 2011.

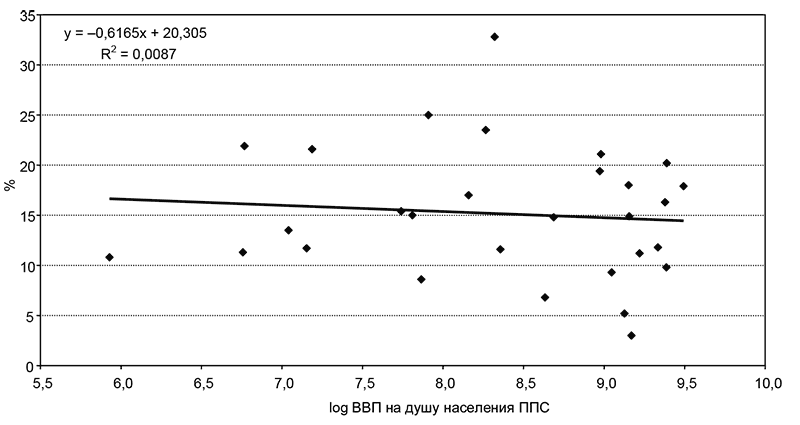

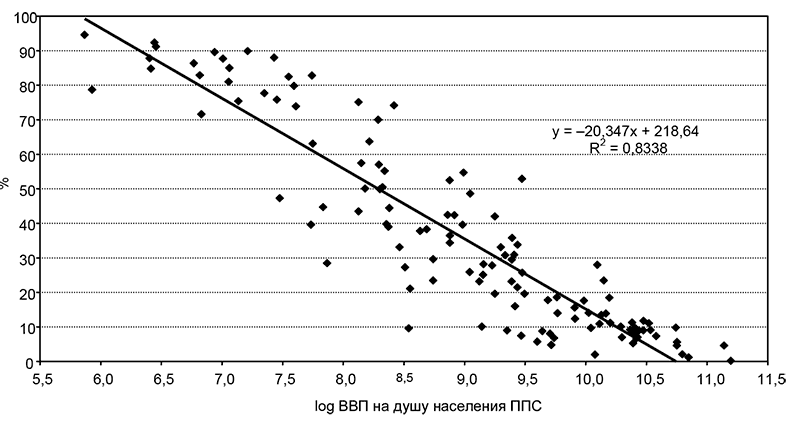

Рис. 2.3. Уровень неформальной занятости в формальном секторе и ВВП на душу населения

Источник данных: ILO, 2011.

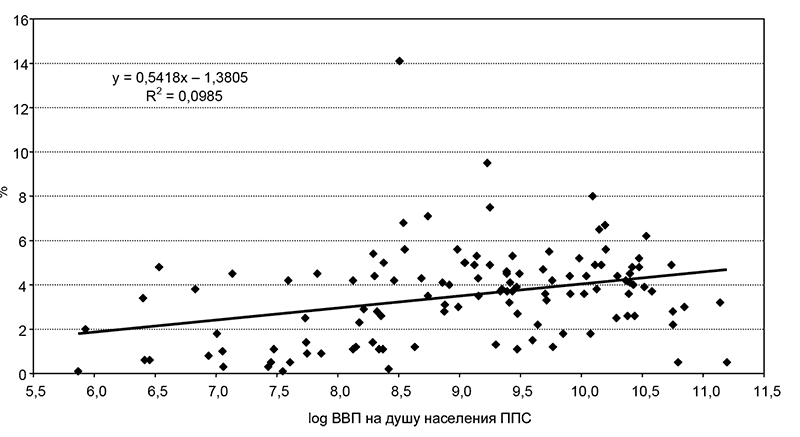

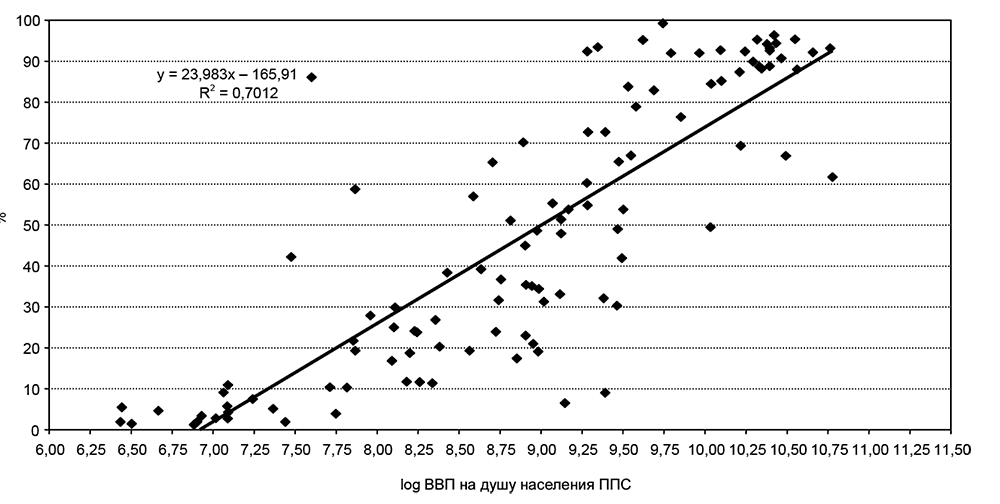

Из данных МОТ следует (рис. 2.4), что общий уровень самозанятости варьируется от 0,7 % в Катаре до 95 % в Бурунди. В составе самозанятых мы можем выделить следующие категории: работодатели; индивидуальные работники; помогающие семейные работники (мы оставляем без обсуждения работников кооперативов в силу их малочисленности в большинстве стран мира). Дополнительно МОТ конструирует еще одну особую группу «работников с уязвимой занятостью», включающую работников-индивидуалов и помогающих семейных работников. Согласно оценкам МОТ, доля работодателей в общей численности занятых варьируется от 0,1 % в Бурунди и Камбодже до 14 % в Египте; доля индивидуальных работников – от 0,2 % в Катаре до 82 % в Нигере; доля помогающих семейных работников – от чуть более 0 % в нефтедобывающих странах Аравийского полуострова до 52 % на Мадагаскаре; доля работников с уязвимой занятостью – от 0,2 % в Катаре до 95 % в Бурунди. Средние значения составляют: для общего уровня самозанятости – 38 %, для доли работодателей – 3,5 %, для доли индивидуальных работников – 26 %, для доли помогающих семейных работников – 10 %, для уровня уязвимой занятости – 36 %. Таким образом, в современной мировой экономике примерно каждые два из пяти работников трудятся на условиях самозанятости.

Как показывают рис. 2.4–2.8, между душевым ВВП и практически всеми характеристиками самозанятости существует отчетливо выраженная отрицательная связь: чем богаче страна, тем ниже в ней, как правило, и общий уровень самозанятости, и доля работников-индивидуалов, и доля помогающих семейных работников, и уровень уязвимой занятости.

Рис. 2.4. Общий уровень самозанятости и ВВП на душу населения Источник данных: ILO, 2011.

Рис. 2.5. Доля работодателей и ВВП на душу населения Источник данных: ILO, 2011.

Рис. 2.6. Уровень индивидуальной занятости (own-account workers) и ВВП на душу населения

Источник данных: ILO, 2011.

Рис. 2.7. Доля помогающих семейных работников и ВВП на душу населения Источник данных: ILO, 2011.

Рис. 2.8. Уровень уязвимой занятости и ВВП на душу населения Источник данных: ILO, 2011.

Один логпункт ВВП ассоциируется со снижением доли самозанятых на 19 п.п.! Можно указать лишь на одно исключение – это показатель, относящийся к работодателям. Как видно из рис. 2.5, их доля в общей численности занятых оказывается положительно (хотя и не очень сильно) связанной в уровнем ВВП на душу населения: чем богаче страна, тем, как правило, выше в ней доля предпринимателей, привлекающих труд других людей. Можно, таким образом, предположить, что экономический рост по-разному воздействует на разные компоненты самозанятости: сопровождается сокращением индивидуальной и «внутрисемейной» занятости, но стимулирует развитие предпринимательства в его продвинутых формах[33].

База данных Всемирного банка содержит информацию о другом важном аспекте неформальности на рынке труда – о доле работников, участвующих в системе пенсионного обеспечения [World Bank, 2012]. Этот показатель варьируется от чуть более 1 % в Буркина-Фасо до почти 100 % в Литве. В развитых странах он, как правило, превышает 90 %, тогда как в наиболее бедных странах Африки не дотягивает даже до уровня 10 %. В современной мировой экономике с заработков примерно каждого второго работника уплачиваются взносы в пенсионные фонды; в то же время свыше половины всех занятых остаются вне схем пенсионного страхования. Очевидно, что развитое пенсионное обеспечение – это удел богатых и институционально сложно организованных экономик. В результате доля работников, с чьих заработков уплачиваются пенсионные взносы, оказывается тесно связана с уровнем экономического развития страны: увеличение душевого ВВП на один логпункт сопровождается расширением участия работников в системе пенсионного обеспечения на 24 п.п. (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Доля работников, с чьих заработков уплачиваются взносы в пенсионные фонды, и ВВП на душу населения

Источник данных: World Bank, 2012.

К сожалению, в международных базах данных практически не представлены экономически наиболее развитые страны. Это может создать ложное впечатление, что в них проблемы неформальной занятости не существует или что она является для них малозначимой. На деле это не так. Восполнить существующий здесь пробел помогают данные независимых опросов, включающие, в том числе, и богатые страны с высокими уровнями ВВП на душу населения.

Одним из последних по времени таких независимых опросов стал опрос в рамках пятой волны Европейского социального исследования (European Social Survey), проводившегося в 2008–2009 гг. для тридцати европейских стран (включая Россию), данные которого были использованы в работе М. Хазанса [Hazans, 2011]. Европейское социальное исследование представляет собой сравнительное обследование, проводимое раз в два года, начиная с 2002 г., международным консорциумом для двух-трех десятков европейских стран. К моменту написания этой книги была доступны данные пяти волн, каждая из которых включает примерно 30 тыс. интервью (1,5–3 тыс. интервью для каждой страны).

Все страны, участвовавшие в обследовании, были разбиты на четыре группы: регион Южной Европы (Греция, Испания, Италия и др.); регион Восточной Европы (страны с переходной экономикой); регион Западной Европы (Великобритания, Германия, Франция, Бельгия и др.) и регион Северной Европы (Скандинавские страны). Анализ показал, что сильнее всего неформальная занятость распространена в странах Южной Европы, слабее всего – в странах Северной Европы, тогда как промежуточное положение принадлежит странам Восточной и Западной Европы. Средний уровень неформальной занятости в первом из этих регионов составляет примерно 35 % (от всех занятых), во втором – чуть более 10 %, а в двух последних порядка 15–20 %[34]. Усредненные показатели по неформальной наемной занятости соотносятся как 10 %, 3 % и 5–6 %, а по неформальной самозанятости как 20 %, 8 % и примерно 10 % соответственно. Таким образом, и по неформальной наемной занятости, и особенно по неформальной самозанятости безусловным лидером выступает Южная Европа, тогда как аутсайдером – Северная. При этом Северная и Восточная Европа отличаются намного большей внутренней однородностью по сравнению с Южной и Западной, где по показателям неформальной занятости отмечается очень сильная межстрановая вариация.

На страновом уровне самая масштабная неформальная занятость наблюдается на Кипре и в Греции (более половины всех работающих), но и в других южноевропейских странах она оказывается очень высокой – от 20 до 40 %. Наименее она распространена в Швеции и Литве, где ее уровень не дотягивает даже до отметки 10 % (впрочем, последняя оценка вызывает серьезные сомнения). Практически все остальные страны с показателями на уровне 10–16 % располагаются между этими крайними точками. Из постсоциалистических стран с показателем, приближающемся к 25 %, особняком стоит Польша, а из западноевропейских стран то же можно сказать об Ирландии (41 %), Великобритании (около 25 %) и Австрии (свыше 20 %)[35]. Если говорить о соотношении между двумя основными формами неформальности на рынке труда – наемной занятостью и самозанятостью, то в лишь трех странах абсолютно доминирует первая, тогда как в девятнадцати – вторая (в восьми странах они оказываются примерно равными по своей величине).

Учитывая сказанное по поводу надежности и точности международных сопоставлений, можно, по-видимому, предложить грубую классификацию стран по уровню неформальности, состоящую из трех групп (до 15 %, от 15 до 30–40 % и свыше 40 %). К группе стран с низкой долей неформальной занятости относятся экономически самые развитые страны (большая часть Западной Европы, Северная Америка и Япония), а также большинство постсоциалистических стран Центральной и Восточной Европы. Остальные страны с переходной экономикой, а также страны, находящиеся на юге Европы, составляют среднюю группу, а все прочие (Азии, Африки, Латинской Америки) относятся к группе с высокой или даже сверхвысокой долей неформальной занятости. Такое укрупненное деление «схватывается» практически всеми измерителями неформальности, несмотря на различные недостатки последних, поскольку оно является отражением глубинных структурных и институциональных различий между этими группами стран. С одной стороны, богатые страны богаты отчасти из-за того, что доля неформальных рабочих мест (которые, как правило, являются низкопроизводительными) в них мала. С другой стороны, экономический рост позволяет больше инвестировать в качество институтов, что в свою очередь само сокращает пространство неформальности и снижает стимулы к уходу из-под регулирования.

2.4. Измерения неформальности в России: краткий обзор

Хотя число существующих для России альтернативных показателей неформальной занятости относительно невелико, в зависимости от принятых определений и используемых данных они, как уже упоминалось во введении, варьируются в достаточно широких пределах.

Начнем с официальных оценок, разрабатываемых Росстатом на основе Обследований населения по вопросам занятости (ОНПЗ). Эти обследования проводятся ежегодно, начиная с 1992 г., ежеквартально – начиная с 1999 г. и ежемесячно – начиная с сентября 2009 г. Они основываются на методологии, унифицированной в соответствии с требованиями МОТ, и охватывают взрослое население всех регионов страны в возрасте 15–72 лет. В настоящее время количество респондентов составляет более 800 тыс. человек в год. В официальных публикациях Росстата оценки занятости в неформальном секторе доступны за период 2001–2012 гг. Однако имеющиеся данные позволяют продолжить их ряд до 1999 г. включительно [Гимпельсон, Зудина, 2011]. Сопоставимые оценки за более ранний период недоступны.

В рамках ОНПЗ ключевым при определении принадлежности работников к формальному либо неформальному секторам является вопрос о типе работы [Горбачева, Рыжикова, 2004]. В новейшей редакции он допускает шесть вариантов ответа: 1) на предприятии, в организации со статусом юридического лица; 2) в фермерском хозяйстве; 3) в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица; 4) по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей; 5) на индивидуальной основе; 6) в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции для реализации. Первый вариант ответа квалифицируется как работа в формальном, все остальные – как работа в неформальном секторе.

Согласно официальным данным Росстата, доля занятых в неформальном секторе в 2000-е годы увеличилась примерно в полтора раза – с 12,4 до 16,5 % (без учета работников, занятых в нем на условиях вторичной занятости). (Если в дополнение к первичной учитывать также вторичную неформальную занятость, то рост оказывается намного скромнее: с 17,1 % в 1999 г. до 18,5 % в 2011 г.) Практически весь этот прирост обеспечила одна группа – работающие по найму у физических лиц, доля которых в общей численности занятых выросла с 3,8 % в 1999 г. до 9,7 % в 2011 г. (подробнее об этом см. главу 3)[36].

Определение неформального сектора, используемое в рамках ОНПЗ, можно было бы назвать «расширенным производственным», поскольку дополнительные ограничения, о которых говорится в документах МОТ (число наемных работников или официальная регистрация бизнеса), в нем не используются[37]. Подобное решение может иметь вполне разумные основания – известно, что вопрос о том, сколько человек числится на предприятиях, где трудятся респонденты, оказывается, как правило, сопряжен с большим процентом неответов и что информированность респондентов о наличии официальной регистрации у бизнес-единиц, где они заняты, также оставляет желать много лучшего. Однако использование подобного подхода делает официальные оценки занятости в неформальном секторе для России, строго говоря, несопоставимыми с аналогичными оценками для большинства других стран.

Впрочем, даже при такой расширенной трактовке уровень занятости в неформальном секторе среди городского населения России оказывается достаточно умеренным – 13,5 % (2011 г.). Об этом стоит упомянуть, поскольку по традиции, унаследованной от самых первых исследований на данную тему, многими аналитиками (включая экспертов МОТ) занятость в неформальном секторе рассматривается как преимущественно городской феномен и ее оценки, как мы уже отмечали, часто рассчитываются только для городского населения или только для населения, занимающегося несельскохозяйственной деятельностью.

В принципе, данные ОНПЗ позволяют дополнительно оценивать также масштабы неформальной занятости, существующей внутри формального сектора. В разработках Росстата в состав занятых на неформальной основе среди работающих на предприятиях (т. е. в формальном секторе) включаются три группы: 1) помогающие работники семейных предприятий; 2) работающие по найму на основе устной договоренности; 3) работающие по найму на основе договоров гражданско-правового характера. Отнесение к «неформалам» последней, третьей, группы представляется не вполне очевидным. Неявно оно предполагает, что все работники, принадлежащие к этой категории, являются «фиктивными контрактниками», т. е. что работодатели оформляют их наем по нормам гражданского права исключительно в целях уклонения от налогов, а не потому, что это отражает реальный характер складывающихся в таких случаях экономических отношений. На наш взгляд, каким бы ни был официальный документ, оформляющий отношения между участниками договора, сам факт его наличия дает основания для квалификации работников, у которых он есть, в качестве занятых на формальной основе (во всяком случае, в рамках «контрактного» подхода).

Однако масштабы неформальной занятости в формальном секторе, по оценкам Росстата, в любом случае оказываются более чем скромными. Из данных ОНПЗ следует, что на протяжении 2000-х годов доля занятых на основе устной договоренности среди всех занятых на предприятиях и в организациях формального сектора колебалась вокруг отметки 1 %.

Как было отмечено, важнейшей особенностью определения Росстата является неиспользование в нем как размерного, так и регистрационного критериев. Естественно спросить: какова же «цена вопроса»? Насколько значительны в количественном выражении последствия подобной методологической установки? Данные о наличии/отсутствии официальной регистрации у производственных единиц без статуса юридического лица доступны в ОНПЗ только по самозанятым. Расчеты показывают, что, скажем, в 2011 г. при введении по отношению к ним дополнительного критерия, связанного с наличием/отсутствием официальной регистрации, уровень занятости в неформальном секторе снижается почти на 3 п.п. – с 16,5 до 13,7 %. Если предположить, что наемные работники, занятые на официально зарегистрированных производственных единицах без статуса юридического лица, составляют примерно такую же величину, то тогда интересующий нас показатель оказался бы еще ниже – порядка 10–12 %.

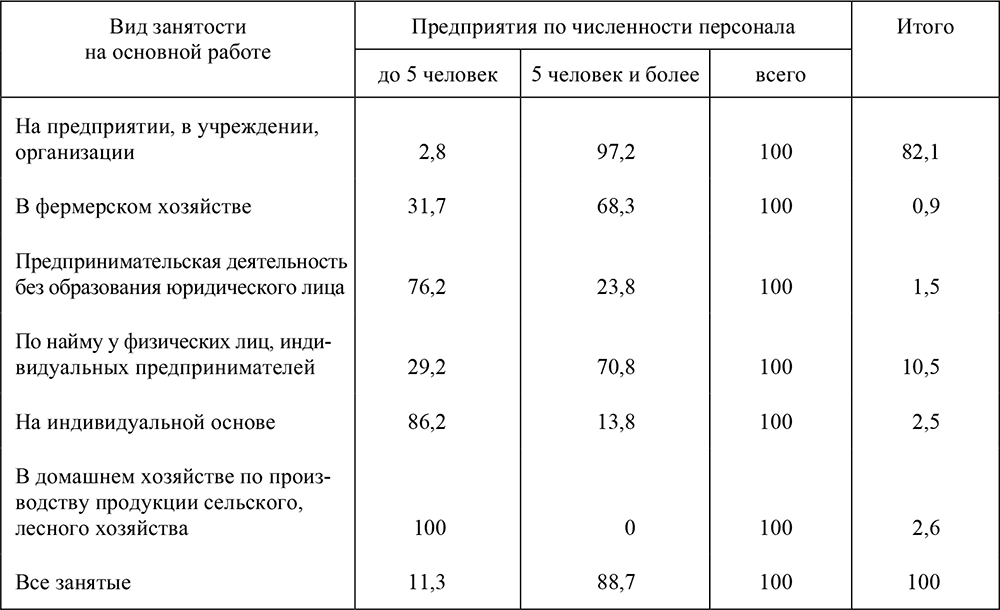

Значительно более заметные последствия имеет неиспользование критерия размерности. В табл. 2.2 показано распределение работников, имеющих различные виды занятости, по двум группам производственных единиц – с численностью персонала до 5 и с численностью персонала 5 и более человек. (Оценки относятся к 2008 г. – последнему году, за который имеются соответствующие данные.) Из нее следует, что если бы, исходя из количественного критерия, мы отнесли к предприятиям неформального сектора производственные единицы со штатом менее 5 человек, то в таком случае уровень занятости в нем упал бы с 17,9 до 11,3 %. А если бы мы исключили затем работников, чья деятельность протекает на предприятиях со штатом до 5 человек, но с официальной регистрацией в качестве юридических лиц, то тогда он сократился бы до отметки 9,2 %[38]. Таким образом, наложение любых дополнительных критериев снижает уровень занятости в неформальном секторе по данным ОНПЗ, приближая его к показателям, типичным для экономически наиболее развитых стран мира.

Таблица 2.2. Распределение работников по видам занятости и размеру предприятий, ОНПЗ, 2008 г., %

Источник: ОНПЗ, 2008 г.

Альтернативный набор оценок дает обращение к данным так называемого баланса трудовых ресурсов[39]. В представленных в нем таблицах в среднегодовой численности занятых выделяются а) лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан (без занятых в домашних хозяйствах населения производством продукции для реализации) и б) занятые в домашних хозяйствах населения производством продукции для реализации. В некоторые годы эти две группы не разделялись. По сути, обе можно отнести к неформальному сектору, если придерживаться расширенного производственного определения. В основе этих оценок лежат те же данные ОНПЗ, но скорректированные в региональных управлениях Росстата с учетом имеющихся у них дополнительных статистических источников (например, налоговой и миграционной статистики, а также численности занятых без официальных контрактов на предприятиях формального сектора). В этом случае оценки возрастают в среднем примерно на 5 п.п. по сравнению с оценками, получаемыми на основе ОНПЗ. Главный недостаток этого подхода заключается в том, что детали методологии, используемой для зачисления индивидов в две эти группы, неизвестны и мы не можем быть уверены в том, что она не претерпевала изменений во времени и применялась единообразно всегда и во всех регионах.

Для оценки занятости в неформальном секторе исходя из официальных данных может также использоваться косвенный метод, который можно назвать «остаточным»[40]. Согласно этому подходу численность занятых в неформальном секторе можно определить как разность между общей численностью занятых в экономике и численностью занятых в корпоративном секторе[41]. Последний показатель рассчитывается регулярно по данным отчетности предприятий и организаций (т. е. юридических лиц), составляющих «ядро» формального сектора. Этот подход также не дает оценок, которые можно было бы считать конвенциональными исходя из методологических требований МОТ, поскольку получаемые на его основе показатели точно так же, как и показатели, рассчитываемые на основе ОНПЗ, строятся без использования размерного или регистрационного критериев. Однако МОТ принципиально допускает использование такого рода «остаточных» методов, основывающихся на вычитании из общей численности занятых известной из других источников численности формальных работников, для тех стран, где прямые данные о неформальной занятости не собираются [ILO, 2002b, p. 18].

В «остаток» попадают все занятые вне организаций – самозанятые, включая ПБОЮЛов, занятые по найму у ПБОЮЛов и у граждан, помогающие члены семей, а также работающие в организациях без официальных контрактов или по гражданско-правовым договорам. В этом смысле полученную остаточную величину корректнее обозначать термином «занятость в некорпоративном секторе», чем термином «занятость в неформальном секторе». Можно, тем не менее, предположить, что в значительной мере они должны пересекаться. По крайней мере, инфорсмент регулирующих норм вне корпоративного сектора гораздо слабее, даже если предположить, что трудовое и смежное социальное законодательство распространяется на некорпоративный сектор в той же мере, что и на корпоративный (что на самом деле не вполне так). Как нам напоминает резолюция 17-й МКСТ, определение неформальных рабочих мест должно включать ситуации, когда они являются формальными де-юре, но неформальными де-факто [Hussmanns, 2004].

По данным отчетности предприятий, за 1999–2008 гг. занятость в корпоративном секторе, где производится основная часть ВВП страны, сократилась примерно с 51–52 млн человек до 49,4 млн. В то же время общая занятость за годы быстрого экономического роста значительно возросла. В результате в 2008 г. разность между общей численностью занятых в экономике и численностью занятых в корпоративном секторе составила около 19 млн человек, увеличившись за рассматриваемый период на 7–8 млн. Это означает, что в относительном выражении доля занятых в некорпоративном секторе к началу кризиса приблизилась к 28 % занятых. В 2009–2012 гг. общая занятость увеличилась до 67,7 млн человек (по Балансу трудовых ресурсов), тогда как среднесписочная занятость на предприятиях и в организациях дополнительно сократилась, составив 46,3 млн. Разность между этими величинами, таким образом, превысила 21 млн человек, приблизившись к трети от всех занятых. Как видим, и период роста (до 2009 г.), и кризисно-посткризисный период характеризовались реаллокацией рабочих мест из корпоративного в некорпоративный сектор, т. е. из жестко регулируемого в нерегулируемый или слаборегулируемый.

Еще одним источником, позволяющим оценивать динамику и масштабы неформальной занятости в России на регулярной основе, является Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ – ВШЭ). РМЭЗ представляет собой общенациональное лонгитюдное обследование домохозяйств и проводится один раз в год (начиная с 1994 г. и исключая 1997 и 1999 гг.) Исследовательским центром ЗАО «Демоскоп» совместно с Институтом социологии РАН, Институтом питания РАМН, НИУ Высшая школа экономики и Университетом Северной Каролины в Чепл Хилле (США). Исходная выборка РМЭЗ составляет около 5 тыс. жилищ-домохозяйств (порядка 12 тыс. респондентов), расположенных в 160 населенных пунктах в 35 субъектах Российской Федерации. Выборка построена таким образом, что результаты обследования являются репрезентативными по России в целом. (Данные РМЭЗ служат основой для большинства оценок, обсуждаемых в последующих главах книги.)

Впервые данные РМЭЗ были использованы для оценки уровня неформальной занятости в период 2000–2003 гг. в исследовании О. Синявской [Синявская, 2005], которое основывалось на «гибридном» определении с элементами как производственного, так и легалистского подходов. К «неформалам» были отнесены две группы работников – во-первых, все занятые не на предприятиях и, во-вторых, занятые по найму на предприятиях без официального оформления. Оценки уровня первичной неформальной занятости, полученные О. Синявской для начала 2000-х годов, составили относительно небольшую величину – 6,5–7,5 % (с учетом вторичной неформальной занятости они возрастали примерно вдвое – до 14–15 %)[42].

Более поздние оценки (также на данных РМЭЗ) Т. Карабчук и М. Никитиной охватывали период 2003–2009 гг. и также опирались на разновидность «гибридного» определения [Карабчук, Никитина, 2011]. (Хотя в этой работе приводятся расчеты и для более ранних лет, они рассматриваются авторами как методологически недостаточно корректные.) Исходя из «гибридного» определения, сочетавшего производственный и легалистский подходы, «неформалами» признавались: 1) все занятые не на предприятиях; 2) занятые на предприятиях без официального оформления; 3) занятые на микропредприятиях со штатом не более 5 человек. Усредненная оценка для всего рассматриваемого периода составила около 17 % (в том числе: занятые не на предприятиях – 8 %, занятые на предприятиях без официального оформления – 5,5 %; занятые на микропредприятиях со штатом не более 5 человек – 3,3 %.) Этот показатель близок к данным официальной статистики, однако динамика неформальной занятости, которая вырисовывается из расчетов Т. Карабчук и М. Никитиной, имеет мало общего с той, что фиксируют ОНПЗ. По их оценкам, резкий скачок неформальной занятости произошел в начале 2000-х годов – пик был достигнут в 2004 г. (17,6 %), а во все последующие годы ее доля оставалась примерно постоянной, колеблясь вокруг отметки 17 % [Там же].