Полная версия:

Святые и дурачок

Мы циркулируем с ним по городу, философствуем с проливными девушками, потребляем «маленький двойной» в «Сайгоне»[19], читаем килограммы стихов, задаём тон (нам так кажется) в ЛИТО Сосноры. И за всем этим мельтешением – как фигура матери, которая вот-вот позовёт домой заигравшихся детей, – нарастающая потребность в Боге.

Вот интересный парадокс. Каждый приходит к Богу в одиночку. И в то же время, никто не может прийти к Богу в одиночку.

Каждый из нас Адам, и все мы вместе – Адам.

Я, родившийся в 1961 году, умру, и никто не умрёт заодно со мною. И окажусь прямо перед Богом, и никто не поведёт меня к Нему за ручку, никто не закроет меня собой перед страшным и любимым Его ликом. Но когда я стану отвечать Ему, я стану отвечать за всех человеков. Мы повязаны общим преступлением – отказом от вечной жизни. Грехи всех людей одинаковы, и все из одного корня. Совершил Адам, а мы растиражировали в миллионах экземпляров. Грех Адама – мой грех, и грех Ивана, Петра, Сидора, Василисы, Пилата, Адольфа – мой. Мне нет спасения, пока не сотрётся грех Адама и грехи каждого из нас. Я молю Бога, чтобы Он простил – стёр – грехи мои и всех-всех-всех. О том же молили Бога умершие до меня – святые и грешники, те, кто имел веру, чтобы молить. В этой молитве мы все едины – «единым сердцем и едиными усты». И соединяемся в Нового Адама, и так приходим к Богу.

Нет спасения в одиночку.

Как приходил к Богу мой спутник – не знаю. И он не знает про меня. Мы общались каждый день, а главного друг в друге не видели.

Но как-то однажды наши ноги, замученные беготнёй по городу, привели нас в Лавру. Когда и как это было – не помню. И мы вошли в собор. И оказались у Скоропослушницы. И потом пришли ещё. На сей раз летом. В августе. На Преображение. Служба заканчивалась. У нас был с собой букет жёлтых роз (собирались, наверно, дарить кому-то из наших умных подруг). И снова подошли к Скоропослушнице. (Как Она умеет звать! Тихо, но необоримо.) Положили цветы Ей. Вышли из собора, из Лавры. Купили бутылку шампанского, отправились куда-то в гости, выпили весёлую пронизанную светом жидкость.

Так Преображение Господне сделалось нашим праздником.

Конечно, стало интересно про Преображение. Прочитали в Евангелии, что апостолы на горе увидели необыкновенный свет и Учителя в нём, беседующего с давно отошедшими пророками Моисеем и Илией. И Пётр сказал: «Хорошо нам здесь!» И на короткое мгновение апостолы ощутили неизреченное наслаждение вечной жизни.

Но Димочка, глотавший книг вдесятеро больше, чем я, не успокоился и стал читать всё, что можно было найти про это. И скоро вычитал, что свет Преображения – нетварный. То есть это Сам Бог, Его совершенная природа. Апостолы видели Самого Бога во славе, а значит, и другие люди могут. Видеть Бога – наслаждение неизреченное – доступно человеку через святость. И ещё Димочка вычитал, что учение о нетварном Фаворском свете богословски разработано в XIV веке Григорием Паламой.

С этого начались для моего тогдашнего (потом потерянного) друга богословские штудии, обернувшиеся крещением, принятием монашества, превращением в известного специалиста по святоотеческому богословию… ну и всяческими скандалами на раскольничьей почве. Но первое время он выплескивал избыток духовного бульона, в котором варился, на тех, кто поблизости, в том числе на меня. Где-то он находил запрещённую в СССР литературу. Прочитал по-французски книгу протоиерея Иоанна Мейендорфа «Introduction a l’étude de Grégoire Palamas» (в русском переводе «Жизнь и труды святителя Григория Паламы: введение в изучение»). И написал мне своим бегуче-неразборчивым почерком письма, полные выдержек на французском и русском, хотя мы виделись почти по-прежнему часто и всё можно было рассказать при встрече. Впрочем, при встрече разговор наверняка шёл о том же.

И вот Григорий Палама вошёл в камеру моего сознания и открыл мне таинственное оконце в Нетварный свет.

Я, конечно, не мог разобраться в узорах его утончённого богословия. Но во мне поселилось неожиданное и радостное знание. Я как-то вдруг понял, что Бога можно увидеть и к Нему прикоснуться. Что всё не только сотворено Им, но и наполнено Им, пронизано Его присутствием. То, что пронизывает и наполняет всё, – и есть Нетварный свет, который видели апостолы на горе. Это не совсем даже «видели»: правильнее, наверно, «вошли в», «погрузились» (как в крещальную купель), взяли в себя этот Свет и были им взяты. Родились окончательно в окончательную жизнь… Хотя тогда им дано было это ощутить на какие-то секунды. Но секунды растворились – и осталось вневременное бытие.

«Увидеть» Нетварный свет – соединиться с ним в покое-действии. Действие Божие есть великий покой, и покой Божий есть совершенное действие. Нам – тут – этого не понять. Но в том-то и дело, что через непонимание и невнятицу слов («Хорошо нам здесь быть; сделаем здесь три кущи: одну Тебе, одну Моисею, и одну Илии» – бормотал Пётр, не ведая что, как во сне) световым отпечатком проступает истина и открывается дверца туда, где нет предела моему полёту.

И мне ужасно захотелось увидеть Нетварный свет.

Для этого надо было что-то делать.

И, в общем-то, понятно что. Скоропослушница ждёт меня в церкви. Григорий Палама принёс мне радость из церкви. Свет Преображения и пение как шум вод многих, – в церкви. Мне хорошо в церкви, как Петру на горе с Господом. Значит, надо идти в церковь насовсем.

Я уже смутно догадывался, что и Тот, Кто озарил меня Своей любовью в октябре 79-го, тоже там, где они – Мария, Пётр, Павел, Андрей, Ольга, Григорий, – в церкви. И ждёт меня. Его имя Иисус Христос.

Но лень. И страшно.

Чтобы полететь, надо прыгнуть. Оторваться от опор. Преодолеть инерцию падения.

И я полгода не мог это сделать.

Димочка прыгнул первый. Читал, читал Григория Паламу – и вдруг крестился.

Да, я забыл уточнить, что мой духовный вожатый в детстве крещён не был. Что вполне естественно: его интеллигентные позднесоветские родные и близкие ничего не знали про веру. Ему было труднее, чем мне. Поэтому он разбежался и прыгнул.

И, уже крестившись, как-то раз стал уговаривать меня пойти исповедаться и причаститься. А я отговаривался вышеуказанными словами. Что я не могу просить милости у Того, перед Кем провинился. Или что-то в этом роде. И один раз услышал в ответ на это (с характерным для нас, тогдашних, обращением строго на «вы»):

– Но вы поймите: Иисус Христос вас ждёт. И Ему очень важно, чтобы вы пришли. Даже важнее, чем вам. И оттого, что вы не идёте, Ему больно.

Пауза. Не в его речи, которую я точно не помню, а во мне. И далее:

– Вам надо пойти и причаститься. И тогда начнётся новое ваше развитие, которое не будет иметь конца и края.

Как-то так примерно.

И я разом понял, что это – правда. Меня ждёт Тот, кого я, оказывается, люблю. И что я медлю – боль и страдание для Него.

И, наконец, я собрался и пошёл.

Чудо о стратилатах

Память – единственный доступный нам инструмент преодоления смерти. («Сие творите в моё воспоминание».) Но память искажает действительность. Что мы помним полно, достоверно и точно? Ничего. Какой дул вчера ветер – северный или южный? В котором часу я закончил свой ужин? Сколько авто проехало мимо меня, пока я стоял на остановке? На девять из десяти таких вопросов ответы будут ошибочными. Если к нам привязать видеокамеру и через год сравнить её запись с нашими воспоминаниями об этом времени – то-то мы удивимся! А ведь в актуальной своей жизни мы принимаем решения, совершаем поступки, опираясь на опыт и знания, подаваемые нам памятью. Подумать только, какое количество я совершил ошибок, может быть, повлиявших на чьи-то судьбы, оттого, что память дала мне неверную подсказку!

Николай Мирликийский. Список XIV века с древнего подлинника, так называемый «Никола Мокрый»

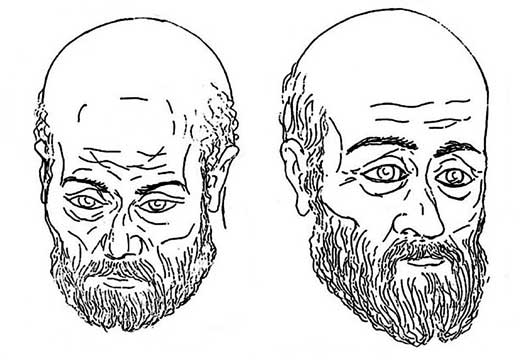

Николай Мирликийский: варианты реконструкции внешности по сохранившимся останкам

Из всего инвентаря памяти хуже всего обстоит дело с теми единицами хранения, которые облечены в слова или числа. Хранитель путается в них отчаяннее всего. А вот бессловесное и несчётное – картинки, звуки, запахи – иногда запечатлевается с удивительной отчётливостью и надёжностью, как императорская печать на золотой капле.

Я совершенно не помню, как я впервые исповедовался и причастился.

Я знаю, что это произошло в начале лета в Коломягах (тогда ещё полусельском пригороде Ленинграда), в деревянной церкви Димитрия Солунского; знаю, что исповедовал меня отец Владимир, а причащал отец Игорь… Но это я знаю из внешних источников. А сам момент первого причастия отсутствует в моей памяти так же, как момент телесного рождения.

Таким представили Николая Чудотворца авторы мультфильма «Николай Угодник и охотники» («Союзтелефильм», 1991)

Зато другое отчётливо запечатлелось на киноплёнке памяти.

Тот же год. Таллин. Я студент, приехал к маме на каникулы. Лето перевалило за свою вершину. Гуляю по Старому городу, иду улицей Вене. Вот русская церковь в стиле классицизма, мимо которой проходил сто раз. На сей, сто первый, мне хочется войти. Я поднимаюсь по древним каменным ступеням, не без робости открываю тяжёлую дверь.

Просторный ладанный полусвет пустого храма. К этому рассеянному полусвету не сразу привыкает зрение… Как будто ко мне выходит человек в золотом саккосе и омофоре… Нет, я сначала встречаю иконописные глаза. Прохожу немного вперёд (храм небольшой), к тёмной солее. Тут вижу икону. Белая борода, лысый лоб, благословляющие персты, саккос и омофор. Николай Чудотворец.

Киноплёнка рвётся во многих местах, её приходится склеивать, может быть произвольно.

Примерно в следующем кадре я вижу опять глаза, на сей раз вполне подвижные, крупные, тёмные, несколько удивлённые, озаряющие симпатичное молодое лицо. Это лицо находится над столиком церковной лавки и представляет собой тип, несколько неожиданный в таком местоположении. Красавица совершенно молодёжного вида, со вкусом одетая, приятно ухоженная. Смотрит на меня приветливо, с лёгким оттенком удивлённого ожидания.

Ещё один кадр приклеивается к нашему монтажу. Негромкий древесный скрип. Открывается северная дверь алтаря. Оттуда, из-за иконы Николая Чудотворца выходит и бодрыми шагами идёт по скрипучему полу молодой черноволосый и чернобородый человек в рясе. На его лице – такие же точно глаза, как у женщины в лавке: молодые, крупные, тёмные, лучистые.

Сюда же подвёрстывается кадр, зафиксированный несколькими днями позже. Я снова двигаюсь улицей Вене, размышляя, не войти ли мне в храм, и почему-то робею от этой мысли. Я подхожу к проходу в крепостной стене… Тут надо пояснить: церковь на улице Вене стоит почти прислоняясь к крепостной стене, а за церковной оградой рядом с башней проделаны небольшие воротца, соединяющие улицу Вене с улицей Уус. И вот я приближаюсь в раздумьях к этим воротцам – и из них, из-за серой известняковой кладки материализуется и шагает ко мне человек: тот самый, молодой, лучистоглазый, только теперь он не в рясе, а в куртке и чёрном берете.

Вот интересно: текст полностью стёрся, а картинка осталась.

Отец Олег совсем недавно окончил семинарию и служит первый год. Если бы был в возрасте, как положено священнику, я бы, наверно, побоялся подойти к нему. А тут – батюшка чуть постарше меня, и матушка молодая и красивая. И глаза у обоих поющие и лучистые. И я подошёл и рассказал о себе.

Я познакомился с отцом Олегом Вроной, настоятелем церкви Николая Чудотворца, и его женой матушкой Зинаидой, летом 1982 года. Случайно зашёл в эту церковь – и понял, что я дома.

Почти уже двадцать лет как вышел из комнаты в Дачном, спустился с крыльца, переправился через канавку по горбатому мостику… И дом тот давно исчез в туманном мареве за спиной, и люди, жившие тогда, многие исчезли, и я долго шагал, и сворачивал не туда, и сбивался с пути, и находил и снова терял ориентиры… И вот поднялся по ступеням, открыл дверь – и пришёл.

У Николая, епископа Миры Ликийской, я – дома.

Николай Мирликийский в людском сознании настолько стал легендой и даже сказкой, что его реальная биография оказалась как бы утраченной. Николай Угодник, прообраз Санта-Клауса и Деда Мороза, любимец детей во всём мире, чудотворец – ну что мы можем добавить к этому иконно-лубочному образу? В недавнее время, однако, были предприняты довольно-таки убедительные попытки реконструкции его исторического бытия. В их основе лежит весьма древний текст, известный как «Деяние о стратилатах».

История короткая и бесхитростная.

При императоре Константине во Фригии произошло восстание тайфалов – народности германского происхождения, переселенцев с окраин империи. На подавление мятежа были отправлены войска под командованием трёх стратилатов (военачальников): Непотиана, Урса и Герпилиона. Переброска войск осуществлялась морем, и высадились они в ликийском порту Андриака, что в десятке стадий (по-нашему говоря, в двух шагах) от Миры. Там на торговой площади, именуемой Плакома, воины повздорили с местными жителями, конфликт перерос в драку, и горожанам пришлось бы туго, если бы не подоспел из Миры епископ Николай. Он успокоил драчунов, воинов умиротворил, а их начальников пригласил к себе. Но когда епископ вёл в церкви душеспасительную беседу со стратилатами, прибежали люди из города с новой тревожной вестью: по приказу мздоимца-наместника собираются отрубить головы трём безвинно осуждённым. Николай не стал медлить.

«И тотчас побежав, нашёл он там большую толпу и спекулятора (младшего офицера, исполнителя казни. – А. И.-Г.), который держал в руке меч, чтобы казнить их, и ожидал прихода святого. И вот, подойдя, святой муж увидел трёх мужей, которым вынесли приговор, с лицами, завязанными сударами, приклонивших колена и вытянувших шеи для усечения. Тут же, подбежав и вырвав у спекулятора меч, святой отбросил его прочь. Освободив от пут, он повёл их в город, сказав: “Я готов умереть вместо этих невиновных”. А правитель Евстафий, услышав… о приходе святого, выбежал и поклонился ему. Но тот отстранил его, называя его… святотатцем и кровопийцей, беззаконником и врагом Божиим»[20].

В общем, Николай спас осуждённых, простил в конце концов и наместника, а со стратилатами, отобедав, расстался совершенно дружески. Коллизия вполне житейская. Однако она имеет продолжение.

Стратилаты выполнили задание и вернулись в столицу. И попали в водоворот политических интриг. Самому императору донёс на них префект претория Аблабий. Что, мол, они «составили заговор против твоей власти, чтобы восстать против пребывающей в мире империи». Типичный ложный донос. И, как почти всегда бывает в таких случаях, император поверил.

Надо сказать, что Константин Великий, как, впрочем, все его предшественники и преемники, верил доносам. Да и не мог не верить. В системе централизованной и обожествлённой личной власти, сложившейся к этому времени в империи, единственным эффективным политическим средством было убийство. Всякий, кто хотел власти, искал способ убить императора и поставить на его место своего человека. Всякий, кто уже наделён властью, чтобы сохранить её, должен был держать императора в страхе перед готовящимся убийством. Отсюда постоянно возникающие заговоры, военные мятежи, попытки узурпации и ещё более постоянные доносы и интриги с обвинениями в злоумышлении на священную особу государя. Если добавить, что в случае успеха заговора отправке на тот свет подлежали родные, близкие и просто верные сторонники властелина, становится понятно, почему Константин решил прислушаться к доносу Аблабия. Этот последний по должности отвечал за личную безопасность императора и, понятное дело, пользовался его доверием.

Итак, стратилаты Непотиан, Урс и Герпилион были брошены в темницу без всякого следствия, а затем без суда приговорены к тайной казни. Вот тут-то они вспомнили про епископа Миры Ликийской и взмолились к Богу: «Господи Боже раба Твоего Николая, пощади нас по великому Твоему благоутробию и по молитве достойного Твоего служителя Николая и, как сотворил Ты через него милость тем трём мужам, безвинно осуждённым, и избавил их от смерти, так и ныне спаси нас!»

Тою же ночью Николай явился императору:

«Константин, встань и освободи трёх стратилатов, которых ты держишь в темнице, потому что они брошены туда несправедливо. Если же ты ослушаешься меня, то разожгу я… войну против тебя, а тело твоё отдам в пищу зверям и птицам, устроив тебе встречу с Великим Царем Христом».

Тогда сказал император: «Кто ты такой и как вошёл сюда, в мой дворец, в этот час?»

И сказал ему голос: «Я Николай, грешный епископ, живущий в митрополии Мир Ликийских».

Тут же было явление и префекту претория: «Аблабий, повредившийся умом и рассудком, встань и отпусти трёх стратилатов, которых ты держишь в темнице и хочешь казнить из-за своего сребролюбия. Если же ты не захочешь отпустить их, то я устрою тебе встречу с Великим Царем Христом и, впав в тяжёлую болезнь, ты станешь пищей для червей, а весь дом твой погибнет злой смертью…»

Так сказав, он удалился.

Разумеется, стратилаты были освобождены и обласканы императором, а затем отправлены им к Николаю в Миру Ликийскую с благодарственным письмом и подарками.

«Деяние о стратилатах» написано не позднее середины VI века (цитаты из него встречаются у Евстратия Константинопольского, современника императора Юстиниана). Однако многое указывает на гораздо более раннее происхождение этого текста. В нём содержатся детали, которые вряд ли могли быть известны через два с лишним столетия после эпохи Константина Великого. Например, наместник провинции назван игемоном, каковой титул этот сановник носил лишь до середины V века. Имена Непотиана и Урса упоминаются в консульских списках (фастах) под 336 и 339 годами. Археологические исследования в Мире (Демре) и Андриаке показали, что автор «Деяния» хорошо знал топографию этих городов именно того времени. Так что современные исследователи склоняются к мнению, что история о стратилатах была составлена вскоре после времени жизни её персонажей, вероятнее всего во второй половине IV века.

То есть в тексте отразились воспоминания современников об удивительном епископе и непосредственные впечатления от общения с ним.

Основываясь на этих данных, можно установить наиболее вероятное время жизни Николая. Согласно агиографической традиции святитель умер семидесяти с лишним лет от роду; при этом побывавший в Мире в год своего консульства Непотиан уже не застал его в живых. Значит, жил он между 260-ми и серединой 330-х годов. Был, судя по всему, уроженцем Ликии. Епископом стал около 300 года. Наверняка пострадал в годы Великого гонения (по преданию, несколько лет провёл в темнице, претерпел телесные наказания). Возможно, был участником Никейского (Первого вселенского) собора в 325 году. Правда, документальных подтверждений этому нет. Рассказ о прении Николая на этом соборе с ересиархом Арием и о пощёчине, которую святой якобы сгоряча нанёс врагу православия, – поздний и доверия (особенно в отношении пощёчины) не вызывает.

По-видимому, в Ликии существовали и другие житийные предания, писанные или передаваемые из уст в уста. Например, история о том, как епископ тайком подбрасывал деньги дочерям обедневшего горожанина, дабы спасти их от блуда и дать возможность честно выйти замуж. Или про спасение его же молитвами терпящих бедствие моряков. Некоторые из них вошли в житие святителя Николая, составленное не ранее IX века. К этому времени давние события покрылись такой плотной завесой забвения, что агиографы спутали и соединили вместе жизнеописания двух ликийских святых, носивших одно и то же имя: Николая, епископа Миры, и Николая Сионского (Пинарского), жившего двумя столетиями позже.

Впрочем, всё это не так уж и важно.

Если бы мы ничего не знали про Николая, кроме «Деяния о стратилатах», то и этого было бы вполне достаточно. Тут сказано о нём самое главное.

А именно вот что.

В нём несокрушимая вера Христова соединена с безоглядной любовью ко всякому человеку.

(Любовь – не мягонькая тряпка, а горячее, иногда и суровое, но спасительное действие.)

И он приходит на помощь всякому терпящему бедствие так же не раздумывая, как Пётр бросается по водам к Учителю.

Даже не приходит, а бежит. Этот глагол несколько раз использован в рассказе о спасении приговорённых к казни. И стратилаты, солидные начальственные дяденьки, вприпрыжку поспешают за ним. И наместник, как дурачок, выбегает ему навстречу – чтобы услышать страшные слова и покаяться.

Николай увлекает всех за собой. Подобно факелу, брошенному в кучу хвороста, зажигает и страдальцев, и злодеев своим живительным огнём.

Поэтому, попав в беду, стратилаты вспоминают о нём и молятся Богу, чтобы послал весточку человеку из Миры Ликийской. И он, услышав от Бога, вскакивает и, не раздумывая, ночью, бежит тысячу вёрст – и одновременно вбегает в опочивальню к императору и к префекту. Как Дед Мороз одновременно приходит ко всем детям. И страшно грозит императору и вельможе – как нашкодившим мальчишкам. И восстанавливает правду Божию.

«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное».

По дорожке к источнику

Какие могут быть сомнения? Одна истина вырастает из другой.

Мир сотворён из небытия, потому что ему больше неоткуда взяться. Мир выведен из небытия целенаправленным действием, то есть волей. Где воля – там не «что», а «Кто». Тот, кто сотворил мир, – называется Бог. Бог – «Тот, Кто». Бог любит мир, ибо невозможно сотворить не любя, и сама любовь есть творящее действие; и творение есть действие любви. Бог – абсолютно совершен (иначе не был бы Богом); значит, Его величие никогда не убывает и всегда растёт. И Его творящая любовь не убывает, а растёт. Финальное Свое творение – человека – Бог полюбил больше всех, до того, что вложил в человека нечто от Себя – образ и подобие. По подобию Божию человек сотворён свободным – без границ. Потому и есть у него свобода выбирать: вечная жизнь с Богом или небытие. Используя в полной мере свою свободу, человек искусился возможностью быть без Бога и шагнул в небытие. Но, испытав великий страх, не сделал второго шага. Так человеческая природа разделилась надвое: к жизни и к смерти.

Отторгнув себя от Бога, но оставаясь по природе свободным, человек обрёл страшную возможность – уничтожать сотворённое Богом. Разрушение и убийство – прямое следствие смертного страха, ибо смертный страх сладок. Уничтожение сотворённого Богом есть грех. Но любовь, которую Бог вдохнул в человека, сотворяя его, не могла исчезнуть, потому что любовь неуничтожима.

Грехом пришла в сотворённый мир смерть; любовью дано спасение.

Смерть не сотворена Богом, но допущена им, потому что смерть – следствие свободы человека. И смерть стала законом жизни. Каждый человек должен пройти смертью, чтобы захотеть жить – всем сердцем, всем помышлением, всем существом своим (в смерти, как в огне, выгорает всё лишнее, и остаётся чистое вещество). Захотеть жить и чтобы все жили – это и есть любовь, которую вдохнул в человека Бог. Но, разделившись в себе, человек сам не может осуществить своё хотение. Он может только кричать о спасении Творцу. И на этот крик приходит Сам Творец – и спасает.

Спаситель пришёл в мир. Бог стал человеком, во всём подобным нам.

Принял лютую смерть и воскрес.

Открыл дверь в настоящее, совершенное, окончательное бытие.

Иначе и быть не может.

Так ли, не так ли, теми или другими словами, но обо всём этом я напряжённо думал, когда шёл от остановки троллейбуса № 3 по улице Виру, по улице Вене к церкви Николая Чудотворца.

19 декабря там престольный праздник: память о преставлении святителя Николая.

Я даже под каким-то медицинским предлогом добился в институте академического отпуска. И приехал в Таллин.

На 19 декабря назначено моё миропомазание и воцерковление.

Я поведал отцу Олегу о смутных обстоятельствах моего крещения. Он подумал и сказал примерно так:

– Крещение два раза не совершается. Если вы веруете и причащались, то значит, для Господа вы крещёный. В таких случаях совершается таинство миропомазания и чин воцерковления. Давайте сделаем это, не особенно откладывая.

Так всё и совершилось: днём, после литургии, молебна и панихиды.

Вот первое причащение своё не помню, а это помню.

Помню тёплое прикосновение благоуханного мира к моим векам, лбу, носу, губам, ушам, груди, кистям рук, стопам. И как батюшка повёл меня в алтарь и я первый раз в жизни земно поклонился престолу. И новое, необъяснимое состояние души и тела, когда выходил из церкви на слякотную декабрьскую улицу. Потягивало дымком: в Старом Таллине дома топили горючим сланцем. Отдалённо похожее состояние бывает после основательной, крепкой бани: чувство новизны в теле и запах дымка.