Полная версия:

Крупицы

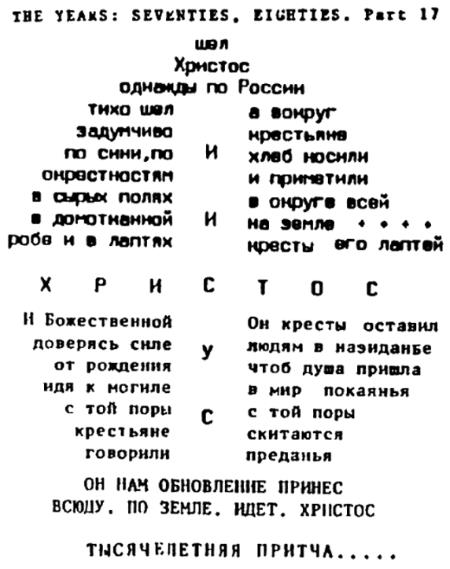

Виктор Урин, поэт-фронтовик, как и многие честные люди, которые не могли смириться с советской властью и задыхались от коммунистической «свободы», эмигрировал в США. И хоть жизнь его там складывалась трудно, он продолжал оставаться собою: независимым в быту и экспериментатором в своём творчестве. Посмотрите, в качестве примера, вот на стихотворение о Христе, написанное им незадолго до смерти.

Валерия Дмитриевна Пришвина. Если продолжить говорить о встречах, которые оставили в моей жизни след, то следующая встреча, о которой я расскажу, это встреча с вдовой великого русского писателя, а я бы теперь добавил, и философа, Михаила Пришвина. С Валерией Дмитриевной я познакомился в Дунино, деревне, в которой проживал Пришвин, и окрестности которой много раз описывал в своих рассказах.

В те далёкие 60-70-ые годы я любил посещать в Подмосковье два уголка: по весне я ездил в Переделкино, а осенью в Звенигород. Я брал с собой в дорогу пару бутербродов, яблоко и, главное, блокнот для записей с ручкой. Погода меня никогда не смущала. Тут я сторонник Эльдара Рязанова: «У природы нет плохой погоды»! В Переделкино мой путь пролегал от летней резиденции митрополита РПЦ через местное кладбище и знаменитый поселок писателей в чудесную берёзовую рощу, где в весенних талых водах отражались белоснежные деревья, как будто только что вышедшие из церкви красивые и счастливые русские невесты. На кладбище я посещал могилы Б. Пастернака и К. Чуковского. Должен сказать, что когда я впервые оказался на Переделкинском кладбище, то прежде, чем отыскал могилы двух великих писателей, я наткнулся на скромную могилу Г. Давыдова.

Что же меня остановило возле неё, что поразило? Надпись на надгробии! Вообще-то они обычно мало отличаются по содержанию одна от другой, но почему-то, как правило, завораживающе привлекательны для посетителей. Разве вы ни разу не ловили себя на мысли, что, проходя мимо могильных плит, невольно задерживаете свой взгляд на надписях, датах, фотографиях? Вот и я, проходя мимо могилы, обратил внимание на надпись на камне: «Захлестнули нас волны времени, и была наша участь мгновенна». Задержитесь! Прочитайте ещё раз.

Согласитесь, мы так часто, особенно по молодости, торопим время, нам всегда его не хватает, но в какой-то момент мы захлёбываемся в нём, понимая, что оно скоротечно и нам его постоянно не хватает, а наша жизнь в отпущенном нам времени, по сути, «мгновенна»!

Сосновый бор. Иголки утопаютПод легким шагом чуть усталых ног.Что наша жизнь? Всего лишь запятая,Проставленная нами между строк.Она, увы, не делает погодыВ той череде событий и эпох,Что всем на счастье или как невзгодыОпределяет каждому свой срок.Но между тем я этой запятойОтмеренному сроку говорю: «Постой!»Свою я лепту в череду эпохВнесу, вдруг вызвав чей-то лёгкий вздох,Порыв, смятение, игру без слов,Воображение, рожденье снов.И этот миг, подаренный судьбой,Останется, как сон, навек с тобой.Ты будешь вспоминать его порой:«Неужто это было всё со мной?»«Конечно, было!» – эхом вдалеке,Волной морскою, следом на песке,В моих стихах, на полке что стоят,В той запятой, что выстроила ряд.Итак, осенью я любил ездить в Звенигород. Высаживаясь из электрички, шёл в сторону Дунино и тоже через берёзовую рощу, где заместо талых вод под ногами шелестели окрашенные в охру листья. Я спускался к реке и шёл далее берегом до самой деревни. У деревни с одного берега реки на другой тянулся висячий деревянный мост с проволочным ограждением («перилами»). Встав посередине моста, я с удовольствием наблюдал под собой быстрое течение реки, причудливый подводный водоворот, столкновение зелёной растительности, быструю суету мелких рыбок, блестящих серебром. На это можно было смотреть без устали, как на огонь костра или бегущие по синему небосклону облака.

Отдохнув на мосту, я поднимался на пригорок, где за невысоким штакетником стоял достаточно большой по тогдашним меркам деревянный дом с полукруглой верандой. Это был дом Пришвина. В те времена в нём не было ещё музея, лишь по вторникам и четвергам, если мне не изменяет память, он принимал посетителей. Я же совершал свои прогулки по выходным дням. Поднявшись к дому, я садился на лавочку возле калитки и отдыхал. Доставал свои бутерброды, яблоко и перекусывал. Так было из года в год. Но однажды из дома вышла пожилая женщина, которая подошла к калитке и, поздоровавшись со мной, сказала:

– Молодой человек, мне кажется, что я вас вижу здесь не впервые. Но в выходные наш дом закрыт для посещений.

– Знаю, – отвечал я, – но мне нравятся эти места. И поэтому каждую осень бываю здесь. Жаль, конечно, что дом-музей Пришвина работает так неудобно. Ведь в будние дни большинство людей работают и не могут приехать сюда.

– Я надеюсь, что скоро нам удастся сделать из этого дома полноценный музей Михаила Михайловича, и тогда он будет открыт для посещений и по выходным дням. А вы любите Пришвина? – Спросила Валерия Дмитриевна, а это была она, вдова великого русского писателя, больше известного, к сожалению, как детского.

– Вы знаете, – честно признался я, – в школе нам так подавали Пришвина и Маяковского, что полюбить их было невозможно. Маяковского я по-настоящему узнал только в армии, где нашёлся человек, влюблённый в его поэзию, и который открыл мне автора коммунистических стихотворных прокламаций с совершенно другой стороны. Оказалось, что Маяковский писал стихи не только о советском паспорте, а в отношениях со своими друзьями был трогательным и легко ранимым человеком. К школьному Пришвину у меня было примерно такое же отношение, как и к школьному Маяковскому… Никакое! Я открыл его для себя гораздо позже, чем следовало, правда, сам, без посторонней помощи. Однажды я услышал, что ему принадлежат следующие слова: «Ты любишь не меня. Ты любишь человека, лучшего, чем я. Но ты люби, и я постараюсь стать им». Я был молод, влюблён, и, конечно, такие слова не могли оставить меня равнодушным. И я стал читать Пришвина. Оказалось, что он не только хорошо знает природу, но и природу человеческих отношений. С той поры Пришвин для меня, кроме того, что писатель, ещё и философ.

– Приведённые вами слова, Михаил Михайлович, написал мне – заметила Валерия Дмитриевна и пригласила меня пройти за калитку.

Валерия Дмитриевна провела меня по всему участку, показывая ту тропу, по которой М. Пришвин любил прохаживаться, обдумывая свои рассказы, пенёк, где он любил сиживать за своими записями, место, где была захоронена его любимая собака. Потом она пригласила меня в дом. Мы сидели на веранде и пили чай. Валерия Дмитриевна подарила мне две книжки М. Пришвина со своими автографами.

Впоследствии каждую осень, когда я бывал в Дунино, мы общались с ней, пили на веранде чай, вели неспешные разговоры. Так было до тех пор, пока однажды привычный ритм моих посещений не был нарушен по какой-то теперь уже неизвестной и малозначительной, как мне сегодня кажется, причине. А когда этот ритм восстановился, Валерии Дмитриевны уже не стало. Ещё какое-то время я продолжал наведываться в Дунино, а однажды даже приехал туда в компании со своими родными из Киева. И хоть Валерии Дмитриевны уже не было, нас всё-таки посадили по старой памяти на веранде и напоили чаем: в доме-музее продолжает ещё работать Л. Рязанова, которая помнила наши посиделки с Валерией Дмитриевной.

Вспоминая Пришвина, я сожалею, что в школе его подают как детского писателя, который писал в основном о природе и ее обитателях, в то время как надо было говорить о его мудрости. Не могу не привести ответ Михаила Пришвина одному рабочему, приславшему однажды писателю письмо с примерно таким содержанием (цитирую по памяти, в вольном изложении): «Ишь, придумал себе работку: бродишь себе по лесу с ружьишком, а потом приходишь домой и пописываешь. А ты вот, как я, постой у станка восемь часов, я посмотрю тогда, что ты напишешь». И Пришвин ему отвечал: «Каждый из нас носит хомут. И у каждого человека бывает в жизни такой момент, когда только от него зависит, какой хомут он на себя надевает. Я выбрал хомут, который мне в пору. Вы выбрали хомут, который вам трёт». Разве не мудро?

Людмила Кирсанова. Раз уж я затронул в своих воспоминаниях Владимира Маяковского, следующим должен стать рассказ о моей встрече с Людмилой Кирсановой. Людмила Кирсанова была последней женой знаменитого поэта Семёна Кирсанова, который вышел из великой плеяды одесских писателей, прибывших в Москву примерно в одно и то же время – 20-ые годы прошлого столетия (Олеша, Ильф, Петров и др.). Людмила, будучи студенткой, познакомилась с ним на филологическом факультете Московского университета, где он читал лекции. Вот рассказ Людмилы о том первом толчке, благодаря которому Семён Кирсанов стал известным поэтом. Сразу хочу отметить, что по Евгению Евтушенко первая встреча Кирсанова с Маяковским состоялась в Одессе, когда будущему знаменитому поэту было 18 лет, что в принципе возможно, если предположить, что Людмила могла запамятовать место встречи. Ведь свидетелем этой истории она не была и узнала о ней лишь со слов самого Семёна Кирсанова. Итак…

Когда Кирсанов приехал в Москву, ему негде было даже ночевать. Однажды, солнечным утром, сидя в лёгкой дрёме на лавочке в Александровском Саду, он увидел, идущего по аллее Владимира Маяковского. В те годы В. Маяковский уже был известнейшим, можно сказать поэтом № 1, в стране. И, конечно, Семён Кирсанов сразу же, ещё издали узнал его. Когда Маяковский приблизился к скамейке, на которой он сидел, Семён вскочил с неё, как это сделал бы первоклашка, когда в класс входит учитель.

– Кто ты? – спросил остановившийся Маяковский, когда увидел перед собой вытянувшегося в струнку Семёна.

– Я? – переспросил Семён и тут же, не без гордости, ответил – Поэт!

– Как же зовут тебя, поэт? – спросил Маяковский.

– Семён. Семён Кирсанов!

– Что-то я не слышал о таком поэте. Что же ты написал, поэт?

– Вот – ответил Кирсанов, доставая из-за пазухи толстую тетрадь в коленкоровом переплёте. Маяковский взял, протянутую ему тетрадь, пролистал её и спросил:

– А где же ты живёшь, поэт?

Кирсанов замялся.

– Так, понятно. – Сказал Маяковский. – Вот тебе три рубля, – продолжил он, засовывая в карман Кирсанова ассигнацию, – пойдёшь по этому адресу (и он назвал известный всем адрес на Лубянке, где сегодня располагается музей его имени), скажешь, что от Маяковского. Через неделю, на этом же месте, я тебе скажу, поэт ты или нет. – И Маяковский зашагал дальше, унося с собой коленкоровую тетрадь.

Через неделю Кирсанов сидел на той же лавочке и дрожал, как осенний лист от волнения и страха: что ему скажет великий поэт. Вскоре Маяковский показался в конце аллеи. Кирсанов снова вскочил, словно впервые увидел его. Маяковский остановился возле скамейки. Достал тетрадь, протянул её Семёну и, сделав в соответствии с драматургией момента, словно актёр на сцене, длинную паузу, наконец, произнёс:

– В общем… поэт!

Я так подробно рассказал о встрече маститого поэта с молодым, только начинающим свою жизнь парнем из Одессы, чтобы продемонстрировать важность первого толчка, который помогает юным дарованиям утвердиться в своём творческом предназначении. Возможно, дифирамбируя прошлое, мне кажется, что сегодня, по крайней мере, в поэзии, трудно рассчитывать на встречу с мэтром, который бы своевременно заметил и оценил твой талант, и дал, таким образом, путёвку в жизнь. Другие времена, другая этика взаимоотношений между творческими людьми! Сейчас, к сожалению, зачастую возвышение поэта и его творчества – это вопрос пиара или счастливых обстоятельств. Такой вывод представляется абсолютно правомерным, когда сравниваешь поэтические публикации с самодеятельным творчеством друзей, знакомых и просто случайных людей. Для оценки конкретного стихотворения очень важно его созвучие с настроением того, кто его читает. Только настоящие профессионалы, которых, по моему мнению, чрезвычайно мало, настолько «в теме» поэтического творчества, что могут оставаться точными в оценке поэтического произведения независимо от своего настроения, имени автора (говорит оно им о чём-то или нет) и навязанных со стороны мнений.

Так вот Маяковский как раз и патронировал Кирсанова в течение длительного времени, таскал его всюду за собой, печатал его стихи в ЛЕФе. Сам Кирсанов, получив такую опеку от великого поэта, не остался в долгу ни перед временем, ни перед молодым поколением. Он любил молодежь и помог многим, в том числе, по признанию того же Евгения Евтушенко, и ему самому.

Семён Кирсанов, действительно, стал прекрасным поэтом. Он настолько был увлечён поэзией, что, сидя за рулём, не раз попадал в ДТП – дорожно-транспортные происшествия: появлялась в голове новая строка, он бросал руль и хватался за блокнот и ручку! Пока Людмила, его супруга, не взяла автомобиль в свои руки.

Благодаря Людмиле я познакомился с настоящим содержанием посмертной записки Маяковского, о которой знал в то время только понаслышке. Содержание её теперь известно каждому, но тогда оно меня поразило тем, как в ней чётко были прописаны многие позиции: от наследования авторских прав до последних трёх рублей в кармане пиджака.

Признание Кирсанова в поэзии нашло отражение в дальнейшем в том, что он стал преподавателем филологического факультета МГУ, а сборники его стихов расходились по стране огромными тиражами.

Юрий Жданов. В 1982 году в Ростове-на-Дону я познакомился с Юрием Андреевичем Ждановым, сыном известного советского государственного деятеля. Юрий Андреевич был руководителем Северо-Кавказского научного центра высшей школы и одновременно ректором местного университета. Нескольких встреч с ним на протяжении ряда лет оставили в моей памяти приятные воспоминания. Он был по-южному гостеприимен и по-человечески чрезвычайно интересен. Недавно, возясь в своих книжных шкафах, я наткнулся на подаренную им книгу «Хрустальный свод». Эта книжка состоит из множества небольших этюдов о природе. В одном из них, «Глухомань», Юрий Андреевич описывает встречу с человеком на лесозащитной станции, где пережидал непогоду. Мне показалось это интересным. И потому осмеливаюсь привести концовку этого этюда:

«… Чай был очень кстати. Продолжавшийся ливень настроил на обстоятельную беседу. Сначала говорили о хозяйстве, которое было на добром счету и успешно продвигало в степные дали стрелы лесных полос. При каком-то повороте беседы хозяин упомянул Томаса Мора, который настаивал на сочетании сельскохозяйственного и промышленного производства в своей «Утопии».

В углу комнаты стоял бюст Лермонтова, как оказалось, любимого поэта хозяина, биографию которого он знал во всех деталях. Пошли стихи: сперва Лермонтова, затем Тютчева, Есенина, потом немудрящие свои.

По стенам висели акварели; как выяснилось, хозяин не был чужд живописи. Он в деталях сравнивал достоинства тициановой «Венеры» с «Обнаженной махой» Гойи, отдавая предпочтение последней. Его знание передвижников и Левитана поражало.

А потом, солдат минувшей войны, он сравнивал оценку Наполеона, данную в трудах Стендаля и Тарле, анализировал действия Куропаткина в Манчжурии и Дмитрия Донского на Куликовом поле. Русских военных теоретиков и полководцев он знал хорошо.

Поздно вечером, настроившись на философский лад, он объяснял, почему этюды Мечникова помогают понять творчество Шопена и за что Толстой любил «Опыты» Монтеня. Напомнив что-то из «Максим» Ларошфуко, хозяин пригласил нас к отдыху.

На всю жизнь запомнилась эта встреча в степной глуши в великий дождь на Донщине».

Вот и мне запомнились встречи, о которых вы только что прочли.

К еврейству без еврейства

Я старый бедный еврей. Но не музыкант и не портной. Для того, чтобы быть ими, надо быть ну полным евреем. А я не такой. С еврейской аурой подкачал мой отец. Он был полным евреем, но не настоящим. Обождите, не торопите меня. Щас все объясню.

Отец шить не умел, хоть и играл на многих инструментах. И родился он, судя по некоторым факторам, не в самой бедной семье. К примеру, его отец, то бишь мой дед, нашёл деньги не только на поездку на пароходе в Нью-Йорк, но и в карман положил сорок семь немецких марок. А для 1910 года сумма вполне пригодная для того, чтобы прожить на американской земле некоторое время. Правда, житель украинского местечка, скорее всего, не знал законов страны в которую прибыл, и эти деньги по прибытии не задекларировал как положено. Это было отмечено таможенным инспектором Morrison и возможно повлияло на то, что дед вынужден был вернуться на родину. Правда, память о посещении Нью-Йорка все же сохранил, сфотографировавшись на South Street в Goldstein Studio.

Теперь, наконец, о настоящем и не настоящем еврействе. Не настоящим евреем он был, конечно, не потому, что не стал музыкантом или портным, а потому, что женился на русской женщине, и вследствие этого поступил учиться в военно-политическое училище.

Отец встретил мою матушку, полюбил ее, и несмотря на то, что у неё уже был семилетний сын от первого брака, женился на ней. Бросил свою учебу в Днепропетровском металлургическом институте и уехал в Москву поступать в военно-политическое училище, которое впоследствии, и не по причине учебы в нем моего отца, стало Военно-гуманитарной академией. Между тем, мама не была уже молодушкой даже по тем временам, она была одного возраста с отцом. Но чем-то моего будущего отца покорила. И я знаю чем: простая русская душа, в меру красивая и ладная. Но мы же не о ней сегодня. Поэтому продолжу о еврействе.

У отца была настоящая еврейская семья с дедушками, бабушками, другими многочисленными родственниками и детьми, некоторые из которых ушли в мир иной в раннем возрасте, что случалось в те годы не редко. В общем, настоящий еврейский кагал! Устои в семье были самые традиционные, а, стало быть, и праздники тоже. Поэтому можно себе представить, какая реакция случилась в доме, когда там узнали, что Годик (так его звали с пелёнок в семье и во дворе) бросает учебу в институте и собрался в столицу к какой-то матери-одиночке.

Впрочем, в еврейских семьях такое иногда случается, хотя, как правило, желают, чтобы их дети строили свою семью со «своими». Обычно инородцы бывают счастливы в еврейских семьях. Евреи в русских, скажем мягко, не всегда.

Счастье молодоженов было недолгим, началась война. Отец, закончил учебу как раз за пару месяцев до ее начала. Он получил назначение под Барановичи в Белоруссии, то есть на передний край. Погиб он или попал в плен, не известно. Для него так лучше гибель, чем плен: офицер, политработник, наконец, еврей.

После войны связи с семьей отца прервались. Причина высокоэтичная! В еврейской семье посчитали, что не стоит мешать жене Годика найти себе и сыну другую опору в жизни.

Поэтому спустя многие годы, когда я стал уже вполне взрослым, и сумел разыскать родных своего отца, их радости не было предела. С первой встречи я сразу же почувствовал, что оказался в своей среде, среди родных и близких мне по крови людей. Весь быт, устои, взаимоотношения в их кругу были мне понятны и не составило труда влиться в эти взаимоотношения и стать своим среди своих.

Кровь даёт себя знать. Еврейская кровь сильная. Я всю жизнь до момента осознания жил в русской атмосфере: школа, окружение, пропаганда. Мама – русская, отчим – русский, пионерство, комсомол. Моя жизнь – это, в числе прочего, и упрёк антисемитам, обзывающих евреев жидами. Все, что меня окружало, было русским в многонациональной нашей стране. Но как-то незаметно, не скажу, что вдруг, во мне стал пробуждаться интерес ко всему еврейскому, и прежде всего к своим корням. Я разыскал своих родственников сначала в Днепропетровске, потом в Киеве… Дальнейшие усилия, правда, ни к чему не привели. Одни однофамильцы. Но те, которых нашёл, встретили меня восторженно. Я сразу принял их среду, как они меня в свою.

И я задаюсь вопросом: откуда это во мне? Как случилось, что все, что таилось и было скрыто внутри, вдруг, проснулось и покатило вал за валом во вне?

Сегодня на странице IsraLove в списке еврейских фамилий я нашел свою: Заманский.

Спасибо отцу, что он встретил мою мать, прижал к себе и оставил во мне осознание своего еврейства!

О мужчинах и женщинах, с юмором и всерьёз

Мужчины и женщины. Тема неисчерпаема, как сама природа, самыми яркими представителями которой они являются. Познать и раскрыть эту тему невозможно. А обсуждать можно бесконечно.

Цель и тех и других – завоевание. Если для мужчин это чисто захватническая деятельность, завоевание пространства, то для женщин важнее экономическая составляющая их притязаний. При этом выбор у мужчин гораздо шире, чем у женщин. И возможности завоевания новых территорий, особенно в последнее время, существенно упростились. Выбор женщин по-прежнему ограничен этическими нормами, хотя эти нормы в настоящее время расширены до неузнаваемости. То, что ещё несколько лет назад подпадало под табу, сегодня как-то незаметно перешагнуло границы недозволенного. И этот процесс продолжает шагать по планете семимильными шагами.

Между мужчиной и женщиной может пробежать любая тема, но через обязательный дефис – любовь.

Если мы говорим о любви мужчины, то следует отметить, что мужчина, как завоеватель, больше любит на старте. Заниматься таким скучным делом, как удержание позиции на завоеванной территории – ему неинтересно. Он должен двигаться дальше. Не важно – куда: если не к новой женщине, то к карьере, если не к карьере, то к финансовому благополучию, если не к финансовому благополучию, то к общественному интересу к своей персоне, к своему делу. В общем, к какому-нибудь публичному признанию, не важно – кого: друзей, знакомых и незнакомых случайных прохожих, кого угодно. Ему некогда и не интересно ждать. Он должен действовать!

Женщине, как собирательнице и охранительнице, коли она завоевала или сдала свои позиции (называйте это, как хотите: поверила, полюбила), соединила свою жизнь с выбранным мужчиной, создала семью, родила детей – эти позиции надо защищать. Она любит то, что создала. Поэтому её любовь или верность тому, что создала, сильнее на финише. Если мы невольно вошли в спортивную терминологию, то я бы сравнил мужчину со спринтером, а женщину – со стайером. Посудите сами. Мужчина хорош для свершения деяний, требующих быстрого решения или физических усилий, как-то: быстро переместиться в пространстве, сколотить табуретку, дать кому-нибудь по физиономии. Женщина наполнена кропотливым, ежедневным трудом: готовка, стирка, глажка, уборка квартиры, напоминание мужу о необходимости что-либо сделать по дому и др. И самое главное: она при этом еще должна следить за собой – выглядеть красивой, привлекательной.

Что касается собственно любви, то мне вообще кажется, что любовь определяется тем, что я называю «парностью». У «парности» нет таких характеристик, как-то: красота, образование, интеллигентность, доброта. Вот есть, мол, он (она) и больше мне никто не нужен. Это – моё! Без всяких объяснений и рассуждений. Хотя при желании эти объяснения можно найти и даже подвести под них базу. Правда, не всегда объективную.

Выйти замуж – идефикс для девушек, их головная боль и, в общем-то, наиважнейшая цель и труднейшая задача! Замужество (впрочем, как и женитьба), это ведь, как качели: туда-сюда, этот – не этот. Вчера было здорово, а сегодня уже что-то не то. Сначала луна, стихи, цветы, потом какие-то разборки. И вдруг сегодня, уже замужество! Проходит некоторое время, и появляются первые обиды и непонимание. Иногда явные, иногда тайные. То лёгкие, то тяжёлые. Хорошо, если пережили этот период и жизнь наладилась. Хуже, когда расстались и заложниками этого стали дети.

Мужчине, конечно, легче. Собрал манатки и ушёл. По началу, не важно, куда и к кому: очередь за дверью внушительная. Даже с возрастом она не исчезает, становится только скуднее и по количеству, и по качеству. Женщине в этом плане, конечно, не позавидуешь. Очереди вообще нет, даже в молодости. Охотников много, а вот нужного нет. А лишь бы выйти замуж, так сказать, попробовать, не хочется. Да и боязно. Хотя встречаются и решительные…

Зато в семейной жизни у женщины преимущество. Мужик ещё витийствует, но женщина мудрее. Молча (или не молча) творит. Считаю, что устойчивость семейных отношений находится в руках женщины. Почти всегда! Гармонию этих отношений выстраивает супруга. Тонкую нить она держит в своих руках, от степени ее натяжения зависит прочность семейных уз.

Мужик, то есть муж, он же утилитарен. По пунктам:

Я же работаю, деньги несу в дом. – Ну и что? И она работает. А если не работает, то ухаживает за ребенком, стирает, готовит и т. д.

Я – мужчина, могут быть у меня свои заботы, дела? – Конечно, могут. Впрочем, как и у неё.

Природой так заведено, что мужчины полигамны, а женщины… – Это кто так сказал? Почитай, дорогой, «Письма с земли» Марка Твена, что он там пишет о свече и подсвечнике.