Полная версия:

Беглец в форме

ИГОРЬ Щербаков

Беглец в форме

ГЛАВА ПЕРВАЯ: ДУХ

Последнее, что видел Гришка Кадышкин из вольной жизни – это пыль. Не алую зарю над родным хутором Александровкой, не слезы матери, не суровое, будто вырубленное топором, лицо отца. Пыль. Она поднялась из-под колёс уезжающего «Урала» и повисла в неподвижном августовском воздухе медным облаком, заслонив и покосившийся дом с синими ставнями, и тощую яблоню, и фигуру отца на пороге, так и не помахав его рукой. Эта пыль въелась ему в глаза, в горло, в саму душу – ощущение смутное, но стойкое, будто его самого перемололи в труху и теперь везут на выброс.

Путь на сборный пункт – это был не путь, а медленное размывание по грязной тряпке реальности. Попутка, вонь солярки, чужие разговоры. Школа в райцентре, спортзал. Здесь пыль сменилась запахом – едким, животным. Запахом пота, дешёвого мыла, махорки и главного – страха. Страх был везде: в глазах городских пацанов, громко ржавших над чем-то, но бегающих взглядом; в молчании таких же, как он, деревенских, установившихся в кафельный пол; в раздражённых окриках усатых людей в камуфляже, для которых они все были уже не людьми, а мясом на конвейере. Здесь Гришка услышал слово, которое станет его именем на ближайшую вечность. Прапорщик, похожий на быка, с перекошенной от брезгливости губой, орал, раздавая какие-то бумажки: «Духи! Не толпиться, духи! Шагом марш!». «Дух». Сказано было с таким же равнодушием, с каким называют породу скотины. Гришка почувствовал, как что-то внутри него сжимается, пытаясь стать меньше, незаметнее.

Но настоящий ад начался в поезде. Не в пассажирском, а в телячьем вагоне, переоборудованном под перевозку этого самого «духа». Теплушка. Двухэтажные нары из голых досок, одна тусклая лампочка под потолком, дыра в полу в углу, от которой тянуло ледяным сквозняком и амбре дезинфекции. И в этом железном гробу, под монотонный стук колёс, начался древний ритуал – затмение рассудка.

Сопровождающий, тот самый прапорщик-бык, которого звали Зайцев, принес ящик водки «Кристалл» и оцинкованное ведро с солеными огурцами. «Ну, орлы! – рявкнул он, и в его голосе не было ни капли одобрения, только циничная привычка. – Чтобы до Урала доехать с миром! За знакомство! За службу! Выпьем?».

Выпили. Все. Потому что боялись не выпить. Гришка, чей алкогольный опыт ограничивался парой глотков браги на свадьбе кузины, хлебнул из горлышка передаваемой по кругу бутылки. Огонь ударил в голову, мир поплыл. Кто-то уже орал похабную песню, кто-то плакал, уткнувшись в колени. Кто-то блевал прямо на пол, и его тут же заставляли вытирать это гимнастеркой. Вонь стала невыносимой: спирт, рвота, пот, табак, ржавчина. Гришка отполз к стене, прижался лбом к холодному металлу, сквозь зарешеченное окошко ловил бегущие назад телеграфные столбы, чахлые перелески, тёмные провалы болот. Он физически чувствовал, как его отрывают от земли, от корней, и везут в чёрную дыру. От тоски, страшнее страха, он сделал ещё глоток. Потом ещё. Всё спуталось: стук колёс стал биением чужого, огромного сердца, рёв соседей – языком, на котором он когда-то понимал слова, а теперь слышал только животный рёв. Он провалился в тяжёлый, пьяный сон, и ему приснился брат Санька – не с фотографии, улыбающийся в пилотке, а какой-то темный, молчаливый, стоящий в конце вагона и смотрящий на него пустыми глазницами.

Екатеринбург встретил их предрассветной стужей, даже не смотря на август. Их выгрузили на запасных путях, в серой мгле, и долго строили, пока прапорщик Зайцев орал и тыкал пальцем в грудь тем, кто шатался. Потом были «коровники» – автобусы с решетками. Дорога сквозь спящий, чужой, огромный город. И наконец – ворота. Высокие, зелёные, с колючкой наверху. КПП. Шлагбаум. Лязг металла, когда он опустился за последним автобусом, отрезал всё. Осталась жизнь. Новая. Армейская.

Часть 74-37. Внутренние войска. Мотострелковый полк. Казарма представляла собой длинный барак с низкими потолками, пахнущий хлоркой, сыростью и старой краской. Их встретили «деды» – не старики, а парни на год старше, но с лицами, из которых уже ушло всё человеческое, осталась только холодная, наглая усталость. «Черпаки», как они сами себя называли.

– Смотри-ка, духи нарисовались! – произнёс один, широкоплечий, со шрамом над бровью. – Воздух здесь портят. Летайте ниже, духи. Ползайте.

Первые дни слились в одно сплошное унижение, перемешанное с усталостью, от которой кости гудят, как провода на морозе. «Дух» – это было состояние. Ты не имел права смотреть в глаза, говорить без разрешения, идти, а не бежать. «Дух» должен был «летать» – то есть передвигаться только бегом, по любому поводу. Стоять по стойке «смирно» в туалете, если заходил «дед». Чистить картошку тонким слоем, чтобы кожура была прозрачной. Драить шваброй уже сияющий от хлорки пол до тех пор, пока «дед» не увидит в нём своё отражение. Гришка молча сносил всё. Он научился отключаться. Его мысли уплывали далеко – на хутор, к тихому шелесту клёна за окном, к запаху свежего сена. Он был как улитка, вжавшись в раковину. Внешне – послушный, исполнительный, тихий «дух». Внутри – пустота и одна мысль: «Отслужу и свалю».

Его заметили. Не «деды», а командиры. За то, что не бузил, не ныл, работал молча и на совесть. Через полгода, когда он уже перестал быть «духом» в чистом виде, но еще не стал «черпаком», его вызвал лейтенант Литовкин – «летёха», как его называли за глаза. Молодой, лет тридцати, с умными, усталыми глазами. Он не орал. Говорил тихо, по-деловому.

– Кадушкин, я смотрю, ты руки из нужного места растишь. Не хулиганишь. Надо помочь. У меня дача под городом, работы – завались. Поедешь, поможешь недельку. Отдохнёшь от части. Как думаешь?

Гришка подумал. Мысль вырваться за эти зелёные ворота, даже не домой, а просто на волю, была такой сладкой, что перехватило горло. Он кивнул.

– Так точно, товарищ лейтенант.

Лейтенант улыбнулся, и в его улыбке было что-то человеческое, почти дружеское.

– Расслабься, Гриш. Не «товарищ лейтенант». На даче я – Санёк. Понял?

Гришка кивнул снова, не веря своей удаче. Он не знал тогда, что это «расслабься» станет для него ловушкой. Что дача станет не промежутком между службами, а пропастью, в которую он провалится с головой. Навсегда изменив и без того кривой путь своей солдатской жизни.

Он ехал на «буханке» рядом с лейтенантом, смотрел в окно на мелькающие дачные посёлки, сосны, и впервые за полгода почувствовал, как внутри что-то оттаивает. Он думал о простых вещах: о том, чтобы вдохнуть воздух, не пахнущий казармой, о том, чтобы просто посидеть в тишине. Он не думал о соседях. И уж точно не думал о той странной, горькой травке, которую сосед по даче, бородатый мужик по имени Сергей, предложит ему через пару дней со словами: «Закури, солдат, это тебе не табак, это – полёт». Он согласится. Потому что «летёха» сказал «расслабься». И он расслабится. Настолько, что его сон на том самом диване на веранде продлится не час, и не ночь, а вечность в двое суток. А проснётся он не на даче, не под пледом, а в холодном поту и диком, зверином ужасе где-то в чистом поле, под мостом, в рваной форме, с пустой, выжженной памятью и одним ясным, четким, как удар ножом, знанием: он – самовольщик. Он – преступник. Дорога назад, в часть, для него закрыта. Осталась только одна – вперёд. В никуда.

Но это будет потом. А пока «буханка» сворачивала с асфальта на грунтовку, ведущую к аккуратному дому с резными наличниками. К своей последней, как ему тогда казалось, передышке перед долгой дорогой домой, которая должна была случиться только через полтора года.

Он ещё не знал, что дорога домой начнется для него через два дня. И будет она не на поезде, а пешком. Вдоль железнодорожных путей. На четыре тысячи километров.

…Казарма представляла собой длинный, низкий барак, пахнущий хлоркой, сыростью и старой краской. Воздух был спертым, будто его уже выдохлись сотни таких же, как он. Но их не встретили офицеры. Их встретили они.

«Черпаки». Не деды в классическом понимании – им был всего лишь год, от силы полтора. Но этот год выжгла из них всё лишнее, оставив только сухую, жёсткую, циничную сердцевину. Они стояли у своих тумбочек, курили, небрежно поглядывая на вывалившуюся толпу «духов». В их взглядах не было ни интереса, ни злобы. Была усталая привычка, как у доярки к новому стаду. И главным среди них был парень по кличке «Даг».

Его настоящее имя, наверное, знали только командиры. Для всех он был «Даг» – с гортанным, хриплым выговором, будто кашлянувшим перед словом. Родом из Махачкалы, коренастый, невысокий, но с такой плотной, собранной силой в плечах и взгляде, что казался монолитом. Его лицо – скуластое, с темными, неподвижными глазами – почти никогда не выражало эмоций. Только иногда в уголках губ появилась тонкая щель, похожая на усмешку, когда он видел особенно робкого «духа». Он не орал. Он говорил тихо, хрипло, и от этой тишины леденело внутри.

– Смотри-ка, воздух нарисовался, – произнёс Даг, медленно выпуская дым. Его голос был похож на скрип ржавой двери. – Много воздуха. Духи. Здесь ваш воздух не нравится. Здесь нужно летать. Быстро летать. Поняли?

«Духи» молчали, потупив взгляды. Гришка смотрел в пол, на блестящие от натирания плитки.

– Я спросил, поняли? – голос Дага не повысился, но в нём что-то дрогнуло, как струна.

– Так точно! – выдохнули несколько голосов.

– «Так точно» – это для офицеров, – мягко сказал Даг. – Для меня – «есть». Повторить.

– Есть! – хор уже был громче.

– Слабо. Вам слабо. Вы всё делаете слабо. Сейчас научим.

И началось. «Летать» – означало не просто ходить. Это означало перемещаться по казарме только бегом, вприпрыжку, мелкой, семенящей «духовской» рысью. Неважно, за зубной щёткой или в туалет. Остановился – получил подзатыльник, несильный, но унизительный, как щелчок по носу щенку.

«Полы играют» – это был священный ритуал. После вечерней поверки, когда офицер уходил, Даг садился на свою койку, закидывал ногу на ногу и произносил: «Полы пыльные. Музыка играет». Кто-то из «черпаков» включал убитый колонкой шансон, и «духи» бежали за швабрами и тряпками. Пол драили не просто до чистоты. Его драили до зеркального блеска, пока Даг, не глядя под ноги, не бросал окурок. Если окурок отскакивал, а не прилипал – работа была плохой. Значит, «пол играл» дальше, а «духи» летали быстрее, смочив тряпки снова и снова.

«Пороки» – это была система наказаний за малейшую провинность. Не так сложил одежду в тумбочке – «порок». Улыбнулся, когда не надо – «порок». Взгляд, брошенный «не по чину». За каждый «порок» – «отжимание воздуха». Не просто отжимания. Нужно было отжиматься, положив голову в тазик с ледяной водой, и громко, на каждом движении, кричать: «Я – дух! Я летаю! Я больше не буду!». Гришка, от природы крепкий и выносливый, быстро понял логику: чем громче и покорнее ты кричишь, чем чётче делаешь, тем быстрее это заканчивается. Он не сопротивлялся. Он ввязался в эту систему, как болт в нарезку. Старался быть невидимкой.

Но быть невидимкой не получалось. Особенно наряды вне очереди. «Дежурство по порокам». Это когда «дух» должен был всю ночь стоять в туалете, в позе «смирно», и если кто-то из «черпаков» заходил по нужде, нужно было громко докладывать: «Товарищ черпак, дух такой-то несёт службу по порокам!». А после этого – поднести мыло, подать полотенце, спустить воду. Гришка отстоял так несколько ночей. Он видел, как другие «духи» ломались – начинали плакать, грубить, за что получали в разы больше. Он же просто отключался. Смотрел в одну точку на кафельной стене, думал о доме, о том, как мать достает из печи чугунок с пареными овощами. Он стал машиной. Исполнительной, безотказной, пустой внутри.

Именно за это его и выделили «черпаки». Не для дружбы, нет. Для использования. Он был «рабочей лошадкой». Ему доверяли чистить картошку тонким слоем, потому что он делал это идеально. Ему поручали драить раковину до состояния «можно бриться», и он драил. Он не лебезил, не подлизывался – он просто качественно делал то, что от него требовали. И это было лучшей стратегией выживания. Даг как-то раз, проходя мимо, бросил ему, не глядя: «Кадышкин. Ты – норм дух. Молчун». Это была высшая похвала. Значит, выживешь.

Эту же покорность и трудолюбие заметил и лейтенант Литовкин. Через полгода, когда Гришка уже перестал быть «свежим духом», но еще не стал «черпаком» (это звание нужно было заслужить после года службы, пройдя через «слона»), его вызвали.

– Кадышкин, – сказал лейтенант, «летёха», глядя на него усталыми, умными глазами, – я смотрю, ты не скулишь, работать умеешь. Руки из нужного места. Надо помочь. У меня дача под городом, крышу перекрыть, дрова поколоть. Поедешь, поможешь недельку. Отдохнёшь от части.

Гришка смотрел на него, не веря. Бежать из этой казармы, от этого запаха страха и пота, от взгляда Дага, даже на неделю… Он кивнул, пересохшими губами выдавив:

–Так точно, товарищ лейтенант.

Лейтенант улыбнулся, и в этой улыбке было что-то человеческое, не казарменное.

–Расслабься, Гриш. На даче я – Санёк. Понял?

Расслабься. Это слово отозвалось в Гришке сладкой и опасной дрожью. Он так давно не расслаблялся. Он забыл, как это. Он ехал на «буханке» рядом с лейтенантом, смотрел в окно на мелькающие сосны и дачные домики, и чувствовал, как внутри что-то непоправимо тает и размягчается. Он был как пружина, которую полгода сжимали, и вот её внезапно отпустили. Он не знал, что расслабленная пружина – уже не пружина. И что это «расслабься» станет для него не спасением, а началом самого долгого и страшного пути в его жизни.

Но пока он ехал, думая лишь о тишине и свежем воздухе. Не думая о бородатом соседе Сергее, о его странной, пахнущей сеном и химией самокрутке, и о том, что через два дня он проснётся не на даче, а в другом измерении – в мире, где он не солдат, не дух, а беглец. Самовольщик. Цель. И дорога домой, в четыре тысячи километров, уже будет стелиться перед ним, как бесконечная, холодная рельса.

ГЛАВА ВТОРАЯ: ДАЧА

Дача лейтенанта Литовкина оказалась не роскошной, а простой, даже аскетичной – бревенчатый дом-сруб с резными наличниками, банька с покосившейся трубой и гектар леса, упирающегося в каменистый берег небольшой, темной речки. Для Гришки это был дворец.

Первый день прошёл в молчаливой работе. Литовкин, действительно, был здесь Саньком – в старых трениках и растянутой футболке. Он показал, что нужно делать: снять старый, прогнивший шифер с сарая, наколоть гору дров, покрасить оконные рамы. Работа была тяжёлой, физической, но это был другой труд. Не из-под палки, не под присмотром холодных глаз Дага. Здесь можно было вдохнуть полной грудью, остановиться, вытереть пот со лба и посмотреть на сосны, упирающиеся макушками в низкое уральское небо. Здесь пахло хвоей, мокрым мхом и дымком из бани. Гришка работал, и каждая мышца, привыкшая к казарменному зажиму, понемногу распрямилась.

Вечером они сидели на крыльце. Санёк-лейтенант разогнал на сковороде тушенку с луком, нарезал чёрного хлеба, поставил между ними бутылку пива. Не как начальник с подчиненным, а как два мужика после работы.

– Как, Гриш, годков-то? – спросил Санёк, отпивая из банки.

–Девятнадцать.

–Молодой ещё. Я в девятнадцать тоже думал, что жизнь – штука простая. Отслужил, женился, пошел работать… – он замолчал, глядя в темнеющий лес. – А она, жизнь, как болото. Засасывает. Вот и служу. Работа. Денег платят.

Гришка молчал. Он не привык, чтобы с ним говорили, как с человеком. Он кивал, жевал тушёнку, и благодарность к этому человеку росла внутри него, как тёплый, незнакомый ком.

– Расслабься тут, – повторил Санёк, словно угадывая его мысли. – Не думай о части. На неделю она тебя забыла. Я забыл.

На второй день появился сосед. Сергей. Его дача была через участок, такой же скромный сруб. Мужик лет пятидесяти, бородатый, в очках с толстыми линзами, похожий на какого-то учёного-отшельника. Он пришёл с гвоздями, сказал, что видел, как они крышу перекрывают, и предложил помочь. Литовкин кивнул: «Давай, Серег, поможешь – вечером пивка поставим».

Работали втроём. Сергей оказался мастером на все руки, рассказывал байки, смешил. Вечером пиво плавно перетекло в самогон, который Сергей принёс в пластиковой бутылке из-под воды – чистый, пахнущий зерном и чем-то ещё, травянистым. Литовкин, уже изрядно навеселе, хлопнул Гришку по плечу: «Ты у меня молодец, солдат. Я вижу, человек. Не чмо, как некоторые». И ушёл в дом, сказав, что утром уезжает в город по делам, вернется только к вечеру. «Вы тут без меня не скучайте».

И они остались вдвоём с Сергеем на крыльце, в тишине, нарушаемой только стрекотом цикад. Сергей достал кисет и тонкие бумажки.

– Куришь? – спросил он.

–Иногда, – соврал Гришка. В части курили все, кто мог раздобыть сигареты.

–Это не сигареты, – таинственно сказал Сергей, ловко скручивая толстую, аккуратную цигарку. – Это для души. Для полёта. Видишь, звёзды? – он ткнул пальцем в небо. – На этом они становятся ближе.

Он протянул Гришке самокрутку. Тот взял. Закурить после самогона, после дня тяжелой работы, в этой невероятной, головокружительной свободе – казалось естественным. Он затянулся. Дым был густым, сладковато-горьким, обволакивающим. Он не кашлянул. Он затянулся снова.

– Да ты бывалый, – усмехнулся Сергей. – Вижу. Многим с первого раза не по нутру.

Гришка не ответил. Он смотрел на звёзды, и они действительно начали плыть, расплываться, превращаясь в золотые разводы. Лес зашелестел тихой, понятной речью. Внутри разлилась волна абсолютного, вселенского покоя. Весь страх, вся казарменная грязь, Даг, пороки, полы – всё это оказалось где-то там, далеко, за миллион световых лет. Он был свободен. По-настоящему. Он засмеялся тихо, самому себе.

– Вот видишь, – голос Сергея прозвучал, как из-под воды. – Всё просто. Мир – он хороший. Просто люди его портят.

Гришка кивнул. Он чувствовал, как его мысли становятся лёгкими, пушистыми, как одуванчики, и улетают. Он не помнил, сколько ещё курил. Не помнил, как они разошлись. Он помнил только, как завалился на диван на веранде, на который ему постелил Санёк, и накрылся пледом. Мягкость, тепло, звезды в окне, которые теперь были его друзьями. Он закрыл глаза с чувством, которого не испытывал, наверное, с самого детства – с чувством полного, абсолютного счастья.

Сон, в который он провалился, не был похож на обычный. Это было путешествие. Он летел над рельсами, которые уходили в бесконечность. Он видел снизу хутор Александровку, но какой-то маленький, как игрушечный. Видел лицо матери, но оно было огромным, как луна. Слышал стук колёс, но это был не стук, а ритм, биение вселенной. И где-то на краю этого сна стоял его брат Санька и махал ему рукой, но не с фотографии, а живой, и лицо у него было печальным.

Потом сон стал тяжелым, липким. Звёзды погасли. Его начало тошнить. Во рту встала медная горечь. Он хотел проснуться, но не мог. Будто тонны песка лежали на веках. Он боролся, пытался крикнуть, но звук не выходил. Он тонул в этой липкой, темной массе…

А потом – резкий, режущий холод. И тишина. Не тишина сна, а настоящая, оглушающая, звонкая тишина пустоты.

Он открыл глаза.

Над ним был не потолок веранды, а рваное, серое небо, прошитое стальными балками. Он лежал не на диване, а на мокрых, вонючих щепках и битом кирпиче. Он с трудом поднял голову. Он был под мостом. Железнодорожным мостом. Ветер гудел в фермах, срываясь в ледяной свист. Тело ломило, как после сильнейшей простуды. Во рту – тот самый привкус меди и гари. На нём была его форма, но грязная, порванная на локте, будто он продирался сквозь кусты. И самое страшное – в голове была пустота. Белая, чистая, как вымороженное поле. Последнее, что он помнил – звёзды, самокрутку Сергея и мягкость дивана.

Паника пришла не сразу. Сначала пришло холодное, методичное осознание фактов. Он не на даче. Он один. Он в форме. Он не знает, где он. Он не знает, сколько времени прошло.

Он пошатываясь встал, оперся о холодный бетон устоя. В кармане гимнастерки нащупал смятую пачку сигарет «Примы» и три мятных рубля. Часов не было. Стелс-мобиля, который Санёк обещал подарить после службы, конечно, тоже не было. Была только дикая, нарастающая волна ужаса.

Самоволка.

Слово ударило в висок, как молоток. Самовольное оставление части. Статья. Трибунал. Гауптвахта. Потом – снова часть, но уже на положении изгоя, от которого все будут шарахаться. И самое главное – позор. Позор на всю оставшуюся жизнь, который ляжет и на родителей в Александровке.

Мысли закрутились вихрем. Вернуться. Надо вернуться. Сказать, что заблудился. Что упал, ударился головой. Что…

Но инстинкт, тот самый, звериный, что просыпается у загнанного в угол животного, зарычал глуше и сильнее логики. Не поверят. Никто не поверит. Ты уехал с лейтенантом. Ты сбежал с его дачи. Это двойной позор – и для тебя, и для него. Тебя сгноят.

Он выглянул из-под моста. Вдалеке, за полем, виднелись огни какого-то посёлка. Там наверняка есть милиция. Или просто люди, которые, увидев оборванного солдата, вызовут командиров.

Другой путь – вверх, на насыпь. Железнодорожные пути, уходящие в темноту в обе стороны. Они блестели под редким, пробивающимся сквозь тучи лунным светом, как два холодных, стальных лезвия.

Логика отключилась окончательно. Включилось что-то древнее, первобытное. Бежать. Не к людям. Не к закону. От закона. Домой. Туда, где его не найдут. Где можно зарыться, как крот, и исчезнуть.

Он выбрался на насыпь. Встал между рельсов. Посмотрел на запад. Туда, где, как он смутно помнил из школьной географии, должен быть Урала за ним – его Воронежская область. Четыре тысячи километров. Цифра была настолько чудовищной, что мозг отказался её воспринимать. Он воспринял только направление.

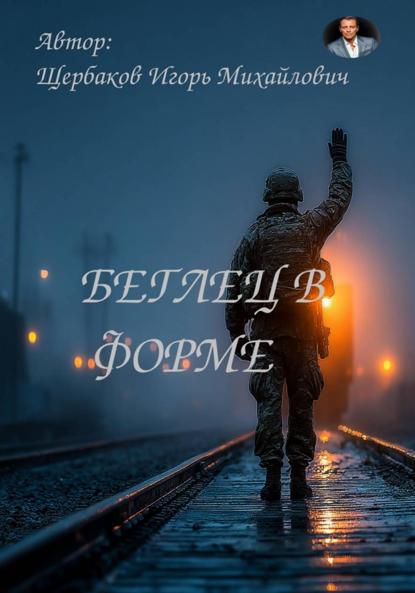

Он сделал первый шаг. Потом второй. Рваная подошва армейского берца шлёпнула по щебню. Он пошёл. Сначала медленно, потом быстрее, почти побежал, подгоняемый ледяным ветром и нарастающим за спиной призраком погони, которой еще не было, но которая уже чудилась ему в каждом шорохе, в каждом скрипе ферм моста.

Он не знал, что в этот момент он переходит не просто географическую черту. Он переходит в другой мир. Мир, который живёт по своим, древним, бродяжьим законам. Мир путей, теплушек, костров в канавах и таких же, как он, беглецов от жизни, государства или самих себя. Его армейская форма, ещё вчера бывшая символом несвободы, теперь становилась самым опасным его признаком. Но снять её он пока боялся. Она была последней нитью, связывающей его с чем-то понятным, хоть и ужасным.

Гришка Кадышкин, вчерашний «дух», солдат, угоревший от дачной травы, сделал выбор. Он выбрал путь длиною в четверть России. Он ещё не был бродягой. Он был – беглецом. И его дорога только начиналась

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ПЕРВЫЕ ВЕРСТЫ

Первые километры были просто бегством. Адреналин, холодный и солёный, выжигал из горла последние остатки того дурманного угара. Гришка шел по шпалам, спотыкаясь о пропитанные креозотом брусья, и его ноги, привыкшие к плацу и казарменному полу, не знали этой походки. Берцы, не рассчитанные на долгий пеший путь, уже натирали пятки. Каждый неверный шаг, когда нога проваливалась между шпал в колотый щебень, отдавалось болью в позвоночнике. Но он не останавливался. Остановиться – значит подумать. А думать было нельзя. Мысли были как разбитое стекло – острые, беспорядочные, больно ранящие изнутри.

Он шёл, вжав голову в плечи, будто от дождя, но дождя не было. Была мгла. Предрассветная, густая, пропитанная запахом масла, металла и далёкого дыма. По сторонам от насыпи уходили во тьму бескрайние поля, чернее неба. Где-то далеко мигнул одинокий огонёк – хутор или будка обходчика. Этот огонёк вызывал не тоску по теплу и людям, а животный страх. Люди теперь значили опасность. Донос. Погоня.

Через час, а может, два – время потеряло связность – его догнал поезд. Сначала это был далёкий гул, потом нарастающая вибрация в рельсах, передающаяся через подошвы в самое нутро. Он инстинктивно спрыгнул с насыпи, скатился по гравийному откосу в мокрую от росы канаву и прижался к земле, закрыв лицо руками. Свист, лязг, рёв. Мимо, в двадцати метрах, пронеслась стена из света, тепла и грохота. Пассажирский. Он мельком увидел освещённые окна, силуэты людей на верхних полках, столик с чашкой. Мир, который мчался мимо. Уютный, законный, недосягаемый. У него сжалось горло. Он лежал в канаве, впитывая холодную сырость в свою гимнастерку, и ждал, пока красный огонёк хвостового вагона не растаял в темноте, как последняя надежда.