Полная версия:

Великие сожженные. Средневековое правосудие, святая инквизиция и публичные казни

Рыцарь. На переднем плане пейзажа два рыцаря на лошадях сражаются поднятыми мечами. На заднем плане – сцена охоты с двумя женщинами на лошадях

Ок. 1450–1474. Rijksmuseum

При этом полнота воинской патетики была направлена именно на клириков, так как они вели войну не на жизнь, а на смерть с врагом рода человеческого. А воины светские, то есть обычные, по мнению первого сословия, должны стараться устроить мир. То есть принудить к миру непокорных и своим вооруженным присутствием усмирять буйных. Иначе говоря, война пусть будет, пока она необходима, но давайте без этого упоения боем, восхваления воинских добродетелей, песен о безумстве храбрых и прочего. Оставьте подобное варварам, а у нас есть войны и поважнее.

Людовик IX во главе крестоносцев

XIV век. Wikimedia Commons

Кстати, о варварах. Уже святой Григорий Великий Двоеслов, Папа Римский, высказал мысль о том, что война с варварами нужна. Но если она является поводом для миссии. То есть расклад такой: светские воины побеждают варваров, не устраивая на их землях никакого особого тиранства и насилия, и готовят место для монахов, чтобы тех не поубивали сразу. Двойная выгода: с одной стороны, на земли христиан не будет варварских набегов, а с другой, сам Pax Christiana – христианский мир – увеличится.

По сути, святой Григорий Великий Двоеслов развивает мысль Августина о том, что война нужна только для того, чтобы был мир, под благословенной сенью которого обычные люди установят замечательные законы и порядки: церквей понастроят, новь распашут, много полезного изобретут. Но пока есть варвары, с ними нужно что-то делать: цивилизовать и христианизировать. Иначе говоря, это продолжение развития не только августиновской, но и частично римской модели, в которой армия нужна на границах для борьбы с варварами.

Кроме того (и опять по словам Августина), война нужна для обороны: чтобы вернуть свое. И здесь уже интересно. Свое – это где святыни, где пролилась кровь христианских мучеников и страдали апостолы, где был распят и воскрес Спаситель. И такое понимание «своего» рождает идею крестового похода. Ее, вообще-то, рождает не только это – там сошлось много чего. Но об этом я сейчас писать не буду, адресуя читателя к фундаментальному труду Карла Эрдмана «Происхождение идеи крестового похода».

Рождение ордена

И на волне крестовых походов просто не могли не появиться они – рыцари духовно-рыцарских орденов, которые еще называют военно-монашескими, что сути не меняет. Это были воины, принесшие очень специфичные обеты.

Как вообще вооруженное паломничество обернулось созданием орденов? Тут воедино сплелось много интересных и важных факторов. Далеко не все из тех, кто принял крест и откликнулся в 1096 году на призыв папы Урбана, были жадными расхитителями и отправились на Восток лишь за тем, чтобы под прикрытием благой цели присвоить себе как можно больше земель. Ведь именно так нам рисовала крестоносцев советская система образования.

Нет, безусловно, там были и те, кто пошел на святое дело не ради дела, а ради грабежа и земель, – это невозможно отрицать. Один Боэмунд Тарентский чего стоил, тот самый, который умудрился ради своего личного интереса поссорить императора Византии Алексея Комнина с предводителями крестоносного воинства. И он провернул это чуть ли не в середине похода, из-за чего его результат буквально повис на волоске.

Но стоит иметь в виду, что общество высокого Средневековья было глубоко религиозным. Очень серьезно и глубоко религиозным. И чисто религиозные мотивации для этих людей были просты, близки и понятны. И война за святое дело – уже достаточное для них побуждение к действию.

А религиозная мотивация может иметь разную силу. Кто-то пожертвует на поход деньги, но не пойдет сам, кто-то сходит и вернется, кто-то сходит, вернется, расскажет всем и сходит еще раз, но уже с друзьями, а кому-то и этого покажется мало, и он попросит добавки.

Именно эти рыцари и создадут ордены, отозвавшись на слова Христа о том, что, положив руку на плуг, не смотрят назад.

Сначала, еще до первого похода, возникнет Госпиталь. Но давайте по порядку.

В 600 году понтифик повелевает создать в Иерусалиме госпиталь для паломников. Это было нечто среднее между гостиницей и больницей. Там паломник мог остановиться, передохнуть после долгого пути, подлечиться от заразы, которую он мог в том пути подхватить. Там же были и специальные служители, которые заботились о постояльце. А помимо этого, еще и сопровождали его к тем святым местам, которые находились не в Иерусалиме: к Вифлеему, Генисарету, Капернауму. Госпиталь разрастался, и через два века, стараниями Карла Великого, там даже появится библиотека – необходимое дело для медицины той эпохи.

В 1005 году этот госпиталь был уничтожен халифом Аль-Хакимом, но менее чем через двадцать лет его позволил восстановить уже другой халиф. И там снова появились лекари, странноприимцы и проводники.

Что интересно, статус этих людей был не очень ясен. Они вроде не клирики, не священники и не монахи. Не городская организация, не воины. Кто они? Исключение из правил. Но пока их было мало, на это исключение можно было закрывать глаза и никак особо не регламентировать их статус.

Ситуация в корне изменится после Первого крестового похода, когда стараниями Жерара Благословенного их станет больше, намного больше. Появится необходимость разделить братьев на лекарей и рыцарей, которые с оружием в руках сопровождали паломников к святыням и обеспечивали их безопасность.

А параллельно с этим возникает еще один орден, тот, который нам и интересен, – орден бедных рыцарей Христа. Или орден бедных рыцарей Христа и Храма Соломона. Его собрал французский дворянин Гуго де Пейн как раз после Первого крестового похода.

Изначально их задачей тоже была охрана паломников. Но если вас всего восемь (а сперва их и было восемь, не считая самого шевалье де Пейна), то охранять паломников весьма затруднительно.

Кроме того, так и оставался открытым вопрос, кто вы, в конце концов, такие и как вас звать-величать в нашем глубоко стратифицированном средневековом обществе. А этот вопрос в ту эпоху решался только одним способом: требовалось отправиться в Рим, к папе, предложить ему проект устава новой организации и смиренно просить о его утверждении.

Но самостоятельно такие дела не делались. Требовалась поддержка сильных мира сего, а сир де Пейн к таковым пока никак не относился. Нет, он, конечно же, рыцарь, но чтобы к самому папе идти и бумаги какие-то подписать просить – тут уж увольте.

И на помощь нашему герою пришел король Иерусалима Балдуин II. Сам он в Рим не поехал. Он (в 1126 году) написал письмо о том, что Господь побудил неких рыцарей, абсолютно безвозмездно и не жалея себя, встать на защиту веры, Гроба Господня и королевства крестоносцев. И эти рыцари, как новое христианское братство, нуждаются в признании и уставе. Адресатом письма был Бернард, аббат Клерово.

Видение святого Бернара Клервоского

Ок. 1440–1460. Albertina, Wien

О, что это был за человек! Он происходил из рыцарского сословия и учился владеть мечом, чтобы повергать врагов земных, но в двадцать с небольшим лет понял, что главная война – война против лукавого. Убедил дядю, двоюродных братьев и прочих родственников в том, что именно против Сатаны рыцарю и следует ополчиться, и пришел с ними в Сито – недавно созданный монастырь нового ордена, славившегося строгим уставом, который будет назван цистерцианским именно в честь этого монастыря (французское слово Cîteaux в устах говоривших и думавших по-латыни монахов стало Cistercium).

Представляю лица брата привратника и отца настоятеля Сито, когда более двух десятков рыцарей оказались у ворот монастыря, вошли в монастырский двор и, пав на колени, начали молить о белом монашеском облачении.

А через три года Бернард уже стал настоятелем в новой обители, которую назвал Клерво – Долиной Света (по-французски Clairvaux). Небывало быстрый рост для монаха: всего три года от нового послушника до настоятеля нового монастыря.

Но этим он не перестает удивлять мир, а только собирается. Святой Бернард очень быстро прославился как прекрасный проповедник и писатель, а его тексты, посвященные молитве, аскетике и христианской жизни как таковой, в католическом мире читают до сих пор. И к его слову уже тогда прислушивались и прелаты, и государи. Его смело можно назвать голосом эпохи. Голосом XIII века станут святые Франциск, Антоний, Доминик, Фома и Бонавентура, а церковным голосом века XII, века крестовых походов, мир признает святого Бернарда.

И вот в келью именно этого подвижника попало письмо короля Балдуина. И примерно через год во Францию прибыли посланники сего монарха. Главой посольства был Гуго де Пейн.

К тому моменту в ордене состояло уже сильно больше девяти людей, он уже зарекомендовал себя в войне с противниками Креста, но устава так и не имел. Как не имел и постоянного финансирования. И, что немаловажно, отчаянно нуждался в новых воинах. Все это первый магистр тамплиеров и должен был привезти на Святую землю.

В 1127–1128 годах Гуго де Пейн с триумфом проехал по Франции, с неменьшим успехом посетил Англию, ему жертвовали золото, серебро, земли. Многие рыцари принимали крест и отправлялись на Святую землю, многие принимали и облачение тамплиеров и тоже следовали на Восток.

Но лишь в 1129 году, на соборе в Труа, произошло главное: орден получил признание своего устава и право для рыцарей быть теми, кто они есть. И, что важно, папа подчинил их напрямую себе.

Все это происходило не само по себе, а при активнейшей помощи святого Бернарда, который много и красноречиво писал. Писал государям, графам, герцогам, архиепископам и даже папе о необходимости поддержать новое братство христианских воинов. Писал он и самому сиру Гуго. И эти письма полны поддержки и искреннего, почти дружеского расположения, а далеко не все адресаты святого Бернарда, даже понтифики, могли похвастаться таким отношением сурового святого.

К примеру, его труд «О размышлении», полный мудрыми высказываниями и высоким стилем, адресован не нашкодившему студенту, как кажется при первом прочтении, а папе Евгению III, который до избрания тоже носил цистерцианскую рясу.

А вот что он писал Гуго де Пейну в письме (которое, вероятно, было открытым) «Похвала новому рыцарству»:

«…Мне представляется, что новое рыцарство возникло недавно на земле, и именно в той ее части, которую посетил во плоти Свет с Востока. Как тогда Он тревожил князей тьмы силою Своей могучей десницы, так и ныне истребляет их последователей, чад неверия, рассеивая их руками могучих Своих. И ныне свершает он спасение народа Своего, вновь воздвигая рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего.

Сие, говорю я, новый род рыцарства, неведомый прошедшим векам. Неустанно ведет оно двоякую войну: против плоти и крови и против духовного воинства зла на небесах. Если некто противостоит врагу во плоти, полагаясь исключительно на силу плоти, я едва ли стал бы об этом говорить, ибо сие распространено достаточно широко. И когда война ведется силою духовною против пороков или демонов, это тоже не представляет собой ничего примечательного – хотя и само по себе достославно, – ибо мир полон монахов. Но когда кто видел мужа, могуче препоясывающегося обоими мечами и благородством метившего пояс свой, и не счел бы сие явление достойным удивления, тем более что до сей поры такое было неизвестно? Воистину, бесстрашен тот рыцарь и защищен со всех сторон, ибо душа его укрыта доспехами веры так же, как тело – доспехами стальными. То есть он вооружен вдвойне и не должен бояться ни беса, ни человека. Не боится он и гибели – нет, он жаждет ее. Отчего бояться ему жить или умереть, если для него жизнь – Христос, и смерть – приобретение? Радостно и верно стоит он за Христа, но предпочел бы уничтожиться и быть со Христом, ибо сие – намного лучше.

Выступайте же уверенно, о рыцари, и с сердцем решительным гоните врагов креста Христова. Знайте, что ни смерть, ни жизнь не может отделить вас от любви Бога, пребывающей во Иисусе Христе, и в каждой опасности повторяйте: “Живем мы или умираем, мы – Господни”. Что за слава – возвращаться с победою из подобной битвы! Сколь блаженно погибнуть в ней, ставши мучеником! Радуйся, отважный воитель, если ты живешь и побеждаешь во Господе, но паче того гордись и ликуй, если умираешь и ко Господу идешь. Воистину, жизнь плодотворна и победа славна, но святая смерть важнее их обеих. Если благословенны те, кто умирает во Господе, то сколь больше – те, кто умирает за Господа!

Воистину, дорога в очах Господних смерть святых Его, умирают ли они в бою или на постели, но смерть в бою дороже, ибо она – самая славная. Сколь спокойна жизнь, когда незапятнанна совесть! Сколь спокойна жизнь, говорю я, когда смерти ожидаешь без страха или когда желаешь ее с чувством и приемлешь с почтением! Сколь свято и спокойно рыцарство это, и сколь всецело свободно оно от двойной опасности, которой рискуют те, кто сражается не за Христа! Когда выступаешь ты, о мирской воитель, то должен бояться, как бы телесная смерть твоего неприятеля не означала духовную гибель для тебя самого или, быть может, как бы он тело твое и душу с ним вместе не погубил…»

И в этом же письме он со страстью говорит тем, кто отказывается принять Крест:

«…Каков же конец или плод сего мирского рыцарства или, скорее, мошенничества, как я должен его поименовать? Что, как не смертный грех для победителя и вечная смерть для побежденного? Позвольте же мне позаимствовать слово у апостола и призвать того, кто пашет, пахать с надеждою, а того, кто молотит, молотить с надеждою получить ожидаемое.

Какова же, о рыцари, та чудовищная ошибка и что за невыносимое побуждение толкает вас в битву с такой суетой и тягостью, целью которых есть ничто, как смерть и грех? Вы покрываете коней своих шелками и украшаете доспехи свои, не знаю уж, каким тряпьем; вы разукрашиваете щиты свои и седла; вы оправляете упряжь и шпоры золотом, серебром и дорогими каменьями, а после во всем этом блеске мчитесь навстречу своей погибели со страшным гневом и бесстрашной глупостью. Что это – убранство воина или же, скорее, женские побрякушки? Неужто вы думаете, что мечи врагов ваших отвратятся вашим золотом, пощадят каменья ваши или не смогут пронзить шелка?..»

И святой Бернард в своем благоволении тамплиерам не шел, как бы мы сейчас сказали, против тренда. О нет, он его возглавил. В дальнейшем он призовет государей Европы ко Второму крестовому походу, а за ним воспоследует и Третий. И тамплиеры сыграют там свою роль, вписав в историю много славных и кровавых страниц. И при всем этом они будут продолжать богатеть, даже когда дела на Востоке пойдут для крестоносцев совсем уж неважно. А когда королевство крестоносцев падет и тамплиеры уйдут со Святой земли, дело для них обернется плачевно. Но об этом ниже.

Начало конца

Все, как обычно, началось задолго до того момента, когда все так кроваво и страшно закончилось, – в 1291 году, когда пала Акра, последний оплот европейцев в Палестине, и Тампль с Госпиталем удалились (само собой, не без усилий) на острова в Средиземном море.

Храмовники нашли прибежище в Европе, а ближайший к Святой земле форпост организовали под покровительством короля Кипра. Госпиталь же захватил в 1306 году Родос.

Но это на Востоке, а на Западе примерно в это время происходили события не менее интересные и, безусловно, имеющие отношение к нашему повествованию. В 1294 году на престол святого Петра был избран Бенедетто Каэтани родом из древней аристократической семьи. Он наследовал Целестину V, отшельнику, монаху и молитвеннику, который был вынужден отречься от престола из-за полной несовместимости своего характера с тем служением, которое предполагает тиара.

А вот Бенедетто, известный под тронным именем Бонифаций VIII, был, напротив, человеком властным, целеустремленным и достаточно резким. Прекрасно образованным, но не слишком дальновидным и ни разу не гибким. Ему бы наследовать Иннокентию III и управлять Церковью во время максимального расцвета папской власти. Но он наследовал тому, кому наследовал.

И дело даже не в том, что занимать престол после Целестина было как-то неправильно. Дело еще и в том, что королем Франции в то самое время уже девять лет как был Филипп IV, прозванный Красивым. А еще – Железным, а еще – Фальшивомонетчиком. В общем, человек-праздник.

И тут, как несложно догадаться, эти два одиночества встретились. Они не могли не встретиться. Коса нашла на косу. Один хотел абсолютного послушания себе любимому, но и второй тоже жаждал власти.

И им обоим всегда нужны были деньги. Много денег. На этой почве они и поссорились. Филиппу, королю французскому, требовались средства для противоборства со своим заморским коллегой – королем Англии Эдуардом I, который, как и Филипп, отличался поистине голубиной кротостью и был склонен к компромиссам и всепрощению. Иначе говоря, король французский столкнулся с очень умным и решительным противником. А еще Фландрия, а еще само французское королевство, которое требовало твердой руки.

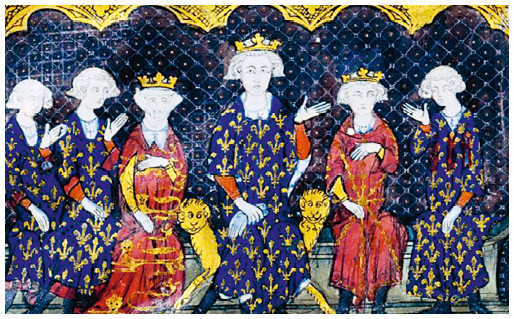

Филипп IV с семьей. Слева направо: сыновья короля Карл Красивый и Филипп Высокий, дочь короля Изабелла Французская, сам король, его сын Людовик Сварливый и брат короля Карл де Валуа

Ок. 1313. Wikimedia Commons

И он в поисках дополнительных средств обложил налогом французское духовенство. И это, с точки зрения папы, было серьезной ошибкой. Духовенство любой страны подчинялось только папам, ими было судимо и им одним платило. По сути, король прямо претендовал на права Святого престола.

В 1296 году папа выпустил буллу Clericis laicos против таких несообразных королевских инициатив, а король запретил вывоз из страны золота, серебра и других ценностей. И пока папа кусал локти, король обирал французское духовенство. Но стоит сказать, что не только его. Он и итальянских купцов обобрать успел, и испортить монету. Ему очень нужны были деньги, и очень мешал папа, который вздумал лезть в дела его королевства.

Папе, в знак примирения, пришлось канонизировать деда короля, Людовика IX, великого крестоносца и достаточно добродетельного правителя. И на время они-таки помирились. Но лишь на время. Оба готовились к продолжению борьбы.

У папы были влиятельные богословы: святой Бонавентура, генерал ордена францисканцев и один из ведущих умов эпохи, а также его друг и коллега по университету в Париже – святой Фома Аквинский. Оба в особых представлениях не нуждаются. У короля были выдающиеся законники и невероятно толковые советники Пьер Дюбуа, Гийом де Ногаре и Ангерран де Мариньи.

Они решали все те же вопросы: кто верховный суверен на территории того или иного королевства? Кому принадлежит финальное слово? До каких границ в своих инициативах суверен имеет право доходить?

Вопросы, на самом деле, не праздные. Дюбуа писал, что мира во французском королевстве можно достичь, только уменьшив права клириков и укрепив вертикаль королевской власти (как бы это сейчас назвали). И дело не только в ней. Вот заплатили бы монахи денег, король бы снарядил армию как следует и закончил войну в непокорной Фландрии. И всем стало бы чудо как хорошо.

Дюбуа написал эту работу в 1300 году. В тот самый год, который папа объявил юбилейным, пообещав отпущение грехов всем паломникам, которые успеют поклониться святыням Рима в эти дни. Рим наводнили паломники. И что понятно, они оставляли деньги. Много денег. И тут уже королю Франции пришлось бессильно скрипеть зубами: он монету портит от безденежья, а сундуки Рима наполняются полновесной и со всей Европы. И работа Дюбуа стала, можно сказать, шпилькой, которая должна была немного испортить понтифику праздник.

Папские богословы отстаивали господствующую до той поры версию, суть которой заключалась в том, что не только отдельное королевство, но и весь христианский мир является единым телом. Следовательно, войны внутри этого тела, по сути, есть войны одного органа против другого. И во-первых, Церковь не может и не должна никоим образом финансировать междоусобную брань. Верховным сувереном этого мира является папа, и только с его разрешения можно обнажить меч. И само собой разумеется, что не против своих. Не против христиан. А во-вторых, именно на такую войну Церковь может и должна аккумулировать средства.

Но работа Дюбуа, та, о которой я писал выше, таки испортила папе праздник. Дюбуа в пылу полемического задора вообще отрицал право понтифика на любую светскую власть. На любую. Дела священника – молиться, поститься, проповедовать, отпускать грехи, а со всем остальным, в том числе с деньгами и мечами, должны разбираться светские сеньоры.

Папа отправляет в Париж Бернара, епископа Памье, с тем чтобы угомонить королевских писак и заодно напомнить королю, что деньги Церкви нужно использовать на соответствующие нужды. Это случилось в 1301 году.

Епископа арестовывают, обвиняют во всем, в чем только можно, включая измену.

А дальше события развиваются очень быстро.

Папа собирает собор, на который вызывает французских прелатов, короля или его представителя, и все идет к тому, что он собирается на этом соборе судить короля. И этот суд вполне может закончиться отлучением монарха от Церкви. Такие прецеденты в мировой истории бывали, и дело никогда не заканчивалось добром. И если сейчас отлучение от Церкви звучит не страшно, то в ту эпоху все было строго наоборот.

Вассал, суверена которого отлучили от Церкви, автоматически считался свободным от вассальной клятвы, так как нельзя хранить верность безбожнику. На практике это означало, что король уже как бы и не король, он не имеет юридического права требовать от своих подданных подчинения. Нет, если у него с кем-то лично хорошие отношения, то он вполне может их сохранить и позвать за себя одного-двух графов, кто ему друзья. А что делать со всеми остальными? К тому же из-за крутого нрава особой популярностью Филипп никогда не пользовался. Отлучение для него – или потеря власти, или несколько лет борьбы за ее сохранение. И в любом случае – уменьшение размеров королевства. А ему это все никак не по нраву.

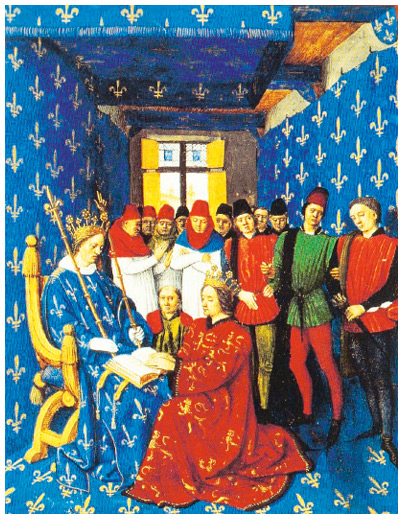

Дань уважения Эдуарда I Филиппу Красивому

Ок. 1455. Wikimedia Commons

И что же делает король? Он собирает свой собор. Прелатов, сеньоров и представителей городов со всей Франции. Первый французский парламент – Генеральные штаты. Тот самый, что через несколько веков, назвавшись Учредительным собранием, начнет революцию и бросит под нож гильотины далекого преемника Филиппа. А сейчас это собрание должно было поддержать руку короля в борьбе с папой.

Заметка на полях. Борьба старого и нового

В разговоре о конце ордена Храма нельзя не затронуть конфликт папы Бонифация и короля Франции Филиппа. В этом конфликте слилось многое: деньги, жажда власти, честолюбие двух венценосцев. Но нельзя сводить его только к борьбе за власть и деньги, как это часто любят делать. Там есть вещи гораздо более глубокие, требующие нашего внимания. Вещи, без понимания которых у нас может сложиться неполное представление о произошедшем.

Итак, каким был мир средневекового человека? Точнее, так: где у человека Средневековья родина, patria? И что она собой представляет? Вопросы ни разу не праздные, раз речь идет о вопросах власти, ведь предполагается, что те, кто говорит от имени родины, представляют ту или иную власть. Или, по крайней мере, на эту власть претендуют.

У человека Средних веков было две родины. Просто patria – местечко, где он родился и вырос, люди, которые его знают с пеленок и могут за него поручиться, а то и помочь в трудную минуту, наречие, на котором он говорит, танцы, которые он танцует, святые, которых он особо чтит, еда, которую он привык есть с самого детства, и прочее. То самое родное пепелище и отеческие гробы, о которых писал поэт.

Но есть и communis patria – общее отечество. Это ценности, идеи, религия и мировоззрение, которые объединяют нас как европейцев в целом. Та самая общая культура. И здесь начинается интересное.

Общее отечество христиан – град Божий, о котором писал Блаженный Августин. Град Небесный, странствующий среди града Земного и направляемый священниками к своему Владыке и Царю.

В нашей юдоли сей град проявлен в двух местах: на Святой земле и в Иерусалиме как ее сакральном центре – месте Страстей и Воскресения Господа, а также в Риме. Но если в Иерусалиме он проявлен Гробом Господа, то в Риме – престолом святого апостола Петра.