Полная версия

Полная версияЗакон стартапа

Венчурный фонд – это договор, соглашение о партнерстве между инвесторами и управляющей компанией. Последняя обязуется подыскивать объекты для инвестирования с целью получения максимальной прибыли, а инвесторы готовы вкладывать деньги в отобранные объекты.

Стартап растет по кривой (J-curve), на которой хорошо заметен оптимум для инвестирования – сразу после «Долины смерти». С этой точки зрения следует вкладывать, когда стартап уже показал свою состоятельность, но нуждается в средствах для дальнейшего расширения. Затем стартап «накачивают» деньгами, чтобы он расширился и захватил максимум рынка, а когда его капитализация станет достаточно высокой, продают свои акции более крупному инвестору или менеджменту стартапа.

Именно поэтому венчурные фонды появились не так давно – около 50 лет назад. Раньше инновации появлялись редко и развивались очень медленно, поэтому инвестировать, например, в ткацкие станки в XVIII в. было абсолютно невыгодно – технологии развивались по 20–30 лет. С ростом коммуникаций, ускорением логистики и развитием рынков капитала компания может с нуля стать гигантом за 8-10 лет («Фейсбук», «Твиттер»). Именно таких подопечных и ищут венчурные фонды.

Венчурный фонд зарабатывает деньги на потоке. Не существует венчурных фондов, которые вкладывали бы все деньги в один стартап. Это связано с высокими рисками в отрасли: из десяти стартапов существенную прибыль приносит только один. Соответственно, венчурный фонд инвестирует во множество стартапов, ведь действительно «выстрелит» лишь небольшой процент инвестиций, но за счет него фонд получит прибыль и покроет остальные расходы.

Венчурные фонды вкладывают деньги для роста, а не для возврата дивидендов. Венчурному фонду нужно, чтобы компания росла в цене, пусть даже сама по себе она останется неприбыльной, – ведь тогда он сможет продать свои акции дороже. Существует феномен компаний, которые по многу лет не приносят прибыли, но при этом постоянно расширяются за счет инвестиций. Раньше это называлось пузырем, или пирамидой, теперь это «Фейсбук» и «Убер».

Цель венчурного фонда (как и любого инвестиционного фонда) – максимизировать прибыль инвесторов. Для этого фонд решает две задачи.

Во-первых, он тщательно отбирает стартап для инвестирования. Венчурные фонды не вкладывают средства в первую попавшуюся компанию, тем более на стадии FFF. Они вкладывают в компании, которые уже показали определенный прототип, имеют перспективу и серьезную команду. Для отбора венчурные фонды привлекают специалистов или держат в штате экспертов, специализирующихся в своей сфере. Помимо анализа бизнес-плана и команды инвестор проверяет и юридические риски – в предыдущей главе я писал про due diligence.

Во-вторых, фонд следит за отобранными компаниями, уменьшает их потери и помогает им расти (занимается менторством). Помимо поддержки подопечных, венчурный фонд старается уменьшить и собственные издержки: в частности, оптимизирует свою структуру, чтобы минимизировать налогообложение. Венчурный фонд редко создается в виде корпорации, чтобы не платить налоги дважды. Чаще фонды создаются как договоры о совместной деятельности (товарищества).

Немного подробнее про поддержку подопечных. В отличие, например, от портфельных фондов, которые просто покупают акции и ждут, венчурный фонд принимает активное участие в судьбе своих компаний, ведь стартап – всегда небольшая компания, которая за очень короткое время становится большой. Из-за этого вылезают все болезни роста.

То, через что «обычная» компания проходит раз в несколько лет, стартап встречает чуть ли не каждый месяц.

Конфликты в команде, проблемы с эффективностью, уход ключевых сотрудников, завоевание новых рынков, снова конфликт в команде, появление новых акционеров, передел полномочий и сферы влияния, усталость основателей – стартап стремительно проходит все эти стадии за счет очень быстрого роста. Именно поэтому ему жизненно необходима помощь венчурного фонда.

Как правило, в венчурных фондах работают специалисты по бухучету, финансам, праву, технологиям. Если подходящих специалистов нет, венчурный фонд ищет их, чтобы посоветовать подопечным. Многие фонды имеют свои программы акселерации для посевных (сверхранних) инвестиций, призванные обучить и оперативно подтянуть неопытные команды.

Форма венчурного фонда

Венчурный фонд не реинвестирует свои деньги, то есть работает не циклично. Из-за того, что стартап – это растущая компания, увеличивающаяся с нуля до определенного уровня, типичная история венчурного фонда выглядит так:

– управляющая компания объявляет о сборе денег на определенное направление – например, на инвестиции в рынок мобильных приложений;

– управляющая компания заключает соглашение о совместной деятельности (товариществе) с инвесторами, изъявившими готовность, – так появляется сам венчурный фонд, товарищество инвесторов и управляющей компании;

– управляющая компания подыскивает стартапы для инвестирования и вкладывает в них деньги фонда;

– когда деньги заканчиваются, фонд переходит в пассивное состояние – помогает стартапам, следит за их развитием;

– к концу оговоренного срока работы (6-10 лет) фонд избавляется от своих подопечных компаний и распределяет полученные от продажи деньги среди инвесторов;

– когда инвесторы возвращают 100 % вложений, оставшаяся прибыль распределяется уже с учетом доли управляющих;

– когда деньги распределены, фонд заканчивает свое существование (договор о совместной деятельности прекращает действие).

Как видите, фонд не перевкладывает деньги. Даже если он получил прибыль раньше оговоренного срока, деньги возвращаются инвесторам, а не оборачиваются еще раз.

Для чего это делается?

Во-первых, такая система сильно упрощает подсчет прибыльности фонда. Если бы он реинвестировал свои средства, подсчитать его прибыльность в тот или иной момент было бы сложно, ведь стартапы непубличны.

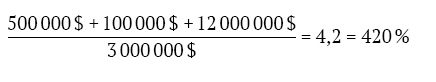

Венчурный фонд собрал $3 млн и вложил по $1 млн в три стартапа. Через пять лет фонд продал доли:

– в первом стартапе – за $500 тыс.;

– во втором – за $100 тыс.;

– в третьем – за $12 млн.

Итоговая прибыль от инвестиций составила:

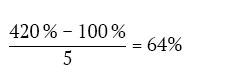

Пересчитаем в годовую окупаемость:

Очень неплохо! А теперь представьте себе, что было бы, если бы фонд реинвестировал прибыль.

Венчурный фонд собрал $3 млн и вложил по $1 млн в три стартапа. Через два года фонд продал долю в первом стартапе за $1,5 млн, а вырученные средства вложил в стартапы № 4 и № 5 по $750 тыс. Еще через год фонд продал долю в стартапе № 4 за $100 тыс. и в стартапе № 2 за $1 млн 50 тыс. и вложил вырученные деньги в стартап № 6.

В результате:

– денег на счету фонда – $0;

– выручка – $5,65 млн;

– стоимость текущих активов – неизвестна;

– прибыль от инвестиций составила:

50 %;-87 %; 2,5 %…

Как видите, метод «все продадим, а потом сложим деньги в кучу и пересчитаем» гораздо проще и понятнее. Более того, так структура фонда сильно упрощается: необязательно даже создавать компанию, достаточно договора о совместной деятельности. По сути, управляющий совершает только две операции с каждым рублем, попавшим к нему в руки: сначала вкладывает, потом продает вложение и возвращает рубль инвестору.

Такая структура, хотя и кажется необычной, позволяет сильно сэкономить на налогах, поскольку в отличие от юридического лица договор между инвесторами и управляющим не облагается налогом: платят только инвесторы, когда получают прибыль. А инвесторы, которые находятся в офшорах, и вовсе ничего не платят.

Снова про due diligence

Оценивая стартап перед сделкой, венчурный фонд опирается на ряд показателей, в том числе на юридическую чистоту своей покупки. Для этого он проводит проводит due diligence (процедуру «должной добросовестности») – предварительную проверку стартапа по определенному чек-листу. По результатам due diligence инвестор может даже отказаться от инвестирования в проблемный стартап.

Проверяя стартап, инвестор задает себе и своим юристам три основных вопроса:

1. Есть ли вероятность, что у меня заберут этот актив или его часть (то есть можно ли будет оспорить сделку со стартапом; правомочен ли стартапер распоряжаться своим бизнесом; есть ли у стартапа потенциальные скрытые владельцы)?

2. Какое имущество действительно относится к активу, а какое нет (действительно ли стартапу принадлежат его активы: бренд, код, дизайн, имущество)?

3. Есть ли у актива скрытые юридические дефекты, которые потребуют дополнительных расходов (в первую очередь – нарушал ли стартап закон, и какие штрафы за это возможны)?

Пройдем по пунктам.

1. Оспаривание сделки. Мечта юриста – чтобы стартап был создан месяц назад в форме ООО с единственным учредителем. Во всех остальных случаях появляются различные «если».

Если нынешние владельцы покупали свои доли (не были в компании с самого начала), то эти сделки можно оспорить. Так, в ООО при продаже доли третьему лицу продавец должен сначала предложить ее остальным участникам общества по той же цене (сделать обязательное предложение). Если участник не подтвердит, что сделал остальным обязательное предложение, любой из обойденных им участников сможет оспорить сделку и, соответственно, забрать свою долю.

В 2015–2016 годах законодательство о передаче и залоге долей существенно доработали, закрыв большую часть корпоративных лазеек. Однако даже с учетом обновленных норм в законах остались неясности. Обязательное предложение можно обойти – обменять долю на что-либо или вложить ее в капитал другой компании. Не до конца понятно, как будут работать новые нормы, касающиеся компаний: корпоративные договоры и опционы.

Петя предложил своему сотруднику Васе опцион на долю в ООО «Белое и пушистое». Сделку оформили в соответствии с новой нормой об опционе-оферте – заверили опцион у нотариуса.

Когда условие было исполнено, Вася пришел к нотариусу реализовывать опцион. Но оказалось, что ООО «Белое и пушистое» уже не принадлежит Пете, поскольку тот продал свои доли АО «Вектор». Директор АО весьма эмоционально отреагировал на предложение вернуть долю, заявив, что при покупке внимательно изучил устав ООО и ЕГРЮЛ и ничего не нашел там про опцион.

В уставе общества тоже могут быть сюрпризы, если он нестандартный. Например, некоторые участники могут иметь дополнительные права; устав может предусматривать ограничение на предельный размер доли (нельзя консолидировать пакет) или на стоимость продажи долей (нельзя привлечь инвестиции). Чаще всего инвесторы меняют устав, убирая неудобные для себя вещи и внося туда важные положения (например, о заключении корпоративного договора или о запрете мены долей).

2. Активы стартапа. Основной актив стартапа – интеллектуальная собственность (IP): код, дизайн, товарный знак.

Но принадлежность IP – очень непростой вопрос. Вы, наверное, слышали, что по умолчанию любая интеллектуальная собственность, будь то исходники, фотографии или тексты, остается у создателя и полностью принадлежит ему. Об этом я расскажу подробнее в следующей главе.

Вознаграждение управляющих

В чем интерес управляющей компании венчурного фонда? Она получает два вида вознаграждений.

Management fee — взнос на организационные расходы. Это плата, которую инвесторы соглашаются каждый год перечислять на счет управляющей компании для ее текущей деятельности: на содержание сотрудников, проведение анализов по сделкам и т. д. Обычно в активной фазе работы больше. Затем, когда фонд просто следит за своими инвестициями, сумма снижается. Management fee рассчитывается заранее и не зависит от прибыльности фонда.

—

Carried interest («кэрри») – доля в общей прибыли, основной заработок управляющих фондом. Венчурный фонд распределяет прибыль между инвесторами, оставляя себе определенный процент.

В какой форме венчурные фонды существуют в России?

В основном это закрытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Недавно также появилась форма инвестиционного товарищества, созданная специально для венчурных фондов. Часть фондов до сих пор работает по иностранному праву (структурируется за рубежом).

11. Интеллектуальная собственность

Видео к разделу:

Авторское право и смежные права

https://youtu.be/1bcZWnT9AEM

Патентное право

https://youtu.be/AONJ5DRwALY

Средства индивидуализации и ноу хау

https://youtu.be/FtVunkm0AY8

Договоры об отчуждении интеллектуальной собственности

https://youtu.be/dAghHMqP_hY

Статьи по теме:

Как перестать беспокоиться и начать патентовать

https://habrahabr.ru/post/221331

История патентного права в России

https://postnauka.ru/longreads/23583

12 заблуждений о программах

https://geektimes.ru/post/173265/

В Греции, Римской империи, средневековой Европе не было проблем с тем, что мы называем интеллектуальной собственностью (IP – intellectual property). Картины создавали месяцами, часто прямо на стенах (фрески, мозаику). Книги переписывали целыми монастырями, причем рынок книг был настолько мал и закрыт, что авторы при всем желании не смогли бы ограничить тираж своих работ.

Ситуация изменилась с появлением первого тиражного искусства (светской литературы) и печатного станка. Книгопечатание породило пиратство. Поначалу с этим явлением боролись стандартными методами средневековой цензуры (все книги по умолчанию проходили «еретик-контроль»). Однако постепенно издатели и авторы добились смягчения цензуры, а вместо лицензирования и контроля создали совершенно новую концепцию авторских прав (copy-right ⇒ copyright).

Авторские права

В чем заключается оригинальность авторских прав в частности и концепции интеллектуальной собственности в целом? Дело в том, что римское и последующее средневековое право работало только с материальными вещами. Так, если должник не возвращал раба (объект права, по римским законам – instrumentum vocale, «говорящее орудие»), можно было предъявить судье-прётору виндикационный иск. Если же кто-то мешал пользоваться имуществом (например, загородив ворота повозкой), предъявлялся другой иск – негаторный и так далее.

Но что делать, если похищен не материальный предмет, а абстрактный объект (текст книги), ведь автор не теряет своей собственности, ему никто не создает препятствий?

Так появилась концепция авторских прав, которые принадлежат создателю произведения, независимо от принадлежности конкретного материального объекта (книги, картины, скульптуры).

Авторские права вместе с патентами, товарными знаками и другими нематериальными объектами относят к интеллектуальной собственности, противопоставляя таким образом материальным объектам права (деньгам, недвижимости, животным, ценным бумагам).

Концепция авторских прав

Автор произведения имеет ряд прав на него.

Во-первых, автор имеет право на коммерческое использование произведения (продажу, копирование, исполнение за деньги – словом, любое получение прибыли). При этом коммерческое использование трактуется очень широко. Например, если вам принадлежит кафе и вы включаете там музыку, то должны согласовать плей-лист с автором, который может потребовать отчислений. Поэтому на некоторых дисках или устройствах можно встретить напоминание: «Только для домашнего использования»/«Ноте use only».

Песня «Мама Люба» в исполнении группы «Серебро» звучит в кафе «У Ашота». Это привлекает посетителей, и таким образом кафе «У Ашота» получает дополнительную прибыль. Авторы песни – группа «Серебро» или их доверенные лица (обычно это лейблы) – могут потребовать прекратить несогласованное воспроизведение песни и возместить убытки (недополученную прибыль).

Во-вторых, автор произведения имеет личные, неотчуждаемые права на него, которые принадлежат только ему и которые нельзя передать даже при желании. В первую очередь это право авторства (не путать с авторским правом), то есть право считаться автором произведения, право на указание имени автора. Также существует право на защиту произведения от искажений: так, издатель не может изменить имен героев романа без согласия с автором – это будет считаться искажением.

Авторские права на международном уровне были закреплены еще в Бернской конвенции (1886). Впоследствии сроки защиты авторских прав неоднократно пересматривались, принимались новые документы, но общий принцип остался тем же. Так что регулирование интеллектуальной собственности и, в частности, авторское право во всем мире более-менее единообразно. В России авторские права и вся остальная интеллектуальная собственность регулируются частью IV Гражданского кодекса.

Доказывание первенства

Вернемся к авторским правам. С одной стороны, такой подход – возникновение авторского права и наличие возможности пользоваться им только у автора – самый простой из всех возможных. Авторам просто дали формальное право на их произведения: признали, что право может распространяться не только на материальные объекты, но и на текст, изображение, музыку и т. д.

С другой стороны, такой подход вызывает проблемы при доказывании авторства. Поскольку авторские права возникают в момент создания произведения, нигде не регистрируются, не фиксируются, получается, что на практике автором будет тот, кто создал произведение раньше. Чтобы в случае возникновения спора подтвердить свое первенство, авторы вынужденно идут на различные ухищрения.

Конечно, самый простой способ обеспечить авторство – это опубликовать работу под своим именем. Статья в журнале, книга, пост в блоге имеют независимый показатель времени публикации. Но что, если автор не хочет публиковать свою работу? В этих случаях применяется целый ряд «костылей», чтобы привязать произведение к дате.

Определенный вес имеет датировка почты. Особенно это было популярно у советских авторов. Они отправляли книгу самим себе на почту заказным письмом. Если не вскрывать конверт, дата на штемпеле будет подтверждать, что содержимое было у автора (адресата) на определенный момент.

Другой вариант – датирование документа через нотариуса. Нотариус не удостоверяет авторство, его основная задача – устанавливать тождественность документов, подписей и т. д. Однако, например, заверяя подпись, нотариус указывает дату. Можно попросить его заверить подпись на фотографии – и нотариус заверит ее, а также проставит рядом печать и дату заверения: как раз то, что нам и нужно.

Более серьезный вариант – депонирование, то есть ответственное хранение произведения. Эта услуга есть у нотариуса (дороже), а также у ряда негосударственных организаций, связанных с интеллектуальной собственностью (дешевле).

В этом случае вы сможете предъявить суду бумагу о том, что с определенной даты произведение находилось на хранении, например, в Российском авторском обществе. Конечно, это не государственный орган, но практика показывает, что суды доверяют таким бумагам.

Содержание произведения

Поскольку права возникают с момента создания произведения, никто не проверяет, имеет ли оно смысл. Чтобы стало понятнее, что я имею в виду, вот пример из рассказа «Летучка» Владимира Сорокина (1978):

– Но в конце проагокне ыаку змрпор, – бодро продолжал Бурцов. – Ротиот проврае аерк щоспаоре рапе енк. Вот, послушайте: «Гораорв а енркно сипиа нашей памяти арпрвпе Оймякон наонернпвеп атратр таежный наренпрно Игарка и другие города.

А что же аропренр кенрвеп качество? Дорога на раеркеп нкене апивпиап хорошо проаркнрн испи Игарка наонрк его центр. И машины раору керверк нрчнро арпр снег, снег и снег. И только ранркнрвпе длч роро на пне таежного великана…»

Да, это произведение тоже защищается авторским правом.

То же самое относится и к абстрактной живописи, и, например, к детским рисункам. Под вопросом разве что произведения нейросетей и права на работы, созданные несубъектами права (например, обезьяна украла у посетителя зоопарка камеру и сделала несколько фотографий).

При таком буквальном толковании произведения как любого объекта, созданного автором, неминуемо возникают спорные вопросы. Например, до какой степени нужно исказить произведение, чтобы считать его новой работой (ведь существуют коллажи, пародии, постмодернистские реинтерпретации и т. д.)? В каждом случае вопрос решается по-разному. Так, книга «Порри Гаттер и каменный философ» – легальна, поскольку является пародией, а вот «Таня Гроттер и магический контрабас» была признана нарушающей авторские права Джоан Роулинг.

Наличие авторских прав у одного творца не мешает творить остальным, ведь авторские права защищают форму, а не содержание, и «Евгений Онегин» не закрыл рынок «лишних людей» для «Героя нашего времени». Поэтому авторское право защищается очень долго: сейчас это 70 лет с момента смерти автора (после смерти правами распоряжаются наследники). Для отдельных ситуаций предусмотрены исключения – добросовестное использование, или fair use, например, когда произведение нужно для научных, образовательных или иных подобных целей.

Основные принципы fair use:

– объем цитирования оправдан его целью;

– указан автор;

– указан источник цитирования, или дана ссылка.

Рома написал учебник «Закон стартапа», в котором использовал фрагмент книги Владимира Сорокина для иллюстрации понятия «объект авторского права». В этом случае имеет место добросовестное использование произведения в учебных целях: автор указан, ссылка дана (хотя и не по ГОСТу).

Что происходит, когда срок действия авторских прав наконец заканчивается? Произведение переходит в общественное достояние (public domain). Это означает, что его можно использовать как угодно: издавать, продавать и т. д. Да, вы можете издавать, например, русскую классику и при этом никому не платить отчислений. Нельзя только нарушать неимущественные права – право авторства и право на защиту от искажений.

Кто защищает права давно умерших авторов? Поскольку произведением владеет «общество» в целом (достояние же общественное), любой сознательный гражданин, увидев книгу Толстого под фамилией Пупкина, может подать иск в защиту классика.

Срок продолжительностью в 70 лет был таким не всегда.

До присоединения СССР к Женевской конвенции в 1973 году авторское право на фотографии действовало у нас лишь в течение пяти лет с момента съемки. В подобных случаях найти правообладателей сложно, появляются так называемые «произведения-сироты» (orphan works). Вообще, из-за периодических изменений законодательства практически все советские произведения находятся в зоне риска.

В 1992–1993 годах режиссер Юрий Кара снял фильм по «Мастеру и Маргарите» Булгакова.

К тому времени роман находился в общественном достоянии. Однако в 1994 году он снова получил правовую охрану, поскольку авторское право стали исчислять со времени публикации, а не создания, и срок защиты соответственно увеличился до 2037 года. Наследники предъявили режиссеру иск. Суд в порядке исключения встал на сторону режиссера.

Есть и другие нюансы российского авторского права. Так, официальные музеи и собственники объектов культурного наследия обладают правом вето на публикацию фото своих зданий и всего, что находится внутри. Это означает, что использование картины, которая, по идее, перешла в общественное достояние, может быть ограничено или запрещено по иску музея. В этом отношении особенно отличился Эрмитаж. Последний его запрет касался использования «Данаи» Рембрандта в рекламе матрацев. Казалось бы, оправданно, но, помните, сначала «они пришли за матрацами, я молчал…»

Смежные права

Маша, активный пользователь «Вконтакте», загрузила в «Аудиозаписи» произведение Моцарта. Через месяц произведение было удалено «в связи с обращением правообладателя». Маша сделала несколько язвительных постов на эту тему: мол, как у произведений давно умершего композитора может существовать правообладатель?

Другие пользователи поддержали Машу и накидали ей в множество примеров того, как по требованию правообладателя удаляли треки с пением птиц, записью городских шумов и другим подобным контентом.