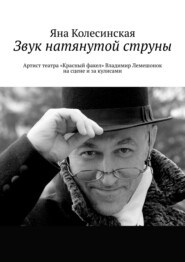

скачать книгу бесплатно

По дороге к райским кущам зашли в гастроном, Аксан прикупил два десятка яиц. «Зачем?» – не понял Лем. «Увидишь», – был ответ опытного товарища. Расположились на желто-буром игольчатом пледе, в шатре из сосен, дающих живительную тень. Разлили по граненым стаканчикам. Учитель, продырявив яйцо и держа его наготове, опрокинул Лемовку себе в пасть, следом отправил туда содержимое скорлупы. Лем проделал то же самое и остался доволен, точнее, восхищен. Закуска-запивка оказалась идеальной. После сырых яиц теплело внутри и снаружи. Опьянение получалось приятное, мягкое, в то же время твердое, суровое. С насиженного места уходили нормальной, уверенной походкой двое серьезных мужчин, отдающих отчет в своих действиях.

Через Заельцовский бор путь пролегал к Аксанову на дачу. Там по соседству обитала славная компания. У поставщиков дармового алкоголя завелись взрослые друзья, которые их уважали и всегда были рады встрече. Но нельзя было забывать и про девушек.

Одна из милых веселых подруг, с которыми Лем по ночам лазил в форточку театрального училища, а когда потеплело, развлекался в Первомайском сквере, чуть было не сделалась Ирой Лемешонок. Даже свадебные кольца приобрелись, пару дней Лем был счастлив и горд. Но стремительным потоком дней планы на семейную жизнь были сметены и размыты настолько, что Лем решил не жениться вообще никогда. Аксан, делающий неплохие успехи на поприще ювелира, в силу чего у него образовались выгодные клиенты, нашел покупателей для священных символов брака. Деньги были дружно пропиты. Не прошло и пол-года, как Лихач без труда заработал на новые кольца, и Ирочка стала Аксановой.

Аксанов подался в ювелиры, так и не окончив Сибстрин. Выяснилось, что стричь купоны можно и без диплома. Жаль только, что пришлось покинуть и самодеятельную студию при институте, в которую наведывался, если не было охоты тащиться в театральное училище, и где его ни разу не видели трезвым. Аксанова не тянуло в актеры; лидер по натуре, он полагал, что его дело командовать другими, то есть режиссура. Но так и не доказал ни себе, ни людям, ибо вышел приказ об его отчислении из института. Теперь ничто ему не мешало каждое утро исправно являться к кинотеатру «Победа» на опохмелочную тусовку, а дальше как бог даст.

Во время свирепой драки на просторах Центрального кабака, в которой местные одолевали первомайских, молоденький мент долбанул Аксанова по затылку рукояткой «Макарова». После травмы черепа девятнадцатилетний Аксанов чудом родился второй раз – c металлической пластиной в голове. Но совсем другим человеком стал только в 45, после инсульта, из последствий которого долго и мучительно выкарабкивался. Многое из той жизни позабыл напрочь, живет в тишине и покое, водка ему только снится. Раз в неделю позволяет себе бутылочку пепси-колы под предлогом «надо же иногда себе и навредить». Друзья-актеры жалеют его и снабжают контрамарками на свои спектакли.

10. Курс Лемешонка

Славное боевое студенчество приходилось совмещать с ненавистной вечерней школой. Она располагалась всего за пару кварталов от училища, на улице Ленина, в старинном деревянном особняке. Но времени катастрофически не хватало даже на кратковременный забег туда. Лем ловко скрывал от предков неизбывные прогулы, на которые они закрывали глаза. Близились выпускные экзамены, всем было ясно, прежде всего ему самому, что этот барьер не одолеть. Родители нашли выход из беспросветного тупика.

В клинике Мешалкина их непутевый сын состоял на учете с диагнозом «ревмокардит», благодаря чему удалось получить справку, освобождающую от экзаменов. Ну и всё, хоть плохонький, но аттестат был в кармане. Качество жизни взметнулось на неимоверную высоту. Наконец-то он занимается только тем, чем желает, навсегда забыв об ужасах алгебры и геометрии, а также физики и химии.

Третий курс – все они красавцы, все они таланты, все они поэты! Их поэтический клуб называется «Шанзэлизе». Девиз клуба – «Всё что ни проза – то стихи». Берут туда каждого, кто рифмы плесть умеет. Упражняются в прекрасном, сочиняют всякую фигню, читают друг другу вирши нараспев, с простиранием длани, еле сдерживая гогот. Лем плетет рифмы задорно и непринужденно. Особенно гордится четырехстопным амфибрахием, над которым пришлось попотеть. Жуткая сюрреалистическая поэма от 7 мартобря 1972 года отразила упадочническое мировосприятие автора, им самим же и высмеянное:

Всё в мрак и пустыню кругом обращалось.

Багровое вымя в пространстве вращалось.

Вперил в бесконечность я взор воспалённый:

В белёсую вечность рояль раскалённый

Вгрызался хрустальною клавиатурою,

Струя меж светилами музыку бурую.

Четыре шага на балконе надломленном.

Всего лишь четыре удара по клавишам.

Четыре удара по жизни загробленной.

Ты слышала музыку рук его пламенных.

Ты видела муку таланта безумную.

Но ты не вместила в душе своей каменной

Весь мир равнодушный, все улицы шумные.

Он брёл по дорогам, в дожди окунаяся.

Он бился ладонью о лоб свой обветренный

И муками творчества умственно маялся,

Свой путь поверяя верстами заветными.

И вздыбилось время! Пространство восстало!

Звучащее бремя, взметнувшись, пропало.

Что быть, что не быть… похоронены звуки…

К чему бы прибить непослушные руки?

Влача свою «жизнь загробленную», он слывет компанейским парнем, постоянно развлекает народ безбашенными импровизациями, тонко копирует преподов, обожает не то что посмеяться, а натурально поржать. Частенько закатывается на добрую пятиминутку, не в силах унять смех, переходящий в истерический. Еще лучше у него получается смешить, и тогда вповалку валяется весь курс.

« – Анализ мочи на стол мечи!

Общий хохот, три секунды паузы, и опять:

– Анализ мочи на стол мечи!

Это Лемешонок фразой Ильфа и Петрова, истерически выкрикивая ее на разные голоса, развлекал однокурсников. Дело было в учебной аудитории, все ждали запаздывающего мастера и рады были поразвлечься… Ржали так, будто вовек не слыхали ничего смешнее. Но, если честно, было действительно забавно видеть, как Вовчик изображал какого-то шизофренического доктора, требующего почему-то, чтобы анализ мочи ему на стол непременно метали, как мяч в баскетбольную корзину. И он настойчиво и неумолимо обращался с этим указанием к каждому поочередно, пальцем очерчивая на столе именно то место, куда должен быть предъявлен этот злополучный анализ… Аудитория заходилась от хохота» – припомнил Анатолий Узденский в новелле «Дембельский синдром».

А уж как они куролесили в слиянии с природой, знают все окрестные пни, сосны, ромашки и король сибирских лесов буйный папоротник. Сохранилась видеозапись 1972 года, сделанная с любительской пленочной камеры, очень плохого качества и без звука, но напитанная колоссальной витальной энергией, от которой воздух сгущается, вибрирует, лопается на тысячи радужных брызг. Птицы расправляют крылья и качают ветки, бабочки трепыхаются в животе, гормоны бурлят, клокочут, требуют выхода, дофамин и тестостерон подбрасывают гибкое девичье тело, кидают его в самозабвенный танец на поляне, ликующий и влекущий в распахнутые объятья, в прыжки и скачки всем вместе, обнявшись, хохоча, с восторгом подкидывая ноги, размахивая бутылками, откуда льется, булькает, звенит, искрится, сияет, не истончается. Весна, Заельцовский парк, отдыхаловка, студенты НТУ, скоротечная юность.

Это наиболее позитивный в его жизни период и самый комфортный коллектив. Не забывая проклинать и презирать себя, Лем одновременно существует в ином измерении, где раскрываются его актерские ресурсы, вызывающие восхищение преподавателей, если им удается зажечь интерес, пробудить вдохновение, обострить кураж, направить, расковать, раскрепостить и обуздать.

Педагог по движению Николай Васильевич Косырев, смягчая тяжесть физических нагрузок, учил всё делать легко, бесшабашно, непринужденно, по-пушкински. На каждом шагу сыпал шутками-прибаутками, которые запоминались на всю жизнь. Придумал актерское сено-солому: «Лево – где перстень, право – где часы». Нес емкую мудрость: «Публика – дура, и, коли скучает, нужно научиться тросточку крутить». Тросточка появится у лирического героя «Пылинок в луче бытия», у Антонио Сальери в «Амадеусе», у Афанасия Палыча Казарина в «Маскараде», у Павла Петровича Кирсанова в «Отцах и сыновьях», у барона Шафирова в «Шуте Балакиреве». Лем будет «крутить» с особым шиком, и не только тросточкой: Порой я стих повертываю круто, Все ж видно, не впервой я им верчу.

Педагог по вокалу Анна Дмитриевна Прудникова заставила петь с утра до вечера даже тех, кому медведь на ухо наступил, а это были Лемешонок с Аблеевым. Под ее одобрительным взором оба заливались соловьем: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю…». Масть пошла, время их урока истекало, расписание сбивалось с графика, за дверью нарастало роптание. Вывалившись из аудитории, вокалисты были захвачены толпой ожидающих своей очереди однокурсников, в которой лидировал взбесившийся отличник: «Вы мое время забрали, я зуб сломал из-за вас от злости!». Предъявил обломок зуба, дабы злодеев замучила совесть. Но их не замучила. Ведь на экзамене по вокалу даже обладательницы абсолютного слуха Роза и Лося, наши, по выражению Аблеева, главные девки, получили четверки. А эти двое обормотов удостоились пятерок. Пианистка Таня, одарившая его особой благосклонностью (Лем чуть было не женился на ней), по секрету шепнула, что, все-таки, в его пении не хватает музыкальности.

Был еще предмет на потеху. Препод почтенного возраста, имеющий соответствующую его деятельности фамилию Красильников, очень ответственно относился к своей работе. Ничего смешного он не видел в практикуме «Грим молодого лица». Разгильдяи воспринимали боевую раскраску как клоунаду, и только Лем втайне от окружающих считал ее крайне необходимой для собственной персоны, так как стремился замаскировать свое уродство (которого, разумеется, кроме него никто не замечал).

И вот Владимир Лемешонок, загримированный под дона Фернандо, поет серенаду под окном Ольги Розенгольц в образе доньи Инесы. Дуэт в дипломном спектакле «Живой портрет» по испанцу Агустину Моретто ребята сочли самым пылким за всю историю мирового театра. Комедия плаща и шпаги выявила романтические наклонности этой парочки, кои прекрасно сочетались с нарушением норм советской морали.

С Ольгой Розенгольц в спектакле «Живой портрет», 1975 год. Фото из семейного архива.

Образцом поведения ядро курса не являлось. Мастер по сценической речи Лидия Алексеевна Николаева была более других терпима к детским дерзостям, но не всегда. Она приглашала студентов к себе домой на душевную беседу за чашкой чая, что потом не мешало ей вершить высший суд. Безжалостно удаляла из аудитории Лемешонка и Аблеева, которые накануне, как плохиши, уплетали ее клубничное варенье. А на лекциях они разлагают дисциплину. Их ирония выводит из себя. Насмешники. Циники. Негодяи. Ничего святого. Даже на похоронных церемониях они ржут, как ненормальные.

Михаил Аблеев ныряет в толщу времен:

– Нам невмоготу было выносить эти фальшиво-скорбные лица, весь этот похоронный пафос. Эта хрень раздражала! Роза и Лося от стыда опускали глаза. Мы с Лемом пытались подкрасться к ним, как из-под земли, поймать наших девушек неожиданно, со своими дурацкими рожами, и мы уже ржали вчетвером. Это был наш легкий такой мягонький перформанс.

– Разумный человек не приемлет серьезного отношения к чему бы то ни было. Таков тот, кто пытается не врать, – подтвердил Лем.

Их главный педагог был именно тем, кто учил не врать, – ни в жизни, ни на сцене. Главреж «Красного факела» Константин Чернядев был мастером курса всего год. Но этого года хватило, чтобы сформировать у молодежи понимание профессии. Через много лет Лем посвятит Чернядеву личное признание: «Каким умом и какой эмоциональностью, какой мягкостью и какой силой была полна каждая его фраза… Мой первый и единственный подлинный учитель дал мне главный урок – урок общения с личностью. Его дар смотреть и видеть стал моим идеалом на всю жизнь. Этот человек, а не методики и учебные планы, был моей школой. Школой, которой я горжусь».

В эссе «Сбивчивый монолог на венском стуле» ученик выделил главное, что оказало воздействие на его формирование как актера: «Мой педагог вырастил и закрепил во мне убеждение, что человек театра – это прежде всего личность, что театр – альянс самостоятельных и независимых личностей (потому и не может быть в привычном смысле „коллективом“). От столкновения мощных разнозаряженных частиц высекаются искры искусства. Так смешно получилось, что именно режиссер заразил меня неизлечимой болезнью, которую большинство режиссеров приравнивают в актере к профессиональной непригодности. Актер, требующий пространства для самостоятельного творчества в роли, актер, которому для полноценной работы необходимы свобода и уважение, для многих режиссеров и не актер вовсе».

Новосибирские друзья Чернядева отправили номер газеты «Советская Сибирь» ему в Одессу. Тот, уже пожилой человек, читал этот текст и плакал. Вспоминал свой последний педагогический курс в новосибирском театральном училище, когда мысленно прочерчивал судьбу своих студентов и почти не ошибался.

Однако дебют Владимира Лемешонка на профессиональной сцене не попал в анналы и даже не стал намеком на то, какое место займет для него этот театр. Чернядев поставил в «Красном факеле» спектакль «Венецианские близнецы» по пьесе Карло Гольдони, где доверил любимому ученику крохотную роль носильщика. В репзале будущий мэтр дурачился и развлекался, но на сцене был ослеплен светом рампы и полностью обезоружен, потеряв ориентацию в пространстве, как и сундук, который ему полагалось волочь за хозяином. Новичок не понимал, где вправо, где влево, где вперед, где назад, где карман сцены, где кулисы, единственная полагающаяся ему реплика застряла в горле и выползла тихим хрипом. Сцена, такая пленительная снаружи, обернулась чуть ли не Зоной из «Сталкера». Много времени утечет, прежде чем она одарит дивным, но мгновенным ощущением полета, которое по заказу не получить, никакими приемами и уловками не создать – неизвестно, как это приходит и почему так быстро пропадает… Чехов сказал об этом проще некуда: «Что непонятно, то и чудо».

Поначалу Лем пытался выявить закономерность душевных состояний. Ступив из гримерки в темень кулис, закрывал глаза, сжимал кулаки, шептал: «Иже еси на небеси, да приидет царствие твое да будет воля твоя…». Бесполезно, и он, как и его любимый писатель Набоков, стал безбожником с вольной душой в этом мире, кишащем богами. Отношения с женщиной вдруг давали волну, на которой головокружительно взмывалось над кромкой океана и стремительно неслось в необозримость, где пульсировало, пылало, плавилось, дымилось, вздымалось, но образовывалась тупая пустота, как только сознательно шел на это. Надеялся поймать вдохновение с помощью напитков. Оказалось еще бесполезнее, чем молитва.

Ничего не осталось от юношеских ритуалов, заговоров, приворотов, только осмысленное профессиональное волнение перед выходом на сцену. И мамино серебряное колечко, которое он надевает на мизинец, если это не противоречит образу. От талисмана мало что зависит, просто на душе чуть-чуть теплее.

Азы профессии студенты проходили в ТЮЗе. Это были роли даже не второго, а десятого плана, к которым прилагались усы и борода, что превращало производственную практику в балаган. Но на третьем курсе Лем получил серьезный урок профессионального мастерства от своего будущего друга, который поначалу смотрел на него не иначе как свысока. Обогнав Лемешонка на восемь лет, окончив театральное училище с красным дипломом (а вслед за этим еще и ГИТИС), Игорь Белозёров слыл звездой первой величины, красавцем с роскошными кудрями, стальным взглядом и громовыми раскатами зычного голоса.

Репетируя влюбленного в учительницу Алёшу Смородина в спектакле «Ключ без права передачи», Лем очень старался. В сценах с Игорем Белозёровым Лем старался неистово. В очередной раз он бросился на партнера и схватил за грудки, вложив в сей порыв всю страстность своей кипучей натуры. Белаз вылил на салагу ушат холодной воды: «Осторожно, не помни мне рубашку». Так на съемках фильма «Марафонец» юный Дастин Хоффман психовал, бесился, сходил с ума, падал как подкошенный, лежал пластом, и великий Лоренс Оливье сказал ему: «Молодой человек, а играть вы не пробовали?». Ничего, он ему еще отомстит, правда, очень нескоро. Пройдет целая эпоха, и в непостижимом 2021 году, когда сцена остынет от Игоря Белозёрова, Владимир Лемешонок будет играть Тургенева в спектакле «Достоевский». Оставаясь невозмутимым и ироничным, он, усмехаясь, скажет заглавному герою: «Пуговицу отпустите. Оторвёте».

Ну а первая интрига настигла на четвертом курсе. Лем наконец-то получил главную роль. В паре с ним репетировал актер, который недавно был зачислен в труппу ТЮЗа. Удачливый карьерист с младых ногтей отдавал себе отчет, какие действия следует предпринять, чтобы добиться успеха, мощно заявить о себе, стать ведущим актером театра. В ход шли сплетни, подметные письма, жесткое давление во время работы, доклады режиссеру о хамстве партнера. Едва почувствовав мышиную возню, Лем просто-напросто перестал ходить на репетиции. Ну а че, выпускной курс ведь требует полной отдачи на лекциях, тщательной подготовки к экзаменам. Соперник сыграл главную роль достойно. И стал ведущим актером театра. У Владимира Лемешонка успех был впереди.

Первая значимая работа пришла в 1975 году. Педагог курса Александр Левит в дипломном спектакле по пьесе Виктора Розова «В день свадьбы» отдал роль Мишки Узде и Аблею, а роль его детдомовского друга Васьки – Лему. Он вытащил из ребят важные свойства их актерской природы: из Михаила Аблеева мягкость и обаяние; из Анатолия Узденского значительность, весомость, габеновский взгляд; из Владимира Лемешонка лихость и кураж.

Васька Заболотный предстал ярко выраженной индивидуальностью: врожденная веселость и разгульность, детдомовская развязность и дерзость, презрение к запретам и «слабость по женской части». «Трахальщик», определил для себя Лем и придумал особый раздевающий взгляд, бросаемый на женский пол. Васькины жесты были резки и порывисты, он двигался быстро, наотмашь принимал решения. С Мишкой они яро спорили о свободе и нравственности, ответственности и выборе. Формально Михаил был прав. Но прописные истины давали крен, их приходилось подвергать проверке и пересматривать.

С Анатолием Узденским и Михаилом Аблеевым на выпускном вечере в театральном училище, 1975 г. Фото из семейного архива.

Васька таил в себе духовную глубину, которая удерживала его от лжи, не позволяла сделать вид, что происходящее его не касается. «Не люблю, когда мне жизнь на завтра откладывают. Завтра, мол, тебе будет хорошо, а теперь потерпи», – сердился Васька, настаивая, чтобы и друг немедленно совершил честный поступок и отменил свадьбу с нелюбимой девушкой. Не признающий никаких уз, он в результате оказывался прав в том, что слушать нужно только голос сердца. За этим персонажем хотелось идти, сверять с ним свое отношение к жизни, к событиям в семье и за ее пределами. А Мишка благодаря ему открывал новую правду и нового себя.

Профессор ГИТИСа знаменитая Евгения Козырева приехала в НГТУ как председатель аттестационной комиссии. Посмотрев дипломную работу, поставила Лемешонку «отл.», резюмируя: «Этого мальчика я могу устроить в любой театр Москвы». Сообщила коллегам о своих намерениях взять его в ГИТИС сразу на третий курс. Те отрезвили профессора: «Проблема одна: этот мальчик сильно пьет». – «Алкашей у нас и своих хватает», – безутешно вздохнула Евгения Николаевна.

«Этот мальчик» получил другое заманчивое предложение. Покупатель из Златоуста пожелал видеть Владимира Лемешонка в своей труппе, о чем осведомил его лично, сразу же обещав Гамлета. Златоуст, несмотря на красивое название, не прельстил, режиссер доверия не внушил, но Гамлет растравил душу. После некоторых колебаний Лем решил, что звездная роль от него никуда не денется, ведь вся жизнь впереди, надейся и жди. Новосибирск от него тоже никуда не денется, как и он от Новосибирска. Он навсегда останется сибирским артистом, а в театральном училище курс 1971—1975 годов еще долго будут называть курсом Лемешонка.

11. Человек места

О приверженности к месту он будет размышлять многие годы. Почему так вышло, его ли это собственный выбор или Судьба так распорядилась? Впрочем, Новосибирск не выбирают. Он сам выбирает. Выбирает, кого оставить, а кого выдавить за ненадобностью, как пасту из тюбика, вне зависимости от прописки, дарования, намерений жить и творить именно здесь. Странный город: огромный, неуправляемый, коварный, жестокий. Насколько театральный, настолько криминальный. Непробиваемый в своей закостенелости и устремленный в будущее.

Областной центр пестрит лозунгами вроде «Хорош и летом и зимой Новосибирск родной!», претендует на статус третьей столицы России и считает себя столицей Сибири. Летом – духота и пыль, зимой – заваленные снегом дороги, сплошные пробки и аварии, неуправляемый гололед и переломы всех конечностей, весной – стихийное бедствие, вселенский потоп, несанкционированная помойка. Раскинувшийся по берегам Оби, заняв собою недавние степи и луга, прославленный победившим захолустье железнодорожным мостом и обрастающий новыми, Новосибирск деформируется от точечной застройки, где как попало нагромождены сталинские пятиэтажки и современные небоскребы, убогие хрущевки и претенциозный новодел. С плеча рубятся рощи и скверы, в зеленые зоны втыкаются витиеватые особняки, как шагреневая кожа ужимается Заельцовский парк ради обкомовских дач и бизнес-дворцов. Торговые центры втискиваются в щелочку между метро и театром, а обещанные храмам искусств помещения превращаются в долгострой. Зато церкви, которые тоже зовутся храмами, успешно переквалифицируются в коммерческие предприятия и заполняют собой утрамбованную землю. Осыпающиеся халупы на крохотных пятачках зажаты громадами респектабельных коробок с забетонированными дворами, вплотную заставленными авто. Так и художник, требующий простора, задыхается в тисках социума с его условиями и стандартами.

Интервью на радио, 2016 г. Фото автора.

Границы Новосибирска уже, чем пределы амбиций. В златоглавую устремляются вне зависимости от того, достиг ли уже потолка здесь, или только начинаешь путь, а зря напрягаться неохота. Нужду, бездомность, неизвестность, ностальгию на чужбине нужно перетерпеть, и случится, как ты захочешь. Плеяда краснофакельцев разных поколений и разных возможностей оставила Новосибирск ради карьеры в Москве. Каждый с той или иной степенью сопротивления утвердился на хлебном поприще, будь то сцена или экран. У кого-то карьера удалась: фестивальный режиссер, штучный актер! Или снимаются во всём подряд, утрачивают индивидуальность, идут в расход, впрягаются в ремесло, скачут туда-сюда, мало спят, обустраивают виллу в Испании…

К юбилею своего театра в 2020 году крансофакельцы подготовили обширную фото-киновыставку «#ФАКЕЛ100_СНЯТО!», отразившую фильмографию всех причастных. Исторический зал представил 19 уже ушедших актеров, многие из которых, покинув провинцию, сделали блестящую карьеру в Москве: Анатолий Солоницын, Евгений Матвеев, Андрей Болтнев и далее по списку. Зал побольше вместил наших современников. У новоявленных москвичей сложился огромный послужной список фильмов и сериалов, на просмотр которых могут уйти месяцы, а может, и годы. У новосибирцев списки поскромнее, и это понятно. Четыре строчки отведено Владимиру Лемешонку, успевшему засветиться на киноэкране во время питерских гастролей и признать, что это не его стезя.

А вот Анатолий Узденский, ставший медийным лицом, вообще не попал в фигуранты этой выставки, хотя служил в «Красном факеле» в далекие доперестроечные годы. Правда, совсем недолго, ничего значительного не сделал, и о его присутствии здесь давным-давно забыли. В «Старом доме» дело пошло успешнее. Почти всю жизнь, точнее, 22 года он отдал этому театру, взамен получил квартиру неподалеку, а также звания заслуженного и народного артиста России. Зрители ходили на Узденского, от поклонниц отбоя не было, он их ценил, но держал дистанцию, сохраняя иллюзию доверительных отношений.

На поприще режиссуры ступил уверенно, делал простые, внятные, душевные спектакли. Его «Семейный портрет с посторонним» собирал аншлаги целое десятилетие. «Голого короля», в котором главную роль отвел себе, он поставил к своему бенефису, который длился аж два дня, столько было желающих попасть на мероприятие. Пора, пора было брать в свои руки руководство театром, вывести его на передовые позиции, это было бы логическим продолжением карьеры. И тут обнаружился камень преткновения.

Московский театральный критик Владимир Оренов, появившись в «Старом доме», вскоре дебютировал здесь как режиссер и стремительно увлекся многообещающим хобби. И началась взаимная (хотя и недолгая) любовь Оренова и «Старого дома», вплоть до приглашения возглавить труппу. Народный артист и художественный руководитель были невысокого мнения о спектаклях друг друга. Двум лидерам на одном поле было тесно. Но один обладал властными полномочиями, а другой не обладал, хотя заслужил их непосильным трудом.

И тогда кумир всея поколений не побоялся в 50 лет круто изменить свою карму. Он умел принимать решения, а с каким трудом они давались, никто не ведал. Накрыл поляну, тепло распрощался с коллегами: «Отдохнете тут без меня, а потом я вернусь». Лем пожал ему руку: «Не сомневаюсь, у тебя получится». Еще раз восхитился качествами, коих за собой не числил.

Узденский уехал в Питер. В Питере не получилось. Уехал в Москву. В Москве получилось. Каждый раз, приезжая в Новосибирск, говорил, что хочет остаться, потому что только здесь его дом, но опять уезжал на заработки. Москва затянула, засосала, сериальный конвейер задал ритм жизни, стоимость съемочного дня возрастала. В «Современнике» Анатолий Узденский прославился ролью Чебутыкина, а главных ролей так и не получил.

Обычно не спрашивают, почему уехал, это ж и так ясно. Спрашивают, почему остался. Чаще всего спрашивают у именитых, таких, как Владлен Бирюков. Он был первым маститым партнером Владимира Лемешонка, если иметь в виду их трехсекундное взаимодействие в «Венецианских близнецах» на сцене театра «Красный факел». Бирюков – главный герой, точнее, оба героя-близнеца, а Лемешонок всего лишь носильщик, которому полагается приволочь поклажу, поймать причитающуюся за труды монету и уйти восвояси. Дебютант так переволновался, что себя не помнил, не то что текст, который следовало произнести на реплику Бирюкова, хотя монету из его рук поймать удалось. Владлен Егорович подавал какие-то знаки, а потом подбадривал за кулисами. Тогда и прошел Владимир Лемешонок боевое крещение.

В следующий раз они встретились на площадке только на переломе веков – в «Трех сестрах», где Бирюков исполнил свою последнюю роль. А за кулисами общались эпизодически. Лем как-то появился на работе в новых штанах – сплошные строчки, заклепки, карманы, блямбы. «Где брал?» – подкатили коллеги. «Не брал. Женщина сшила», – не без гордости ответствовал модник. «Пусть мне тоже сошьет», – приказным тоном молвил Владлен Егорович. «Боюсь, вам она не сошьет», – смутился Лем. «Не сошьет? Мне???» – рассмеялся народный избранник во весь свой белозубый рот. Медные трубы слишком громко играли туш в его честь.

Бирюков был наипопулярнейшим актером Новосибирска конца 80-х – 90-х. Таким его сделало кино, в его фильмографии 30 картин, а главным фактором славы явился многосерийный фильм «Вечный зов» с чекистом Яковом Алейниковым. Не иначе как про него Байрон изрек крылатую фразу «проснулся в одно утро знаменитым».

Благодаря звездной роли на Владлена Егорыча глазели на улицах, норовили бесплатно отпустить продукты на рынке, уступали место в автобусе. На него ломилась разномастная публика, можно было уже не напрягаться, спокойно почивать на лаврах, что он, в общем-то, и делал. Личность яркая, независимая, своевольная, он мог позволить себе то, о чем простые смертные и помыслить не смели: озвучить свои претензии, потребовать повышения зарплаты, поскандалить с режиссером, осадить директора. Он ничего не боялся, ни от кого не зависел, никому не подчинялся. Не все роли получались у него триумфальными. А кино – кино да. Вся страна знает его благодаря кино.

Журналистам он раз за разом отвечал, что он деревенский человек, сибиряк, его корни в селе Никоново, его не манит чужбина! А может, чувствовал, да сам себе не желал признаться, что там бы пришлось ежедневно самоутверждаться, каждый раз заново доказывать свою цену. Он, обвешанный премиями, орденами и медалями, там был бы один из тысячи, а здесь – единственный, непревзойденный, первый среди первых. Но даже у непревзойденного с возрастом закрадывалось опасение не соответствовать заявленному уровню, не удержать самим же поднятую планку. Стал отказываться от работы – в «Талантах и поклонниках», в «Плейбое – гордости Запада», и еще, и еще. Прятался за браваду, за алкоголь. Выпивки требовалось всё больше, а ролей оставалось всё меньше.

На репетиции в театре «Красный факел», 2017 г. Фото автора.

Тридцать лет и три года Бирюков проработал в «Красном факеле» – и был уволен. Руководство театра решило избавить труппу от балласта, с почетом проводить уважаемых мастеров на пенсию. Департамент культуры это решение отменил. Но с того момента что—то окончательно надломилось в душе Владлена Бирюкова. Больше на сцену он не вышел.

У каждого свои мотивы и свой масштаб. В 1975-м, получив диплом выпускника Новосибирского государственного театрального училища, Владимир Лемешонок слегка огорчился, что надежда на Москву мелькнула и тут же пропала, и он сам тому виной. Тот эпизод растаял в глубоком прошлом. Новосибирск навсегда пригвоздил его к этой земле, и каким бы жестким и бездушным ни был город, он у него останется один.

И театр у него будет один: театр-дом, театр-обитель, театр-пристанище. Именно этот театр сформирует его личность как воплощение уникальных черт большого артиста.

Все свои силы, кои отпущены природой, Владимир Лемешонок отдаст провинциальной сцене. Он будет ценить сложные роли выше успешных и затыкать уши при звуке медных труб. Никакие призы и звания не поколеблют его беспощадной самооценки, и трескучее слово «успех» будет казаться хотя и приятным, но пустым. Штучное качество. Практически невозможное.

12. Школа молодого бойца

«Февраль 1975 года. Мне в атмосфере, сотканной из ароматов и привкусов легкого веселья и дешевого вина, вручают диплом об окончании театрального училища. Я становлюсь специалистом (так написано в дипломе – по специальности „актер драмы“)». Так он начнет свое воспоминательное эссе «Сбивчивый монолог на венском стуле» через 22 года после выпускного вечера.

После окончания НГТУ курс Лемешонка рассредоточился по разным точкам мира и с тех пор ни разу не собирался в полном составе. Кто-то из выпускников уехал-таки в Златоуст. Ольга Розенгольц выбрала супругом завмуза «Красного факела» Лёву Богуславского и отправилась с ним на ПМЖ в Израиль. Людмила Лосякова распределилась в Абаканскую драму, где и осталась. Анатолия Узденского отхватил Томский драматический театр, откуда он ненадолго перебрался в новосибирский «Красный факел», а оттуда надолго – в «Старый дом». Михаила Аблеева отправили в «Старый дом», а после армии взяли в «Красный факел». Владимира Лемешонка затребовал новосибирский ТЮЗ, где он обосновался на целых восемь месяцев.

Он мечтал попасть в «Красный факел», и вовсе не потому, что там работает отец. «Красный факел» манил недоступностью, вызывал смутное и непонятное ощущение чего-то потустороннего, бередил душу стремлением к неведомому чуду. А ТЮЗ был прост и понятен, ведь там он вырос, познал первый успех как чтец студии «Спутник», со студенческой скамьи был занят в репертуаре. Эта сцена была ему знакома, в этом здании он знал каждый закоулок. Здесь он видывал, как королям клеят бороды, а золотые короны сооружаются из картона. Здесь он понял, что обман бывает прекраснее правды, но проще, чем правда. Здесь он был свидетелем того, как крутится зеркальный шар, пуская солнечных зайчиков в пляску по занавесу и потолку.

В период расцвета Новосибирского театра юного зрителя главрежем значился Лев Белов, который искренне любил искусство, театр, актеров, зрителей. На многое закрывал глаза, и жилось в этих стенах весело и легко. ТЮЗ, прежде чем стать «Глобусом», до своего переезда в огромное, специально для него построенное здание почему-то в виде парусника, располагался в самом центре города, в уютном и компактном Доме Ленина. Все находились друг у друга на виду, и дружить было легче, чем враждовать.

Портрет из фойе ТЮЗа, 1975 г. Фото Геннадия Седова.

Инцидент с подметными письмами не вспоминали – ни тот, кто из него самоустранился, ни тот, кто его затеял. Недавние противники быстро стали добрыми приятелями и многократно чокались за искусство. Сбрасываться по рублю цвет труппы начинал с утра. Брали обычно портвейн плюс пиво, за алкоголь не считавшееся; ограниченность наличности и ассортимента обостряла кураж. Телепаться от служебного входа до сборища, нарушая условную конспирацию блямканьем стекла, было лень, засим проникали в гримерку через окно. Набивались туда под завязку, развешивали топоры, к вечернему спектаклю успевали протрезветь, но не всегда. Свято блюли традиции русского театра, взрастившего знаменитых пьяниц. «Мы артисты, наше место в буфете», – цитировал Лем комика Шмагу из Островского, разливая бурду по стаканам (такую роскошь, как рюмки, позволить себе не могли).

На выговоры Лем не реагировал, а всего их за период тюзовской эпопеи было четыре. Это была относительная свобода, опробованная еще в училище, – та ее максимальная форма, которая допустима при невозможности свободы вообще, то ее бытовое проявление, которым травит душу экзистенциальная несвобода, та реакция на советский застой, который вытравливал из человека личность, низводил его до винтика, крутящегося по воле великой коммунистической партии. Самоконтроль отсутствовал напрочь, потребность в самодисциплине не вызрела, ибо всё это на тот момент было бессмысленно. Теплые отношения внутри коллектива обесценивались повальным хамством, лицемерием, приспособленчеством снаружи.

Владимир Лемешонок был занят в трех постановках для школьников, и тут режиссер Виктор Орлов взялся за музыкальную сказку «Емелино счастье». Володь, сказал он, ты так здорово пел в «Живом портрете», давай-ка ты у нас исполнишь главную партию. Лем аж поперхнулся. Смеетесь, что ли: нет ни слуха, ни голоса. И волшебная роль досталась Игорю Белозёрову – у него есть и слух, и голос, он этого не скрывает. А Лем играл его брата-разгильдяя. Слов не так много, зато есть где подурачиться.

Едва Лем начал входить во вкус, только-только привык каждый день спешить на работу, как лафа закончилась. Пришла пора отдавать долг Родине, повестка свалилась в почтовый ящик откуда не ждали. Лем не планировал ходить строем, но и откосить было не в его характере. Они подробно обсудили проблему с Уздой, тот подошел к вопросу основательно, выдал весьма ценные рекомендации.

Организовали проводы, куда Лем заявился с юной бухгалтершей Нюшей, которая вот уже полгода помогала ему осваивать науку страсти нежной. Нюша к тому времени испытала муки ревности, недавно встретив его в обнимку с другой девушкой, очень красивой, между прочим, актрисой, и поняла, что пропала. Она даже всплакнула у него на плече, таким макаром закрепив горечь расставания и наградив преференциями из категории «буду ждать». Дома он последний раз отоспался, мама накрыла прощальный завтрак, папа отвез на сборный пункт, откуда начался кошмар длиною в армейский срок.

Его доставили в учебку военной части Омской области. Принудительная присяга, автоматический прием в комсомол, мол, перемол, валидол. Самый лживый лозунг из всех советских: «Армия – школа мужества». У офицеров своя речевка: «Есть такая профессия – Родину защищать». Родину защищали непонятно от кого, а от дедовщины защиты не было.

Каждый день начинался с абсурда: встать! лечь! встать! лечь! И затем эти изуверские 45 секунд судорожных манипуляций с обмундированием. Утренний кросс заставляет забыть, кто ты такой и как тебя зовут. Понятия личной собственности не предусмотрено. В первый же день службы украли мыло, затем настала очередь сапог, бритвы, присланных родителями денег. Армейская зима показала, что такое школа мужества – носки из посылки немедленно были изъяты. Холод и голод ощущались постоянно, круглые сутки. Беспрестанно кашлял, не проходил насморк, повыскакивали прыщи, всё тело болело и внутри, и снаружи. Много курил, в основном «Приму», и еще больше кашлял.

Письма писал тайком, урывками, на самоподготовке, обрисовывал всё как есть, не греша лукавством позитивного мышления. Тут с какой точки ни посмотреть, везде получалась мерзость. «Тоскливо мне здесь, как в темной, глубокой яме, – сообщал он матери. – Всё думаю о вас, мысленно брожу по квартире. А время будто бы встало по стойке смирно и испытывает мое терпение своей медлительностью. Такое чувство, что наконец-то Судьба нашла для меня пригодное место, что я так и останусь здесь навсегда – такой жалкий, покинутый всеми, одинокий. Сейчас я опять плачу, опять отчаяние напало на меня. Оказывается, самое важное из всего, чего я лишен теперь, – это возможность поговорить с тобой. Очень часто (и всё чаще и чаще) мне кажется, что ни секунды нельзя жить, не видя тебя. Как ужасно понять, до какой степени ты мне необходима, только тогда, когда нас разъединила разлука».

Встреча Нового 1976-го года была самой депрессивной в его жизни. Телевизор, лимонадик, печеньице, конфетки-батончики, ни капли спиртного, чужие лица, тупые шутки, пошлые подначки, сплошное одиночество в толпе, недоступность уединения, ужас от осознания того, что весь его культурный багаж не только лишний, а мешает и вредит, и он не сможет вернуться в профессию, ибо становится другим человеком, точнее, недочеловеком, ничтожеством, лагерной пылью. Были и удовольствия – зачеркивать в календаре отмаявшийся день. Ему что-то вдалбливали, к чему-то готовили, будущего не существовало, незаметно растаял снег, и он, стянув гимнастерку и бухнувшись на молодую траву, тут же обгорел на солнце.

В конце весны он вышел из учебки младшим сержантом и был назначен командиром мотострелкового отделения, о чем сообщил домой: «Это дело требует омертвения всех чувств». Но чувства не омертвлялись, как и убеждения, прежде всего то, что никем нельзя командовать. Не научился он и подчиняться. За это его били втроем, пинали по ребрам. Хоть бы убили насмерть, молил он бога, а толку. Будучи на посту, вставлял дуло Калашникова себе в горло. Но даже решившемуся на выстрел набоковскому Смурову, в которого он вчитается много позже, сей трюк не удался.

Выдержать всё это невозможно, зато возможно привыкнуть. Впоследствии в нескольких источниках он вычитает мысль, что ад находится на земле, это всего лишь одна из форм жизни. Касается это не только армии. Год за годом он продолжал убеждаться в этом.

МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО МУЖЕСТВО И ЛОЖЬ

– Самое отвратительное, что я увидел в армии, – строгая иерархия. Лейтенант трепещет перед своим начальником, а тот перед своим, а тот еще перед большим начальством. Я видел полковника, который дрожал, когда на него орал генерал, а потом этот полковник отыгрывался на лейтенантах, а те измывались над рядовыми. В чем мужество? В том, что тебя унижают, и ты терпишь. А потом унижаешь ты. Мужество в том, чтобы это выносить, понимая, что изменить не в твоих силах. Доблестная советская армия оказалась концентрацией советской действительности, в которой всё глупо, бездарно, омерзительно, цинично. Сплошная ложь и подтасовка, и при этом кругом патриотические плакаты. Армия – это выжимка из всего происходящего, беспощадная пародия на социум. А народ на параде с восхищением смотрит, как они с треском и грохотом провозят по площади свою смертоубийственную херню.

Я разговорился с одним неглупым офицером, разговор был свойский, будто я не солдат, а он не майор. «Зачем работать, если и так можно всё получать? Всё тебе дадут, оденут, накормят», – разоткровенничался типичный советский офицер.

Когда у меня родился сын, я страшно переживал, что когда-то его заберут в армию. Но пронесло. У него что-то было с шеей, и ему дали белый билет. Всё получилось без каких бы то ни было усилий с моей стороны, я до последнего не мог в это поверить…

Июнь 2000 г.

Спрашивал у матери про свою девушку: «Как там Нюша, носу не кажет? Боится, дурочка, ну бог с ней. Я тут ее писем жду, как манны небесной, а как приходит письмо, и если оно мне понравится, то жизненный тонус поднимается и дня на три мне всё нипочем делается». Нюша приехала к нему в Топчиху, страшному, тощему, злому, на целые сутки. Расставались словно навсегда, еще не ведая, что совсем скоро, еще скорее, чем наступит дембель, они смогут видеться сколько захотят, но в таком случае идиллии обычно капец.

Родителям в кои-то веки пришлось пустить в ход связи, авторитет, положение, и оно возымело. Не верилось, что так бывает, но так бывает: относительное прекращение кошмара. Пехотинца перевели в Новосибирск, в военный городок на Воинской, в ансамбль песни и пляски Сибирского краснознаменного округа. Там он и дослужил второй год срочной службы.

По прибытию на новое место случилось еще одно чудо, о котором и помыслить-то было бы чересчур дерзко. Чудо-юдо называлось Аблеев. Отсрочки закончились, и ему тоже выхлопотали поблажку. И отправили не куда-нибудь, а в ансамбль песни и пляски Сибирского краснознаменного округа. Однокурсники стали, так сказать, однополчанами. «Апофеоз», – лаконично обозначил Аблеев момент их встречи.

Проговорили всю ночь. Разработали план увольнений и самоволок, придумали маршруты побегов и прибегов. Достигли соглашения брать от жизни всё, даже если условия тому противятся. По-прежнему совпадали у них юмор, оценки, реакции, взгляды, и даже синекуру поделили пополам: Аблей – секретарь комсомольской организации, Лем – его заместитель. На гражданке хлебные должности были бы оскорбительны, но здесь вынужденный формат выживания. Личная жизнь у обоих тоже была на высоте.

«Я твоя душой и телом», – призналась Нюша. Неуклонно приближался дембель, еще немного, и Нюша его дождется. Всё было так хорошо, что дольше продолжаться не могло. Он уже это проходил (и пройдет еще не раз): его любили больше, чем он, он не мог дать столько же, сколько давали ему. Нашел, к чему придраться, вернее, к кому, то есть к себе самому. Стал себе противен до такой степени, что был готов на любую глупость, вплоть до того, чтобы отказаться от девушки. И он совершил поступок, солдату совершенно не свойственный, как правило, случается наоборот. «Нам надо расстаться», – печально сообщил Нюше, проводил на автобус, поцеловал в щеку.

Эта девушка оказалась редкой породы – она не стала донимать вопросами, устраивать сцены, выяснять отношения. Но и убеждать его, что он, несмотря ни на какие недоразумения, всегда будет для нее единственным, она тоже не стала. Нюша пришла в часть на концерт ансамбля песни и, разумеется, пляски инкогнито, свидания с ним не искала, а он сделал вид, что ее не заметил. С тех пор они не виделись.