Полная версия:

Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи

Посреди потопа

«Проповедайте Евангелие всей твари» (Марк 16:15) и «стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Коринфянам 16:13) – два новозаветных требования, равно обязательных для христиан. Если бы пришлось выбирать из них, то, как обычно считается, первый Рим предпочел бы экспансию, третий – стояние. Можно усомниться в этом, видя движение во все стороны, которое непрерывно осуществляла Русь, освободившись от ордынского ига. Но движение это, по крайней мере первоначально, не осознавалось как экспансия, оно было ситуативным и к тому же происходило в исторических границах Руси, какими они хранились в памяти о предмонгольском времени: «Отселе до угор и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы, до немець, от немець до корелы, от корелы до Устьюга… и за Дышючим морем; от моря до [волжских] болгар, от болгар до буртас, от буртас до чермис, от чермис до мордви, то все покорено было Богом крестияньскому языку – поганския [языческие] страны» (Слово о погибели Русской земли). Минула эпоха ига, и в «Казанском летописце» середины XVI века земли Поволжья причисляются к исконно русским: «Якоже поведают Русь и варвари, все то Руская земля была едина, идеже ныне стоит град Казань, продолжающеся в длину с единого Нова града Нижнево на восток, по обою странам великия реки Волги вниз и до Болгарских рубежов и до Камы реки, въ ширину на полунощие и до Вяцкие, рече, земли и до Пермския, на полудние до Половецких предел, все то держава и область Киевская и Владимерская, по тех же ныне Московская». Борьба на западных рубежах с Литвой, Ливонией, Швецией тоже обосновывалась как возвращение «отчин и дедин» великокняжеской династии.

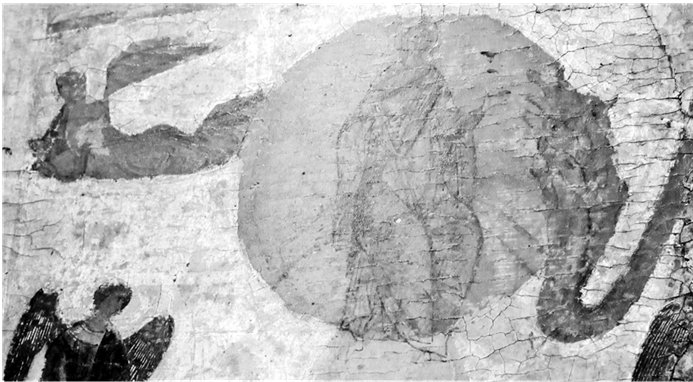

Сам Псков, в окрестностях которого подвизался Филофей, был присоединен к Москве при его жизни, и существуют сведения, согласно которым старцу приходилось заступаться за горожан, страдавших от произвола московских чиновников. Однако присоединение старец, по всей видимости, считал совершенно естественным, так как вообще в Московском государстве он усматривал пространство, где вера, постепенно сгоняемая с лица земли, нашла себе пусть временное, как временно все на земле, но надежное пристанище. «И даны быша жене криле великаго орла, да бежит в пустыню, змий же изо уст своих испусти воду, яко реку, да ю в реце потопит. Воду же глаголют неверие. Видиши ли, избранниче Божий, яко вся христианскаа царства потопишася от неверных, токмо единаго государя нашего царство едино благодатию Христовою стоит». Выше мы установили, в каком смысле «вода» является «неверием». Рассмотрим теперь следующий вопрос: как Русь оказалась той самой пустыней, в которую бежала «жена, облеченная в солнце» – Христова Церковь [14].

Для ответа нам стоит обратиться к толкованиям Апокалипсиса в древнерусской традиции. В этих толкованиях, собранных из трудов Андрея Кесарийского и некоторых неназванных «других» комментаторов [15], понимание «пустыни» было представлено в трех различных планах: богословском, антропологическом и пространственном. Согласно первому плану, пустыня есть образ «тишины и безмолвия» ума, его удаления от «всяких еретических учений». Орел, давший жене свои крылья, знаменует Христа, два крыла – два Завета, при помощи которых Церковь отличает богословскую истину от заблуждения. «Внемли же, где залете, – замечает один из толкователей, – услышиши, яко в пустыню, сиречь к человеком нехудожным и немудрым». Здесь открывается второй, антропологический план интерпретации. Безмолвный, то есть несмущаемый ум в последние времена дается людям простым, необразованным. Среди них чудесная жена «имать пребывати питаема». Наконец, третий план присутствует у Андрея Кесарийского. Змей посылает за женой реку, чтобы задержать ее – «сиречь безбожных мужей, или лукавых бесов, или различных искушений множество», но земля помогает жене, поглощая этот поток, то есть «долготою путя, и безводием и сухотою стремление лукавых удержующи».

Если соединить все эти толкования воедино, чего традиция вовсе не возбраняет, получается образ пустыни по всем азимутам: дальность расстояний, суровость климата, необразованность людей и безмолвие ума, стоящего неподвижно в молитвенном бдении. Все это до такой степени напоминает Россию, что даже удивительно появление столь емкой образности уже в начале XVI века, на заре становления большого Московского государства.

Пустыня окружена водами потопа, которые она, помогая жене, поглощает протяженностью своих расстояний. Потоп есть неверие. Это – и «еретическое мудрование» инославных, и нашествие «агариных внуков» [16]. Хотя последние «веры не повредиша, ниже насилствуют греком от веры отступати», если бы они не были частью «потопа», Филофей не говорил бы, что «вся христианскаа царства потопишася от неверных». В послании к великому князю Василию III приводится следующий критерий окончания исторического времени: «Егда узрим обстоим Рим перскими вои, и персы на нас со скифяны сходящас на брани, тогда неблазнено познаем, яко той есть Антихрист». Кто для книжника «персы» и «скифы», установить нелегко. Применительно к историческому моменту здесь мог подразумеваться Сефевидский Иран и/или Османская империя. Во всяком случае, при неточном отождествлении тот или иной этноним в подобных толкованиях указывает обычно в направлении соответствующей географической области. Поэтому, с точки зрения греков и других европейских народов, русские нередко представали «скифами», а с точки зрения самих русских, «скифами» были степные народы.

Бегство жены в пустыню. Фрагмент иконы Апокалипсиса из Успенского собора в Москве, ок. 1500 г.

Итак, Рим – это «мы», христианское государство, с уничтожением которого на земле наступит новая, небывалая всемирная монархия обожествленного правителя, ведущего этот мир к гибели. А до тех пор нужно позаботиться о своем ответе на Страшном суде, соразмерном полученному дару. Филофей не думает о возможности отсрочить последние времена, как будто их наступление зависит от наших дел, как перед потопом. Для средневекового сознания с его истовой и догматически строгой верой крайне наивной должна была представляться мысль об отсрочке человеческими усилиями «времен и сроков, которые Отец положил во Своей власти» (Деяния 1:7). С апостольского времени было известно, что мир будет существовать до тех пор, пока в Церковь не войдет «полное число язычников» (Римлянам 11:25).

Христиане подвизаются «не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Ефесянам 6:12). Эта невидимая брань была столь очевидной, что требовалось особое обоснование для брани видимой, которую ведут царства, и оно было дано в древнем, известном на Руси житии святого Константина-Кирилла Философа, славянского просветителя. Отвечая на вопрос мусульман, почему христиане воюют с ними вопреки заповеди не противиться гонителям, святитель отвечает: «Ради друзей мы делаем это, чтобы с пленением тела и душа их пленена не была». Иными словами, брань идет не против государственных образований или народов, а против искушений, в том числе тех, которые навязываются при помощи силы. Защита друзей, то есть единоверцев, от искушающего насилия – благо; в ней проявляется тот же промысл, который и всегда защищает одного человека от непомерных для него искушений, а другого делает мучеником. В данном случае мучеником становится воин: святой Константин цитирует в связи с этим слова Спасителя о любви, когда кто «свою душю положит за другы» (Иоанна 15:13). Таков, стало быть, смысл существования христианского Рима, полностью осознаваемый Филофеем. Но почему принципиально невозможен дальнейший переход этой харизмы (translatio imperii, как говорят историки) от Москвы куда-нибудь еще?

Отчего «четвертому не быти»?

Русь не первая заявила свои притязания на римское имперское наследие. Болгарская столица Тырново в XIII веке, когда Константинополь был захвачен крестоносцами, а у болгарской церкви появился свой патриарх, провозглашалась Новым Царьградом, который «растет и мужает, крепнет и молодеет» [17]. Сербский краль Стефан Душан в первой половине XIV века именовался «царем сербов и ромеев». Двуглавый орел на имперских знаменах в европейских междоусобных войнах «малого ледникового периода» выражает все ту же идею. Но это лишь означает, что идея империи, а именно христианской империи, существовала объективно и независимо от «историософских концепций».

Питер Меленер. Осада Магдебурга (1631). Фрагмент картины. Нац. музей Стокгольма

Исключительность положения Руси XVI века была в том, что она действительно осталась единственной независимой державой православного мира. Эту исключительность не нужно было изобретать: она была ясна для непредвзятого ума. Исторический свод «Хронограф русский» 1520-х гг., то есть современный Филофеевым посланиям, заканчивается падением Константинополя, когда магометане «поплениша благочестивые царствия».

Филофей, как мы видели, сформулировал создавшееся положение в условиях альтернативы. Как знать, произвел бы отрывок из альманаха Штефлера и Пфлаума такое впечатление на русских вельмож, не имей они сами смутного ощущения этой альтернативы: Русь в союзе с папством – и сама по себе. До начала ХХ века идея союза с папством будет периодически всплывать посреди тематики «русской идеи», отголоски ее периодически слышатся и теперь. Действительно, почему не объединить усилия хотя бы в том, в чем их можно объединить, и не получить поддержку от внушительного центра силы в том, в чем он сможет оказать ее? Папа уже не смещал ни германских императоров, ни польских королей; уния, принятая на почетных условиях, могла бы подразумевать и относительную церковную автономию. Словом, вполне убедительных политических и экономических оснований для неприятия Русью римо-католицизма не усматривалось, оставались основания религиозные. Мы уже довольно говорили о них, теперь остается добавить, в связи со слабостью других оснований, что эти были живыми. Не случайно поэтому и обращение дьяка к иноку (причем в то же самое время дипломат Федор Карпов, интеллектуал своей эпохи, адресует похожий запрос преподобному Максиму Греку), и бодрость иноческих ответов сравнительно с растерянностью светской администрации.

На великое одиночество, казалось бы, обрекала себя Русь этим бодрым осознанием своей исключительности. Упираясь тылом в тайгу, она имела для этого ресурсы. И страшным было не политическое или культурное одиночество – их значение преувеличено, так как изоляция не наступила и не могла наступить по самому географическому положению России, не столь уж и окраинному. Страшным, под стать всему тревожному веку, когда в Европе не на шутку кипели страхи, было утверждение «четвертому не быти»: в нем чувствовался ритм истекающего времени. Только монашеский в целом настрой Руси объясняет, почему бодрость преобладала над страхом. Монах умер для мира и не боится близости конца времен. Мирянин, живущий идеей подвига, воспринятой из монастыря, благодарен краткой жизни за ее дары и не ждет от нее многого. Из таких людей можно было строить империю.

Мы привыкли ощущать неограниченность времени, согласно принятой космологической модели простирающегося на миллиарды лет назад и вперед. Поэтому «четвертому не быти» звучит диссонансом для уха современного человека. За миллиарды лет даже имена всех существующих на планете стран изгладятся из памяти землян. Не все замечают, правда, что и в этом есть нечто страшное, даже более, быть может, чем в представлении о близком конце света. И череда Римов, принимающих друг у друга первенство на протяжении миллионов лет, хотя по всем известным законам физического мира возможна, исторически невообразима. Здесь не место рассуждать о том, выглядит ли вообще планета Земля местом, подходящим для столь долгого проживания. Многое в этом рассуждении зависело бы от того, чего мы в принципе ожидаем от цивилизации. Но и с учетом уже сказанного понятно, что Римов не могло бы быть слишком много, а потому ограничение их количества интуитивно выглядит оправданным.

Тем не менее именно число три требует разъяснения. В послании к Василию III старец пишет: «Уже твое христианское царство инем не останется, по великому Богослову, а христианской церкви исполнися блаженнаго Давыда глагол: Се покой мой в век века». Хотя существует мнение, что уже это послание не принадлежит Филофею [18], ссылка на Иоанна Богослова подтверждает скорее обратное. Эта ссылка является характерной деталью, которая в послании к Мунехину формулируется так же, – «по великому же Богослову», – но применительно к другому сюжету: «Жена облъчена в солнце, и луна под ногама ея», и прочее. Итак, источник «четвертому не быти» ясен: это святой Иоанн Богослов. Знание источника поможет нам освободиться от влияния незрелых гипотез, согласно которым то ли счет Римов просто идет на священное число три, то ли восходит к монструозному трехглавому орлу из 3-й книги Ездры[19], то ли связан с пророчеством Даниила о трех рогах четвертого зверя [20]. Все эти версии ничего не дают в контексте Иоанна Богослова, Откровение (Апокалипсис) которого является развернутой аллегорией мировой истории от начала и до конца. Но в этой книге число три не занимает сколько-нибудь заметного места. Может быть, Филофей цитирует здесь какой-то авторитетный в его время апокриф или катену (сборник изречений), где приводится ссылка на неизвестные слова апостола? До сих пор, насколько нам известно, никто не открыл такого источника, так что, если он и был, о нем пока ничего нельзя сказать.

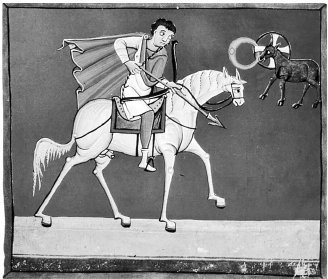

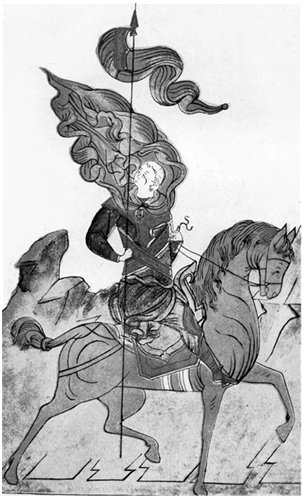

Обратимся все же к Откровению Иоанна и попробуем искать не упоминание числа три, а само число, то есть реальные три вещи, которые бы отличались от других и сходились между собой. Такие три вещи в тексте действительно есть – это три всадника, предшествующие четвертому, о котором сказано «и видех, и се, конь блед, и седяй на нем, имя ему смерть: и ад идяше вслед его» (Откровение 6:8). В живописи, к которой мы больше привыкли, все четыре всадника изображаются как страшные носители разрушения, отождествляющиеся со страхами раннего Нового времени: чумой, войной, голодом и смертью. Таковы они на картине «Воины Апокалипсиса» Виктора Михайловича Васнецова (1887), еще раньше на гравюре Василия Кореня, создателя первой русской гравированной Библии (1696), и на послужившей ей прообразом знаменитой гравюре Альбрехта Дюрера (1498). Иначе выглядят всадники на древних миниатюрах, будь то восточных или западных. Они являются не одновременно, а друг за другом, как в самом тексте с его толкованием, и выступают изображениями не одной реальности, но четырех разных, из которых три первые относятся к историческому времени, причем именно христианской эры, а четвертая – к стремительному финалу истории.

Первый всадник. Бамбергский Апокалипсис, нач. XI века

Первый всадник. «И видех, и се, конь белый, и седяй на нем имеяй лук, и дан бысть ему венец: и изыде побеждаяй, и да победит» (Откровение 6:2). Согласно толкованиям этого фрагмента, засвидетельствованным в рукописной традиции XVI века, всадник на белом коне символизирует апостолов, которые из лука – своего сердца – испустили стрелы евангельской проповеди. Победоносность апостолов символизирует и лев, небесное животное, говорящее «приди и виждь» в начале этого видения. Лев являет «царское апостол мудрование на бесы». Апостольское слово по своей мощи было подобно рыканию льва. «Сии вопиют гласом великим, призывающе неразумивых к познанию таин Божиих, понеже вернии зело желают, да вси в разум истинный приидут». Победа апостолов заключается в обращении народов и в их собственной славной мученической кончине.

Второй всадник. «И видех, и се, изыде другий конь, рыжий, и седящему на нем дадеся ему взяти мир от земля, и да убиют друг друга, и дадеся ему меч велий» (Откровение 6:4). Вопреки тому, что мы с нашей прямолинейной логикой могли бы подумать, Андрей Кесарийский с готовностью видит во втором всаднике второе поколение христиан – мучеников и учителей Церкви, которые воплотили в жизнь обетование Спасителя: «Не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его…» (Матфей 10:34–35). Отъятие мира толкуется не как политические и военные конфликты, но как противостояние мирским искушениям, в том числе насилию над совестью. Согласно другому комментатору, конь огненного цвета «являет и ложных учителей и еретик, они же аки огнем жегоша, от истины отвращающе человеки».

Третий всадник. «И видех, и се, конь ворон, и седяй на нем имеяше мерило в руце своей. И слышах глас посреде животных, глаголющ: хиникс пшеницы за динар [21], и три хиникса ячменя за динар, и елея и вина да не преобидеши» (Откровение 6:5–6). Измерение Андрей связывает с усилением искушений. Силы искушаемых и цена их терпения оказываются различными. Но елей и вино, которые в античности понимались как лекарства, изображают человеколюбие Бога, врачующего душевные раны отпавших и возвращающихся. Другой толкователь говорит, что черный цвет – это цвет умирающего, а мерило предвещает голод и нехватку земных благ. Символически это духовный голод, который усиливается среди «неверных». Елей и вино, согласно этому толкователю, следует понимать в том смысле, что «благая творящих» Господь не оставит, но даст им пережить этот период, питаясь в пустыне, подобно пророку Илии.

Четвертый всадник. «И видех, и се, конь зеленый [вариант: бледный], и седяй верху него, имя ему смерть, и ад последоваше ему, и дана бысть им власть убити на четвертой части земля мечем, гладом, и смертию, и зверми земными» (Откровение 6:8). Примечательно пересекается с посланием Филофея второе толкование этого текста в нашей рукописной традиции: «Сим конем знаменает и всех лицемерников и еретиков, над ними же седит смерть, и ад за ними идет, сиречь потопление вечное». Убитые на четверти земли относятся здесь и к насильственно убиенным, и «наипаче мечем ложнаго учения еретическаго». Также и голод трактуется двояко: физический и «глад слова Божия». Зверей тот же комментатор интерпретирует как «учителей, по плоти живущих, и жестоких и суровых, и еретическими хитростьми поревающих в погибель человеки».

Второй всадник. Русский лицевой Апокалипсис XVI века

Четыре апокалипсические эпохи сменяют друг друга не обязательно так, чтобы одна наступала с исчезновением предыдущей, но, может быть, и наслаиваясь, как черепица. При этом географический центр первой, самой короткой и самой светлой эпохи апостолов, – Рим, где закончили свои земные странствия «первоверховные» Петр и Павел. Вторая, эпоха мучеников и святых отцов, а значит, и Вселенских соборов, обретает постепенно свой центр в Константинополе, втором Риме, что не означает моментального падения первого: так, в письме к Мунехину Филофей отмечает, что латиняне на протяжении многих веков были «в соединении с нами». Третья эпоха – это, как мы видели из толкования, бегство в пустыню. Поскольку это еще не конец земной истории, вполне логично, если, считая Римскую империю «удерживающей» мир от прихода антихриста (таково известное толкование святителя Иоанна Златоуста на 2 Солунянам 2:7), Филофей видел в ней эпоху Третьего Рима. В тексте Апокалипсиса Рим вообще нигде не упомянут, но нельзя не согласиться с тем, что Филофей созвучен толкователям, хотя от них его отделяет примерно такой же промежуток времени, как их самих от апостола Иоанна. Толкователи с готовностью применяют Апокалипсис к историческим событиям, им уже известным, – не потому что рационалистически «приспосабливают» его к своему времени, а потому что действительно считают его предсказанием и находят уже отчасти сбывшимся. Филофей делает то же самое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Stöffler J., Pflaum J. Almanach nova plurimis annis venturis inservientia <1499–1531>. Ulm: Johann Reger, 1499.

2

Прообраз этой фразы содержится в Евангелии от Луки в контексте повествования о последних временах, а конкретно – начале конца: «Начинающым же сим бывати, восклонитеся и воздвигните главы вашя: зане приближается избавление ваше» (Лука 21:28).

3

Этот монастырь теперь называют Спасо-Елеазаровским, в честь чтимой иконы Спасителя, переданной сюда после упразднения Великопустынского монастыря в 1766 году. Во времена Филофея обитель была посвящена праздникам Рождества Богородицы и Трех святителей. Елеазаровой ее традиционно называли в честь основателя – преп. Евфросина Псковского, в схиме Елеазара.

4

Одним из источников для такого начала письма было, возможно, послание святителя Василия Великого о монашеском житии, помещавшееся в Кормчих книгах. Там говорится, что монаху должно быть «не собеседнику, невежди человеческих учений, готову прияти в сердци иже от Божественнаго учения».

5

Происхождение Филофея точно неизвестно. Устав преп. Евфросина допускал принятие в монастырь людей всех сословий и состояний (послушник не должен был давать вклада на свое обеспечение). Сам Филофей называет себя «сельским человеком», имея в виду, вероятно, то, что провел жизнь вне городов и учился дома либо при церкви.

6

Здесь и далее я обозначаю как Филофеевы все те цитируемые мною тексты, которые приписывались ему, в той мысли, что если они не противоречат друг другу, то принадлежат, во всяком случае, к одной среде; а кроме того, сомнения тех или иных исследователей в авторстве документа далеко не всегда равносильны его опровержению.

7

См.: Беневич Г. И. Полемика об опресноках при патриархе Михаиле Кируларии // Антология восточно-христианской богословской мысли. Т. II. М.: Никея, 2009. С. 411–412.

8

Авторитет (лат. auctoritas) – собственно, «авторство», то есть статус источника действия. Подлинным авторитетом обладает лишь тот, кто успешно действует, и лишь в той области, в которой действует. Свидетельствуя о святости отцов, Церковь тем самым придает им авторитет в духовной жизни.

9

Престолом в церкви называлось, как и теперь называется, собственно место преложения Святых Даров (хлеба и вина в тело и кровь Спасителя), а также епископский «стол» (кафедра, седалище).

10

См.: Алексеев А. И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XV – начала XVI в. СПб.: Алетейя, 2002.

11

В латинском оригинале «brutis, beluis marinis», то есть огромных земных и морских животных, за которыми стоят, может быть, легендарные бегемот и левиафан (3 Ездры 6:49). В неканонической библейской литературе эти твари представляют земную и морскую стихии, так что альманах, возможно, в образном виде намекал на частичное смещение моря и суши относительно друг друга.

12

Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Т. I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. М.: Изд-во Университета им. Дмитрия Пожарского, 2016. С. 146–147, 167, 169, 212. Этот автор (как и, например, Ф. Бродель в книге «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II») убедительно представляет степень зависимости государств того периода с их слабыми налоговыми системами от банковского капитала.

13

Характерен в этом плане рассказ из «Волоколамского патерика» о московском святителе Петре: когда он молился в Успенском соборе «о некоих делех земских», его келейник подошел к нему и сказал: «Ты молишися и хощеши услышан быти, а в казне у тебя три рублия». Святитель тут же велел раздать эти деньги нищим, и его молитва вскоре была исполнена. Автор «стяжательского» патерика заключает, что за такое «нестяжание» Петр и сделался Чудотворцем. Что же, «стяжатели» на самом деле были «нестяжателями»? Нас не должны вводить в заблуждение термины. «Стяжатели» не накапливали денег. Никто из критиков преп. Иосифа Волоцкого не ставит под сомнение его слова из известного письма к княгине Голениной: «в нашем манастыре обычей – сколько Бог пошлет, столко и разаидется». Отрицая ценность золота и серебра, «стяжатели» собирали вокруг монастырей земли, на которых вели обширное хозяйство. Поэтому призыв Филофея к великому князю не надеяться на злато вполне последователен.