Полная версия

Полная версияСтратегии снижения социальной рискогенности российского образовательного пространства (на примере организаций среднего общего образования)

Соцкластер ученых, учителей, врачей и кластер представителей культуры и искусства. Автор считает вполне обоснованным объединение этих представителей интеллигенции в один кластер, считая, что главное их различие – только в целевой установке. Ученым важно произвести новое знание, а служителям искусства – произвести эмоциональное воздействие на людей.

Кластер священнослужителей. Его роль совершенно специфична и не сравнима, по мнению автора, ни с какой другой.

В разные времена существовали и существуют сейчас различные группы людей, которые трудно идентифицировать как представителей названных социальных кластеров. Например, люди без определенных

занятий, представители разных структур гражданского общества, например правозащитники, работники сферы услуг. Их, считает автор, можно приписать к тем или иным кластерам в зависимости от менталитета и мотивации их действий.

Границы между социальными кластерами естественным образом размыты, и, более того, они могут частично накладываться друг на друга. Например, конструктор средств вооружения – одновременно известный ученый – может иметь репутацию и ранг в двух кластерах: ученых и военных.

У каждого кластера своя социальная роль в обществе, но равноправие их никогда не достигалось. Более того, в отдельные исторические периоды наблюдается доминирование одного-двух кластеров. В XVIII–XIX вв. в России военные и госслужащие были титульными сословиями. Бесспорное лидерство госслужащие имели в советское время в СССР. В советский период, по мнению С. Ю. Барсуковой, сложилось развитое сословное общество, в котором сформировалась качественно отличная мотивация труда. «В сословном обществе получают не за труд, а за службу. Разница принципиальная. Трудиться можно много или мало, а служить можно только хорошо или плохо»[66]. Рыночное поведение, считает автор, устремлено к «покорению новых вершин потребления», что и подразумевает количественное измерение труда и результата. Сословное служение качественно изменяет отношение к труду, превращая его в выполнение обязанностей, накладываемых обществом. Отсюда важен характер, а не мера труда, поскольку в особенностях служения закодированы социальная позиция индивида, его права, обязанности, привилегии, моральные и юридические нормы. Каждому сословию были положены определенные права и привилегии. «Если служить плохо – понизят в должности, что, скорее всего, вызовет снижение доходов, но отнюдь не потому, что на низшей должности меньше работы, а по причине менее ответственного служения. Труд оплачивается, а служба вознаграждается. Вознаграждаемые – это служивые люди, поделённые на сословия, т. е. группы, у которых разные обязанности перед государством с соответствующей дифференциацией вознаграждения и прав»[67].

В настоящее время в мире (но не в России), по мнению В. Л. Макарова, лидерство захватил кластер предпринимателей. В эпоху лидерства этого социального кластера можно выделить одну особенность, которая была менее выражена при доминировании других сословий. Речь идет о повышенном уровне агрессивности, стремлении подчинить себе другие сословия. Эта повышенная агрессивность проявляется, прежде всего, считает автор, в идеологической области. Обществу внушается, что только этот кластер производителен. Система ценностей и мотивация к деятельности этого кластера провозглашается единственно правильной. Остальные вынуждены разделять навязываемую систему ценностей.

Такой ценностный императив непосредственно сказывается на образовательном пространстве. Например, можно отметить такие негативные явления в сфере образования как следствия доминирования социального кластера деловых людей:

• установка на получение символов (дипломов и аттестатов и т. п.), а не стремление к усвоению знаний, компетенций, опыта;

• желание получить профессии, приносящие большие деньги;

• формирование искаженного мировоззрения, примитивизация сознания.

В последнее время получило распространение понятие «экономика знаний», обозначающее новый тип экономики, где знания являются рыночным продуктом, т. е. продаются и покупаются и являются главной движущей силой для дальнейшего экономического развития общества. Из этого положения вытекает, что знания нужны обществу только для того, чтобы их коммерциализировать, использовать в производстве других нужных для жизни продуктов. И, следовательно, ученые должны подчинить свои исследования запросам предпринимателей и нужны только тогда, когда предприниматели предъявляют на них спрос. Самостоятельной ценности знания в такой модели развития не имеют. Понятно, что это в высшей степени спорная и даже вредная и опасная для общества позиция. Социальный кластер бизнеса, по мнению В. Л. Макарова, не является по своей коммерческой природе подлинно инновационным. На самом деле он стремится[68]:

• сделать экономику знаний главным мотивом производства знаний;

• заменить знания новшествами;

• отделить прикладные знания от фундаментальных;

• спасти общество потребления с помощью перехода от экономики масштабов (economics of scale) к экономике разнообразия (economics of scope).

Комментируя эти пункты, ученый подчеркивает, что коммерческий подход искажает самую суть подлинно инновационного развития. Такой подход нацелен на то, чтобы замаскировать общество потребления, придав ему более позитивную окраску. Главный лозунг современного развития России: перейти от экономики эксплуатации природных ресурсов к инновационной экономике, совершенно, по мнению автора, верен и разделяется и правительством, и большинством граждан. Но социальный кластер предпринимателей пытается извлечь из него сиюминутную выгоду. Ученые в этой концептуальной модели существуют только для того, чтобы изобретать новшества. А дальше бизнесмены эти новшества освоят и получат прибыль. Отсюда часто звучащие в обществе претензии к ученым, что они приносят мало пользы экономике.

Второе положение логично вытекает из первого. Знания в новой экономике являются поставщиками новшеств и по существу с ними отождествляются. Внедрение инноваций в такой экономике неизбежно будет амбивалентным: с одной стороны, потребителям внушается, что без использования новшеств индивид неполноценен, с другой стороны, новшества используются в производстве, чтобы повысить эффективность и увеличить прибыль. Последний тип нововведений не вызывает сомнений в их полезности. А вот первый тип новшеств в большой мере является искусственным и малополезным для развития общества. Собственно переход к экономике разнообразия, о которой пишут многие экономисты как о доминирующей тенденции экономического развития, базируется именно на этом явлении, на изобретении и внедрении в массовое сознание различных новшеств. «Никто не спорит, что потребительские новшества нужны. Но превращать это в главный двигатель экономики – значит понижать интеллектуальный уровень человечества, толкать его в тупик. Как раз положение о ненужности фундаментальных знаний как якобы знаний, которые никому, кроме самих ученых, не понадобятся, которые бесполезны для экономики, иллюстрирует тупиковость пути в направлении тотальности общества потребления. Вера в то, что человечество стремится к самопознанию, к познанию окружающего мира и своего места в нем, должна рано или поздно переломить чисто потребительскую тенденцию и вернуть соцкластер предпринимателей на его законное место равного среди равных»[69].

Большую роль в распределении индивидов по социальным позициям и формировании сословий и играет образовательное пространство, которое в современном обществе является «кузницей кадров» для ниш социального пространства. Процесс социальной дифференциации молодежи начинается уже в образовательном пространстве средней школы. Современная Россия постепенно переходит к практически полному охвату молодого поколения обучением в средних учебных заведениях и значимому увеличению охвата молодежи обучением в средних профессиональных и особенно в высших учебных заведениях. Например, доля занятых учебной деятельностью среди населения 15–19 лет в 2007 г. составила 85,6 %.[70]

Для того чтобы занять более высокие позиции в сословной иерархии, как правило, индивиду необходимо иметь диплом вуза. Статистические данные свидетельствуют о росте популярности высшего образования. С 1995 по 2006 г. отношение численности студентов средних специальных учебных заведений к численности населения 15–19 лет увеличилось с 17,5 % до 22,7 %, а отношение численности студентов вузов к численности населения в возрасте 17–25 лет – с 14,3 % до 33 %[71].

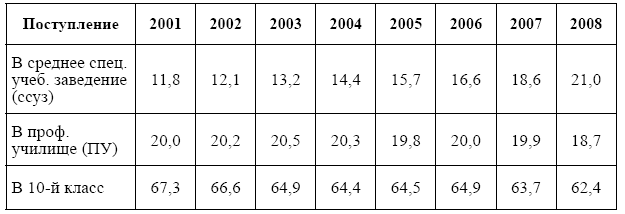

Для подавляющего большинства молодых людей всех сословий наиболее оптимальный путь к вузовскому диплому лежит через получение полного среднего образования в дневной общеобразовательной средней школе. Но после девятого класса общий поток учащихся делится на три составляющих. Часть молодых людей оставляют школу и поступают в средние специальные учебные заведения (техникумы, училища, колледжи), дающие как среднее образование, так и профессиональную подготовку. Другая часть направляется в профессиональные училища, обеспечивающие только начальную профессиональную подготовку и не дающие среднего образования. Динамика распределения выпускников основной школы по учебным заведениям отражена в табл. 4.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что большая часть учащихся после основной школы-девятилетки продолжают учебу до получения полного среднего образования. Доля таковых

неизменно росла в интервале 2001–2004 гг., а затем стала несколько сокращаться, оставаясь все же ведущей по соотношению с долями переходящих в профессиональные училища и средние специальные учебные заведения. Некоторое сокращение переходящих в 10-й класс, произошедшее в период 2006–2008 гг., имеет, по мнению статистиков, ряд причин, среди которых наиболее существенен эффект «демографического спада». Общий выпуск из основной школы сократился с 2 128 тыс. в 2000 г. до 1 279 тыс. в 2008 г.

Другая – значительно меньшая часть молодежи – переходит в учебные заведения начального профессионального образования. На протяжении последних лет их доля постоянно снижается из-за сужения системы подготовки. Оно было вызвано структурным кризисом этого канала профессиональной подготовки и демографическим спадом. Эти два фактора повлияли на укрупнение ПУ, слияние их друг с другом, а также с образовательными учреждениями среднего профессионального образования. В 2008 г. доля молодых людей, поступивших в профессиональные училища после основной школы, составила всего 18,7 %.

Таблица 4

Распределение выпускников основной школы по учебным заведениям в год выпуска[72]

Третий поток выпускников после окончания основной школы направляется в учебные заведения среднего специального образования. Эта группа была самой малочисленной в начале 2000-х гг.

Затем на протяжении последующих лет ее доля постоянно возрастала, а к 2008 г. она составила уже 21 %. В последние годы группа поступающих в средние специальные учебные заведения на базе основной школы стала превосходить по численности группу поступающих в профессиональные училища.

Таким образом, поворотный момент, во многом определяющий направление социальной мобильности молодежи, – это окончание основной школы-девятилетки. По существу, это точка бифуркации, которая влияет на дальнейшее позиционирование индивидов в социальном пространстве. Сам факт прекращения учебы в общеобразовательной школе после 9-го класса может служить важной социальной характеристикой той категории учащихся, которые ее покидают. Так, исследования И. П. Смирнова, Е. В. Ткаченко методом опроса 43 тыс. учащихся начального и среднего профессионального образования пятидесяти регионов России дали развернутую картину социально-демографического состава учащихся. Они показали, что 82,4 % родителей учащихся начального профессионального образования – рабочие и крестьяне, в том числе безработные – 12 %. Служащие составляют 7,1 %, инженеры – 3,7 %, руководители – 2,1 %. Исследование зафиксировало социальное неблагополучие родительских семей учащихся. Половина из них имеет неполные семьи. Дети воспитываются без отцов. Доход 80 % их семей ниже прожиточного уровня. Заметим, 6 % учащихся мотивом поступления в учреждение начального профессионального образования назвали «бесплатное питание»[73].

Результаты этого исследования эмпирически подтверждают общеизвестные социальные факты: учащиеся ссузов и в еще большей степени ПУ – это дети в основном из семей с более низкими ресурсами образования, статуса, материального положения; приходится добавлять – и хуже успевающие в школе. Они в основном формируют нижние слои всех современных сословий.

Для того чтобы уточнить, как влияет на последующее позиционирование молодежи в социальном пространстве факт прекращения учебы в основной школе-девятилетке, обратимся к вторичному анализу лонгитюдного исследования образовательных и профессиональных траекторий молодежи на протяжении 10 лет. Исследование выполнялось в Отделе социологии образования Института социологии Российской академии наук с 1998 по 2008 г. под руководством Д. Л. Константиновского. Обследовались выпускники средних школ, профессиональных училищ (ПУ), средних специальных учебных заведений (ссуз) Новосибирской области. Их жизненные пути изучались как количественными, так и качественными социологическими методами. Всего было опрошено 1246 выпускников дневных средних школ, ссузов и ПУ. Выборки для опроса в дневных средних школах в течение всех этих лет строились на квотной основе таким образом, чтобы различные группы молодежи – выпускники школ областного центра (Новосибирска), средних городов области, малых городов и рабочих поселков, а также сельской местности – были представлены пропорционально их доле в суммарном выпуске из школ области. Выборка формировалась как комбинированная многоступенчатая: на первом шаге производился отбор поселений, на втором шаге – выявлялись отдельные школы (которые могли характеризоваться как типичные объекты данного локального образования), в них проводился сплошной опрос выпускников[74].

В результате сравнения социального состава двух потоков «ПУ» и «ссуз» с выпускниками средних школ было подтверждено, что продолжает сохраняться социальная сословность этих видов образования. Исследователи установили, что для тех, кто оставил основную школу-девятилетку, существует весьма тесная связь между социальным слоем, к которому принадлежит учащийся, и типичным для данного слоя образовательным каналом.

Так, поток «ПУ» преимущественно составляют выходцы из рабочих семей. В этом отношении изучаемая группа наиболее гомогенна.

Среди выпускников средних специальных учебных заведений выделить какой-либо доминирующий статус родителей труднее – их социальный состав более разнообразен: рабочих семей меньше, чем в потоке ПУ, а представляющих непроизводственную сферу руководящих кадров, специалистов, служащих – больше. Интересные результаты дало сопоставление этих двух потоков с потоком выпускников полных средних школ с точки зрения их социальных ресурсов. В исследовании было проведено сравнение данных по ПУ и ссузам по количеству отцов с высшим образованием с аналогичными данными по школам. Они показали, что концентрация хорошо образованных отцов в потоках «ПУ» и «ссуз» значительно ниже, чем в потоке «школа» (8,5 % – 17,3 % – 36,4 %). Особенно заметен контраст между потоками «ПУ» и «школа», где доля отцов с высшим образованием превосходит аналогичный показатель потока «ПУ» более чем в четыре раза[75]. Таким образом, был сделан вывод: чем ниже социально-профессиональный статус семей, тем чаще выходцы из этого слоя переходят на учебу в ПУ после 9-го класса; чем выше социально-профессиональный статус семей, тем чаще дети из этих семей оканчивают полную среднюю школу. Однако современное образовательное пространство дает молодежи возможность повысить свое образование в дальнейшем.

Табл. 5 отражает, насколько используют эту возможность выпускники различных потоков[76].

Данные представленной таблицы показывают, что за десять прошедших лет во всех потоках увеличилась доля тех, кто прошел через систему высшего образования. Среди выпускников школ такое увеличение произошло с 65,8 % до 73,2 %. Таким образом, ориентация на высшее образование оказывается весьма устойчивой тенденцией для молодежи, оканчивающей дневные средние школы.

В потоке выпускников средних специальных учебных заведений доля получивших подготовку в высшей школе также выросла с 38,5 % до 50,8 %. Иначе говоря, этот поток разделился на две примерно одинаковые подгруппы: сохранивших среднее профессиональное и получивших высшее образование. Этот факт подтверждает, что через этот канал социальной мобильности реализуются две основных жизненных стратегии, определяющие выбор молодежи в момент окончания 9-го класса основной школы. Первая стратегия – получение специальности средней квалификации. Вторая – обеспечение доступа в вузы для тех выпускников, которые недостаточно уверены в своих силах.

Таблица 5

Уровень получаемого и достигнутого образования у разных потоков молодежи в год окончания среднего учебного заведения (1998) и спустя десять лет (2008), Новосибирская обл.

Выпускники профессиональных училищ в своем большинстве сохраняют ту подготовку, которая им давалась в «стартовых» профессиональных училищах. Десять лет спустя 66,3 % имеют начальное профессиональное образование. Накопление образовательного капитала в институциональной форме происходит здесь почти в равной мере еще по двум каналам: спустя десять лет 17,4 % молодежи получают среднее профессиональное образование и 14,0 % – высшее (еще 2,3 % неполное высшее). Несмотря на то, что у выпускников ПУ нет институциональных льгот при поступлении в вуз, произошло существенное увеличение молодежи, получившей высшее образование – с 1,2 % до 16,3 %.[77] В исследовании было выяснено, что, прежде всего, на изменение ситуации повлияла возможность платного образования. На первый взгляд, можно было бы предположить, что каналом платного образования будут чаще пользоваться те группы молодежи, где выше доля родителей из высокоресурсных групп, т. е. скорее выпускники школ, нежели молодежь двух других потоков, которые менее обеспечены материальными и социальными ресурсами. Между тем исследование показало другую картину.

Среди тех, кто окончил полную среднюю школу, доля плативших за учебу в вузе равнялась 41,9 %. В потоке выпускников ссуза этот показатель возрастает до 49,1 %. Наконец, доля плативших за учебу среди выпускников ПУ равна 76,9 %.[78] Иначе говоря, та часть молодежи, которая по происхождению принадлежит к малоресурсным слоям, недостатки своего среднего образования вынуждена компенсировать обращением к платным формам обучения в вузе. Заметим, что само платное обучение, предоставляемое коммерческими структурами (филиалами учебных заведений и т. п.), чаще оказывается менее качественным. Таким образом, даже если свести представление о качественном высшем образовании только к показателям «дневное обучение» и «бюджетные учебные места», то оказывается, что доступ к нему имеют, прежде всего, выходцы из семей, имеющих высокое положение в социальном пространстве, что отчетливо носит характер социальной селекции. Возросшая доступность высшего образования связана в основном с менее престижными вузами (значительно чаще в заочных или вечерних формах, и при этом платных). Полученные дипломы востребованы лишь в узком сегменте рынка вакансий (это в первую очередь офисные служащие, работники малого, среднего бизнеса). Другими словами, такого рода дипломы не способны обеспечить реальной восходящей мобильности в социальном пространстве. Об этом свидетельствует приведенная ниже табл. 6.

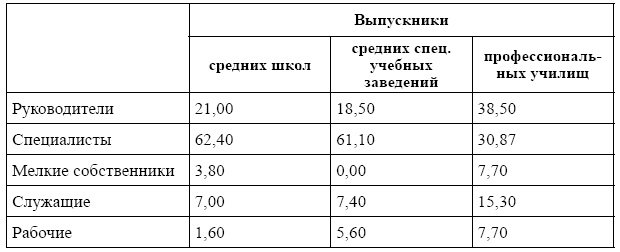

Таблица 6

Распределение спустя десять лет по социально-профессиональному статусу молодежи разных потоков, достигшей высшего образования[79]

Анализ представленных данных показывает очень небольшие расхождения в социальном продвижении между выпускниками школ и средних специальных учебных заведений. Основная их доля (соответственно 62,4 % и 61,1 % той и другой группы молодежи) становится специалистами, меньшая часть – служащими, соответственно 7,0 % и 7,4 %. Наряду с этим выпускники школ получают некоторое преимущество в достижении позиций руководителей (21,0 % против 18,5 %), зато позиции рабочих они занимают существенно реже. Только 1,6 % выпускников школ становятся рабочими, среди выпускников ссузов эту позицию занимают 5,6 %. Вместе с тем выпускники средних школ демонстрируют определенное превосходство достигаемых позиций в ином ракурсе. Получив высшее образование, они достигают более высоких руководящих позиций. В этой социальной группе относятся к крупным собственникам и высшему уровню управления в госсекторе 5,4 %, а к низшему и среднему уровню руководства – 15,6 %. В потоке выпускников средних учебных заведений это соотношение составляет 1,8 % к 16,7 %. В потоке выпускников средних школ имеются 4,3 % творческих, научных работников. Заметим, среди получающих высшее образование после учебы в ссузах таковых нет. В целом, безусловно, наблюдается более высокая конкурентоспособность в социальном пространстве индивидов, окончивших дневную среднюю школу. Благодаря этому обстоятельству эта группа молодежи получает доступ к высшему образованию более высокого качества.

Картина распределения по социальным позициям получивших высшее образование после обучения в ПУ резко отличается от двух предыдущих потоков. Для нее характерны, с одной стороны, большая поляризация (здесь выше доля как руководителей – 38,5 %, так и рабочих – 7,7 %), с другой стороны, меньшее соответствие достигнутых социальных статусов имеющемуся уровню высшего образования. Общая доля руководителей и специалистов, статусы которых предполагают наличие высшего образования, в группе выпускников ПУ равняется 69,3 %. Это существенно ниже в сравнении с теми, кто окончил ссузы и полные средние школы (соответственно 79,6 % и 83,4 %). Молодежь после обучения в ПУ получает высшее образование, не оставляя своей основной работы, что определяет их конкурентные позиции на рынке труда и своеобразно отражается в приобретаемых статусах. Заметим, что чаще всего само обращение к вечернему или заочному высшему образованию вызвано теми позициями, которые изначально, после выпуска из ПУ, заняла эта категория молодежи. Как показало исследование, руководители из числа молодежи – выпускников ПУ представлены преимущественно низшим и средним звеном и негосударственным сектором. Это означает, что для молодых людей, начавших работать после обучения в ПУ в качестве рабочих, получение высшего образования коррелирует с занимаемой позицией руководителей нижнего звена. Иначе говоря, выпускники ПУ обращаются к заочному высшему образованию чаще всего ради того, чтобы закрепить, подтвердить дипломом обретенный социальный статус. Но тем не менее подготовка в вузе оказывается действенным фактором восходящей социальной мобильности именно в этой социальной группе. В результате среди получивших высшее образование доля низшего звена руководителей в потоке выпускников ПУ оказывается выше, чем у выпускников школ и средних учебных заведений.

Важной характеристикой удовлетворенности позицией в социальном пространстве является достигнутый уровень материального положения. Результаты проведенного анализа приведены в табл. 7.

Сравнение индексов, определенных для разных образовательных потоков, позволяет сделать вывод о лучшей материальной обеспеченности всей молодежи, стартовавшей после ПУ. Исследователи предположили, что такая особенность обязана какому-то специфическому фактору, характерному только для этой группы молодежи. Важнейшим фактором, существенно влияющим на уровень заработков и доходов в современных условиях, является форма собственности организации или предприятия, с которыми связана основная занятость опрошенных. Оказалось, что в потоке выпускников ПУ в негосударственном секторе работают 78 % опрошенных. Поэтому более высокие показатели материальной обеспеченности этой группы в сравнении с другими могут быть объяснены преобладанием у молодежи со стартовым начальным профессиональным образованием занятости в частном и индивидуальном секторе, где на сегодняшний день оплата труда и доходы выше, чем в государственном.

Молодые люди легко ориентируются в сложившихся новых рыночных отношениях, которые дают им определенные преимущества без особых интеллектуальных и временных затрат на образование получить достойное материальное положение сравнительно быстро.

Неслучайно поэтому почти пятая часть выпускников основной школы-девятилетки покидает школу, направляясь в систему начального профессионального образования.