Полная версия:

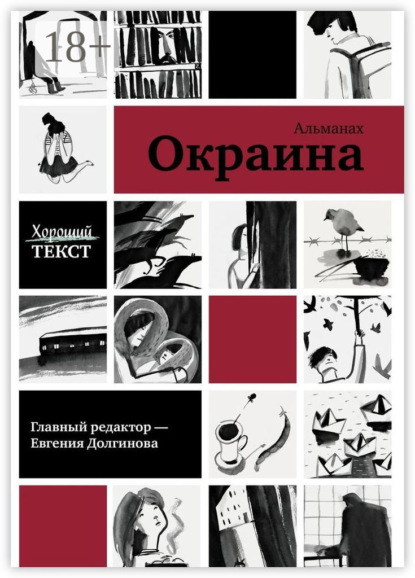

Окраина. Альманах

Сегодня вот руки сильнее обморозил. Рукавиц не нашёл, хотя всегда на лавке у выхода лежали. Так решил до магазина дойти. Крем «Балет», 48 рублей. Удивился ещё, что крем привезли. Обрадовался. А Нинка, продавщица, говорит, всегда, мол, стоял здесь. Надо – бери, а нет, так и глазеть нечего.

Надо-то надо, да денег только на полбуханки хватало. Хорошо, что соседка литрушку молока принесла. С покойницей ещё дружила, жалеет видимо. Заглядывает раз в неделю, а то и реже. Пенсию ведь давно Сашка за него получает. Так, говорит, спокойнее будет, да и деньги целы.

Кому спокойнее-то?

Хорошо, Володькину копилку нашёл – бочонок деревянный, под кроватью за коробкой стоял. Крышку откорлупал, а там богатство – почти сотня мелочью. Под подушкой находку хранил, хоть бы Сашка не добрался. Сегодня последнее в лавку отнёс, как раз на половинку хлеба хватило.

Домой длинным путём шёл, оглядывался. Почтальоншу выискивал. Сказать хотел, что Сашка не сын ему, пенсию, мол, не надо ему отдавать. Знал бы, что почтальонша у Сашки сейчас, не морозился бы лишнее.

У деда всегда было тяжко. Он вроде не говорит ничего обидного и денег напрямую не требует, но смотрит будто насквозь прожигает.

– Ну, полно! – Сашка повертел в руках замок с ключом, сунул его в карман, а взамен другой выудил – чуть крупнее и в ржавчине весь. – Вот тебе замок новый, этот покрепче будет!

– Да не нужен мне крепче-то, – дед выкорлупал наконец крошку из зазубрины и аккуратно положил её на кончик языка. – Воды бы лучше принёс. На дне уже.

– Завтра зайду! – буркнул Сашка. – Некогда мне с тобой тут возиться. И так вона сколько просидел.

Перед уходом обвёл взглядом комнату. Телевизора нет, с год как в починку отнёс, у почтальонши до сих пор «чинится». Холодильник забрал сразу, как бабка Меланья померла. Кажется, и не объяснял ничего. Из одежды и посуды и так ничего не осталось. Постельное и полотенца постепенно заменил на тряпьё. Дед, чай, не король, и на дырках поспит.

Глянул в ведро – пара кружек, на сегодня хватит, а завтра с утра зайдёт да натаскает на неделю сразу.

– Тут это, пенсию твою получил. Продуктов завтра накуплю, а тебе вот сотку на всякий случай оставлю.

Сотка – богатство! Дед оживился, засуетился. Хотел до дверей проводить, да Сашка быстро вышел. Нечего со стариком церемониться. Не король же.

Назавтра с утра вызвали в колхоз. По пути завернул к почтальонше, да у неё и заночевал. Про деда вспомнил на третьи сутки. Забежал в сельпо, купил хлеба да полкило сосисок подешевле. Дед их, если что, и сырыми поест.

Калитку снегом занесло. Выдохнул: не выходил, значит. Отодвинул с трудом, зашёл и обомлел – на крыльце сидел дед, завалившись на правый бок. Остекленевший взгляд сверлил Сашку прямиком в душу. В руках плетёная авоська, так с ней и похоронили. Полбуханки хлеба, две сосиски и крем «Балет». Итого по чеку 99 рублей 50 копеек.

А замок пришлось спиливать. Крепкий, зараза, оказался. Даже Сашка его на морозе открыть не смог.

Надо было его проверить, что ли, прежде чем деду отдавать.

Екатерина Белоусова

Евгения Долгинова: «Дерево, марево, зарево. Всякая «пустыня отрочества» (Толстой) есть отчасти аутизм, – можно подобрать и другие измы, но в любом случае: аномалия, отклонение. Клинические признаки, они же переживания тонкого плана – светящееся дерево, нумерология, симметрия, – работают единственной опорой. Но застревание в них – гибельно. Должна прийти мама. Без мамы ничего не получится.

Эта короткая история – о выходе из панциря неприкаянности, о сломе стекла между собой и миром, о внезапной возможности будущего и о воле к жизни. И о том, что безусловная любовь – материнская, родительская – рано или поздно вытаскивает если не из болезни, то из «дерева», из «чулана», из тёмного убежища, куда так часто гонит детей звериное одиночество.

Очень тонкая работа, оставляющая читателю простор для самых разных толкований.

Екатерина Белоусова, юрист по образованию, участник многих конкурсов и победитель в некоторых из них, пишет о подростках. Уверена, что и другие её работы тоже станут открытием».

Она поймёт

Сегодня второе сентября, я отсидела в школе два урока и теперь иду домой.

Это было наилучшим решением. Останься я с классом, и непременно случилось бы что-то плохое. Знаю себя, вот уже шестнадцать лет, как знаю. В таких обстоятельствах, какие возникли сегодня, самый верный способ сохранить лицо – исчезнуть.

Пусть думают что хотят, пусть ставят прогул. Это лучше, чем паника и истерика на виду у всех. Они всё равно меня не поймут.

Мне стало очень плохо в школе, в груди всё сжалось, и воздух отказывался входить в лёгкие. Ещё чуть-чуть – и мог случиться приступ. Чтобы внутренне устоять, сохранить спокойствие, я считала про себя, стучала пальцами по мочке уха, но это не помогло. Я обещала маме, что буду думать не только о себе. Поэтому ради блага учителей и одноклассников пришлось идти домой.

По дорожке от школы прямо, потом налево. Пройти мимо старой котельной, коснуться второго от угла кирпича – он красный среди белых – и заглянуть в пустые бетонные кольца, врытые невесть зачем в землю. Дальше двигаться по прямой до самого дома, но сделать круг, прежде чем подойти к подъезду.

Если путь пройдёт правильно, аккуратно и без сбоев, то мне станет легче. Моя дорога домой из школы всегда такая. Люблю одинаковые маршруты, ем одно и то же, с трудом привыкаю к новой одежде. Когда вещи вокруг меняются внезапно, резко, я чувствую, будто падаю в пропасть. Чтоб удержаться, сначала стучу пальцами по ушам, а потом кричу и плачу, меня трясёт, а люди думают, что это истерика. Многие считают меня ненормальной.

Два раза нажать на вызов лифта. И кнопку этажа надавить дважды. Два – хорошее число. Не помню уже, когда я это поняла, но с тех пор два со мной постоянно. Если надо выбрать из девяти и десяти, то я выберу десять, ведь оно делится без остатка на два. Если из пяти и семи – то пять, оно ближе к двойке. Восемь прекрасно, но четыре лучше, потому что первое число есть два в кубе, а второе – в квадрате. Одиннадцать раньше меня настораживало, но когда смотришь на него как на две единицы, становится спокойнее.

Понимаете? Вряд ли. Хотя очень хотелось бы, чтоб кто-то понял. Раньше мне всегда было хорошо самой по себе, но недавно пришло осознание, что число два диктует необходимость найти друга. Вдвоём быть лучше, чем одной.

Два поворота ключа в замке. По два шарканья о коврик каждой ногой.

С кухни доносится лёгкий запах табака. Мама дома. Пытается спешно прибрать на столе: знает, что я не переношу крошки и грязную посуду. Она не ждала меня так рано. И из школы, значит, ей не позвонили… Теперь придётся объясняться. Ненавижу разговоры! Я постоянно беседую внутри, вот как сейчас, и это легко. Но говорить наружу мне очень трудно. Ещё куда ни шло отвечать урок в школе: запомни и выдай параграф из учебника, немного изменяя порядок слов. А вот когда просят рассказать о себе, о своих мыслях и чувствах, я совсем теряюсь.

Мама подошла:

– Маша, что-то ты рано.

Я молчу. Не понимаю, вопрос это был или утверждение. Разобрать интонации и услышать эмоции за словами – трудная для меня задача.

– Вас уже отпустили с уроков?

Ну это явно вопрос.

– Нет.

Мама молчит и ждёт. Она всегда даёт мне шанс заговорить, а я всегда пренебрегаю этим шансом.

Не люблю смотреть в глаза и на лицо собеседнику, но приходится взглянуть мимоходом. Я честно пытаюсь научиться общению, хотя и не понимаю, зачем мне это. Молчать зачастую гораздо проще и приятнее.

Мама не выдерживает, засыпает меня вопросами. Она тоже вот уж сколько лет учится общаться со мной, но не всегда у неё получается следовать советам врачей и психологов. Хорошо хоть, что она перестала пытаться меня обнять всякий раз, когда ей кажется, что мне требуется поддержка. Ненавижу объятия! Меня начинает физически выкручивать внутри, трясти, и всё заканчивается тем, что со стороны выглядит истерикой или припадком.

Мама успела наговорить очень много, а я и не слушала. Не специально, просто слова слились в один поток. Молчу. И мама молчит.

– Так, всё-таки почему ты ушла из школы раньше? – она задаёт вопрос, разделяя слова. Чтобы они доплыли до меня из потока.

– Ну это… Как его… – так я начинаю почти каждый разговор вслух. – Ну это самое. Там всё розовое.

Дальше мама задаёт кучу подробных вопросов и выясняет, что все стены в классах и вестибюлях из бывших зелёными на протяжении десяти лет стали розовыми. Мерзкими розовыми, и от них слезятся глаза и стучит в ушах. Ненавижу этот цвет.

Но мама не понимает. Она не чувствует так, как я. Говорит рассудительно, что с приступами паники нужно бороться, что мне жить среди людей. И так, мол, мне столько поблажек. Первого сентября я была на линейке лишь раз – в первом классе. Мне казалось, что голова взорвётся, так громко, жарко и тесно там было. Как я орала! С тех пор учебный год для меня всегда начинается второго сентября.

Опять я прослушала маму. Она говорит очень быстро. Как только успевает делать слова из мыслей? Вот я, когда начинаю думать, не могу говорить. А когда хочу высказать мысль, голова отказывается думать.

Что-то насчёт борьбы… Не хочу я бороться. Хочу жить, и пусть среди людей, но без перекраски стен. И без постоянного шума слов. И чтоб никто не трогал мои волосы!

– Мама! – я наконец превратила чувства в слова. – Он трогал мои волосы! Он сидит слишком близко! Мне стало плохо, и я ушла.

– О боже, – только и говорит мама.

Потом мы молчим, и я уже надеюсь, что разговор окончен, но она спрашивает:

– Кто он?

– Ну это, как его…

И вновь долгие слова.

Я всегда сидела одна. Это хоть как-то примиряло меня со школой. Одноклассники ко мне не лезли. Слышала, они называли меня угрюмой, отсталой, замкнутой и психованной. В третьем классе я прокусила щёку Юрке Вавилову, когда он хватал меня за косу. Но ведь если б он не приставал, я и не прокусила бы…

И вот в одиннадцатом классе приходит к нам новенький, Матвей Чесняков. А место свободное только за моей партой, где я всегда сидела одна. Я сразу положила на середину линейку и отодвинулась ближе к краю. Но этот всё смотрел на меня, спрашивал что-то, а потом раз – и погладил по волосам. Когда трогают волосы, у меня в голове гудят поезда, а перед глазами расходятся тошнотно-фиолетовые спирали. Мне больно, хотя это не такая боль, как при ударе или уколе. Я не могу её объяснить, а они – все они – не могут понять.

Вот и мама не может понять, хотя пытается слушать внимательно. Она и сама страдает из-за меня. Я видела её дневник в сети. Там она пишет про замкнутую дочь, про диагнозы и психологические приёмы, а такие же несчастливые мамы рассказывают ей про своих детей с отклонениями. У меня ещё не такой тяжёлый случай, я даже учусь в обычной школе, не коррекционной.

Всё, устала. Наверное, мама замечает это, потому что отправляет меня в комнату отдохнуть.

В моей комнате порядок. Всё на своих местах, и эти места не меняются подолгу. То, что может пригодиться в двух экземплярах, расставлено аккуратно и симметрично: диванные подушки, кресла, фоторамки. Стены, мебель, шторы и покрывала в зелёных, серых и коричневых тонах. Никакого оранжевого, розового и уж, тем более, ни пятнышка фиолетового!

Здесь спокойно. Есть лишь одно место, где мне так же хорошо. И после обеда я иду туда.

Дорога получается радостной от предвкушения встречи. Там ждут. Моя подруга – единственное живое существо, которое полностью понимает меня.

Ступаю по золотистым от листвы дорожкам парка, сворачиваю на узкую тропку, бегущую в лес. Пробираюсь над каменистым обрывом и бреду по заросшим к осени полянам.

Здесь бывают люди. Но никто не входит в невидимый круг, куда вскоре вступаю я. Внешне это просто мшистый пятачок около старой корявой сосны. Но есть в этом месте нечто такое, что отталкивает и людей, и животных. Пустота, молчание, безжизненность. А меня тянет сюда, к моей подруге сосне. Это тем, кто болтает без умолку и не мыслит себя без компании, дерево может показаться мёртвым. На самом деле сосна живая, лишь одинокая, как и я.

Я подхожу к ней и глажу шершавую кожу, дышу смолой, чувствую сквозь подошвы кроссовок пушистый слой старых иголок. Я разговариваю с ней без обычного «ну это, как его…». Сосна слышит мысли, да и слова у меня складываются здесь легко и ладно. А ещё с ней я часто улыбаюсь, чего почти никогда не случается ни дома, ни в школе. Мама бы удивилась. Но она не поверит и не поймёт, если рассказать. Да и рассказывать я не умею.

Взбираюсь на дерево и устраиваюсь на толстых ветвях. Лежу, долго глядя на обрыв внизу. Моя сосна стоит прямо на откосе, даже корни торчат в воздухе из отвесной стены обрыва. Но подруга держится за этот свет, за жизнь. И пусть все считают её мёртвой и засохшей, страшной и неприглядной, но я её люблю.

Сосна шепчет ветвями, напевает скрипом свои истории, а я улыбаюсь.

Вдруг внизу, на дне обрыва, появляется человек. Он идёт неспешно, жестикулирует, разговаривает сам с собой. Приглядевшись получше, я понимаю, что это мой сосед по парте, Матвей. Он один в лесу, как и я. Размышляю, вдруг мы похожи, вдруг он и есть та пара, тот второй человек, которого мне надо найти.

Рассказываю о нём сосне и спрашиваю, что она думает.

– Я так долго была одна, и никто, кроме тебя, не приходил ко мне… Я стала забывать, какими бывают люди. Если бы он подошёл ближе, я могла бы разглядеть, что у него на уме.

На следующий день, третьего сентября, я иду в школу своей обычной дорогой. Только дорога в школу не та же, что обратно. К «гранитно-научному» зданию я иду напрямик, по самому короткому пути. Через газон, теплотрассу и лужи. Хорошо, что сейчас сухо. Хуже всего зимой: этой дорогой хожу только я, поэтому часто собираю в сапоги все сугробы на пути. Но так заведено, а избавиться от привычного ритуала для меня, пожалуй, невыполнимо.

Я считаю шаги. Если получится чётное число, то день будет хорошим, если нечёт – ждут неприятности. И это всегда работает. Когда-то я пыталась рассказать маме, но она заявила, что всё дело во внушении. А по-моему, суть в том, что для каждого есть своя правильность действий. И мамина правда состоит в отрицании моей.

Дохожу до школьной ограды. Хорошо, что прямой путь не упирается в забор, а проходит как раз через ворота. Мне остаётся сосчитать десятка два шагов, и тут в голову врывается окрик.

Я сбиваюсь со счёта, останавливаюсь, пытаюсь вспомнить последнее число, а меня догоняют. Это Матвей. Он заговаривает, я злюсь, ведь счёт потерян, и теперь совершенно непонятно, каким будет день, тем более когда это третье сентября.

А потом вспоминаю Матвея в лесу, бредущего по дну глубокого рва. Может, и хорошо, что он подошёл? Вдруг он станет вторым человеком? Другом…

Матвей тем временем говорит, что не хотел обидеть меня вчера, что я ему нравлюсь и было бы здорово пообщаться, ведь он новенький и кто как не соседка по парте поможет ему обжиться в классе… Короче, мелет чушь. Но я отвечаю:

– Ладно. Только это самое… – я опять «глохну».

– Чего это самое? – улыбается Матвей.

Я вдыхаю и выдаю резко:

– Никогда не смей трогать мои волосы.

– Ну… как скажешь.

Я не смотрю на него, но он идёт рядом и всё что-то рассказывает.

Чтобы поддержать беседу, замечаю:

– Я не люблю говорить.

Он смеётся:

– Тогда слушай и изредка кивай. Идёт?

И я киваю.

В школе всё проходит гладко. О вчерашнем меня не спрашивают. Классной позвонила мама, объяснила, что мне поплохело, а одноклассникам просто плевать.

Мы договорились вечером прогуляться с Матвеем. Вернее, он сказал, что надо бы погулять, а я кивнула.

Сейчас восемь тридцать. Матвей пришёл. Восемь делится на два без остатка, а два – хорошее число. Но тридцать минут… Надо было договариваться ровно на восемь.

Мы идём вместе там, где я всегда ходила одна. Он следует за мной и сперва говорит, но вскоре замолкает. Сначала радуюсь: может, он тоже видит красоту вокруг и чувствует величавое спокойствие природы. А после слышу, как он тяжело дышит. И смотрю в глаза. Я так редко это делаю, потому что ощущения от чужих глаз слишком сильные. Меня захлёстывает эмоциями. В глазах Матвея блеск и нечто пугающее. Я стучу себя по мочке уха, чтобы успокоиться. Он приближается, тянет руку ко мне. Отшатываюсь. Говорит с хрипом:

– Ты чего? Уж и за руку подержаться нельзя? Хорошо же гуляем.

Думаю, а вдруг опять я спутала чужие эмоции, напридумывала страхов? Даю ему кончики пальцев. Он берёт мою ладонь, но я отхожу, вытягиваю руку, и так мы идём дальше.

Матвей молчит и пытается приблизиться. Я отстраняюсь и жалею уже об этой прогулке. Не понимаю, почему он замолчал, смотрит и дышит так странно.

Мы приближаемся к кругу, где стоит моя сосна. Привычная дорога привела нас сюда. Может, подруга рассмотрит Матвея вблизи и скажет мне о нём всё как есть.

Я вхожу в круг, а Матвей задерживается на секунду за невидимой чертой. В этот миг сосна шепчет мне:

– Он опасен для тебя. Им движет похоть и жестокость.

Матвей рывком нагоняет меня. Я внутренне замолкаю от страха.

– Не могу больше, – глухо рычит он, слов почти не разобрать. – Сюда иди, недотрога.

Он притягивает меня. Вырываюсь, но движения скованы ужасом. Он сдирает с меня куртку, лапает, толкает на землю.

– Видишь, я не касаюсь волос, – глумливо говорит «друг».

И тут страх вырывается наружу, я ору, пронзительно, так, что у самой болят уши.

Матвей на миг останавливается, потом грязно ругается и вновь идёт на меня.

– Беги, – доносится до меня шорох сосновых веток.

И я бегу, вывернувшись из хватки Матвея. Бегу не прочь с этого места, а к сосне.

Выдыхаю:

– Спрячь-помоги.

И вижу, как дерево светится. Кора истончается и впускает меня. Шагаю в дрожащее древесное марево и замираю.

Я теперь едина со своей подругой. Стою в дереве, вижу мир со всех сторон. Передо мной озирается опешивший Матвей. Ходит вокруг, стучит по стволу, но нам с сосной не больно.

– Эй, ты где? – теперь я слышу и наглость, и жестокость в его голосе и вижу гнусные мысли. – Всё равно я тебя найду и…

Он не успевает договорить. Тяжёлая ветка с размаху опускается ему на голову, Матвей падает и спотыкается за вовремя выступившую из земли корягу.

Он падает с обрыва, но успевает схватиться за корень, торчащий прямо из отвесной стены. В следующий миг мы с сосной протягиваем нижнюю ветку и даём хлёсткую пощёчину обалдевшему от этого зрелища Матвею.

Тот скатывается кубарем вниз, теряя с каждым ударом свою самоуверенность и обуявшее его желание. И вот он на дне оврага. Лежит, не шевелясь.

Мне страшно. Смотрю с минуту на мерзавца, представляя, что я – мы с подругой – убили его, и мне страшно, хоть я и ненавижу его.

Но Матвей встаёт. Медленно, прихрамывая и озираясь, идёт прочь по дну оврага.

Я стою в сосне долго, и ничто не зовёт меня наружу. «Ты можешь остаться», – говорит мне сосна. Наверное, я действительно останусь здесь. Буду наблюдать за редкими людьми по ту сторону круга. И никто меня не найдёт…

Но тут голос выдёргивает меня из отрешённости:

– Маша! Машенька, где ты?

Мамин голос. Звук приближается, и вот мама уже на краю круга, плачет, зовёт меня.

Я отвечаю ей шорохом веток. Но мама смотрит прямо сюда, как будто увидела меня в дереве.

– Маша! – и бежит ко мне.

«Я пойду. Спасибо тебе», – говорю сосне. Подруга понимает. Тогда я выхожу навстречу маме.

Она спешит ко мне, но в последний миг останавливается. Помнит, что со мной надо держать дистанцию. Раньше надо было. А сейчас я сама подхожу к маме и обнимаю её. Она замирает, будто не верит, что я так могу. А потом плачет от радости, прижимает к себе, гладит по волосам. И мне не больно. Единственное, что я чувствую – нежность.

– Так и должно быть? – спрашиваю я.

Мама смеётся сквозь слёзы, отвечает:

– Да.

И мы идём домой. Я рассказываю о случившемся и знаю: мама поймёт. И ни разу не говорю «как там его, ну это…».

Выходим к дому. Темно и безлюдно. Мама смотрит время на телефоне: двадцать два часа двадцать две минуты.

– Хороший знак, – тихо говорит она.

– Да, – отвечаю я. И улыбаюсь.

Кира Поздняева

Евгения Долгинова: «Журналист Кира Поздняева уже много лет живёт в Гонконге, пишет прозу, интересуется историей русской эмиграции первой волны в Восточной Азии (она исследована совсем не так хорошо, как европейская эмиграция, но по остроте трагедийности, возможно, даже превосходит её). Насколько я могу судить по работам Киры в «Хорошем тексте», две самые сильные её стороны – сюжетное мышление и большая историко-культурная эрудиция.

«Полуостров» – название очень ёмкое. В какой мере нам свойственна островная отдельность и в какой мы принадлежим континентам? Может быть, мы часть «острова Россия», или всё-таки мы существуем в большом европейском (европейскость, как известно, наилучшим образом выражает себя в Азии). Человек интеллектуально ответственный редко принимает категоричные ответы на эти старинные вопросы, но не перестаёт ими озадачиваться. История русской девочки, оказавшейся в японском лагере для интернированных под опекой двух англичан, – в некотором роде и опыт самопознания, и попытка осмыслить Россию вне России, в контексте катастроф и исторических откровений XX века».

Полуостров

Никогда в жизни мне не было так страшно, как в тот январский день. Сначала мы долго шли пешком, трамваи перестали работать, когда японцы вошли в Гонконг. Мама несла новорождённую сестру Викторию, а папа должен был взять на руки брата Колю, который устал и начал капризничать.

Мама всё спрашивала, может, стоит вернуться домой? Но папа не соглашался, хотя видно было, что он устал, и из-за Коли ворот его выходной рубашки помялся, а галстук съехал в сторону. «Мы теперь британцы», – всё повторял папа.

На площади перед бывшим банком собралась толпа, почти все европейцы. Некоторые держали в руках чемоданы, а кто-то, как и мы, был налегке.

Я почти ничего не видела из-за своего роста, только японские флаги повсюду. «Держись за моё платье, Ира», – сказала мама. А потом вдруг толпа заволновалась, кто-то закричал.

– Что? Что сказали? – мама дёргала папу за рукав.

– Всех британцев арестовывают. Нас поместят в лагерь.

– Какой лагерь?! Какой лагерь, Витя, у меня младенец!

Коля заплакал, все начали куда-то двигаться, мама уткнулась в одеяло, которым была спелёнута Виктория, и визгливо причитала. Меня оттолкнули в сторону.

«Держись крепко за маму, Ира!» – крикнул отец, и я ухватилась за мамин подол так, что кулачку стало больно.

Что-то кричали по-японски, раздавая команды, некоторые женщины визжали. Я боялась, что меня раздавят, и взялась за платье двумя руками. От страха казалось, что ткань стала тонкой и шелковистой и норовит выскользнуть из рук. Нас теснили в сторону моря.

Когда толпа остановилась, я подняла голову и увидела, что держу за подол не маму, а незнакомую молодую женщину. Она смотрела на меня глазами полными ужаса.

– Ты чья? Где твои родители? Господа, чья девочка? Где родители, говорю? Что тебе от меня нужно?!

Тремя годами ранее мы переехали в Гонконг из Шанхая, оккупированного японцами. К тому моменту война охватила почти весь Китай, и нам крупно повезло, что компания, где работал отец, эвакуировалась в спокойную британскую колонию. А для людей с паспортами Российской империи – страны, не существовавшей уже 20 лет, – это был ещё и шанс получить британское гражданство.

Мы приехали в декабре. На первом этаже гостиницы, куда нас поначалу поселили, стояла большая ёлка и пахло корицей, а посередине зала несколько девочек и мальчиков, мои ровесники, пели рождественскую песню. Коля, тогда годовалый, остолбенел, смотрел во все глаза. Меня ещё качало и поташнивало после корабля и отвратительных запахов каюты, которыми пропахла вся одежда. Я спряталась за спинку кресла и мечтала, что тоже пою в хоре в бархатном платье с белым воротником. Мама обняла меня и сказала: «Закончились наши мытарства. Скоро и ты так будешь петь».

А перед следующим рождеством папа вернулся с работы торжественным и сообщил, что нам дали британские паспорта.

«Теперь ты не Ирина, а Айрин. Так всем и представляйся; Ирина – только дома, для нас с мамой, – сказал отец. – Теперь мы под защитой, мы – британцы. Боже, храни королеву!»