Полная версия:

Ветер Радости. Книга 1. Городокское приволье

– Да брось ты! Это ж хохма! – обратился он к Фёдору Александровичу. – Давай лучше выпьем за сома Егорку!

И они помирились.

Глядя на это, дед Василий вновь покачал головой.

Тогда мне были непонятны психологические коллизии взрослых. Но я верил, что где-то в непроглядной глубине Ужо и взаправду живёт – сом Егорка…

Глава 13. Два Игоря

На фото (слева направо): Игорь Григорьев, Диана Григорьева, Фёдор Абрамов, Людмила Крутикова. Озеро Жабиница, 1962 г.

«У Августина Блаженного есть замечательная фраза: „Где же ты теперь, моё детство? Ибо не может быть, чтобы тебя нигде не было“. С этими же словами мы, может быть, обращаемся ко всему дорогому, ко всему хорошему, что было когда-нибудь в нашей жизни, обращаемся с такой горечью, потому что больше его не видим, и с такой надеждой, что, может быть, когда-нибудь увидим опять»173.

Время неумолимо разрушило плотины на реках моего детства, как в стихотворении отца «Погост174 Жа́боры»:175

Жаборы как жабры без воды —Жаборы, где Русь меня крестила!Ямы, рвы – нашествия следы.Мать-земля, чего ты нам простила?В речке Узе – сладости полей —От сухмень-печали недороды:Ни прозрачных струй, ни головлей.В чьи моря сбежали наши воды?Скручен стрежень. С донышка песокНагишом: тростиночки не светит.Источил плотину чей брусок?Резвы рыбы в чьи попали сети?Вот и широкая блескучая Горожанка превратилась в маленький мутный ручеёк. И там, где я вчера купался, сегодня растут деревья. А в пойме и на заливных лугах выросли дома.

Сегодня на реке моего детства не нужны ихтиологи. Но, возможно, завтра понадобятся те, кто очистит её русло176 от деревьев и построит плотины?!. Ведь человеку жизненно необходима вода у дома. И пусть это будет бьющий из-под земли родник, колодец, пруд, ручеёк, река, озеро или другая вода – она всегда остаётся символом жизни. Как сказано в «Василии Тёркине»:

На войне, в пыли походной,В летний зной и в холода,Лучше нет простой, природной —Из колодца, из пруда,Из трубы водопроводной,Из копытного следа,Из реки, какой угодно,Из ручья, из-подо льда, —Лучше нет воды холодной,Лишь вода была б – вода.Вода всегда успокаивала меня и примиряла с самим собой. Как проникновенно писал Игорь Северянин177:

Люблю сидеть над озером часами,Следя за ворожащим поплавком,За опрокинутыми вглубь лесамиИ кувыркающимся ветерком…Так как же мне от горя и позора,К ненужью вынуждающей нуждыНе уходить на отдых и озёра,К смиренью примиряющей воды?..Поэт Игорь Северянин был заядлым рыбаком, как и мой отец, поэт Игорь Григорьев. Папа Игорь посвятил ему стихотворение «Рыбаки»178:

Одиночка-хуторянин,«Гений Игорь Северянин»,Досточтимый славы хват,Я тебе не сват, не брат —Просто тёзка, просто рад.Хоть не все мы, руссияне,Игоряне – Северяне,Все – певцы Руси-реки,Взабыль, вблажь ли – рыбаки:Ловим на воде круги.Да, все мы, все мы, рыбаки, – ловим на воде круги…

Я всегда исцелялся от тяжёлых мыслей на водных гладях Богом созданных рек, озёр и морей! Как и дорогие мне – два Игоря…

Часть вторая. Цвет заходящего солнца

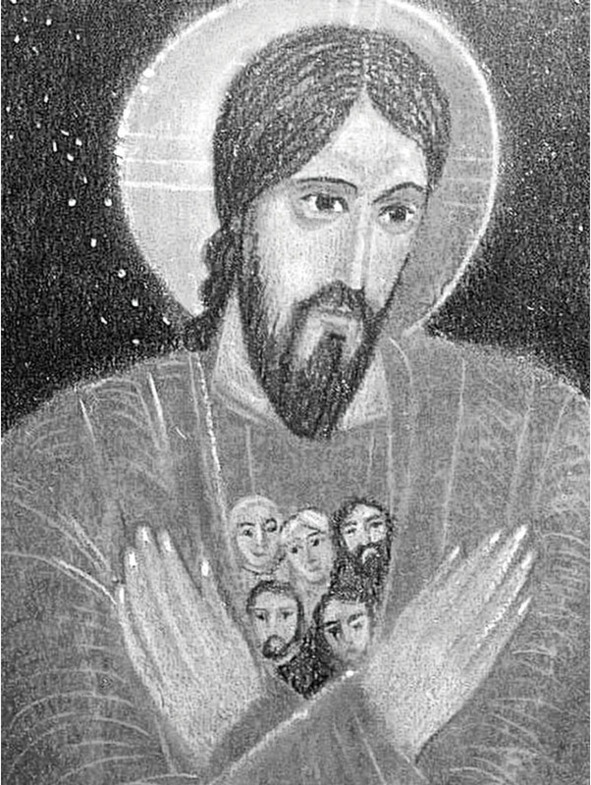

Глава 1. У Христа за пазухой

Картина из цикла «Путь», Александр Лепетухин

«Когда мне было пять лет, мама твердила, что самое важное в жизни – быть счастливым. Когда я пошёл в школу, мне задали сочинение на тему, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал – „счастливым“. Мне сказали: ты не понял задания, а я ответил: „Это вы не поняли жизнь“», – вспоминал Джон Леннон.

Меня всегда волновал вопрос – как быть счастливым? В детстве это состояние нескончаемой радости приходило само собой и омрачалось лишь смертью близких людей. Встречаясь со смертью, я никак не мог смириться с мыслью, что жизнь рано или поздно оборвётся в никуда…

Помню, как в романе Ивана Сергеевича Тургенева179 «Отцы и дети» меня обескуражили слова студента-нигилиста Евгения Базарова о смерти: «…из меня лопух расти будет; ну а дальше?». В чём смысл жизни, если всё заканчивается лопухом на кладбище? Это мне представлялось вопиюще несправедливым.

Позднее, изучая творчество Фёдора Михайловича Достоевского, в «Дневнике писателя» я прочитал: «Без веры в свою душу и её бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо»180. Устами Ивана Карамазова великий писатель пророчествовал: «…уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая жизненная сила, чтобы продолжить мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено…»181. Таким образом, там, где нет бессмертия души, там дозволено всё!

Иван Дмитриевич Громов, один из пациентов в повести «Палата №6» Антона Павловича Чехова, замечает: «У Достоевского или Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то Его выдумали бы люди». В одном из своих поэтических произведений убеждённый материалист Вольтер182 пишет: «…случись, что Бога нет, его б пришлось создать»183.

А у Достоевского в романе «Братья Карамазовы» Иван назидает брата Алёшу: «Видишь, голубчик, был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрёк, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать…»184. Но более всего меня поразили строки из письма Фёдора Михайловича: «Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»185.

В то время я не понимал, как можно быть верным Христу, если докажут, что истина вне Его. Но именно тогда я интуитивно понял, что не смогу в полной мере радоваться жизни, пока не найду ответ на наболевший вопрос – есть ли жизнь после смерти? Ведь только бессмертие может дать человеку надежду, а надежда – неиссякаемую энергию для преодоления любых трудностей.

Но как обрести ту радость, о которой говорится: «…и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас…»186? И как сказано у апостола Павла: «…не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»187.

Религию и Бога невозможно постигнуть извне. Бог открывается изнутри – в таинствах Церкви. Поэтому, перефразируя слова священномученика Киприана Карфагенского, можно сказать, что кому Церковь не мать – тому Бог не Отец188. Исходя из этого, неверующий человек является духовным сиротой. А может ли быть счастливым сирота?..

Мы нередко сомневаемся именно в том, что представляется нам важным и сокровенным. Но пока не научимся доверять Богу и хранить верность Его заповедям, не преодолеем этих сомнений. В последней «Записной тетради» Ф. М. Достоевский говорит: «…не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через горнило сомнений моя осанна прошла…»189.

Блаженный Аврелий Августин написал, что мы верим тому, чего не видим; а наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. А основатель немецкой классической философии Иммануил Кант190 сказал: «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне»191.

Кто-то считает, что совесть есть способность человека критически оценивать себя. Однако Достоевский опровергает это: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного»192. Совесть человека является навигатором души, стремящейся к Богу. И когда мы сбиваемся с курса заповедей Божьих – совесть обличает нас.

Больная совесть – это и аварийная сигнализация страждущей души, и Божественное предупреждение. Она – костёр надежды для замерзающего в зимнем лесу путника. Она – спасательный круг Божественной любви. Она – маяк в штормовом океане.

Когда совесть спокойна, то на душе мир и свет, и, по слову Спасителя, отверзаются небеса: «…истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому»193. Тогда исчезает непреодолимая преграда между небом и землёй, и вечность Царствия Небесного отражается на земле. Это и есть Царствие Божие, которое, по слову преподобного Серафима Саровского, заключено в сердце человека.

Христос проповедует: « … есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе»194. По слову святителя Григория Двоеслова, «Царством Божиим… не всегда на священном языке называется Царство будущее, но иногда называется и настоящая Церковь»195.

Наш современник, святой Лука Крымский, говорит, что надо не только помышлять о будущем Небесном Царствии, но и что «Царствие Божие должно иметь начало в сердцах наших уже в этой жизни. Ибо в сердцах праведных оно открывается уже при жизни их»196.

Возможно, кто-то спросит: «А как же быть с христианским подвигом? И как поступать с человеческим крестом?». Думаю, что жить в радости и есть наибольший христианский подвиг.

Спаситель сказал: «Заповедь новую даю вам, да лю́бите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да лю́бите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»197. «Возлюбленные! Будем любить друг друга… потому что Бог есть любовь»198. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»199.

Но поскольку многие люди пошли дорогами зла, то любовь в нашем мире стала уменьшаться. Поэтому жить в любви и есть насладчайший крест Христов, так что всякий, кто решится нести этот крест с благодарностью, уже при земной жизни заживёт как – у Христа за пазухой…

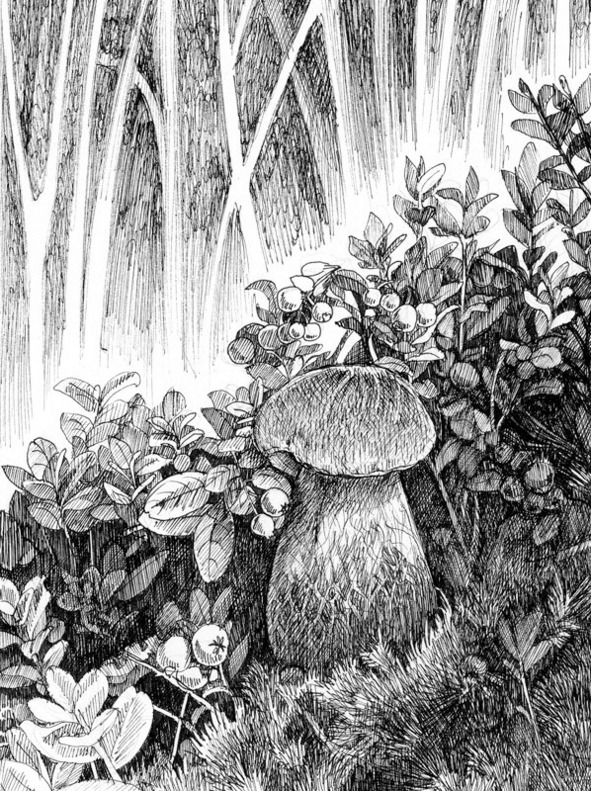

Глава 2. И подосиновики, как бусы

Осень обрушилась на Городок буйноцветьем листьев и густым медвяным запахом трав. Утренние туманы в лесах и полях перемешали все краски мира. И когда земля укрылась многокрасочным маскхалатом200, на разведку тихо вышли подземные жители – грибы. Сперва осторожно, бесшумной поступью они двинулись вдоль созревших полей, по просёлочным дорогам, перелескам и гривам201. А осмелев, разбежались во все стороны, углубившись в дремучие леса.

Когда появлялись первые белые грибы, дед Василий откладывал дела, и мы уходили в леса и поля. Ещё затемно, до восхода солнца, дедушка навешивал на себя рюкзаки с огромными кастрюлями, заводил старый одноместный мотоцикл «Минск» и сажал меня на бензобак, подперев эмалированной кастрюлей. Я обеими руками вцеплялся в руль, и мы выезжали из города.

Фарой, словно штопором, мотоцикл буравил плотный предутренний туман. Впереди бежало световое пятно, указывая путь, по которому мы выбирались из этого дымного сна… Приникнув к мотоциклу, летевшему в сторону восхода, я жадно вдыхал духмяный морок полевых трав и никак не мог надышаться.

При виде грибного войска, выстроившегося по обе стороны дороги, у меня разбегались глаза. «Дедушка, гляди! – кричал я. – Подосиновики – как бусы!..» Но Василий Ильич не обращал внимания на подосиновики – он ехал за боровиками…

Не в силах сдерживать восторг, под рёв мотора я начинал распевать любимые стихи202:

Сапоги мои – скрип да скрипПод берёзою,Сапоги мои – скрип да скрипПод осиною,И под каждой берёзой – гриб,Подберёзовик,И под каждой осиной – гриб,Подосиновик!В старый лес, казавшийся мне вековечным203, мы почти всегда приезжали первыми. Мне не терпелось собрать все самые красивые грибы на дороге, и, словно околдованный, я всё дальше и дальше углублялся в лесную глухома́нь204:

Знаешь, ведьмы в такой глушиПлачут жалобно.И чаруют они, кружа,Детским пением,Чтоб такой красотой в тишиВсё дышало бы,Будто видит твоя душасновидение.И закружат твои глазаТучи плавныеДа брусничных глухих трясинЛапы, лапушки…Таковы на Руси лесаДостославные,Таковы на лесной РусиСказки бабушки.Но дед выводил меня из чащи на лесные окраины, в любимые им берёзовые гривы, где росли белые грибы. Менее чем за час наши корзины наполнялись отборными боровиками. И требовалось немало усилий, чтобы оторваться от этого завораживающего сбора:

Эх, не ведьмы меня свелиС ума-разума —песней сладкою.Закружило меня от села вдали —Плодоносное времяКраткое…Грибы заманивали меня… И вывести из грибной мании205 могла только рыбалка. Василий Ильич это хорошо понимал и уводил меня на лесную речку Овсянку, где я забывал обо всём на свете.

Утренняя река парила… Мы закидывали удочки, и уже через полчаса котелок был полон разной рыбы. На берегу дедушка разводил костёр, мы с аппетитом ели наваристую уху и пили душистый чай.

Здесь же, на берегу, дед Василий чистил, отмывал и отваривал грибы. Он сортировал их по кастрюлям, солил, прослаивал хреном и листом смородины и, посыпав перцем, ставил точку:

– Вот теперь всё в полной кондиции!

Солнце над нашей поляной поднималось всё выше и выше, быстро высушивая росяную траву. Я лежал на лужайке, смотрел на бегущие облака, и мне было так хорошо, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А дед вдохновенно запевал «Тальяночку»206:

На солнечной поляночке,Дугою выгнув бровь,Парнишка на тальяночке207Играет про любовь.Домой мы возвращались к полудню, относили свою добычу в кладовку, и на меня сразу наваливался сон. Я засыпал, а перед глазами вставали боровики и – подосиновики, как бусы…

Глава 3. «Война грибов с ягодами»208

Дождливым осенним вечером я сидел у грубки209, наблюдая за горящими берёзовыми поленьями, и читал вслух:

«Красным летом всего в лесу много – и грибов всяких и всяких ягод: земляники с черникой, и малины с ежевикой, и чёрной смородины. Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик, под дубочком сидючи, и пыжится, дуется, из земли прёт, на ягоды гневается: „Вишь, что их уродилось! Бывало, и мы в чести, в почёте, а ныне никто на нас и не посмотрит! Постой же, – думает боровик, всем грибам голова, – нас, грибов, сила великая – пригнетём, задушим её, сладкую ягоду!“».

Тут меня окликнул дед Василий:

– Завтра мы с мамой Олей, тётей Дуней210 и Жанной211 едем по ягоды. Ты с нами?

– Не знаю… – поморщился я, так как не любил собирать ягоды.

– Ты что читаешь? – дед взял книгу из моих рук: – «Войну грибов с ягодами»?

– Да…

– А за грибами поедешь? – улыбнулся Василий Ильич.

– За какими?

– За белыми груздями!

– Конечно, поеду! – даже подскочил я.

– Тогда ложись спать пораньше.

– Можно, я дочитаю сказку?

– Только недолго: выезжаем ещё затемно.

И я вновь занырнул в книжку:

«Задумал-загадал боровик войну, под дубом сидючи, на все грибы глядючи, и стал он грибы созывать, стал помочь скликать:

– Идите вы, волнушки, выступайте на войну!

Отказалися волнушки:

– Мы все старые старушки, не повинны на войну.

– Идите вы, опёнки!

Отказалися опёнки:

– У нас ноги больно тонки, не пойдём на войну!

– Эй вы, сморчки! – крикнул гриб-боровик. – Снаряжайтесь на войну!

Отказались сморчки, говорят:

– Мы старички, уж куда нам на войну!

Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он громким голосом:

– Грузди, вы ребята дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать!

Откликнулись грузди с подгруздками:

– Мы грузди, братья дружны, мы идём с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду, мы её шапками закидаем, пятой затопчем!

Сказав это, грузди полезли дружно из земли, сухой лист над головами их вздымается, грозная рать подымается.

«Ну, быть беде», – думает зелёная травка».

Веки мои отяжелели, и я заснул, так и не дочитав сказку.

Ещё до рассвета, в три часа ночи, мы погрузились на подводу и отправились на заготовку грибов и ягод. Мы долго ехали полевыми дорогами. В лунном свете проплывали окрестные деревни: Большое Кашо́, Маскаленя́та, Долгопо́лье, Заре́чье и Се́лище. А за нашей спиной уже поднималось солнце…

Бабушку Олю и тётю Дуню с Жанной мы высадили неподалёку от клюквенного болота и через поля поехали в лес, где росли белые грузди.

Солнце уже встало. Пока мы продирались сквозь высокие травы, по пояс промокли в густой росе. Впереди показался вековечный лес, заваленный буреломом. Там, в дремучей чаще, повсюду темнели звериные норы. Птичий хор звучал всё звонче, всё слаженнее. Мы взобрались на заповедную гору, но грибная поляна как сквозь землю провалилась. И уже когда совсем потеряли надежду её найти, из-под сумрачных елей глянула на нас «груздёвая рать»…

Лесной пригорок был сплошь покрыт огромными грибами, размером с обеденную тарелку. Увидев «груздёвую силу», мы даже «ахнули и присели». Грибов было хоть косой коси212. Мы стали резать их и сносить в центр поляны. При этом грузди поскрипывали, не зря они звались скрипунами213.

На грибную резню ушло несколько часов. И лишь когда все грузди были собраны, мы стали бережно складывать их в картофельные мешки. А закончив, поняли, что теперь придётся волочить их до подводы. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают214. И воистину своя ноша не бывает тяжёлой215, к тому же радость от знатной добычи придавала нам сил. Когда все мешки погрузили на телегу, от тяжести мерин даже крякнул216.

В ожидании нашего прибытия мама Оля, тетя Дуня и Жанна успели перебрать всю собранную клюкву и обсушить её на солнце.

В Городок наш Орлик тянул за собой доверху нагруженный воз. Солнце уже стояло в зените217, и мы, как в известной сказке, потеряли свои тени218. Проезжая мимо Се́лища, дед Василий вспоминал, как здесь, в коммуне «Красное знамя»219, проходило его детство.

На поле, рядом с дорогой паслось большое стадо коров. Пастуху помогали дети, увидев их, дед воодушевился и нараспев прочитал:

Пастушонку ПетеТрудно жить на свете:Тонкой хворостинойУправлять скотиной.Если бы короваПонимала слово,То жилось бы ПетеЛучше нет на свете…220Дома я с трудом добрался до своего дивана. Но прежде чем заснуть, всё же успел дочитать окончание сказки Даля:

«А на ту пору пришла с коробом в лес тётка Варвара-широкие карманы. Увидав великую груздёвую силу, ахнула, присела и ну грибы сподряд брать да в кузов класть. Набрала его полным-полнёшенько, насилу до дому донесла, а дома разобрала грибки по родам да по званию: волнушки – в кадушки, опёнки – в бочонки, сморчки – в бурачки, груздки – в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в вязку; его пронизали, высушили да и продали.

С той поры перестал гриб с ягодою воевать».

И уже засыпая, я видел, как обнимаются грибы с ягодами. Так и закончилась эта – война грибов с ягодами…

Глава 4. Первая зимняя удочка

Когда мне исполнилось пять лет, дед Василий подарил мне зимнюю удочку. Он сделал её своими руками: удилище – из можжевельника, а ручку – из бутылочных пробок. Можжевельник дед покрыл оранжевым лаком, а на пробковую ручку прикрепил маленькую катушку для лески.

Испытывать новую удочку мы отправились на ближайшее к Городку Белое озеро. До сих пор помню, как я впервые опустил мормышку221 на самое дно, и представлял, как там, в озёрной яме, вокруг моих мотылей собрались невиданные рыбы. А выловить их из-подо льда казалось мне настоящим чудом. В декабрьском льду дед просверлил несколько лунок, но никто у нас не клевал.

Из стоявшей на берегу деревни Белохвостово пришёл местный мальчик Витька Долгополов. Витька рассказал нам, что в Белом озере, ближе к деревне Милю́зино, живут гигантские ерши222 и показал яму, где они клюют. Впоследствии мы подружились, а став первоклассниками, даже сидели за одной партой.

Мы засверлились на новом месте, и, играя223 мормышками с мотылём, стали подманивать глубинных ершей. И тут у меня клюнуло! Я подсёк, и мне показалось, что удочка зацепилась за корч. Рыба и впрямь тянулась тяжело, как коряга, и с трудом прошла в лунку. Это был исполинский колючий ёрш, который весил почти полкилограмма. Никогда в жизни я больше не ловил таких огромных ершей! До вечерней зорьки мы с дедом поймали двадцать великанов, которые потянули на целых четыре кило. Эта рыбалка сделала меня заядлым зимним рыбаком.

Возвращались мы уже в сумерках и, как всегда, пели224:

Степь да степь кругом, путь далёк лежит,В той степи глухой замерзал ямщик.И, набравшись сил, чуя смертный час,Он товарищу отдавал наказ:«Ты, товарищ мой, не попомни зла,Здесь, в степи глухой, схорони меня!..».Дома Василий Ильич сварил уху и протянул мне на пробу дымящуюся деревянную ложку:

– Нет ухи вкусней ершовой!

Осторожно отхлебнув обжигающей рыбной похлёбки, я ответил:

– Ничего вкуснее в жизни не ел! Вот так ерши!

– Смотри, не торопись, а то язык проглотишь225…

С того дня я приходил на Белое озеро и зимой, и весной, и летом, и осенью. Приходил сюда в любую погоду, даже когда из-за сильных морозов отменяли занятия в школе.

Иногда мы рыбачили здесь вместе с Витькой Долгополовым. Но после восьмого класса дороги наши разошлись, и лишь через много лет я узнал, что Витька трагически погиб в расцвете лет. Когда я вспоминаю своего одноклассника, то думаю: как хорошо, что мы не ведаем своего будущего…

На Белом озере я собрал множество светлых воспоминаний, которые и поныне согревают меня в холодные времена. Только иногда мне немного жаль, что где-то на дорогах жизни затерялась моя – первая зимняя удочка…

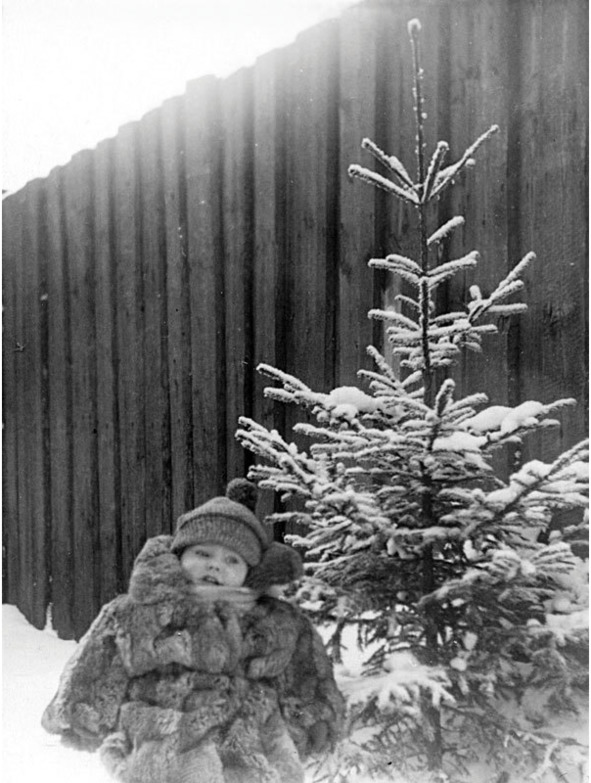

Глава 5. «В лесу родилась ёлочка»226

Гриша Григорьев, 1958 г.

Самым главным праздником моего детства был Новый год. О Рождестве в то время я знал лишь по фильму «Ночь перед Рождеством». Рождество представлялось мне далёким и таинственным, а Новый год – близким и понятным, ведь этот сказочный праздник сам приходил на порог нашего дома.

Накануне долгожданного дня дед Василий брал в школе Орлика, и мы на санях уезжали в лес за ёлкой. С обеих сторон дороги стояли огромные сугробы. Весь снег был истоптан глубокими звериными следами, но сами звери затаились где-то в лесной чащобе227. Предновогодний лес уснул до весны, но мы будили его своей песней:

В лесу родилась ёлочка,В лесу она росла.Зимой и летом стройная,Зелёная была.Ещё осенью, собирая грибы, дед присматривал самую разлапистую ель, высотой под потолок дома. Все ветви у лесной красавицы должны были быть абсолютно ровными и пушистыми.

Полозья саней скрипели по морозному снегу, школьная лошадка трусила228 не спеша, а мы подбадривали её:

Чу! Снег по лесу частомуПод полозом скрипит.Лошадка мохноногаяТоропится, бежит.Когда мы возвращались с ёлочкой, вместе с ней в дом входил Новый год. Пока ёлка оттаивала в зале229, я читал ей «Декабрь»230:

Ёлка плакала сначалаОт домашнего тепла.Утром плакать перестала,Задышала, ожила.Вместе с дедом Василием и мамой Олей мы бережно снимали с чердака картонные коробки с ёлочными украшениями, заботливо упакованными в вату. Мне казалось, что эти диковинные игрушки спускаются в наш дом прямо с новогоднего неба.

На макушку лесной царицы возлагали корону – серебряный витой шпиль, похожий на гигантский леденец. Обматывали ёлку гирляндами разноцветных огней, украшали бусами, флажками и прищепляли к веткам маленькие подсвечники.

А потом развешивали на ней игрушки: стеклянные, из папье-маше, картона и разноцветной фольги. На нашем сказочном дереве мирно уживались не похожие друг на друга игрушки из разных эпох. Были среди них и новые, и старинные; встречались даже трофейные рождественские, брошенные немцами при отступлении.

После этого мы с дедом Василием и мамой Олей укутывали ёлку серебряным и золотым «дождиком». А крестовину231 покрывали толстым слоем белой ваты, так что вырастал целый сугроб. И наконец водружали посреди ватного сугроба знатного деда-мороза.

Самый праздничный праздник врывался в дом с боем кремлёвских курантов. На ёлке переливались огни, и в их отблесках рождалась сказка. А тёмно-синяя ночь за окном подмигивала леденцовыми звёздами и звала на улицу.

Я выходил на крыльцо. Под луной искрился снег. Над огородом Славика Лахно примёрзло к небу созвездие Ковша. И было это словно вчера…

Помню, как-то я получил в подарок от мамы Дины долгожданную железную дорогу. И когда механический поезд зашумел и побежал по рельсам, от восхищения я запел – в лесу родилась ёлочка…

Глава 6. С Новым годом!

Человек может потерять работу, и в личной жизни всё может оказаться непросто… Но никто не может лишить нас Нового года – он неизбежен, он всегда с нами! И чтобы напомнить об этом людям, я поздравляю их с Новым годом каждый новый день.

– Это по какому же календарю Новый год? – улыбаются мне в ответ.

– По внутреннему, – отвечаю я.

– И что это за внутренний календарь?