Полная версия:

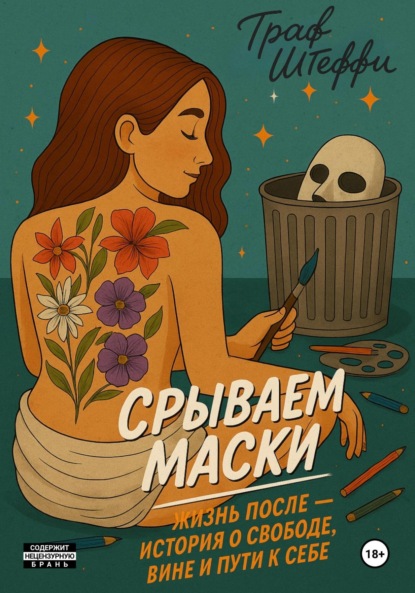

Срываем маски: жизнь после – история о свободе, вине и пути к себе

Граф Штеффи

Срываем маски: жизнь после – история о свободе, вине и пути к себе

Юридическая информация

© Граф Штеффи, 2025

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена, храниться в поисковой системе или передаваться в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопированием, записью или иными способами без письменного разрешения автора. Автор публикуется под псевдонимом «Граф Штеффи». Все совпадения имен и событий случайны, если не указано иное.

Автор оставляет за собой право на идеи, образы и текст, представленные в этой книге.

Книга содержит откровенные сцены, ненормативную лексику и темы, не предназначенные для чтения лицам младше 18 лет.

Контактный e-mail: graf.shteffi@gmail.com

Все события, описанные в этой книге, являются личным опытом автора. Это история взросления, преодоления, внутренних и внешних изменений, рассказанная от первого лица. Любые совпадения имен, обстоятельств и деталей с реальными людьми или организациями являются случайными либо художественно переосмысленными.

Автор не является юристом, следователем или представителем судебной системы. Все выводы, оценки и размышления в тексте отражают исключительно личное мнение, сформированное в результате индивидуального жизненного пути.

Книга не содержит призывов к действию, не является пропагандой или агитацией каких-либо политических, идеологических, религиозных или иных взглядов.

Автор уважает право каждого читателя на собственное мнение и восприятие происходящего. Эта книга – приглашение к диалогу, а не спору.

Читайте серию коротких романов:

Это не просто истории о любви. Это – хроники выживания, узнавания себя и возвращения достоинства. Каждое имя – это глава, каждая глава – это маска, которую мне пришлось сорвать. Чтобы остаться собой.

«Астрид и Павел: как я впервые поверила – и потеряла»

«Астрид и Евгений: между страстью и выживанием»

«Астрид и Хамзат: когда любовь становится клеткой»

«Астрид и Эмре: служебный роман»

«Астрид и Умут: абьюз в нарциссизме»

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогой читатель,

Если ты держишь в руках эту книгу – значит, ты уже прошел со мной первую часть пути. Ты знаешь, каково это – жить в маске. Притворяться. Выживать.

Но вторая часть – не про боль. Хотя, конечно, моментами тебе будет казаться по-другому. Она – про возвращение.

Про тело, которое больше не враг. Про голос, который звучит внутри, а не снаружи. Про любовь, которая не требует соответствий и достижений.

Это книга – не манифест. Это глоток свежего воздуха.

Я не буду призывать тебя совершить подвиг. Я просто хочу, чтобы ты остался рядом, пока я иду к себе. Сложно, неловко, как ребенок, который только учится делать первые шаги.

Здесь я впервые учусь чувствовать. Позволять себе. Разрешать себе. Прощать себя.

Если в первой части мы срывали маски – то во второй я учусь смотреть в зеркало.

Спасибо, что идешь со мной. Ты мне нужен – не как герой, а как свидетель. Свидетель упорной борьбы, лишений, чувства вины, опыта и свободы.

Это завершающая часть. История от знакомства с психологами до написания книги.

Мы обязательно встретимся на страницах других книг. Но это уже совсем другая история.

Граф Штеффи

ТЕРАПИЯ. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Быть рядом – не значит быть со мной.

Флирт, бег, игнор, подарки «пополам» – это не любовь.

Это сценарий. И я его больше не играю.

Кабинет Натальи был небольшим, внутри стучало сердечко и разум спрашивал: «Что мы тут делаем?». Около окна стояли два кожаных кресла и между ними кофейный столик.

Наталья была женщиной 35+, не могу сказать, что она была привлекательной, но точно не отталкивающей. Было в ней что-то притягательное.

Она указала рукой в какое кресло лучше всего сесть. А мне лишь хотелось развернуться и убежать. Как будто в здании включилась пожарная тревога и нужно срочно его покинуть.

«Так, рассказывайте с чем пришли»

«Здравствуйте Наталья, вы знаете с самого детства я плохо сплю. Я просыпаюсь в безумном страхе, очень сильно стучит сердце, и я вижу либо образы, либо слышу голоса, или это вообще ситуации в режиме реального времени. Хотела бы разобраться, что со мной».

«Здесь все очень просто, в каждом из нас есть определенное количество шизоидов. В вашем случае их чуть больше. Здесь ничего страшного нет. Давайте лучше поговорим о другом. Какие у вас отношения с матерью?»

Вопрос, после ответа на который, моя жизнь уже никогда не будет прежней.

В этот момент я почувствовала, как больно стало моему лицо, как маска, которая незаметно существовала на моем лице двадцать восемь лет вдруг подала признаки жизни, как будто решив сбежать, пока ее не поймали и не уничтожили. Этот день стал началом конца маски.

И в тот момент я отчетливо поняла: я СРЫВАЮ МАСКУ.

Наталья была моим первым психологом. Ее метод работы оказался весьма интенсивным, почти огненным по внутреннему воздействию. Это была та самая терапия, где специалист не дает прямых ответов, не учит, не наставляет – но подводит тебя к твоим собственным истинам. А те, в свою очередь, обрушиваются на тебя с такой силой, что все, что было построено на иллюзиях, рушится. И вот ты стоишь на этих обломках, сгоревшая, растерянная, но живая. С этого момента и начинается работа: по крупицам собирать новое «я», по капле возвращать себе внутреннего ребенка, спасать его, обнимать. Наталья была из тех, кто не гладит по голове, а за руку ведет сквозь пепел – если ты готов идти.

После первой сессии я помню, как вышла на улицу – будто после внутреннего землетрясения. И первой реакцией было… позвонить маме. Я стала рассказывать ей, о чем мы говорили, почти на автомате, без претензии, даже с легкой иронией. Рассказала, как в разговоре всплыл эпизод: момент, когда мама узнала, что родился не долгожданный мальчик Филипп, на которого она надеялась, а снова девочка – я. И как она, по ее же словам, заплакала от горя. Эта встреча матери и новорожденного ребенка уже тогда пошла по неверному сценарию. Но я говорила об этом без обвинения. Легко, почти с улыбкой.

Мама, однако, восприняла это не как шутку. Она сорвалась моментально – началась настоящая истерика. Она кричала, обвиняла моего психолога во всех смертных грехах, и все свелось к одной фразе: «Я что, по-твоему, плохая мать?!»

Хотя я не произнесла ничего подобного. Я не намекала. Я просто рассказывала. Но, видимо, что-то в ее собственной глубине откликнулось. Что-то, что давно жило под кожей, затаенное, неразрешенное. И мое спокойное, почти нейтральное наблюдение стало той самой занозой, которую уже невозможно было игнорировать.

С тех пор я поняла: делиться своей терапией с семьей – все равно что говорить на другом языке. Первое время я еще пыталась. Рассказывала, что хожу на терапию, делилась своими инсайтами, упоминая только поверхностные вещи. Я, конечно, не озвучивала, что большая часть наших сессий была посвящена маме… и Хамзату. Но даже те крохи, что я рассказывала, вызывали раздражение. В нашей семье было не принято обсуждать чувства – и тем более обращаться к специалистам. Там прочно держалось убеждение: к психологам ходят только больные люди. А я, первопроходец в этом новом, пугающем для них пространстве, оказалась чужой. Меня не услышали. Не поддержали. Не приняли.

И тогда я просто закрылась. Больше я не рассказывала ни о сессиях, ни об открытиях, ни о боли, которую вскрывала как прыщик и выдавливала весь гной. Несколько раз я даже говорила честно – с искренним желанием – что было бы здорово, если бы каждый в нашей семье попробовал терапию. Но и это было встречено с сарказмом, с той самой издевкой, в которой слышится страх. Мне дали понять, что ни одно кожаное кресло не дождется их. НИКОГДА.

Я очень хотела, чтобы Хамзат тоже пошел в терапию. Не потому, что он был «плохим» или «неполноценным», а потому что он был заложником.

Заложником чужих ожиданий, традиций, сценариев, которые были прописаны для него еще до его рождения. И даже не только родителями – целой их кастой. Все его существование разворачивалось не как личный путь, а как заранее определенная инструкция: с кем жить, кого любить, как выглядеть, о чем молчать, где быть нужным, где быть гордым.

Это был не просто родительский контроль – это была тень династии, в которой иметь любое «свое собственное» желание казалось преступлением. У Хамзата все было жестко регламентировано: обязательный кровный брак, жизнь в строго определенном месте, участие в семейном бизнесе, вовлеченность в каждый праздник, ритуал, помощь младшим. Все по правилам, все по шаблону. Поколения диктовали, как ему жить. И он следовал этим указаниям.

Я очень надеялась, что он однажды сможет разорвать эти цепи, что в нем проснется голос – не отца, не рода, не страха, а его собственный. Я хотела, чтобы он начал жить свою жизнь. Хотя бы попытался.

К моему психологу, к Наталье, он идти категорически не хотел. Думаю, тут сработал не только мужской принцип, но и болезненное ощущение: «если я пойду к твоему психологу, значит, я признаю, что ты была права». И это было для него неприемлемой историей. Он нашел «своего» специалиста. И я тогда подумала: ну хорошо, пусть не мой, пусть даже другой подход – но сам факт, что он пошел, что он кого-то нашел, – уже победа.

После первой сессии его психолог тоже моментально обозначил главную тему: отец. Он стал его триггером, его центром, его началом и тупиком.

Психолог дал задание: наблюдать, анализировать, вести дневник, фиксировать динамику. Вести дневник – мужчине, который никогда не открывался даже себе – это уже был вызов. Слишком ранний, слишком резкий. Там, где Наталья, мой психолог, двигалась мягко, давая мне время подышать, психолог Хамзата надавила слишком больно, у него сразу включился внутренний протест. Ему было невыносимо делать то, что будто бы ломает его. А терапия и правда ломает. Только не насмерть – а чтобы собрать тебя живым.

Хамзат не справился. Он бросил. И остался жить по тем же правилам: как сказал отец – так и будет. Ничего не изменилось. До сих пор.

А у меня в терапии в какой-то момент начались эксперименты. Наталья выстраивала их аккуратно, почти телесно: мы исследовали роль отца, образ, реакцию тела. И каждый раз все указывало на одно – с ним у меня нет внутреннего конфликта. С папой я чувствовала безопасность. Я знала: я могу ошибаться. Могу рисковать. Могу падать. Потому что у меня есть та самая подушка – не финансовая, не моральная, а внутренняя уверенность: если что, он подхватит. Это давало мне силу.

С мамой все было иначе. Когда я сказала, что мы с ней созваниваемся по десять раз в день, Наталья чуть не вскрикнула.

Для нее это не было проявлением близости – это было симптомом. Симптомом невозможности быть одной. Я не умела находиться в тишине. Я не знала, каково это – быть в одиночестве. Оно меня пугало, выводило из себя. Мне нужно было говорить, быть рядом, ощущать контакт. И это стало очередным пунктом для проработки.

Был еще один эксперимент, который я помню отчетливо.

Он показал, что мнение случайного, постороннего человека, которого я вижу впервые и, скорее всего, больше никогда не встречу – значит для меня больше, чем мнение моей собственной матери.

Это прозвучало жестко. Но оно было правдой. Я выросла в маленьком городе. В обеспеченной семье. Нас обсуждали. Кто со мной рядом, где я была ночью, как выглядела, с кем поцеловалась, сколько выпила.

Моя жизнь была витриной. Я постоянно чувствовала на себе чужие взгляды – как прожекторы, от которых невозможно спрятаться.

Я слишком долго жила под прицелом. И слишком остро реагировала на чужое мнение. Мне казалось, что если я буду «неправильной», то меня просто уничтожат.

И это, конечно, было еще одной задачей для терапии – научиться отделять голос толпы от голоса своего сердца.

Постепенно я начала видеть, как закономерно мужчины, которых я выбирала, отражали тот путь, который я проходила во взаимоотношениях с семьей. Особенно – с мамой. Мама была главной темой всех моих терапий.

Будто неважно, с какой стороны мы заходили в проработку – через регрессинг, через телесные практики, через классический разговорный подход – все равно мы приходили к ней. Она была ядром.

Я уже научилась признавать: все мои отношения с мужчинами, в том числе и с Хамзатом, строились не из любви к себе, а из детских травм. Из искаженного восприятия, из навязанных мне сценариев. Я встречала не тех, кто откликался на мою суть, а тех, кто бессознательно продолжал мамину игру. Поэтому я все чаще ловила себя на мысли, что разбирать нужно не партнера. Не его поведение, не его выборы. А мои отношения с мамой. Потому что пока в этом не было ясности – я всегда выбирала из боли.

И все же, в рамках терапии с Натальей мы затронули и тему Хамзата.

И первое, что удивило, – это с какой легкостью я произнесла: «У нас нет будущего». Без драмы, без пафоса. Просто как факт. Его родители никогда бы не позволили, чтобы их сын женился на русской. Это было бы разрушением идеальной, выверенной конструкции, в которой жили их семьи.

Мир Хамзата был простроен поколениями. Женщины в его окружении не работали. Учеба? Да, возможно, для галочки – чтобы потом говорить, что она с дипломом. Но, по сути, их воспитывали не для себя. А для того, чтобы стать хорошей женой и мамой.

Они не ходили по улицам одни. Их сопровождали – братья, отцы, мужья. Они не принимали решений. В этом мире было много внешнего комфорта: красивые дома, спальни с розовыми подушками, тихие вечера в роскоши. Но не было главного – опыта.

Опыта боли. Опыта свободы. Опыта, когда ты падаешь, и встаешь, и снова падаешь – и продолжаешь идти.

Я не говорю, что жизнь, в которой нет ударов, – плохая. Я просто говорю, что мы были из разных реальностей. Я – из мира, где все нужно было выстрадать. Он – из мира, где все уже было прописано.

Вопрос, который мне часто задавали: зачем ты была с ним, если знала, что счастливого конца у этой истории не будет? А я и не искала финала. У нас не было будущего. Но у нас была связь. И эта связь была настоящей. Мы были близки. Мы говорили обо всем. Мы были на связи 24/7. Но даже в этой близости – я всегда была рядом, а не внутри.

Я помогала его семье – покупала подарки сестрам, поддерживала братьев, даже помогала с зачетами. Они думали, что я просто работаю с Хамзатом. Я была в его жизни как незримый двигатель: подбирала, вывозила, выравнивала. Но мои собственные проблемы оставались моими. Он не заходил в них. Он не спрашивал. Он не поддерживал.

Я работала на двух работах. Без выходных. И даже мама, которая привыкла к моему «я справлюсь», начала беспокоиться. Потому что я не просто уставала – я истощалась. А взамен?

Никакой награды. Никакого признания. Ни слова о том, что я красивая. Ни комплиментов. Ни поддержки. Только упреки.

Фразы вроде: «Ты ничего для меня не делаешь», «Без меня ты никто», «Ты обычная, никакая» – стали фоном.

За четыре года я ни разу не услышала: «Ты – красивая».

Ни одной детали. Ни одного взгляда, в котором бы я почувствовала себя женщиной.

Подарки? Один раз – блокнот Louis Vuitton. Очень красивый. До сих пор лежит у меня. Я все жду, когда он пригодится для чего-то особенного. И то, это не подарок «без повода», это подарок на день рождения.

А еще – компьютер. Но и он был… пополам. Он сказал, что у него есть половина суммы, остальное я могу доплатить сама. Мол, тебе ведь это нужно для работы.

Он решил – мне нужно. Он купил – половину ноутбука. Он не спросил есть ли у меня 70 тысяч рублей, чтобы платить остаток. Он не спросил нужен ли мне такой ноутбук. Он не спросил хочу ли я вообще тратить тяжело заработанные деньги на это? Не спросил.

Это была иллюзия отношений. А по сути – это был абьюз. И я долго не хотела называть вещи своими именами. Потому что так проще – делать вид, что это просто сложная история.

Но это была история, в которой я растворялась. А он – даже этого не замечал.

Я очень медленно подходила к решению о том, что с этим мужчиной пора прощаться.

Не было ни одной яркой сцены, одного удара, после которого я встала бы и ушла. Это было не так. Все происходило исподволь. Как медленное осознание того, что дом больше не держит тепло. Что отношения себя изжили. Что точка – это не поражение, а освобождение.

Я тогда работала в ресторане с национальной кухней. Пыталась выстроить процессы, очистить команду, убрать тех, кто воровал. Наивно верила, что, если все систематизировать, все наладится.

Но люди, которых я убирала, возвращались – просто потому, что были «своими». Там работал принцип: брат за брата. Даже если брат воровал, подставлял, подрывал бизнес – он все равно оставался в системе.

И тогда я впервые осознанно возненавидела слово «брат». Оно звучало красиво. Оно якобы о чести, о крови, о верности. Но за ним стояло лишь лицемерие, круговая порука и вечное покрытие слабости под видом силы.

Слово «брат» стало для меня маркером лжи.

Как и другое – «dear», которое я слышала в бесконечных переписках на английском.

Иронично, но именно эти два слова – «брат» и «dear» – я теперь воспринимаю как самую фальшивую вежливость. За ними прятались обиды, подлость, зависть. За ними не было любви.

Я медленно собирала в себе внутреннее разрешение – уйти.

Ни один поступок не тянул на то, чтобы стать финалом. Но каждый из них был звоночком и очередной каплей.

Помню, как однажды мы были с Хамзатом в торговом центре. Он был раздражен – как часто, бывало, после разговоров с отцом. Отец был его главной фигурой боли, скрытого абьюза. Строгий, давящий, тот, кто требовал: бизнеса, результата, силы воли. А в Хамзате этого не было. Он был другой.

Он был в маму – мягкий, добрый, не способный к жестким структурам. Но жил он в мире, где за доброту не хвалят, а за слабость наказывают. Поэтому он проигрывал.

И потому вымещал злость на мне.

Тот день в торговом центре я запомнила до мелочей. Он шел быстро, нервно, почти бегом. Я – на каблуках, в растерянности, в своем привычном эмпатическом замешательстве – пыталась догнать. Несколько раз просила его идти помедленнее. Он не реагировал.

И вдруг я подумала: а зачем я бегу? Зачем, в прямом и переносном смысле, я все время догоняю его? Он хочет бежать – пусть бежит.

Я развернулась и пошла к выходу. Через несколько минут пришло сообщение: «Ты где?» Я ответила спокойно: «Я уехала домой.»

Позже, когда мы обсуждали этот случай, я сказала, что это было неуважением. Он не слышал меня. Не замечал. Не считал нужным замедлиться. А он ответил: «У нас в семье так всегда. Женщины должны бежать за мужчиной. Так делает моя мама.»

Это был первый и единственный раз, когда он сравнил меня с ней. Наверное, это должно было быть комплиментом. Но это был приговор.

Потом была другая сцена. Мы сидели в кафе на работе. Пришел его знакомый с девушкой. Она была, мягко говоря, не самый запоминающийся персонаж, но из тех, кого называют «легкодоступной». Хамзат – при мне – начал с ней флиртовать. Открыто. Без намеков. Просто флирт. В лоб.

Я сидела и думала: это сон? это тест? это шутка?

Нет. Это был очередной виток абьюза. Меня никто не называл своей девушкой. Нас никто не знал как пару – только самые близкие. Остальные думали, что мы просто работаем вместе. И вот, при всех – рядом со мной – мужчина, с которым я три года делю жизнь, флиртует с другой.

И я – снова несуществующая. Невидимка.

Я встала и ушла.

Он побежал за мной. Говорил, что я преувеличиваю, что просто был мил, что не было флирта. И снова – обнуляем. Стираем. «Начинай сначала.»

Это было как паттерн: спровоцировать → вызвать боль → дождаться вспышки → наслаждаться тем, что я бегу → успокаивать → возвращать.

Это был его ритуал власти. Его способ оставаться нужным.

Но я – уже не верила. Каждый эпизод стал еще одним слоем истины: эта история закончилась.

Просто я еще не сказала это вслух.

Бежать за мужчиной – это не любовь. Это – бегство от себя.

Началась внутренняя борьба. Тихая, вязкая, будто болотная вода под ногами. Я уже понимала, где заканчиваюсь я – и начинается мое ложное «я». Оно становилось все тоньше, прозрачнее, ломче. Как скорлупа, которая трескается изнутри, пока не начнет отпадать сама.

С каждым походом к психологу я снимала с себя очередной слой – как капусту, которую разбираешь до сердцевины. Один сеанс – один лист. Иногда – жесткий, с гнильцой, как застарелая боль. Иногда – почти невесомый, но все равно кровоточащий. Я не просто разбирала себя. Я отрывала от себя чужое. И выбрасывала. Без жалости.

Помимо слов, были прикосновения. Наталья практиковала телесную терапию – вскрывала не только память, но и тело. Тело, в котором жили зажимы, страхи, замороженные крики. После каждого сеанса она строго говорила: «Закройтесь дома. Лучше ни с кем не разговаривайте. Мы не знаем, какая боль выйдет первой».

Я старалась. Но иногда не успевала. Хлестало в машине. Рыдания. Крик. Боль. Удары головой об руль. Как будто из меня выходила черная вода. Резко, беспорядочно, неудобно для мира. Но иначе нельзя было.

И в этой обнаженности, в этом медленном выковыривании себя из трехлетнего оцепенения, начались мои первые внутренние переговоры. Я вела их с остатками ложного «я». Тем самым, которое всю жизнь цеплялось за мамину любовь, за одобрение, за маски, за роли. А теперь оно теряло почву под ногами и начало умолять: «Не уходи. Вернись. Так безопаснее».

Но я знала: пришло время ставить точку. Выбирать себя. Выходить в реальность, где меня нетрудно любить – и не нужно заслуживать.

Да, было страшно.

Три года рядом с человеком, который системно, день за днем, уничтожал во мне веру в себя.

Сначала незаметно. Потом – с огоньком.

Я перестала чувствовать, что я красивая. Забыла, что умная. Что харизматичная. Что не обязана быть удобной. Я стала для себя – никакой. И если кто-то скажет: «Что ты драматизируешь, всего-то три года», – я спрошу: а сколько нужно, чтобы потерять себя? Потому что до Хамзата у меня уже были незалеченные раны – абьюз, маска, мама, ложное «я». А он лишь добил.

Эти три года заменили всю мою взрослую жизнь. Я вышла бы из этих отношений нулевой. Сожженной. Обнуленной. И потому я решила, что на этот раз – без истерик, без «уйду – останусь», без возвращений. Только холодный разум. Только вперед.

Я сказала Наталье, что ухожу от него. И что хочу начать новую жизнь – открыть шоурум. У меня были деньги после увольнения, и я решилась. Китай, закупка, поиск помещения. Новая я – новая жизнь. Я впервые смотрела в будущее без страха.

Наталья улыбнулась. Сказала, что наша терапия подошла к концу. Что мы сделали невозможное. Что теперь – мой путь, мои звезды, мои вершины в моих руках. Что я справлюсь.

И я почти поверила. Почти.

Я вышла из кабинета свободной. Но свобода оказалась хрупкой. Мы еще увидимся, Наталья. Раньше, чем вы думали.

БЫТЬ РЯДОМ – НЕ ЗНАЧИТ БЫТЬ СО МНОЙ

Иногда человек рядом. Он пишет. Он звонит. Он спрашивает, как дела. Он присылает смешные видео. Он засыпает на другом конце телефона, с твоим голосом в ухе.

Он знает, что ты любишь мяту, но не помнит, с чем ты пьешь чай. Он держит тебя за руку – но ты все равно мерзнешь. Он говорит, что скучает – но никогда не приходит.

Он рядом. Но он не с тобой.

Он в своем мире, в своей системе координат, где ты – будто бы есть, но не целиком. Удобная часть тебя допущена. Остальное – нежелательная избыточность.

Ты можешь делиться сокровенным – но он слушает, не слыша. Ты можешь плакать рядом – и он скажет: «Ты все принимаешь слишком близко к сердцу».

И ты начинаешь сомневаться: может, и правда я слишком чувствительная? Может, это со мной что-то не так?

А на самом деле – ты просто рядом с человеком, который не умеет быть рядом по-настоящему. Он умеет присутствовать – но не быть. Умеет говорить – но не откликаться. Умеет жить рядом с тобой – но не видеть тебя.

Быть рядом – это не про географию. Это про то, чувствуешь ли ты себя внутри отношений, или все еще стоишь на пороге.

НОВАЯ СТАРАЯ ЖИЗНЬ

Я ушла от Хамзата. Тихо, без истерик, без сцен. Просто сказала: «Я устала. Я больше не могу. Я ухожу». Он, как обычно, отпустил меня без боя. Ни одного вопроса, ни одного порыва что-то объяснить или удержать. Он снова выбрал тишину. Или, если быть точнее, он выбрал тактику охотника, отпустив свою жертву на безопасное расстояние – достаточно далекое, чтобы она сама захотела вернуться.