Полная версия:

Отражение Цветка

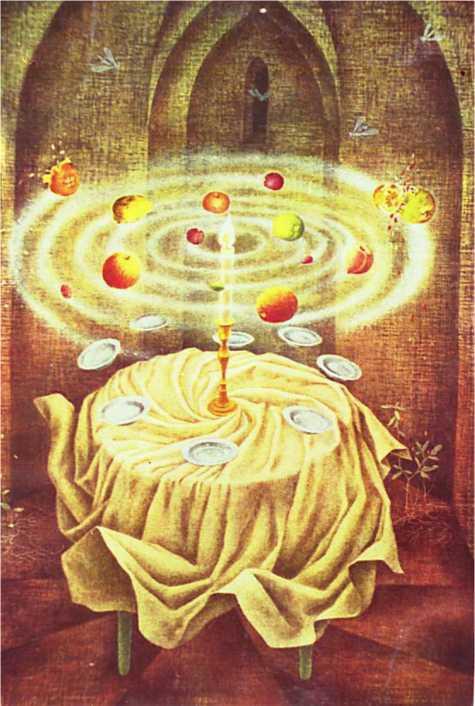

Некоторые видят и хотели бы рассказать, но как об этом расскажешь? Мексиканская художница Ремедиос Варо (19081963), попыталась это сделать в своей знаменитой картине «Натюрморт воскрешения», где мир представлен в виде вращающихся над столом в спиральном вихре предметов.

«В центре горит свеча, – поясняет эту картину автор вдохновенного очерка о художнице Елена Зорина, – как Солнце, вокруг которого по своим орбитам вращаются планеты. И это в то же время формула жизни, зарождающейся при движении спирально вращающейся материи. Процесс контролируют духи созидания, порхающие в виде бабочек.

Созидательные вихри закручивают ткань скатерти – космической материи, и все действие разворачивается в просторе готического храма, символа духовного развития…»

Р. Варо. «Натюрморт воскрешения»

Увидеть эту картину сверкающего круга жизни можно только когда душа представляет собой зеркало, в котором и отражается мир. Зеркалом же она может становиться только тогда, когда стихают душевные бури, смиряются волны страстей, разглаживается рябь раздражения на все, претензии к жизни и к людям, когда перестаем суетиться по мелочам.

Невольно приходит в голову мысль: может, только остановив этот суетный бег по жизни, можно вновь обрести естественный живой взгляд на окружающий мир? Но как его остановить, когда мы, даже останавливаясь, в душе продолжаем бежать? Социологи бьют тревогу: современный человек уже не живет, а ищет выгоды. И, чем больше этих самых выгод, тем больше соблазн продолжать бежать не останавливаясь.

Что же делать? Установить потолок желаний? Но хватит ли сил, если вокруг тебя в самом обществе поется гимн желаниям? Хватит ли сил, если удовольствия обессиливают и приходит пресыщение, а за ним – пустота?

Наверное, только в храме или в монастыре, куда все приходят привести в порядок ум, душу и сердце, происходит временная остановка этого бега по жизни, возникают мысли о вечном: о жизни, о смерти, о бессмертии, о памяти. Здесь душа и превращается в зеркало, отражающее чудо мира.

Остановившись, вдруг замечаешь, что природа подает тебе знаки, о чем-то хочет сказать. Например, в начале октября все деревья чернеют от грачей, ветви буквально гнутся от облепивших их птиц. Это действительно похоже на чудо. И думаешь: что птицам, делать чтоли нечего, чтобы вот так, праздно, рассиживаться на ветвях? Они же тоже деловые, как и мы, все время что-то делают: тащат щепочки в гнездо, червячков несут детям, всякие съестные припасы заготавливают, бурно обсуждают что-то – это тоже их дело…

И вообще, кто они такие, грачи, в птичьем сообществе по своему предназначению, если проводить аналогии? Предприниматели? Чиновники? А, может, революционеры? Нет, грач – это вестник. Весны, когда он прилетает из теплых стран, или осени, когда он собирается туда улетать. Это миссия вестника, отнюдь не рядовая роль. Как в спектакле, когда приходит гонец или посланник, сообщает что-то важное и исчезает. А от этого все и закручивается, все словно включаются, пробуждаясь от сна, начинают жить другой жизнью… Грач приносит новые мысли. Или уносит старые.

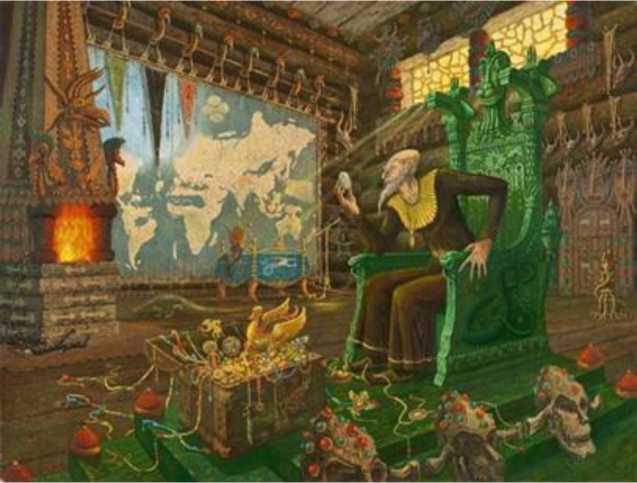

Ю. Сергеев. «Круг жизни»

Посмотришь на него и думаешь: Как же мчится время, уже осень, грачи на юг собрались, а у меня все та же мечта – дописать диссертацию, достроить дом на даче, досадить груши в саду и доразобрать старую отцовскую библиотеку. Все недосуг, все никак не соберемся, все какие-то дела находятся. Так и вся жизнь пройдет.

А грач, как стрелочка на циферблате природы, прилетел и отбил свой час, чтобы мы заметили – проходит жизнь. А для монахинь грачи – радость. Им мирская суета глаза уже на застит, теперь могут в полную силу радоваться чудесам божьего мира.

Об этом картина нашего современника художника Юрия Сергеева, которая так и называется – «Круг жизни».

Человек приходит в монастырь, чтобы найти здесь тихую пристань и в то же время, чтобы привести в порядок голову, чтобы все ценности в ней встали на свои места. Сбегает от суеты, от массы впечатлений и лишних эмоций, которые застилают его предназначение.

Вот одна из монахинь… вне монастыря была такой же, как все – суетилась, бежала куда-то, была недовольна жизнью. А попала в монастырь, протерлись глаза, как будто прозрела. Стала открывать для себя прелесть простых движений. Как, например, послушница в трапезной режет лук кольцами. Просто режет лук и все! А смотреть на нее приятно. Или вот ее напарница подметает двор. Она вдруг как заново увидела, как красивы ее движения с метлой, как ритмично, свободно и широко движутся руки, как поворачивается спина и все тело для размаха.

Когда человек приходит в монастырь, его фрагментарное сознание собирается в одно целое. И к нему возвращается способность видеть вещи целостно, движущимися в круге жизни. Почему в круге, потому что многие действия повторяются и тем самым как бы замыкаются в круге времени, как повторяется движение стрелки мимо одних и тех же делений на циферблате часов. И магия этого движения, этого чуда, не может не восхищать.

Повторение одних и тех же действий электризует пространство, как трение эбонитовой палочки о шерсть. И эта наэлектризованность включает в нас творческое восприятие. Смотришь на мир другими глазами. Как будто к тебе вернулся привычный вкус. Это все равно, как вновь научиться испытывать радость от вкуса просто черного хлеба, посыпанного солью, без всяких приправ.

Если задуматься, почему мы перестали испытывать радость от самых простых вещей?

Одни ученые говорят, что это от пресыщения информацией, количество которой зашкаливает, превышает все оптимальные пределы. Чего только не придумывают сейчас, чтобы поразить воображение пресыщенного информацией современного зрителя…

Другие высказывают предположение, что изощренность ума убивает простоту души, и человек становится циником. Воспитатель императора Нерона Сенека лечил свой цинизм тем. что смотрел на играющих детей.

Третьи считают, что от обычных вещей и явлений мы уже не способны испытывать каких-либо эмоций, потому что сознание рассыпано на осколки. Как в сказке Андерсена «Снежная королева», где злой Тролль смастерил зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось, а все плохое и безобразное увеличивалось, затем он случайно разбил его, и оно разлетелось на тысячи маленьких осколков. И люди перестали видеть мир целостным, они стали его видеть каждый – в маленьком осколке, и уже не могли испытывать радость от жизни. Осколки не давали общей картины, не показывали красоты мира.

То есть, когда нет целостного «круглого» восприятия жизни, движущихся в магическом круге предметов и явлений, то какими благами тебя ни осыпай, ты, словно мальчик Кай из сказки «Снежная королева», остаешься спокоен и холоден. Сердце с вонзившимся в него осколочком, как перерезанный провод, по которому перестает течь ток – это образ осколочного мышления, оставляющего сердце холодным. Когда сознание фрагментарное, сердце – как кусок льда.

Потомок американских индейцев Денис Линн в своей книге «Исцеляющее колесо» пишет, что таким колесом его предки называли Священный круг Жизни, понимание циклической природы жизни. Исцеляющим, потому ощущение Священного круга жизни это – единение с природой, а утрата его означала дисгармонию и болезни.

Лекарство в их понимании – это призыв видимых и невидимых потоков энергии, восстановление гармонии с природой.

Колесо Сансары

Исцеляющее Колесо – это магический круг, заключающий в себе всю жизнь. Древние знали об этом магическом круге, уважали то, что за ним стояло, и символически вписывали в него все сферы своей жизни. Большая часть их жилищ была в форме круга. Колесо Сансары – вечный круг всеобщих рождений и смертей.

Круг всегда играл центральную роль в их церемониях и ритуалах. Они собирались на совет и садились кругом, чтобы мысль, усиливаясь, шла по кругу и собиралась в центре. Музыка исполнялась на круглых барабанах. В кругу и по кругу танцевали все танцы.

Жизнь – это круг или спираль вращения

Круг как символ целостного восприятия проходит сквозь все мировые культуры, в том числе и через нашу, русскую. Художник Андрей Рублев был монах. У него было целостное восприятие. Поэтому он с такой любовью, с таким удовольствием написал «Троицу».

Простая трапеза, а какое чудо… Он увидел предметы в трапезе в единой взаимосвязи, как бы в круге жизни, и изобразил этот круг, когда и предметы как бы движутся по кругу, и люди за столом составляют собой этот самый круг.

Феофан Грек в сравнении с Андреем был книжником, имел вроде бы более широкий кругозор, много путешествовал, больше видел, а сознание его было фрагментарным… он не видел целостной красоты. Потому и не верил в добро. Мучился, не мог испытывать радости от красоты.

Мог только устрашать – все его лики напоминают о страшном суде…

И здесь на картине на картине Юрия Сергеева «Круг жизни» тоже символически изображен круг в самых разных проявлениях.

Миллионы людей видят грачей… и не умеют этому радоваться. А монахини научились. Грачи их радуют, как вестники осени, как напоминание о том, что сделано в жизни и что не сделано, как вестники жизни, идущей по кругу., как напоминание, что ничего не кончается, что все повторится. А раз так, то смерти вообще нет, а есть жизнь.

Вот он, этот круг и в человеческой жизни – тут и совсем юная девочка, и девушка постарше, и зрелая женщина, а там, на заднем плане, уже совсем древняя старушка.

«Возраст человека – это его мышление», как говорит французский писатель Андре Вюрмсер (1899–1983), автор целого цикла романов «Человек приходит в мир».

А с другой стороны, может быть, с появлением суетного человечества и птицы стали суетиться?

И вот прилетают теперь в монастырь, чтобы тоже притормозить скорость жизни в себе, чтобы все привычные ценности в голове встали на свои места, чтобы обрести ощущение круга жизни.

12. Совесть – голос Бога

Укоры совести близки к печали…

Все происходит не случайно. Как и тема совесть сегодня. Сейчас как раз такое время, когда есть возможность подумать над тем, до чего раньше просто руки не доходили.

Так вот совесть – это нечто такое, до чего у человека никак не доходят руки, Потому что это, быть может, самое важное, что есть у нас в жизни. Как Кощеева смерть – в иголке, иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе, а дуб на сказочном острове, до которого никто не знает, как доплыть.

Почему такая аллегория о скрытности и недосягаемости совести? Потому что совесть глубоко скрыта в нас и проявляется очень редко, во время душевных волнений или даже стрессов. Наверное, поэтому некоторые говорят, что совесть находится в тайнике нашей души…который открывается редко. Почему? Потому что самое ценное всегда прячется за семью печатями.

Совесть как Кощеева смерть глубоко спрятана

И бывает так, что человек всю жизнь догадывается о совести, думает о совести. Но до нее так и не добирается. Редкий случай, но так, наверное, тоже бывает. Так что такое совесть, после таких слов, что это самое ценное, самое тайное? На самом деле никто точно и не ответит на этот вопрос. Именно поэтому, что она редко себя проявляет, что за семью печатями, что редко дает повод говорить о себе. И во всей человеческой истории о совести по той же причине люди стали задумываться довольно поздно – в XVIII веке, в эпоху просвещения. И в Древнем Египте, и в Древней Греции, и в Древнем Риме не найти четких определений.

Сенека, например, говорил, что совесть – наш лучший подсказчик и советчик в трудные минуты жизни, но что это, он не говорил. Сократ, например, признавался, что он слушается внутреннего голоса, тот ему подсказывает, что делать, как жить, но что это за голос, он не говорил.

Многие великие люди разных времен и народов говорят, что совесть – это Бог.

Например, Лев Толстой:

«Совесть – это память общества, ощущаемая отдельным человеком…»

То есть это голос Бога. А Бог – это все человечество в духовном плане. Как Солярис, мыслящий океан, у Станислава Лемма или у Тарковского. Мысли и чувства всех людей, которые жили до нас и живут сейчас, то есть все человечество за все времена. И это Бог.

Или Вольтер: «Угрызения совести – это единственная добродетель, остающаяся у человека.»

Или Иммануил Кант: «Совесть – это закон, живущий в нас.»

Или Эммануэль Сведенборг: «Совесть есть присутствие Бога в человеке»

Или Николай Бердяев: «Совесть есть воспоминание о Боге..»

Или Фазиль Искандер:

«Дарвина великие старанья, Эволюции всемирная волна. Если жизнь – борьба за выживанье, Совесть абсолютно не нужна.

Говорить, конечно, можно много, Многое понятно между строк. Совесть есть, друзья, реальность Бога, И реальность совести есть Бог.»

Может быть, поэтому мне, например, интересно рассматривать все темы, в том числе и эту, с Создателя. Раз мы созданы по образу и подобию Божиему, значит, задумавшись о совести у Бога, мы поймем что-то и про совесть в нас. Что, если посмотреть на совесть под углом Творца, то есть, зачем ему совесть? Возможно, совесть понадобилась Создателю как защита от собственной безнаказанности и вседозволенности, от безграничности и безразмерности. Скажем, захочется ему создать не только мир, но и чудовище, которое погубит мир. Это соблазн – посмотреть, как мир погибнет. Но так и не создашь ничего, потому что мысли созидания приходят нам так же как и мысли разрушения. Или безграничность Бога, его всемогущество, что это такое? Это, если он создает мир, подобный нашему земному, то когда остановиться? И на чем? Ведь в любой момент он может захотеть что-то улучшить. И тогда, как Леонардо да Винчи, который так и не закончил много начатых им картин и статуй, никогда не закончит…

И вот этим мы отличаемся от мира природы. Потому что природа ограничена, в отличие от человека, который всегда способен слететь со всех своих катушек. А в природе в каждой структуре есть своя программа, везде четкие программы жизни и поведения:

атом, молекула, клетка, снежинка, растения, насекомые, рыбы, птицы, животные.

И никто не переходит эти рамки. Медведь не будет пробовать взлететь, не будет пытаться глубоко нырять, и с обрыва тоже не будет прыгать, в отличие от человека. И медвежонок, если лезет на дерево, то до определенной высоты, чтобы, если сорвется, не разбиться.

Человек в этом плане безграничен. И в подлости своей и в доброте своей. И в своей любви и в своей ненависти. И бесконтролен. Сколько примеров, когда туристы бьются насмерть, упав с какой-то горы. Хотя там предупреждающие надписи. И дайверы погибают, нырнув глубже, чем разрешается. Как Мартин Иден, герой романа Джека Лондона, нырнул так глубоко, чтобы не хватило воздуха на обратный путь. В этом плане человек безграничен и может безгранично развиваться. И в своих хороших замыслах и в злых и коварных. Почему говорят, что творческого человека очень трудно остановить? Нетворческого остановить легче.

То есть совесть эта некоторая программа защиты человека от самого себя… Если вспомнить Адама и Еву, то они ходили по Эдемскому саду, пока не подошли к Древу познания. А что такое Древо познания – это дверь в познание окружающего мира. Вся живая природа, входя в эту дверь, познает мир в своем ограниченном пространстве, каждая структура – свою программу. И только человек безграничен. И Творец подумал, как его ограничить. Иначе это будет познание без границ. И он предложил Адаму и Еве вкусить от Древа познания. И они сразу почувствовали ограничение. Через стыд. Через совесть.

Они почувствовали себя нагими. А почувствовать себя нагим и начать стесняться, это первые рамки, первые сомнения, начало работы вот этого ограничителя, который стал совестью. Первое ограничение, которое стало действовать во всем. Во всем обозначились границы, пределы. И была сформирована программа оповещения об опасности. Мол, здесь надо остановиться или ждет что-то неприятное, даже опасное.

Видимо, у Творца возникла такая ситуация, когда он сам, создавая мир, почувствовал, что если не остановится, то все разрушит. Может быть, поэтому он создал мир не в один день, а в шесть. Каждый день у него возникало чувство предела. И когда он создал мир и поселил в него человека, то почувствовал, что теперь надо отойти в сторону. Отойти в сторону и посмотреть, что будет делать человек. Хотя, наверное, хотелось ему еще что-то добавить.

Но он понял, что он сделал свое дело, а дальше уже эксперимент должен развиваться без него. Да, он – высшее существо и может делать то, что хочет. Но совесть ему подсказала, что надо остановиться и дать шанс другим. И такая же программа заложилась в человеке. Время от времени у нас возникает чувство сомнения, опасности или предела. Когда сил еще много, или много желания, но возникает чувство, что достаточно, что надо остановиться… Видимо, и сейчас смотрит и время от времени хочет вмещаться, но останавливает совесть, предел, который будет теперь сопровождать человека и в нужный момент его предупреждать и останавливать..

А что, если не останавливать?. Мы видим на живых примерах творческих людей, которые создавали и сами разрушали созданный ими мир, на примерах истории, на примерах самоубийств. Примеры, когда человек вовремя не послушался голоса совести. Почему я говорю о творческих людях и тем более великих людях? Потому что у простых людей нет такого напряжения и такой высоты, на которую они поднимаются. У них редко включается ощущение Бога и вседозволенности, когда человек уже не слышит голос совести.

Есть ли совесть у животных? Нет. Потому что тогда животное бы стало человеком. Чем человек отличается от животных? Тем, что делает что-то, выходящее за рамки простых жизненных потребностей: утолить голод, поспать, обустроить жилище, завести потомство, заботиться о малышах… Животные не выходят за рамки жизненно важных потребностей. Медведь убил лося и не испытывает угрызений совести, потому что все в рамках инстинкта.

А вот, когда человек начал рисовать углем на стенах пещеры, это уже не утоление голода. Это что-то, выходящее за рамки инстинктов, это творчество, это не для чего, непонятно, для чего… То есть совесть – это тоже нечто выходящее за рамки… за привычные рамки бытия… самое высшее из качеств, которые даны человеку. Наверное, потому что человек в отличие от животных все время выходит за рамки. В том числе и в жизненных потребностях.

Животные, птицы, рыбы как правило не едят со скуки или от желания попробовать что-то изысканное, если есть не хочется. А человек сплошь и рядом… выходит за рамки программы. И не хочется есть, а ест. Организму не нужно, а человек перенервничал, и психика ломает все программы. Или от того, что интересно. Новое блюдо, новый вкус. Хотя сыт. Или та же еда по-новому выглядит. Опять обман программы насыщения. Комплимент человеку во время еды (как красиво ты ешь или как аппетитно ты жуешь) может вызвать у него приступ аппетита, хоть и сыт. То есть у человека на то, что он делает, влияет характер познания, то, что он видит, слышит, обоняет, трогает, пробует на вкус.

В природе все органы чувств ограничены четкими целями. Скажем, животное смотрит, чтобы определить, где пища или опасность, далеко ли до нее, успею ли догнать или убежать, чтобы спастись. И это границы во всем, которые делают всю жизнь природы строго целевой, предсказуемой и прогнозируемой. А у человека каждый орган восприятия не ограничен целесообразностью, свойственной природе, у него везде подключается ум, оценка, чувство красоты, кураж, проверка на могу или не могу. Он может увидеть льва, но вместо того, чтобы мгновенно залезть на дерево, он может подумать: как лев красив. И еще тысячи оттенков. И это размывает границы. Делает человека безграничным. включаются тысячи более тонких чувств. Вот тут и нужна совесть. И в то же время она эволюционно появляется как самое высшее и самое сложное чувство в человеке. И она помогает обозначить границы. Причем, очень тонкие, еле заметные, заросшие временем. И тем не менее. Не отданный много лет назад долг или нанесенная обида могут мучить всю жизнь и не давать покоя.

Безграничность творчества и желаний

А человек безграничен в своем творчестве и своих желаниях. Вот художник, пьет, и сегодня выпил как всегда. И он собрался писать картину восход (или закат) солнца. И он подходит к пропасти, потому что так обостряются все его чувства, и приходит вдохновение. А тут совесть ему говорит: Остановись. Да, картина перед тобой открывается невероятная, и, чем ближе к краю пропасти, тем больше обостряются все твои чувства, и расширяется сознание. Но дальше нельзя, это уже опасно, ты можешь погибнуть.

А он ей говорит: Именно то, что я в любой момент могу расстаться с жизнью, и двигает меня вперед, потому что передо мной на этой грани открываются невиданные горизонты и новые краски… И вообще ничто так не обостряет мои чувства как вот эта опасность расстаться с жизнью…

Совесть говорит: Ты не понимаешь, что вообще можешь расстаться с жизнью? Он говорит: Ну и что? И продолжает идти к краю … И падает в пропасть…

И такие случаи, наверное, происходили во все времена и во всех странах. И тысячи раз совесть спасала таких художников от смерти. Но иногда и не спасала.

Кому совесть нужнее, мужчине или женщине, детям или родителям?

Наверное, мужчине, потому что на нем ответственность. А женщине удобнее быть ведомой. Конечно, бывают исключения.

Но и женщины, которые берут на себя ответственность и тянут воз жизни, им часто хочется почувствовать себя женщиной, прислониться к мужскому плечу. А ведущему совесть нужнее, потому что во время его остановит, если нужно, или если он рискует. Она остановит в нем Творца, который окажется на грани жизни и смерти… или даже на краю гибели.

Детям или Родителям? Детям. У родителей ответственность и совесть пробуждается чаще. Поэтому они детей не бросают даже когда дети выросли. А вот детям, когда они вырастают, совесть нужна, чтобы помнили о слабеющих родителях, бабушках и дедушках, которым нужна помощь. А в детстве о совести вспоминать вообще некогда. Тебя держит совесть родителей и куча дел, которые на тебя нагружают взрослые…

Есть ли совесть в атоме, молекуле, клетке?

В атоме, молекуле, клетке человека – да. Во всей остальной природе – нет.

Развивается ли совесть в обществе, в истории или она неизменна?

Думаю, не развивается. Потому что в обществе совесть является механизмом, намечающим, называющим и выстраивающим границы. Но носителем совести всегда остается человек.

А в человеке совесть всегда одна и та же. Она всегда предупреждает, предостерегает, пилит… тихо или громко, но всегда одинаково.

В детстве на каком-то этапе она включается, и после нескольких включений становится программой. Но мы не знаем, сколько раз она должна включиться, чтобы стать программой. Это великая тайна.

Наверное, чем больше возможности человека как Творца (то есть чем больше он может создать и разрушить), тем чаще и сильнее включается совесть.

Чингисхан, например, только официально (что подтверждено источниками) уничтожил почти 12 млн человек. А историки говорят, что и все 40 млн (11 процентов населения планеты в XIII веке). Его, наверное, мучила совесть. Только мы об этом не знаем.

Есть ли совесть у великих или они, как говорил Гитлер, «Избавлены от этой химеры»?

Совесть великих, она, конечно, есть. Но они либо держат ее в клетке, либо как Гитлер, убивают ее, тем более, если она им кажется химерой – страшным чудовищем с головой льва, телом козы и хвостом в виде змеи.

Гитлер был не совсем нормален психически и, возможно, чувствуя укоры совести, так и представлял ее себе страшным чудовищем, которое будет тебя терзать, пока его не уничтожишь. У Чингисхана совесть, наверное, была и проявлялась в заботе о близких. Была ли совесть у Наполеона? Наверное, раз старался выполнять свои обещания. Великих совесть не мучает, если сильнее долг.