Полная версия:

Отражение Цветка

То есть этому десятилетнему мальчику совершенно наплевать, сколько страданий он может принести людям. Особенно, если убьет хорошего человека, осиротив всю его семью, лишив близких отца, мужа, сына, брата…

Вообще люди в своих размышлениях о смысле жизни приходят к разным интересным мыслям. Великие люди или люди, добившиеся в жизни чего-то значительного, записывали эти мысли в дневник, а потом включали в свои книги. Вот несколько таких записей:

Из книги австрийского философа Виктора Франкла (1905–1997) "Человек в поисках смысла".

«Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл их жизни. Жизнь всегда тем более осмысленна, чем труднее она дается»

«Как человеку разобраться, каким он должен быть? – задал вопрос в одной из своих книг немецкий писатель и философ Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832) и сам же на него ответил – Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, что же есть вы.»

Из книги «Уроки жизненной мудрости» американского актера Керка Дугласа (1916–1920):

«Я говорю сыновьям, что у меня в детстве были преимущества, которых они лишены. Я родился в очень бедной еврейской семье, в самой ужасной нищете. Мне некуда было двигаться, кроме как вверх.

Когда меня позвали в Голливуд в первый раз, я отказался. Потом родился Майкл, а денег не было, и я приехал. Иногда то, что связывает, в то же время и дает свободу.»

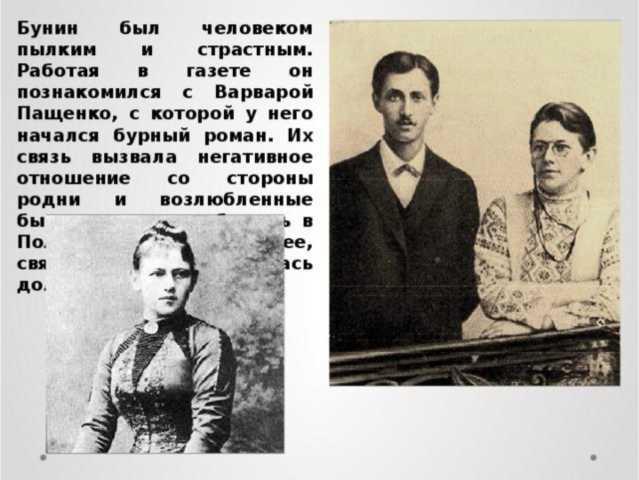

Некоторые люди жалуются на разные трудности: «Зачем мне все эти проблемы, почему именно на меня они сваливаются?» А на самом деле, оказывается, что все это для чего-то нужно. Взять хотя бы творчество, мы знаем много примеров, когда человек начинает творить именно после каких-то неудач или несчастий. Недавно отмечали 150 летие со дня рождения Ивана Бунина, так вот, если бы в 1892 году его невеста Варя Пащенко согласилась выйти за него замуж, то он, возможно, так и не стал бы тем значительным русским писателем, которого мы знаем. Во всяком случае, после ее отказа он был в отчаянии, почти на грани самоубийства, и в нем включился какой-то более высокий творческий уровень, у него начался очень продуктивный период творчества.

И. Бунин и В. Пащенко

Всего жизненно-важных уровней у человека семь: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Начиная с зеленого все уровни творческие. И включение этих уровней часто происходит именно от несчастий, от страданий.

Например, творчество Ф. Достоевского. И именно уже на голубом уровне возникают мысли о смысле жизни. Поэтому задача педагогики – включать все эти уровни в ребенке. Тогда он быстрее найдет свой смысл жизни, раньше начнет реализовывать себя и сделает больше полезного.

Вообще, если помнить, что мы созданы по образу и подобию Божиему, то для реализации себя, своих возможностей можно ставить себя на место Творца и спрашивать себя, что бы и как бы сделал Он. Это, как ни странно и не абсурдно звучит, приближает нас к Творцу и пробуждает наши высшие творческие силы. Как говорится в Евангелии от Матфея: «Просите, и дано вам будет…» Чем больше мы вспоминаем про Творца, тем ближе к нему и тем больше как бы становимся Им. Нас выстраивал Высший Разум и он в нас невольно заложил все свои возможности и способности.

А то, что многие эти способности в себе не открывают, это не только потому, что не хотят. Просто мир должен быть разнообразным. Кто-то должен считать звезды на небе и задумываться о судьбах человечества, кто-то – вкладывать деньги в какие-то проекты, а кто-то просто считать деньги в своих и чужих карманах… Кто-то должен просто жить, как трава растет. Кто-то должен думать, а почему я живу, как трава растет? А кто-то должен распуститься как цветок и источать благоухание. Это уже более тонкий уровень. А кто-то должен вдруг подумать: а раз я распустился как цветок, то не могу ли попросить ветер, чтобы он меня поколыхал. А, если я вышел на ветра и обратился к нему и он меня услышал, то не могу ли я спросить его, почему сегодня он меня услышал, а вчера не откликался?

Система взаимосвязей, тонкие ниточки небесных колокольчиков, которые все тихо перезваниваются, потому что мы за эти ниточки дергаем. И на каждый звук, на каждую вибрацию возникают свои вопросы, все разных уровней, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий. фиолетовый. Выходя на каждый уровень, мы решаем какую-то свою задачу. А, не вышли, это наша вина. Или время еще не пришло… Или просто это наш уровень и нам на нем хорошо. И другим от этого хорошо. Разве плохо, когда пекарь печет замечательный хлеб? Разве лучше, если он забросит хлеб и начнет писать плохие стихи?

Какой-нибудь гений типа Эйнштейна в силу разных обстоятельств (идея не внедряется, книга застряла в издательстве, жена упрекает, что не видит помощи от него как от мужа, сын не хочет общаться, упрекая в равнодушии к себе, коллеги от зависти интригуют) ощущает тупик и хочет покончить с собой. И вот он идет мимо пекарни, откуда плывет запах свежего хлеба. И он так упоителен, этот запах, что спасает гения от самоубийства.

И у Эйнштейна были тупики

Тем более, что тупики, как и несчастья, – это не конец, а начало чего-то нового. Об этом говорят многие великие люди. О том, что никогда нельзя опускать руки, что еще чуть, и все меняется, и открываются новые возможности, и фортуна поворачивается к тебе лицом.

Влияет поиск смысла жизни на окружающий мир? Конечно, влияет. Потому что в поисках смысла жизни мы начинаем искать точку приложения. И тем самым приближаемся к своему смыслу жизни. А тот кто не задает вопросов, может просто проскочить мимо своего смысла жизни, мимо своего предназначения.

В этом смысле замечательны вальдорфские школы, где с самого начала педагоги начинают дергать за разные колокольчики души, чтобы нащупать что-то уникальное в каждом ребенке. И главным образом через ритм, которым пронизаны все занятия, и через повторы. То есть везде включается обряд. Все делается через повторяющиеся ритмические движения под музыку. Тексты читаются вслух с жестами и движениями тела, так что слышится музыка текста… Ритм разный, но это-то и позволяет каждому уловить в себе свой собственный ритм. А потом уже педагог может вместе с учеником начать изучать этот ритм, убыстрять или замедлять его, находя в нем новые краски. И ребенок выходит из такой школы с догадкой о своей уникальности и с нацеленностью на поиск своей области в культуре, технике или природе.

В вальдорфской школе

Есть смысл жизни у животных? Животные (и птицы, и рыбы, и насекомые) не задумываются над смыслом жизни, и это хорошо, потому что они обеспечивают цикличность жизни. Не то что человек, который может вдруг не захотеть больше иметь детей… Весь мир природы живет на трех энергетических уровнях (красный, оранжевый, желтый – это еда, размножение и обустройство). И чуть осваивает зеленый уровень познания.

И только человек включает в себе остальные четыре уровня (зеленый, голубой, синий и фиолетовый).

Влияет ли поиск смысла жизни на судьбу? Конечно, влияет. Если человек задумывается о смысле жизни, то он как бы напрягает Вселенную своими запросами и ему быстрее приходит ответ, он быстрее находит точку приложения своих сил. То есть когда человек догадывается о своем предназначении, то жизнь его складывается удачнее. У Высшего Разума или Создателя нет замысла относительно каждого человека – не случайно нам дается свобода воли. Если бы он задавал каждому определенную судьбу, Ему было бы не так интересно наблюдать за нами. А так мы непредсказуемы. Хотя какое-то зерно, какая-то программа закладывается. Но, в отличие от дерева, у нас намного больше свободы, чем мы и пользуемся.

Судьба зависит от наших вопросов

В заключение скажу о себе. Всю жизнь я решаю одну и ту же проблему – пытаюсь понять смысл жизни. Не очень практичная задача с точки зрения реальной жизни. Потому что для успешной и комфортной жизни надо ставить конкретные задачи чего-то добиваться (интересной специальности, престижной работы, приличной зарплаты, а как следствие и достойного положения в обществе и материальной обеспеченности). Но мне задачи реальной жизни всегда были не так интересны, как главная задача.

Во-первых, потому что я от кого-то узнал, что надо двигаться туда, куда тянет, и делать то, что интересно.

Во-вторых, я чувствовал, что реальная жизнь это только верхушка айсберга, наименее интересная и значимая, большая часть которого скрыта под водой, что, реализуя цели реальной практической жизни, мы не включаем какие-то высшие центры в нас, которые заложены, запрограммированы в нас природой или высшими силами, запустившими эксперимент с человечеством.

И мне стало интересно понять, что такое обряд, как механизм превращения обычного состояния материи в энергетический. Все церемонии в храмах, костелах, мечетях и синагогах построены на обрядах. Все тексты в Библии, Коране и Талмуде построены на повторениях, то есть на обрядах… Задумаешься об этом и начнешь в обыденности и в повторяемости видеть нечто важное… Тогда и токарь, вытачивая деталь и многократно совершая однообразные движения, будет не раздражаться на эту однообразность и повторяемость, а наоборот, испытывать удовольствие, ожидая, что в какой-то момент количество перейдет в качество и возникнет всплеск энергии.

Поскольку я свой смысл жизни вижу в вопросах, в том, чтобы озадачивать живой космос, окружающий нас, то озадачу его еще раз.

«В чем смысл всего?» – во мне возник вопрос. Зачем тащусь по этой жизни бренной? Иль я другие темы перерос, Раз начал поиск смысла во Вселенной?

И чем я мыслю? Нешто головой И серым веществом, что в ней хранится? И почему, почти что сам не свой, Когда вдруг мысль должна на свет явиться?

Конкретные вопросы – ерунда: Что делать? Как? На месте оставаться? Вопросы без ответов – это да! Сойти с ума или на нем топтаться?

Когда «зачем» приходит мне на ум, То бесконечность слова потрясает. И, сколько б ни теснилось разных дум, Любая новый смысл открывает.

На чем остановить нам мыслей бег, Чтобы наглядно Истина предстала? Нет, как бы ни старался человек, Любой ответ далек от идеала…

10. В поисках смысла

Что для каждого из нас слово? Для многих – ничего особенного, потому что десятки и тысячи слов мы используем всуе, то есть по самым ничтожным поводам. И, если нам сказать, что, наполняя слова мусором, мы низводим до нуля силу, от которой падали стены городов и разверзлось море, то мы этому просто не поверим. И это логично – если от Слова падали стены раньше, то должны падать и сейчас. А раз не падают, значит сейчас, в наше время, ничего в словах нет…

Действительно, бесполезно искать доказательства мощи слова в миру, разве что через магию, но и магия уже как бы не мир, а запредельность. В миру же все стало слишком материальным, чтобы слово вдруг могло проявить свою духовную мощь. С какой стати, если для проявления этой мощи нужно многое: и среда, и люди, и характер их действий, и соответствующее Слово.

Тем не менее, и в миру некоторые слова еще работают. Несмотря на изменение окружающей среды. Японский ученый Масару Эмото, проводил опыты с водой, воздействуя на ее структуру произнесением тех или иных слов. При этом от слов: «любовь», «красота», «мир», «радость», «истина» и подобных – вода структурировалась таким образом, так что ее молекулы приобретали вид красивых и гармоничных узоров. И, наоборот, от слов негативного характера на снимках структуры воды рисунки были хаотичные, резкие, с рваными краями. А ведь не только масса живых существ и растений, но и наше тело на большую часть состоит из воды…

Но самая благоприятная среда для Слова в храмах или монастырях. Она здесь, очищенная божественным Словом, как родниковая вода. Поэтому и тянутся сюда люди. Поэтому здесь еще происходят чудеса: плачут иконы, исцеляются люди, чудесным образом преображается жизнь…

Каждый приходит в монастырь со своим характером, со своими проблемами, со своей биографией, разной и зачастую неудачной – а иначе, зачем бы человек пришел в монастырь? Но, придя сюда, каждый соприкасается с одним и тем же – Божественным Словом, то есть со Светом, который постепенно наполняет и его.

Божественное слово, как крещенская вода, восстанавливает наш духовный иммунитет, вырабатывает неприятие ко всяким мерзостям, становится нашим другом в борьбе с ними. Единственное, что от нас здесь требуется, это просто пропускать Божественное Слово через себя, не мешать ему. Что значит не мешать? Это значит не думать над Ним, не сомневаться в Нем, не засорять Его собственными суетными мыслями и ощущениями. Вот это как раз и трудно, потому что в нашей повседневной мирской жизни мы постоянно все критикуем, осуждаем, суем во все нос, все обдумываем и осмысливаем.

Божественное Слово – это Евангелие, которое в миру мы открываем раз в год или еще реже, а в монастыре его читают каждый день, по несколько раз. Как это происходит на картине художника Юрия Сергеева «В поисках смысла».

Три поколения монахинь (девушка, женщина и старушка) держат в руках Евангелие. И в поведении каждой можно увидеть степень восприятия Божественного слова в разном возрасте.

Юная монахиня (крайняя справа) еще не забыла соблазны мира. Любое проявление нежности или любви в Евангелии вызывает у ней близкие ассоциации, она вспоминает нежность в своей жизни. Руку холодит сорванная веточка рябины, а к щекам приливает кровь, и они розовеют.

И вдруг к ней приходит осознание: сколько светлых минут в жизни было отравлено суетностью, грубостью, черствостью, небрежением. Сколько обид, сколько глупости, сколько злости, сколько неприязни было. А из-за чего? Да просто так.

Ю. Сергеев. «В поисках смысла»

У ней лежит сейчас на коленях Евангелие с заложенной страницей, которая ее взволновала. Страницей, где в своем втором послании к римлянам апостол Павел говорит:

«Поэтому нет у тебя извинения, о человек судящий, кто бы ты ни был, ибо, судя другого, ты себя осуждаешь; ибо делаешь то же самое, ты, судящий…»

И, держа эту книжку, она внезапно понимает, насколько в течение многих лет были у ней закрыты глаза на жизнь. Она была, эта жизнь, кипела, неслась мимо нее и увлекала с собой ее, но понимания, что происходит, не было. Оно и сейчас не пришло еще, это понимание, но на душе как-то стало спокойней. Стало ясно, что рано или поздно все откроется, все станет понятным, тогда жить будет светло и радостно. Надо только, как говорит ее духовная наставница, верить, очищать свою душу от низких помыслов, и все придет. Очищать прежде всего свою душу, а не пытаться исправить других…

Женщина, стоя читающая Евангелие (крайняя слева), уже вступила в зрелый возраст. Она привыкла теперь каждый день соприкасаться с Божественным Словом, и отчетливо понимает, что и минуту такого общения жалко терять на воспоминания, впечатления, эмоции, понимает, насколько мелко и быстротечно все это, в то время как любое Слово Евангелия вечно, хотя, может быть, и не всегда понятно на первый взгляд.

С годами к ней пришло понимание, что и не надо понимать. Точнее, не надо понимать умом, постигать смысл читаемого. А надо просто принимать, вот именно – научиться принимать это к сердцу, чтобы оно, Слово Божие, стало своим. И все.

И она читает и читает Евангелие и каждый раз ей кажется, что сегодня еще на чуть-чуть она перестает оценивать, критиковать, осмысливать. «Будьте, как трава, как птицы небесные…» эти слова Христа все лучше ложатся ей на душу. Хотя в борьбе с этим критическим в себе она еще не исполнилась благодати. Но скоро она придет, эта благодать, обязательно придет.

А старая монахиня (сидя, читает) давно уже вошла в ритм соприкосновения с Евангелием. Поработает руками в монастырском саду, в огороде, и почитает. Поработает и почитает. И читает она уже истово, испытывая удовольствие от того, что Слова Писания проходят сквозь нее, как солнечные лучи. Вся душа прогревается.

И вошла уже в удивительный для себя ритм тела и души: тепло – холод, тепло – холод, тепло – холод. То есть поработает руками, тело нагреется, а душа охладится. Потом почитает Евангелие, душа нагреется, тело охладится.

Одна из книг на эту тему

Наверное, потому что от Божественного слова взлетает душа в небесные сферы, где к ней сразу подлетают ангелы – помочь, указать путь… А тело, оно уже вроде и не нужно, без души оно холодеет. Говорим же мы, когда что-то нас восхищает или трогает до слез:

«аж мороз по коже…»

К тому же к прочитанным словам Священного писания она время от времени добавляет какую-нибудь молитву, которую помнит наизусть, которая близка ей по ее жизни, по ее нраву. Чаще всего ко Пресвятой Богородице:

«Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отведи от мене, смиренной рабы Твоей уныние забвение. Неразумие, нерадение и вся сверная. Лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего; И избави мя от многих воспоминаний, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословенна еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.»

И снова душа парит ее под небесами, а тело где-то теряется внизу…

Как будто только теперь осознала, сколько времени было потрачено зря. Как будто с каждым утекающим мгновением жизни из ее старческого тела ей добавляется духа, так что все цепче держат ее руки Книгу Бога, все ближе ей становится каждое Божественное Слово. А жизнь-то уже кончается.

Ну, почему, чем больше мы начинаем понимать в жизни, тем тоньше ниточка, на которой висит наша собственная жизнь? Ну, почему нельзя с самого начала трудиться и читать Евангелие? Ведь в храмах и монастырях именно об этом говорят на исповеди батюшки всем прихожанам, именно об этом не устают напоминать в своих проповедях. А мы словно слепы и глухи. И в молодости говорим себе: неинтересно. А почему? Не потому ли, что в миру столько грязных слов пропускаем через себя? И слов и мыслей. Просто не даем себе труда не пускать их в себя. Так откуда же Божественное слово, чистое от грязи, покажется интересным? Если нет в нас самих чистоты, чем же откликаться на чистоту Евангелия?

В мирской жизни людей слово большей частью угнетает и убивает, разрушает и разъединяет, опошляет и оподляет все и вся. Особенно сейчас, когда со всех сторон на нас льются потоки грязи. Когда везде человек предстает в своем худшем виде: предателем, подлецом, лжецом и даже маньяком-убийцей.

Так происходит, потому что люди хотят это слышать по радио, смотреть по телевизору. Они хотят видеть падение себе подобных. Психологически это вполне понятно – когда кто-то оказывается хуже, чем ты, то тебе приятно, потому что ты сам возвышаешься. Но это дьявольское возвышение – радоваться подлости других. Бесовское слово наводит бесовскую суть в человеке. Отсюда раздражение, агрессия, ненависть, раздоры, преступления, войны. А где же Божественное в нас? А оно не включилось, не включается.

А в монастыре наоборот, Слово созидает, утешает, боготворит. Божественное Слово творит Божественную суть в человеке. Любой послушник (а перед тем, как стать монахом, вы должны год пробыть послушником), попав сюда, сразу получает в руки Евангелие и начинает работу со Словом. Именно работу. Над собой.

Проговариваешь Его, Божественное Слово, и держишь себя в руках, потому что Оно держит тебя в строгости и порядке, в ясном понимании того, что тебе надо делать, и что тебе нельзя делать.

Монахи раньше, еще в Средневековье, по много раз переписывали Евангелие от руки, и это было как чистилище. Евангелие – это букварь, который ставит нам взгляд на добро и зло. Как умный учитель, то строгий, то мягкий, указывает, что есть что. Когда напрямую говорит словами Христа, даже упрекает: «Имеющий уши да услышит!» А когда намеками да притчами его же устами говорит о том же самом.

Пропуская через себя Божественное Слово, человек структурируется, возвышается, выстраивается, как Иоанн Лествичник (525–606), взобравшийся по лествице познания к небу праведности. Тот самый Лествичник, который все укорял себя, да все каялся, как будто и не святой он вовсе, а самый падший грешник… Тот самый, который не скрывал своих слабостей и страстей, но рассказывал о них, чтобы мы научились их преодолевать.

В своей знаменитой книге «Лествица» он перечисляет целый ряд страстей, подробно разбирая самые на его взгляд опасные (гнев, ложь, чревоугодие, сребролюбие, тщеславие, гордость). Он перечисляет причины возникновения страсти, ее отношение к другим недугам души, описывает тяжкие последствия укоренения страсти в душе, приводит многочисленные примеры и указывает средства, как предупредить развитие страстей, и как их уврачевать.

«Униженные да возвысятся…» Так говорит Христос. Вот почему, когда коснешься ты Божественного слова, то со временем все больше понимаешь, насколько далеко ты от него, сколько тебе еще идти до него, сколько подниматься. И чем дальше ты от него в своем раскаянии, тем ближе ты к нему в своем движении.

Вот почему самая старая монахиня в поклоне стоит перед лестницей у входа в храм, как перед лествицей. Все грехи жизни вроде бы уже отмолены… Ан нет, каждый новый уровень душевной чистоты открывает глаза на что-то еще не отмытое, что из-за прежней грязи не виделось. И слезы раскаяния у ней капают на дорожку сада, на ступеньки лестницы, как капает воск со свечи.

Русский философ начала ХХ-го века Семен Франк в своем трактате «Смысл жизни» говорит о том, что в глубине души каждого человека волнует и мучает вопрос о смысле жизни.

«Человек, – рассуждает он, – может на время, и даже на очень долгое время, совсем забыть о нём, погрузиться с головой или в будничные интересы сегодняшнего дня, в материальные заботы о сохранении жизни, о богатстве, довольстве и земных успехах, или в какие-либо сверхличные страсти и дела, но жизнь уже так устроена, что совсем и навсегда отмахнуться от него не может и самый тупой, заплывший жиром или духовно спящий человек: неустранимый факт приближения смерти и неизбежных её предвестников – старения и болезней, факт отмирания, скоропреходящего исчезновения, погружения в невозвратное прошлое всей нашей земной жизни со всей иллюзорной значительностью её интересов – этот факт есть для всякого человека грозное и неотвязное напоминание нерешённого, отложенного в сторону вопроса о смысле жизни..»

Много размышлял о смысле жизни и великий Альберт Эйнштейн (1879–1955). Например: «Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько она помогает сделать жизни других людей красивее и благороднее…»

Альберт Эйнштейн о смысле жизни

Божественное слово, возможно, самое действенное лекарство в поисках смысла жизни, потому что человеку хочется парить в небе, как птица, а не ползать по земле, как червяк. Высокие и чистые слова – это парус и ветер, который его наполняет, поднимает к небу, откуда открывается много смыслов. А низкие и грязные – это тяжесть, которая придавливает нас к земле, вбивает в нее с головой. Что отсюда увидишь?…

11. Круг жизни

Нас окружает живая и удивительная природа, а мы ее почти не замечаем:

ни облака невероятных форм,

ни деревья-книги,

ни ветви-мысли, ни листья-слова, ни лужу-зеркало на дороге, ни воробьев-разбойников, купающихся в этой луже,

ни ворон, проявляющих острый ум, как бы что прихватить для себя или для хозяйства, ни галок с походкой счетовода…

Как будто для того, чтобы мы увидели, осознали чудо окружающей нас живой природы, чтобы у нас открылись на нее глаза, нужно какое-то сверхусилие, какой-то внешний всплеск, взрыв, способный смутить наше все более отрывающееся от природы сознание. Что мешает нам «смотреть на день, как на маленькую жизнь», по выражению Максима Горького?

Или мы не видим это чудо, потому что воспринимаем каждое живое существо или явление, как фрагмент, но нам никак не открывается целое – сверкающий круг жизни, в котором все эти существа и явления вставлены, как драгоценные камни в венец царя?