Полная версия:

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

Поэтому во втором своем переводе Баженов сосредоточил внимание на передаче диподической трехчленности. Он отказывается от «александрийской» цезуры и вместо этого резко усиливает словоразделы после 4 и 8 слога, четко членя стих на три диподии. Однако константу на шестой стопе он сохраняет, поэтому сильное место в диподиях у него перемещается с первой стопы на вторую.

В результате получается парадоксальная ритмическая волна с повышениями на четных стопах и понижениями на нечетных: это как бы ритм теоретических моделей, вывернутый наизнанку. Непривычный и поэту, и читателю, этот стих звучит отрывисто и неуклюже, но ритмическая четкость в нем есть, и думается, что под рукой хорошего мастера разработка баженовского эксперимента дала бы интересные результаты.

Однако разработки этот эксперимент не получил. Переводчики конца XIX века, пользовавшиеся стихом с константой 6, – Георгиевский, Шнейдер, Краузе – были лишены всякого ритмического слуха и не чувствовали потребности ни в каком вторичном ритме. Цезуру и двухчленный ритм они отвергли, но ничем не заменили; кривая их ритмической волны сглаживается почти в прямую линию, словно они стараются равномерно обеспечить ударениями все стопы – и слабые, и сильные. Эта бесформенность стиха обычно сопровождается безвкусицей стиля и бессвязностью синтаксиса, ср. у Краузе:

Возьми и береги мой лук: ведь погружусьЯ в сон ко времени, как болям миновать.Нельзя унять их раньше. Но мне нужно датьЗаснуть спокойно. Если ж той порой сюдаПрибудут те, я именем богов прошуЛук не отдать ни пред насильем, ни добром,Равно и хитрости, чтобы себя со мной —К твоей заслуге кто прибег – не погубить.Попытку найти выход из этой ритмической бесформенности предпринял в 1913 году Я. Голосовкер, но его выход оказался лишь попыткой возврата к цезурованному «александрийскому» ямбу «Ос», без всякого подобия диподийности:

Внимай, дитя, над всем – один властитель: Зевс.Как хочет, так вершит гремящий в небесах.Не смертным разум дан. Наш быстролетен день,Как день цветка, и мы в неведенье живем…На этом круг поисков замкнулся, и для передачи триметра стих с константой на шестой стопе более не привлекался.

4Стих с двумя константами (в таблицах – строки 9–11). Единственный бесспорный образец такого стиха дает Шульц. По существу, это тоже попытка сохранить константу на шестой стопе, но избежать при этом «александрийской» двухчленности. Цезуры после шестого слога Шульц решительно избегает: для него это тем более необходимо, что третья стопа у него несет ударение почти всегда (так что, по сути, его стих имеет даже не две, а три константы) и, следовательно, серединная цезура сразу разломила бы его на два 3-стопных ямба с мужскими окончаниями. Это повышение ударности на третьей стопе и ослабление словораздела после шестого слога не задано моделью (в таблице – строка 9) и представляет собой результат стремления переводчика к повышенной четкости вторичного ритма. Пример:

Сколь ненавистно имя всем богам твое,Подагра, дочь Коцита, сколько слез в тебе!В глубинах черных Ада родила тебяЭриния Мегера и вскормила тамСвоею грудью; после молоко, как яд,Жестокому младенцу Аллекто дала.О самый гнусный демон, кто дерзнул тебяПустить на свет? Погибель ты приносишь нам.Другой текст, в котором можно усмотреть попытку (хотя и не удавшуюся) создать стих с двумя константами, – это текст Овчинникова, в котором ударность пятой стопы необычно высока, а четвертой стопы необычно низка для 6-стопного ямба, чем решительно меняется весь рисунок ритмической волны. Эта повышенная ударность предконстантной стопы и кажется попыткой создать вторую константу. Скудость материала (57 стихов) не позволяет судить, был ли этот сдвиг ударного минимума с пятой на четвертую стопу намеренным или случайным; но, во всяком случае, 6-стопный ямб монолога Эрихто вовсе непохож на обычный рифмованный 6-стопный ямб Овчинникова, в котором у него всегда соблюдаются и «александрийская» цезура, и даже постоянное ударение перед ней (неожиданное воскрешение 6-стопника Тредиаковского). Вот начало этого монолога:

На страшный праздник этой ночи я опять,Ерихта мрачная, пришла – не столь гадка,Как стихотворцы злобные чрезчур меняЧернят, пятнают: никогда хвалить, хулитьОни не перестанут. Предо мной в глубиДолины восстает наметов серый вал…5Соперничество стиха с константой на V стопе и стиха без константы (в таблицах – строки 12–21). История этого соперничества распадается на два этапа. На первом этапе антагонистами выступают Фет и Холодковский, на втором – Вяч. Иванов и Артюшков. Так как Фет и Холодковский разрабатывали свой стих на одном и том же материале – на переводе «Фауста», то сравнение их решений особенно показательно.

Вот образец немецкого оригинала (в строках 3, 6 и 8 отмечены курсивом трехсложные замены ямбических стоп, о которых речь еще будет):

Alt ist das Wort, doch bleibet hoch und wahr der Sinn:Daß Scham und Schönheit nie zusammen, Hand in Hand,Den Weg verfolgen über der Erde grünen Pfad.Tief eingewurzelt wohnt in beiden alter Haß,Daß wo sie immer irgend auch des Weges sichBegegnen, jede der Gegnerin den Rücken kehrt……Wer Gegenwarts der Frau die Dienerinnen schilt,Der Gebietrin Hausrecht tastet er vermessen an:Denn ihr gebührt allein, das LebenswürdigeZu rühmen, wie zu strafen, was verwerflich ist…Вот образец перевода Холодковского:

Старо, но вечно верно слово мудрое,Что стыд с красой по-дружески, рука с рукой,Вовек не шли по полю жизни светлому.Глубоко в них таится злая ненависть:Когда они сойдутся на пути своем —Спиной тотчас друг к другу обращаются,И каждый вновь идет своей дорогою:С печалью стыд, краса с надменной гордостью…Вот те же строки в переводе Фета:

Высок и непреложен смысл старинных слов,Что красота и стыд нейдут рука с рукойЗеленою тропою по лицу земли.Глубоко скрыта в них взаимная вражда,Так что при встрече каждый из противниковСпиной к другому тотчас обращается.Затем поспешно каждый продолжает путь,Стыд в горе, красота же с дерзостным челом.У Гете перед нами стих без константы: в нем ударения могут пропускаться как на пятой, так и на шестой стопе. В нем заметна слабая, но отчетливая ритмическая волна, началом которой служит пятая стопа. В подробное рассмотрение гетевских кривых мы не входим, так как это увело бы нас слишком далеко в анализ языковых основ немецкого ямба. Заметим все же, что наша кривая непохожа на кривую, выведенную Б. Томашевским для 5-стопного ямба «Марии Стюарт», где волнообразности вовсе нет.

У Холодковского перед нами стих с константой на пятой стопе, т. е. 5-стопный ямб с дактилическим окончанием (на котором возможно факультативное ударение). По-видимому, Холодковский и воспринимал этот размер как разновидность 5-стопного, а не 6-стопного ямба. Поэтому он разрабатывает его в полном соответствии с ритмической традицией ходового 5-стопного ямба русских драматических переводов XIX века, не осложненной никакими влияниями немецкого оригинала или античных прототипов. Отсюда у него повышенная ударность третьей стопы и повышенная частота словоразделов после четвертого слога – наследие цезурованного ямба (по Тарановскому, для 5-стопного ямба середины XIX века характерны 85–90 % ударений на третьей стопе и 60–90 % словоразделов после четвертого слога). Это дает отчетливую ритмическую волну с размахом раза в два с половиной шире, чем в подлиннике. Срединный словораздел (после шестого слога) не избегается, и это, как будет показано, также сближает стих Холодковского с 5-стопным ямбом.

Наконец, Фет дает первый образец русского стиха без константы, в котором смешиваются строки 6-стопного ямба с мужским окончанием и 5-стопного ямба с женским окончанием. По-видимому, Фет сознательно соперничал с Холодковским, стараясь точнее воспроизвести ритмику подлинника. При этом он впадает в противоположную крайность: если у Холодковского ритмическая волна подлинника усиливается, то у Фета она ослабляется: ее размах раза в полтора уже, чем в подлиннике. Можно думать, что Фет, знаток и переводчик античных поэтов, старался воссоздать не только гетевский оригинал, но и его прототип – метрический стих, в принципе не знающий пропуска ритмических ударений. Поэтому-то у него ударность всех стоп выше, чем в модели, разница между сильными и слабыми стопами стерта и четные словоразделы преобладают над нечетными, стремясь подчеркивать членение стиха на стопы (в противоположность немецкому подлиннику).

В экспериментах начала XX века продолжателем Фета выступает Вяч. Иванов, продолжателем Холодковского – А. Артюшков. Вот начало «Тантала» Вяч. Иванова:

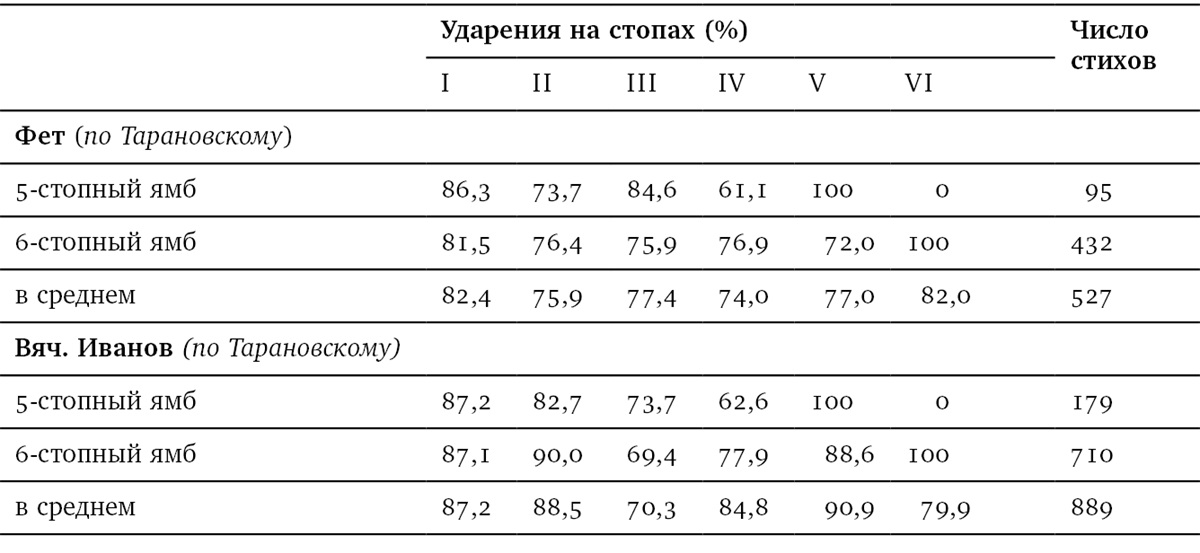

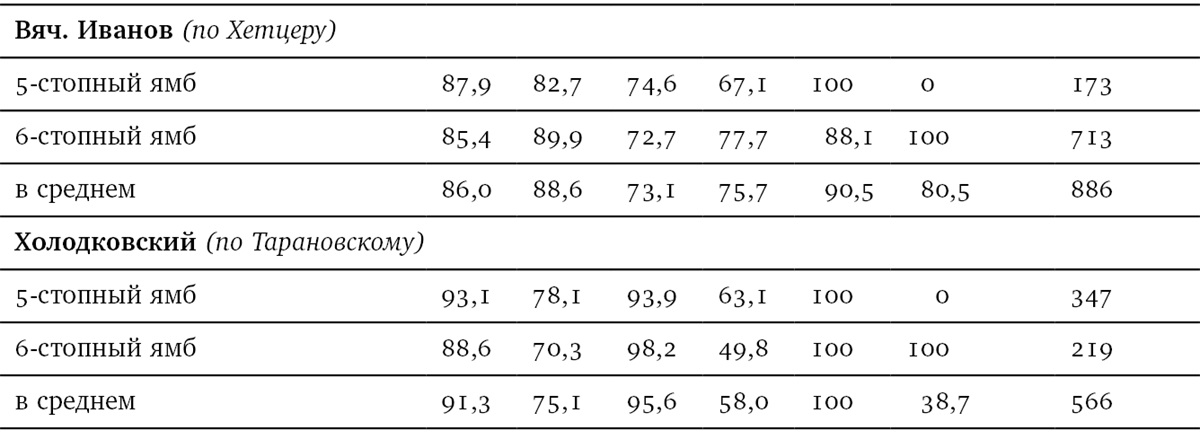

Встань, Солнце, из‐за гор моих! Встань озаритьИзбыток мой и вознесенный мой престол,Мой одинокий, и сады моих долин!Встань, око полноты моей, и светочемУснувший блеск моих сокровищ разбуди,И слав моих стань зеркалом в поднебесьи,Мой образ-Солнце! Вечный ли Титан тебя,Трудясь, возводит тяжкой тучей предо мной,Иль Феникс-птица мне поет свой вещий гимн,Паря под сводом раскаленным меж двух зорь, —С тобой, мой брат, я одинок божественно!Сходство триметра «Тантала» с триметром Фета, по-видимому, объясняется не столько прямым влиянием, сколько общей установкой на воспроизведение античной метрики. Здесь Иванов идет даже дальше Фета: у него резко усиливается словораздел после пятого слога (на месте античной цезуры), а сверхсхемные ударения скапливаются на первом, пятом и девятом слогах (на местах античных спондеев; ср. положение слов «встань» и «стань» в цитированных строках). Однако ритмической трехчленности в триметре Иванова не возникает: напротив, вторая стопа звучит даже немного сильнее первой, вопреки и античному ритму, и русской модели. Причина тому – взаимодействие ритмов 5-стопного и 6-стопного ямба в его бесконстантном стихе. Раздельные подсчеты для ритма строк Фета и Иванова с последним ударением на V и на VI стопе сделали К. Тарановский и А. Хетцер[190]; Тарановский приводит для сравнения также подсчеты по Холодковскому – для ритма строк с неотягченным и с отягченным дактилическим окончанием. Вот они:

Мы видим: 1) у Холодковского определяющим для общего ритма является «5-стопный» ямб, ритмические кривые «6-стопных» строк совершенно уподобляются ему, ритмоопределяющей константой всюду является V стопа – в точности как, например, и для Шульца; 2) у Фета определяющим для общего ритма является «6-стопный» ямб, но, утратив привычную цезуру, он утрачивает и всякий вторичный ритм – профиль его ударности вытягивается почти в ровную линию; «5-стопный» же ямб нимало не подпадает под эту инерцию и сохраняет профиль, характерный для обычного 5-стопного ямба второй половины XIX века, но по малочисленности строк почти не влияет на суммарный ритм; 3) у Вяч. Иванова определяющим для общего ритма является тоже «6-стопный» ямб, но он не так бесформен, как у Фета: уничтожая цезуру в шестистопнике, Иванов явно ориентировался в первом полустишии на ритм «асимметричного» трехчленного шестистопника поздней пушкинской эпохи с его сильной II и слабой III стопой («И пробуждается поэзия во мне…»); под инерцию этого полустишного ритма подпадает и «5-стопный» ямб, хоть в нем такие ходы гораздо менее привычны («Или газетою Литературной…»). В. Пяст осуждал у Иванова стих «За дар улыбчивый благодаренье вам…»; но именно этот стих четче всего выражает характерный суммарный ритм бесконстантного стиха Вяч. Иванова.

Стих Артюшкова звучит совершенно по-иному:

День радостный, в который я нашел тебя,Отпразднуем обедом, принесем богамИ жертвы. И пока я угощу тебя,Как гостя, не как сына, и в Афины тыВойдешь сейчас, как странник, посторонний мне.Не следует, конечно, огорчать женуБездетную завидным нашим счастием.Со временем надеюсь убедить ееПризнать тебя законным мне наследником.Здесь тенденции Холодковского доведены до предела, трехчленная периодичность ритма достигает полной отчетливости: сильные стопы дают 100 % ударности (так что фактически перед нами стих с тремя константами – на первой, третьей и пятой стопах), слабые – минимальный процент; словоразделы подчеркивают эту трехчленность, резко учащаясь после четвертого и восьмого слогов, на границах ритмических периодов. В послесловии к «Котурну и маскам» (с. 377–379) Артюшков решительно утверждает, что именно такой стих передает диподическое строение триметра («в нем может быть шесть ударений, но логических ударений должно быть три, на определенных местах… и часто фактически стопы его из ямбических превращаются в четырехсложные с ударением на втором слоге»), и даже требует, чтобы реальные ударения на слабых стопах стушевывались в чтении.

Авторитет знаменитого Фета и скромного Холодковского, блестящего поэта Вяч. Иванова и старательного переводчика А. Артюшкова, конечно, был несоизмерим. Но несмотря на это, в борьбе двух типов русского триметра победителем остался не стих Фета и Иванова, а стих Холодковского и Артюшкова. Дело в том, что у стиха с константой было важнейшее преимущество: сверх первичного ритма он имел и вторичный и потому был легче – волнообразная смена сильных и слабых стоп придавала стиху единство и облегчала его восприятие. Наглядный показатель этого – тот факт, что в стихе с константой Холодковского на 500 стихов нет ни одного неправильного, у Артюшкова – тоже ни одного, между тем как опытнейшие поэты Вяч. Иванов и Фет допустили на 500 стихов по семь неправильных (5-стопных и 7-стопных), и даже в немецком триметре Гете два стиха из 500 неправильны (8 816 и 10 039).

Удача артюшковского опыта была признана скоро. В 1913 году появляется «Протесилай» Брюсова, в 1916 году – «Близнецы» Плавта в переводе Радлова; оба автора решительно принимают константу на пятой стопе и лишь в первом полустишии предпочитают более свободный ритм, не скованный трехконстантностью Артюшкова. «Протесилай» писался еще в 1911 году; неясно, знал ли уже Брюсов об опытах Артюшкова, изданных лишь в 1912‐м, но если и нет, то он самостоятельно пришел к тому же типу стиха. Но еще более выразительным признанием победы «артюшковского» стиха оказался перевод «Орестеи», выполненный Вяч. Ивановым в 1915–1917 годах: здесь поэт полностью отказывается от стиха «Тантала» и пользуется стихом разительно схожим со стихом «Котурна и масок» – с константой на пятой стопе и резкой разницей между сильными и слабыми стопами: по размаху ритмической волны стих «Агамемнона» уступает только Артюшкову. Признанный классик русского триметра, отрекающийся от созданного им стиха без константы, чтобы принять разработанный безвестным переводчиком стих с константой, – лучшего свидетельства о победе «артюшковского» стиха нельзя найти.

Практическая победа стиха с константой на пятой стопе была теоретически закреплена учебниками стиховедения. В. Брюсов в «Основах стиховедения» (1918–1923) заявляет, что русский «ямбический триметр почти безысключительно ипостасует последнюю стопу диподией с дактилическим окончанием»[191]. Б. Томашевский в 1919 году говорит об этом еще прямее, иронически упоминая «практикующийся ныне 5-стопный ямб с одними дактилическими окончаниями, носящий громкое название ямбического триметра»[192]. Г. Шенгели по традиции рассматривает триметр в разделе о 6-стопном ямбе, но и он отмечает: «шестая стопа его часто замещается пиррихием, т. е. строка фактически превращается в 5-стопный ямб с дактилическим окончанием»[193]. Единственным «голосом против» такой трактовки было выступление В. Пяста, который настаивал на разнице «между дактилическим окончанием и окончанием, ослабленным на античный образец», и ссылался на строки «Тантала» с пропуском пятого ударения[194]. По-видимому, эти взгляды Пяста представляют собой запоздалый отголосок лекций Вяч. Иванова о стихе, читанных в начале века в кружке поэтов, участником которого был Пяст.

6Дальнейшее развитие стиха с константой на V стопе (в таблицах строки 22–29). На этом кончается экспериментальный период истории русского триметра. Единственным употребительным его типом остается стих с константой на пятой стопе. Переводчики используют его без труда, их индивидуальные различия стираются. Однако сравнивая переводы различных лет, можно уловить направление дальнейшего развития этого стиха. В нем можно выделить три признака.

Во-первых, это – окончание стиха. Здесь с течением времени все более и более ослабляется ударность последнего, 12‐го слога. У Вяч. Иванова, Брюсова и Артюшкова («Ион») она никогда не падает ниже 50 %, у писателей нового периода никогда не поднимается выше 50 %; даже у Артюшкова в поздних «Братьях» она ниже, чем в раннем «Ионе». При этом в переводах трагедий ударность 12‐го слога неизменно выше, чем в переводах комедий. Переводы 1930‐х годов (Пиотровский, Шервинский, Церетели) дают в среднем 45,8 % для трагедии и 30,5 % – для комедии; переводы 1950‐х годов (Апт) 27,4 % – для трагедии и 16,4 % – для комедии. Наконец, в переводе «Фауста» Пастернака ударность последнего слога падает до нуля – на 500 стихов приходится только 12 ударений на последнем слоге, но и те без малейшей натяжки атонируются. Так триметр все более становится 5-стопником с «чистым» дактилическим окончанием: последняя тень 6-стопности исчезает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Отметим, что эта трилогия написана в обратной хронологической последовательности (хотя внутри каждой из частей выдержана прямая). К обратной перспективе, логичной и с исследовательской, и с пропедевтической точки зрения, прибегали и другие создатели русских компендиумов XX века, в частности М. В. Панов в «Истории русского литературного произношения» и А. А. Зализняк в «От праславянской акцентуации к русской» (вопреки названию!).

2

Для первой монографии частично подготовленные С. Е. Ляпиным, для последней – Л. Холфордом-Стревенсом.

3

Гаспаров вспоминал: «Первой книгой о стихе после 20 мертвых лет были „Очерки теории и истории русского стиха“ Тимофеева, 1958. Я написал на нее рецензию с критическими замечаниями и пошел показать их Тимофееву <…>. Он сказал: „С замечаниями я не согласен, но, если в журнале будут спрашивать, скажите, что поддерживаю“. По молодости мне показалось это естественным, лишь позже я понял, что так поступил бы далеко не всякий. Потом он был редактором двух моих книг, очень несогласных с ним, но не изменил в них ни единого слова. Свою предсмертную книгу он подарил мне с надписью из Блока: „Враждебные на всех путях (Быть может, кроме самых тайных)…“» («Записи и выписки»). У Блока: «Столь чуждые во всех путях».

4

См. список работ М. Л. Гаспарова по стиховедению, не вошедших в настоящее издание.

5

Первоначальное название: «Точные методы в русском стиховедении: итоги и перспективы».

6

Ее окончательный сводный вариант (1997), публикуемый в настоящем томе, озаглавлен «Русский народный стих и его литературные имитации».

7

В настоящем издании – т. III, c. 19–267.

8

См.: Bailey J. The Russian linguistic-statistical method for studying poetic rhythm: A review article // Slavic and East European Journal. 1979. Vol. 23. No. 2. P. 251–261.

9

С. 793 настоящего тома.

10

В настоящем томе эти статьи публикуются в позднейших (2004) исправленных редакциях под заглавиями «Ритмический словарь частей речи» и «Ритмико-синтаксические клише в четырехстопном ямбе».

11

Составленный Гаспаровым «Метрический справочник» к стихотворениям Кузмина был опубликован десять лет спустя в приложении к последнему тому «Конкорданса» (2015; авторство Гаспарова указано только в разделе «Благодарности»).

12

Статья заканчивается словами: «Может быть, эти данные пригодятся кому-нибудь для дальнейших размышлений».

13

Брагинская Н. В. Утешение // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2006. С. 29–30.

14

Кожинов В. В. Поэзия и проза // ЛЭС. С. 293–294. – Прим. ред.

15

Гаспаров М. Л. Фигуры стилистические // ЛЭС. С. 466. – Прим. ред.

Тексты даются по изданиям: Гаспаров М. Л. Стиховедение // Литературный энциклопедический словарь (ЛЭС) / Под общей ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М., 1987. С. 423 (впервые опубликовано в: Большая советская энциклопедия (БСЭ) / Глав. ред. А. М. Прохоров. 3‐е изд.: В 30 т. М., 1969–1978. Т. 24. С. 521–522); Стих // Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ) / Глав. ред. А. А. Сурков. В 9 т. М., 1962–1975. Т. 7. С. 197–198; Соизмеримость // КЛЭ. Т. 7. С. 43–44; Стихосложение // ЛЭС. С. 423–425 (впервые опубликовано в: БСЭ. Т. 24. С. 522–523); Ритм // ЛЭС. С. 326; Метр // ЛЭС. С. 219–220; Размер стихотворный // БСЭ. Т. 19. С. 420–421.

16

Гаспаров М. Л. Сильное место и слабое место // ЛЭС. С. 378. – Прим. ред.

17

Гаспаров М. Л. Припев // ЛЭС. С. 305. – Прим. ред.

18

Виноградов В. А. Фонология // ЛЭС. С. 471. – Прим. ред.

19

Гаспаров М. Л. Античное стихосложение // ЛЭС. С. 30. – Прим. ред.

20

Гаспаров М. Л. Скандирование // ЛЭС. С. 384. – Прим. ред.

21

Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Современный русский стих: метрика и ритмика. М., 1974. С. 11–17.

22

Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. III. О стихе. М., 1997. С. 40–53 (впервые опубликовано в: Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Warszawa 1973 / Pod red. M. R. Mayenowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1973. S. 325–335).

23

Цит. по: Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха XVIII–XIX вв. М., 1958. С. 213.

24

Позднеев А. В. Рукописные песенники XVII–XVIII вв.: из истории песенной силлабической поэзии. М., 1996.

25

Ярхо Б. И. Свободные звуковые формы у Пушкина // Ars poetica / Под ред. М. А. Петровского, Б. И. Ярхо. Вып. II. М., 1928. С. 169–181; Тимофеев Л. И. Силлабический стих // Там же. С. 37–71.

26

См. наши подсчеты в статье «Русский силлабический тринадцатисложник» (с. 137–162. – Прим. ред.).

27

Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. Л., 1936. С. 54–63.

28

Meillet А. Les origines indo-européennes des mètres grecques. Paris, 1923.

29

См. подробнее: Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.

30

Аксенов И. Коринфяне. Трагедия. М., 1918. С. VII–VIII.

31

Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. III. О стихе. М., 1997. С. 54–131 (впервые опубликовано: Гаспаров М. Л. Русский народный стих в литературных имитациях // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1975. No. 19. P. 77–107), с дополнениями по: Гаспаров М. Л. Народный стих А. Востокова // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова / Отв. ред. М. П. Алексеев. М., 1971. С. 437–443.

32

См.: Гаспаров М. Л. Современный русский стих: метрика и ритмика. М., 1974, особенно приводимую там библиографию.

33

Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975. С. 63.

34

Квятковский А. П. Тактометр // Бизнес. М., 1929. С. 197–257; Он же. Русское стихосложение // Русская литература. 1960. № 1. С. 78–104; Он же. Поэтический словарь. М., 1966.