Полная версия:

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

В ямбе с однородной рифмовкой abab ударность строк обнаруживает волнообразный ритм, которого она не имела в ямбе aBaB XIX века: на первой и третьей строках ударность повышена, на второй и четвертой понижена – это как бы членит строфу и смягчает монотонное единообразие отрывистых мужских окончаний (пример из Тютчева):

Знакомый звук нам ветр принес – 4 уд.Любви последнее прости. 3 удЗа нами много, много слез – 4 уд.Туман, безвестность, впереди. 3 уд.В хорее с однородной рифмовкой ABAB, наоборот, ударность строк ровно понижается от первой к последней и теряет тот волнообразный ритм, который она имела в хорее AbAb, – это как бы усиливает слитность строфы, достигаемую плавным единообразием женских окончаний (пример из Фета):

Я пришел к тебе с приветом, 4 уд.Рассказать, что солнце встало, 3 уд.Что оно горячим светом 3 уд.По листам затрепетало… 2 уд.Отчего ямб и хорей так по-разному ведут себя, пока неясно; это одна из самых интересных проблем, выдвигаемых нашим материалом.

Если таково ритмическое строение простейшей строфы, четверостишия, то какого строения можно ожидать от более сложных строф? На исследование напрашивается прежде всего, конечно, общеупотребительное 8-стишие, образованное удвоением 4-стишия AbAb; затем 10-стишная одическая строфа и, наконец, 14-стишная онегинская строфа.

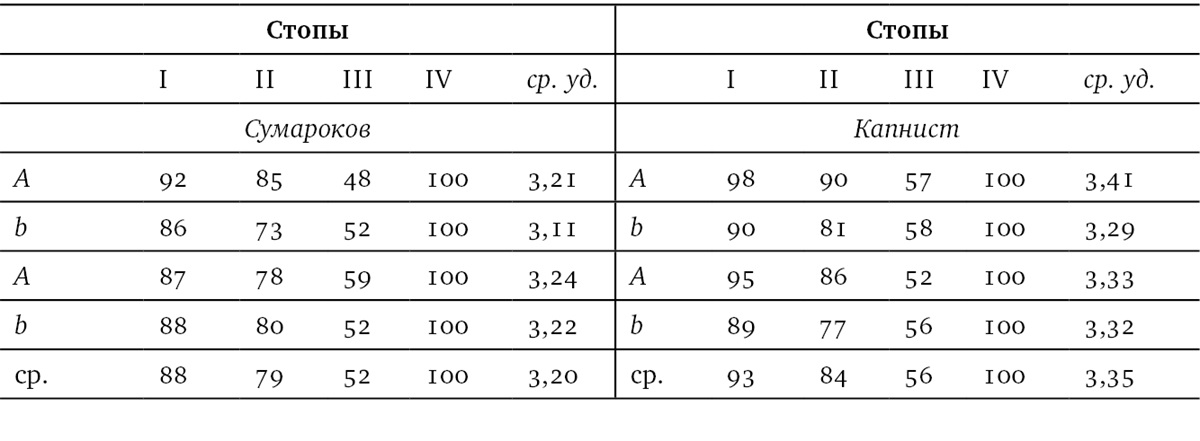

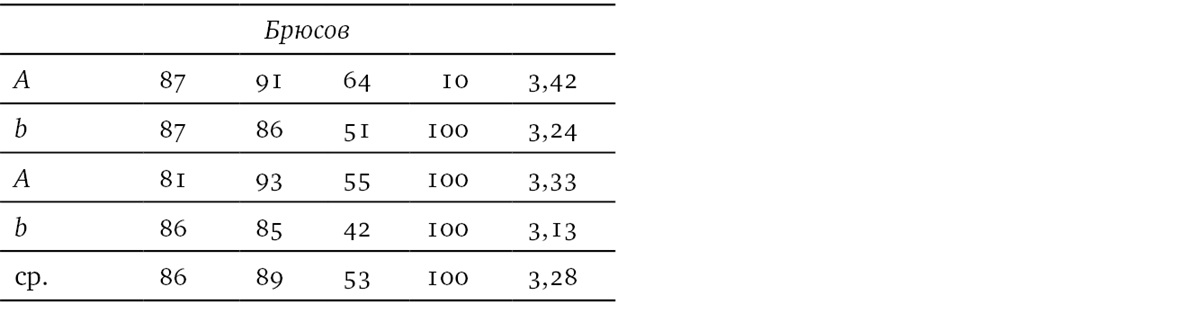

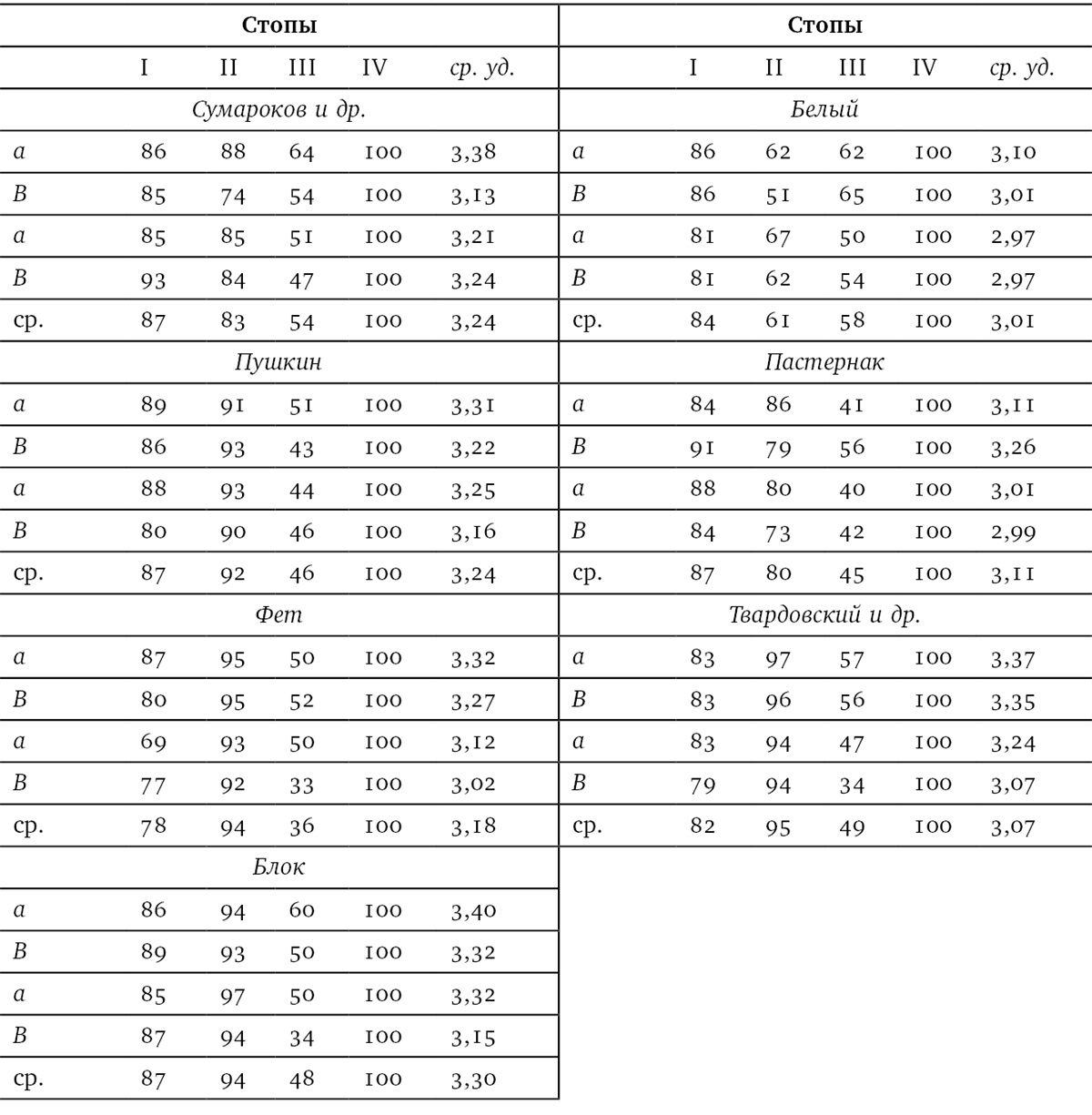

Для ямбических 8-стиший конца XVIII века были взяты стихи Державина (245 строф), Дмитриева, Капниста, Долгорукова, Нелединского-Мелецкого, Мерзлякова, Боброва, Каменева, Попугаева, Востокова (всего 220 строф); для первой трети XIX века – Жуковского, Пушкина, Вяземского, Рылеева, Козлова, Ознобишина, А. Муравьева, Л. Якубовича (170 строф). Для хореических 8-стиший конца XVIII века – стихи Державина, Капниста, Муравьева, Попова, Николева, Нелединского-Мелецкого (175 строф); для первой половины XIX века – Баратынского, Дельвига, Кюхельбекера, Языкова, Вяземского, Козлова, Подолинского, Туманского, Загорского, Деларю, Крюкова, Розена, М. Дмитриева, Бенедиктова, Лермонтова, Тютчева (225 строф). Для одической строфы – оды Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, В. Майкова, Петрова, Кострова, Николева, Державина и Капниста (2262 строфы)[174]. Для онегинской строфы были взяты данные Шенгели[175].

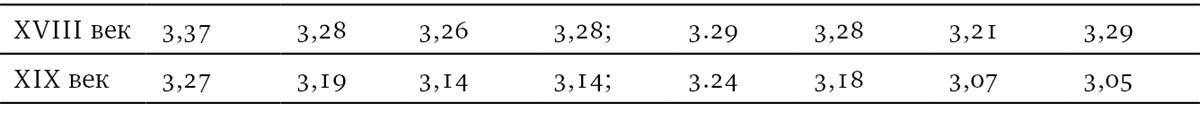

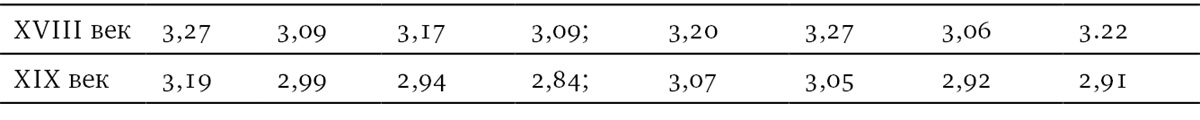

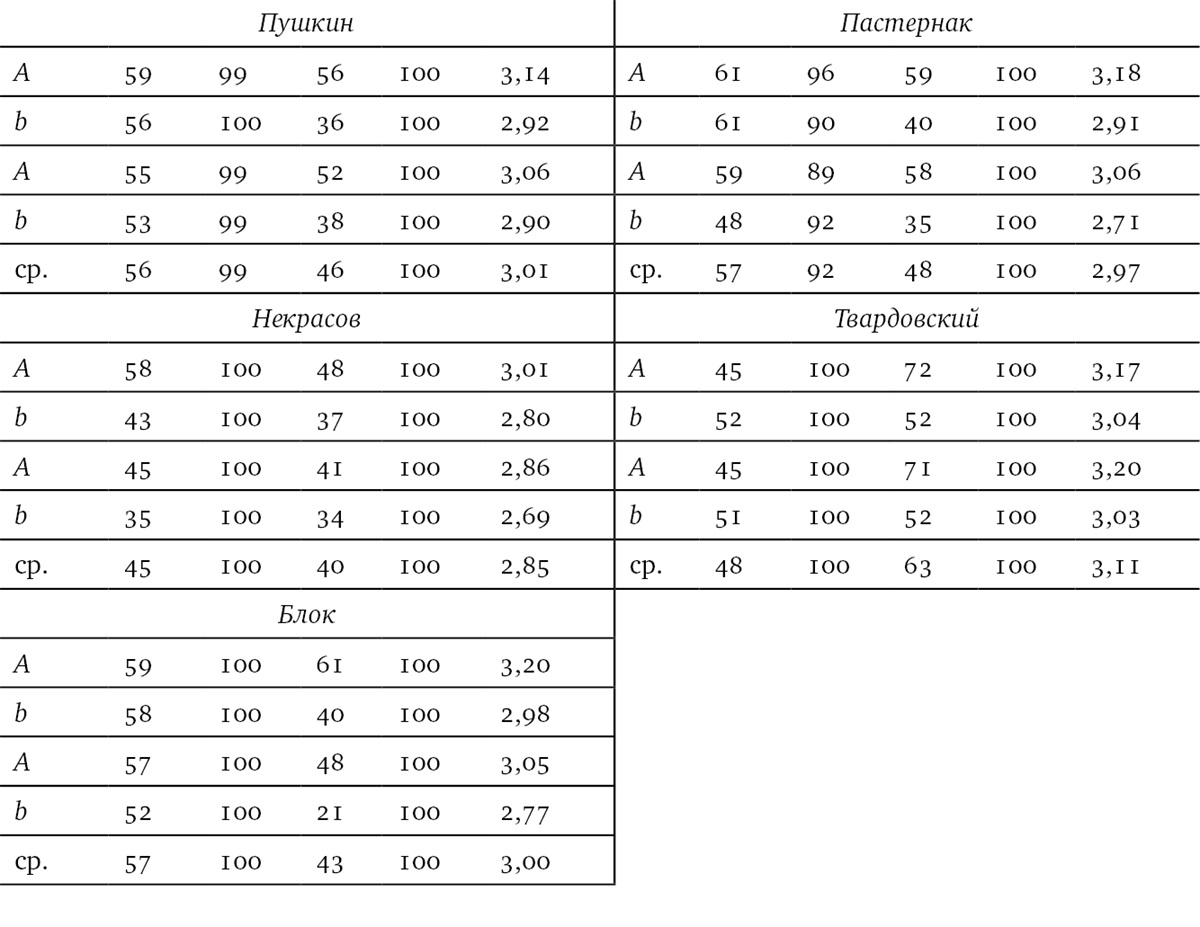

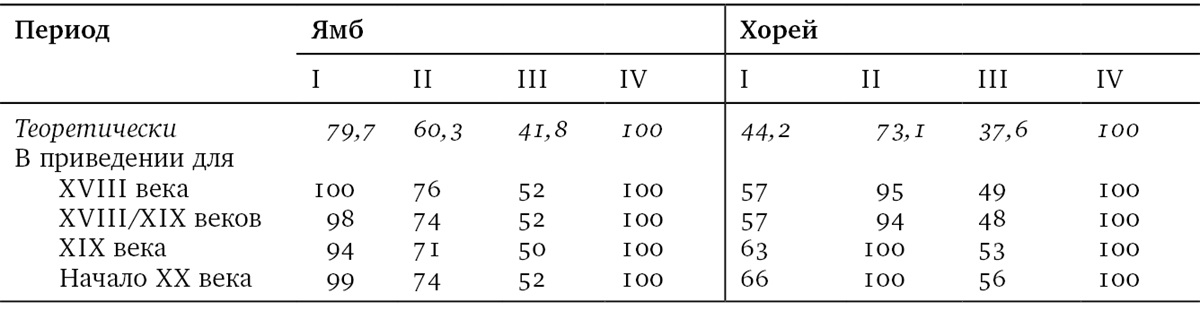

Вот показатели средней ударности строк в этом материале:

Ямбические 8-стишия AbAb; CdCd

Хореические 8-стишия AbAb; CdCd

Одические 10-стишия AbAb; CCd; EEd

Онегинское 14-стишие AbAb; CCdd; EffE; gg

Ямбические 8-стишия не обнаруживают ничего нового для нас: каждое полустрофие строится как самостоятельное четверостишие приблизительно с таким же ритмом, как четверостишия соответственного времени, обследованные выше. Хореические 8-стишия более своеобразны. У поэтов первой половины XIX века они вовсе не дают характерного альтернирующего чередования тяжелоударных и легкоударных строк, какого мы могли бы ожидать для этого времени, – вместо этого перед нами «простое заострение», плавное убывание ударности от первой к четвертой строке, как в хорее Сумарокова. У поэтов конца XVIII века картина еще удивительнее. В первом четверостишии-полустрофии они дают отчетливое «двойное заострение» – первая и третья строки сильноударны, вторая и четвертая строки слабоударны, – но во втором полустрофии перед нами неожиданно оказывается не двойное и даже не простое заострение, а уникальный случай – как бы «двойное заострение», вывернутое наизнанку: первая и третья строки слабоударны, вторая и четвертая строки сильноударны. Кажется, что ритм первого и ритм второго полустрофия противопоставляются как антикаденция и каденция. Вот пример 8-стишия Нелединского-Мелецкого с таким парадоксальным завершением:

Полно льститься мне слезами 4 уд.Непреклонный рок тронуть, 3 уд.Строгими навек судьбами 3 уд.Загражден мне к счастью путь. 3 уд.Без надежды, без отрады 2 уд.Тощу жизнь влача в бедах, 4 уд.От небес не жду пощады. 3 уд.Гнев их в милых зрю глазах. 4 уд.Чем объяснить такие аномалии, мы не знаем. Может быть, это случайность; может быть – результат недостаточности нашей выборки; а может быть – проявление каких-то еще не уловленных закономерностей.

В одической строфе начальное четверостишие AbAb строится так же, как и в изолированном виде, – максимум ударности на первой и последней строках, минимум на двух средних; а по аналогии с ним строятся и два 3-стишия CCd, EEd: максимум ударности на крайних строках, минимум на средней (т. е. второй женской); на самой последней мужской строке повышение ударности особенно заметно, так что одическая строфа в целом строится по тому же принципу, что и четверостишие XVIII века: начальная и конечная строки выделяются как ударная рамка.

В онегинской строфе начальное четверостишие AbAb тоже строится так же, как и в изолированном виде: ударность понижается от первой к последней строке (даже с легким повышением на второй: намеком на будущий альтернирующий ритм): тем самым первое четверостишие получает некоторую интонационно-ритмическую самостоятельность в строфе; а из «Строфики Пушкина» Б. Томашевского[176] (со ссылками на предшествующую литературу) мы знаем, что эта ритмическая самостоятельность подкрепляется и синтаксической самостоятельностью, здесь больше всего замкнутых синтаксических конструкций. В двух следующих, внутренних четверостишиях онегинской строфы этого нет, последний стих каждого четверостишия повышенно ударен. Это важно, потому что для каждого читателя пушкинского времени пониженная ударность уже была, по-видимому, сигналом конца строфы, и поэт должен был заботиться, чтобы не дать этого сигнала раньше времени: например, если бы второе четверостишие с его парой мужских строк дало в этих строках понижающуюся ударность, они казались бы преждевременным финальным двустишием. Наконец, в настоящем финальном двустишии от первого стиха ко второму ударность, конечно, понижается, однако важно заметить, что общая их ударность по сравнению с предыдущими частями строфы отнюдь не является пониженной, так что здесь нельзя сказать, будто вся строфа строится по тому же принципу, что и отдельное четверостишие, с постепенным понижением ударности: повышенная ударность последнего двустишия – это как бы рудимент ударной рамки строфы, без которой границы громоздких онегинских строф могли бы потеряться.

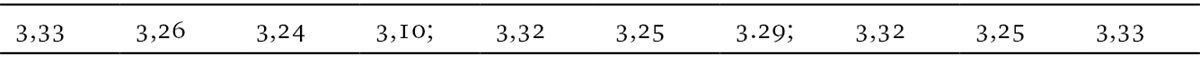

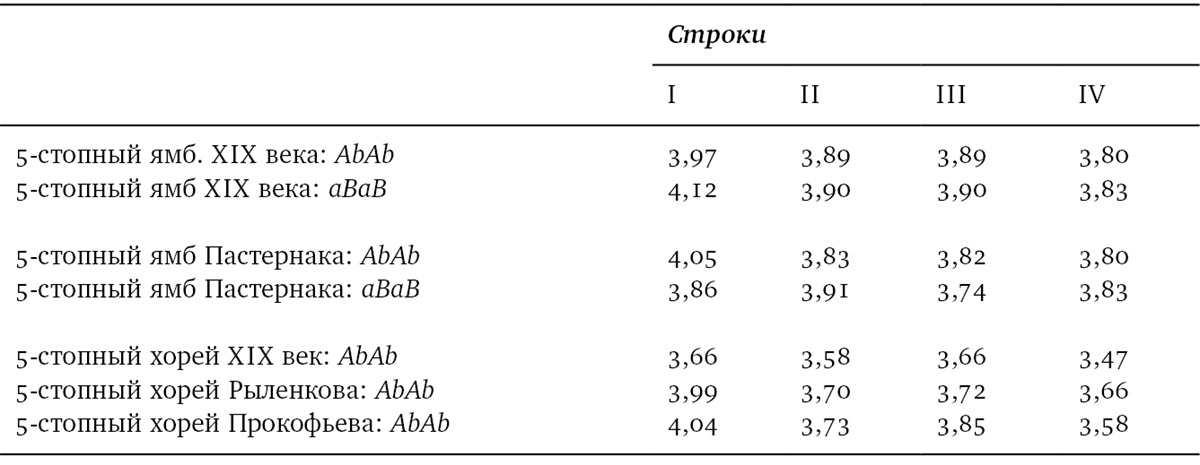

В заключение приведем почти без комментария первые подсчеты средней ударности строк в четверостишиях других размеров – 5-стопного ямба и 5-стопного хорея.

В 5-стопном ямбе преобладает «простое заострение», в 5-стопном хорее – тенденция к «двойному заострению». У Прокофьева это «двойное заострение» выражено очень резко – вспомним, что таков же был его строфический ритм и в 4-стопном ямбе. У Пастернака строфы aBaB резко отличаются от AbAb, давая парадоксальное повышение на второй и четвертой строках, – вспомним, что уникальный максимум на второй строке строфы aBaB был у него и в 4-стопном ямбе. Думается, что сравнительное исследование строфического ритма разных размеров может многое дать для прояснения индивидуальной манеры поэтов.

Таковы первые результаты обследования эволюции строфического ритма в русском стихе. Все помнят схему Р. Якобсона в его «Лингвистике и поэтике»[177], демонстрирующую изоморфизм строения стиха на разных уровнях: чередование гласных и согласных в слогах – чередование ударных и безударных слогов в стопах – чередование частоударных и редкоударных стоп в строках… Думается, что к этому можно прибавить еще один уровень – чередование сильноударных и слабоударных строк в строфе. Изоморфизм эволюции ритма строки и строфы русского 4-стопного ямба от XVIII к XX веку дает этому достаточно убедительную иллюстрацию.

Приложение4-стопный ямб, AbAb

4-стопный ямб аВаВ

4-стопный хорей AbAb

P. S. Строфу организует, конечно, не только ритм, но и синтаксис, и они взаимодействуют в строфе не менее интересно, чем в строке. Для синтаксиса важнее ритм окончаний, чем ритм ударений: синтаксис стремится, чтобы концы предложений совпадали с мужскими окончаниями. Поэтому уже в стихах XVIII века четверостишия синтаксически стремятся члениться на предложения по 2 + 2 строки, а одические десятистишия – по 2 + 2 + 3 + 3 строки. Ритмически же, как мы видели, четверостишие (и как отдельная строфа, и в составе десятистишия) упорствует и сохраняет свою цельность (с рамочным ритмом), а шестистишие, будучи слишком громоздко, под влиянием синтаксиса уже распадается на два трехстишия (каждое с отдельным рамочным ритмом). Можно думать, что точно так же под влиянием синтаксиса потом, к XX веку, стали ритмически распадаться и четверостишия, результатом чего и оказался новый, двучленный альтернирующий ритм.

Легкий стих и тяжелый стих[178]

1«Легкий стих» и «тяжелый стих» – понятия привычные, давние и как бы сами собой напрашивающиеся при характеристике стиха. В некоторые эпохи русской поэзии – например, при Державине и Карамзине – понятия «легкий стих» и «тяжелый стих» имели даже значение почти принципиальное. Но понятия эти до сих пор не стали научными, т. е. не были сведены к объективным признакам, поддающимся учету и анализу.

В самом деле, можно полагать, что ощущение «легкости» или «тяжести» стиха слагается из трех составляющих. Во-первых, это число и расположение схемных ударений на иктах: стих с обилием полноударных строк «тяжелее», чем стих с обилием пропущенных ударений, и стих 4-стопного ямба с пропуском ударения на II стопе (вопреки вторичному ритму) «тяжелее», чем стих с пропуском ударения на III стопе (в соответствии с вторичным ритмом). Во-вторых, это семантическая и синтаксическая полнозначность ударных слов: стих из одних знаменательных слов («Цветок засохший, безуханный…») «тяжелее», чем стих, включающий служебные слова («Или уже они увяли…»). В‐третьих, это наличие, расположение и семантическая полнозначность сверхсхемных ударений: «Швед, русский колет, рубит, режет» «тяжелее», чем «Пора, пора! рога трубят».

Из этих трех составляющих давнему и основательному изучению до сих пор подвергнута была лишь первая: ритм схемных ударений был в центре внимания всех исследователей от А. Белого до К. Тарановского. Сверхсхемным ударениям посвятили ценные страницы Б. Томашевский и К. Тарановский[179], но оба лишь в порядке отступления от главной темы. Лишь недавно появилась очень важная статья Р. Якобсона, связывающая второй и третий аспекты нашей проблемы, – «Об односложных словах в русском стихе»[180]. В нашей книге «Современный русский стих»[181] мы впервые привлекли для анализа полновесных и сверхсхемных ударений языковые и речевые модели стиха – но в основном на материале трехсложных размеров. Здесь же было заявлено о готовящейся параллельной работе о «легких» и «тяжелых» ямбах и хореях (с. 189). Эту работу мы и предлагаем здесь.

Исходным для нас было различение полноударных слов («тяжелые ударения») и «двойственных слов» («легкие ударения»), разработанное В. Жирмунским во «Введении в метрику»[182] и частично уточненное в нашей книге (с. 131–137). Пересказывать здесь вновь мы его не будем. Напомним лишь важные для построения теоретических моделей цифры, рассчитанные по прозе Пушкина и Некрасова: «легкие», неполноударные слова составляют среди односложных слов 65 %; среди двухсложных слов с ударением на 1‐м слоге – 20 %; среди двухсложных с ударением на 2‐м слоге – 37,5 %. Трехсложные и более длинные слова все считались полноударными.

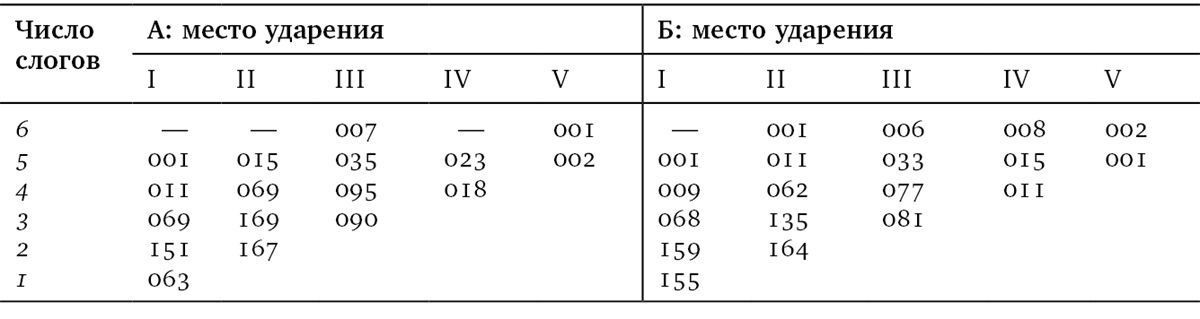

Напомним также статистику ритмического словаря русского языка в двух ее вариантах: (А) по нашему подсчету, более близкому к общепринятой системе атонирования односложных, и (Б) по подсчету Г. Шенгели, выделяющего ударениями как можно больше односложных слов. Оба варианта потребуются при составлении теоретических моделей. В таблице 1 показаны частоты различных ритмических типов на 1000 слов.

Материалом для обследования были взяты 26 выборок 4-стопного ямба и 5 выборок 4-стопного хорея XVIII–XX веков. Обычный объем выборки – 1000 стихов (с мужскими и женскими окончаниями); исключения оговорены.

4-стопный ямб. XVIII век: Тредиаковский, оды похвальные (V) и божественные (XI–XVII, XXI) из собрания 1752 года; Ломоносов, 5 торжественных од 1745–1748 годов; Сумароков, оды XXIII–XXVIII, XXX–XXXIII (1769–1775); Херасков, торжественные оды (1774–1797); Петров, оды 1782, 1788, 1790 годов; Державин, «На взятие Измаила», «На переход Альпийских гор», «Водопад» (1790–1799); Радищев, «Вольность» (1789), 500 стихов;

XVIII–XIX века: Карамзин, 10 стихотворений (1790–1796); Батюшков, стихи (1806–1815); Жуковский, «Пери и ангел» (654 стихов) и «Шильонский узник» (436 стихов), обе поэмы – 1821 года; Пушкин, «Руслан и Людмила» (1820);

XIX век: Пушкин, «Полтава» (1828); Языков, стихи 1825 года; Лермонтов, «Демон» (1841); А. К. Толстой, «Иоанн Дамаскин», «Грешница» и лирика 1850‐х годов; Некрасов, «Несчастные» и начало «Поэта и гражданина» (1856); Фет, лирика 1840–1890‐х годов;

Таблица 1. Частота ритмических типов слов

Таблица 2. Процент ударности иктов

начало XX века: Вяч. Иванов, стихи из сборника «Кормчие звезды», «Прозрачность», «Cor ardens» (1890–1900‐е); Блок, 77 стихотворений из I тома (1899–1902) и 52 стихотворения из III тома (1909–1914); Белый, «Пепел», стихотворения ритмических типов А/Б, Б, Б/В по К. Тарановскому (1904–1909); Брюсов, стихи 1901–1905 годов (из сборника «Urbi et orbi», «Stephanos») и 1921–1924 годов (703 стиха);

советское время: Антокольский, «В переулке за Арбатом» (1955); Твардовский, «За далью даль» (начало поэмы, 1950).

4-стопный хорей: Державин, «Праздник воспитанниц девичьего монастыря», «Шествие по Волхову российской Амфитриты», «Царь-девица» и 7 меньших стихотворений (1797–1812); Пушкин, «Сказка о царе Салтане» и первые 4 стиха «Сказки о мертвой царевне» (1831–1833); Некрасов, «Современники», «У Трофима», «Осень» (1874–1877); Брюсов, стихи из сборника «Urbi et orbi» и «Stephanos» (1901–1904); Твардовский, «Василий Теркин» (1941–1945).

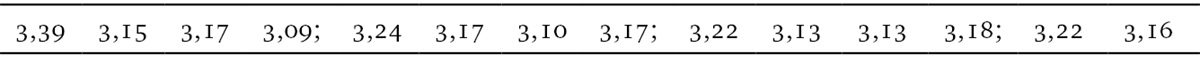

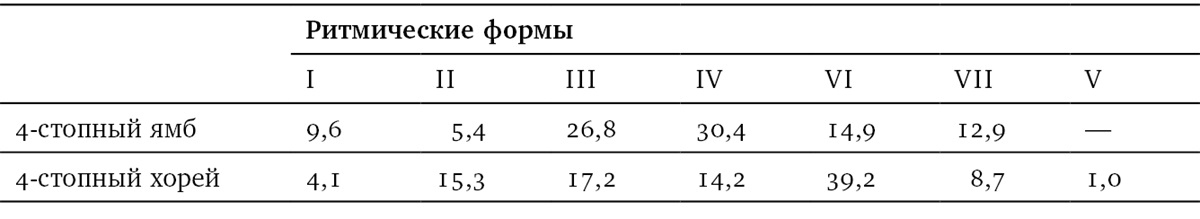

2Результаты первичного обследования представлены в таблице 9 (в конце статьи). В первом разделе показано в абсолютных цифрах количество стихов различной ритмической формы в каждой выборке (нумерация форм: I – с ударениями на 1, 2, 3 и 4 икте; II – на 2, 3, 4; III – на 1, 3, 4; IV – на 1, 2, 4; VI – на 2, 4; VII – на 1, 4; V – на 3 и 4, например «И по великолепной славе» – Тредиаковский, «Хор не соединил пока» – Антокольский). Во втором разделе показана в процентах общая ударность каждого икта.

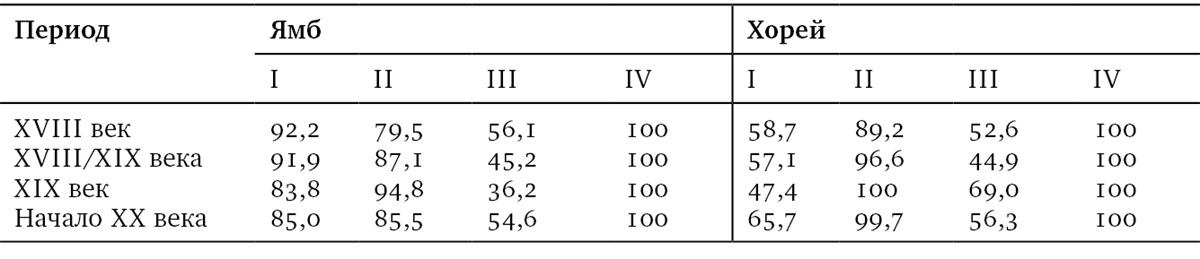

В суммарном виде эти профили ритмической ударности выглядят так (таблица 2).

Эти цифры хорошо совпадают с известными данными, полученными К. Тарановским («Руски дводелни ритмови») при массовом обследовании русского стиха XVIII–XIX веков. Единственное существенное расхождение – по хорею Некрасова, где цифры Тарановского по «Коробейникам» (50,6–100–43,4–100) показывают перевес I стопы над III (как у Майкова, Фета, Полонского); по-видимому, дактилические окончания «Коробейников» больше способствуют безударности III стопы, чем женские окончания «Современников».

Цифры по ямбу весьма наглядно показывают механизм эволюции его ритма на протяжении двухсот лет: от XVIII к XIX веку ударность на II стопе повышается за счет понижения на первой и третьей, от XIX к XX веку вновь понижается, но уже за счет повышения только на третьей стопе, при неизменности первой.

Однако подлинное значение эти цифры приобретают только при сравнении с показателями, рассчитанными для теоретических моделей (см. статью «Вероятностная модель стиха»[183]). Мы сделали такой расчет на основе ритмического словаря А; он дал следующую картину распределения ритмических форм в теоретических моделях (в процентах):

В теоретическом ямбе средняя ударность стопы – 70,5, в действительном она выше: 81,9; 81,1; 78,7; 81,3 – для четырех периодов. То же и в хорее: теоретическая ударность – 63,9, действительная – 75,1; 74,9; 79,1; 80,4. Для того чтобы сравнивать теоретическую ударность каждой стопы с действительной, нужно сперва сделать пересчет теоретических показателей пропорционально действительной средней ударности для каждого периода (см. статью «Вероятностная модель стиха»). Мы получили такую картину (с округлением до целых процентов) (таблица 3).

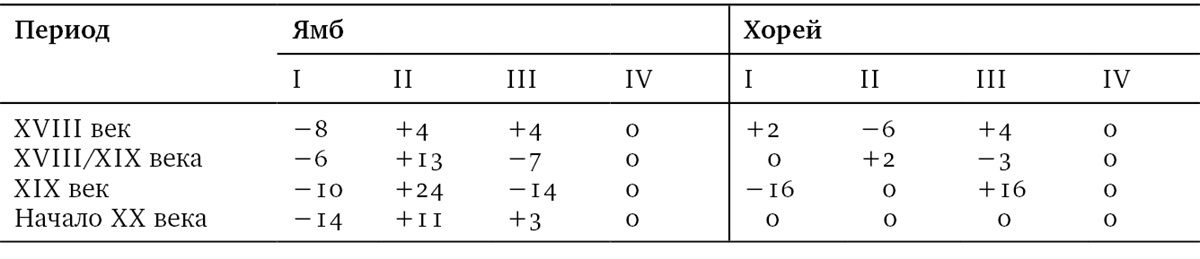

От этих теоретических показателей представленные выше действительные показатели дают следующие отклонения (таблица 4).

Мы видим: показатели XVIII века сравнительно мало отклоняются от теоретических, а если отклоняются, то сглаживают кривую – ослабляют сильноударные стопы, усиливают слабоударные. Затем (для ямба – с начала XIX века, для хорея – к середине XIX века) отклонения становятся очень сильными: стих вырабатывает свой вторичный ритм, противопоставляемый первичному, языковому. Затем, в начале XX века отклонения умеряются: в ямбе лишь отчасти, в хорее же – вплоть до идеального соответствия с моделью (у Брюсова). Любопытно, насколько упорно стремится ямб к ослаблению своей первой (теоретически – самой сильной) стопы: до сопоставления с моделью это не так бросалось в глаза. Можно полагать, что дальнейшее сопоставление реальной ударности стиха с приведенными к ней теоретическими моделями способно обнаружить еще много интересного.

Таблица 3. Теоретический процент ударности иктов

Таблица 4. Отклонения от теоретических показателей (в %)

3

Рассчитывая теоретическую модель, мы учитываем все возможные в размере комбинации слов: односложных, двусложных, многосложных. Зная, как часто каждый тип слова приходится на каждую позицию в стихе, и зная, какая доля односложных и двусложных слов легкоударна или полноударна, мы можем рассчитать, как часто каждый икт должен естественно нести легкое или тяжелое ударение. Расчет этот приходится делать раздельно для каждой ритмической формы.

Вот пример. I (полноударная) форма 4-стопного ямба может включать лишь слова четырех ритмических типов: односложные (О), двусложные с ударением на 1‐м слоге («хореические», Х), на 2‐м слоге («ямбические», Я) и трехсложные с ударением на 2‐м слоге («амфибрахические», А). Они образуют 8 словораздельных вариаций, теоретическая частота которых такова: 1) Я, Я, Я, Я/А – 24 %; 2) Я, Я, А, О/Х – 16 %; 3) Я, А, О, Я/А – 9 %; 4) Я, А, Х, О/Х – 14 %; 5) А, О, Я, Я/А – 9 %; 6) А, О, А, О/Х – 6 %; 7) А, Х, О, Я/А – 9 %; 8) А, Х, Х, О/Х – 13 %.

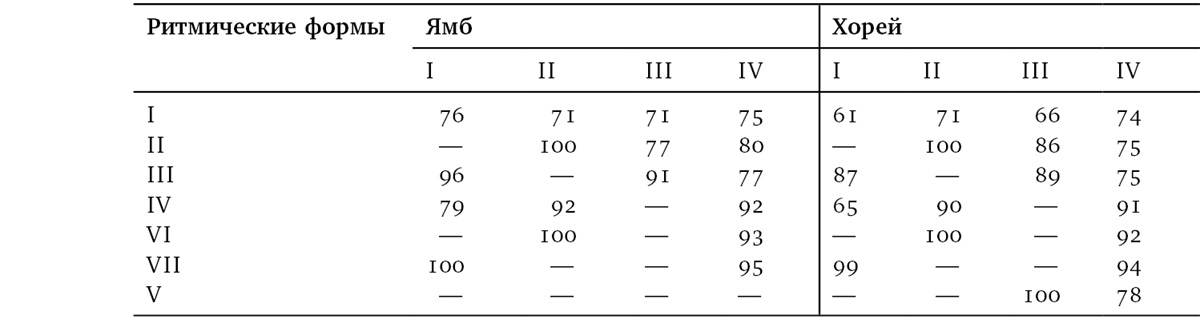

Рассмотрим здесь слова, занимающие вторую стопу. Односложных слов на ней – 15 %; в том числе легкоударных – 15 × 0,65 = 9,7 %. «Хореических» слов – 22 %; в том числе легкоударных – 22 × 0,20 = 4,4 %. Ямбических» слов – 40 %; в том числе легкоударных – 40 × 0,375 = 15 %. Стало быть, всего легкоударных слов на второй позиции I ритмической формы 4-стопного ямба оказывается 29 %, а тяжелоударных – соответственно 71 %. Сделав такой расчет для всех позиций всех ритмических форм, мы получим следующие показатели доли тяжелых ударений на каждом икте (с округлением до 1 %) (таблица 5).

Закономерности заполнения такой таблицы ясны: вокруг икта с пропущенным ударением неизбежно располагаются более длинные слова, а стало быть, процент тяжелоударности смежных иктов повышается; рядом с нулевой, хореической анакрусой (и рядом с нулевым, мужским окончанием, чего на этой суммарной таблице не видно) столь же неизбежно располагаются более короткие слова, а стало быть, процент тяжелоударности понижается; в остальных местах процент тяжелоударности держится около 70–80 %.

Таким образом, общая тяжелоударность каждого икта в стихе зависит от подбора ритмических форм в данном тексте, и ее теоретические показатели следует рассчитывать отдельно для каждого текста. Для «естественного» подбора форм в теоретической модели размера процент тяжелых ударений от общего числа ударений на каждом икте окажется таков:

В обоих размерах тяжелоударность средних выше, а крайних стоп – ниже: конечно потому, что средние слова в стихе длиннее, а крайние, ограниченные началом и концом строки, короче. Перед нами – своеобразная кривая тяжелой ударности стиха, совсем не похожая на ту кривую общей ударности стиха, которую мы видели в предыдущем параграфе, таблица 3 (ямб: 80–60–42–100, хорей: 44–73–38–100). Естественно спросить: не влияют ли они друг на друга? не стремятся ли более тяжелоударные стопы стать также и более частоударными, и наоборот? и если да, то в каких местах стиха тяжелая ударность влияет на общую ударность, а в каких – общая на тяжелую?

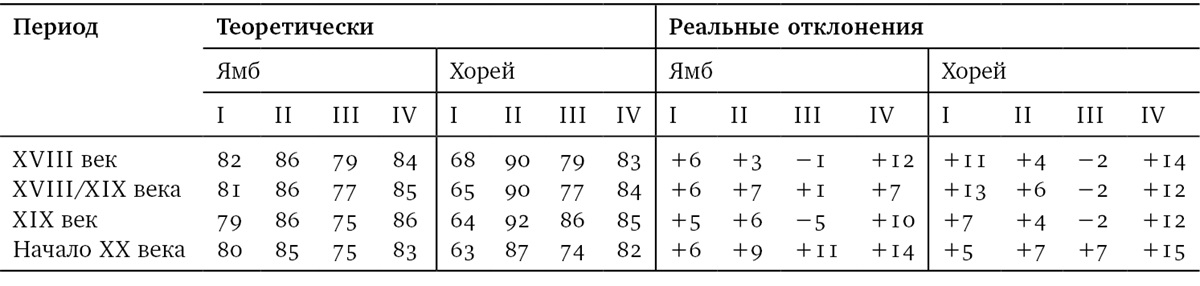

Рассмотрим сперва влияние общей ударности на тяжелую ударность. В таблице 10 представлено (в абсолютных числах) то число легких ударений на каждом икте, которого следует теоретически ожидать в данном тексте, и то число, которое он имеет в действительности. В таблице 11 представлена (в процентах от общего числа ударений на каждом икте) та доля тяжелых ударений на каждом икте, которой следует теоретически ожидать в данном тексте, и та доля, которую мы здесь находим в действительности. Здесь же представлена разница между этими процентными показателями – отклонение действительной доли тяжелых ударений от теоретической. Вынесем в суммарную таблицу по периодам эти данные: теоретическую тяжелоударность стоп и реальные отклонения от нее (таблица 6).

Таблица 5. Теоретический процент тяжелоударности стоп

Таблица 6. Тяжелоударность стоп (в %)

Мы видим: как общая ударность реального стиха была повышена по сравнению с теоретической (стих предпочитал короткие слова и избегал длинных), так здесь тяжелая ударность реального стиха повышена по сравнению с теоретической (стих предпочитает полноударные слова и избегает двойственных); среднее отклонение на одну стопу для ямба около +6, для хорея – около +7 %. И мы видим, что еще существеннее: это повышение тяжелоударности реального стиха распределяется по строке неравномерно, на последней стопе оно гораздо выше среднего, на предпоследней гораздо ниже среднего. Это и есть, по-видимому, влияние общей ударности стопы на тяжелую ударность стопы: последняя стопа, общая ударность которой максимальна, как бы притягивает тяжелые ударения, а предпоследняя стопа, ударность которой минимальна, как бы чуждается их. Было бы интересно проследить, как реализуется эта тенденция в каждой ритмической форме ямба и хорея по отдельности, – но это уже задача дальнейших исследований.

Из менее ярких закономерностей, выступающих в этой таблице, можно отметить еще две. Во-первых, в ямбе реальное отяжеление II стопы больше, чем I (исключение – XVIII век), а в хорее – меньше, чем I (исключение – XX век); в ямбе оно как бы стремится усилить слишком небольшую, а в хорее – сгладить слишком большую разницу между «естественной» тяжелоударностью I и II стопы, т. е. выступает своего рода модератором ритма. Во-вторых, в XX веке реальное отяжеление всех стоп оказывается гораздо выше, а распределение его по строке гораздо ровнее, чем в предыдущих периодах; самые «тяжелоударные» авторы здесь – Вяч. Иванов и поздний Брюсов, но даже если их исключить из рассмотрения, то хоть уровень отклонений по периоду и понизится (до +3, +7, +8, +12), но расположение их по стопам останется то же. Оба эти явления также представляют большой интерес для будущих исследователей ритма и синтаксиса стиха.

Рассмотрим теперь влияние тяжелой ударности на общую ударность. Главная тенденция отклонения реальной общей ударности от теоретической общей ударности нам известна – это альтернирующий ритм 4-стопного ямба XIX века. В 4-стопном ямбе XVIII века, в соответствии с теоретической моделью, I стопа чаще несла ударение, чем II (характерный ритм – III форма, «На ла́ковом полу́ мое́м»); в 4-стопном ямбе XIX века, вопреки теоретической модели, I стопа реже несет ударение, чем II (характерный ритм – VI форма, «Адмиралте́йская игла́»). Этот исторический сдвиг впервые установил А. Белый; К. Тарановский свел его к двум законам русского двудольного ритма: закону регрессивной акцентной диссимиляции и закону усиления первого междубезударного икта; в XVIII веке второй закон преобладал над первым, в XIX веке – первый над вторым[184]. Но языковые истоки этой перемены до сих пор оставались не выяснены: что расслышали русские поэты в естественном ритме своего ямба к концу XVIII века и на что смогли они опереться, производя перестройку его в начале XIX века? И вот теперь мы можем высказать хотя бы предположение на этот счет: это был естественный ритм тяжелых ударений в 4-стопном ямбе, согласно которому II стопа всегда была тяжелоударнее I, а постепенно стала и частоударнее I, – ритм тяжелой ударности повлиял на ритм общей ударности.