Полная версия:

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

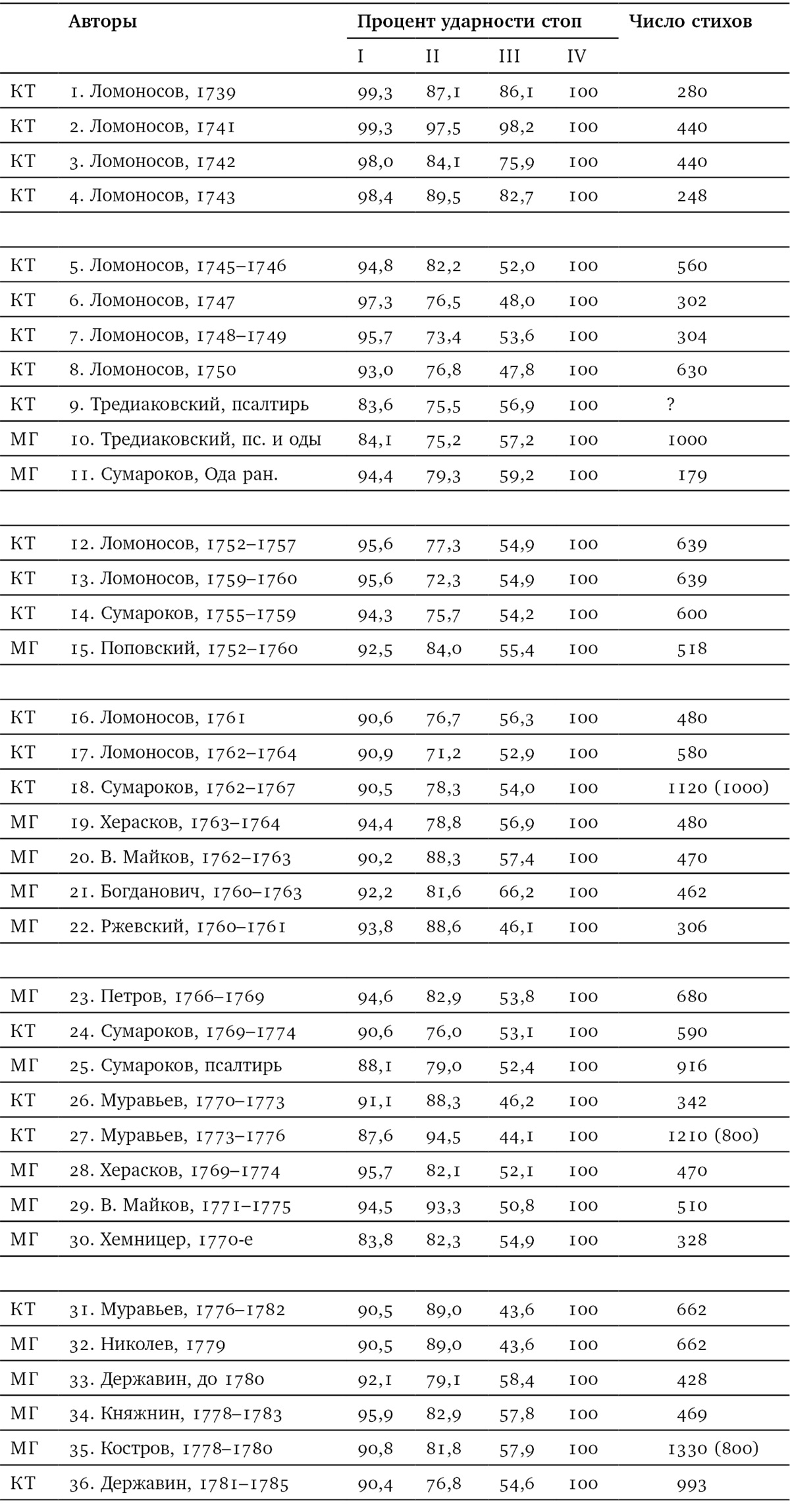

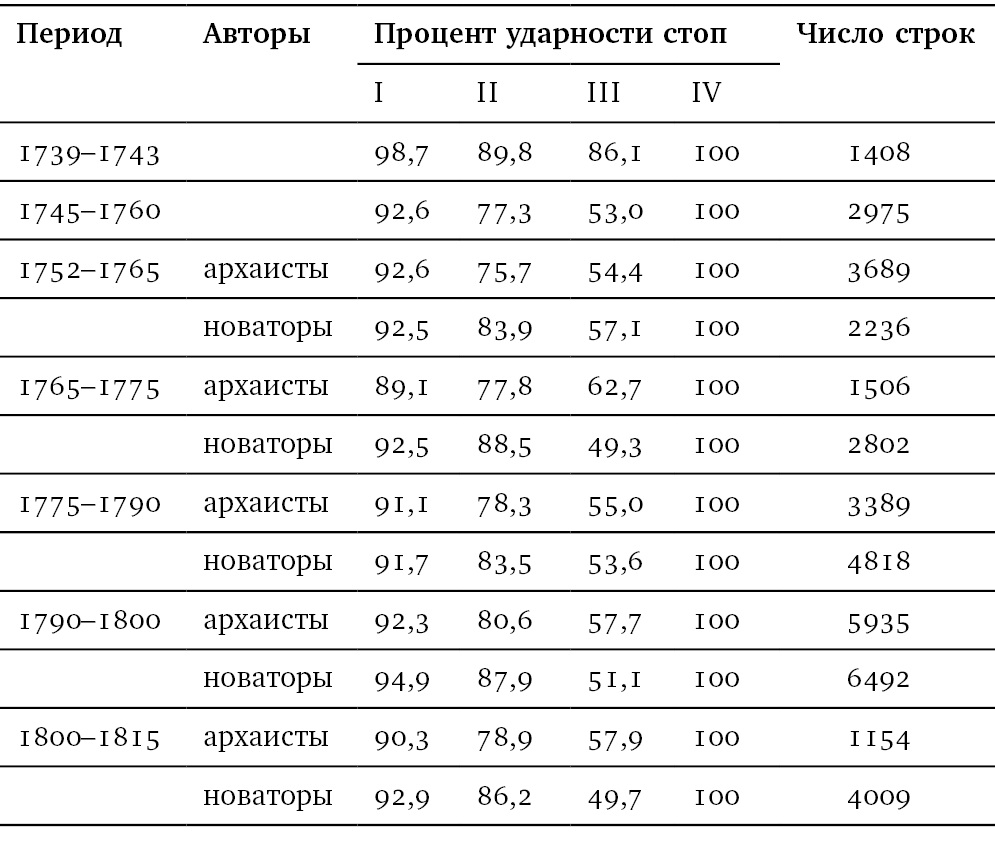

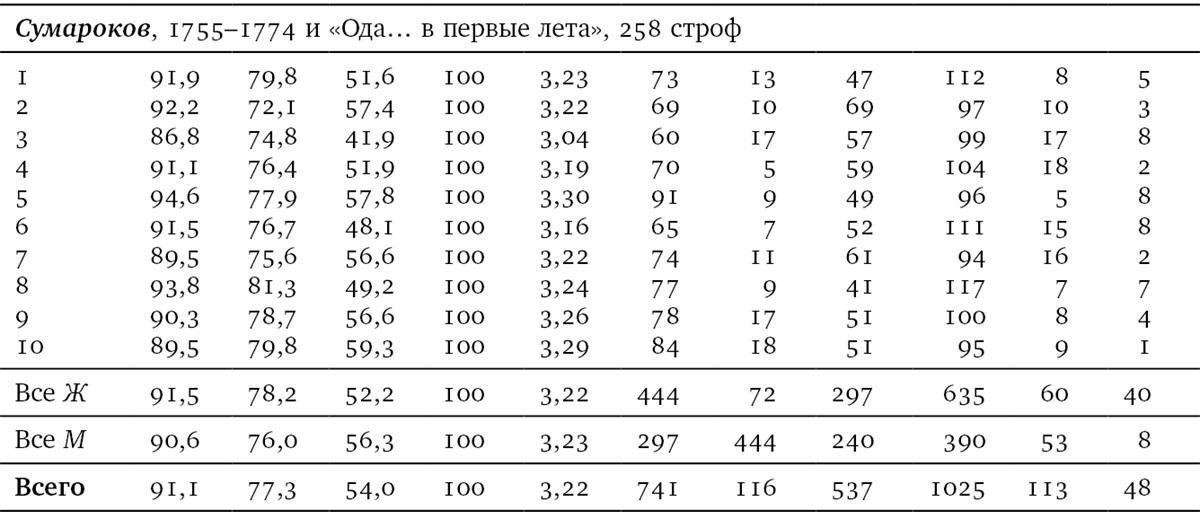

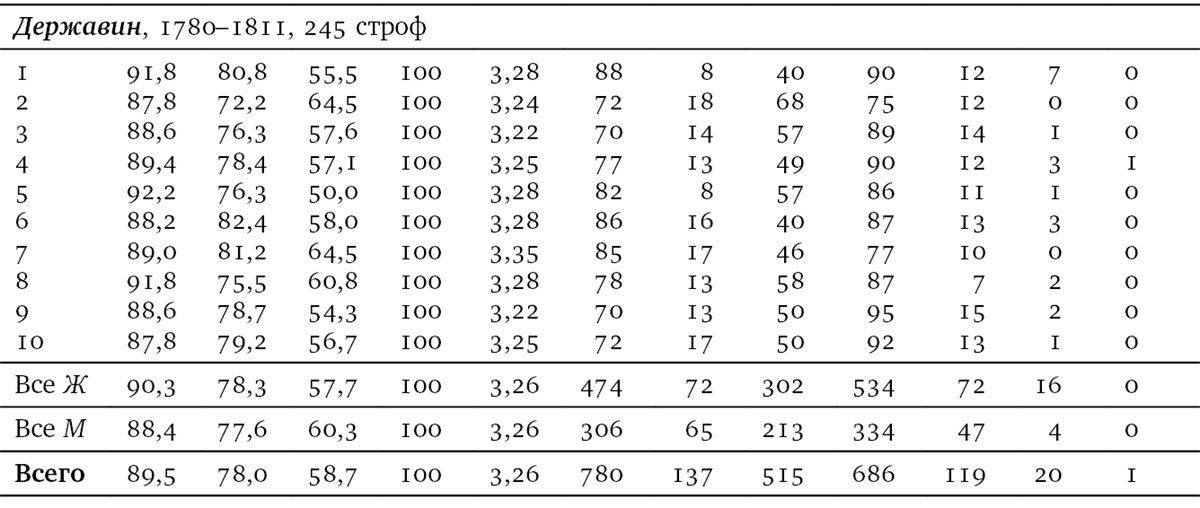

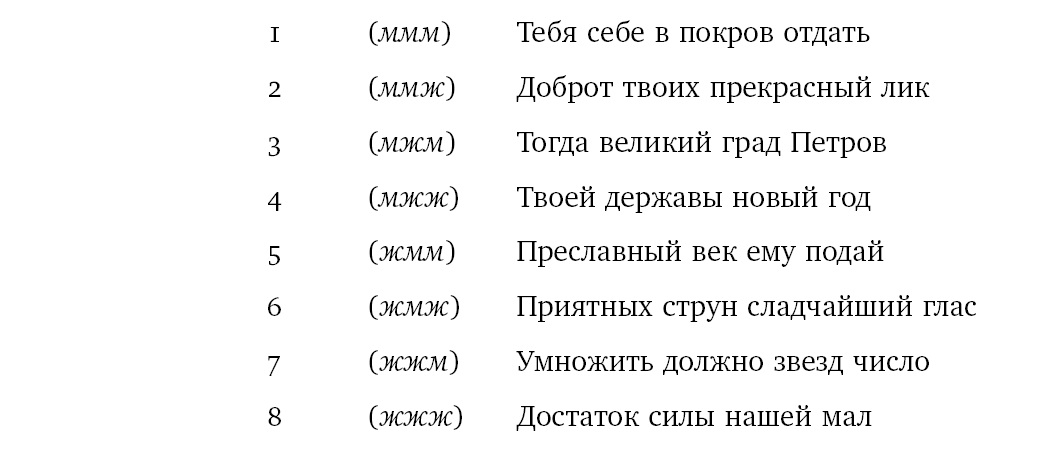

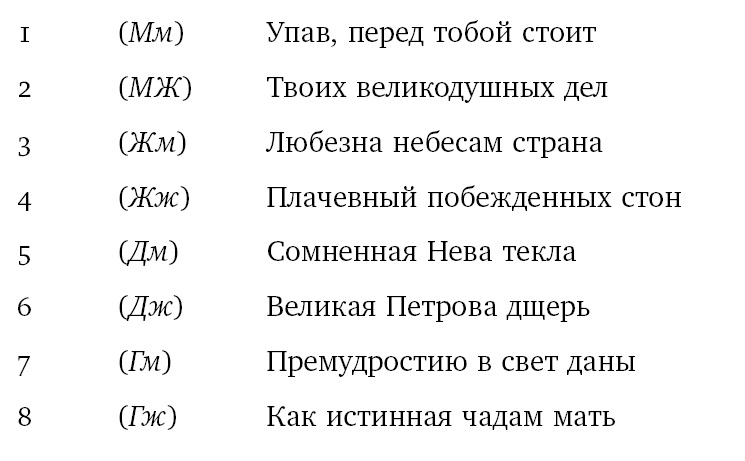

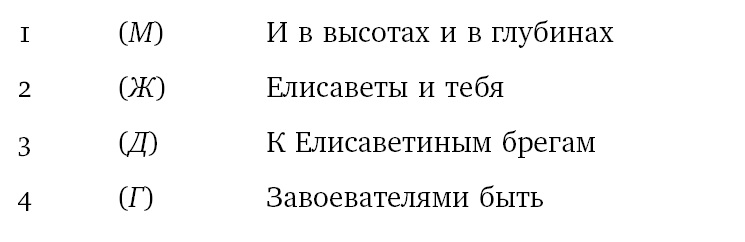

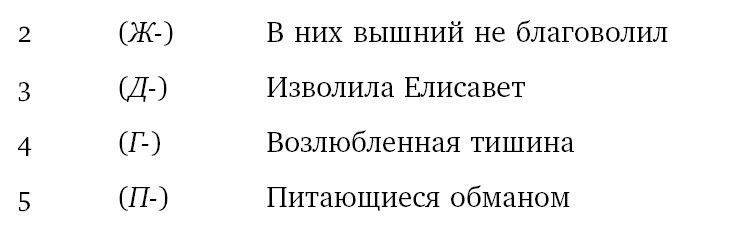

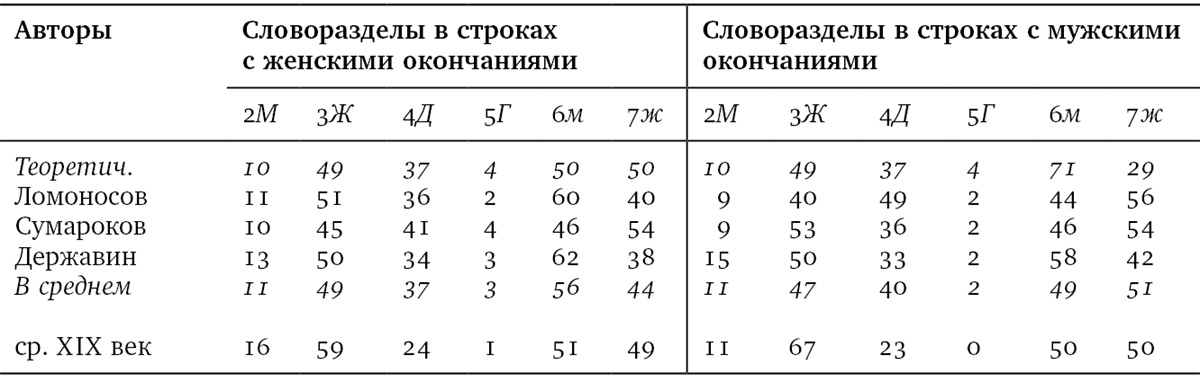

Таблица 1

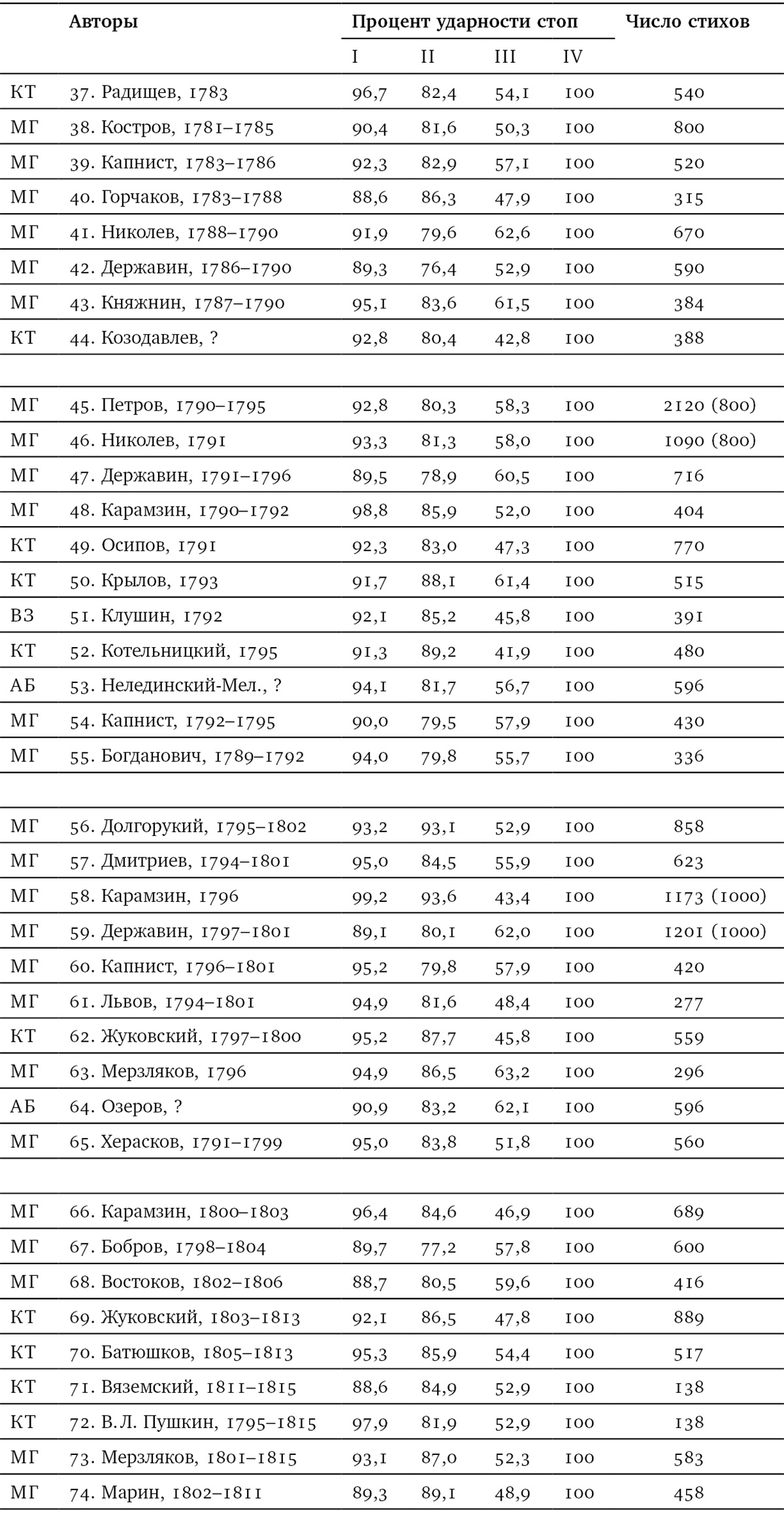

Таблица 1 (окончание)

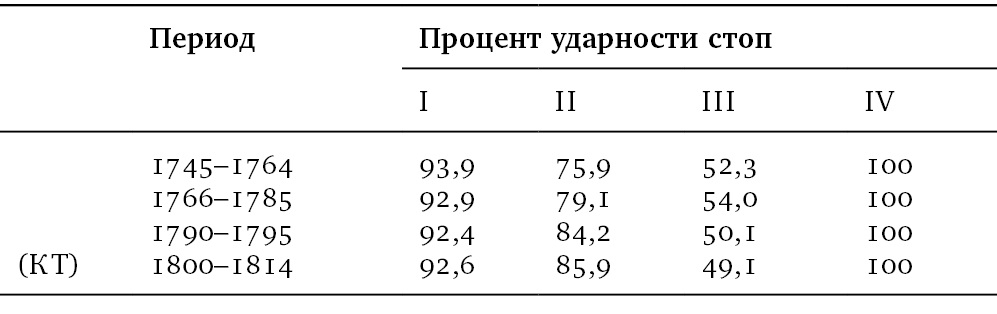

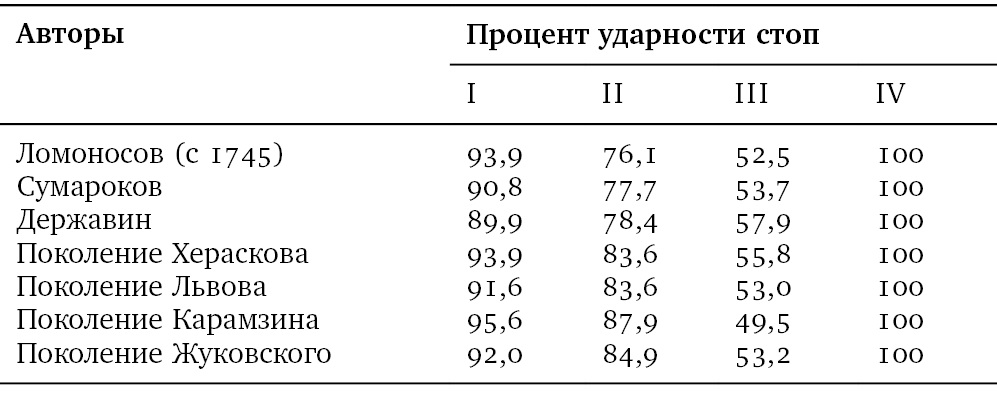

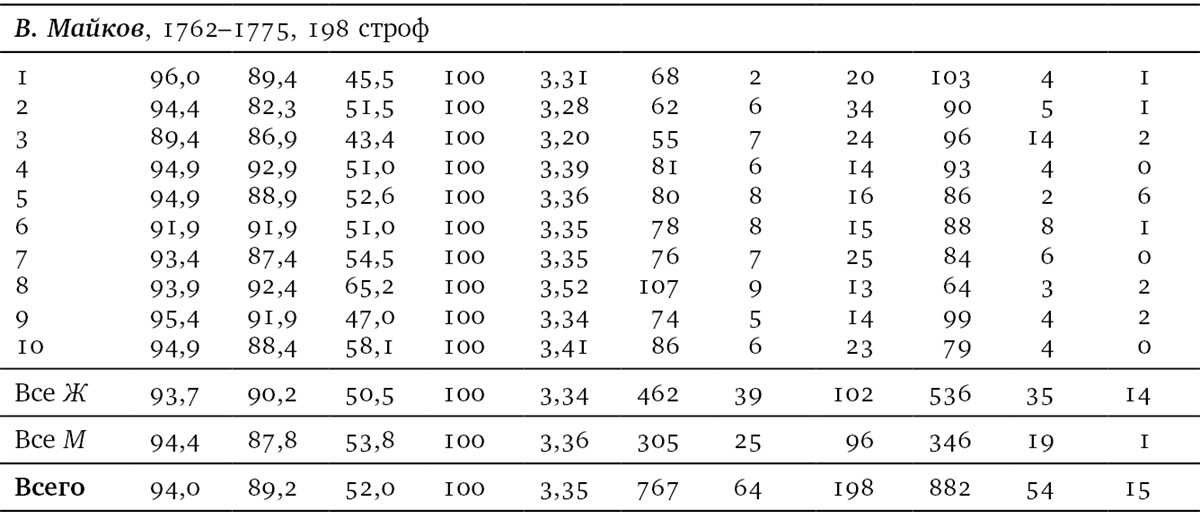

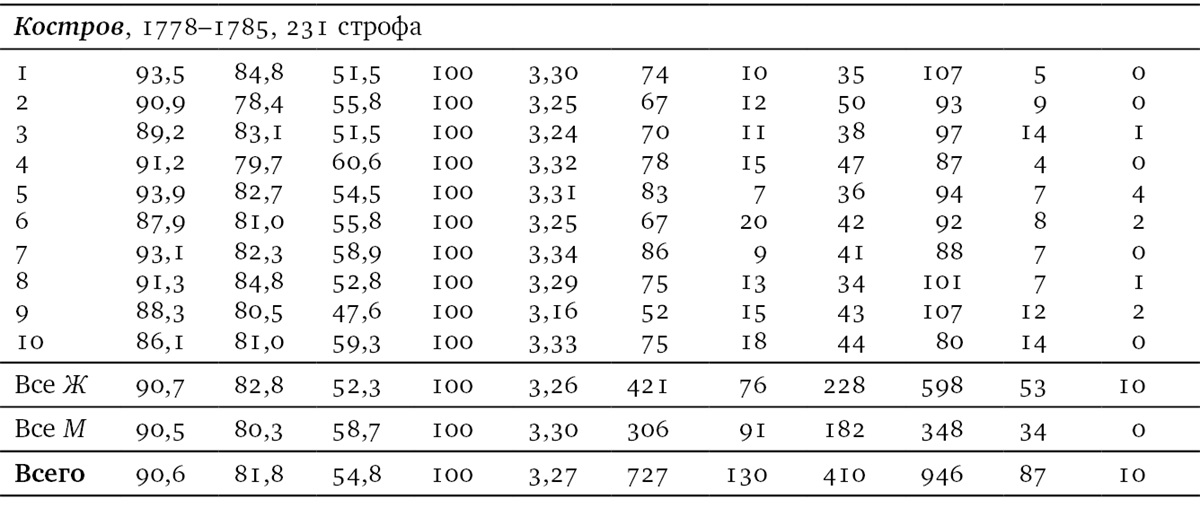

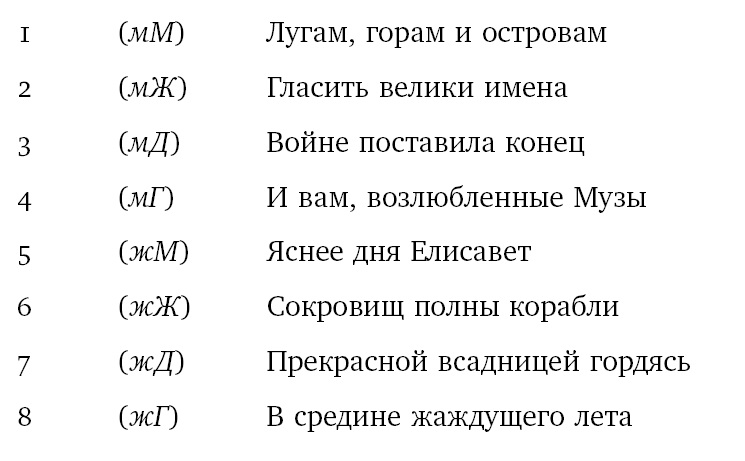

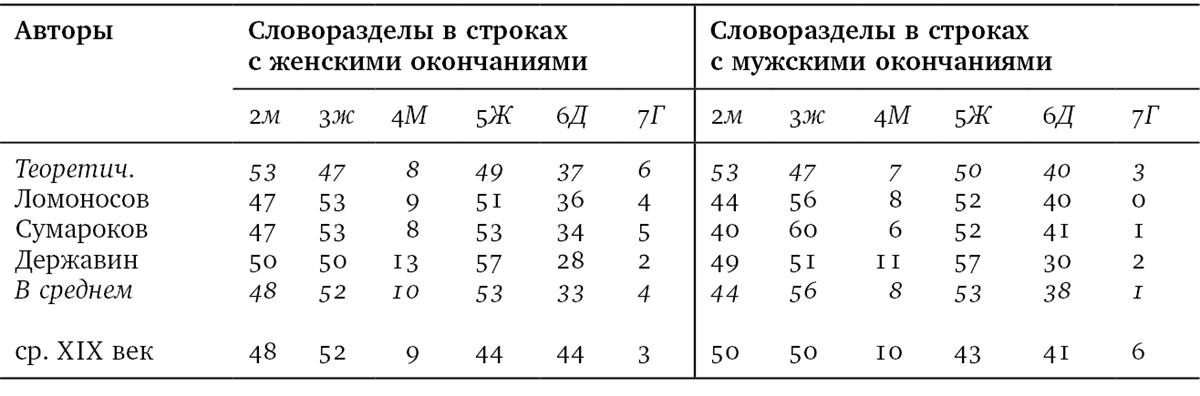

Таблица 2

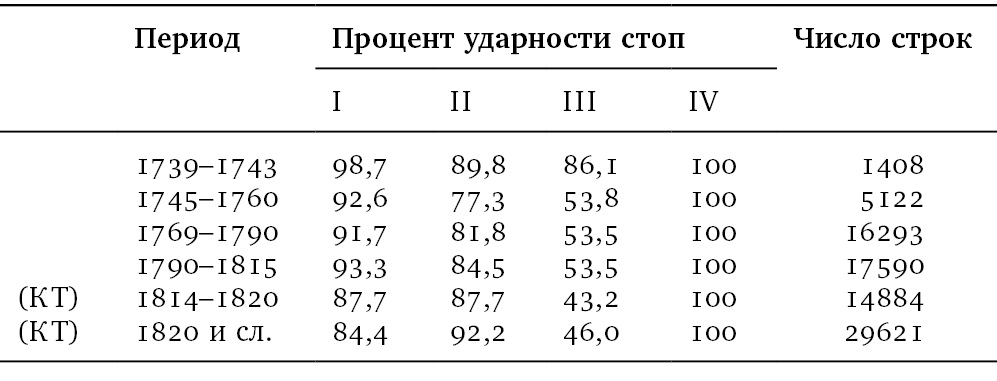

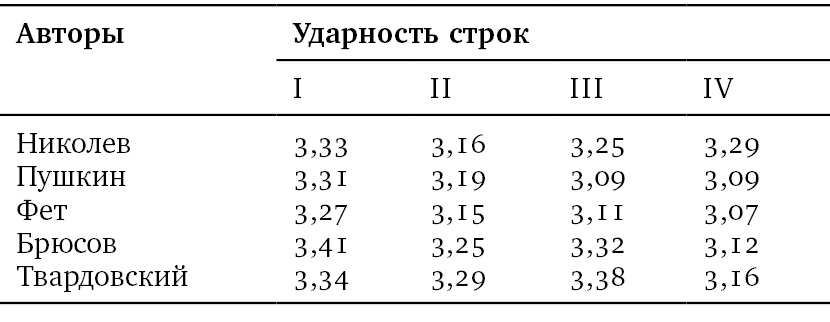

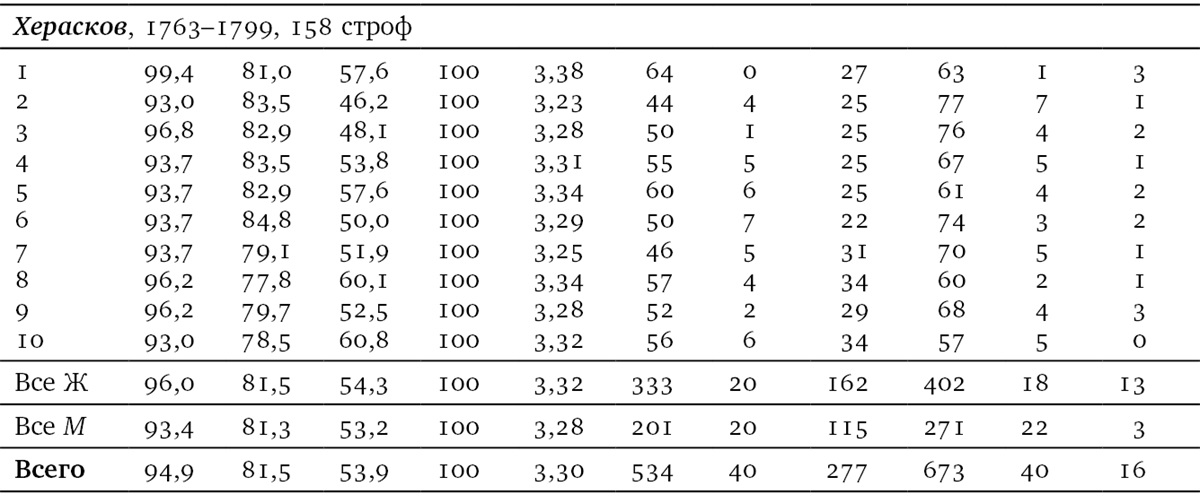

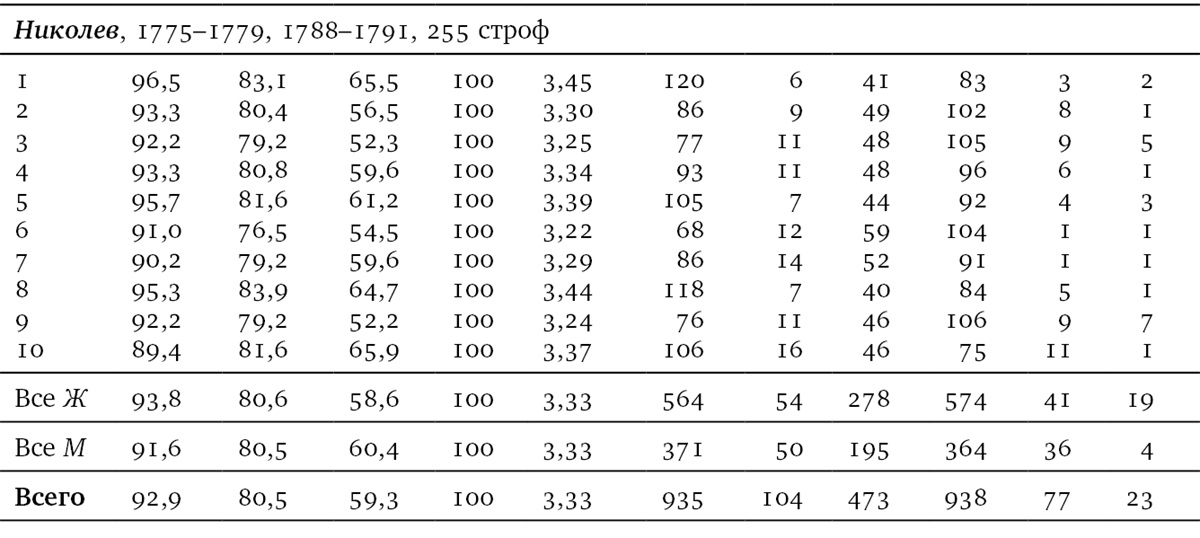

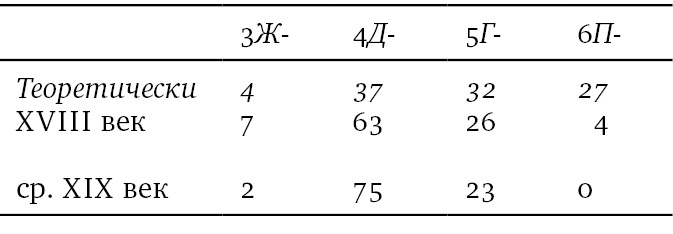

Таблица 3

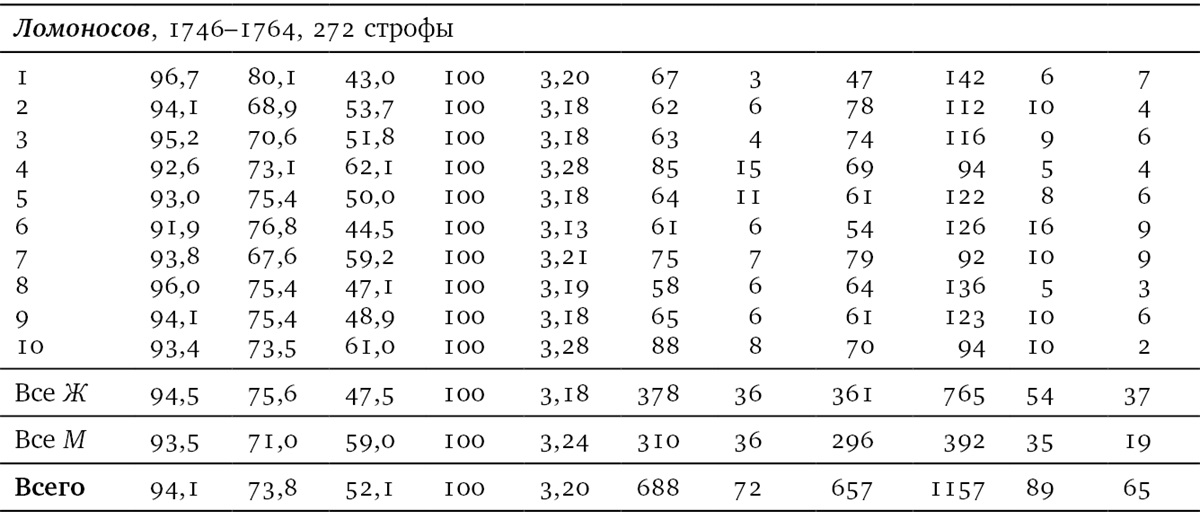

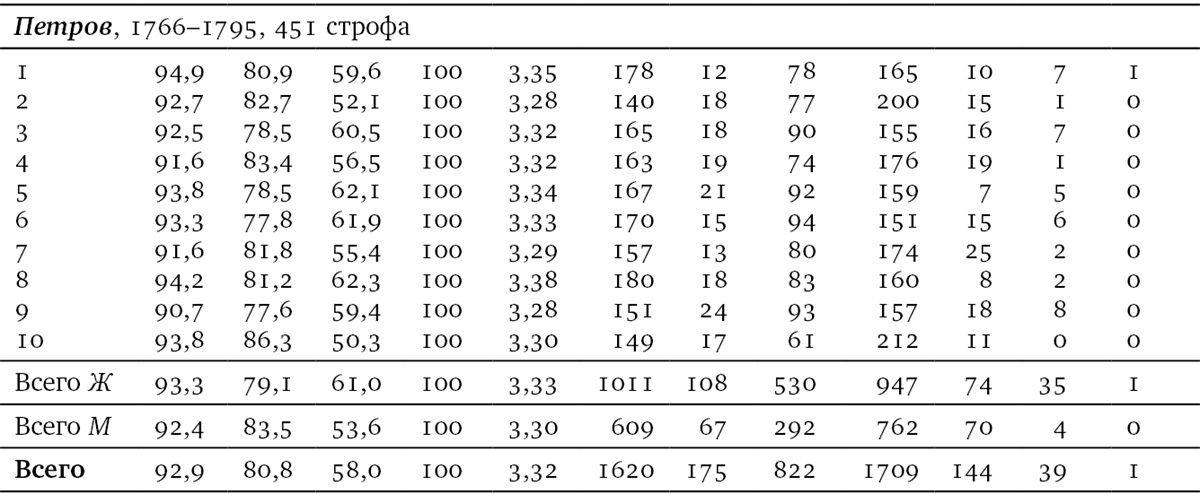

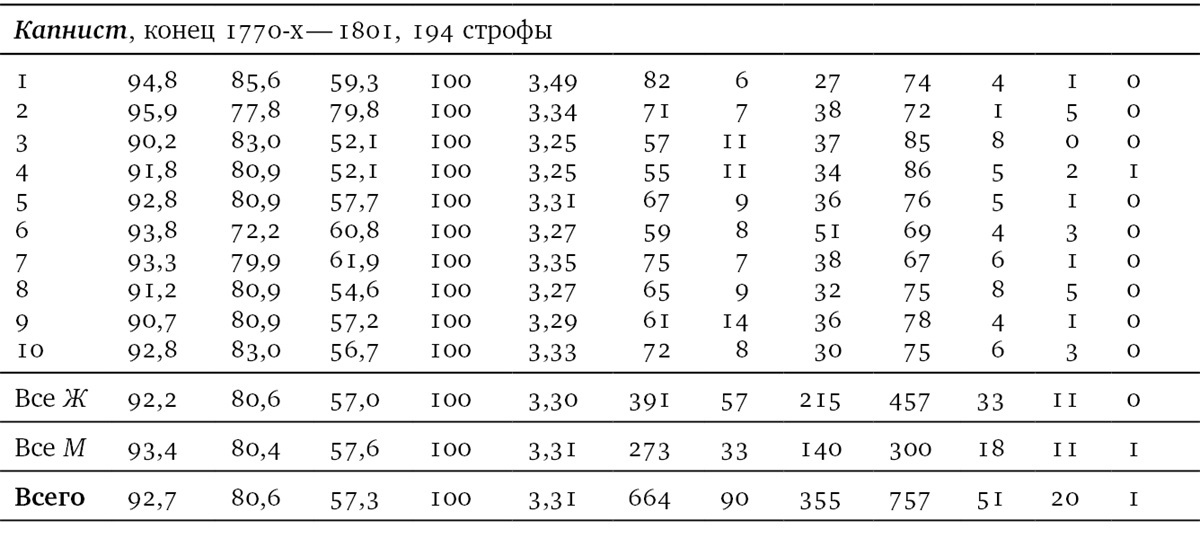

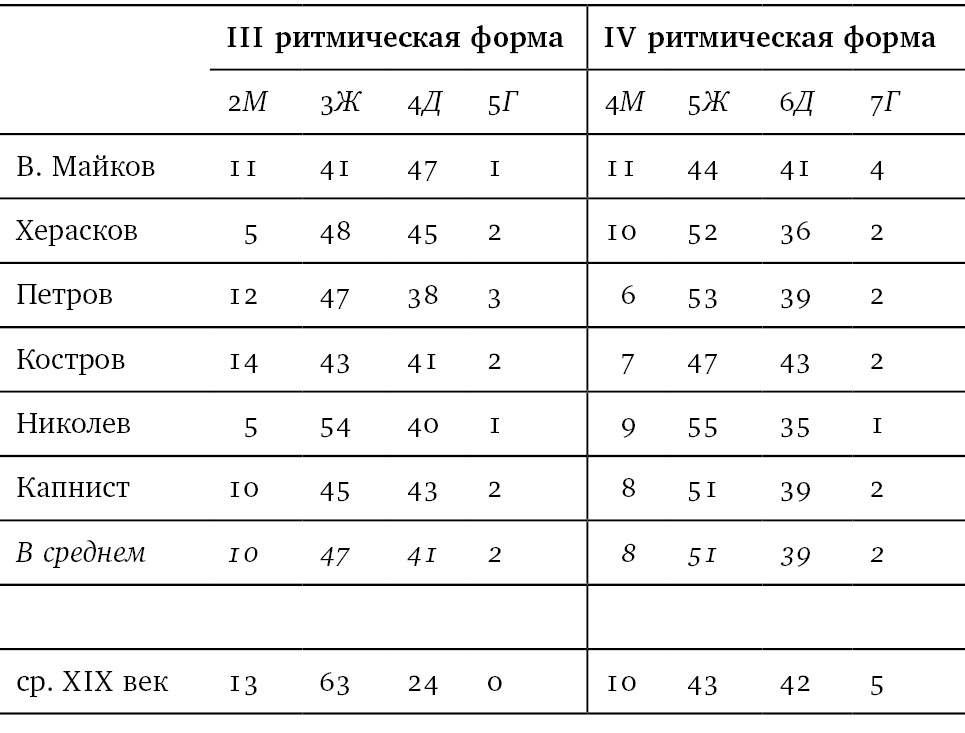

Таблица 4

Таблица 5

2

Все вышесказанное относилось к ритму 4-стопного ямба в целом, без различения строк с мужскими и женскими окончаниями и (в строфическом стихе) без различения строк, занимающих ту или иную позицию в строфе. Между тем такая разница важна. До сих пор «строфа как ритмическое целое» (термин Г. Шенгели) исследовалась очень мало. Подробней всего это было сделано в названной так главе «Трактата о русском стихе» Шенгели[139] и в популяризирующих ее замечаниях его же «Техники стиха»[140], где введены были понятия «заострения» строфы к концу (в начале – наиболее полноударные строки, предпочитается I ритмическая форма; в конце – наименее ударные, предпочитается VI ритмическая форма) и «закругления» строфы к концу (то же, но максимум неполноударности приходится не на последнюю, а на предпоследнюю строку, последняя же на ее фоне звучит замедляющим отяжелением). Материалом Шенгели была почти исключительно поэзия XIX–XX веков; материал этот с несомненностью показывал, что предпочитаемым является «заостренное» построение строф – от максимума ударности к минимуму ударности. Это вызвало даже попытки обобщений: «закон облегчения стиха к концу строки и к концу строфы», «первая строка (4-стишия) стремится выразить первичный ритм размера, четвертая – вторичный его ритм»[141]. Но не преждевременны ли такие обобщения, можно сказать, лишь привлекши для сравнительного рассмотрения также и поэзию XVIII века. А здесь даже самый первый подступ, предпринятый опять-таки К. Тарановским, дал настораживающие результаты, показывающие, что на XVIII век эта тенденция к «заостренному» построению строф не распространяется[142].

Таблица 6

Мы сделали довольно обширные подсчеты по ритму четверостиший разных размеров у поэтов XVIII–XX веков. Подробное описание их результатов мы надеемся представить в другой статье; здесь же ограничимся наиболее представительными примерами. Вот среднее число ударений на строку четверостишия 4-стопного ямба с рифмовкой AbAb (A – женские окончания, b – мужские), характерное для каждого из трех столетий (таблица 6).

Для XVIII века характерно «закругленное» построение строф: максимально ударны крайние строки четверостишия, минимально ударны средние. (Напрашивается аналогия ритма строфы с ритмом строки XVIII века: там тоже максимально ударны первая и последняя стопы.)

Для XIX века характерно «заостренное» построение строф: от первой строки к последней средняя ударность плавно понижается.

Для XX века характерно, если можно так выразиться, «двойное заострение»: в каждой полустрофе, от I ко II и от III к IV строке, перед нами облегчение ударности, а на стыке полустроф, от II к III строке, – отяжеление. (Этот альтернирующий ритм отяжеленных и облегченных строк в строфе опять-таки аналогичен альтернирующему ритму отяжеленных и облегченных стоп в строке 4-стопного ямба XIX–XX веков.)

Создается картина поучительного изоморфизма стихотворного ритма на уровне строф и на уровне строк: и там, и здесь происходит эволюция от «рамочного» ритма «тяжесть – легкость – легкость – тяжесть» к альтернирующему ритму «тяжесть – легкость – тяжесть – легкость», причем на уровне строк эта эволюция происходит быстрее, на уровне строф – медленнее: там альтернирующий ритм оформляется к XIX веку, здесь – лишь к XX веку. Заметим, что 4-стопный хорей в своем развитии опережает 4-стопный ямб на обоих уровнях: в стопах строк он дает альтернирующий ритм уже в XVIII веке, в строках строф – уже у Пушкина.

Но четверостишие – не самая характерная строфа для 4-стопного ямба XVIII века. Самой характерной, бесспорно, следует признать одическую строфу AbAb + CCdEEd. Мы сделали подсчеты по ритму каждой ее строки для од 9 поэтов XVIII века. Вот эти данные: в 1‐м столбце указаны номера строк, во 2–5‐м столбцах – процент ударности 4 стоп, в 6‐м – среднее число ударений на строку и в столбцах 7–13 (в абсолютных числах) – количество строк каждой из 7 ритмических форм (в последовательности: I – ударны 2, 4, 6, 8 слоги; II – 4, 6, 8; III – 2, 6, 8; IV – 2, 4, 8; VI – 4, 8; VII – 2, 8; V – 6, 8); примеры звучания – ниже, в § 3.

Наиболее интересно здесь расположение отяжеленных и облегченных строк по строфе: оно показывает, что вкус не к «заостренному», а к «закругленному» построению распространялся не только на 4-стишие, но и на одическое 10-стишие. Обе части одической строфы – и 4-стишие AbAb, и 6-стишие CCdEEd – стремятся заканчиваться не облегчением, а отяжелением своих последних мужских строк. Последний стих строфы тяжелее предпоследнего у всех 9 поэтов без исключения; последний стих 4-стишия AbAb тяжелее предпоследнего у 7 из 9 поэтов (лишь у Петрова и Капниста последний и предпоследний здесь уравниваются); последний стих срединного 3-стишия CCd тяжелее предпоследнего у 6 из 9 поэтов (у Майкова они уравниваются, у Хераскова и Петрова последний легче предпоследнего, так что 3-стишие перестает ритмически выделяться). Такое убывание ритмической выделенности кусков строфы полностью соответствует убыванию их синтаксической выделенности в обычной схеме членения 4 + (3 + 3). Начальные строки каждого куска строфы (1, 5 и 8-я) тоже обычно отмечаются повышением ударности, так что и 4-стишие, и оба 3-стишия обнаруживают склонность к знакомому нам «рамочному ритму»: отяжеление – облегчение – отяжеление.

В частности, начальное 4-стишие одической строфы имеет совершенно такое же ритмическое строение, как изолированные 4-стишия обследованных нами поэтов XVIII века. Заметим, что наибольшую резкость строфического ритма (контраст облегченной 3‐й и отяжеленной 4‐й строки) дают в одах ранние поэты, Ломоносов, Сумароков и Майков; у Хераскова, Николева, Кострова и Державина она меньше; а у Капниста мы видим даже первый в нашем материале случай «заостренного» построения начального 4-стишия одической строфы – плавное понижение ударности от 1 ко 2 и к 3–4‐й строке. В стихотворениях же Капниста, написанных чистыми 4-стишиями, мы находим даже зачаток еще более «прогрессивного» альтернирующего ритма строфы: средняя ударность для 4 строк здесь 3,44–3,29–3,33–3,22 (по 124 четверостишиям; ср. у Карамзина 3,50–3,47–3,40–3,37 по 100 четверостишиям).

Расположение отдельных ритмических форм по позициям строфы гораздо менее отчетливо в своих тенденциях.

Полноударная I форма понятным образом сосредоточивается там, где поэты стремятся к отяжелению стиха, в частности в концовках субстрофических периодов, в строках 4, 7 и 10‐й. Все эти позиции – мужские. К. Тарановский заметил, что в одах Ломоносова мужские строки имеют иной ритмический профиль, чем женские, – в них выше ударность III стопы. Это не что иное, как следствие общего отяжеления этих мужских строк полноударными I формами. Мы видели, что Ломоносов выделял концовки отяжелением резче, чем последующие поэты; поэтому у последующих поэтов разница ритмического профиля мужских и женских строк стирается (единственное исключение – Костров, который и в стиле, как известно, старался следовать Ломоносову).

Среди неполноударных форм для общего ритма стиха важнее всего соотношение III: IV (среди трехударных) и, в меньшей степени, VI: VII (среди менее многочисленных двухударных). В языковой модели эти отношения уравновешены, около 5: 5 (и для мужских, и для женских строк одинаково). В реальном стихе эти отношения сдвинуты в пользу IV и VI форм, характерных для будущего альтернирующего ритма XIX века. III и IV формы у большинства поэтов относятся как 3: 7 (и в женских, и в мужских строках); VI и VII формы – как 7: 3 в женских строках и как 9: 1 в мужских строках (разница, объяснить которую мы пока не беремся. Может быть, при мужском окончании 8-сложный стих четче делится на полустишия, а это стимулирует VI форму, ритмом подчеркивающую симметрию полустиший?). Из отступлений от этой тенденции заметнее всего (в соответствии с тем, что было сказано выше) архаизованный ритм Державина (III: IV = 4: 6) и «прогрессивный» ритм век Майкова (III: IV = 2: 8). Все эти соотношения устойчивы на всех 10 позициях одического десятистишия. Отклонения от этих средних показателей по строфе немногочисленны, но в их расположении по строкам, может быть, можно тоже усмотреть некоторую закономерность: отклонения в сторону преобладания IV формы над III чаще встречаются в женских строках, чем в мужских, и чаще в начальном 4-стишии строфы, чем в конечном 6-стишии; начало строфы как бы тянет ее ритм в XIX век, конец – обратно в XVIII.

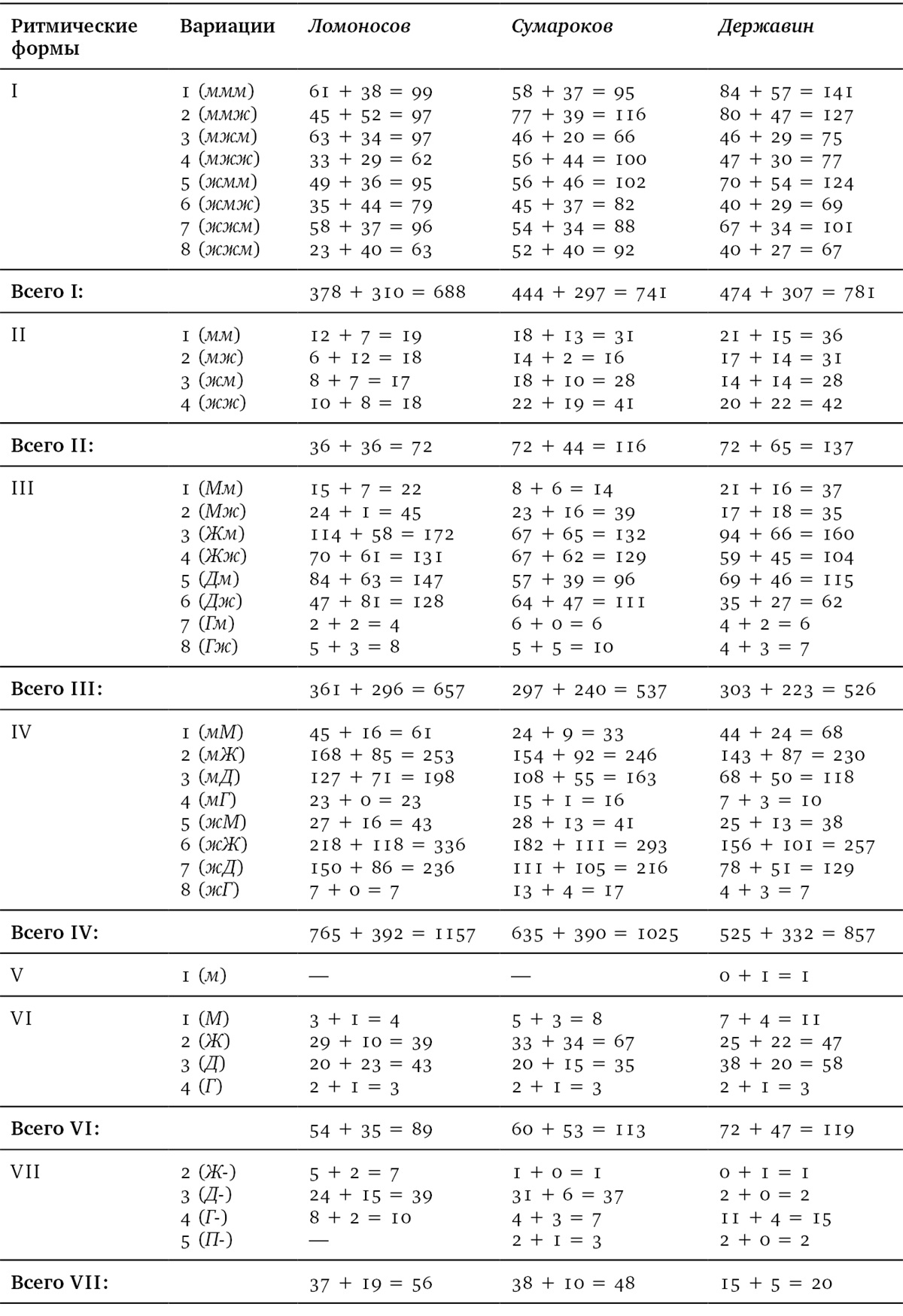

3Следующее, на что хотелось бы обратить внимание в нашем материале, – это ритмика словоразделов. Статистика словораздельных вариаций русского ямба до сих пор публиковалась крайне недостаточно: единственная большая подборка была в приложении к «Трактату о русском стихе» Шенгели[143], но и в ней XVIII век был представлен лишь Державиным (6 од). Одна из первых попыток разработки этого материала была сделана нами в «Современном русском стихе»[144]; здесь пришлось суммировать, с одной стороны, данные Шенгели по Державину, Жуковскому и Пушкину («первый период»), с другой стороны – по Баратынскому, Языкову, Лермонтову, Тютчеву, Фету («второй период»). Результаты показали, что от первого ко второму периоду (а) в полноударной, I форме усиливается стопобойный ритм – преобладание мужских «цезур» над женскими «диэрезами»; (б) в III форме в 3-сложном безударном интервале на II стопе господствующий словораздел все больше сдвигается к началу (все больше преобладает женский); (в) а в IV форме – к концу (все больше усиливается дактилический). Теперь мы можем проверить эти результаты, взяв для контраста послепушкинскому ритму «второго периода» ритм XVIII века в более чистом его виде. Мы сделали подсчет словораздельных вариаций по одам Ломоносова, Сумарокова и Державина, написанным 10-стишными строфами AbAb + CCdEEd; в таблице 7 указываются для каждого автора перед плюсом стихи с женскими окончаниями, после плюса – с мужскими.

Нумерацию словораздельных вариаций мы даем по Колмогорову – Прохорову, а не по Шенгели. Вот для наглядности список примеров (м, ж – словоразделы в односложных, М, Ж, Д, Г – в трехсложных, Ж-, Д-, Г-, П- – в пятисложных безударных интервалах: мужские, женские, дактилические, гипердактилические, пентонические):

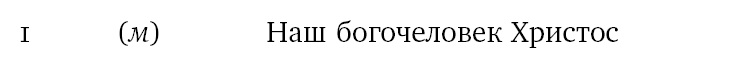

I ритмическая форма:

II ритмическая форма:

III ритмическая форма:

IV ритмическая форма:

V ритмическая форма:

VI ритмическая форма:

VII ритмическая форма

Таблица 7

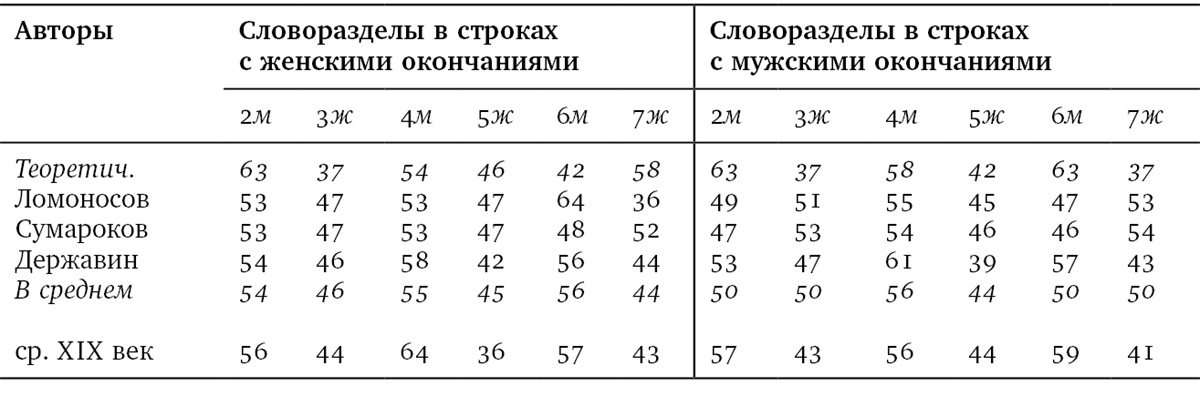

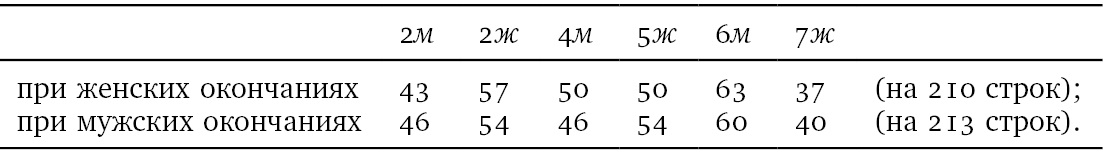

Эти показатели складываются в такую картину словораздельного профиля трех наиболее употребительных ритмических форм (все цифры – в процентах от всех словоразделов каждого междуударного интервала; 2 м, 3ж и т. п. – означает мужской, женский и т. д. словораздел после 2, 3‐го и т. д. слога; сравнительные данные по теоретической модели и по «второму периоду» XIX века взяты из нашей вышеуказанной работы):

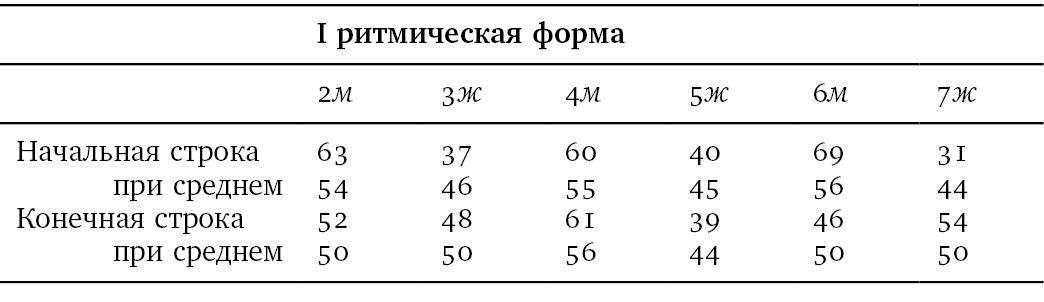

I ритмическая форма

III ритмическая форма

IV ритмическая форма

Из более редких ритмических форм приведем словораздельный профиль VII формы с женскими окончаниями (суммарный для этих трех поэтов, 90 строк):

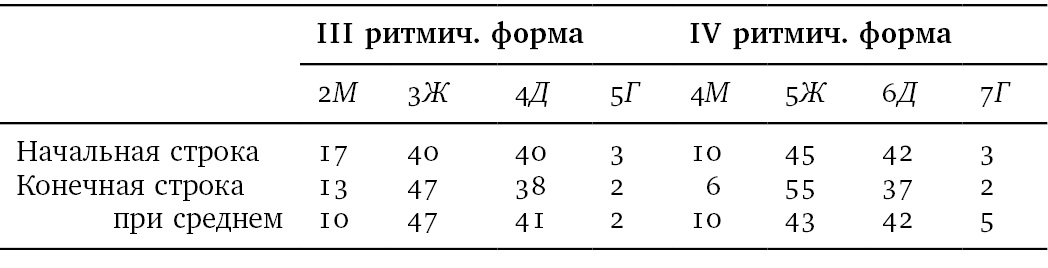

Наконец, приведем словораздельные профили для 3-сложных интервалов в III и IV ритмических формах (без различения мужских и женских строк) для шести остальных обследованных нами поэтов:

Из более редких ритмических форм приведем словораздельный профиль 3-сложного интервала VI формы (без различения мужских и женских строк) для всех девяти поэтов:

В целом новые данные полностью подтверждают закономерности, намеченные по прежним данным, почерпнутым из таблиц Шенгели. В I форме усиливается стопобойный ритм: соотношение мужских «диэрез» и женских «цезур» для XVIII века составляет 65: 45 (при женских окончаниях) и 52: 48 (при мужских), для XIX века – 59: 41 (при женских) и 57: 43 (при мужских). В III и VII формах все больше усиливается женский словораздел, в IV и VI формах – дактилический. В III и IV формах соотношение словоразделов М : Ж : Д : Г у Ломоносова, Сумарокова, Державина почти идеально соответствует теоретически вероятному: стих начинает свою эволюцию, прислушиваясь только к требованиям языка. При этом первые шаги этой эволюции делаются почти на наших глазах – в XVIII веке. Пропорции М : Ж : Д : Г в 3-сложном интервале IV и VI форм (ведущих форм будущего XIX века) у Ломоносова, Сумарокова, Державина дают еще сильное преобладание Ж над Д (как в модели), у шести младших поэтов они в IV форме почти сравниваются (как в XIX веке), а в VI форме дают преобладание Д над Ж (даже большее, чем установится в XIX веке). Подробности этой эволюции – особенно дальше, на переходе от XVIII к XIX веку – обещают быть очень интересными и побуждают к дальнейшим подсчетам.

Любопытную картину дает сопоставление словораздельного ритма мужских и женских строк I, полноударной формы. Здесь мужские строки в теоретической модели дают четкий стопобойный ритм, женские – асимметрично нарушают его в конце строки; в реальном же стихе, где мужские и женские строки обычно чередуются, мужские навязывают женским свой стопобойный ритм, и в результате реальный словораздельный профиль мужских строк соответствует модели, а женских – противоречит ей. В стихе Ломоносова, Сумарокова, Державина мы находим самый первый этап такого взаимовлияния ритма мужских и женских строк: женские строки уже перестраиваются по образцу мужской стопобойности (слабее всего у Сумарокова), но мужские, в свою очередь, под встречным влиянием женских ослабляют свою стопобойность, и их словораздельный профиль сильно сглаживается (у Ломоносова и Сумарокова).

Особый интерес представляет ритм I формы у раннего Ломоносова – в те годы, когда он еще считал ее единственной полноценной формой 4-стопного ямба. Мы просчитали ее словораздельный профиль в двух одах 1741 года (где I форма составляет 95 % всех строк); он – иной, чем у зрелого Ломоносова:

Заметно усиление словоразделов после 3‐го и после 6‐го слога (особенно при женских окончаниях): первое и последнее слово в строке как бы стремится выделиться, удлиниться до предельно возможной в I форме длины – до трех слогов. Можно сказать, что уже здесь, в полноударном стихе зарождается таким образом «рамочный ритм» XVIII века, который станет вполне отчетлив лишь потом, когда наряду с полноударной формой Ломоносов допустит в своем стихе и неполноударные.

4Правомерен вопрос: не сказывается ли строфическая позиция строки на ее словораздельном ритме, как сказывалась она на ее акцентном ритме? Чтобы ответить, мы сделали отдельные подсчеты для профиля словоразделов начальной (женской) и конечной (мужской) строки в 10-стишной строфе, чтобы сопоставить их с уже знакомыми нам средними показателями. Для I ритмической формы подсчеты делались по Ломоносову, Сумарокову и Державину (228 начальных и 244 конечных строки), для 3-сложного интервала III и IV ритмических форм – по всем девяти поэтам (362 и 929 начальных, 409 и 859 конечных строк). Результаты таковы:

Некоторые отклонения от среднего словораздельного ритма здесь усматриваются: для I формы – на начальной позиции; для III формы – тоже на начальной позиции; для IV формы – на конечной позиции. На начальной позиции эти отклонения можно определить как «прогрессивные» (т. е. соответствующие тем тенденциям, которые разовьются в XIX веке), на конечной позиции – как «консервативные». (Ср. то, что выше было сказано об акцентном ритме: начало строфы как бы тянет ее ритм в XIX век, конец – обратно в XVIII.) I форма на начальной позиции дает резко повышенный процент стопобойных мужских «диэрез»: отношение М : Ж = 64: 36 (при среднем 55: 45 для XVIII века и 59: 41 даже для XIX века), начальный стих как бы задает ритм ямба для всей строфы. Конечная строка для I формы выделяется меньше; лишь Ломоносов (если его 88 конечных строк I формы не слишком малая для оценки порция материала), наоборот, выделяет не начальную, а конечную строку и не стопобойным, а «антистопобойным» ритмом, где наперекор модели женские словоразделы преобладают над мужскими: словораздельный профиль конечных строк I формы у Ломоносова – 42–58–45–55–42–58, отношение М : Ж = 43: 57. III форма на начальной позиции дает в 3-сложном интервале усиление дактилического словораздела, который уравнивается с господствующим женским; это та тенденция, которая в XIX веке получила развитие в IV форме (а в III форме не получила, по-видимому оттого, что сама III форма в XIX веке почти выходит из употребления), – поэтому мы и позволили себе считать ее тоже «прогрессивной». Наконец, IV форма на конечной позиции, наоборот, заметно усиливает женский словораздел и ослабляет дактилический – тот, которому предстоит такое усиление в XIX веке; поэтому мы позволили себе назвать эту тенденцию «консервативной». Как интерпретировать эти тенденции в расположении словоразделов в длинных интервалах III и IV форм – вопрос, еще требующий обсуждения. Мы в свое время предположили, что усиление женских ощущается как отяжеление, а усиление дактилических – как облегчение стиха[145], и пока добавить к этому ничего не можем.

Таблица 8

Таблица 9

5

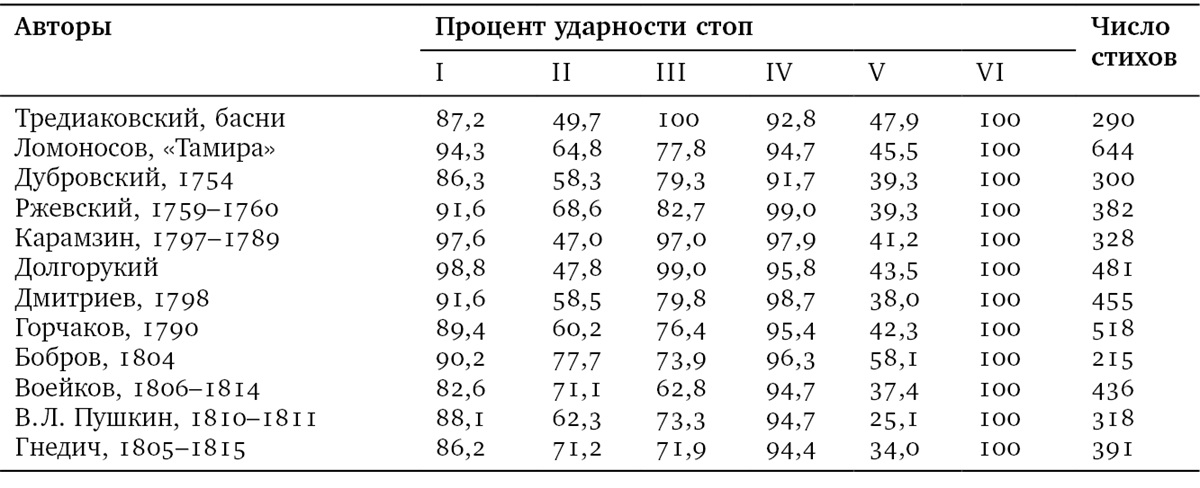

В заключение позволим себе привести почти без комментариев некоторые дополнительные подсчеты, сделанные нами по акцентному ритму второго употребительнейшего русского размера XVIII века – 6-стопного ямба (таблица 8).

Самые неожиданные показатели здесь дают Карамзин и близко следующий за ним Долгорукий: у них показатель мужской цезуры взлетает почти до 100 % – наперекор неуклонному нарастанию дактилической цезуры от XVIII к XIX веку они возвращаются к архаическому ритму Тредиаковского. Видимо, для Карамзина это было таким же знаком сознательной простоты и скудости формальных средств, как в 4-стопном ямбе, – самоограничение лишь I и IV ритмическими формами. Менее неожиданно появление «ровного» ритма (III стопа равна II) у Гнедича и «нисходящего» ритма (III стопа слабее II) у Боброва и Воейкова.

Если объединить эти данные с данными К. Тарановского и обширными дополнениями к ним у В. Западова (для трагедий и других больших произведений объемы, во избежание «перекоса» средних, брались в половинном сокращении) и расположить их в хронологическом порядке, то и для 6-стопного ямба мы получим картину постепенной эволюции от «симметричного» ритма XVIII века к «асимметричному» ритму XIX века, начинающейся гораздо раньше, чем представлялось до сих пор.

Можно надеяться, что дальнейшие, более подробные, подсчеты и различные опыты группировки подсчитанного материала (по периодам, по поэтам, по жанрам…) с проверкой на однородность получающихся групп помогут прояснить роль различных факторов эволюции ритма русского ямба от XVIII к XIX веку.

Ритмика русского четырехстопного ямба начала XX века[146]

1Русское стиховедение ХХ века началось с открытия Андрея Белого. Он показал, что один и тот же метр может иметь разный ритм: так, один и тот же русский 4-стопный ямб имел в XVIII веке «рамочный» ритм, а в XIX веке – «альтернирующий» ритм. «Рамочный» ритм – это такой, в котором I стопа несет больше ударений, чем II (так что сильные I и IV стопы охватывают строку, как в рамку): «Изволила Елисавет». «Альтернирующий» ритм – это такой, в котором II стопа несет больше ударений, чем I (так что сильные II и IV стопы чередуются со слабыми I и III): «Адмиралтейская игла». Причины и ход этой эволюции надолго стали предметом особенного внимания русских стиховедов.

Установить причины труднее, чем выявить ход событий. Причины эволюции русского 4-стопного ямба от рамочного к альтернирующему ритму до сих пор остаются в области гипотез. Самая убедительная из этих гипотез, как известно, была предложена М. А. Красноперовой. Если выделить из общей массы ударений в стихе ударения на длинных (3‐х и более сложных), «пиррихиеобразующих» словах, то они в естественной языковой модели стиха, вне всяких специфических стиховых тенденций, сложатся в неброский, но отчетливый альтернирующий ритм. В течение всего XVIII века поэты осваивали выразительную роль «пиррихиев» в ямбе и хорее; они расслышали эту особенность ритма «пиррихиеобразующих» слов, и в начале XIX века она стала распространяться на общий ритм всех слов строки. Из всех предлагавшихся объяснений это – самое надежное. Однако нельзя исключить и иного, более простого: ритм 4-стопного ямба мог испытать влияние ритма 4-стопного хорея, а в русском 4-стопном хорее альтернирующий ритм был заложен уже в естественной языковой модели и твердо держался на протяжении всей истории этого размера.

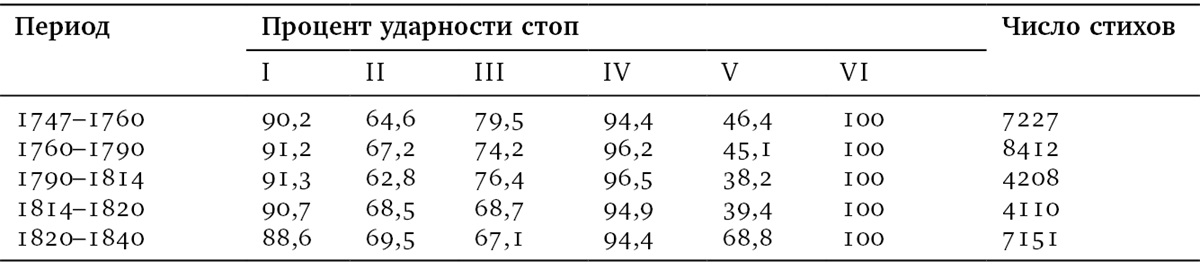

Проследить ступени эволюции ритма русского 4-стопного ямба – дело более легкое, однако трудоемкое. Андрей Белый (в «Символизме», 1910) подсчитал ритм у 30 русских поэтов: рамочный ритм у 7 поэтов XVIII века, от Ломоносова до Капниста, «переходный» ритм (ударность I и II стоп приблизительно одинакова) у Батюшкова и Жуковского, альтернирующий ритм у 15 поэтов XIX века, от Пушкина до Надсона, и у 6 поэтов-символистов, от Мережковского до Городецкого. К. Тарановский (в монографии «Руски дводелни ритмови». Београд, 1953) во много раз умножил исследуемый материал, и это позволило ему детализировать картину: в переходном периоде он смог выделить два этапа (приблизительно 1795–1815 и 1815–1820) и в XIX веке – тоже два этапа (стихи старших и младших поэтов, даже когда они писали одновременно). После этого история перехода от ритма XVIII века к ритму XIX века может считаться проясненной окончательно; дальнейшие исследования добавили к этому лишь небольшие уточнения по материалу XVIII века.

Однако монография К. Тарановского останавливалась на середине XIX века, на стихе Некрасова и Фета. Что было дальше, оставалось неизвестным. Только в 1956 году появился как бы эпилог к этой монографии – статья «Руски четворостопни jамб у првим двема децениjама ХХ века»[147], и эпилог оказался не менее интересен, чем монография. К. Тарановский подсчитал ритм 11 поэтов начала века, от Сологуба и Гиппиус до Ахматовой и Есенина, и оказалось: их стих не продолжает тенденцию XIX века (как казалось Белому), в нем вновь усиливается рамочный ритм, и он напоминает если не стих XVIII века, то стих переходного времени 1795–1820 годов. Получалось, что эволюция ритма 4-стопного ямба была волнообразной: от рамочного ритма к альтернирующему и от альтернирующего опять в направлении рамочного. Больше К. Тарановский к этой теме не возвращался; но потом были сделаны большие подсчеты по 4-стопному ямбу советских поэтов, и они подтвердили, что эта архаизирующая тенденция, обнаружившаяся в начале ХХ века, продолжала жить на протяжении всего столетия.