Полная версия:

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

Каким материалом располагал Трубецкой, сочиняя свою статью, не совсем ясно. Ссылки он делает только на собрание новгородских частушек В. Воскресенского (1905, около 600 текстов) и на подборку рязанских частушек в предыдущем выпуске сборника «Версты» (1926; 38 текстов). По-видимому, именно их приметы он смело обобщил, говоря о «северно-великорусских» и «южно-великорусских» частушках. Некоторые примеры, отсутствующие в этих публикациях, он мог приводить по памяти. Никаких признаков того, что он имел под рукой единственный в то время сборник, где частушки были расположены по губерниям, не имеется.

Мы обследуем материал именно по этому сборнику: «Собрание великорусских частушек» под ред. Е. Н. Елеонской (М., 1914). Из позднейших записей по северным и северо-западным областям привлекался сборник «Частушки в записях советского времени»[130]. К сожалению, других изданий, в которых подобран материал по многим губерниям, до сих пор не имеется.

Характер публикации лишает нас возможности ответить на очень важный вопрос: насколько реальные записи частушек укладываются в метрические схемы Трубецкого, нет ли областей, в которых частушечный ритм строже выдержан и в которых он более расшатан. Строки и целые четверостишия, выпадающие из «правил», встречаются в сборнике Елеонской неоднократно, но никогда нет уверенности, дефектен ли текст частушки или текст неумелой записи. Частушки, слишком деформированные или явно рассчитанные на другой песенный мотив и попавшие в сборник по недоразумению, нами пропускались (№ 3934: «Ах, милый мой / Васяточка, / За тобой / Моя десяточка»). Было бы интересно рассмотреть раздельно частушки плясовые и неплясовые: плясовые, как кажется, часто строятся не по схеме Трубецкого, а по противоположной, не укорачивая, а постепенно удлиняя полустишия и строки («Подру/жка моя, / Не покинь-/ка меня…»). Но прямые указания на то, что такие-то частушки – плясовые, даются у Елеонской не всегда.

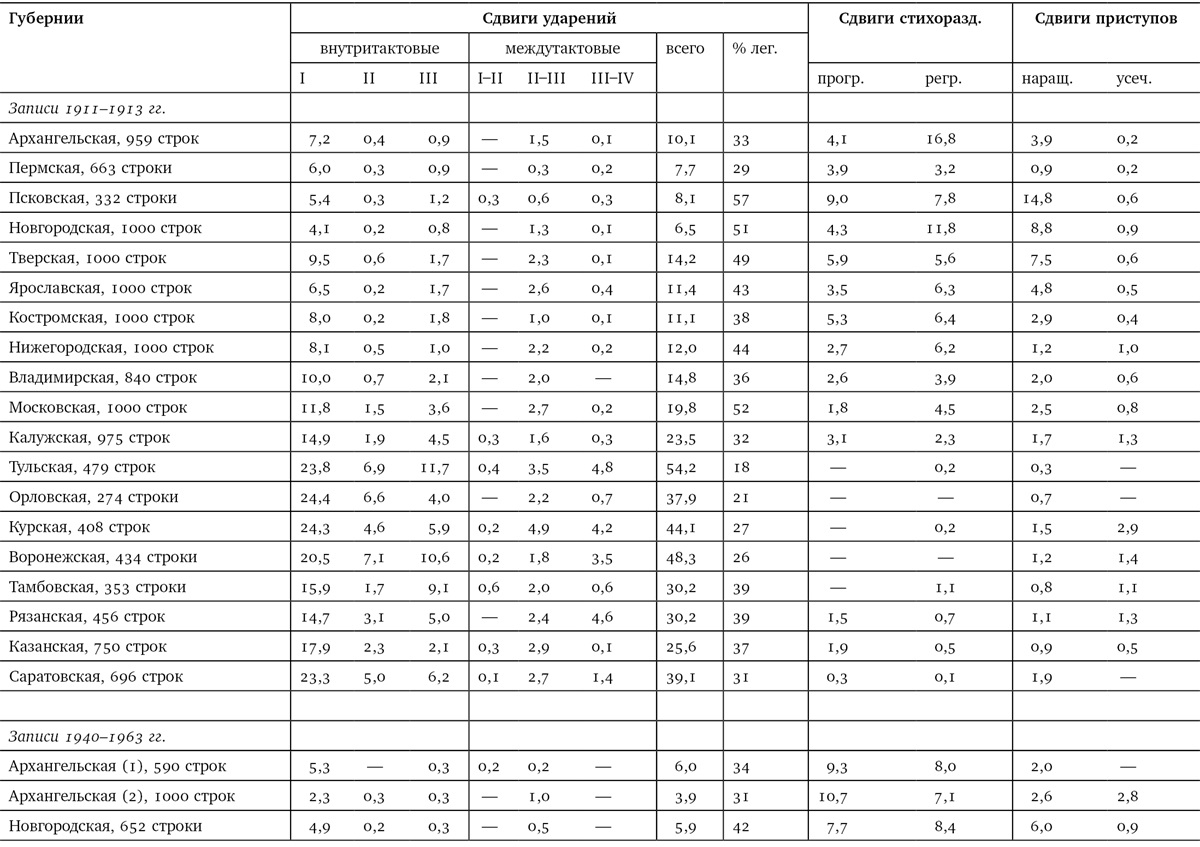

Из 32 европейских губерний, охваченных сборником Елеонской, достаточное количество строк дают лишь 19. По менее обследованным губерниям материал брался полностью, по более обследованным – в объеме 1000 строк, считая от начала. Разумеется, следует помнить, что показатели, вычисленные по 274 строкам Орловской губернии, менее надежны, чем показатели по 1000 строкам Московской и иных губерний. Для сравнения взяты три подборки частушек новых, послевоенных записей; о них будет сказано дальше.

В прилагаемой таблице сведены (в процентах от числа строк) следующие показатели: 1) сдвиги ударений (внутритактовые и междутактовые для каждой позиции и общая их сумма); 2) сдвиги стихораздела (прогрессивный и регрессивный); 3) сдвиги приступа (наращение и усечение). Кроме того, показано (в процентах от числа внутритактовых сдвигов), какая доля сдвинутых ударений приходится на легкие ударения в отличие от тяжелых. Тяжелыми считались ударения на существительных, прилагательных, глаголах, наречиях и вопросительных местоимениях, легкими – все остальные («Меня маменька бранила», «А я виноватая»). Опыт исследования силлабо-тоники показал, что такое различение целесообразно[131].

Сдвиги ударений, как мы видим, показаны более дифференцированно, чем их рассматривал Трубецкой: различаются сдвиги внутри такта (с сильной моры на последующую) и между тактами (с сильной моры на предыдущую) – Трубецкой назвал бы их «прогрессивным» и «регрессивным». Они аналогичны внутристопным и междустопным сдвигам ударений в силлабо-тонике; опыт исследования показал, что они могут ощущаться в стихе неодинаково.

Внутритактовые:

I такт: Болит / сердце / не от / боли…II такт: Дай бог / дожжу, / дай бог граду…III такт: Мы с ми / лашкой / чаек / пили…IV такт: Меня / хуже / ты не / влюбись…Междутактовые:

I–II такты: Эх, ба/рыня / второ/пя-ах…II–III такты: Моло/дой ра/зум не/крепок…III–IV такты (условно): Кисет / шила, / труди/лася…Из таблицы (см. ниже) видно, что подавляющее большинство сдвигов приходится на начальный такт: здесь можно увереннее деформировать ритм в расчете, что последующие такты его восстановят. Во внутренних тактах сдвиги используются гораздо осторожнее; при этом в III такте часто, а во II такте почти всегда они появляются лишь после сдвига в I такте, как бы задающего инерцию: «Прощай, горы, прощай, лес…», «Играй, играй, гармонист…» В последнем такте и на стыке его с предпоследним сдвиги вовсе редки: здесь они слишком резко переламывают уже установившийся ритм стиха.

Междутактовые сдвиги допускаются гораздо реже, чем внутритактовые: это свидетельствует о том, что границы между тактами живо ощущаются стихослагателями. Аналогичное явление известно и в силлабо-тонике: показано, например, что в английском стихе внутристопные сдвиги ударения (особенно на I стопе) обычны, а междустопные употребляются лишь как выразительное исключение[132]. Стопы в стихе являются такой же структурной реальностью, как такт в музыке (хотя до сих пор некоторые утверждают, будто стопа – «условность»). В частушках междутактовые сдвиги сосредоточены в середине стиха и по большей части связаны с устойчивыми синтаксическими конструкциями (сильные ударения – по типу «Не люби, дочка, Гаврилу», слабые – по типу «Хороша наша деревня»).

Общая частота сдвигов ударения по губерниям полностью подтверждает наблюдение Трубецкого: в частушках северных губерний сдвигов мало, в частушках южных – много. Если расположить частушки по губерниям в порядке учащения сдвигов ударения и провести рубежи по местам более заметных перепадов, то последовательность будет такова. Северная зона (6–15 % сдвигов): губернии Новгородская, Пермская, Псковская, Архангельская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Тверская, Владимирская; промежуточная зона (20–30 % сдвигов): губернии Московская, Калужская, Казанская, Рязанская, Тамбовская; южная зона (38–84 %): губернии Орловская, Саратовская, Воронежская, Тульская, Курская. Мало того: при движении с севера на юг сдвинутые ударения в частушках становятся не только чаще, но и полновеснее – доля легких сдвигов, на слух едва ощутимых («Меня маменька бранила»), делается все меньше, а тяжелых сдвигов соответственно больше. Средняя доля легких сдвигов для частушек северной зоны – 42 %, южной зоны – 25 %; промежуточная зона здесь дает показатель почти неотличимый от северного (40 %). Хочется предположить, что обилие сдвигов ударения на юге – это следствие влияния силлабического украинского стиха (народного, а через него и литературного); но это, может быть, слишком смелое обобщение.

Подтверждается и другое наблюдение Трубецкого: сдвиги ударения и сдвиги стихораздела находятся в отношении взаимной компенсации: чем меньше первых – тем больше вторых. Если расположить частушки по губерниям в порядке от более частых сдвигов стихораздела к более редким и провести рубеж по перепадам, то получится картина очень близкая к той, которую мы уже видели. Самая северная зона (20–16 % сдвигов; говоря, что здесь «частушек с такими сдвигами больше, чем частушек без сдвигов», Трубецкой явно преувеличивал): губернии Архангельская, Псковская, Новгородская; северная зона (12–9 % сдвигов): губернии Костромская, Тверская, Ярославская, Нижегородская; промежуточная зона (7–5 % сдвигов): губернии Пермская, Владимирская, Московская, Калужская; южная зона (2,5–0 % сдвигов): губернии Казанская, Рязанская, Тамбовская, Саратовская, Тульская, Курская, Орловская, Воронежская. Промежуточная полоса смещена к северу по сравнению с промежуточной полосой, которую мы видели, рассматривая сдвиги ударений; но группировка губерний в основном остается та же, и сильно изменяется лишь место Пермской губернии.

Мы видим: как при движении к югу учащение сдвигов ударения размывает внутренний ритм частушечных строк, так при движении к северу учащение стихораздельных сдвигов размывает внешние границы частушечных строк, сплавляет каждую пару коротких строк в одну длинную. (В одной из новых записей – № 1026 по сборнику З. Власовой и А. Горелова, из Лешуконья – это сплавление доходит до предела: «Задушевная подружеч/ка, найди-ко мне дружка! / Ты скажи, что я самосто/ятельная девушка!») Этому размыванию содействует третий исследуемый признак – сдвиг приступов. Процент строк с наращениями и усечениями в начале на севере довольно высок, а при движении к югу быстро падает. Для самой северной зоны средний процент начальных сдвигов – 10 %, для северной – 5 %, для южной – 2 %; промежуточная зона на этот раз сливается не с северной, а с южной, показатель ее – тоже 2 %.

Наконец, подтверждается и третье наблюдение Трубецкого: относительно сравнительной употребительности исследуемых приемов. Действительно, чаще всего употребляются сдвиги стихораздела, затем – начальные наращения, затем – начальные усечения. Теперь мы можем еще добавить, что регрессивный сдвиг (односложным наращением в начале стих цепляется за предыдущий) употребителен чаще, чем прогрессивный (односложным наращением в конце стих цепляется за последующий). В северных губерниях, где сдвиг стихоразделов – основное средство разнообразить стих, это преобладание заметнее (в Архангельской губернии – вчетверо, в Новгородской – втрое), в южных оно сходит на нет (из 4 губерний, где соотношение обратное, две находятся в южной и одна в промежуточной зоне). По крайней мере, так зафиксировано в старых записях.

Привлечение новых записей (по сборнику З. Власовой и А. Горелова) позволяет добавить в сделанные наблюдения еще одно измерение – историческое. Для сопоставления были взяты три подборки частушек: для Новгородской области – по тем же местам, где делались старые записи (Боровичи, Валдай, Старая Русса), для Архангельской – одна по старым местам (Онега), другая по новым (Лешуконье). Сравнение показывает некоторые черты нового. Процент строк со сдвигами ударения в Новгородской области существенно не меняется, но в Онеге снижается более чем на треть, а в Лешуконье оказывается в два с половиной раза ниже. По-видимому, здесь сказывается историческая тенденция, а не только разница между районами. Далее, всюду исчезает преобладание регрессивного сдвига стихораздела над прогрессивным, прежде столь заметное: прогрессивный сдвиг («Что ж ты, белая березонь/ка, Стоишь и все шумишь») наступает, регрессивный («Хорошо рыбу ловить, Ко/тора рыба ловится») отступает, – на консервативный Север вторгаются признаки южных ритмов. Наконец, уникально высоким оказывается процент усечений в Лешуконском районе. Может быть, это особенность записей: часть их делалась неспециалистами, которые вполне могли записать: «(—) Дролечка, по вам / Сердце рвется пополам…» (№ 1082) вместо предположительного «Ой, дролечка, по вам…» и т. п.; но, может быть, это и особенность пения внутригубернского масштаба. Мы не имели возможности привлечь для сравнения новые записи по центральным и южным областям; по-видимому, такое сравнение покажет много нового и интересного.

По итогам нашего рассмотрения представим для наглядности два примера. Вот частушка, характерная для северной России (Елеонская, № 132, из Онеги): в первой строке – начальное наращение, между первыми двумя – регрессивный сдвиг словораздела, между третьей и четвертой – прогрессивный сдвиг словораздела, сдвигов ударения нет:

Поставлю елку о кровать,Не стану елку поливать.Мне-ка миленький наказывалНи с кем не баловать.Вот частушка, характерная для южной России (Елеонская, № 5203, из-под Саратова): в первой и третьей строке внутритактовые сдвиги ударений – более резкие в первом такте (многосложное слово!), более мягкие в третьем такте (двусложное слово, совпадающее с тактом; при произношении «и́дет», «при́дет» эти сдвиги исчезают); в четвертой строке – междутактовый сдвиг ударения на середине строки; нарушений стиховых границ нет:

Мамашенька, идет мальчик,Я поставлю самоварчик;Мамашенька, придет Костя,Ты прими Костю за гостя.В заключение хотелось бы коснуться трех вопросов, затрагивающих организацию частушечного стиха на более высоких и более низких уровнях, чем строки и их сцепление.

Во-первых, это рифмовка. Основной тип рифмовки частушек, как известно, перекрестный, с рифмующимися четными строками и холостыми нечетными (XAXA); первый попавшийся пример (Елеонская, № 1):

Голубая ленточкаУпала в сине морюшко;Не на радость полюбила —На велико горюшко.Следующий по употребительности тип – парная рифмовка (AABB); пример ее – выше («Мамашенька, идет мальчик…»). Остальные типы малоупотребительны: по большей части это сочетания двух предыдущих по схемам AAXA (пример – выше: «Поставлю елку о кровать…») и XXAA или AAXX (пример – Елеонская, № 4068):

Пущай говорят,Что я бедная:Девятьсот в сундуке,Пересыпаны в муке.Естественный вопрос: нет ли географических закономерностей и в распределении этих рифмовок? Априори можно бы предполагать, что перекрестная рифмовка характерна для севера, а парная для юга: с одной стороны, мы видели, что на севере крепче сцепление строк внутри строфы, с другой стороны, мы знаем, что на юге четверостишные частушки уступают место двустишным («страданиям») – движение идет от связности к отрывистости. Но подсчеты этого не подтверждают. Пропорции перекрестной, парной и прочих рифмовок по старым записям для Архангельской губернии (200 четверостиший) – 65: 25: 6; для Новгородской (200 четверостиший) – 59: 37: 4; для южных (Тульская, Орловская, Курская, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, Саратовская – 360 четверостиший) – 56: 38: 6. Показатели для Новгородской и южных губерний, по существу, одинаковы: разницы между севером и югом нет. По новым записям для тех же мест Архангельской губернии (200 четверостиший) эти пропорции – 80: 14: 6, для Новгородской губернии (200 четверостиший) – 84: 11: 5; видимо, можно говорить не об ослаблении, а об укреплении перекрестной рифмовки на севере. Интересно было бы также проверить подсчетами высказывавшиеся мнения, будто в современных частушках учащается точная рифма (вместо ассонансов) и учащается полная рифмовка ABAB (вместо XAXA); и то, и другое, если бы подтвердилось, могло бы считаться влиянием литературного стихосложения на фольклорное. Эти обследования еще впереди.

Во-вторых, равномерно ли распределяются отклонения от «правильного» ритма по четырем строкам частушечного четверостишия? О сдвигах стихораздела речи нет – они, по определению Трубецкого, отмечаются только внутри полустрофий (между 1 и 2‐м или между 3 и 4‐м стихом; по предварительным подсчетам, во втором – семантически главном – полустишии они чаще, к концу частушка скреплена крепче). О сдвигах приступа тоже речи нет: они отмечаются только в начале полустрофий, в 1 и 3‐м стихах. Что касается сдвигов ударений, то они распределяются по четырем строкам следующим образом (в абсолютных числах): Архангельская губерния (500 четверостиший) – 8, 17, 14, 14; Новгородская (400) – 23, 13, 23, 19; Московская (300) – 25, 36, 35, 42; Тульская, Орловская, Курская, Воронежская (153) – 17, 36, 29, 36. Кажется, можно говорить о тенденции выделять сдвигами ударений на севере начальные строки полустрофий, а на юге конечные. Но тенденция эта, если она и есть, очень слабо выражена.

В-третьих, не подчеркивается ли членение строки на полустишия и затем на такты учащением словоразделов после четных слогов (границы тактов) и особенно после 4‐го слога (граница полустиший)? Для этого необходимо сравнить реальное расположение словоразделов в частушечном стихе с естественным языковым расположением их, вычисленным по вероятностной модели. Правила вычисления (впервые разработанные Б. В. Томашевским и затем усовершенствованные А. Н. Колмогоровым) изложены нами в другом месте (см. статью «Вероятностная модель стиха»[133]). Мы вычислили их для четырех ритмических форм 8-сложной строки (звучащей 4-стопным хореем с женским окончанием) и для трех ритмических форм 9-сложной строки (звучащей 4-стопным хореем с дактилическим окончанием). Реальный материал по частушкам был взят из послевоенных текстов сборника З. Власовой и А. Горелова (для четырех форм 8-сложной строки – 200, 200, 250 и 250 стихов; для трех форм 9-сложной строки – 106, 124 и 135 стихов). Вот процент словоразделов после каждого слога в них; серединный словораздел (после 4‐го слога) выделен полужирным шрифтом.

1) Полноударная строка, 8-сложная: «Сено сухо, сено сухо». Теоретический процент словоразделов после 1, 2‐го и т. д. слогов: 42, 58, 49, 51, 42, 58. Реально: 55, 45, 52, 48, 51, 49.

2) Строка с пропуском 1‐го ударения, 8-сложная: «У конторы окна полы». Теоретически после 3, 4‐го и т. д. слогов: 60, 40, 44, 54. Реально: 61, 39, 50, 50. Строка 9-сложная: «Захватить бы буйну голову». Теоретически: 27, 73, 73, 27. Реально: 62, 38, 39, 61.

3) Строка с пропуском 3‐го ударения, 8-сложная: «Экий милый терпеливый». Теоретически после 1, 2‐го и т. д. слогов: 33, 67, 7, 49, 38, 6. Реально: 47, 53, 9, 48, 42, 1. Строка 9-сложная: «Черна ленточка колышется». Теоретически: 53, 47, 8, 33, 28, 31. Реально: 49, 51, 6, 23, 65, 6.

4) Строка с пропуском и 1, и 3‐го ударений, 8-сложная: «Самовары, самовары». Теоретически после 3, 4‐го и т. д. слогов: 12, 50, 33, 6. Реально: 15, 45, 38, 2. Строка 9-сложная: «Ягодиночка на льдиночке». Теоретически: 1, 51, 37, 11. Реально: 8, 26, 54, 12.

Мы видим: никакой «стопобойной» тенденции, отбивающей такты и полустишия, полносложный частушечный стих не обнаруживает. На всех женских словоразделах реальный процент ниже вероятностного (или в лучшем случае равен ему), а на срединном словоразделе между полустишиями – в особенности. «Женской цезуры» в народном хорее нет, как нет ее и в литературном хорее. Единственная заметная тенденция в распределении словоразделов, отклоняющаяся от естественной языковой, заметна в 9-сложных строках: это повышение дактилических словоразделов после 5‐го слога, как бы предваряющих дактилические окончания всего стиха: «Черна ленточка колышется», «Ягодиночка на льдиночке».

Для того чтобы высчитать, как предпочитаются по губерниям те или иные расположения строк в частушке или ударений и словоразделов в строке, мы еще не имеем достаточного материала. Это – дело будущего.

Материалы к ритмике русского четырехстопного ямба XVIII века[134]

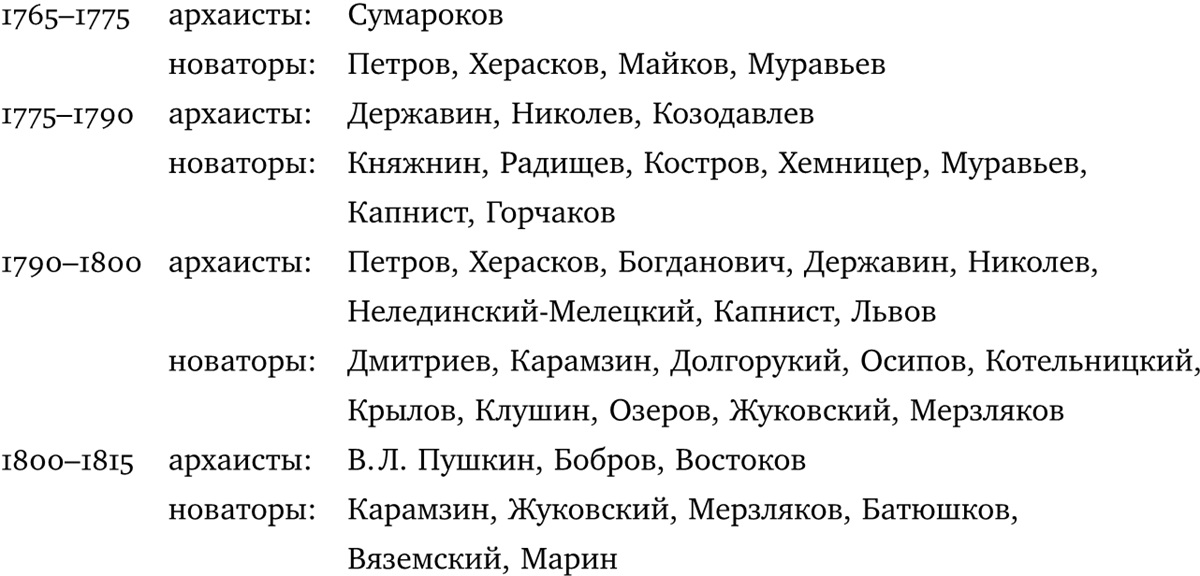

1Ритмика русского 4-стопного ямба XVIII века стала предметом живого внимания стиховедов после пионерской работы А. Белого[135], показавшего: между XVIII и XIX веками ритм 4-стопного ямба меняется: в XVIII веке ударение чаще несет I стопа, чем II, в XIX веке чаще II, чем I. Белый опирался на свои подсчеты по 7 поэтам XVIII века (по 596 строк от каждого): Ломоносову, Державину, Богдановичу, Капнисту, Дмитриеву, Нелединскому-Мелецкому и Озерову. К. Тарановский в своей классической монографии[136] сильно расширил обследованный материал: им изучено 15 поэтов и около 11 000 строк. Обследование позволило наметить основные хронологические рубежи: до 1743 года разрабатывается (Ломоносовым) строгий полноударный ритм ямба, затем до 1800 года господствует характерный «ритм XVIII века» – преобладание I стопы над II, затем в 1800–1814 годах («первый этап переходного времени») это преобладание слабеет, в 1814–1820 годах («второй этап переходного времени») I и II стопы сравниваются, и после 1820 года начинается господство характерного «ритма XIX века» – преобладания II стопы над I. В более детальную характеристику ритма XVIII века между 1743 и 1800 годами исследователь не входил. За это монография К. Тарановского подвергалась критике[137], но критика эта оказалась малоконструктивной.

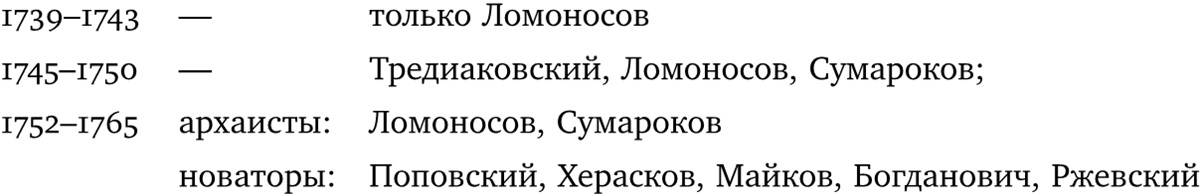

Подготавливая монографию «Очерк истории русского стиха», мы сделали некоторые дополнительные подсчеты по ритмике 4-стопного ямба XVIII века, которые могут представить интерес для исследователей. Общее количество обследованного материала выросло в 2,5 раза. Кроме наших подсчетов, сюда вошли позднейшие подсчеты К. Тарановского (за сообщение которых мы обязаны глубокой благодарностью) по Тредиаковскому, Сумарокову, Муравьеву и некоторые из подсчетов А. Белого и В. Западова. Для наглядности старые и новые подсчеты сведены здесь в одну таблицу (таблица 1) и расположены в приблизительной хронологической последовательности (по пятилетиям). В начале каждой строки указаны инициалы автора подсчетов. В конце некоторых строк указано, что слишком большие порции материала во избежание «перекоса» суммарной статистики приводились к меньшему числу строк (названному в скобках).

Некоторые строки в таблице с самого начала обращают на себя внимание: их показатели как бы опережают время, ударность I и II стоп если не уравнивается, то различается минимально. Это Долгорукий, Марин, Майков, Хемницер, Горчаков и особенно, конечно, Муравьев: в его стихах 1773–1776 годов II стопа даже сильнее I, как у поэтов 1820‐х годов (В. А. Западов называет такой ритм ямба «лирическим» и приводит список стихотворений с этим ритмом и из других поэтов, но это все произведения разрозненные и небольшие[138]). Но еще гораздо интереснее те не бросающиеся в глаза небольшие сдвиги, которые определяют суммарный профиль ритма каждого периода и позволяют говорить о том, что эволюция к альтернирующему ритму XIX века начинается, по существу, с первых же шагов развития русского 4-стопного ямба.

Уже в пределах того материала, который был собран в монографии К. Тарановского, было замечено (М. А. Красноперовой), что простая хронологическая группировка (таблица 2) дает картину постепенного усиления ударности II стопы (неучтенным в этой группировке остался лишь Княжнин, даты стихов которого в таблице Тарановского не были названы).

Наш расширенный материал уточняет эти цифры, но наметившейся закономерности не меняет (таблица 3).

Но и это не исчерпывает картины. Эти средние показатели по периодам складываются из показателей отдельных поэтов, часто сильно отличающихся друг от друга. В каждом периоде можно выделить авторов-«архаистов», у которых ударность II стопы ниже средней, и авторов-«новаторов», у которых ударность II стопы выше средней по периоду. Это разделение будет выглядеть так (таблица 4).

Распределение материала по строкам этой таблицы таково:

Мы видим: для большинства периодов в «архаистах» оказываются старшие поэты, а в «новаторах» младшие, но это не обязательно: у Державина ритм «архаичнее», чем у Княжнина, а у Востокова – чем у Карамзина.

Таким образом, эволюция ритма 4-стопного ямба в XVIII веке складывается из сложного взаимодействия тенденций периодов и привычек поколений. Характерным отличием от XIX века является то, что индивидуальная эволюция ритма поэта почти неуследима. Только, пожалуй, о Хераскове можно сказать, что он улавливал ритмические тенденции эпохи и от десятилетия к десятилетию усиливал ударность II стопы. У остальных авторов показатели разных периодов их творчества колеблются более или менее беспорядочно. Можно попытаться сгруппировать писателей по поколениям: мы получим приблизительно такую же картину, как выше при группировке по периодам, но еще виднее, что замедление эволюции ритма в 1775–1790 годах имеет причиной развертывание творчества Державина с его «отстающим от времени» ритмом. В таблице 5 в «поколение Хераскова» включены Поповский, Херасков, Майков, Богданович, Ржевский, Петров, Княжнин; в «поколение Львова» – Радищев, Хемницер, Муравьев, Львов, Костров, Капнист, Горчаков, Николев, Козодавлев, Нелединский; в «поколение Карамзина» – Дмитриев, Карамзин, Долгорукий, В. Л. Пушкин, Осипов, Котельницкий, Крылов, Клушин; в «поколение Жуковского» – Жуковский, Мерзляков, Озеров, Бобров, Востоков, Батюшков, Вяземский, Марин.

В чем причина эволюции русского 4-стопного ямба от «ритма XVIII века» (близкого вероятностной языковой модели) к «ритму XIX века» (альтернирующему, резко непохожему на языковую модель) – вопрос до сих пор спорный. К. Тарановский предполагал, что на ритм 4-стопного ямба мог оказать влияние ритм 5-стопного ямба (естественно альтернирующий уже в модели), вошедшего в русскую поэзию как раз в начале XIX века. Новые данные, по-видимому, ставят такое объяснение под сомнение: эволюция 4-стопного ямба к альтернирующему ритму начинается, как мы видим, гораздо раньше, когда 5-стопного ямба в русской поэзии практически не существовало. М. А. Красноперова предположила (в своей диссертации 1981 года и ряде отдельных публикаций), что как «ритм XVIII века» опирался на естественный вероятностный ритм всех слов, укладывающихся в метрическую схему 4-стопного ямба, так «ритм XIX века» опирается на естественный вероятностный ритм всех длинных («пиррихиеобразующих») слов, укладывающихся в схему 4-стопного ямба, – этот теоретически рассчитанный ритм действительно оказывается альтернирующим. Такое объяснение представляется наиболее убедительным, хотя о механизме этого постепенного переключения писательской установки с одной модели на другую еще можно спорить. Наконец, не надо забывать и о простейшем объяснении (нимало не исключающем предыдущего): на 4-стопный ямб мог оказывать влияние 4-стопный хорей, в котором альтернирующий ритм был заложен еще в языковой модели.