Полная версия:

Нижинский. Великий русский Гений. Книга I

***

Из книги Ромолы Нижинской «Последние годы Нижинского», 1952 год

«Мы были женаты уже почти шесть лет. Несмотря на все невзгоды, которые нам пришлось пережить, мы были совершенно счастливы в нашем браке. Между нами никогда не было сказано ни одного грубого слова, никаких ссор, никаких недоразумений. Я знаю, что Вацлав никогда не жалел о том, что женился, хотя и заплатил огромную цену. Он потерял возможность танцевать, совершенствоваться в искусстве, которое было сутью всего его существа, и всё потому, что он решил взять меня в качестве своей спутницы, вместо того, чтобы разделять противоестественные желания Дягилева.

Очень часто я наблюдала за Вацлавом, когда он играл с малышкой Кирой, которую он обожал. Они были похожи на двух детей, полных веселья и безмятежности. Мы были молоды и здоровы. У нас была надежда на будущее. Война закончилась бы, и мы вернулись бы в Россию. Революция там, казалось, принесла большие перемены. Больше не было бы ни интриг, ни бюрократии, которые мешали бы величайшему танцору России вернуться в Мариинский театр. В семье Вацлава мы бы начали новую жизнь. Вацлав был бы возвращён Танцу.

Но время шло, из России приходили тревожные новости. Моей свекрови пришлось бежать из Санкт-Петербурга. Чуть позже мы узнали, что брат Вацлава, Станислав, умер.

В начале марта 1919 года в Цюрихе великий психиатр, профессор Блейлер, сказал мне, что Вацлав неизлечимо безумен, и посоветовал мне развестись с ним.

До этого почти не было никаких признаков надвигающейся катастрофы, которая разрушила наши жизни. Теперь, когда война закончилась, я надеялась, что ужасная тень, которую военные действия отбросили на душу Вацлава, рассеется – но было слишком поздно. Потеря карьеры и родной страны, разочарование в Дягилеве и сама война сломили его дух. Он ушёл в себя, начал жить в своих причудливых снах, потерял контакт с миром и стал немым. Нижинский, сверхъестественный танцовщик, перестал танцевать. Врачи, семья, друзья, незнакомые люди – все советовали мне запереть его в психушке и оставить на произвол судьбы. Миру он был больше не нужен. Теперь он был брошен, неспособный защитить себя.

Безумие – это самая ужасная человеческая агония: когда человек не способен связно мыслить, когда он больше не способен выражать желания, когда мучительные мысли и эмоции непрерывно проносятся в его уме без передышки. Быть оставленным в руках равнодушных врачей, которые видят только «случай», а не несчастную душу, быть отданным в руки санитаров, которые обращаются с пациентами как с преступниками, это никогда не должно быть уделом моего Вацлава – никогда! В то время я с трудом осознавала, что моё решение означало битву с медицинским факультетом, властями и всем миром. Задача, стоявшая передо мной, была почти сверхчеловеческой. Я посмотрела на Вацлава, беспомощно сидевшего передо мной. Я сжала руки в молитве, я закрыла глаза и в мгновение ока увидела Нижинского таким, каким он действительно был – другой сущности, чем мы сами, окружённый невидимым ореолом…».

***

Из статьи Киры Нижинской «Нижинский и Легенда», Сан-Франциско, 1955 год

«С самого раннего детства, в своих мечтах и воспоминаниях, я причисляла моего отца к стихии полёта. Для меня он принадлежал миру небесных птиц, природе. Во время прогулок, глядя на луга, живую изгородь, дали, я говорила себе, что он мог бы преодолеть их как ветер или же как Икар. Все природные стихии – ветры, молнии, трепетание листьев на деревьях – казалось, участвуют в неком танце, и я знала, что мой отец их изучал, любил их, поэтому он так великолепно воплощал любое движение. Образ отца в моем воображении приближался к духу Ариэля. Ведь Ариэль был свободен, независим, и все земные пределы были ему доступны в один миг.

Эти мысли не мешали мне считать моего отца реальным существом, ответственным за мои поступки в жизни. Болезнь помрачила его рассудок, но когда я приближалась к нему, его лёгкая улыбка, его нежность ободряли меня. Несмотря ни на что, мой отец был со мной, его мысль вовсе не отсутствовала, как многие утверждали. Конечно, отец больше не летал как человек-птица, но он сделался ещё более загадочным. Мысли его витают в неведомом царстве, он ускользает от меня, грезя и улыбаясь, и парит под сводами незнакомых небес. Ребёнком я созерцала его болезнь с почтением, с уважением относясь к этой отрешённости, и я любила в нём достоинства его сердца. Отец всегда показывал своим ближним свою признательность и любовь. В минуты буйства я видела перед собой сцены мучительной борьбы, но я никогда не боялась, зная, что даже и в помрачнении он никогда не перестаёт оберегать своего ребёнка.

Я воспринимала его болезнь как таинственный взлёт, трамплином которому был танец. Его чарующий публику прыжок – появление на сцене в «Видении розы», полёт Голубой птицы, дугообразные скачки Фавна, биение ног Арлекина под дождём танцующих нот Шумана, сладострастие и звериное веселье негра в Шехеразаде, его движения, ползучие, вжимающиеся в землю, чтобы затем взвиться в воздух, обвиваясь как бич вокруг себя самого, смерть негра, подобно дельфину, внезапно взлетающему из воды, чтобы плашмя рухнуть на берег – все эти рассказы обогащали мою душу и воспламеняли воображение.

В танце Нижинский умел, благодаря исключительному дару, создавать атмосферу, насыщенную поэзией. Его болезнь только усугубляет странность его образа, поскольку она также участвует в выборе, который он сделал в своей творческой жизни. Его хореографические идеи, так резко отрывающиеся от общепринятых концепций, его система балетной нотации, его замыслы относительно облагораживания танца, чтобы он мог играть такую же важную роль, как и музыка, были провидческими.

Я объединяю слова «Нижинский» и «Легенда», чтобы показать, сколько живых образов и поэзии он породил в сердцах людей. Я не скажу, что он остался популярным, но, что память о нём – вечна. От него не осталось почти никаких следов, ни одного фильма. Что же остаётся? Выставки его рисунков время от времени, книги, несколько докладов… память и фотографии. И всё-таки Икар не умирает, и будущее добавит к его таланту тысячи воплощений, невероятных и удивительных. Икар воскресает, он преодолевает падение и смерть, чтобы стать символом взлёта летающего человека. Его смерть тоже участвует в его порыве и продлевает его в бесконечности. Душевное расстройство – таинственно скрывает его от нас. Внезапный обрыв в апогее творчества, затем утрата рассудка – заставляют нас глубоко задуматься.

Нижинский олицетворяет собой самую сокровенную Сущность Танца. Это был феномен, случайность! Этот странный феномен промелькнул очень быстро и увлек за собой свой объект. Не будем же жалеть об этом совершенном образе! Нам дано утешение – Нижинский, жертва своей судьбы – вновь участвует во взлёте Танца и в возвращении его откровения».

***

Из книги Тамары Нижинской «Нижинский и Ромола», Лондон, 1991 год

«Ромоле было уже 84 года. Мой отец умер 25 лет назад. Но он был её путеводной звездой. Где бы она ни жила, все стены были увешены его фотографиями. Даже её самые сильные противники, до и после смерти Вацлава, признавали преображение, которое происходило с ней всякий раз, когда упоминалось имя Вацлава. Её лицо разглаживалось и она становилась молодой и нежной, её суровость испарялась, как по волшебству. Как бы сильно она ни боготворила Вацлава как танцовщика, не может быть никаких сомнений в том, что она искренне любила Вацлава как мужчину до самой своей смерти».

***

Из предисловия к первому изданию «Дневник Нижинского» под редакцией Ромолы Нижинской, Нью-Йорк, 1936 год

«Этот Дневник – послание Нижинского человечеству… Это редкий человеческий документ: мало кто из великих художников мира так откровенно излагал в письменном виде свои мысли о религии, искусстве, любви и жизни, как это делает мой муж в этих «исповедях».

Нижинский был известен миру как великий танцовщик – Бог танца, но он был чем-то большим: он был гуманистом, искателем истины, единственной целью которого было помогать, делиться, любить.

Он посвятил всю свою жизнь, свою душу, свой гений служению человечеству, стремясь облагородить и возвысить свою аудиторию, принести в мир искусство, красоту и радость. Его целью было не развлекать, не пожинать успех и славу для себя, а передать божественное послание через свой собственный мир – танец. Со своей бестелесной, чувствительной натурой, он не мог избежать участи всех великих гуманитариев – быть принесённым в жертву.

Я убеждена, что если бы он нашёл больше понимания, больше мягкости среди тех, кто окружал его, включая меня, он всё ещё был бы с нами.

В ранней юности он познал тяготы и жестокость жизни. Он был свидетелем несчастья и бедности своей матери и трагедии своего брата. В течение восьми лет, проведенных в Императорском училище, он терпеливо сносил мелочную ревность и зависть своих одноклассников, а позже и притеснения, которым подвергался, будучи молодым танцовщиком. Видя враждебность своих коллег-артистов, членов «Русского балета», он не находил понимания среди тех, кому помогал достичь славы и успеха, благодаря своему необыкновенному таланту, дальновидным творениям и неустанным усилиям. Они считали его простаком и называли «тупицей». Даже сегодня, многие из тех, кто связан с «Русским балетом»: господа Стравинский, Григорьев и др. находят в Нижинском только уничижительные качества.

Они пытаются отнять у него все заслуги, но как они могут понять Нижинского, его чистое сердце, его смирение, его детскую веру в Искусство, Красоту и Бога? Это за пределами их понимания.

За всю историю танца, ещё только один гений подвергался таким нападкам, как Нижинский – Новерр, которого преследовали, обвиняя в том, что не он автор своего бессмертного произведения и тоже был совершенно не понят своими коллегами. Нижинский и Новерр: два великих реформатора танцевального искусства. Нижинский осознавал всю эту враждебность, но не хотел отказываться от своей веры в человеческую доброту. Удар был нанесён, когда его вера в дружбу была разрушена, но он продолжал жить смиренно, безмолвно, всепрощающе, пока мировая бойня, война, его неспособность помочь человечеству, не разбили его сердце. Тогда он «ушёл в себя так глубоко, что не мог понять людей».

***

Из устных воспоминаний незнакомки почтенного возраста, Париж, 2022 год

«Мои французские бабушка и дедушка видели танец Нижинского четыре раза. Бабушка рассказывала мне, что «он бросал вызов гравитации… казалось, что в этих огромных прыжках был какой-то высший смысл, когда он зависал в воздухе, прежде чем снова спуститься на сцену… его красота и сила искусства были таковы, что, человек, видевший его, потом ходил несколько дней ошеломленный и как будто только наполовину живой, словно в трансе…»

*** Примечание: даты всех событий, происходивших в России до 31 января 1918 года, в книге указаны по старому стилю, иногда в скобках указаны даты по новому стилю.

Когда же родился Вацлав Фомич Нижинский?

Настоящей датой рождения Вацлава Нижинского является 28 февраля (12 марта) 1889 года. Место рождения – город Киев, Крещатик. Эту дату и город называет его сестра Бронислава. Причём зачат Вацлав был, скорее всего, в Москве, так как в мае-сентябре 1888 года его родители танцевали в театре Московского Зоологического сада.

Вацлав родился в ночь с 27 на 28 февраля по старому стилю (родился «в рубашке»). Это действительно реальная дата рождения Вацлава Нижинского. Эта дата была указана во многих его проездных документах, удостоверениях личности, медицинских записях. К этой дате приурочивают его юбилеи. Но также встречается дата – 28 февраля 1890 года (жена Ромола Нижинская и др.) и 28 февраля 1888 года (биограф Ричард Бакл).

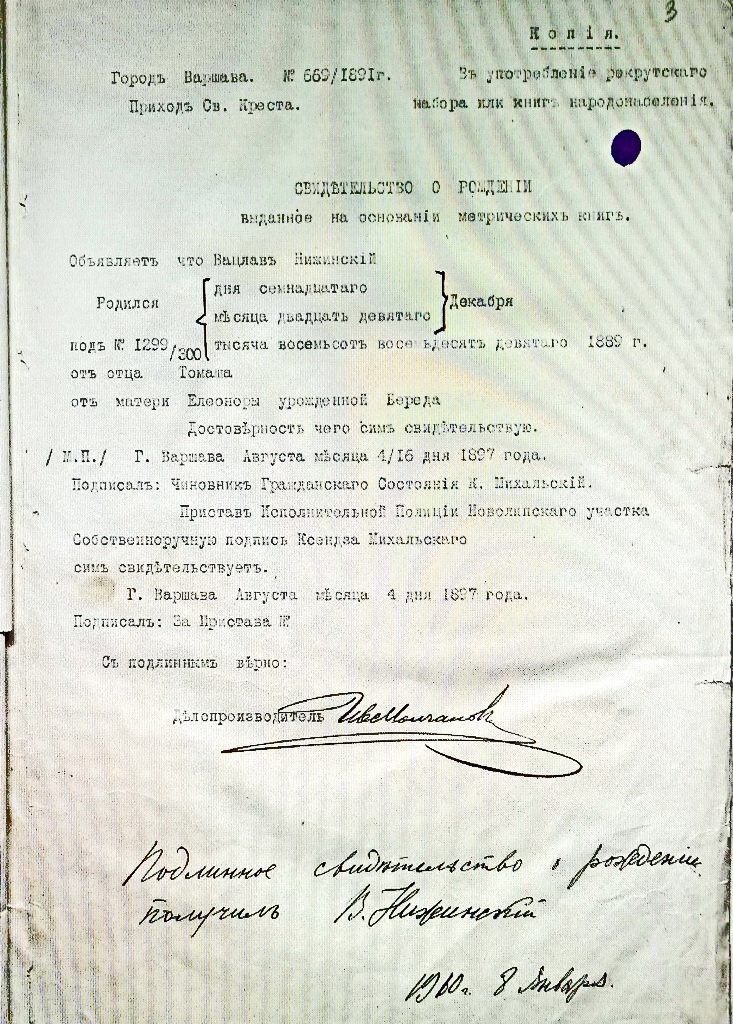

Но вот копия Свидетельства (№669/1891 г., город Варшава, приход Св. Креста) о рождении Вацлава Нижинского, выданное на основе метрических книг. Копия выдана 4 (16) августа 1897 года. В этом документе, официальной датой его рождения является 17 (29) декабря 1889 года, а место рождения – Варшава. Как же так?

Копия Свидетельства о рождении Вацлава Нижинского. На документе присутствует автограф Вацлава Нижинского (от 8 января 1910 г.). Из личного архива автора. Публикуется впервые. (Источник: РГИА, Фонд 497, Опись 5, дело 2223 – из конторы Императорских театров)

Несмотря на то, что все дети в семье Нижинских родились в разных городах Российской Империи, родители хотели, чтобы все они были крещены в Варшаве и, как они сами, были занесены там в записи актов гражданского состояния. Старший брат Станислав был крещён в Варшаве вскоре после рождения. А Вацлава смогли привезти в Варшаву только после рождения его младшей сестры Брониславы. Вацлав и Бронислава были крещены в римско-католической церкви Святого Креста в один и тот же день – 18 (30) апреля 1891 года. То есть Вацлаву было уже больше двух лет, а его сестре около четырёх месяцев. Крёстным отцом был брат Томаша – Евгений, а крёстной матерью – известная польская балерина, артистка театра «Вельки» – Бронислава Гузикевич.

Церковь Святого Креста в Варшаве, где 18 (30) апреля 1891 года, в возрасте двух лет, был крещён Вацлав Нижинский. В этой церкви хранится сердце Шопена. Пройдёт не так много времени, и Вацлав будет гениально танцевать под музыку этого великого композитора

«Портрет балерины Б.С. Гузикевич», 1889 г. Художник – Михаил Врубель

А вот, что написал сам Вацлав в 1919 году: «Я родился в 1889 году в Киеве, а крестили меня в храме Святого Креста в Варшаве. Я дважды записан в книги. Я крещён в двух городах. Моя мать меня записала в Варшаве, потому что хотела, чтобы я служил в Варшаве».

Видимо, Вацлав был крещён дважды. В Киеве, сразу после рождения, и позже, в Варшаве. И, скорее всего, при первом крещении в Киеве была указана реальная дата рождения – 28 февраля (12 марта) 1889 года.

Теперь, что касается второй даты – 17 (29) декабря. Эта дата совпадает с днём рождения старшего сына Нижинских – Станислава, который родился в этот день в 1886 году. Это странно. Почему родители при втором крещении Вацлава назвали датой его рождения – день рождения своего старшего сына? Намеренно? Или, возможно, перепутали от волнения? История об этом умалчивает, но факт остаётся фактом. В любом случае, двойное крещение – это не очень хорошо по всем канонам, даже можно сказать плохо, тем более, когда указывается дата рождения не собственная, а близкого родственника с трагической судьбой. Есть в этом какая-то неразгаданная тайна.

Ещё есть версия, что Элеонора изменила дату рождения Вацлава с целью отсрочки его призыва в армию на один год. Но перенос даты на девять с половиной месяцев позже не влиял на год призыва.

В итоге у Вацлава Нижинского было две даты рождения. Реальная (28.02.1889 г.) и метрическая (29.12.1889 г.). Именно так – одна по старому стилю, а другая по новому. Причём он использовал обе даты, и даже в его документах было написано по-разному. Возможно, при такой путанице он сам испытывал сложности с идентификацией даты своего рождения или не придавал ей особого значения. И часто он менял не только дату, но и год. Ведь даже его жена Ромола указывает год рождения Вацлава – 1890. Почему? Ответ – в дневнике Вацлава. «Я сегодня имею 29 лет, мне стыдно говорить мои годы, ибо все думают, что я моложе». Нижинский стыдился, что слишком молодо выглядит и поэтому убавлял себе один год и часто говорил, что родился в 1890 году.

А почему официальный биограф Нижинского Ричард Бакл указывает 1888 год? Это большой вопрос. Сам он настаивает, что все предыдущие биографы ошибочно датировали рождение Нижинского, и даже свидетельство Брониславы ему не указ. Но такой год рождения Вацлава больше нигде не встречается. Вообще, Ричард Бакл очень странный биограф. Позже я буду подробно писать о нём и его книгах. Очень многое, что он написал о Нижинском – это всего лишь его личные измышления, не подтверждённые никакими документами и фактами. И всё бы ничего, но он навесил на Нижинского много унизительных ярлыков, которые так и остались с Вацлавом навечно. И очень многие авторы, ссылаясь на Бакла, размножили эту гнусную ложь миллионами копий. И одна из моих целей – эти ярлыки с Нижинского снять, основываясь на архивных документах.

С датой рождения Вацлава Нижинского мы как будто бы разобрались, но, тем не менее, и это ещё не всё. Очень часто публикуются фотографии надгробного памятника Вацлаву Нижинскому на кладбище Монмартр. (Montmartre Cemetery, 20 Avenue Rachel, 75018 Paris, France). Многие специально приезжают к нему. Но почему то никто не обращает внимания, что на камне указана какая-то странная дата рождения: 28 декабря 1889 года? Что это?

Надгробный памятник Вацлаву Нижинскому на кладбище Монмартр, Париж. Фото из архива автора

Почему на камне выбито 28 декабря??? Но посмотрите внимательнее. Ведь это переделанная цифра! Из 9 сделали 8. Зачем? Возможно, хотели исправить на реальную дату рождения, но исправили только одну цифру, а месяц оставили как есть. В итоге получилось ещё хуже. Некрасивая ситуация и очень неуважительная к самому Нижинскому, впрочем, этого всё равно никто не замечает…

Томаш (Фома) Лаврентьевич Нижинский – отец Вацлава (7 марта 1862, Варшава – 15 октября 1912, Харьков)

По моему мнению, Томаш Нижинский был настоящим подлецом. Как может мужчина долго и настойчиво добиваться женщины на пять лет старше, жениться, родить троих детей, иметь общее дело, а потом бросить своих детей и их мать, уйти к другой женщине и больше никогда не интересоваться их судьбой? Как можно оставить свою семью без средств к существованию и помогать нерегулярно, иногда совсем забывая о ней? Учитывая, что это был конец XIX века, они были католиками и старший ребёнок был инвалидом. Развод у католиков в те времена был редким событием, но Томаш и не разводился, он просто ушёл и всё. Угрызения совести Томаша не мучали. Перед тем, как уйти, он какое-то время жил на две семьи. На упрёки жены он говорил: не надо устраивать сцен! Когда Вацлаву было всего восемь лет – отец ушёл окончательно. В новой семье у Томаша родилась дочь. Уход отца стал огромной трагедией для семьи. Мать Вацлава очень любила своего мужа, несмотря на его жёсткий, вспыльчивый характер. Много лет она надеялась, что он вернётся. Поначалу отец присылал брошенной семье довольно большие суммы денег регулярно, но постепенно суммы становились всё меньше и приходили всё реже. Семья никогда не знала, когда и сколько отец пришлёт денег и пришлёт ли вообще. Семья Вацлава выживала сама, как могла. Мать сдавала комнаты, давала уроки танцев. Бывали периоды, когда им приходилось продавать свои личные вещи, чтобы купить еды, а однажды летом дошло до того, что для пропитания дети собирали грибы и ягоды. То есть в детстве Вацлав узнал, что такое тяжёлая нужда, неустроенность, неуверенность, предательство. После того, как отец ушёл, дети видели его всего лишь несколько раз в жизни. А когда Вацлав окончил Театральное Училище, отец больше уже никогда не помогал им и не приезжал.

Удивительно, что у такого отца, лишённого эмпатии даже к своим собственным детям, родился сын Вацлав с тончайшей нервно-душевной организацией. Видимо, наличие у Томаша определённой духовной неразвитости и является причиной того, что он не стал гением Танца, несмотря на то, что он был исключительно талантливым танцовщиком с феноменальной техникой, а также выдающимся хореографом.

Часто можно прочитать или услышать, что Томаш Нижинский имел психическое заболевание, которое передалось Вацлаву по наследству. Об этом говорят даже очень известные люди из мира балета. На самом деле, это абсолютный вымысел, неподтверждённый никакими доказательствами, кроме свидетельства Брониславы, что её отец дома был вспыльчив, иногда впадал в гнев и был несдержан с женой и детьми. Но подобная распущенность в поведении ни в коем случае не говорит о том, что Томаш имел психические проблемы. Уж, кто-кто, а Томаш Нижинский был психически здоров как бык.

Томаш Нижинский в возрасте 23-х лет, 1885 год

Томаш Нижинский родился в Варшаве в 1862 году. Его семья не имела отношения к театру. Дед и отец Томаша посвятили жизнь политической деятельности – борьбе за независимость Польши. Дед участвовал в восстании 1830 года и был лишён всех своих прав и земельной собственности, а отец Томаша, Лаврентий Лаврентьевич Нижинский, работал на железной дороге и жил со своей семьёй в Варшаве. Во время польского восстания 1863 года он служил в кавалерии и как активный революционер выполнял ряд опасных поручений.

Интересно, что Ромола в своих воспоминаниях написала со слов Вацлава, что Томаш был танцовщиком в четвёртом поколении. Но это неправда. Видимо, Вацлав решил немного присочинить, чтобы эффектнее выглядеть в глазах своей молодой жены. Также, как он присочинил, что его бабушка по материнской линии была дворянского происхождения. Наверное, Вацлаву не хотелось признаваться своей жене, потомственной аристократке в седьмом поколении, что он родом из простой семьи варшавских мещан.

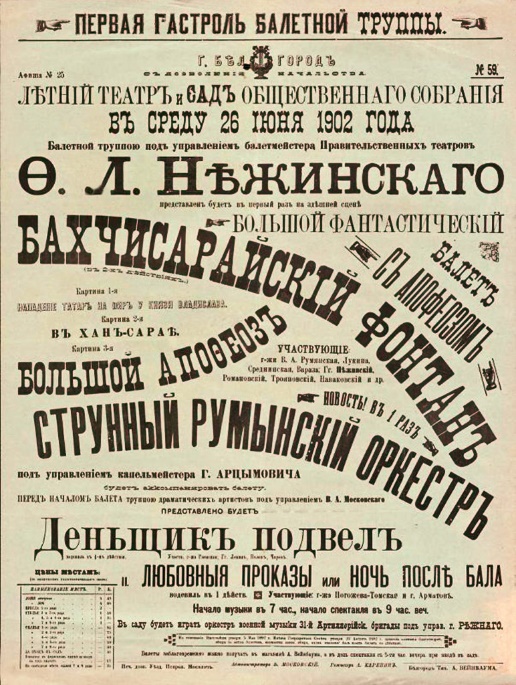

Младший брат Томаша, Евгений, пошёл по стопам своего отца и деда. А Томаш, хотя и был ярым патриотом, но не принимал участия в политике. Он самостоятельно выбрал свой путь. Вся его жизнь была поглощена театром. В восемь лет Томаш понял, что хочет танцевать и сам поступил в балетную школу при театре «Вельки» (Большой театр в Варшаве). Томаш был лучшим учеником, его талант нельзя было не заметить. В этом же театре он начал работать как артист балета. Томаш прошёл школу классического танца, но был прирождённым характерным танцовщиком с потрясающей техникой. Он изобрёл много новых движений, которые переняли у него другие артисты. Томаш обладал прыжком, чуть ли не выше, чем у Вацлава и тоже обладал уникальной способностью зависать в воздухе во время прыжка. Женившись на танцовщице (матери Вацлава), Томаш с семьёй ездил по всей России. Они были известными, хорошо оплачиваемыми артистами. Выступали в лучших театрах в разных городах России. Семья вела кочевой образ жизни. Когда Томаш ушёл, Элеонора с детьми осела в Петербурге. А Томаш с новой женой продолжал артистическую деятельность и работал в разных городах Российской Империи. Он был известен не только как артист, но и как талантливый балетмейстер. Томаш поставил много хороших балетов, в том числе «Бахчисарайский фонтан». Те, кто видел этот балет, говорили, что он превосходил «Шехеразаду» Фокина. Томаш несколько раз танцевал на Всемирной выставке в Париже. Когда Вацлав в шестнадцать лет дебютировал на сцене Мариинского театра, отец приехал посмотреть на него. Но вместо того, чтобы поздравить сына, он жёстко критиковал его. Отец не смог скрыть своей зависти.

«Вельки» Большой Театр в Варшаве, конец XIX века

Афиша. Премьера фантастического балета «Бахчисарайский фонтан». Балетная труппа под управлением балетмейстера Правительственных театров Ф.Л. Нижинского. Летний театр и сад общественного собрания. Город Белгород. 26 июня 1902 года

Вацлав не простил отцу ухода из семьи и предательства матери. Вацлав очень любил свою мать, жалел её и был благодарен, что она вырастила его одна и он стал артистом Императорских Театров. В своём Дневнике Вацлав упоминает своего отца только один раз: «Я был мальчиком, и отец меня хотел научить плавать. Он меня бросил в купальную воду. Я упал и пошёл на дно. Я не умел плавать… Я видел над собою воду. Вдруг я почувствовал силу физическую и прыгнул. Когда я прыгнул, то увидел верёвку. Я уцепился за верёвку и был спасён… Я был 7- или 6-летним мальчиком и не забыл эту историю, а поэтому произвожу впечатления на мою маленькую (дочь) очень хорошие, ибо знаю, что ребёнок не забывает того, что отец или мать делают». Вацлав не забыл, как отец чуть не погубил его…

Когда Вацлав был уже всемирно известным, Томаш вдруг решил вернуться в семью, но Элеонора отказала, хотя всю жизнь ждала его возвращения и развода ему не дала. Через год, в 1912 году, в Харькове, Томаш внезапно умер от нарыва в горле в возрасте 50-ти лет.

Если бы Томаш Нижинский был для Вацлава любящим отцом и опорой в жизни, а не предателем и завистливым конкурентом, то судьба его сына-гения сложилась бы по-другому. И возможно, если бы Томаш и Вацлав объединили свои уникальные таланты и творили совместно, то развитие мирового танцевального искусства могло бы пойти по другому пути.