Полная версия:

Родная наша сторона

Галина Бабаева

Родная наша сторона

Донцова-Бабаева Г.В.

Родная наша сторона

2018 г.

1

Д67

2

ББК 63.3(2Рос-4Кр) УДК 94(470.620)

Галина Владимировна Донцова-Бабаева. Родная наша сторона. 2018 г. 105 стр.

Автор затрагивает исторические моменты зарождния населенных пунктов на территории сельского поселения Венцы-Заря, а также описывает жизнь простых тружеников этих мест во времена революции и Великой Отечественной войны.

Автор выражает благодарность за оказанное содействие в работе над материалами очерков своим землякам: В.Г. Бабаеву, Л.А. Бабаевой, Н.С. Манжола, Н.А. Воронковой, Н.А. Погребной-Онищенко, П.Г. Игнатовой-Карпухиной, А.П. Морговскому, А.П.Андрюшину, Заслуженному учителю РФ – К.А. Дерюжинской-Кузнецовой, Т.Н. Ивановой, Т.И. Ивановой, Н.Н. Иванову, В.Ф. Иванову, В.П. Чечетко- Богомоловой, Е.Г. Царевой.

Автор благодарит за помощь в работе Н.Н. Чумак, а также Н.А. Манжурину, К.Н. Кнышову, Н.С. Лысак, Л.А. Бабаеву, Н.Р. Ланину-Дозиденко – за предоставленные из семейных альбомов фотографии.

Книга вышла в свет благодаря финансовой поддержке семьи Ивановых.

3

Донцова-Бабаева Г.В.

с внучкой Гостевой Кристиной

4

ОТ

АВТОРА

Светлой памяти своих земляков посвящаю.

Родная наша сторона, Раздольный край казачий, Всем сердцем любим мы тебя, Не можем мы иначе.

Ты, Кубань, ты, наша Родина, Слова из нашей старины,

В наше время неспокойное Как сегодня вы важны.

5

ОСТАЛСЯ

ТОЛЬКО

ОТТИСК

Клонитдоземлилегкийветероксухуютраву,раскачивает сорные кустарники – тихое, заброшенное место. И ничего не напоминает нам о том, что когда-то здесь было цветущее имение, построенное на земле потомственного казака полковника Льва Яковлевича Вербицкого, рожденного 20 февраля 1827 года в г. Екатеринодаре. Его отцом был войсковой старшина Черноморского войска Яков Яковлевич Вербицкий. Сам Лев Яковлевич редко бывал в наших краях, в основном, строительством и обустройством экономии занималась его единственная дочь – Екатерина Львовна. Совсем недавно ушли из жизни те люди в хут. Духовском, которые лично знали ее, трудились вместе в ее усадьбе. Позови – и никто теперь не отзовется, крикни – и никто тебя не услышит. Даже трудно представить, что на этом пустынном уголке когда-то бурлила жизнь.

Имение Вербицких – бывший райский уголок возле самого леса, на плавном изгибе у реки Кубани. С западной части на крутом берегу реки широко раскинулась богатая казачья станица Темижбекская. В южной части проходит граница с землями зажиточного помещика Николая Ивановича Меснянкина. В восточной части располагались земли действительного статского советника начальника штаба Кавказского округа генерал-майора Евгения Михайловича Духовского.

В 1905 году его земля переходит по наследству к дочери – Ольге Евгеньевне Духовской, потомственной дворянке, проживающей в Москве, в Пречистинской ее части, на ул. Остроженко. Пользоваться этими залежалыми землями Ольга Евгеньевна не захотела, и 20 ноября 1912

6

года была подписана у Московского нотариуса – Леонида Казакова актовая бумага о продаже своей собственности в две тысячи тридцать десятин четыреста сажень земли новым покупщикам в количестве 113 человек. Земля Духовских была раздроблена на многочисленные участки, которые стали распахиваться и обрабатываться новыми владельцами, так постепенно стал зарождаться хут. Духовской. Как эти люди появись в наших местах?

В 1864 году заканчивается Кавказская война, и чтобы укрепить мощь России в левобережье р. Кубань, государство дарит эти богатейшие, но малозаселенные земли особо отличившимся в этой войне офицерам в пожизненное владение с правом передачи по наследству. Но слишком удаленные от Москвы и Петербурга эти земельные наделы малоинтересовали высший офицерскийсостав, и потихоньку они стали продавать эту собственностькрупным помещикам. Это хорошо прослеживается из купчей на землю Евгения Михайловича Духовского. Как ему, так и его соседям земля была подарена за боевые заслуги в Кавказской войне. С ним граничили – с юго-востока земли полковника Гусарева, с юга – полковника Барсова, с северо-запада генерал-майора Мамацева и полковника Вербицкого. А уже внимательно изучая карту Кубанской области за 1902 год, можно увидеть, что на ней нет фамилий офицерского состава, а идут новые владельцы – Н.И. Меснянкин, Иван Заболотний, земля осталась только у Вербицкого.

7

Вербицкий Лев Яковлевич, 1905 год

В реестре землевладельцев имений Российской Империи этот участок зарегистрирован уже на имя Вербицкой Екатерины Львовны с 1870 по 1918 год. Значит, отец завещал эту землю своей единственной дочери, а свою жизнь он посвятил службе военного казака, родному Отечеству. Свою походную жизнь юный Лев Вербицкий начал в 17 лет. Он закончил Екатеринодарское училище, а затем войсковое казачье училище. Служил он храбро идоблестно. С 1853 по 1854 годнаходился на переднемфланге Кавказской боевой линии – в укреплении Хасавюртовском, в крепости Грозный, а также в Северном Дагестане, где весь год провел в походах и боях против горцев. В конце 1854 года был отправлен с отдельным дивизионом в Крым уже

8

в составе русских войск, сражавшихся против соединенных вооруженных сил Турции, Англии, Франции. В рискованных боях и дальних походах провел Лев Яковлевич лучшие свои молодые годы, прослужив Отечеству более 20 лет. Его награды – орден Святой Анны 4-й степени с надписью

«За храбрость» (1848 г.), Святой Анны 3-й степени (1851 г.), Святой Анны 2-й степени (1889 г.), Святого Станислава 2-й степени (за благотворительность) с ИмператорскоюКороною и мечами (1865 г.). Вышел в отставку в чине полковника казачьих войск в 1868 году. В этом же году он начинает строительство на Барсуковской улице г. Екатеринодара (около войскового собора Александра Невского) небольшого особняка, где и стал проживать со своею семьей. Ему, как офицеру Кубанского казачьего войска, были выделены в потомственное владение земли (180 десятин) недалеко от станицы Старокорсунской, 90 десятин около ст. Брюховецкой.Этиземлисдавалисьварендутрудолюбивым екатеринодарским мещанам. Большая часть его земли находилась в наших местах, где и началось (примерно в 1870 году) строительство экономии уже его дочерью. Сам Лев Яковлевич, как личность активная и целеустремленная, в 1875 году избирался городской головой г. Екатеринодара. Имея солидное денежное вознаграждение на этом посту, он оказывает материальную помощь нуждающимся казакам, и, как человек глубоко религиозный, Лев Яковлевич никогда не выставлял напоказ свою благотворительность. Но годы, проведенные в боях, сказались на здоровьекрепкого отприроды казака. В 1877 году он подаетначальникуКубанской области Н.Н. Кармалину рапорт, где пишет: «Домашние мои обстоятельства вынуждают меня оставить должность городского головы». Покинув этот важный государственный пост, Лев Яковлевич не оставил общественной работы.

9

Отличаясь непреклонной волей в достижении намеченных благих целей и служа своему Отечеству, он хлопочет об увековечении крупных дат Кубанского казачьего войска: 200-летия зарождения войска и 100-летия со дня переселения на Кубань, о сооружении памятника Екатерине II. Он лично пишет письмо в Санкт-Петербург в императорскую Академию художеств, чтобы там разработали проект памятника, и заботится о сборе средств на его создание. Полковник Лев Яковлевич Вербицкий был дважды в 1881 г. и 1896 г. назначен, как представитель Кубанского войска, на коронацию Александра III и Николая II. Первопрестольную столицу он посещал в то время, когда проживал уже в имении своей дочери Екатерины Львовны. Чистый воздух возле леса не оказывал должной помощи здоровью отставного полковника, начались страдания одышкой. По решению семьи и по советам друзей Вербицкие строят хорошую дачу в Ялте. Вместе с женой Лев Яковлевич уезжает в Крым. Несколько лет они проживали там. Но оправиться от мучительной болезни стареющий казак уже не смог.

В газете «Кубанские областные ведомости» за 1898 г. 28 июня был напечатанскорбныйнекролог«КсенияПавловна и Екатерина Львовна Вербицкие с глубоким прискорбием извещают родных и знакомых о кончине мужа и отца их…». Тело умершего было перевезено из Крыма в Екатеринодар, и в ограде Воскресной церкви оно было погребено. В этой же газете была напечатана небольшая заметка, где простыми словами было сказано много светлого о нашем земляке:

«Помяните же добром этого поистине доброго и честного человека, доставившего своею службой и жизнью честь службе, обществу и своей семье».

10

Вербицкая Екатерина Львовна, 1913 год

Тяжелый удар, потерю родного человека, с трудом переживали оставшиеся вдвоем Ксения Павловна и Екатерина Львовна. В их повседневных нарядах больше стал преобладать черный цвет. Но начатое строительство капитального имения рядом с землей Духовских было продолжено. Сначала был построен кирпичный завод. Сейчас на этом месте осталась только глубокая яма в поле, где когда-то был хут. Красный Боец и стоял сам завод.

Вход в само имение начинался рядом с рекою. Была возведена высокая округлая арка, в верхней части которой была выбита дата начала строительства. Что было на ней отмечено, старожилы вспомнить не смогли. Ворота были железные, кованые, на ночь закрывались. Рядом с аркой стоял небольшой домик – там круглосуточно находилась охрана. Верхом на лошадях охранники объезжали всю

11

территорию землевладения. Начиная от входной арки и вокруг имения был выстроен крепкий кирпичный забор. Внутри двора и подъездная дорога к арке – все было выложено кирпичом второго сорта. Сам жилой дом хозяев располагался ближе к лесу. Двухэтажный кирпичный дом был выстроен на большых подвалах. Железную крышу по угламукрашалинебольшие башенки, внутривозвышалась более крупная башня. Окна в доме были распашные, большие и округленные в верхней части. Красиво выстроен центральныйвход вздание.Этопарадное крыльцо. Благодаря тому, что дом стоял на подвалах, он был высоким. Широкие ступени вели вовнутрь, две колонны поддерживали козырек крыльца, и опять следовала округлая входная арка, за ней шла двухстворчатая массивная деревянная дверь, окованная железом.

Под парадное крыльцо подавалась карета для особо торжественных выездов – в церковь, по коммерческим делам. Занимаясь благотворительностью, Екатерина Львовна часто выезжала в Екатеринодар. Карета запрягалась тремя лошадьми. О лошадях нужно сказать особенно. В большой конюшне Вербицких были кони различных пород. Лев Яковлевич, изредка приезжая к дочери, в первую очередь шел ими любоваться.

Строился особняк высоко на подвалах, конечно же, не только для красоты. Соседство с бурной рекой Кубанью было не всегда спокойным. Река разливалась часто, заливала лес, близко подходила к строениям имения, но сам особняк не подтапливало. Бывало, что вода просачивалась в подвалы под домом, но стены, выложенные кирпичом, были почти непроницаемыми. С северной и южной стороны дома можно было попасть вовнутрь этих подвалов. По два полукруглых входа было с обеих сторон. Внутри стены выложены

12

разноцветным кафелем. И емкости под соленья также были кафельными. На зиму в подвалах хранились яблоки и груши. Два больших внешних подвала находились в стороне от особняка, хранилась там молочная продукция – сметана, масло, сыры. Там же хранили мясную продукцию – колбасы, окорока. Вся продукция продавалась на базаре ст. Темижбекской.

На втором этаже имения находилась большая молильная комната. Особой роскоши в ней не было, но иконы были в серебряных окладах. Семья Вербицких была очень набожная. По большим церковным праздникам Екатерина Львовна приглашала батюшек проводить для своих работников церковную службу. Тогда в имении был настоящий праздник, готовился вкусный обед, и барыня дарила своим людям хорошие подарки.

Вокруг особняка был разбит красивый парк, небольшой фонтан работал в теплое время года, по аллеям ходили павлины. Была и своя оранжерея, в ней росли диковинные растения. Но особой любовью барыни были розы, особенно черная. Ее для Екатерины Львовны вырастил Кондрат Авраамович Дорохов. Он работал садовником в экономии с 1913 года.

13

Кондрат Авраамович Дорохов с семьей, 1913 год

Вот как вспоминает то время жительница хут. Духовского ВарвараНиколаевнаМаликова(1900–1995):«ВэкономииВербицкой работала я дояркой. На нас, десять девушек, была определена работа: доить трижды в день 186 коров. Экономия представляла собой крепкое хозяйство с пахотными землями, с хорошим садом, виноградником, крепкими хозяйственными постройками. Разводили выносливых рабочих лошадей, овец, свиней, коров, кур и гусей».

Здания ферм располагались по другую сторону от имения (где сейчас стоят старые корпуса и инкубатор бывшего с/х «Юбилейный»).

14

Вывозилась продукция на продажу через Кубань. Крепкий деревянный мост связывал поместья Вербицких, Меснянкиных и Заболотних со ст. Темижбекской. На переработку везли в станицу пшеницу. Там работало две мельницы Николая Ивановича Меснянкина, вся округа возила к нему на переработку пшеницу. До наших дней мельницы сохранились, как и небольшое имение Николая Ивановича в ст. Темижбекской. Простоял этот мост до середины 30-х годов, пока ранней весной крепкий затор изо льда не раздавил его.

Другая свидетельница тех событий Ольга Андреевна Чуйченко, мать которой Ефросинья Епифановна работала экономкой в имении, рассказывала, что в отношении со своими людьми барыня была строга, но справедлива и интеллигентна. Никакой дружбы с соседями-духовчанами не имела. Будучи сама потомственной казачкою, водила дружбу лишь с казаками ст. Темижбекской. В 1913 году она в союзе с этими казаками закладывает на высоком холме в станице новый храм святого Николая Чудотворца из красного кирпича. Высота храма вместе с куполом составляла 35 метров. Место для строительства было выбрано удачно, храм был виден из имений Меснянкиных, Заболотних, Вербицких и Духовских. На его возведение Екатерина Львовна пожертвовала 20 тысяч рублей. Большую сумму денег собрали казаки станицы. Строительство церкви шло быстро, так как проблем с финансированием не было. До 1917 годаздание выстроили, оставалисьтолькоотделочные работы внутри храма. Но подходили уже другие времена.

Изредка в гости к дочери из Ялты приезжала ее мать – Ксения Павловна. Роста она была небольшого, сухонькая, пожилая дама. Умерла она перед 1917 годом, где она похоронена, нет никаких свидетельских показаний.

15

Екатерина Львовна после кончины родного человека остается совсем одна. Также пока нет свидетельских показаний, почему молодая Вербицкая, имея солидное состояние, влиятельного отца, никогда не была замужем, не имела своей семьи. Может, еще и поэтому носила темные одежды, как монашка-затворница. По своему характеру она была необщительна. Никаких отношений, кроме как по работе, со своими людьми в экономии не имела. Была очень недовольна своей личной жизнью, близких друзей у нее не было, детей не любила. Исключением были зажиточные казаки и их дети ист. Темижбекской, которых она баловала. На образование детей казаков денег она не жалела.

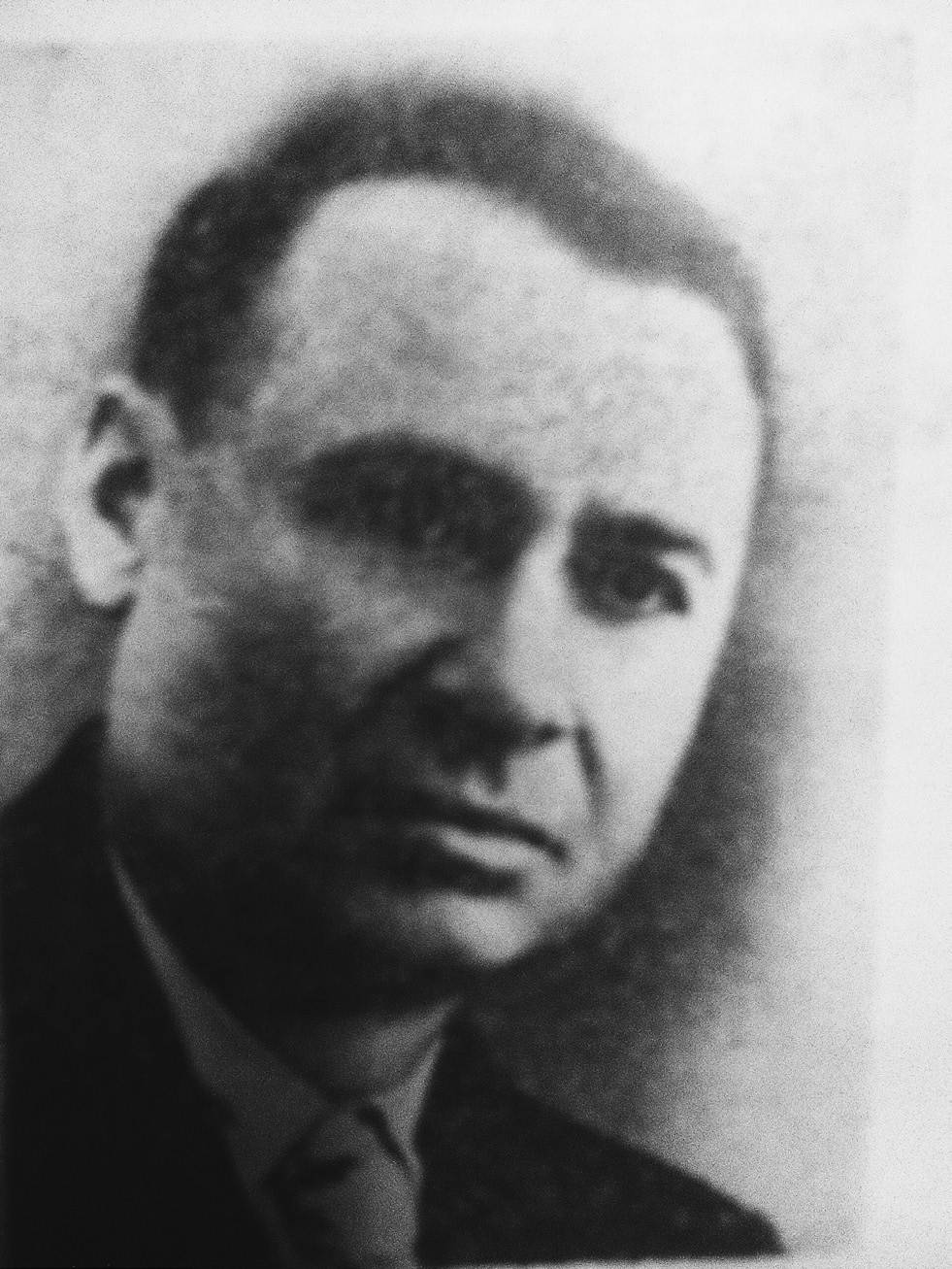

Петр Павлович Радченко

Из воспоминаний Ольги Андреевны Чуйченко:

«После войны ко мне в хут. Духовской приезжал кубанский писатель П.П. Радченко, его интересовало

16

имение Вербицких и все, что я смогла о них рассказать. Вместе с ним ходили мы посмотреть на уже почти разоренную экономию. Уезжая, он попросил у меня старую фотографию, где Екатерина Львовна снята с атаманом ст. Темижбекской, его женой и другими казаками. Фотографию обещал вернуть. Больше Радченко к нам не приехал». Возможно, у Ольги Андреевны были еще и другие снимки из имения Вербицких, но все пропало. Разыскивались наследники писателя Радченко, для того чтобы найти старые фотографии этого имения, но безуспешно. А ведь должны быть… Существуют же снимки имений соседей Екатерины Львовны – Н.И. Меснянкина, Ивана Заболотнего.

Прекрасная трилогия П.П. Радченко «На заре» рассказывает о наших местах. Жаль, что по этим книгам не снят фильм. Эти произведения достойны внимания кинематографа. Книги, конечно, же, художественные, и отступления от исторических фактов там, конечно, есть. Но и документальных фактов немало.

Воттаквспоминаетотом времениучастницатехсобытий Мария Кирилловна Бабаева, жительница хут. Духовского (1906 г.р.): «Девчушками мы охотно бегали работать поденно в соседнюю экономию. О щедрости ее хозяйки Екатерины Львовны знали все. Многие взрослые девушки из бедных семей или девушки, оставшиеся сиротами, чтобы заработать себе приданое и выйти удачно замуж, работали у барыни. Работа здесь была всегда: и зимой, и летом. Когда было тепло, собирали в небольшие плетеные корзины клубнику, вишню. Осенью собирали урожай яблок и винограда. Управляющий Титаренко разрешал нам есть все это вволю, даже немного брали с собой. Расчет – деньгами (по три рубля) производился каждый день после работы. В холодное

17

время года нас приглашали латать мешки. За нашей работой следил управляющий, он пересчитывал и пересматривал мешки, чтобы все было заштопано без дыр. На обед нас приглашали в большую столовую, где кушали постоянные работники экономии. Кормили очень хорошо. Когда барыня никуда не уезжала по своим коммерческим и другим делам, она обедала вместе со всеми в этой же столовой. Работники проживали в имении семейно, в небольших хатах, крытых камышом, в стороне от особняка. В основном, здесь жили люди по много лет.

Как-то перед Пасхой к нам пришла экономка Чуйченко Ефросинья Епифановна. Она сказала, что нас приглашает к себе в дом барыня. Мы немного заволновались, стали отряхивать свою одежду – к себе барыня нас не приглашала никогда.

Экономка повела нас в большой дом, но только с черного входа. Мы молча поднимались за ней по высоким ступенькам крыльца, прошли через арочный вход, потом по красивой лестнице поднялись на второй этаж. Шли тихо, так как экономку мы побаивались всегда, с нами она обращалась грубо. Привела нас Чуйченко в огромную комнату, погрозила недовольно пальцем и ушла.

Мы остались ожидать барыню. Такой красоты я не видела никогда. Это был огромный зал, все стены зеркальные, красивая люстра на потолке с восковыми свечами, но она не горела. Мы даже не поняли, откуда появилась барыня, как будто бы вышла из зеркал. Вместе с ней вышла экономка. Нам раздали деньги и в красивых платочках конфеты и печенье».

Это воспоминания простых хуторян. А вот что вспоминают о наших земляках жители г. Екатеринодара, где часто проживала семья Вербицких: «На строительство

18

Кубанской общины сестер милосердия кубанская казачка Екатерина Львовна жертвует 25 тысяч рублей» (газета

«Кубанские областные ведомости» за 1907 г.). «Государь Император Николай II благодарит дочь полковника Вербицкого за пожертвования на устройство больницы Красного Креста» (та же газета). «Щедрый дар вдовы Ксении Павловны Вербицкой и ее дочери, сделанный городу, в постройке 2-этажного огромного здания Кубанской общины» (та же газета за 1909 год).

Екатерина Львовна многие годы являлась почтенной дамой патронессой Епархиального женского училища. За благотворительность и милосердие Екатерина Львовна имела государственные награды, три медали, пожалованные ей Государем Императором Николаем II.

Наказной атаман М.П. Бабич внес фамилии полковника Л.Я. Вербицкого и его отца – войскового старшины Я.Я. Вербицкого в вечный список заслуженных людей Кубанского казачьего войска.

Частым гостем в экономии Вербицких был их сосед Иван Заболотний и его жена Ефросинья Терентьевна. (Его имение находилось в п. Подлесном). По воспоминаниям старожилов, Заболотний был человеком умным, веселым и общительным. Высокий двухэтажный особняк их, огороженный высоким забором, был виден издалека. Строили его турки, началось строительство примерно в 1880 году. Дом выстроен полностью из бруса дерева, но был оштукатуренным. Как и у всех богатых помещиков, крыши были покрыты железом, сверху для солидности – башенки. При доме находились два входа – красивый парадный и черновой. Место под строительство имения было выбрано просторное, вокруг обширные поля. Рядом с особняком располагались два чистых, ухоженных пруда. Один

19

назывался «маленький», а другой «глубокий». Разделялись пруды небольшим живописным островом. Подпитывались пруды чистойродниковойводой. Разделяющий пруды остров был своеобразной зоной отдыха. Живописные беседки и качелиукрашали это место. Зимой и летом в прудах плавали лебеди, за ними специально ухаживали и подкармливали. Помещик Заболотний был очень гостеприимным хозяином, увлекался охотой. В его имении все было создано для этого. Вокруг был лес, поля, рядом река Кубань. Когда приезжали из соседних поместий друзья-охотники, то они обязательно брали с собой своих жен и детей. Ехать в гости к Заболотним считалось большим праздником. Готовились сытные обеды, все это подавалось на остров. Любил удивлять Заболотний своих гостей кушаньями из голубей и гусятины. Но главной гордостью хозяина были охотничьи собаки. Для них был выстроен большой сарай и загон. Специально работали собаководы, которые дрессировали животных. Лучшие собаки продавались и были в большой цене.

При экономии Заболотнего был кирпичный завод, овчарни, конюшни, огромный сад славился грушами. При доме был большой бетонныйбассейн. Части фундамента и бассейна остались и сейчас, как и остались несколько вековых дубов. Это остатки от дубовой аллеи, которую посадил сам Заболотний. У него было еще два больших участка земли в сторону от Армавира.

Приближался1917 год.Революционныхбурныхсобытий не было в имениях. Шли только различные разговоры, тревожные слухи передавались по дворам. Настоящая беда пришла в экономию в начале 1918 года. Хозяева экономий в основном были людьми образованными, получали и читали газеты, все последние известия узнавали оттуда. О грядущих переменах прочитала Екатерина Львовна

20

тоже из газеты. Чудом сохранился документ, написанный ее рукою. Вот что пишет она в Кубанское Областное Правление 11 января 1918 года.

«Заведующему земельным отделом Кубанской области Г.А. Гордоцкому.

Заявление

Дочери полковника Екатерины Львовны Вербицкой.

В №4 «Вольной Кубани» прочитала очень печальное известие, что с 1 января 1918 года все частновладельческие именияпереходятво владение земельных органов Кубанского Краевого Правительства и доводятся до всех сведения, начальствующим лицам, на местах не допускать никаких захватов земель и инвентаря, не совершать запашки, порубки и т.д.

Неужели мое культурное имение с прекрасными постройками, породистым племенным скотом разных пород, на собрание которых истрачено много денег, кормов, труда и времени, должно все погибнуть для меня. Зачем трудилась я двадцать лет лучшей жизни своей, теряя здоровье.