Полная версия:

В родных Калачиках. Воспоминания о советском детстве

Главной традицией в семье Вервейко были праздничные застолья в дни рождения и юбилеи всех членов семейства. Пища на них была простой, главное было – общение. Дедом составлялись списки именин на весь год, чтобы никого не забыть поздравить (в том числе и новых родственников, которые прибавлялись после свадеб). Глава семейства – Антон Евдокимович, готовил к каждому дню рождения (и всем женщинам семейства – на 8 Марта) поздравительную открытку и новую книгу в подарок с собственноручной подписью, выполняя на деле лозунг того времени: «Книга – лучший подарок». Да и на самом деле тогда считалось, что книги – самое ценное, что есть в доме. Дед любил художественную литературу и книги о жизни революционеров, В. И. Ленина. Они стояли в зале на этажерке с салфетками, а в углу, рядом с ней лежали кипы газет. Дедушка целый год хранил свою подписку, строго-настрого предупреждая семейство, ничего не трогать из бумаг без его ведома. Однажды дед показал мне старенький «Боевой листок», заголовок которого был отпечатан в типографии. Его он выпустил ещё в военный год, к 15-летию дочери Нели, где семья поздравляла её с юбилеем. Так же в нём выражалась благодарность сыновьям за то, что они собирали уголь между путей на железной дороге, чтобы им топить печь в доме (ведь с топливом в войну было очень трудно).

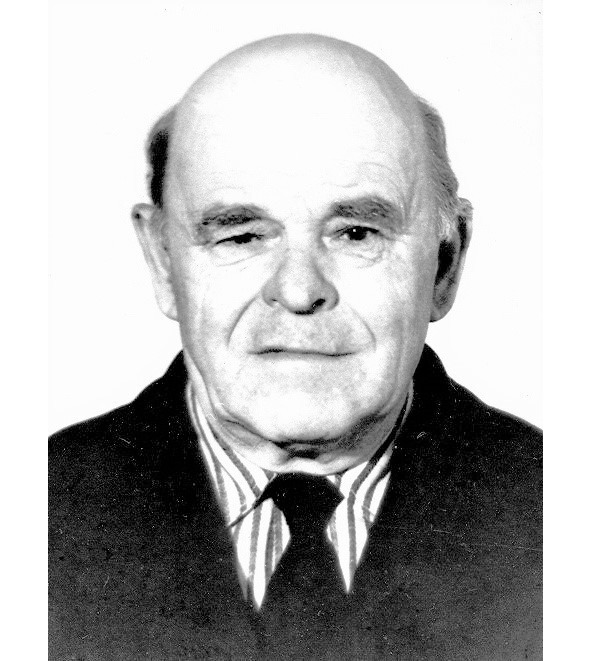

Оба моих деда, а вернее – их предки, были выходцами с Украины – Пономаренко и Вервейко. Второй был родом из Винницы (по его рассказам), а позже семья родителей жила в Курске. Разговаривал он всегда на русском языке (хотя, конечно, умел и по-своему), а вот писал иногда и по-украински. Я, став школьницей, иногда пыталась «расшифровать» эти его записи. Он приехал в Сибирь вместе с родителями. Отец его искал лучшей доли в Сибири на больших землях незадолго до революции, но так и не нашёл здесь счастья: сначала умерла жена, а потом и он сам. И в 15 лет дед мой остался полным сиротой. В 20-е годы был среди первых комсомольцев, а потом вступил в партию. В 1931 году он поступил учиться в Коммунистический университет Иркутска на газетное отделение. Затем работал журналистом сначала в Иркутской области – городах Зима и Тулун, потом в Красноярском крае – Минусинске (там, кстати, родился мой отец в 1936 году, 16 марта). Жил Антон Евдокимович со своей семьёй и в Канске, Ачинске. Здесь в мае 1943 он становится помощником секретаря Ачинского райкома ВКП (б). А затем партия вновь направляет его работать редактором газеты «Социалистический труд». Во время войны он получил бронь, так как его работа в редакции очень ценилась: печатное слово поднимало дух людям, организуя их на борьбу с фашизмом. В тылу в войну всех призывали работать для армии. А после войны они с бабушкой и семью детьми – старшими дочерями Ольгой и Нинель, сыновьями Борисом, Анатолием и Геннадием и младшими дочками Зинаидой и Валентиной – приехали в Калачинск, получив дом недалеко от станции на улице Вокзальной – бывший райсобес, в 1946 году. В этом же году в семье родился восьмой ребёнок – дочь Надежда. Здесь, в Омской области, Антон Евдокимович – глава большого семейства – надеялся спасти семью от голода, прочитав в газете, что колхозники не успели убрать урожай, и он остался под снегом. «Значит, там много хлеба, – решил Антон Евдокимович и поехал «на разведку» со старшими детьми. И, действительно, отоварил все свои карточки в Омске, приехав домой с мешками провизии. Это было неслыханным счастьем в те времена.

Дед родился в 1905 году, а жена его была младше – с 1907-го. Бабушка была родом из семьи забайкальских казаков. Говорят, что у неё был очень строгий отец, который сильно бил своих детей. Может, потому у неё и были характер и нрав не из лёгких. Подчиняясь идеям своего времени, они с дедом были атеистами, тем более, что он был коммунистом, поэтому детей своих не крестили, как это ещё по традиции делали другие люди, но Мария Алексеевна в тайне хранила в кладовке одну икону, которую нашли её дети уже в последние годы жизни бабушки. Она владела некоторыми знахарскими знаниями, так как сама часто лечила своих детей, не всегда прибегая к помощи врачей.

Более 30-ти лет проработал Антон Евдокимович в печати, последние 12 лет перед пенсией – в калачинской районной газете. Сначала он работал в Калачинске как корреспондент областной газеты «Омская правда», а затем был переведён на должность ответственного секретаря калачинской «Колхозной жизни», где в основном сообщалось о текущих сельскохозяйственных работах. С 1951 по 1952 год работал в ней редактором. С 1 апреля 1953 года газета стала называться «Калачинской правдой». В неё направили из Омского обкома КПСС нового редактора, а А. Е. Вервейко работал позже его заместителем, ответственным секретарём и зав. отделом писем. Позднее, в 1962 году, газету переименовали в «Сибиряк», а когда она только появилась на свет – 7 Ноября 1922 года, то называлась «Красные огни».

Дедушка очень любил собирать архивы, чем заразил в последствии и меня. В кладовке дома, дверь которой выходила в сени, у него был своеобразный «музей». И он частенько доставал оттуда таинственные для меня вещи. Так однажды Антон Евдокимович нашёл там свой дневник 1924 года. В нём он описывал свои чувства в день смерти В. И. Ленина, которую он очень глубоко переживал в свои юношеские 19 лет, как, впрочем, и большинство людей в нашей стране. Все они горячо верили, что этот человек ведёт их к светлой справедливой жизни. И траур был поистине всенародным. Поэтому описание этого дня было обведено в чёрную рамку.

Мой дед Антон Евдокимович Вервейко – журналист, ветеран газеты «Сибиряк» г. Калачинска. 1970-е

Антон Евдокимович собирал интересные для него старые газеты, журналы и некоторые школьные тетради своих детей, поэтому я знала все почерки своих дядюшек и тётушек, и была в курсе их школьных успехов, которые, надо сказать, были у всех приличные. И в дальнейшем все дети Антона Евдокимовича стремились стать хорошими специалистами, окончив институты и техникумы. Это, конечно, было примером для меня, когда я стала школьницей. Я была просто уверена в том, что в нашей семье учиться плохо нельзя.

Для деда я была особым ребёнком, так как родилась в «святой» для него день — 5 мая – советский День печати. Он говорил, что это – символично, и «Галя должна обязательно пойти по моим стопам». С детства дедушка приучал меня к журналистскому делу. Едва я научилась писать, как мы с ним стали сочинять заметки в «Пионерскую правду» и местные газеты Омска и Калачинска. С большой радостью я получала из издательств ответы на фирменных бланках с отпечатанным на машинке текстом, где мне давали советы в начинающейся литературной деятельности.

Как-то, помню, Антон Евдокимович отыскал журнал «Огонёк», выпущенный в мае 1945 года и посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. В нём было много портретов военачальников разных размеров, и среди них, к моему удивлению – самый маленький, скромный, в верхнем правом углу на одной из страниц – портрет И. В. Сталина. Видимо, он сам «удостоил себя» такого места в истории войны, так как никто бы из журналистов не осмелился отвести такое, почти незаметное, место для Главнокомандующего Верховной Ставки.

Антон Евдокимович показывал мне, внучке, этот портрет и говорил:

– Вот смотри: такой маленький портретик. А теперь посмотри на нынешние газеты.

Во всех газетах 60-х годов крупным планом на первой странице печатались фотографии тогдашнего руководителя страны – Н. С. Хрущёва. Дед продолжал:

– Он развенчал культ личности Сталина. А что тогда это?

Нет, сталинистом Антон Евдокимович вовсе не был. Он всё воспринимал в жизни с юмором. И любил рассказывать такую историю. В годы Великой Отечественной войны один редактор районной газеты случайно пропустил ошибку, которую сделали наборщики в типографии: была пропущена буква «л» в слове «главнокомандующий», а дальше шло имя – И. В. Сталин, что совершенно меняло смысл его должности, вызывая у людей смех. За это редактора тут же сняли с работы, а все газеты были срочно изъяты из продажи. Вряд ли об этом узнал вождь народа, иначе оказалось бы немало репрессированных из-за этой несчастной, выпавшей буковки.

Страх быть посаженным в тюрьму вынуждал людей идти на крайние меры находчивости. Однажды одного руководителя пекарни (тоже в сталинские времена) вызвали в райком партии по поводу разборки насчёт запечённого в хлебе таракана. Он внимательно посмотрел на него, ковырнул, положив в рот, и удивлённо произнёс: «Какой же это таракан? Это же – изюминка!» И с видимым удовольствием разжевал его, таким образом, уничтожив вещественное доказательство. Это тоже был рассказ из «репертуара» моего деда.

Антон Евдокимович показывал мне и их с бабушкой награды: Мария Алексеевна имела орден Материнской славы за воспитание своих детей, а он в 1957 году был удостоен вместе с другими сотрудниками калачинской редакции медали «За освоение целинных и залежных земель», так как газета проводила большую работу по мобилизации людей на освоение целины.

Кстати сказать, этой же медалью была награждена и моя бабушка Рублевская Прасковья Андреевна за работу в райкоме партии в этом направлении. А мои молодые родители, Вервейко Анатолий и Ольга, когда мне исполнилось чуть больше года, (до того, как отец служил в армии), оставив меня на попечение бабы Паны, уехали в экспедицию на Алтай всё теми же целинниками. Правда, вскоре им пришлось вернуться, так как я сильно заболела. Была осень, бабушка делала ремонт в своей комнате – белила и красила, и жили мы с ней в сарае. Ночью было прохладно, я простыла и заболела воспалением лёгких. К моему плачевному состоянию добавилось и то, что медики ставили уколы, видимо, не совсем стерильными иголками. И на месте уколов образовался большой нарыв – с яйцо. Я очень тяжело дышала, все родственники уже плакали и думали, что дни мои сочтены. Тогда моя бабушка, Мария Алексеевна, у которой был опыт лечения своих восьми детей, пошла на крайнюю меру, сделав собственноручно операцию, вырвав этот нарыв. Вскоре я уснула… и пошла на выздоровление. Эта же бабушка дала мне имя при рождении, так как меня долго называли «девочкой». Она, посмотрев на мою огненно-рыжую головку, сказала: «Да пусть будет Галькой!» И так меня стали называть, в соответствии с этим, кто – Галочкой, кто – Галчонком, а баба Пана с отцом чаще называли Галинкой.

Надо сказать, что бабушка, давшая мне имя и вторую жизнь, в детстве не очень любила меня, так как я рано родилась у моих родителей, которые «ещё не нагулялись». И даже не совсем верила, что я для них – родная внучка, так как я родилась огненной, и она говорила, что «рыжих в их родне ещё не было». (Правда, позднее, в семье дяди Бори родился ещё один солнечный ребёнок – мой двоюродный брат Вовочка). Говорят, за эти слова отец даже, в сердцах, чуть не разбил табуретку, ударив её о пол, нисколько не сомневаясь в моём происхождении, да и по фотографиям можно явно определить моё сходство со всеми братьями и сёстрами моего отца. А люди все говорили по-разному: кто называл меня папиной дочкой, кто говорил, что я — вся в мать. Но, в общем-то, и родители мои были очень похожи между собой. И даже имена у них были созвучны: Толя и Оля. И вот я, чувствуя негативное отношение ко мне бабушки, частенько не хотела идти к ним в дом, хотя деда своего я очень любила и скучала по нему. Но на большие праздники я с удовольствием шла к бабушке и дедушке, так как было очень весело, когда дети и внуки собирались вместе. И я, как старшая среди внуков, была заводилой во всех наших играх.

Внуки Вервейко А.Е. и М.А: Галя (стоит), Женя, Иринка, Вовочка, Романок и Вадик Шананин. Калачинск, 1 мая 1968

Глава 2. Школьные годы родителей

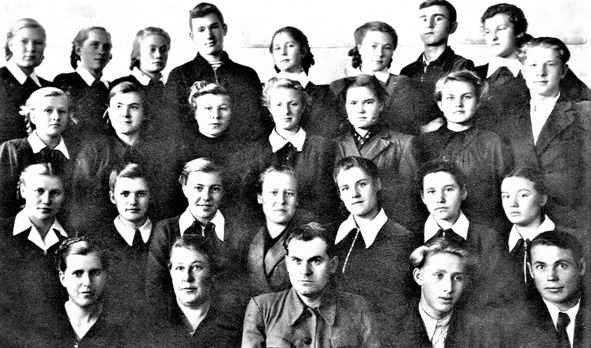

Пономаренко Оля (первая во 2-ом ряду слева) с одноклассниками. Июнь, 1951

Мои родители познакомились в детстве, учась в калачинской средней школе №1 в одном классе. Ещё в 7-ом классе Вервейко Толе понравилась Пономаренко Оля со светлыми красивыми толстыми косами – главной девичьей красой того времени. И он иногда её дёргал за них, чтобы обратить на себя внимание.

Классным руководителем в их классе была учительница математики Черненко Ефросинья Савельевна (она сидит в центре на выпускном июньском фото 10 «А» класса), завучем школы – всеми уважаемая учительница русского языка и литературы Ольга Александровна Тимофеева (сидит слева, вторая), которая тоже учила их класс. Учителем рисования был художник Сергей Карлович Гельвиг (сидит первый слева) – большой авторитет в Калачинске (уже в зрелом возрасте кто-то из одноклассников подарил маме его картину с пейзажем, которая украшала стену в нашей квартире).

Калачинский пейзаж С. К. Гельвига

10 "А" класс. Средняя школа №1. г. Калачинск. 10 октября 1953 года с классным руководителем Черненко, завучем Тимофеевой и директором Медведевым.

Выпускники 1954 года средней школы №1 г. Калачинска. 10 «А» класс. Июнь.

Класс был дружный. Частенько они вместе собирались на улице или приходили домой друг к другу – Дмитриев Анатолий, Матвецов Виктор, Степанова Валя, Перчина Галя и другие. Я помню, как и после школы, они то вместе ходили на пляж, то шли на какой-нибудь пикничок в «Чапаевский» сад, то смеялись за столом у нас дома. Многие потом уехали в другие города, но некоторые остались в Омске и Калачинске.

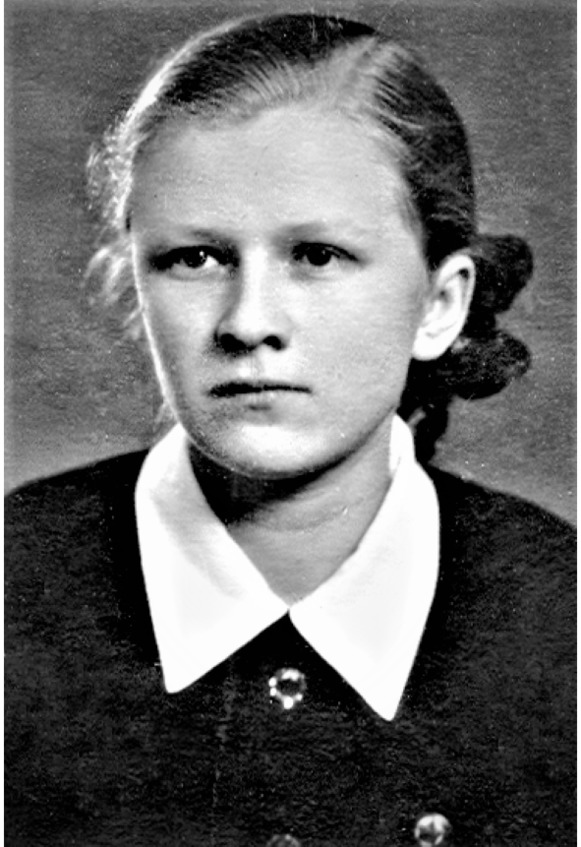

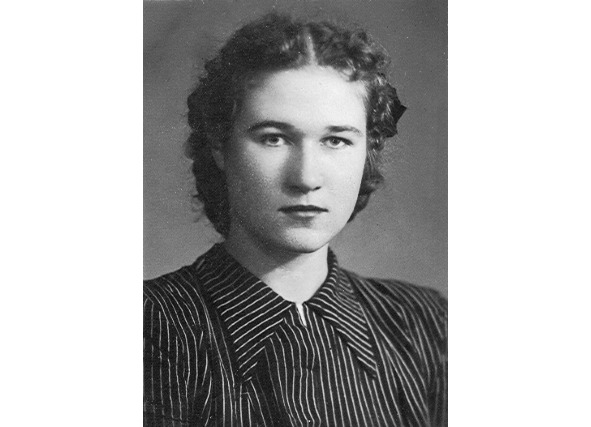

Юная мама – Пономаренко Ольга, Калачинск, 1955

Любимой школьной подругой мамы была Валя Степанова. После окончания школы Валентина подарила маме хороший фотоальбом с коричневой обложкой, а на последней странице написала замечательные стихи:

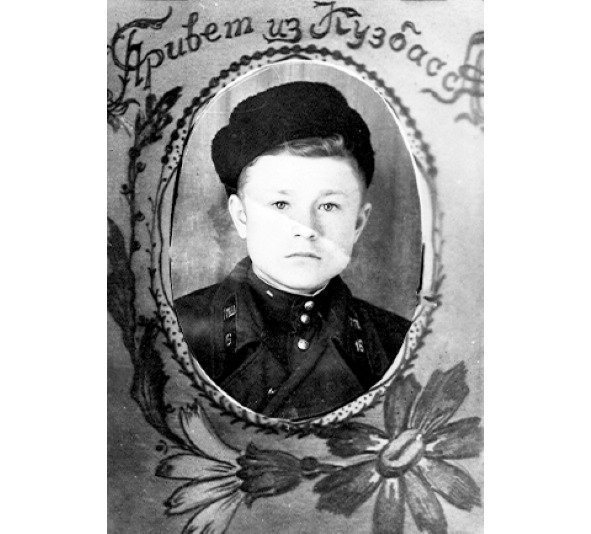

Душа замирает,Баян умолкаетКогда расстаются друзья…Отец мой, окончив 8 классов, поступил в ремесленное училище на Кузбассе. Он присылал оттуда маме свои фотографии, на одной из них, с виньеткой, он написал: «Дарю тому, кого люблю. Оленьке от Анатолия. Не забывай друга».

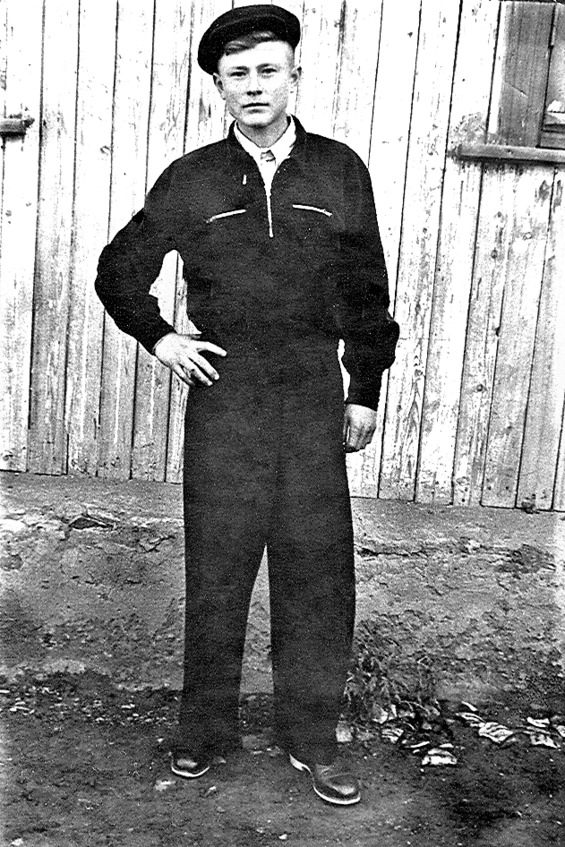

Юный отец – Вервейко Анатолий. Кисилёвск, 1953

Пономаренко Оля с подругой Валей Степановой. Калачинск, 1953

Валентина Степанова – актриса и режиссёр. Омск, 1950-е

Галя Перчина. Калачинск, 1954

Галина Баранова. Свердловск, 1955

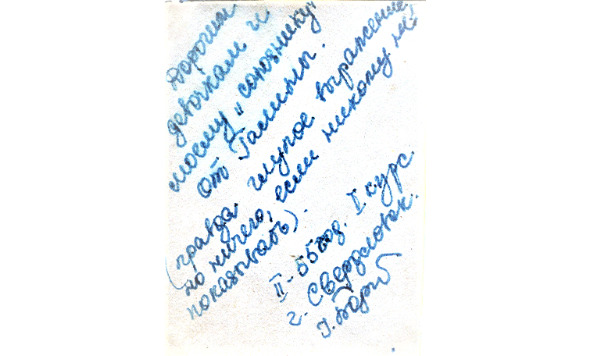

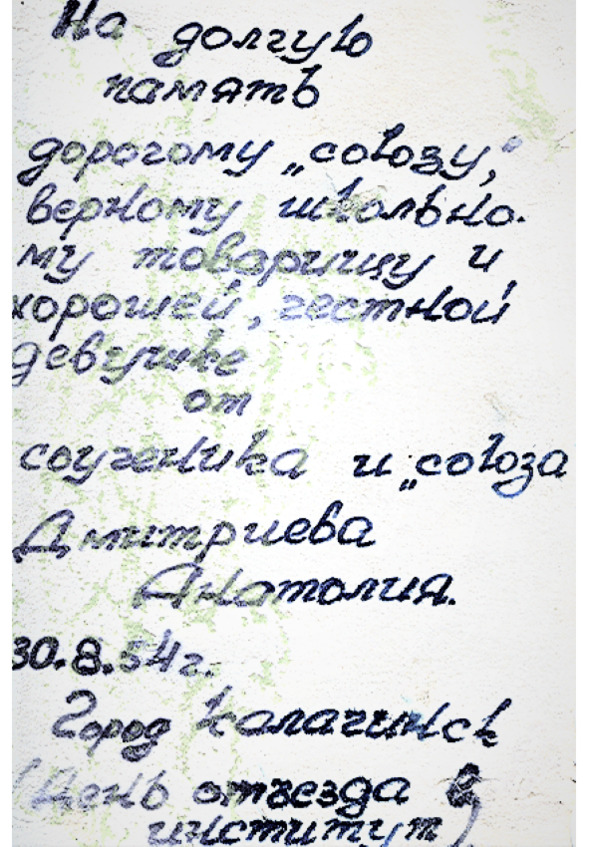

Дмитриев Анатолий. Школьный друг родителей. 1954

Подпись на фото, подаренном маме.

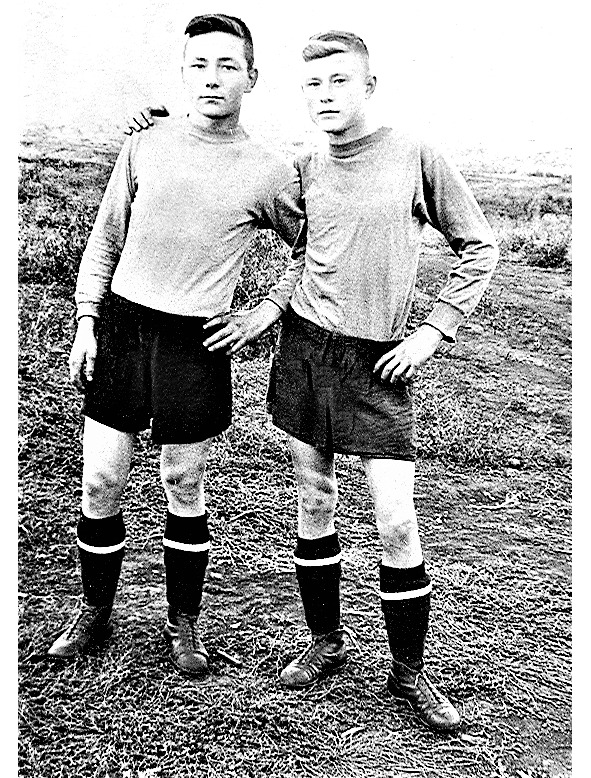

Два Анатолия и друга-футболиста – Косачёв и Вервейко.

Калачинск, 1953

Пономаренко Оля. Калачинск, 1952

Семья и школа, армия и работа

Школьная любовь моих родителей выдержала эту первую юношескую разлуку, и в 1955 году они поженились, а в 1956-ом родилась я. Так нас стало трое. После поездок моих родителей в экспедицию, отца моего призвали служить на Дальний Восток, в Хабаровск, где он был водителем у какого-то генерала. На армейских фотографиях он очень симпатичный, всегда подтянут и строен.

Вернувшись из армии в 1960 году, Анатолий Антонович стал работать шофёром. И я очень гордилась этой его профессией, любила запах бензина и всегда говорила: «Мой муж будет шофёром!» Все взрослые смеялись, слушая это моё изречение. А отец частенько брал меня с собой в недалёкие рейсы. Однажды он с зарплаты купил новенький проигрыватель, и первой песней, которую мы всей семьёй слушали на пластинке, была «о нём»: «Крепче за баранку держись, шофёр…»

Модный парень – Анатолий Вервейко: купил обновы со своей зарплаты! Калачинск, 1953

Наша семья провожает одноклассников родителей с детьми на остановке улицы Заводской. Калачинск, 1966

Одноклассники в гостях у Дмитриевых в Омске. 1970-е

В гостях у одноклассников родителей

Я бывала и с родителями, а позже, когда стала взрослой, и без них в гостях у их одноклассников, как будто у своих родственников. Особенно запомнились мои посещения самой близкой маминой школьной подруги Валентины Криницкой (до замужества Степановой). Она была режиссёром, жила в Омске и руководила театральным коллективом «У криницы». Её сын Вадим дружил с моим младшим братом Романом и присылал им с мамой свои фото из армии. А когда я училась в Ленинграде на ФПК преподавателей вузов по МХК в РГПУ им. Герцена в 1991 году, то мы с Валентиной Криницкой переписывались, она мне давала мудрые советы.

Вторым близким другом нашей семьи был Дмитриев Анатолий. Он тоже уехал жить в Омск. Когда он женился, то они с женой Галиной, стали дружить семьями с моими родителями. И мне приходилось бывать у них в гостях. Моя мама часто останавливалась у Дмитриевых, когда приезжала в Омск (жили они недалеко от Омского железнодорожного вокзала на улице Гризодубовой). И даже, когда родителей не стало, то они продолжали мне писать письма, присылать фотографии, интересоваться моей жизнью. И до сих пор мы перезваниваемся: мне уже 67 лет, а Анатолию Константиновичу – 87! И живут бывшие омичи Дмитриевы на Дальнем Востоке, а я на Алтае.

Как учились в 40-50-е годы в калачинской средней школе №1

Прочитав рукопись моей книги «В родных Калачиках», Анатолий Константинович мне написал свои воспоминания о жизни в родном городе. Вот что он писал о своих школьных годах: «Я тоже вспоминаю свою первую учительницу Лидию Николаевну (фамилию не помню) и уважаемую Ольгу Александровну Тимофееву (завуча школы, филолога), и первого учителя немецкого языка Гебель Артура Яковлевича (он в дневнике расписывался полной фамилией, а когда мы стали добавлять к его подписи букву «с» – сократил свою подпись до 3-х букв!), и «ботаничку, тонкую как спичка, на высоких каблуках и с ботаникой в руках» (имени её не помню), интеллигентного Сергея Карловича Гельвига, учителя рисования, и Михаила Антоновича Фурманчука (почти всегда улыбающегося; когда он пришёл в нашу школу, он вёл кружок пения, и я там «блеял» про «краснотал»). Уроки физики вёл Кузовкин Дмитрий «Кулонович», как мы его называли. Отчество его было созвучным (не помню), но иногда по запарке мы его так и величали «Кулоновичем». Но он не обижался – улыбался. Азартно вёл урок: вечно весь перемажется мелом!

Он вёл кружок физики. С ним мы радиофицировали всю школу. В воинской части купили самодельную радиолу и по радио на всю школу звучали политинформации, объявления, радиогазета, музыка.

В 9 и 10 классах у нас классным руководителем была Черненко Ефросинья Савельевна: суховато-строгая, но прекрасный математик.

И хотя в наши школьные годы у нас не было таких возможностей, как у тебя, Галя, но были и школьные вечера, и кое-какие кружки, и секции (правда, это уже в старших классах когда учились): и лыжи, и коньки, а в младших классах, летом – босоногое детство! Вспоминается это всё с грустью, но всё равно приятно вспоминать».

Вот так учились мои родители. Прошло девять лет после 1954 года, когда выпустился их 10 «А» класс из средней школы№1. И 1 сентября 1963 года в эту же школу поступлю учиться и я – в 1 «А» класс. И эти годы учёбы всю жизнь буду вспоминать, как самые счастливые и радостные. Я считаю, что мне очень повезло со школой и учителями!

Но об этом я расскажу позже. А пока мне хочется рассказать о своём родном доме и нашем замечательном дружном дворе, в котором я росла в Калачинске все свои школьные годы.

Глава 3. Соседи

Стою на улице Заводской на фоне своего дома, в котором жила наша семья с 1962 по 1974 годы. Калачинск, 2000. (Позже эти дома снесли).

«Под крышей дома моего»

От экспедиции (видимо, отец там тогда работал) они получили с мамой двухкомнатную квартиру в построенном для этой организации доме, похожем на карточный: его строили временно – на 5 лет. Стены дома внутри комнат были из какого-то толстого картона, между двойных стенок лежал шлак (если случайно пробивалась дырка, то это было видно), а снаружи дом был обит кирпичного цвета большими шиферными плитками.

Посиделки на лавочке у подъезда соседнего дома. Слева направо: Галя Вервейко, Люда и тётя Зоя Мерчанские, тётя Вера Данилова. 1966

Тётя Маша Попова (у неё в квартире дети нашего двора всегда смотрели телевизор один на весь двор) и моя мама. 1966

Кстати, этот «временный» дом стоял и вначале XXI века, и его жильцам, наверно, пришлось отметить его 50-летие! Так что, верна в нашей стране поговорка: «Ничего не бывает более постоянного, чем временное». Сам этот двухэтажный восьмиквартирный дом находился на улице Заводской, у бывшей остановки автобуса. А сбоку дома проходит небольшая улочка – имени Кирова, по которой он и числился под номером «94».

Наша квартира №2 была в первом подъезде, на первом этаже этого дома. В зале и на кухне были печки для обогрева (центрального отопления тогда не было). При входе был небольшой коридорчик. Справа – кухня. Слева – зал, за ним – смежная спальня, а в конце коридорчика, справа – умывальня. Остальные удобства были на улице – в общем деревянном туалете. Зал был свободный, в нём стояли диван, стол и телевизор, а в спальне – две кровати и письменный стол у окна (массивный, двухтумбовый, списанный в какой-то организации, но это было немыслимым счастьем для меня в те времена!) Над моей кроватью висел небольшой коврик: вышитый яркими цветными нитками мулине крестиком лыжник на тёмно-синем фоне, съезжающий с горы на лыжах, а впереди него бежал заяц, вдали стояли ёлочки среди снега. Это произведение мамы осталось в памяти, как символ моего детства: я очень его любила и всегда рассматривала, лёжа в кровати, перед сном.

Телевизор в нашей семье появился не сразу. Сначала был один-единственный чёрно-белый телевизор с небольшим экраном – на весь двор! Он находился в соседнем доме, в первом подъезде на втором этаже, в семье Поповых. У них росла дочка Наташа, чуть младше меня, с которой мы дружили в младших классах. Её мама, тётя Маша, была спокойной, доброй женщиной, никогда не выгоняла ватагу ребятишек, пришедших смотреть детскую передачу. А мы были рады-радёшеньки, сидя на полу, притихшие, смотреть на любимую тётю Валю (Леонтьеву), или учить вместе с игрушками слова английского языка. С удовольствием смотрели и детские фильмы 60-х годов. Конечно, мы в душе слегка завидовали обладателям телевизора, и мечтали, чтобы у нас дома он тоже когда-нибудь появился.