Полная версия:

В родных Калачиках. Воспоминания о советском детстве

Валентина Ивановна Зотова (в девичестве Баденко) ветеран Великой Отечественной войны. Калачинск, 1970-е

Бывшие фронтовики Зотовы с Фёдором Пономаренко (братом моего деда Якова, сидит в центре). Калачинск, 1950-е

Мамина тётя – Ефросинья Калиновна Баденко (сестра её отца, взявшая фамилию мужа) жила в Калачинске, рядом с горсадом, с ней жила и моя прабабушка – баба Соня (Софья Пономаренко – по мужу), которая умерла, когда я ещё не ходила в школу. А прадедушку звали Калина Пономаренко, он умер ещё до моего рождения. Говорят, что он был суров нравом, строго наказывал детей и внуков, когда считал нужным. Есть в семейном альбоме моей бабушки предвоенное фото их большого семейства с детьми и внуками, которое было сделано в 1940 году в селе Воскресенка Калачинского района. Главной достопримечательностью того времени был патефон с пластинкой, который стоял в центре фото на столе, а на другой стороне карточки надпись: «На пластинке звучит песня «Раскинулось море широко». Видимо, там, в селе Воскресенка, и жили при жизни прадеда мои прабабушка и прадедушка.

Баба Фрося, сестра моего деда Якова, была верующей. У неё в Калачинске, в доме, в переднем, правом углу в комнате, куда заходили из сенок, (а позже – в большой комнате) висела красивая икона с окладом – Богородицы с маленьким Христом. По выходным или большим церковным праздникам она ходила в Воскресенскую церковь (в Калачинске в те времена церкви не было). И это не мешало им с моей бабой Паной, её золовкой, дружить, ведь она была коммунисткой и атеисткой, не верящей в Бога. В этом вопросе они давали друг другу полную свободу совести. Обе они были спокойные, добрые и мудрые женщины, и говорили, встречаясь, на чисто житейские темы, сохраняя родственные отношения и помогая друг другу в трудные минуты. Ведь Ефросинья Калиновна тоже жила одна, так как муж в годы войны пропал без вести. Воевала на фронте и её дочь Валентина (мамина двоюродная сестра), которая, к счастью, вернулась живой с фронта с боевыми наградами. Но погиб её муж – офицер, оставив им сына и внука Геннадия. Позднее тётя Валя вышла замуж за бывшего фронтовика Зотова Ивана, и у них родились ещё дети – Сергей и Елена Зотовы – мои троюродные сестра и брат. Семья Зотовых жила в хорошем частном доме (наверно, ими же и построенном) в переулке Восточном, под номером 10.

Валентина Ивановна Зотова, вспоминая свою фронтовую молодость, рассказывала, что служила в прифронтовой полосе на Калининском фронте, в 8-ом отдельном мостовом железнодорожном батальоне монтёром связи, а позднее – телеграфистом. В одной из бомбёжек была контужена и потеряла слух. После этого лежала в санчасти батальона, и слух частично восстановился. За участие в защите Отечества она была награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени, потом награждалась юбилейными медалями. И всегда скромно считала, что вклад её в Великую Победу был невелик. Только рассказывала, что однажды, в 90-е годы приходили к ней молодые парни и просили продать свои орден и медали. На что она им ответила, что они просто не понимают, что для ветеранов значат их награды: ведь война всю жизнь им испортила, многие друзья погибли на фронте, и сами они всегда были на волоске от гибели. Как можно продать свою память и боль?

Дальнейшая жизнь тёти Вали прошла на калачинском элеваторе, где она проработала 31 год. Получала за свой труд благодарности и почётные грамоты. Её портрет висел на Доске почёта предприятия. Имя В. И. Зотовой было внесено в историю элеватора. Ей были вручены знак «Отличник соцсоревнования» и медаль «Ветеран труда».

Ещё росла в семье у прабабушки и бабушки Софьи – Шурочка – вторая двоюродная сестра мамы. Дочь Ивана Калиновича Пономаренко – брата маминого отца. Она была сиротой. Когда я была маленькой, тётя Шура частенько водилась со мной. Красивая, с нежным голоском, всегда женственная, она была большой модницей: любила краситься и красиво, модно одеваться. У неё был неплохой голос, и она даже недолгое время была артисткой Омского хора и ездила с концертами. Потом тётя Шура работала медсестрой в Омске, где жила, выйдя замуж за Чумакова Михаила. Они с ним и познакомились однажды случайно после концерта, когда она выступала, будучи артисткой, в селе, где он жил. Он был лет на десять моложе её, но очень любил свою жену и не желал, чтобы она рисковала здоровьем, рожая детей (у неё были с этим проблемы). Тётя Шура, Александра Ивановна Чумакова, была и от природы красива, но ещё очень любила косметику, всегда делала макияж на лице и красиво, женственно выглядела. Была похожа на артистку (хоть побыла ею совсем недолго в своей жизни). Так и прожили они с мужем всю жизнь вдвоём в однокомнатной квартире многоэтажного дома на улице Глинки в городе Омске.

Моя тётя Шура – артистка Омского народного хора. 1950-е

Галя Вервейко с троюродной сестрой Леной Зотовой. 1958

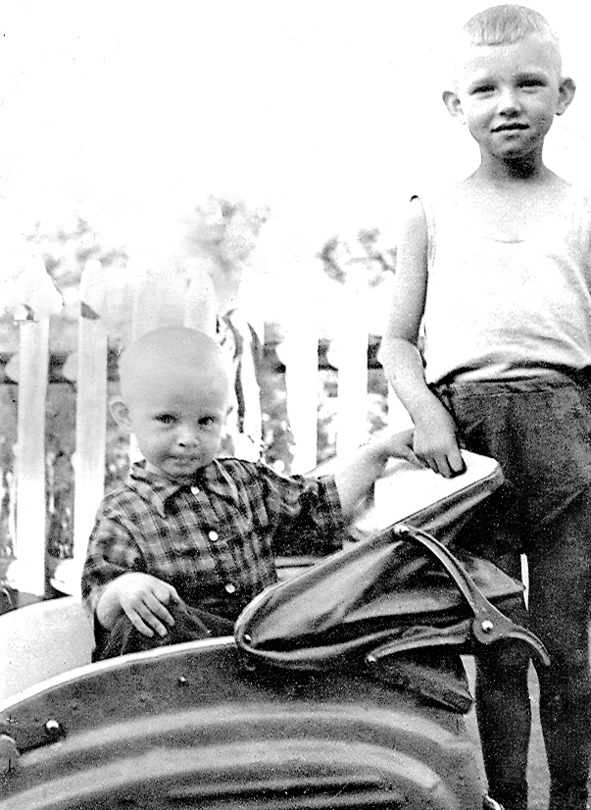

Мои троюродные брат Серёжа и сестра Лена Зотовы. Калачинск, 1958

Свадьба Елены Зотовой. 1970-е

Молодожёны с родителями

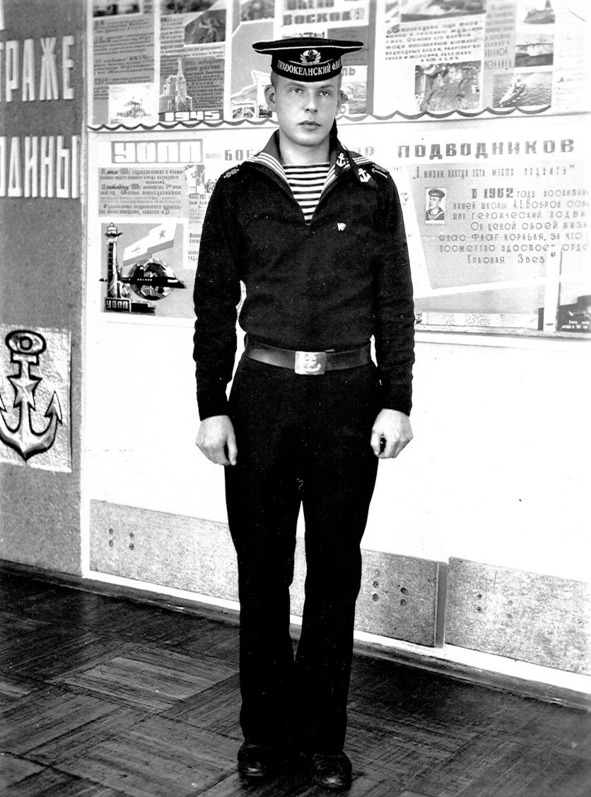

Сергей Зотов во время службы в ВМФ СССР. 1970-е

Был у Прасковьи Андреевны, моей бабушки, как известно, и родной брат – Кузьма Андреевич Рублевский. Жил он с женой Евдокией, двумя сыновьями, невестками и внуками в городе Апшеронске. Позднее бабушка не один год летом и осенью жила у них. Ей очень нравилось на Кубани, куда она мечтала когда-нибудь переехать жить – «в тёплые края».

Ещё одной горячей мечтой бабушки было – жить в благоустроенной городской квартире, какие она видела у родственников в Омске – с горячей водой (тогда её подогревали газовой горелкой в ванне) и газовой плитой. Тяжело было в пожилом возрасте топить печку, носить воду. И она говорила мне: «Может, тебе повезёт? И ты будешь жить так, как я мечтаю? Хоть бы ты пожила по-людски…» И в будущем эта её мечта исполнится.

Родные отца

Ну, а теперь я в своём повествовании перейду к родственникам отца.

В нашей семье все любили читать. Выписывались разные газеты и журналы, но больше всего запомнились «Огонёк», «Работница», «Крестьянка», «Правда», «Известия», «Омская правда» и калачинский «Сибиряк». В редакции этой газеты работал мой дед – отец папы – Вервейко Антон Евдокимович.

У него была большая семья: с бабушкой Марией Алексеевной Вервейко (в девичестве – Безродных), они воспитали восемь детей и девятого племянника – Виктора Безродных (сына бабушкиной сестры Прасковьи, жившей вместе с ними). Бабушка рассказывала, что когда-то с ними жила ещё одна её сестра Ксения, но она умерла до моего рождения.

Семья Вервейко. Калачинск, 1948—49. Слева направо – 1-й ряд: Гена, Зина, Витя Безродных, Валя, Надя; 2-й ряд: Валентин (зять) и Ольга (дочь) Дейнега, Антон Евдокимович и Мария Алексеевна; 3-й ряд: Нинель, Борис, Анатолий, Ксения Алексеевна Безродных.

Я со своими тётями – Зиной, Надей и Валей. Калачинск, 1958

Я была второй по возрасту внучкой в семье Вервейко. Первой была дочь самой старшей дочери Ольги – Валентина, её все звали «Валечка». Их семья жила на Кубани (фамилия – Дейнега). А я была дочерью четвёртого ребёнка семейства Вервейко и самая старшая «сибирская» внучка. Через три года после моего рождения на свет появился мой двоюродный брат Женя Вервейко – сын дяди Бори – старшего из братьев (после сестёр Ольги и Нели). Кстати, дедушка как-то мне рассказал, что вторую свою дочь Нинель они с бабушкой назвали в честь Ленина (если прочесть её имя обратно). Так хотелось увековечить имя всеми любимого тогда вождя! Обычно же её все звали коротко – «Неля».

Так вот, с Женей мы вместе росли, так как его родители – дядя Боря и тётя Лида Вервейко – частенько привозили его из Омска, где они жили, погостить в Калачинск. С ним мы обследовали дедушкин огород: ели паслён около забора, пробовали первые овощи или ягоды.

Я стою у дома деда по ул. Вокзальной, 46 в 2000 году

Рядом с домом деда был палисадник со стороны улицы (дом и сейчас стоит по улице Вокзальной, 46), недалеко от старого элеватора. В палисаднике росли цветы: астры, ноготки, анютины глазки. А над окнами обвивались вокруг нитей до крыши хмель и вьюн. В жаркие летние дни на широких досках пола, покрашенных яркой жёлтой краской, расстилались матрацы, на которых мы любили поспать в часы самой жары в июльские деньки после вкусного обеда, наевшись окрошки, щей или борща. Ставни в зале днём закрывали, и было так прохладненько, хорошо после невыносимой уличной жары.

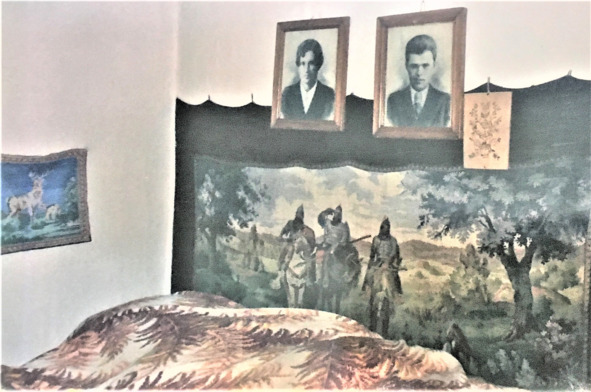

Фрагмент комнаты в доме дедушки и бабушки. Калачинск, 2019. Всё в ней сохранилось, как в музее, и в XXI веке!

Во дворе дома мы играли на ярко-зелёной травке-муравке, любили заглядывать в курятник, где сидели куры на нашесте или высиживали в тёплом местечке яйца, а петух важно вышагивал, хлопая крыльями и кукарекая. В сарае лежало свежее сено, а рядом стояла будка, в которой жил белый пёс с чёрными пятнами по бокам, его звали Полкан. А слева от сарая находился хлев, где жили корова и свинья (за загородкой). Иногда около свинки хрюкали маленькие поросята. Коричневую корову, с белыми пятнами, звали Зорькой. Её рано утром выгоняли пастись в общее стадо, которое обычно пастух уводил в поле за железную дорогу. Мы днём пили парное молоко (хоть не очень-то его в детстве любили!), так как нас бабушка с дедушкой уверяли, что оно очень полезно для здоровья детей. Бабушка ходила в полдень с ведром к стаду, где хозяйки доили на полянке коров. Вечером ходили с ней в хлев и смотрели, как бабушка доит молоко в ведро, сидя на маленьком стульчике возле коровы, а потом сбивает из сливок сметану в сенках.

Бабу Марусю мы очень боялись. Мария Алексеевна (так её часто величали даже собственные дети) была строгой, частенько на нас кричала, а иногда, показав на прутики, висевшие всегда на видном месте – на стене в кухне, попугивала нас, приговаривая: «Вот возьму – орясину!» И когда мы не слушались, и вправду, брала и бегала за нами по двору. Жиденькие прутики обжигали тело, когда она случайно попадала в нас, озорников. А мы смеялись и убегали.

Вот так баба Маруся иногда усмиряла внучат-озорников! (На снимке Рома Вервейко и Вадик Шананин). 1970-е

Мы притихали на какое-то время, а потом незаметно исчезали в огород. И старались там компенсировать за полученное наказание свои животики, уплетая, например, сладкие спелые тёмно-красные ягоды малины с кустов. Искали поспевшие огурчики в грядках с навозом и хрустели сочными зелёными плодами. Обычно они не были горькими, так как дедушка нас учил, что огурцы очень любят поливку, а если их редко поливать, то шкурка у них становится горькой. И он не жалел воды на огуречные грядки. Позже, в августе, поспевали красные и жёлтые помидоры, которые мы ели с сахаром. Особенно я любила продолговатые маленькие «дамские пальчики» со сладковатым привкусом. Вместе с дедушкой по вечерам мы поливали огород из небольших леек, купленных специально для нас, или – из шланга. Когда было жарко, то дедушка обливал и нас, чтобы освежить, а мы смеялись!

Обычно во дворе, у огорода, сооружался душ, сколоченный из свежих деревянных досок моим отцом – Анатолием Антоновичем Вервейко. На крыше стояла большая железная бочка с водой, которая за день нагревалась на сильном солнце. И было так хорошо и приятно стоять вечерком под тёплыми струйками воды!

Вечером все собирались в доме – на кухне. А в большой комнате было открыто окно в палисадник, занавеска красиво развевалась на ветру. Из палисадника доносился запах цветов. И я любила сидеть там одна и о чём-нибудь мечтать. Потом дедушка начинал нам всем что-нибудь читать вслух (после семейного ужина с жареной картошкой и салатом из овощей со сметаной) или рассказывать о своей жизни, усадив нас вокруг стола на кухне. У левой стены стоял буфет с посудой, а у двери, справа, стояла русская печь, на которую мы иногда забирались. На ней по ночам спала баба Паша – сестра бабы Маруси.

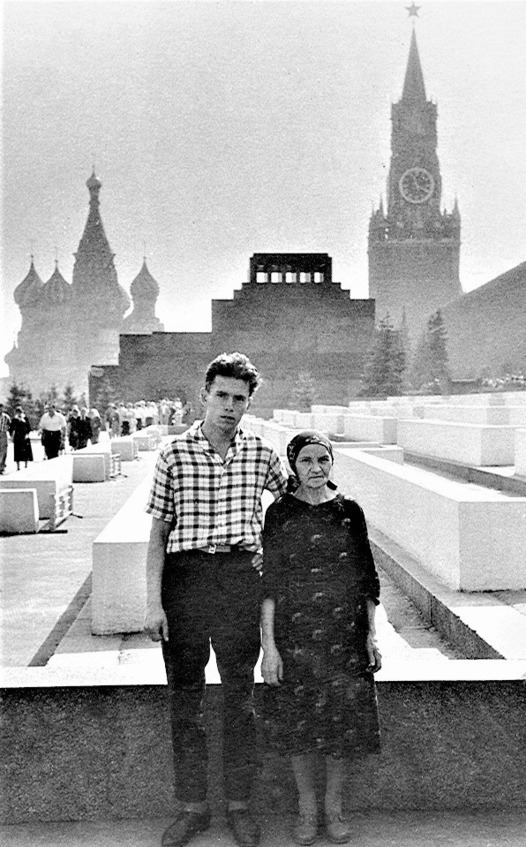

Виктор и Прасковья Алексеевна Безродных. Москва. 1960-е

Бабу Пашу, Прасковью Алексеевну Безродных, маленькую и худенькую (племянники её частенько поднимали на руки при встрече!), очень все любили в семье, она была безобидная, добрая. Любила петь за столом. Единственное, что не всем нравилось: она курила. Но и на это все как-то смотрели с улыбкой, снисходительно. Позже она уехала к своему сыну Виктору Михайловичу Безродных в Новосибирск, где он окончил два института, став инженером. Однажды он ездил со своей матерью в Москву, решив показать ей, неграмотной сибирской пожилой женщине, столицу. Дядя Витя прислал оттуда своим родственникам качественную чёрно-белую фотографию на Красной площади, где он стоит со своей мамой.

Днём дедушка обычно ходил по магазинам, закупая провизию, или работал за столом: писал что-то в свои тоненькие тетрадки. Заметки и статьи в газеты, мемуары о своей жизни. И мне всё это было очень интересно: что же это он там пишет? Иногда он читал написанное вслух бабушке. Сама она при мне никогда не читала и не писала, видимо, была не совсем грамотной. Но руки её никогда не знали покоя. Всегда, сидя за столом и слушая деда, она то пряла пряжу на прялке, то вязала, то что-то строчила на своей старенькой, но верной «зингеровской» швейной машинке. А по выходным, с раннего утра, любила ходить на базар и продавать сшитые и связанные детские вещички, которые перешивались и перевязывались – из больших.

В зале (всё в той же большой комнате) стояла печь, две большие железные кровати с перинами и подушками, кружевами по низу покрывал, круглый стол (он раздвигался по праздникам на – длинный продолговатый) – и комод с шифоньером, покрытые светлой полировкой. Мебель делал своими руками старший сын Борис Антонович, мой дядя, живший в Омске. На стене, над кроватью четы Вервейко, висели портреты дедушки и бабушки в молодости. Они умели создать в своей семье культ родителей, безмерно уважая друг друга, и этим вызывая уважение у своих детей и внуков. Бабушка (при всём её суровом характере!) называла мужа «Антоша», а он звал её «Марусей». Между собой они почти не ссорились, если иногда бабушка и начинала шуметь, то дед всегда в это время молчал и не продолжал ссору. Никогда из его уст я не слышала грубого слова. Он был во всём интеллигентом: и в своей работе, и в семейной жизни.

Над кроватью, что стояла у печки, висели балалайка в футляре и вышитый серо-чёрными нитками на голубом фоне портрет писателя Максима Горького. Это были «атрибуты» самой младшей их дочери – Надежды. Она училась в музыкальной школе и занималась вышиванием. Надя мне запомнилась, как неутомимая рассказчица, которая всё воспринимала с юмором, обращала внимание на такие детали в жизни, которые для многих остаются незамеченными.

Самым большим украшением комнаты была большая вышитая картина, где преобладали сиренево-фиолетовые цвета ниток – танцующая балерина. Её вышивала средняя дочь семейства – Зинаида. Она в это время училась в Омском педагогическом институте на историко-филологическом факультете, и позже стала учителем истории в калачинской средней школе №4, выйдя замуж за спортсмена – Геннадия Шананина, который был чемпионом России по мотокроссу. В нашем городе даже проводились всероссийские соревнования по этому виду спорта, так как у нас в Калачинске жили чемпионы – Бугаенко, Жеребятьев и Шананин, и все жители города активно приходили «болеть» за них.

На кроватях лежали «думочки» – маленькие подушки с вышитыми крестом яркими цветами на чёрном фоне материала, на столе и комоде – кружевные салфетки, вышитые и связанные молодыми дочерьми – Зиной, Валей и Надей.

Иногда мне вспоминаются «семейные баталии» на кухне. Когда мы оставались в доме одни: дед с бабой уходили в гости или уезжали к другим детям, то две самых младших сестры – Валя и Надя, начинали друг с другом спорить и «делить территорию». В эти мгновения они брали нас с Женей каждого на свою сторону: Валентина – меня, а Надежда – Женю. Кухня перегораживалась табуретками, и мы начинали либо метать подушки друг в друга, либо кричать (чаще это делали наши молоденькие тётушки-школьницы), не пуская на свою территорию «противника».

У тёти Вали в школе был очень дружный класс, а она была в нём комсоргом (училась она в средней школе№2, за линией железной дороги). У неё было очень симпатичное голубое школьное платье из шерстяной ткани, которое она сшила сама, так как умела прекрасно шить, получив аттестат портнихи в школе, после окончания 11-ти классов (тогда в школе получали и профессию, а не только теоретические научные знания). На этом платье очень красиво смотрелся красный комсомольский значок. Весь их класс очень любил свою классную руководительницу. По какой-то причине она уехала жить в Омск, не доучив их до конца учебного года в выпускном классе. Им хотели поставить другого классного руководителя, но комсомольцы на собрании постановили, что его им не нужно, они будут жить с самоуправлением. Педсовет разрешил им самим проводить классные часы, ставить оценки по дисциплине. И выпускники справились с этим. А после окончания школы через каждые пять лет собирались в Омске, в доме своей любимой учительницы. Иногда они, учась ещё в школе, в Калачинске, устраивали у кого-нибудь из одноклассников на дому свои классные вечеринки, и тётя Валя брала меня с собой, хоть я была ещё совсем маленькой, дошкольницей. Они пели свои любимые комсомольские песни, танцевали модные танцы – 60-х годов ХХ-го века. И мне это очень нравилось. Хотелось скорее вырасти, чтобы также собираться со своими школьными друзьями, а главное – хотелось быстрее вступить в комсомол!

Свадьба Геннадия и Нины Вервейко. Калачинск, 1961

Фотографии в нашем семейном альбоме напоминают об одной свадьбе – младшего из братьев в семье Вервейко – Геннадия (пятого ребёнка в семье). Было это в 1961 году. На отдельном фото – очень счастливая, смеющаяся пара молодожёнов – Гена и Нина Вервейко. А рядом, на другой фотографии, изображено всё большое счастливое семейство за свадебным столом. И что самое смешное – мы с Женей (мне – 5 лет, а ему – 2 года) сидим в центре стола, как жених и невеста, на руках у дедушки с бабушкой. А жених с невестой – «сбоку-припёку» – с правого края стола. Причём, жених сидит, а невеста – стоит! Вот как всё смешно получилось в весёлой свадебной кутерьме! Дядя Гена с тётей Ниной вместе учились в железнодорожном техникуме, после его окончания они работали на станции «Калачинская», получив за линией, почти рядом с железной дорогой, квартиру. Когда мы приходили к ним в гости, то меня очень удивляла дребезжавшая от проходивших мимо поездов посуда в шкафах. Дядя Гена был всегда очень похож на деда, и внешне, и по характеру – добрый, рассудительный, обычно – с улыбкой на лице. (Вообще-то, все три брата были почти «близнецами» по своей внешности, и их можно было спутать, когда они были по одному). Тётя Нина была красивой, с толстыми тёмно-русыми косами, весёлой, доброй, но всегда принципиальной и очень справедливой. Всю жизнь старалась помогать многочисленным родственникам, как своим, так и со стороны мужа. В молодости она активно участвовала, как актриса, в спектаклях народного театра, который занимался в стенах клуба железнодорожников. В 60-е годы у них с дядей Геной родились две дочки – сначала Иринка, а позже и младшая – Людмилка. Позднее они уехали всей семьёй жить и работать в Кемеровскую область. Жили очень дружно, а летом всегда куда-нибудь ездили всей семьёй отдыхать – по путёвкам или к родственникам (у тёти Нины они жили на западе России), так как у железнодорожников были льготные бесплатные билеты в поездах на всю семью. Моя мама всю жизнь дружила с тётей Ниной, они переписывались и встречались. А при встрече вели душевные разговоры. Тётю Нину все любили и уважали в семье Вервейко, она пользовалась непререкаемым авторитетом, так как во всём старалась быть справедливой и честной.

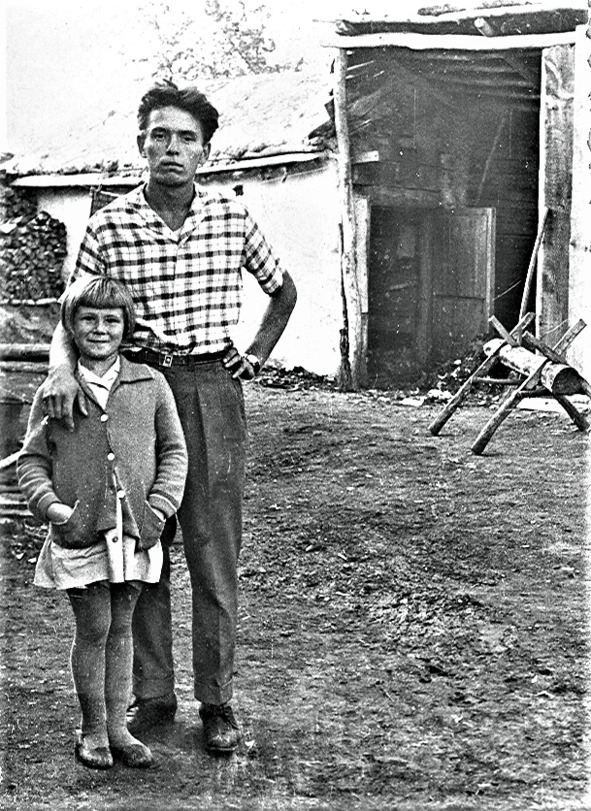

Мне 6 лет. С дядей Витей Безродных во дворе дедушкиного дома. Калачинск, 1962

Все дети большой семьи Вервейко на свадебном фото 1961 года – молодые, красивые, дружные, счастливые… Отец семейства их всегда настраивал на то, что нужно обязательно учиться, чтобы получить высшее образование. Своим примером работы в редакции он показывал, как важно быть грамотным человеком, чтобы тебя уважали в обществе. И позднее все дети Антона Евдокимовича получили профессии, полезные обществу. Ольга Антоновна Дейнега работала в потребкооперации в городе Славянске-на-Кубани (была начальником отдела цен горпо). Нинель Антоновна Вервейко – инженером (она окончила Омский автодорожный институт) в городе Темрюке Краснодарского края. Борис Антонович Вервейко стал строителем, начальником цеха на заводе ЖБИ в Омске, затем – директором омского отделения фирмы ПанСиб. Анатолий Антонович Вервейко – получил профессию экономиста в Омском сельскохозяйственном институте (работал начальником инспекции Госстраха в Калачинске, заведующим райфинотдела в Исилькуле и зам. председателя райисполкома в Кемеровской области – г. Мариинске). Геннадий Антонович Вервейко перед уходом на пенсию был начальником по гражданскому строительству на Кемеровской железной дороге. Зинаида Антоновна Шананина – педагогом в Калачинске (была учителем истории в средней школе №4). Валентина Антоновна Прокофьева участвовала в строительстве Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае после окончания Омского автодорожного института. Надежда Антоновна Вервейко стала ревизором Омского областного РУ. А племянник Виктор Михайлович Безродных работал в Новосибирске в конструкторском бюро НИИЖТа, был автором проекта железнодорожного вокзала в Калачинске, а позже – в 90-е годы, руководил крупной строительной фирмой ПанСиб, живя в Новосибирске и в Москве.

Антон Евдокимович и Мария Алексеевна Вервейко были почётными родителями: они участвовали в работе родительских комитетов школ, где учились их дети, выступали перед общественностью, делились секретами своего воспитания. А бабушка хоть всю жизнь почти и была домохозяйкой, но любила заниматься общественной работой – была квартальной на своей улице. А в свои молодые годы, ещё до замужества, живя в Иркутской области – городе Тулуне, она была и воспитателем в детском саду, и нянечкой, потом – пионервожатой в школе. В начале 20-х годов была активисткой в борьбе с беспризорностью: снимали беспризорных ребят с поездов и определяли их к месту. Иногда Маруся брала их на воспитание в свой пионерский отряд. Пыталась отучить их от воровства (они даже простыни с кроватей, на которых спали, воровали и продавали!). И всё-таки её отряд в школе стал лучшим, за это их наградили поездкой в Москву на встречу с Надеждой Константиновной Крупской.

Родня Вервейко. Калачинск, 1958

Вот так разрослась родня к 60-летнему юбилею дедушки. 1965