Полная версия:

Матильда Кшесинская – прима Императорского балета 1 том XIX век. Документальная повесть-роман о русском балете рубежа XIX—XX веков

Именно Феликс Иванович Кшесинский способствовал введению мазурки в то время в Петербурге и Москве. Благодаря его темпераментному исполнению и любви Императора Николая Первого к этому польскому танцу, мазурка была введена на сцену. А затем, в упрощённой форме, стала вводиться повсюду на балах. Феликс Кшесинский стал известным в Петербурге учителем мазурки, у него стали брать уроки многие богатые люди и принимать его у себя дружески. Иногда он давал уроки их детям. Тогда он брал с собой Малю, которая показывала ученикам движения этого танца и увлекала их в темпераментный ритм мазурки на уроках.

«Мы всегда занимали большие квартиры в лучшей части города и непременно с большой залой, в которой отец давал уроки. Время его уроков я очень любила», – вспоминала Матильда Феликсовна. И воспоминания вновь уносили её в Петербург, в красивые просторные комнаты квартиры родителей. Пока за дверью давал урок отец, и оттуда раздавались звуки вальса или мазурки, Маля, ещё совсем маленькая, крутилась перед зеркалом и «изображала» музыку. Она просила маму надеть ей длинное, «бальное» платье. Навешивала на свою тоненькую шейку мамины блестящие украшения и представляла себя богатой графиней Красинской… Вот такой красивой она будет ходить на балы, когда станет взрослой дамой…

Матильда помнила свой первый детский польский костюм, который ей сшили, когда девочке было четыре года. Его долго хранили в семье. И, уже став взрослой, Матильда Феликсовна отдала его в Бахрушинский театральный музей. Костюм был такой маленький, как будто его шили на куклу. Отдала она в музей и свои детские танцевальные туфли, в которых Малечка впервые выступала на сцене Большого театра Петербурга в балете «Конёк-горбунок». Шла красивая картина подводного царства, когда на сцене появлялась малышка, похожая на ангелочка – в парике, но изображала она маленькую русалочку. Она должна была вынуть кольцо из пасти большого кита – в этом и заключалась вся её роль. Кольцо Малечка получала перед началом спектакля, сама клала его заранее в пасть кита, а во время действия сказки вынимала. Всё это происходило уже в конце балета. Но, несмотря на это, девочка приходила в театр с кем-нибудь из членов их семьи за час до начала спектакля, боясь опоздать. Получала кольцо и парик и шла готовиться к спектаклю.

Любовь к танцу и театру у маленькой Малечки с каждым годом становилась сильней. Отец угадывал в ней особенное дарование. Но он боялся, как родитель, ошибиться: ведь каждому отцу и матери его ребёнок часто кажется особенным, талантливым. А у них с Юлией это был поздний ребёнок, в дочери они просто не чаяли души. Поэтому он решил пригласить к себе домой балетмейстера Льва Иванова. Он не только сам был одарённым исполнителем и помощником самого Петипа в театре, но и несколько лет уже преподавал в младших классах Театральной школы. Нужен был его совет: стоит ли отдавать в балет его маленькую дочь?

Однажды после репетиции Феликс подошёл к Иванову и попросил зайти к нему домой:

– Я хочу показать тебе свою меньшую дочь и посоветоваться, что с ней делать? Сошла с ума по балету, в театр не брать – плачет, а возьмёшь – не спит целую ночь, и всё время старается изображать из себя балерину.

Когда они пришли в квартиру Кшесинских, то Лев Иванович увидел одетую в балетный костюм семилетнюю девочку, которая, ещё никогда не учившись классическому танцу, а только видевшей, как его танцуют другие, с замечательной ловкостью и грацией выделывала всевозможные балетные па. Останавливаясь, между движениями, она принимала разнообразные, а иногда и очень трудные для её возраста позы. Лев Иванов был удивлён такому детскому увлечению. И всё пристальнее всматривался в маленькую танцовщицу. Наконец, понаблюдав за ней, он решил, что это её призвание и в ней есть несомненный талант.

– Учить надо, – сказал он её отцу, – и учить немедленно. Такая любовь к танцам явление редкое. Ты увидишь, что она будет балериной и знаменитостью!

Такой вывод Льва Ивановича Иванова определил судьбу будущей прима-балерины Императорского балета Матильды Кшесинской. И вскоре девочка поступила на учёбу в Императорское Театральное училище.

Мале Кшесинской 8 лет. 1880 г.

Глава 7. В Императорском Театральном училище

Матильда Феликсовна с теплотой и любовью вспоминала Театральную улицу в Санкт-Петербурге, где находилась её Театральная школа. Эта улица для тех времён была широкая, но короткая. И шла она за Императорским Александринским театром в сторону Чернышёва моста. Этот архитектурный ансамбль зодчего Росси жёлто-белого цвета был одним из красивейших в Петербурге. В зданиях находились казённые учреждения. С правой стороны от театра – министерство с театральной цензурой. А вся левая сторона была занята великолепным зданием Императорского Театрального училища. На его стенах находились лепные барельефы.

Эта улица всегда была тиха. Александринский театр своим фасадом со знаменитыми конями был повёрнут к Невскому проспекту.

Императорское Театральное училище было и в Москве. И оба училища подчинялись Министерству Императорского двора и состояли в ведении Дирекции Императорских театров. Императорские театры и Императорские училища двух столиц как бы составляли одно целое. Их артисты могли выступать в обоих городах.

Императорское Театральное училище в Санкт-Петербурге относилось к числу старейших балетных школ в мире. Основала её в 1738 году Императрица Анна Иоанновна (племянница Петра I). И с первых дней своего существования школа держала планку одной из лучших.

Театральная улица в XIX веке. Справа здание Театральной школы

Французский танцмейстер Жан Батист Ланде стал первым педагогом «Танцовальной Ея Императорского Величества школы». Первыми учениками были двенадцать девочек и двенадцать мальчиков – дети дворцовых служащих. Они овладевали бальными танцами своей эпохи, которые и были основой для выступления в балетах. Так в Российской Империи впервые появился свой балет.

В стенах Театральной школы Санкт-Петербурга состоялось большинство важнейших событий, которые повлияли на весь русский балет. Именно здесь работал первый русский балетмейстер Иван Вальберх (Лесогоров). Им была подготовлена труппа перед приездом в Россию знаменитого француза Шарля Луи Дидло, который стал основателем методики классического танца – стержня образовательной программы балетных артистов. Дидло своей деятельностью добился того, что русский балет стал частью европейского, где в то время складывалась новая система пуантного классического танца. На рубеже XVIII – XIX веков русский балет уже превосходил многие зарубежные труппы.

Позднее по приглашению Дирекции Императорских театров прибыл другой всемирно известный француз – Жюль Перро. Он был крупнейшим балетмейстером эпохи романтизма. После него петербургским балетом руководил Артюр Сен-Леон, тоже француз.

Эстафету от Перро и Сен-Леона принял Мариус Петипа, также приехавший из Франции. Он отдал русскому балету шесть десятилетий. И то время, когда он был во главе русского балета, было названо «эпохой Петипа». Прекрасным преподавателем в старших классах был в те времена швед Христиан Иогансон. К концу их деятельности в Россию приехал итальянец Энрико Чеккетти, обладавший необыкновенной техникой. Благодаря ему возник интерес к мужскому танцу. В театральной школе работало и много других великолепных педагогов.

Каждый иностранный балетмейстер привносил в русский балет черты своей национальной школы. И русская балетная школа все их впитывала – французскую, итальянскую и шведскую.

Каждую осень в училище принимали новых учеников. Поступали дети девяти-одиннадцати лет. Матильда помнила, как сначала она прошла медицинский осмотр. И только когда доктора признали девочку здоровой и пригодной к обучению хореографией, она показывала свои способности перед солидной комиссией педагогов и администрации. Жюри было очень строгое. Многих детей на вступительном экзамене «отсеивали», и из желающих оставалось учиться совсем немного. Причём весь первый год обучения был пробным, то есть педагоги смотрели, сможет ли учиться ребёнок хореографии в дальнейшем, и только после его окончания принимали детей на постоянную учёбу. Во всей школе обычно училось 60—70 девочек и 40—50 мальчиков.

Многие родители, живущие в Петербурге, особенно из простолюдинов, стремились отдать в Императорское Театральное училище своего ребёнка: там ученики и ученицы находились на полном казённом иждивении и получали профессию артиста. Весь учебный год дети находились в здании учебного заведения, только на летние каникулы их отпускали домой. Самые способные из детей и старшие в школе иногда выступали на сцене.

Матильда Феликсовна вспомнила, как их, воспитанников Театрального училища, изредка вывозили из широких ворот здания школы в карете на репетицию или спектакль в Большой театр. Карет таких было несколько. Они были огромными, старомодными и наглухо зарытыми. И даже на самое маленькое расстояние учеников вывозили в них. Люди с любопытством разглядывали их экипажи и пытались разглядеть, кто же прячется за большими окнами в них.

В 17—18 лет обучение в школе заканчивалось, и выпускников зачисляли в труппу Императорских театров. Артисты балета находились на службе 20 лет. После этого они увольнялись на пенсию или оставались на службе по контрактам. Поэтому за тех, кто поступал учиться в это заведение, мамы и папы были спокойны: их дети будут обеспечены на всю жизнь, хоть маленьким, но постоянным жалованьем.

Детей учили в балетной школе не только танцам. Они учили и другие предметы, которые проходили в то время в обычных школах. Обучение длилось семь – десять лет.

Только некоторым из детей разрешалось жить дома. И таким исключением были все трое детей из семьи Кшесинских. Родители Матильды были людьми состоятельными, и, напротив, не хотели, чтобы их дети жили на полном казённом обеспечении вне дома. Они считали семейную обстановку главным воспитанием своих детей. И, несмотря на то, что с них спрашивалось за учёбу вдвойне, дети Кшесинских были рады, что живут дома, рядом с родителями.

Первой из них в Театральное училище поступила старшая сестра Матильды Юлия. Затем через два года учеником его стал её брат Юзеф. И только четыре года спустя определили в Театральное училище Малю. Это случилось осенью 1880 года, когда девочке минуло восемь лет.

Училище занимало два верхних этажа трёхэтажного здания. Второй этаж называли бельэтажем. Там помещались воспитанницы. А на третьем, верхнем этаже, жили и учились воспитанники. На каждом этаже были просторные репетиционные залы, классы и дортуары с высокими потолками и огромными окнами.

Помещения воспитанников и воспитанниц были строго отделены. На этаже мальчиков находилась большая нарядная церковь. В хорошую погоду она была залита солнцем. Иконы сверкали драгоценностями, которые преподносились Театральной школе бывшими воспитанниками – артистами Императорских театров. Воспитанницы поднимались в церковь со своего этажа по широкой парадной лестнице. Они были все в длинных форменных платьях с короткими белыми пелеринками, со строго приглаженными волосами и туго заплетёнными косами. Их сопровождали классные дамы. На службы ходили в праздничные дни: по субботам были всенощные, а по воскресеньям – обедни.

В школе был строгий, почти монастырский режим. Общение между воспитанниками и воспитанницами было строго запрещено. Но всё-таки дети находили много хитростей и уловок, чтобы передать записочку или улыбнуться друг другу, пока классные дамы были заняты другими делами. Умудрялись даже заводить кокетливую игру. Всё это было наивным, детским. И, несмотря на все преграды, появлялись лёгкие увлечения, иногда они носили характер любви.

В связи с этим Матильда вспоминала Фёдора Израилева, с которым они часто танцевали в паре на репетициях и выступали в спектаклях. В своём дневнике школьных лет она часто писала о нём, ей было важно, как он ей кланялся при встрече (а иногда и нет, когда был чем-то недоволен или они были в ссоре), что говорил, как брал за руку во время танца и как смотрел на неё. Иногда он приходил к ним в гости домой и участвовал в их семейных вечерах с танцами и играми, его приглашал её брат Юзя.

Например, 26 ноября 1886 года Матильда сделала такую запись: «От всяких мальчишек поклона не принимаю!», когда ей передали поклон от кадета Ушакова. И дальше продолжила: «Израилев другое дело, он вхож к нам в дом, и я знаю его хорошо».

Иногда девочки в Театральной школе делились своими секретами. «Карточки Титова я показала Л. Ильиной, он ей нравится, и когда я ей показала карточку, она покраснела и сказала, что непременно купит его карточку, и потом всё вспоминала о нём. Я Матвееву и Ильину ужасно смешила рассказами. Матвеева сказала, что со мной весело сидеть. Я старалась узнать, кто нравится Матвеевой, но так и не узнала».

И об отношении к Фёдору 25 февраля 1887 года в дневнике Матильды была такая запись: «… когда был разговор об Израилеве, я совсем нечаянно сказала Матвеевой, что я не то чтоб интересовалась Израилевым, а люблю его как брата, и потом я сама расхохоталась и покраснела. Но этого никто не слышал».

В пятницу, 20 марта 1887 года Маля писала в своём дневнике: «Весь вечер я вырезывала закладку для Израилева, но не кончила. А после ужина не было времени, надо было идти спать». И на следующий день, в субботу: «Я нарочно встала в половине 8-го, чтобы кончить закладку. Юля, мама, Ольга и все любопытничали, кому я делаю, и отгадывали… Но я им всё говорила, что я скажу, кому делаю, когда будет готово. Наконец, когда я кончила, сказала и папе, кому я делаю. Все удивились, что не могли догадаться. Закладку я взяла в училище, чтобы отдать Израилеву».

Матильда и Фёдор иногда писали письма друг другу, как было принято у них в Театральной школе, и передавали их через друзей и подруг.

Фёдор очень уважительно относился к Мале и часто называл её на репетициях или во время выступлений на сцене по имени и отчеству: «Матильда Феликсовна». И выпустились они из школы в один год – 1890. Но Фёдор недолго танцевал в Мариинке, он имел талант драматического актёра, и в будущем окончил драматические курсы и перешёл работать в Александринский театр, уже через два года после окончания их курса.

Нравилась Матильда и другим воспитанникам из своего выпуска. Например, Дмитрию Трудову. 30 декабря 1886 года учащиеся Театральной школы участвовали в балете «Волшебные пилюли», и за кулисами в театре Маля стояла с Машей Андерсон, около них стояли воспитанники. «Маня опять разговаривала с Трудовым, – писала в тот день Матильда, – я как-то обернулась к ним, и Маня мне сказала: «Дорогая Матильда Феликсовна…» «Зачем вы так говорите, можно сказать короче, – обратился к ней Трудов, а потом я только и слышала фразу, сказанную им, а именно: «Да я об Матильде Феликсовне думаю. День и ночь». Но я сделала так, как будто бы я ничего не слышала».

20 января 1887 года Матильда утром ехала на извозчике с братом Юзей в Театральную школу. И вот что он ей рассказал. Трудов каждый день просит Юзефа передать Мале поклон, но брат отвечает ему, что Маля не принимает поклонов. А когда Трудов и Израилев поссорятся, то Федя говорит Мите: «Ну да! Ты всё перенимаешь с Кшесинской!» И Трудов на него за это очень сердится. И в тот же день Матильда продолжала запись: «Опять, когда я сегодня шла в классы, Трудов отворил дверь и мне поклонился».

Ученицы Театральной школы поздравляли друг друга с праздниками. У Мали 2 марта были именины, это был понедельник и в школу она не ходила. А 3-го марта писала: «Я сидела в классе. Прибежала Маня Андерсон меня поздравить и показала свои пробные карточки. Меня сегодня все поздравляли с прошедшими именинами. Я рассказывала Матвеевой и Ильиной, что получила, и ещё нескольким воспитанницам».

По большим праздникам, таким как Рождество, Новый год или Пасха, девочки и мальчики, которые учились с Матильдой или танцевали вместе в спектаклях, приходили в дом Кшесинских, где их угощали, они весело общались, писали друг другу в альбомы для стихов, танцевали, занимались разными играми. Иногда девочки оставались ночевать. Чаще всего это были Лёля Левинсон, Маня Андерсон, Оля Преображенская, Аля Кустерер, Вера Хамарберг, иногда Женя Обухова. Мальчиков приглашал брат Юзя. Приходили Федя Израилев, Дима Трудов, Саша Титов, Носов, Коля Андреев.

Иногда в Театральной школе в большом классе репетировали свои роли итальянские балерины, и всем воспитанницам хотелось посмотреть, как они репетируют. 18 апреля 1887 года Матильда писала: «Я в столовой читала книгу, потом стояла на стуле с Вишневской и смотрела репетицию Бессоне. Здесь стояли и другие воспитанницы старших классов… Петипа показал на нас Бессоне и сказал: „Какая пирамида!“ Потому что много воспитанниц стояло на стульях».

Много интересных историй из своей школьной жизни в Театральном училище описывал в своих воспоминаниях брат Матильды Юзеф (или Иосиф). «Когда я поступил в Театральное училище (в то время императорское), где занимался исключительно по искусству, младший класс был под руководством Н. И. Волкова, который как артист был весьма посредственный, но как преподаватель, особенно начинающих, – превосходный; старший же класс, так называемый „Perfection“ – в руках, уже в ту пору признанного как балетмейстер, знаменитости M. Petipa».

Петипа вёл у старших воспитанников три класса – классику, бальные танцы и мимику. Главную роль в его восприятии, как преподавателя, играло то, что у него был непоколебимый авторитет незаменимого балетмейстера, «и, разумеется, тот, кто сумел приобрести его любовь в классе, тот имел ход и на сцене; вот это-то более сознательных и заставляло стараться. Но наибольшее воспоминание осталось, конечно, от некоторых смешных его сторон…» Особенно ученикам запоминались его выражения на ломанном русском языке, который он, прожив шестьдесят лет в России, так и не смог хорошо изучить.

«Вот некоторые из его выражений: «О, капуст голова, мой кухар лучь танцевал с котлет» – это означало – при его порицании непонимающих его: «У тебя голова – кочан капусты, и моя кухарка лучше делает котлеты, чем ты танцуешь». Или: «о, как твой рус глупий», «я говорит по-русски, а ты не понимай, я по китай не можь говорить».

А слово «молодца» у Мариуса Ивановича означало «молодец». И по поводу этого у Юзефа было такое воспоминание. Был у них в классе очень способный классический танцор Ося Дорофеев. Он был сыном бутафора Большого театра. Парень был талантливый, но ленивый и часто пропускал занятия под предлогом болезни. Когда он был на уроке, то Петипа ему ставил – «5», а когда пропускал, то в журнале ставил «Mal.», (полное слово «Malade», что по-французски – «болен»).

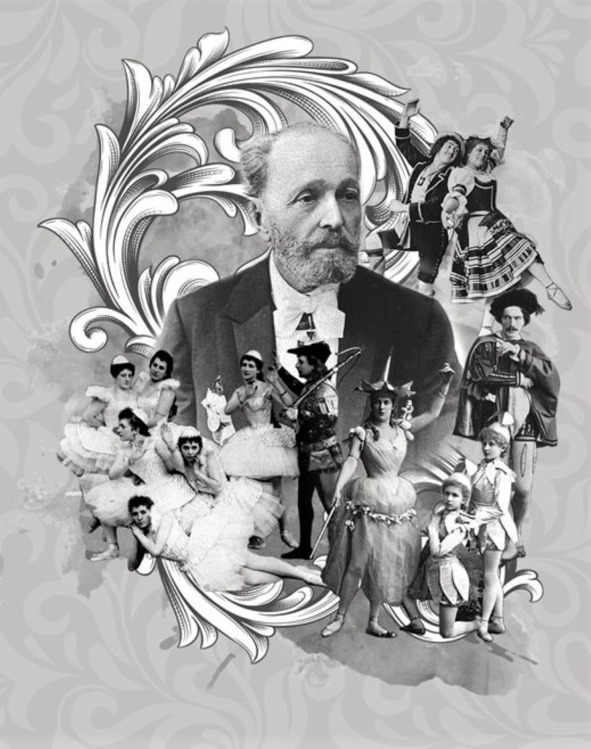

Фотоколлаж. М. Петипа с артистами – своими учениками

И вот однажды этих «Mal.» стояло на целую неделю. И вот вдруг вызывают Осю к инспектору – Ивану Сергеевичу Орлову, который раз в неделю проверял журналы. Это был простоватый и милый старичок. Но тем не менее, Ося испугался. Ведь за обман он мог остаться несколько воскресений без отпуска: был такой порядок в школе – в случае неодобрительных оценок. (А во время проверок доктора ему ставилось в те дни «здоров»). Было это в самый канун его именин. И дальше Иосиф Феликсович описывал ситуацию так: «Вот встал он в струнку перед Орловым и так мягонько спрашивает: «Что прикажете?». А Иван Сергеевич тык пальцем в журнал: «Это что?» Побледнел наш Ося и, весь трепеща, говорит: «А это… писано по-французски «Mal…!» – «Я сам вижу, что по-французски, да зачем он пишет эти «Mal.» – маль да маль?» А Дорофеев наш возьми и бухни: «А это сокращённое «молодца» – молодец». Как на эту реплику наш инспектор взвизгнет, да гладить по плечу: «Ай, да Оська, ай да Ося. Ну, и уважил ты меня», и обращается ко всем писцам правления: «Вот, рекомендую – вот талант, самому Петипа мало стало пятёрки ставить, так всю страницу исписал – молодца да молодца. Да, Оська, и я скажу – молодец! Вот, на целковый к именинам на пирожное».

«Но что мы будучи ещё учениками любили, так это бальные танцы, – продолжал Юзеф. – Эти занятия всегда происходили в нижнем этаже, т.е belle e`tage, в помещениях, занимаемых воспитанницами. В этот день мы, воспитанники, уже с раннего утра к вечеру, когда происходил класс, готовились, начищали сапоги, платье, готовили крахмальные воротнички, изводили невероятное количество мыла, и, кто мог, душился. В эти дни в классе мы имели возможность, несмотря на самый бдительный надсмотр классных дам, с нашими партнёршами обмениваться не только взглядами и пожатием рук, но даже некоторыми фразами». И Петипа, как педагог, понимал своих воспитанников: «Мариус же, будучи сам огромным ловеласом и ухажёром, лихо подмечал, который и какая кем интересуется, и как бы невзначай и совершенно нечаянно ставил их в пары».

И однажды Юзя выкинул такой номер. Среди школьников он выделялся как рифмоплёт и беллетрист в стенной газете, а также рассказчик весёлых анекдотов. И вот его вся классная братия просила за них написать письма девочкам, которые им нравились, а потом все целую неделю ждали ответа от них. Обычно эти письма передавались во время исполнения кадрили или лансье по пятницам. Это составление писем Кшесинскому поднадоело, и ему захотелось подшутить над своими товарищами. Он написал всем одинаковый текст, а те его переписали и передали своим возлюбленным. Приходят на следующий урок, а девочки на них не смотрят – обиделись. А во время исполнения танцев, нехотя подают руку, а при возможности зло отдёргивают. Оказывается, девочки после прошлого урока стали показывать в дортуаре друг другу письма от мальчиков, а они все оказались одинаковыми!

«Каким-то путём сие дошло до Мариуса, и вот он призвал меня, долго смотрел прищурившись, потом обратился к всегдашнему и всеми любимому второму балетмейстеру, чудному артисту и музыканту Льву Ивановичу Иванову и говорит: „Лёвушка, ти молодцы, но эта каналь (я) djubl (вдвойне) молодцы“. Разумеется, при таком поощрении из нас вырабатывались весьма галантные юноши, но оговорюсь, что чистота нравов у нас была безукоризненная, несмотря на такие фокусы».

Иосиф в своих воспоминаниях описывал ещё один интересный случай. Однажды он держал пари со своей партнёршей Сашей Виноградовой. Он её уверял, что в субботу утром он её разбудит, и взял с неё слово, что она не будет кричать и визжать. Она, конечно, не поверила: как можно в их «монастыре» пробраться в комнату к девочкам? Поэтому была уверена, что выиграет пари: такого не случится. Иосиф же ухитрился придумать вот что. Он взял у парикмахера в театре паричок, в котором стал почти неузнаваемым, похожим на простого мальчика. Дал на гостинцы одному из полотёров, попросив у него рубашку и встав на его место. И вместе с другими четырьмя полотёрами направился сначала в комнату воспитанников. Натирка полов обычно начиналась в 7 часов утра – за час до вставания. Предварительно он всё разузнал у того полотёра Мити, как и где они работают. И он рассказал, что сначала они внизу натирают большой коридор перед спальной, а затем неслышно проходят через всю спальную девочек в пансионерскую, закончив там натирать полы, возвращаются в ту, где спят девочки, когда они все уже уходят умываться. С трепетом и волнением Юзя натирал пол в коридоре, ожидая момента, когда они пойдут через спальню. Также он заранее разузнал, в какой кровати спит Саша. Она стояла от стены к середине комнаты девятой из пятидесяти. Посреди спальни лежал красный ковёр, который вёл к противоположной двери. Полотёры пошли по нему. Все девушки в это время мило дремали, завернувшись в одеяла, «когда я поравнялся с её постелью, я тихонько, сквозь одеяло взял её за пальчики ног и, подёргав, сказал: „Извольте вставать, Александра Ивановна, с добрым утром“, положил ей в ноги дюшес (грушу), прошёл дальше и не без огромного трепета дождался окончания натирки, чтобы улепетнуть наверх. Всё сошло благополучно и тихо, укрепивши за мной славу „на все руки“. Должен к сему добавить, что как юноша я был очень скромен и конфузлив, а вот поди на такие проделки – хват!»

Уже в то время Иосиф Кшесинский подавал надежды не только как танцор, но и как актёр. Его партнёршей в одной пьесе была та самая Саша Виноградова: «мы с ней премьерствовали и делили пополам выдающийся успех».