Полная версия:

Кшесинская и Романовы. Жизнь в изгнании. Документальная повесть-роман

Постепенно мы освоились с бытом провинциального города, где развлечения для взрослых тогда сводились к игре в стуколку или преферанс и хождению на базар. У крестьян ещё можно было купить капусту и живых гусей, которых продавали парами, прямо на санях. Несли их домой вниз головой за связанные лапы.

Как-то раз меня повели в городской театр – старинное здание с белыми колоннами, где давали пьесу для детей «Стёпка-Растрёпка». Она мне не понравилась, но зал с его бархатными креслами и ложами, со складками красного с потемневшим золотом занавеса словно поглотил моё существо. С тех пор нет мне места милее, чем старый театральный зал и сцена, пахнущая закулисной пылью, где между верёвок, колосников и подлинялых полотен ощутима магия искусства, подчас рождающая неуловимое чудо, также мгновенно угасающее. В театре побеждено всё обыкновенное. В театре нет ничего невозможного…

Как восхитительна весна в Екатеринбурге! Не успели почернеть сугробы, как солнце заиграло зайчиками в лужах, бойко закапала с крыш вода и, падая со стеклянным звоном, разбиваются ледяные сосульки. Озорной ветерок гонит облака и тучи. Грачи летят!

Главный проспект в дореволюционном Екатеринбурге

Екатеринбург. Народный зимний праздник до революции

На Страстной неделе я впервые присутствовала на службах в скромной гимназической церкви, где мой отец ребёнком был служкой. Торжественный обряд, трепет свечей, запах ладана вызывали новое для меня душевное волнение. О значении обрядов я имела смутное понятие, но оно мне и не было нужно. Пение, громовые возгласы дьякона рождали чувство, что происходит что-то очень важное.

После Двенадцати Евангелий толпа ручейками растекалась в разных направлениях. Люди прижимали к груди веточки вербы с пушистыми зайчиками, бережно охраняя ладонью огонёк своей свечи. Его обязательно нужно было донести до дому, чтобы снова на весь год зажечь погашенные лампады. Дышалось удивительно легко, и благость несли в душе люди, на какой-то миг ставшие чистыми.

В доме Симоновых пасхальные приготовления принимали грандиозные размеры. На Страстной неделе выставлялись двойные рамы в окнах. В душные комнаты врывался весенний ветерок. Весь, с головы до ног, вымытый дом сразу помолодел. Прислуга и хозяйка сбивались с ног.

На Заутреню все шли приодевшись и с волнением. У входа в церковь на вышитых полотенцах расставлялись куличи для освещения. Внутри иконостас, украшенный бесхитростными розами, сиял множеством свечей.

В полночь, подпевая певчим, все шли вокруг церкви Крестным ходом и трижды целовались после торжественного «Христос Воскресе!» Дома у Симоновых стол ломился от давно забытых яств, каким-то чудом приобретённых в городе, где почти все лавки из-за отсутствия продуктов были закрыты.

На следующее утро на линейке – экипаже, мною до того невиданном, – приезжало духовенство: священник, дьякон и певчие. После краткого молебна перед иконами они усердно выпивали и закусывали. Таким образом, они объезжали всех своих богатых прихожан. Вечером языки у них порядочно заплетались, и мало кто мог влезть на линейку самостоятельно.

Днём появлялись визитёры, в сюртуках и мундирах, выразить своё почтение. Обычай требовал, чтобы глава семейства делал визиты своему начальнику и знакомым поважнее. Тонкие светские нюансы обязывали в каждом доме к более или менее длительному присутствию, в некоторых случаях заменяемому занесённой визитной карточкой. Всё это потом обсуждалось хозяевами.

На второй день Пасхи разъезжали таким же образом разряженные дамы. Дети во дворе катали покрашенные луковой шелухой яйца или, стараясь не угодить в лужи, играли в городки. Молодёжь толпилась возле церквей и трезвонила в колокола. Со всех концов города переливчато и на разные голоса славили они радостную весть – Христос воскрес!

Вероятно, в ту Пасху 1918 года был так, по незапамятным законам, в последний раз отпразднован обычай, с тех пор канувший на Руси в небытие».

Большевизм шёл по России семимильными шагами и захватывал всё новые и новые области. Но до Кисловодска он докатился только в феврале 1918 года. До этого времени там жили все мирно и тихо, лишь иногда нарушался покой людей какими-нибудь обысками и грабежами под разными предлогами.

Вова в этом году учился в местной гимназии. Там был превосходный состав преподавателей. И сын Кшесинской с успехом овладевал знаниями и окончил весной это учебное заведение с отличием. У него появилось немало друзей среди его сверстников. Он с ними играл в парке. Но иногда они шалили, и Володя приходил домой в разорванном пальто или костюме. Иван, который находился при нём, негодовал в такие дни.

В Кисловодске у Матильды Феликсовны оказалось много знакомых и друзей. И они постоянно собирались то у одного, то у другого или к обеду, или просто попить чай и поиграть в карты, чтобы хоть немного отвести душу. Сидеть по одному дома было тревожно и мучительно. Местные власти время от времени объявляли, что запрещается выходить на улицу после девяти часов вечера до утра. Но слишком рано никто не хотел расходиться, поэтому частенько все вместе сидели у кого-нибудь до утра.

Так прожили до конца 1917-го года. Встречая новый 1918 год, надеялись, что что-то изменится в стране. И все смогут вернуться по своим домам. Но надежды оказались несбыточными.

Глава 6. Начало 1918—го года. Приход большевиков в Кисловодск

В начале года и в Кисловодске начал ощущаться большевизм. До этого времени до беженцев лишь доходили слухи о том, что творится в столицах и больших городах России. Все надеялись, что до юга революционная волна дойдёт нескоро. И всё-таки всем уже становилось ясно, что и здесь скоро начнутся испытания, избегнуть этого им не удастся.

Первым городом, захваченным в Кавказских Минеральных водах, был Пятигорск. Он был местным административным уездным (или окружным) центром, находившимся у пятиглавой горы Бештау (название горы было тюркского происхождения и означало «пять гор»). Губернским городом был в то время Ставрополь.

По Кючук-Кайнарджийскому мирному трактату с Турцией в 1774 году часть Кабарды вместе с большей частью Пятигорья отошла к России. Через семь лет по Ясскому миру Россия приобрела Большую Кабарду и правый берег Кубани. В 1787 году старшины, князья и правители Балкарии обратились к графу Потёмкину с прошением о принятии в подданство. Так эти земли стали российскими.

По инициативе генерала А. П. Ермолова в 1825 году поблизости горы Машук (Бештау) по обеим берегам реки Подкумок была образована казачья станица Горячеводская (Горячие Воды), а через пять лет – 14 мая 1830 года указом Сената разросшееся поселение Горячеводск было возведено в степень уездного (окружного) города под названием Пятигорск.

Это был город-курорт, который стал в начале двадцатого века промышленным, торговым, научным, культурным и туристическим центром Кавказских Минеральных Вод. Он славился лермонтовскими местами. Восемнадцать лет жители города собирали средства на памятник русскому поэту, и в 1889 году состоялось открытие в Пятигорске памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову, который в этих местах погиб на дуэли.

Здесь, в Пятигорске началось всё то, что проделывалось в занятых прежде советской властью городах: аресты офицеров, закрытие банков….

Без тревожных известий обходился редкий день в Кисловодске. Всех потрясла свежая новость: в Пятигорске был зарублен генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский. Он находился на положении заложника. И красногвардейская охрана лишила его жизни. В его штабе в минувшую войну служил Великий Князь Андрей Владимирович…

Вскоре большевики неожиданно появились и в Кисловодске. Правда, для жителей это было почти незаметно

В последние дни января, числа 27-го, Кшесинская собрала у себя на обед близких друзей. И в десятом часу вечера вдруг нагрянул отряд красноармейцев с обыском. Держали они себя, в общем-то, корректно, и обыск был поверхностным. Зачем они пришли было совсем непонятно. Видимо, им было интересно посмотреть на то, как живут в Кисловодске «буржуи». Они хотели отобрать у них оружие. Но никакого оружия в доме Кшесинской никогда не было. Но Андрей, как и многие в то время, носил черкеску с кинжалом. Услыхав, что ищут оружие, он быстро снял кинжал и бросил его в передней. Но один из солдат заметил исчезновение у него кинжала. Матильда поторопилась ответить за Андрея, что кинжал в передней, так как посчитала, что будет хуже, если его найдут там сами производящие обыск. По примеру Андрея Вова тоже носил при себе свой детский кинжал. Солдаты хотели отобрать его тоже, но Иван пристыдил их:

– Как вам не стыдно обижать мальчишку? И отбирать его детский кинжал? Какое это оружие?!

И дяди оставили игрушку гимназисту. Вскоре красноармейцы ушли, но минут через пятнадцать один из них вернулся и потихоньку посоветовал:

– Люди добрые, расходитесь-ка быстрее все по домам. А то вам может прийтись плохо, если отряд придет сюда ещё раз…

И люди тотчас же стали собираться. И все в душе благодарили этого солдата за заботу о них. Что его побудило вернуться? Это осталось неизвестным. Его больше никто из этой компании не встречал.

«До марта месяца, покуда он оставался в Петрограде, я переписывалась с Сергеем Михайловичем довольно-таки регулярно, и из его письма я узнала, что около двадцатого марта он и Великие Князья, проживавшие в Петрограде, должны будут по приказу властей покинуть столицу. После его отъезда письма стали приходить реже и нерегулярно, но всё же по ним мы всегда знали, где он находится. Сначала он был в Вятке, затем переехал в Екатеринбург, откуда я получила несколько открыток и одно письмо. Многие наши письма доходили и до него. После довольно долгого перерыва мы получили от него в конце июня телеграмму, посланную 14-го ко дню рождения Вовы. Мы получили её за несколько дней до его трагической смерти. Из неё мы узнали, что он в Алапаевске. Это была последняя от него весточка. Вскоре по радио сообщили, что Сергей и члены семьи, находившиеся вместе с ним в заключении в Алапаевске, похищены белогвардейцами. Это сообщение, увы, было заведомо ложное. Но кто тогда мог допустить такое вероломство. А как мы были счастливы, что они спасены. Год почти что спустя, когда Сергея уже не было в живых, мы получили несколько открыток и даже одну телеграмму, застрявшие в пути», – с грустью вспоминала в Париже Светлейшая княгиня Романовская-Красинская о своём благодетеле и сидела, задумавшись. Но надо было продолжать писать мемуары. Кшесинская остановилась на весне 1918-го…

Время шло к маю. 30 апреля в Кисловодск прибыла финансовая комиссия, которую возглавлял комиссар Булле. Кажется, он был латышом по происхождению. Его прислали из Москвы, чтобы собрать со «скопившихся в Кисловодске „буржуев“ 30 миллионов рублей контрибуции». Их всех собрали в «Гранд Отеле». Там заседала эта комиссия. Кшесинская в этот день была очень больна, еле держалась на ногах. Увидев это, Ревека Марковна Вайнштейн, еврейка, с которой они подружились в Кисловодске, по собственной инициативе обратилась к комиссару Булле:

– Товарищ комиссар, здесь в зале находится балерина Кшесинская. Она очень больна. В Петербурге Матильда Феликсовна одна из первых пострадала от революции. Она потеряла свой дом и всё своё имущество, и с неё уже нечего взыскивать в виде контрибуции.

После этого Булле подошёл к Кшесинской и спросил:

– Матильда Феликсовна, как Вы себя чувствуете?

Она ответила, что неважно.

– Тогда возвращайтесь домой. Я прикажу дать для Вашего отъезда экипаж и проводить Вас.

Кшесинскую отвезли домой и более не требовали с неё контрибуцию.

Но общение с большевиками продолжалось. Вскоре к Матильде Феликсовне на дачу пришли два красноармейца – Озоль и Марцинкевич. Озоль был хвастливым, хотел произвести на Кшесинскую впечатление. Тут же вынул из кармана свои ордена и наградные значки и стал показывать. Рассказал, что был ранен на войне и лежал в лазарете имени Великой Княжны Ольги Николаевны (дочери Николая Второго). Марцинкевич был совсем молодым и держался скромно. Он был красивым и стройным, в черкеске. Они оба пришли, чтобы пригласить Кшесинскую выступить на благотворительном спектакле в пользу местных раненых.

Матильда Феликсовна была очень удивлена и возмущена тем, что они посмели обратиться к ней с такой просьбой. Это было выражено на её лице. Увидев это, они поспешили её заверить, что среди тех, для кого этот благотворительный концерт делается, немало с прежними воззрениями. Тогда Кшесинская стала им говорить:

– Если бы я и захотела выступить, то всё равно не смогла.

– Почему? – спросил Озоль.

– Все мои костюмы остались в Петербурге.

– Мы можем их Вам привезти.

– Спасибо, не нужно. Это слишком хлопотно. Но я подумаю, чем я смогу быть вам полезна…

– А что вы ещё можете делать?

– Ну, например, продавать программы и шампанское.

– Ну, хорошо. Мы рассмотрим ваше предложение.

Озоль ушёл первым. Марцинкевич под каким-то предлогом остался, желая наедине поговорить с балериной.

– Матильда Феликсовна, если у Вас будут какие-либо неприятности, то обращайтесь лично ко мне немедленно.

– Спасибо, – ответила она. – Это очень трогательно с Вашей стороны.

Когда большевики ушли, то Матильда облегчённо вздохнула: ещё не хватало ей таких выступлений! За Советскую власть! И всё-таки она решила, что полный отказ от участия в их вечере мог бы повлечь на неё неприятности, так как её пришли просить об этом лично. А это по возможности нужно было избегать с власть имущими.

«Вскоре после этого визита в Курзале был какой-то спектакль или концерт, и я сидела в креслах. Марцинкевич, увидав меня, сразу подошёл ко мне и на виду у всех почтительно поцеловал мне руку», – вспоминала Светлейшая княгиня Романовская-Красинская.

Строительство Курзала в Кисловодске было закончено в 1895 году. Так что он существовал уже четверть века. Курзал находился недалеко от железнодорожного вокзала. Так называлось помещение на курорте, которое было предназначено для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, таких как концерты или собрания. В нём размещались киноконцертный зал, лекторий, библиотека и различные игровые помещения (например, бильярд). В Курзале организовывали в былые времена различные выставки, вечера отдыха, театральные представления, музыкальные вечера.

Матильда Феликсовна дальше продолжала: «Благотворительный вечер, на который меня приглашали Озоль и Марцинкевич, прошёл совершенно благополучно и даже произвёл на меня самое лучшее впечатление своим порядком и отличной организацией. Устроители вечера меня встретили как в былое время и на каждом шагу старались оказать мне внимание». По окончании вечера организаторы предлагали проводить танцовщицу домой, но её проводил один из старых друзей – Константин Молостов, бывший офицер Конного полка.

Позднее Матильда Феликсовна не раз встречала Марцинкевича. И он всегда был очень грустным. Ей казалось, что он не вполне сочувствует новой власти, которой служил. Последний раз она его видела в «Гранд Отеле». Он сказал балерине:

– Меня посылают из Кисловодска с отрядом. Возможно, я сюда больше не вернусь…

И после этого Кшесинская его больше никогда не видела и ничего не слышала о нём.

Матильда вспоминала и других людей, с которыми была знакома в Кисловодске: «Лидия Алексеевна Давыдова играла довольно видную роль в Кисловодске. Она сама была чрезвычайно красива и была матерью четырёх очаровательных дочерей». Её девичьей фамилией была Мещеринова. Она была замужем за человеком из финансового мира – Евгением Фёдоровичем Давыдовым. Два его брата тоже были финансистами. Старший его брат, Виктор Фёдорович, был директором Русско-Азиатского банка, второй брат, Леонид Фёдорович, был директором Кредитной Канцелярии Министерства Финансов. Конечно же, эта семья имела средства, и жили они довольно-таки широко.

Весной 1918 года Лидия Алексеевна Давыдова задумала устроить спектакль для детей. Ей хотелось хоть немного их развлечь и отвлечь внимание детей от грозных политических событий, происходящих в стране. Ставили фантастическую пьесу «Калиф-Аист». И Лидия Алексеевна пригласила в число актёров сына Матильды Феликсовны. Но ей эта мысль не очень понравилась, так как танцовщица особых артистических способностей за Вовой не замечала. Матильда Феликсовна боялась, что он с треском провалится на спектакле. Но у мальчика было горячее желание играть на сцене. Кшесинская, уступив настойчивости сына, дала не без страха своё согласие. На первых репетициях она не присутствовала, но однажды пришла посмотреть, как её сын справляется с ролью. Она удивилась и обрадовалась, так как он отлично справлялся с ней. Всё-таки какие-то природные способности от талантливых предков Кшесинских передались и ему. Дома она стала отрабатывать с Вовой кое-какие моменты и проходить с ним роль ещё и ещё раз. Учила его правильно выражаться и держаться на сцене, обучала некоторым жестам. Затем они с горничной Людмилой стали шить ему костюм, который очень удался. По роли Вова менял головной убор: то был калифом, то аистом. Перед спектаклем Матильда Феликсовна слегка загримировала своего юного артиста. В общем, волнений было много. Но спектакль прошёл на славу. Актёры хорошо справились со своими ролями, и зрители им шумно аплодировали. Зал театра был полон – спектакль привлёк много народа.

Люди, видимо, уже очень соскучились по искусству. Среди зрителей были представители не только юной смены, но и много взрослых, причём, довольно представительных. Курьёз этого вечера был в том, что дети объединили своим искусством представителей разных лагерей: в одной ложе был представитель династии Романовых – Великий Князь Борис Владимирович, а в другой – представители новой власти – Булле, Лещинский, Марцинкевич…

Глава 7. Власть большевиков усиливается. Бесконечные обыски

Большевизм входил в Кисловодск не внезапно, а постепенно. Как вспоминала Матильда Феликсовна: «Придут, налетят с блиндированным поездом, уйдут, и снова период сравнительного затишья, до следующего налёта». Блиндированным поездом она называла бронепоезд.

И в эти спокойные периоды беженцы продолжали собираться вместе пообедать или поиграть в карты. Никто не любил в это время сидеть дома по одному. В те дни, когда разрешали возвращаться домой ночью, засиживались допоздна. Но это с каждым днём становилось опаснее. С Кшесинской случилось два неприятных случая, хоть она одна не ходила, а всегда возвращалась с провожатыми.

Первый раз они шли домой с Костей Молостовым. Было уже абсолютно темно. Вдруг из тьмы раздался голос:

– Кто идёт?!

И появилась фигура солдата с ружьём.

– Мы идём домой… – стали объяснять ему.

Он грубо прервал, крикнув им вслед:

– Поторапливайтесь, а не то я вам выстрелю в зад!

Они оба затаили дыхание и прибавили шагу, стараясь быстрее скрыться.

В другой раз Матильда шла с одним из партнёров по карточной игре – Мариновым. Он слыл за богатого человека, так как имел писчебумажный магазин. Шли ранним утром, когда солнце только-только начинало вставать. Они прошли с ним вокзал и железнодорожный мостик, который вёл к Вокзальному переулку. Здесь находилась дача, где жила Кшесинская. Направо от дорожки, на скамейке, в кожаных куртках сидели два подозрительных типа. Матильда несла в руках коробку с игральными жетонами. Они при ходьбе побрякивали. И она боялась оглянуться, хотя ей показалось, что эти довольно подозрительные люди пошли за ними сзади. У калитки дома балерина попрощалась с провожатым, а он пошёл дальше. Не успела Матильда раздеться, как раздался звонок в дверь. Горничная Людмила открыла. Перед ними стоял весь оборванный и истерзанный Маринов. Как только Матильда зашла в калитку, те два типа набросились на него, взяли бумажник и портсигар, а также сорвали кольца с пальцев. Маринов оказал сопротивление, они избили его и разорвали на нём одежду. И вид у него был весьма плачевный.

После этих двух случаев Матильда боялась возвращаться домой ночью даже с провожатыми.

По ночам несколько раз на даче Кшесинской были обыски. Однажды красноармейцы пришли и днём, потребовав у хозяев паспорта. Матильда показала им свой и резко сказала:

– Можете не сомневаться: у меня настоящий паспорт! Я – артистка Императорских театров!

Один из солдат взял паспорт из рук Кшесинской и стал рассматривать. Она увидела, что он держит его вверх ногами. Матильда вырвала паспорт из рук проверяющего и с гневом сказала:

– Нечего разглядывать мой документ, коль вы – неграмотный! Я буду жаловаться на вас вашему начальству!

Иван встретил вошедших крайне недружелюбно и тут же выпроводил вон:

– Давайте, шагайте отсюда! Устроили тут самоуправство!

Обыкновенно обыски сопровождались тем, что отбирали всё ценное, что попадалось солдатам под руки. Все стали прятать драгоценности и деньги, проявляя свою находчивость. Приходилось менять места, так как всё равно прятали примерно в одинаковые места. Если солдаты находили такое место в одной квартире, то начинали сразу смотреть там же в других. Некоторые прикалывали деньги под ящик, его открывали, и там денег не было. Потом эту хитрость открыли и стали сразу переворачивать ящики. Кшесинская прятала деньги между рамами в окнах, а драгоценности в полых ножках кровати. Женщины прятали свои кольца в банках с помадой. Некоторые дамы любили хвастаться своей находчивостью – куда они прячут свои вещи, кто-нибудь это подслушивал и тайна раскрывалась. Многие так попадались на своём хвастовстве.

В начале лета, 7 или 8 июня, рано утром, опять пришли с обыском. Хотя Матильда Феликсовна и испугалась, но как это обычно бывает в минуты опасности, встретила она красноармейцев очень энергично. Вова ещё крепко спал, и Кшесинская боялась, что они его напугают. Она попросила солдат:

– Я прошу вас, не входите в комнату к сыну! Он ещё спит! У меня уже нечего отбирать – всё, что можно – отобрано.

Красноармейцы ничего не трогали, обсмотрели все комнаты и ушли. Матильде показалось, что они кого-то искали. Потом она узнала, что по всему Кисловодску в тот день искали Великого Князя Михаила Александровича Романова – брата бывшего Царя. По их сведениям он бежал из Перми на Северный Кавказ. И предполагали, что он укрылся в Кисловодске.

Великий Князь Михаил Александрович – младший брат Николая II был военачальником. Именно ему старший брат и хотел передать власть, когда отрёкся от престола. Формально он правил Россией 16 часов, поэтому является последним законным правителем – Императором России от дома Романовых. (Это оказалось символичным: с Михаила Романова династия началась и Михаилом закончилась через 304 года!)

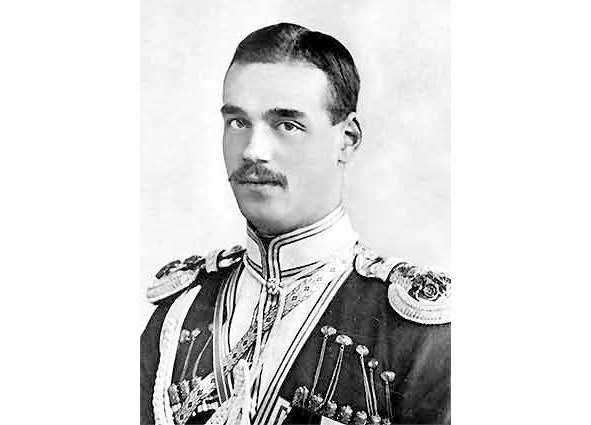

Великий Князь Михаил Александрович Романов

Михаил Александрович был блестящим гвардейским офицером. Его очень любили в русской армии. Увлекался охотой, спортом и автомобилями. Был заядлым театралом. Выступал меценатом и покровителем многих научных и общественных организаций, а также являлся шефом нескольких элитных частей как царской, так и зарубежных армий. Назначался членом Государственного совета и Комитета министров. В годы Первой мировой войны был командующим Кавказской Туземной конной дивизией (её называли «Дикой дивизией») на Юго-Западном фронте.

После февральской революции Михаил Александрович был главным претендентом на российский престол.

3 марта 1917 года в своём ответе на манифест об отречении Николая II он писал, что примет верховную власть только в том случае, если народ выразит на то свою волю, посредством всенародного голосования на Учредительном собрании. Но сначала он был обманут Керенским, провозгласившим республику, а затем большевики разогнали Учредительное собрание.

После мартовских событий Великий Князь поселился в Гатчине, где вёл жизнь обычного гражданина. А когда случилось корниловское выступление, в ноябре 1917 года, он был взят под домашний арест. По постановлению Гатчинского Совета, в связи с тревожной обстановкой и возможным наступлением немцев на Петроград, Великий Князь Михаил Александрович был арестован вместе со своим окружением.

Все они были доставлены в Петроградскую ЧК. Моисей Соломонович Урицкий – 1-й председатель Петроградской Чрезвычайной Комиссии – предложил выслать арестованных в Пермскую губернию. Было вынесено решение, подписанное В. И. Лениным – руководителем правительства большевиков – о высылке. Михаилу Александровичу было разрешено взять с собой обширный багаж и даже автомобиль Роллс-Ройс. При нём оставили и его личного водителя и секретаря.