Полная версия:

Кшесинская и Романовы. Жизнь в изгнании. Документальная повесть-роман

И политика, и искусство, и приятные воспоминания о былой жизни в Петербурге объединяли Визана и Кшесинскую, сиамского посла и русскую балерину. В его квартире Матильда чувствовала себя в безопасности в эти дни, когда посланник пригласил балерину в гости. Но через несколько дней вновь пришлось Матильде Феликсовне вернуться с сыном в квартиру танцовщика Владимирова.

Вскоре случилась приятная неожиданность: танцовщице вернули один из её автомобилей, который был реквизирован ещё в начале переворота. Но теперь держать его, а тем более – ездить на нём, было опасно. Балерина боялась, что его могут вновь отобрать. Поэтому решила как можно быстрее его продать, чтобы выручить хоть какие-то деньги…

В начале июня из Ставки в Петроград вернулся Великий Князь Сергей Михайлович Романов. Матильде захотелось подробнее поведать о своём близком и самом преданном друге.

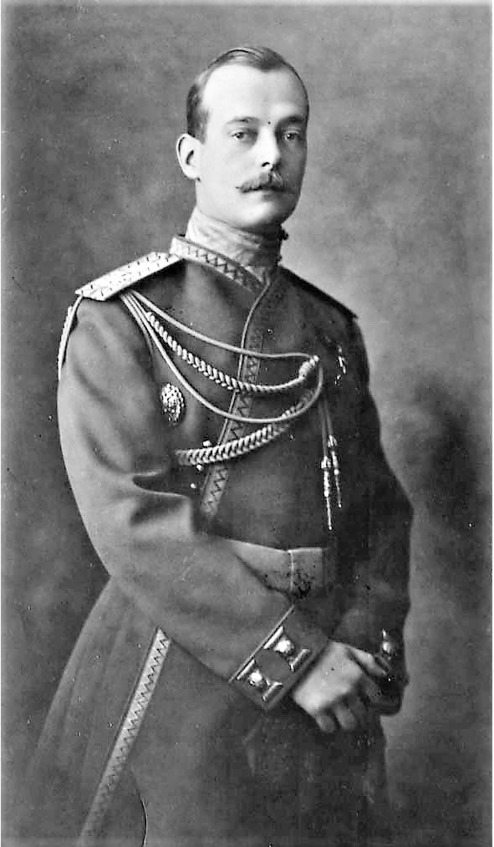

Он был пятым из шести сыновей Великого Князя Михаила Николаевича и Великой Княгини Ольги Фёдоровны, внук Николая I. Родился Сергей Михайлович Романов в середине осени 1869 года в Грузии, в Тифлисской губернии, в имении Боржом. Российский военачальник, генерал-инспектор артиллерии. С 1905 по 1908 годы являлся членом Совета государственной обороны. Сергей был близким другом Императора Николая Второго в течение многих лет и находился в Ставке до последних дней существования Российской империи.

Великий Князь Сергей Михайлович Романов

Сразу же после революции Великие Князья должны были покинуть военную службу. Но его просили, в качестве исключения, в частном порядке, продолжать руководить Артиллерийским управлением при Ставке Верховного Главнокомандующего. Поэтому он три месяца был в Могилёве. Артиллерия была его любимым делом, и расставаться с ней для него было страшным ударом. Поэтому он был очень рад продолжать служить в армии.

Высокого мнения о Великом Князе Сергее Михайловиче были даже генералы, которые перешли впоследствии на сторону Советской власти – Е. В. Барсуков, А. А. Поливанов, а также Кузьмин-Караваев. Е. В. Барсуков, написавший книгу о русской артиллерии 1900—1917 годов, утверждал, что «во многих случаях благодаря руководящим указаниям генинспарта, хорошо понимающего артиллерийское дело, те или иные вопросы получали правильное разрешение». Вот как отзывался о Сергее Михайловиче Романове генерал А. Ф. Редигер, не принадлежавший к когорте льстивых царедворцев и считавший вредным привлечение Великих Князей к вопросам военного управления: «Великий Князь Сергей Михайлович – вероятно, самый выдающийся артиллерист в нашей армии. Он отлично, до тонкостей, знает службу полевой артиллерии, сам отлично руководит огнём артиллерии; будучи батарейным командиром, сам стрелял очень много и достиг виртуозности в этом отношении. Он не академик, а потому технические вопросы ему менее известны, так же как и служба крепостной и осадной артиллерии, но он чрезвычайно интересуется всем, что касается артиллерии, а при его отличных способностях, ясном уме и удивительной памяти он быстро схватывает и усваивает всякий вопрос; у него большая наблюдательность и замечательное зрение. При таких дарованиях Сергей Михайлович отлично владел всеми отраслями артиллерии, даже теми, которых специально не изучал; разъезжая много по России, он отлично знал большинство генералов и значительную часть штабс-офицеров артиллерии, знал их прохождение службы, способности, достоинства и недостатки. Он был чужд артиллерийской косности и обособленности и охотно пошёл на подчинение артиллерийских частей начальниками дивизий; держался он очень просто, вежливо, но с большим достоинством, всегда носил мундир конной артиллерии и лишь в царские дни – свитский сюртук. Моё отношение к нему всегда было самое лучшее. Сергей Михайлович на меня производил впечатление человека чуждого всякой интриги, замкнувшегося в круг своих служебных обязанностей и по природе очень доброго. Ежегодно весной он уезжал на несколько недель в Канны навестить отца, к которому был очень привязан. Но по пути туда и обратно осматривал артиллерийские заводы в Германии (Крупп, Эдгард), Австрии (Шкода), Франции (Шнейдер, Крезо) и Англии (Виккерс) и привозил оттуда интересные сведения, так как заводы охотно показывали ему всё новое. И он брал с собою или вызывал для этого нужных специалистов. Он также в личные свои адъютанты брал видных специалистов для работ по его поручению. Он был фактическим начальником Главного артиллерийского управления, так что знал всё, что там делалось, и приезжая на доклад с Кузьминым-Караваевым, знал всё дело не хуже его. Наша артиллерия едва ли когда-нибудь имела лучшего начальника… Сергей Михайлович был человек очень умный, серьёзный, много занимался своим делом, но для командования, например, округом, едва ли подходил по своей доброте».

В своих воспоминаниях писал в эмиграции о Великом Князе и Антон Иванович Деникин, который был в те времена генерал-лейтенантом, начальником штаба Верховного главнокомандующего: «Два доклада Сергея Михайловича нарисовали мне такую отчётливую картину состояния русской артиллерии, подчеркнули такое изумительное знание им личного состава, что я искренне пожалел об уходе такого сотрудника».

Несмотря на такое уважение к Великому Князю Сергею Михайловичу и его знанию своего дела со стороны военачальников и его подчинённых, злые языки в ту пору повторяли неизвестно кем произнесённую фразу: «мы имеем прекрасный балет, но плохую артиллерию». Видимо, кто-то произнёс это в пику отношений Кшесинской и Великого Князя Сергея Михайловича. Но ничто не смогло до конца жизни изменить его отношения к Матильде Феликсовне. Да и она всегда к нему хорошо относилась и заботилась о своём друге в благодарность за его преданность ей.

В Петрограде Сергею Михайловичу Романову вернули его маленький автомобиль, на котором раньше ездили его служащие. Теперь же они с Кшесинской и её сыном могли совершать на нём прогулки. Однажды они катались на Стрелке. Матильда увидела свой второй автомобиль. В нём сидели какие-то люди. И ей показалось, что они узнали её. Они с Великим Князем поспешили уехать, чтобы не произошёл какой-нибудь инцидент.

За всё это время скитаний по городу, когда Матильда старалась никому не попадаться на глаза, почти всю жизнь проводя в чужих квартирах и очень редко бывая на улицах, она читала о себе всякие нелепицы в газетах. Её сегодняшнюю жизнь газетчики описывали как похождения авантюристки… Тот самый «Петроградский листок», который не так давно «пел» ей дифирамбы как могущественной балерине, теперь печатал «сенсации» под заголовками: «Шпионаж и балерина», «16 пудов серебра из палаццо Кшесинской» и тому подобные…

В это время в обществе появились новые сплетни о Кшесинской и Великом Князе Сергее Михайловиче: якобы они брали большие взятки и работали на иностранную разведку! Это было и смешно, и грустно: Сергей был по жизни самым близким другом Императора Николая II, Матильда всю жизнь с любовью вспоминала его и была предана Императорскому Дому. Как могли они продаться иностранной разведке против близкого им человека?! Но дальше – больше. В шпионаже в пользу немцев стали обвинять и жену Царя – Императрицу Александру Фёдоровну!

Сергей Михайлович получил ещё в феврале письмо от родного брата Великого Князя Николая Михайловича. Он требовал, чтобы Сергей прекратил общаться с Кшесинской из-за «скандальных разоблачений» в газетах. Писали, что по этому поводу Временное правительство организовало следствие. На это Сергей Михайлович отвечал: «Ты пишешь, что если я приеду, чтобы не смел с ними видеться. Что же – я подлец, я брошу свою жену (гражданскую) и своего мальчика? Нет, я всю жизнь был честным и благородным. Таким и останусь… Горячо тебя любящий брат Сергей».

В этом же письме Великий Князь объяснял брату суть скандальных слухов, которые ходили вокруг них с Кшесинской: «То, что ты пишешь о Малечке – прямо ужасно, я не знаю, кто против нас озлоблен. И причины этого озлобления кроются либо в личных счётах по сцене, либо во вздорных слухах. Я клянусь перед образом, что за ней нет ни одного преступления. Если её обвиняют во взятках – это сплошная ложь. Все её дела вёл я, и я могу представить кому нужно все самые точные данные, какие деньги у неё есть и были и откуда они поступили». Все обвинения были голословны, никаких доказательств этому никогда не было. Вскоре даже комиссия Временного правительства пришла к выводу, что никто из Императорской семьи не шпионил в пользу Германии. Тоже самое можно сказать и о Матильде Феликсовне. Никаких рассекреченных документов на этот счёт никогда не было обнаружено.

Матильда сидела, задумавшись. Ну, ладно, она была «скандальной» личностью для Петербурга, так как вся её жизнь была на виду, Матильда была богата и была связана с Царским Двором. Но взять её любимую балерину Таточку – скромнейшего человека, можно сказать Ангела во плоти. И ведь её тоже вдруг объявили «шпионкой»… «С каждым днём слухи всё множились, – писала Карсавина в своей книге, – словно микробы в теле больного, рождённые за ночь газеты распространяли информацию, полную паники, и фабриковали клевету. Ума не приложу, как огромные плакаты, развешанные на главной улице, не привлекли моего внимания. Я шла домой пешком, но не заметила своего имени на них. Вечером зазвонил телефон, и один из старых друзей взволнованно спросил: „С тобой всё в порядке?“ Я не могла поверить собственным ушам, когда он сказал, что на плакатах в тот день стояло полностью моё имя и под ним подпись: „немецкая шпионка“. В тот вечер я собиралась идти продавать программы благотворительного бала в Мариинском театре; он умолял меня не идти и даже считал, что мне небезопасно оставаться ночевать в своей квартире. Но я решила пойти, понадеявшись на то, что здравый смысл восторжествует. В тот вечер всё было как обычно – ни тени подозрительности. А через несколько дней было опубликовано извинение»… Всё это было очень странно: кому и зачем эта клевета была нужна?

Сидеть в душной маленькой квартирке в городе летом было невыносимо. Поэтому Матильда была очень рада, когда её дворецкий Арнольд пригласил их с Вовой поехать в Царское Село. Там его друг содержал маленький пансион, и Арнольд уговорил свою хозяйку там позавтракать. После трапезы они стали осматривать тамошнее хозяйство: курятник, огороды. Фоксик Джиби, которого взяли с собой, бегал от радости по всяким закоулкам и, видимо, съел что-то ядовитое. Когда вернулись домой, пёсик вёл себя как обычно, только ночью стал ворочаться. Матильда думала, что он нацеплял блох и вычёсывает их, старалась его успокоить. Но к утру он околел у неё на кровати. Это было большим горем, так как собачка была ею очень любима и девять лет была ей верным другом. Ей казалось, что она прекрасно понимала свою хозяйку. Матильда хорошо помнила, как однажды ночью плакала и даже закричала от отчаяния, а Джиби, вскочил ей на грудь и с сочувствием смотрел на неё своими глазами. На автомобиле Матильда с Вовой отвезли фоксика в Стрельну, чтобы похоронить его там. В этом саду Джиби любил бегать на воле и был всегда радостным.

На даче Кшесинской уже жили какие-то солдаты. Они отнеслись очень трогательно к хозяевам и помогли им вырыть ямку и засыпать пёсика. Матильда горько плакала в этот момент.

– Видно, хорошая была собачка, коль барыня так заливается… – сказал кто-то из них.

Матильде и раньше приходилось быть на своей даче. Её уже трудно было узнать: всё в доме было перевёрнуто. Почти вся мебель была куда-то вывезена. Но солдаты всегда были корректны и вежливы с хозяйкой. Оберегали Вову во время его прогулок по саду. А старший из солдат даже предлагал сыну Кшесинской пожить в Вовином маленьком доме, обещая, что мальчик будет в полной безопасности. Но Матильда, конечно, отказала ему в этом предложении: в такие тревожные дни она никуда не отпускала от себя сына.

Матильда, гуляя по даче, рассматривала свои уцелевшие вещи. Ей захотелось перевезти в город пианино из шведской берёзы и кое-что ещё. На даче у неё была телега, на которой перевозили раньше растения с дачи в город – в её зимний сад. На ней солдаты согласились перевезти то, что их попросила хозяйка, в город. А потом попросили у неё на память фотокарточки. «В это время ещё солдатская масса не была тронута глубоко революцией, и среди них, как видно, были хорошие и сердечные люди», – делала вывод Матильда Феликсовна.

18 июня у сына Владимира был день рождения, ему исполнилось пятнадцать лет. И их компания: Матильда, сам Вова, Петя Владимиров и Великий Князь Сергей Михайлович, решила поехать в Финляндию – имение Николая Александровича Облакова. Это был большой друг артиста Петра Владимирова. Он работал воспитателем в Императорском театральном училище при мальчиках. Николай Облаков частенько гостил у Владимирова. Его имение находилось недалеко – на станции «Белоостров». Они пробыли там несколько дней, которые стали для Матильды Феликсовны моральным и физическим отдыхом после всего пережитого за последнее время. Временное правительство в марте 1917 года восстановило автономию Финляндии, и на неё нынешние революционные российские порядки не распространялись, несмотря на то, что полной самостоятельности у страны ещё не было. (Лишь 6 декабря 1917 года будет принята декларация о полной независимости Финляндии).

В Петербурге Кшесинская прожила ещё около месяца. В городе становилось спокойнее. Но на душе раны не заживали: всё мучительнее становилось от дум, что у неё больше ничего не было своего: ни дома, ни вещей. Матильду успокаивало только то, что некоторым людям было ещё хуже. Надо было держаться и не впадать в отчаяние.

Но иногда так хотелось взглянуть на свой родной дом! И она проезжала мимо него на автомобиле. Однажды она увидела в своём саду революционерку Александру Коллонтай. Она гуляла по саду в её горностаевом пальто… Матильде говорили люди, что эта дама пользовалась и другими её вещами. Так что революционеры захватывали не только дома, но и одежду прежних жильцов. И как могла Кшесинская после этого сочувствовать им? И понимать их «благое дело»?

Жизнь вынуждала танцовщицу уехать из родного ей Петербурга. Правда, ей тогда казалось, что не навсегда: Кшесинская мечтала вернуться в него в более спокойные времена.

Глава 5. Вторая половина 17-го года. Отъезд на Северный Кавказ и жизнь в Кисловодске

Кшесинская получала письма из Кисловодска от Великого Князя Андрея. С ним они расстались почти полгода назад, и Матильду тянуло к нему всё сильнее и сильнее.

Андрей Владимирович Романов, как и все мужчины Императорской семьи, был военным. Родился он 2 мая 1879 года в Царском Селе, близ Петербурга. Его Императорское Высочество Андрей Владимирович был Великим Князем, четвёртым сыном Великого Князя Владимира Александровича и Великой Княгини Марии Павловны. Внук Александра II и племянник Александра III. Он окончил Михайловское артиллерийское училище, а позже – Александровскую военно-юридическую академию. С 1910 года имел звание полковник, через год стал сенатором. С этого же времени командовал лейб-гвардией 6-й Донской казачьей артиллерийской батареей. Весной 1915 года стал командующим лейб-гвардии Конной Артиллерией, а с 15 мая того же года стал генерал-майором Свиты Его Императорского Величества и шефом 130-го Херсонского пехотного полка. Он имел множество орденов и медалей, как российских, так и иностранных. (Впрочем, почти все члены Императорской фамилии также имели немало наград).

Великий Князь Андрей Владимирович Романов

Из писем Андрея Владимировича Кшесинская узнала, что революционный переворот пока ещё мало коснулся Кисловодска. Первые дни пребывания там были тревожные (в марте была некоторое время под домашним арестом его мать Великая Княгиня Мария Павловна из-за перехваченного у одного генерала её письма к сыну Борису), Андрею удалось добиться её освобождения, а затем всё успокоилось. Жизнь в городе протекала сравнительно тихо и мирно.

Многие семьи в это время начали покидать Петербург и уезжать на Кавказ. Ехали в Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск. Здесь был прекрасный климат и целебные воды. Но кроме этого можно было хорошо устроиться, чтобы спокойно жить. На юг уехали графские семьи Коковцовых, Карловых, Шереметевых, Воронцовых… Съехались на Кавказ и представители финансового мира. Все считали, что оставаться в столице, значит, подвергать себя риску. Там ожидали новых беспорядков, а то и переворотов, вследствие чего могли начаться новые аресты.

Матильде хотелось быть рядом с Андреем и, конечно, увезти подальше от столицы своего сына, чтобы поселиться с ним в безопасном месте. Танцовщицу измучила постоянная тревога за своего ребёнка. В Петербурге Кшесинская всё равно не находила себе места, скитаясь по чужим квартирам и стесняя всех своим присутствием. И надежды на скорое освобождение своего особняка у неё уже не было. Но она всё-таки рассчитывала осенью вернуться в Петербург, когда её дом освободят. Матильда понимала, что нужно начинать новую жизнь, но вот – какую – пока не знала.

Когда Великий Князь Сергей Михайлович после переворота вернулся из Ставки, он предложил Кшесинской выйти за него замуж. Это произошло через двадцать два года их совместного проживания в гражданском браке, в котором, как признавался сам Сергей в письме к брату, у них давно уже были платонические отношения: больше деловые и дружеские, нежели любовные. Конечно, положение Матильды было сложным, за Андрея Владимировича она вообще могла никогда не выйти замуж, но и дать согласие Сергею не смогла: всё-таки Вова был сыном Андрея, которого она продолжала любить. И она надеялась, что семья их всё-таки когда-нибудь станет официальной.

«Великого Князя Сергея Михайловича я бесконечно уважала за его беспредельную преданность мне и была ему благодарна за всё, что он сделал для меня в течение годов, но того чувства любви, которое я испытывал к Андрею, я к нему никогда не питала. Он хорошо это знал и потому простил мне то, что случилось, когда я так безумно любила Андрея. В этом была моя душевная драма. Как женщина и мать Вовы я всею душою и телом принадлежала Андрею, и в моей душе боролись чувство радости снова увидеть Андрея и чувство угрызения совести, что оставляю Сергея одного в столице, где он был в постоянной опасности», – писала Матильда Феликсовна.

Сергей Михайлович, зная, что Вова его внучатый племянник, а не сын, как ему того хотелось бы, очень был привязан к мальчику, в котором не чаял души, он обожал его и с самого рождения постоянно занимался его воспитанием, отдавая ему всё своё свободное время. Он относился к нему действительно, как отец. Поэтому увозить от него Вову было тяжело. Матильда, как артистка, была всегда слишком занята и не имела времени заниматься сыном так, как ей хотелось бы. Ведь люди мало знают, какой огромный труд выполняют первые артисты и какого напряжения требует их жизнь. Вова часто упрекал Матильду Феликсовну, что редко видит мать зимой. Сергей старался сделать так, чтобы мальчик не чувствовал себя одиноким. И Володя тоже был привязан к Сергею Михайловичу.

Все эти размышления мучили Матильду. Но безопасность сына и желание быстрее увидеть любимого Андрея всё-таки заставили Кшесинскую принять решение уехать в Кисловодск. Она хотела пожить там и выждать освобождения своего особняка. А потом можно было вернуться обратно. По привычке она строила свои планы по-старому. Ведь ещё никому не верилось, что революционеры возьмут власть надолго.

Кшесинская стала хлопотать о получении разрешения на поездку в Кисловодск. Без такого разрешения путешествовать по России в то время было рискованно. Оно служило доказательством того, что люди не привлечены к ответственности за совершённые при старом режиме деяния и что они не подлежат аресту. Матильда Феликсовна обратилась с просьбой о выдаче ей разрешения на поездку к А. Ф. Керенскому. Он уже исполнял обязанности Главы правительства России. И вскоре она его получила от Министра Юстиции Переверзева Павла Николаевича – с правом свободного проезда по всей России и повсеместного беспрепятственного проживания.

«Когда настал момент отъезда и разлуки на Николаевском вокзале, и Великий Князь Сергей Михайлович стоял в своём длинном, уже штатском пальто, я видела, с какой тяжёлой и безграничной грустью в глазах он смотрел нам вслед за медленно удалявшимся поездом – это была последняя с ним разлука…», – тяжело вздохнув, вспоминала преданно любящего её человека Матильда Феликсовна.

Кшесинская с сыном выехала из Петербурга 13 июля 1917 года. Это был четверг. Последний раз она видела свой родной город. С ней вместе поехали люди из дома: её преданная горничная Людмила Румянцева и старый слуга Иван Курносов. Иван как раз в это время был демобилизован из армии и вернулся к своей хозяйке. Матильда его взяла для Вовы, так как его личный человек Кулаков куда-то исчез в первые же дни революции. Кшесинской удалось получить двухместное спальное отделение в международном вагоне, где они поместились втроём – она, сын и Людмила. Иван нашёл себе место в этом же вагоне.

До Москвы ехали вполне благополучно. А потом в вагон стали врываться беглые с фронта солдаты. Они ни с чем не считались, говоря, что настала свобода, и каждый теперь может делать всё, что угодно. От них не было житья пассажирам. Они не только заняли все коридоры, но и врывались в отделения поезда.

Через три дня – 16 июля, в 10 часов вечера, наконец-то, поезд пришёл в Кисловодск. Это было на следующий день после именин сына Вовы. Андрей к их приезду нанял комнаты на даче у Щербинина на Эмировской улице. Это было одноэтажное здание летнего типа. Все комнаты сообщались между собой и имели выход на крытые галереи, выходившие на улицу и на двор. У каждого из них была своя комната.

Оставив вещи на даче, все сразу пошли в ресторан Чтаева, который находился в саду, в беседке. Андрей был со своим адъютантом Фёдором Кубе. Великий Князь заказал всем вкусные грузинские блюда. После утомительного и долгого путешествия этот ужин в саду казался таким роскошным и вкусным! Где-то недалеко играла музыка. Светила луна. И вся их семья (хоть пока и неофициальная) соединилась после тяжёлых испытаний судьбы. Для Матильды радость вновь видеть Андрея была так велика, что она даже временно забыла все свои горести.

Потом они очень хорошо устроились в своих комнатах на даче. И хоть в них не было никакой роскоши, но чувствовали они себя замечательно. Матильда с сыном питалась в ресторане. На даче у них не было никакого хозяйства, только по утрам Иван готовил всем кофе.

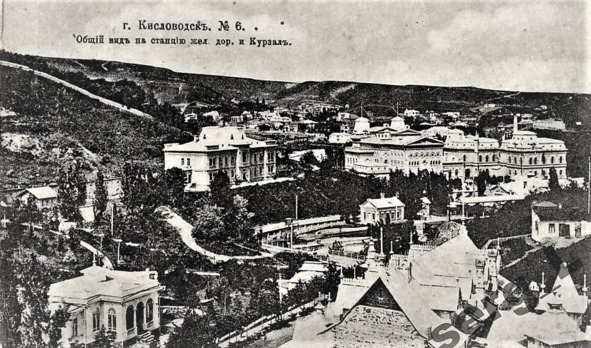

Понемногу знакомились с городом. Его название «Кисловодск» было связано с изобилием источников минеральных вод в этом месте. Самая ценная была «нарзан». И этот город был одним из самых известных в России курортов, второй после Сочи. Уже тогда он был хорошо озеленённым, со скверами и цветниками, а от поворота дороги прямо к Нарзанной галерее шла аллея пирамидальных тополей, за ними был обширный и густой парк. Он был украшением и гордостью города и назывался Курортный парк. Налево от галереи стояли дома частных владельцев. В конце парка, на правой стороне речки, находилась купальня над холодным источником, который имел название Семиградусный. В городе и окрестностях росли многочисленные плодовые сады. Город стоял в окружении Кавказских гор, на склонах которых были субальпийские луга. В его окрестностях была горностепная растительность. Населяли Кисловодск русские, армяне и карачаевцы, по вере – христиане и мусульмане.

Открытка с видом Кисловодска перед революцией 1917 года

К концу XVIII века Кисловодская долина ещё не была заселена. Территория, где находился источник нарзана, никому не принадлежала, она была пограничной между землями Большой Кабарды на востоке и землями Мало-Абазинского племени на западе.

В 1793 году Кисловодскую долину посетил учёный Пётр-Симон Палас. Он впервые исследовал эту местность и источник нарзана, описав их.

Командующий войсками на кавказской линии граф И. И. Морков считается первооткрывателем курортных сезонов в Кисловодске. Вместе с женой и молодым секретарём Алексеем Ребровым он расположился лагерем над источником на Крестовой горе и стал принимать ванны из подогретого нарзана, чтобы вылечиться от астмы.