Полная версия:

Скрытый учебный план: антропология советского школьного кино начала 1930 х – середины 1960 х годов

После недолгой череды сцен, связанных с прибытием в родной дом, наступает черед другой, праздничной рамки: в доме Лаутиных, в котором мог бы, пожалуй, разместиться районный дом культуры и который вмещает в себя едва ли не всю деревню, местное сообщество отмечает приезд героя домой. Сельское празднество с обильным застольем и танцами – еще один традиционный сюжет идиллической живописи – не только дает создателям фильма возможность завязать все основные сюжетные линии, но и формирует общее «праздничное» восприятие деревенского пространства, поскольку каких бы то ни было контрастов с тяжелыми трудовыми буднями затем не следует. В конце кинокартины деревня снова празднует – не то появление очередного высокого гостя, комбрига Худякова, выбравшего для прибытия на малую родину несколько экзотический способ, не то известие о запредельном карьерном взлете протагониста, не то все сразу. Единственная коллизия, оставшаяся до сих пор неразрешенной, – мелодраматическая, между героем и героиней, – подходит к логичному финалу, но кроме этого праздник несет в себе еще и утверждение своей собственной непрерывности, имманентности советскому сельскому бытию.

«Учитель». Деревенская идиллия

Завершается фильм Сергея Герасимова «маленьким бегством» героя из праздничной действительности – в замыкающую пейзажную рамку. Подчеркнуто «по-пацански» удрав из дома через окно, хотя ничто не мешало ему просто выйти в дверь, он выходит за околицу, на ночной простор с луной и неизменным сочетанием березы, дороги и колхозного поля, и, экстатически закинув руки за голову, произносит: «Жизнь! Любимая моя жизнь!» Идиллия, замкнувшись в экранной экфрасе, размыкается в ту «большую жизнь», частью которой является зритель.

Однако за всей этой колхозной идиллией проступает система достаточно разнообразных и тонко вплетенных в «парадный» материал идеологических посланий. С одной стороны, весь фильм является одной большой иллюстрацией ко вполне конкретному документу, едва ли не дословно известному любому «политически грамотному» советскому человеку конца 1930‐х годов, – к «Третьему пятилетнему плану развития народного хозяйства Союза ССР». С другой – никаких прямых идеологически мотивированных высказываний в фильме нет – за редкими исключениями, демонстративно подтверждающими общее правило. Два из них доверены «комическому старику», отцу главного героя. Уже упомянутая речь с крыла самолета произносится с откровенно комическим пафосом, «харáктерной» крестьянской жестикуляцией и столь же «харáктерной» манерой говорения, от чего производит впечатление комедийной репризы. В предыдущей сцене тот же Иван Лаутин, будучи посажен в роли свадебного генерала в экзаменационную комиссию во «взрослой» школе, настолько увлекается рассказом героини о крестьянской войне в Германии, что едва не превращает экзамен в митинг, горячо пеняя немецкому крестьянству XVI века на то, что оно не наладило связей с рабочим классом. А поскольку и сам ответ героини выдержан в стиле тотальной автопародии, в итоге зритель получает классический комедийный каскад. Третий пафосный пассаж встроен в педагогический дискурс, завершает проникновенную сцену с чтением чеховского «Ваньки» и ориентирован на детей, впервые пришедших в школу, – так что за рамки серьезного идеологического внушения выведен не менее однозначно, чем два предыдущих.

Идеологические сигналы, иллюстрирующие конкретные положения из плана Третьей пятилетки, подаются безо всякого пафоса, поскольку представляют собой как бы случайные реплики и обстоятельства, заподлицо вшитые в очередную сцену, которая представляет собой либо часть «профессионального» сюжета картины, незатейливого и не мешающего зрителю наслаждаться мелодрамой, либо собственно сюжета мелодраматического, рассчитанного на самый неподдельный зрительский интерес.

Прежде всего следует обратить внимание на то, как исподволь «заряжены» общие контексты предлагаемой зрителю проективной реальности. Сусальная картина колхозной жизни, не имеющая ничего общего с реальным положением дел в советской деревне предвоенного времени, четко отсылает зрителя к документальному первоисточнику мифа о счастливой жизни колхозников – все к тому же Третьему пятилетнему плану и ко вкрапленным в него выдержкам из доклада В. М. Молотова на XVIII съезде ВКП(б)173. В последних ситуация в деревне рисовалась в тонах и вовсе фантастических, особенно с точки зрения ближайших перспектив174. Так что равномерно распределенные по всему экранному времени и ненавязчиво оказывающиеся в кадре приметы роскоши ориентированы на вполне конкретную задачу: на создание впечатления, что партийные и правительственные документы описывают не проективную, не мифологизированную, а самую что ни на есть актуальную реальность.

Такой же сплошной отсылкой к актуальным партийным и хозяйственным документам является и вся история Степана Лаутина. Он приезжает в деревню для того, чтобы буквально воплотить в жизнь одно из положений плана Третьей пятилетки, который предусматривал «завершение в деревне и во всех национальных республиках всеобщего семилетнего среднего обучения с расширением охвата детей десятилетним обучением»175. Здание для новой школы-десятилетки – главное, чего он пытается добиться и от сельской, и от районной администрации: трехэтажного (впрочем, на два этажа он тоже согласен), с садом – куда «поедут учителя». Уже в этом новом здании открывается и полная средняя школа для взрослых, иллюстрируя еще одно положение все того же Третьего пятилетнего плана176, причем в эту школу колхозники буквально валят валом, включая орденоносную любовь главного героя.

Прямой отсылкой к цитате из проекта Третьего пятилетнего плана («поднятие значения и роли учителя в школе») является и общая история об изменении статуса протагониста в глазах деревенских стариков. Пройденный за полтора часа экранного времени путь от полного неудачника177 до фигуры всесоюзного значения слишком крут, чтобы зритель мог не обратить на него внимания. Любопытно, что ключевое в этом смысле послание прибывает в деревню тем же символически нагруженным способом, который деперсонализированная и всемогущая советская власть задействовала в «Одной», озаботившись судьбой учительницы Кузьминой: прилетает крылатый небесный вестник, и благая весть окончательно меняет всю систему оценок. По сути, посланник Власти и сама Власть находятся в отношениях символического взаимодополнения, «работая» на легитимацию друг друга. Поначалу присутствие Власти за спиной протагониста практически не ощущается, создатели фильма делают все возможное, чтобы его приезд в деревню и зрителю, и экранным персонажам казался частью приватной жизненной стратегии, результатом индивидуального выбора, некоего «искреннего» порыва послужить на благо малой родины. Но после того как Власть одним движением скидывает с героя рубище, скрывавшее под собой рыцарские доспехи, радикально повышается не только его собственный статус: отныне каждое сказанное им слово весит неизмеримо больше, и, соответственно, транслируемый через него властный дискурс получает мощную ситуативную подпитку. Собственно, для того чтобы это обстоятельство не осталось незамеченным, прежде всего и нужна речь старшего Лаутина с крыла самолета: комический пафос в данном случае не отменяет заложенного в речи эмоционального послания. Перед нами тот самый случай, когда устами младенца глаголет Истина.

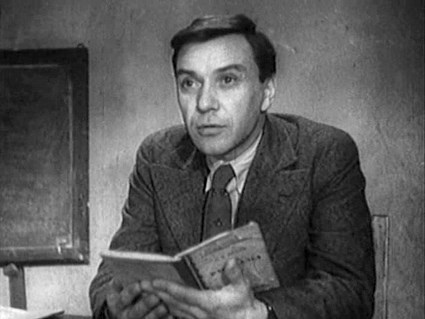

Повышение престижа учителя в кинокартине Герасимова достигается и за счет других, непрямых средств. Начнем с того, что учитель здесь – мужчина: ситуация, во-первых, весьма необычная для советского кино о деревенских учителях178, а во-вторых, серьезно поднимающая сельское учительство по советской шкале сравнительной значимости профессий с ее выраженными гендерными акцентами. Роль играет и та простота, с которой герой общается с представителями высших сил, начиная от секретаря райкома и заканчивая теми горними сферами, из которых к нему прилетает волшебный вестник. Сигнал в данном случае недвусмыслен: персонаж Бориса Чиркова является неотъемлемой частью современных советских элит. Этот режим постоянного пребывания на прямой связи с высшими силами имеет еще одну семантическую составляющую. Власть в сталинском кино, причем не только на школьную тему, но и на любую другую, подается как воплощение Истории, и главная задача этой власти – способствовать тому, чтобы рядовой человек осознал неотменимые и всесильные законы исторического развития и осознанно же встроился в процесс. В разных картинах на школьную тему эта связь будет осуществляться разными средствами, но присутствовать она будет непременно. Одной из самых информативных в этом смысле сцен является вечер вопросов и ответов в сельском клубе, где протагонист принимает на себя роль источника истинной информации по любым областям человеческого знания – «от аэродинамики до космогонии». Роль эта двойственна: с одной стороны, для односельчан он является фигурой, по определению, причастной высшему знанию. Они приходят на этот вечер не без намерения выяснить, насколько конкретный человек по имени Степан Лаутин с ней справится, но в самом его праве выступать в подобной роли никто из них не сомневается – за исключением отца, который находится по отношению к герою в достаточно специфической и по-своему безвыходной позиции. Если сын провалится в этом интеллектуальном quiz show, это будет означать дополнительный удар по отцовскому самолюбию, и без того уязвленному; если же у него все получится, самый факт появления в деревне и в собственном доме фигуры более компетентной, чем отец и председатель колхоза, является приобретением весьма сомнительным. Как всегда в подобных случаях, Партия выступает в роли deus ex machina, разрешителя всех конфликтов: заехавший по случаю секретарь райкома едва ли не силком препровождает старого партизана слушать сына. С другой стороны, персонаж Бориса Чиркова по окончании вечера остро переживает недостаточность собственной компетенции – которую показательнейшим образом обсуждает не с кем-нибудь, а с секретарем райкома. Как и было сказано в предыдущей главе, роль рядового посланца высших сил в сталинском кинематографе двойственна: будучи авторитетным пастырем для «народа», в отношении к самим высшим силам (к Вождю и/или Партии) он, по определению, не вправе претендовать на полноту компетенции. Судя по всему, выбор Бориса Чиркова на главную роль в «Учителе» был отнюдь не случайным. После «Трилогии о Максиме» (1934–1938) Козинцева и Трауберга, к концу которой персонаж Чиркова дорастал до представительного символа Партии, и после первой серии «Великого гражданина» (1937), где артист играл уже совершенно аллегорического «товарища Максима», советский зритель в 1939 году не мог не слышать за спиной у любого протагониста в исполнении Чиркова незримого шуршания ангельских крыльев.

На престиж учительского образа работает и то обстоятельство, что Степан Лаутин с завидным постоянством оказывается центром внимания всей деревни (оба праздника, вечер вопросов и ответов), и то, что он является несомненным центром мелодраматического сюжета. Немалую роль играет и полная уверенность героя в правоте и финальном торжестве своей миссии. Необходимые для драматизации экранного действия метания и терзания по большей части «приписаны» к мелодраматической составляющей сюжета; в тех же случаях, когда герой несет слово и дело Партии, делает он это с фирменной ленинской лукавинкой во взгляде, которая с самого начала картины убеждает зрителя в том, что у Степана все получится, – и сообщает всем сомневающимся в его успехе персонажам дополнительный комедийный заряд. Они противостоят герою не потому, что враги, а потому, что обладают более узким горизонтом компетенции. И зрительский смех над ними не носит уничижительного характера: это вполне симпатичные люди, которые просто не успели понять того, что зритель понял с самого начала.

Если вернуться к прямым – пусть даже и не бросающимся в глаза – цитатам из Третьего пятилетнего плана, то следует обратить внимание на одну из многочисленных комедийных сцен, которая начинается с того, что комический старик, он же председатель колхоза, распекает двоих еще более комичных лодырей-конюхов. Степан Лаутин приходит к отцу просить лошадь, чтобы съездить в город за учебными пособиями, а тот отказывает просто из вредности, несмотря на то что лошадь, стараниями все тех же разгильдяев, с утра без дела стоит у него под окном. Выходом из этой конфликтной ситуации оказывается предложение оплатить колхозу транспортные услуги из средств школы. Согласно плану, предполагалось резко увеличить финансирование школы, так чтобы к 1942 году ежегодные расходы на нее превысили показатель 1937 года более чем в два раза. Привычно нищая школа – по крайней мере на бумаге и в кино – уже должна была видеться достаточно богатой для того, чтобы не выпрашивать подачки у местной администрации и не прибегать к неофициальным связям, а покупать необходимые услуги с той же легкостью, с которой колхозные девушки в отпуск ездят во все концы Советского Союза.

«Учитель». Ванька Жуков

Еще одна такая же завуалированная цитата вкраплена в единственную на весь фильм собственно учебную сцену. Свой первый урок в карьере сельского учителя протагонист начинает с мягкого, но настойчивого утверждения строгой дисциплины в классе, причем само слово «дисциплина» звучит с экрана несколько раз. И действительно, наряду с поднятием «значения и роли учителя в школе», Третий пятилетний план рекомендовал обратить внимание и на «укрепление школьной дисциплины»179. Показательно, что все фильмы на школьную тему, снятые в сталинскую эпоху, в которых тема учителя как властного агента представляет собой основу сюжета, включают в себя один и тот же, словно под копирку переснятый эпизод: при первом же знакомстве с классом учитель, назвав свое имя и обозначив статус, переходит к проговариванию дисциплинарного порядка, в котором будет происходить его дальнейшее общение с учениками. Засим следует тренировка в дисциплинарных практиках (приветствовать учителя стоя и т. д.), и только после этого учитель всерьез упоминает о собственно учебной деятельности: расстановка приоритетов говорит сама за себя.

Авторы большинства сталинских фильмов на школьную тему собственно профессиональным навыкам своих протагонистов уделяют не слишком много внимания, ограничиваясь буквально одной-двумя сценами «за учительским столом» – да и те, как правило, нужны прежде всего для демонстрации того, как легко и изящно персонаж умеет завладевать вниманием детей, замыкая на себе все положительные характеристики образовательной среды. Подобного же рода сцены можно найти едва ли не в каждом советском производственном фильме времен «большого стиля»: «правильный» персонаж просто обязан на глазах у зрителя обернуть одну-две старательно созданные непростые ситуации на пользу себе и обществу, как это делает в сцене знакомства с тракторной бригадой Клим Ярко (Николай Крючков) в «Трактористах». И точно так же как и героев других производственных картин, в конце протагониста-учителя ждет «воцарение» с обязательными знаками всенародного признания180 и личного счастья181.

Понятно, что в 1939 году Сергей Герасимов и другие создатели фильма «Учитель» не могли знать не только о том, что радужные планы, касающиеся развития советской школы, в том числе и сельской, окажутся не реализованными вместе со всем Третьим пятилетним планом. Годовое финансирование школы в размере «11,0 млрд руб. против 5,2 млрд руб. в 1937 г.» не будет обеспечено просто потому, что к этому времени война будет идти уже второй год. Не могли они знать даже и то, что реальные планы Кремля в том, что касалось повышения образовательного уровня советского народа, имели под собой несколько иные основания, нежели те, что были прописаны в программных документах, и что расхождение между идеологическими лозунгами и реальными социальными практиками сделается очевидным уже через год. В плане третьей пятилетки декларировался «подъем культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда»182, который планировалось обеспечить прежде всего за счет перехода на всеобщее полное среднее (десятилетнее) образование не только в городе, но и в деревне. Причем образование это должны были получить не только дети, но и оставшиеся безграмотными или малограмотными взрослые183

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Вплоть до формирования в модерной культуре аудиторий, для которых сам факт нарушения уже существующих норм избыточности является главным смыслом художественного высказывания.

2

Михайлин В. Женщина как инструмент и препятствие: Случай Юлия Райзмана на фоне советской модернизации // Неприкосновенный запас. 2011. № 1 (75). С. 43–57; Михайлин В., Беляева Г. «Вы жертвою пали»: Феномен присвоения смерти в советской традиции // Отечественные записки. 2013. № 5 (56). С. 294–310; Они же. Между позицией и позой: Учитель истории в советском «школьном» кино. Саратов; СПб.: ЛИСКА, 2013; Они же. Советское школьное кино: рождение жанра // Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940–1980‐е) / Ред.-сост. И. Кукулин, М. Майофис и П. Сафронов. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 549–596; Они же. Чужие письма: Границы публичного и приватного в школьном кино 1960‐х // Неприкосновенный запас. 2016. № 2 (106). С. 106–128; и др.

3

И, что еще интереснее, со зрителем и слушателем, поскольку одной из форм «отбива» готовых в той или иной степени интерпретаций были комментированные кинопоказы, которые один из нас регулярно устраивал (и устраивает) в стенах Саратовского госуниверситета и Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева.

4

См. в связи с этим: Kurke L. The Traffic of Praise: Pindar and the Poetics of Social Economy. N. Y.; L.: Ithaca, 1991. Р. 1 и далее. См. также: Cawelti J. G. Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. Chicago; L.: University of Chicago Press, 1976.

5

Или, вернее, последовательности сменявших друг друга поэтик, сохранявших при этом ряд базовых характеристик.

6

Ср. подбор актерских типажей на положительные роли в фильмах, сюжет которых построен на открытом противостоянии «добра» и «зла» (детективы, фильмы о революции, о Гражданской или Отечественной войне и/или о разведчиках). Исключения вроде «военных» ролей Олега Даля в данном случае, как и положено, подтверждают правило.

7

Обоснование соответствующей терминологии см. в: Михайлин В. О ситуативности репутаций: Возвращение Одиссея // Отечественные записки. 2014. № 1 (58). С. 52–84.

8

Так, в жанре музыкальной комедии любовное чувство должно быть всепоглощающим и однозначным; измена приравнивается к измене Родине; ошибка приводит к бурному всплеску негативных эмоций, который компенсируется еще более бурным всплеском эмоций позитивных, когда ошибка осознается как таковая; финальное соединение – несмотря на препятствия, создаваемые антагонистами или случайным стечением обстоятельств, – влюбленной пары является предметом заботы и искренней радости максимально возможного числа персонажей, в том числе и вполне случайных (прохожих, зрителей в цирке и т. д.). В этом смысле нормативная поэтика советской музыкальной комедии мало чем отличается от аналогичных жанровых поэтик в американской, немецкой или итальянской традициях – поскольку задача по «нормализации» интимного поведения (или по крайней мере публичных проявлений оного) остро стояла перед всеми элитами первой половины – середины XX века, столкнувшимися как с резким расширением публичных пространств, так и с радикальным изменением набора инструментов, которые позволяли претендовать на контроль над этими пространствами.

9

А также другие масштабные перемены в молодежной политике – вплоть до проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Впрочем, определенные сдвиги в государственной культурной политике в этом смысле начались даже несколько ранее ХХ съезда, по сути, создав соответствующий горизонт ожиданий. Так, Первая московская выставка произведений молодых художников прошла еще в 1954 году. См. об этом: Морозов А. И. Поколения молодых: Живопись советских художников 1960‐х – 1980‐х годов. М.: Советский художник, 1989. С. 4 и далее. Динамику резкого увеличения общего количества и репрезентативности молодежных художественных выставок начиная с середины 1950‐х годов можно отследить по изданию: Выставки советского изобразительного искусства: Справочник. М.: Советский художник, 1975. Т. 4 (1948–1953 гг.); То же. 1981. Т. 5 (1954–1958 гг.). О «помолодении» героя отечественного кино см.: Прохоров А. Унаследованный дискурс: Парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». СПб.: Академический проект, 2007. С. 59. См. также программный № 1 журнала «Искусство кино» за 1957 год. Статистику роста кинопроизводства в СССР в середине 1950‐х годов по сравнению с предшествующей эпохой «малокартинья» см. в: Землянухин С., Сегида М. Домашняя синематека: Отечественное кино 1918–1996. М.: Дубль-Д, 1996. С. 6.

10

«А если это любовь?» Юлия Райзмана, «Друг мой, Колька!» Александра Митты и Алексея Салтыкова, «Мишка, Серега и я» Георгия Победоносцева и «Приключения Кроша» Генриха Оганесяна.

11

Каковая была результатом схождения двух, казалось бы, взаимоисключающих феноменов: постепенной утраты доверия к любым публичным дискурсам, приобретшей на рубеже 1960–1970‐х годов обвальный характер, и достаточно давно сформированной и крайне удобной для личного пользования привычки вписывать собственный сюжет в «большие объясняющие конструкции». В позднесоветский период точка производства смыслов активно перемещается из дискредитированного публичного в новооткрытое (в том числе и благодаря масштабной хрущевской программе строительства доступного жилья) приватное пространство, которое очень быстро мифологизируется, причем сразу по нескольким направлениям. Идиллически-интимная, частнособственническая, тусовочная, творческая, неозападническая или неославянофильская и прочие вариации этой утопии не только конкурировали между собой, но и дополняли друг друга, и легко друг в друга перетекали, поскольку были построены на едином принципе. Интимное пространство превращалось в зону накопления знаков, которые должны были свидетельствовать об уникальности владельца, о его большей по сравнению со всеми остальными приближенности к некой Истине. И вне зависимости от набора означающих – а это могли быть и книги, и хрусталь, и иконы с прялками, и диски с постерами – означаемые были слишком похожи между собой, чтобы не вызывать внутриличностных конфликтов или откровенной взаимной ненависти у держателей разных акций. Что, в свою очередь, породило обильную поросль позднесоветских сюжетов – литературных, публицистических, кинематографических и бытовых. Впрочем, об этом речь подробно пойдет в следующей книге, посвященной поздне- и постсоветскому школьному кино.

12

Поскольку речь идет о советской школе.

13

Что, в свою очередь, создает достаточно широкий спектр возможностей для маневра, ориентированного на очередную ситуативную необходимость – как в практиках элитарно-управленческих, так и в повседневных практиках «идейно грамотных» граждан. В итоге едва ли не главным ресурсом в Советской России становится доступ к «назначению и переназначению смыслов».

14

Если право собственности (или любые другие права) нарушает частный человек, то это квалифицируется как уголовное преступление, если то же самое совершается представителем советской власти или даже просто проправительственным активистом – то действие почти автоматически проводится по категории революционной необходимости. Ср. эпизод из «Как закалялась сталь» Николая Островского, в котором протагонист, Павел Корчагин, придя на вокзал и убедившись в том, что уехать нет никакой возможности, просто-напросто привлекает отряд чекистов для того, чтобы высадить из вагонов некоторое количество уже обустроившихся там пассажиров – и отправиться на комсомольскую конференцию вместе с товарищем Ритой Устинович. При этом он проникает на вокзал незаконно, просто потому, что «знает все ходы и выходы», втискивается в вагон без билета, а девушку и вовсе втягивает через окно – и тут же инициирует проверку билетов у других пассажиров, пользуясь знакомством с командиром местного ЧК, причем сам принимает активное участие в чистке. Интересно также, что на этот момент Павел Корчагин вообще не представляет никого, кроме самого себя, – но на нем кожаная куртка, а в кармане наган. Значимым является то обстоятельство, что вся эта история рассказывается автором крайне сочувственно и встраивается в перспективу борьбы с мешочничеством, частнособственническими инстинктами и прочими уродливыми пережитками прошлого.