Полная версия:

Скрытый учебный план: антропология советского школьного кино начала 1930 х – середины 1960 х годов

Впрочем, несмотря на бесплодность, и сама фигура Беликова, и угадывающиеся за ней расширительные контексты ничуть не теряют демонических характеристик. Беликов все равно остается властителем в том выморочном мире, из которого в финале фильма уезжают брат и сестра Коваленко, и даже ключевые его фразы переходят по наследству к другим здешним обитателям. Та максимально очищенная от всех лишних деталей сцена, которая играет роль начальной рамки, на деле – если иметь в виду возможные «оккультные» контексты – отнюдь не так одномерна. И подчеркнутая ее театральность выполняет здесь ту же роль, что и в экспрессионистской сценической философии: максимально абстрагируя зрелище, убирая все лишние визуальные сигналы, ты тем самым открываешь дорогу скрытым символическим смыслам. В традиционной околомасонской символике Якин и Боаз, две колонны у входа в храм, которые символизируют Активный и Пассивный принципы, условные свободу и необходимость (ср. игру с опущенными и поднятыми руками у таротных Мага и Дьявола), обрамляют главный предмет высказывания – тот самый алеф, Совершенного человека, финальную стадию индивидуального и общевидового человеческого становления. То есть в экранном мире нашего фильма – учителя Беликова собственной персоной153.

Школьный фильм. «Алмас»

Впрочем, историко-бытовые костюмные драмы, выполняющие задачу по поддержанию позитивного образа новой власти «непрямым» способом, через сопоставление ее с властью предыдущей, все-таки составляют меньшую часть сталинских фильмов на школьную тему: «большой стиль» предпочитает утверждать значимые для него истины напрямую. Если в костюмной драме учитель как положительный персонаж представляет собой исключение, обозначающее присутствие светлых сил в темном царстве старого режима, то в фильме на современную школьную тему ситуация меняется на диаметрально противоположную. Советский учитель как низовой агент власти, транслирующий выгодные для нее установки и модели поведения в самую гущу народную, просто не имеет права быть отрицательным персонажем. «Плохие» учителя изредка встречаются, но, во-первых, это всегда персонажи второстепенные, а во-вторых, противопоставленные учителю-протагонисту по тому же контрастному принципу, только вывернутому наизнанку, – для того чтобы обозначить присутствие темных сил в светлом настоящем.

Первый «учительский» фильм, снятый в сталинскую эпоху, представляет собой несколько запоздалую колониальную версию «Одной»: это «Алмас» (1936) Ага-Рзы Кулиева. История, рассказанная во второй части фильма Козинцева и Трауберга, повторяется здесь едва ли не слово в слово, с прямыми отсылками к оригиналу, но на локальном, полностью «национализированном» материале. Молодая учительница, комсомолка, приезжает в глухую горную деревню, в которой, несмотря на формальное наличие советской власти, порядки стоят совершенно не советские. Верховный авторитет здесь – Гаджи-Ахмет, персонаж, почти дословно списанный с безымянного бая в «Одной». Он так же спокоен, добродушен и вкрадчив. Более того, этот элемент роли максимально усилен – поскольку в «Алмас» именно Гаджи-Ахмет с самого начала принимает на себя роль заботливого покровителя и советчика при юной горожанке, не знакомой с местными нравами. При этом ощущение исходящей от него угрозы, которое в «Одной» моделировалось за счет музыкальной темы, сопровождающей персонажа, и за счет специфической пластики Ван Люй-Сяна, здесь создается иными средствами. Во-первых, зритель сразу посвящается в те обстоятельства, о которых не осведомлена героиня: Гаджи-Ахмет – прекрасный манипулятор и дает ей советы только для того, чтобы скомпрометировать ее в глазах всей деревни. Во-вторых, при нем состоит особый персонаж, агрессивный и неуравновешенный Керим154, в котором для зрителя локализуется сигнал о постоянном наличии опасности. Керим – обычный деревенский трудяга, но еще и ярый поборник традиционных ценностей (готов убить сестру, если уличит ее в неподобающем поведении; убивает соблазнителя сестры), откровенный единоличник (резко высказывается против создания ковроткацкой артели), а кроме того, он самым очевидным образом воплощает в себе активно конструируемую советскими политтехнологами концепцию стихийности, подлежащей либо преодолению, либо уничтожению155. Он постоянно демонстрирует в кадре гипертрофированно агрессивные жесты; при каждом появлении в руках у него оказывается очередной «опасный» предмет (кинжал, коса, камень, нож, плеть) и т. д.

«Алмас». Гаджи-Ахмет

Впрочем, как выясняется ближе к концу фильма, на роль носителя прямой угрозы физического насилия вполне годится и сам Гаджи-Ахмет. За театральной маской благородного отца скрывается звериный оскал врага советской власти. Тот способ, которым он в конечном счете собирается избавиться от ненужной ему активистки, в деталях списан все с той же «Одной». Гаджи-Ахмет, так же как и алтайский бай, готов предоставить учительнице собственных лошадей, чтобы дать ей возможность уехать «в район»: только вместо заснеженных холмов и равнин героиню, по нечаянности выпавшую из повозки, должен отправить на тот свет ночной ливень в горах. Вполне прозрачный намек на такой исход событий дает судьба ее предшественника по роли проводника новой жизни, молодого агронома, погибшего при невыясненных обстоятельствах от рук «врагов советской власти» буквально за несколько недель до того, как в деревне появляется Алмас: мимо его могилы она проезжает в первых же кадрах картины – как витязь мимо камня на распутье, знаменующего собой «развилку судьбы»156. Как только Алмас в разговоре с Гаджи-Ахметом четко дает понять, что больше не собирается оставаться объектом манипуляции, тот произносит фразу, достаточно прозрачно свидетельствующую о его намерениях: «Каждая голова свой камень ищет».

Гаджи-Ахмет может служить наглядным пособием для изучения одной из характерных для «большого стиля» особенностей работы с образом врага. Через этот образ зритель последовательно получает три группы сигналов. Во-первых, он должен догадаться о том, кто здесь враг, гораздо раньше, чем протагонист, тем самым занимая по отношению к герою привилегированную «взрослую» позицию, опирающуюся на более широкий горизонт компетенций, – и сопереживая герою, как сопереживают сомнамбуле или ребенку, не знающему, что он играет на краю пропасти. Во-вторых, после того как – в результате прозрения – герой попадает в критическую ситуацию, зритель испытывает эмпатию, основанную на общем знании и чувстве сопричастности. И в-третьих, в конце фильма следует восстановление status quo: враг разоблачен публично, герой на коне, а зритель выходит из кинотеатра с приятным ощущением неизбежного торжества справедливости в границах СССР157.

Второй отрицательный герой, четко дублирующий соответствующую фигуру из «Одной», – это председатель сельсовета Бала Оглан, который позаимствовал у персонажа Сергея Герасимова даже головной убор, ушанку, вполне уместную в сибирской, но не вполне – в азербайджанской деревне158. Формально являя собой представителя советской власти, он одновременно обозначает ту границу, на которой полномочия советской власти заканчиваются. В каких-то случаях он даже помогает героине, в каких-то делает это только после сигнала со стороны Гаджи-Ахмета (и в русле манипулятивных стратегий последнего), а в каких-то – прямо цитирует председателя из «Одной», отказываясь вмешиваться в обстоятельства, формально не входящие в область его компетенции: после того как крестьяне, обманутые все тем же Гаджи-Ахметом, забирают детей из школы, Бала Оглан попросту самоустраняется, сославшись на то, что не может вмешиваться в семейные дела односельчан. Зритель должен сделать недвусмысленный вывод: врагом советской власти является не только тот, кто убивает молодых агрономов, но и тот, кто создает препятствия (пусть даже в полном соответствии с буквой закона) на пути перспициации. Впрочем, в конце картины оказывается, что и к убийству агронома он тоже причастен.

Вообще враг в фильме Ага-Рзы Кулиева куда более многолик, чем у Козинцева и Трауберга: авторы азербайджанской картины явно знакомы с уже выработанной к середине 1930‐х годов номенклатурой «не наших» людей и стараются максимально насытить за ее счет неэмпатийную составляющую «Алмас». ФЭКСовский конструктивизм и функционализм «Одной», ориентированный на разумную экономию выразительных средств, уступает здесь место максимальному – количественному – нагнетанию сигналов, долженствующему не столько внушить зрителю представление о правильных моделях его собственной эволюции к настоящему советскому человеку, сколько обозначить неправильные модели поведения, на которые ему следует обращать пристальное внимание – не только свое собственное, но и компетентных товарищей. Помимо персонажей, дублирующих роли врагов из «Одной», и «бандита» Керима, в «Алмас» коллекцию явных и скрытых врагов трудового народа пополняют сельская знахарка Фатманса, заведующий школой Самандар и Шариф, секретарь сельсовета.

Фатманса159, занимающая примерно ту же нишу, которую при более подробной разработке второй части сюжета мог бы занять шаман из «Одной»160, открывает долгую череду персонажей «традиционалистского» и религиозного склада, которые в советском кинематографе будут регулярно обозначать еще одну ипостась косной социальной природы – опасную и агрессивную, поскольку она регулярно вступает в конфликт со строителями «новой жизни»161. Конфликт этот может быть неявным – в начале очередной картины, – но в конечном счете обязательно выливается в открытое противостояние, зачастую связанное с физическим насилием. Особенно обильную поросль подобного рода персонажей дала – что само по себе достаточно любопытно – оттепель с ее возрожденным религиоборческим пафосом162. Роль Фатмансы в фильме оказывается куда более значимой, нежели в исходной пьесе Джафара Джаббарлы, поскольку «стягивает» в себе сразу двух тамошних персонажей: саму Фатмансу и отсутствующего в кинокартине муллу Субхана, персонажа внесценического, но весьма влиятельного.

«Алмас». Фатманса

Заведующий школой Самандар – классический «специалист» в том смысле, который вкладывался в это слово в довоенном СССР, и как таковой он с самого начала должен вызывать у зрителя определенные подозрения. Он живет уютно и небедно, склонен к театральности, а еще – он единственный из всех персонажей картины носит очки. На должности завшколой он уже десять лет, т. е. фактически от самых начал существования единой трудовой школы в советском Закавказье – если учесть, что действие фильма происходит весной 1930 года. То есть образование он получил еще в царской России. В первой же сцене, в которой мы его видим, он обсуждает сам с собой – стоя перед зеркалом – письмо от районного школьного начальства, направившего к нему молодую специалистку «для усиления учебно-воспитательной работы». Письмо до крайности его возмущает, поскольку являет собой достаточно прозрачный и для него самого, и для зрителя намек на то, что он недостаточно хорошо справляется со своей работой. Поэтому с самого начала он резко настроен против молодой учительницы и в конечном счете делает все возможное для того, чтобы убрать ее из деревни, – пишет на нее донос в район, принимает участие в распространении слухов и т. д. И это при том, что какой бы то ни было учебной деятельности мы на экране не видим, что лишний раз свидетельствует о том, что создателям фильма школа нужна и важна исключительно в качестве источника символических смыслов, связанных с «воспитанием нового человека» – но не с образованием как таковым. Все «усиление», исходящее от Алмас, по большому счету, сводится к тому, что она учит детей ходить строем и танцевать парадные танцы, а также заботится об их физическом здоровье. Но зато первая же исходящая от нее инициатива – едва ли не на следующий день по прибытии в деревню – это создание ковроткацкой артели, что вступает в острое противоречие с интересами Гаджи-Ахмета, замкнувшего на себе всю экономическую деятельность деревни163.

К этой сюжетной линии относится одна любопытная сцена. Получив из города станки для артели и заручившись формальным согласием сельсовета, Алмас пытается разместить производство не где-нибудь, а в здании сельской школы – судя по всему, без какого бы то ни было согласования с директором оной, т. е. со своим непосредственным начальством. Неудивительно, что Самандар не позволяет внести станки в школу и попросту прогоняет всю «инициативную группу». По сути, он совершенно прав, поскольку представить себе, каким образом в небольшом школьном здании, в котором разместилось целое производство, можно было бы продолжать учить детей, крайне затруднительно164. Но борцов за новую жизнь во главе с Алмас это, судя по всему, нимало не беспокоит – поскольку строевой подготовкой можно заниматься и во дворе. При этом зритель получает совершенно недвусмысленный сигнал, кто прав, а кто неправ. Так же как и в «Одной», формальные правовые обстоятельства не могут являться препятствием на пути живого творчества масс, направленного на строительство новой жизни, – и всякий, кто настаивает на их соблюдении, является врагом и вредителем.

Вообще по сравнению с «Одной» в «Алмас» достаточно радикально видоизменяются не столько набор сигналов, получаемых зрителем, сколько способы подачи этих сигналов. Суггестия в «Одной» действует через прямое внушение, по принципу «делай, как я»: зрителю демонстрируется череда единственно правильных выборов, совершаемых персонажем, по отношению к которому сохраняется определенная эстетическая и эмоциональная дистанция, – т. е. принятие этих выборов зрителем должно иметь под собой мотивации, рациональные как минимум отчасти. «Алмас» – кино уже откровенно сталинской формации и потому озабочено прежде всего эмоциональным воздействием на зрителя. Позаимствованные из «Одной» базовые элементы высказывания – сюжет, ключевые персонажи, отдельные сцены и визуальные сигналы – встраиваются в совершенно иную жанровую схему. Это чистой воды мелодрама, в которой скрытый учебный план прячется за привычными и приемлемыми для массового зрителя конвенциями бульварного романа и «немой» мелодрамы: коллизия с установлением отцовства незаконнорожденного ребенка, своевременное вмешательство благородных героев, убийство в защиту семейной чести, коварные соблазнители, сверкающие глазами бандиты с кинжалами, гипертрофированная демонстрация сильных чувств и т. д. В этой связи одной из ключевых фигур становится еще один «вражеский» типаж – секретарь сельсовета Шариф, ловелас и перерожденец, также прячущий свою антисоветскую сущность за маской совслужащего. Вывод о «не нашей» природе этого персонажа зритель должен сделать, исходя, среди прочего, из его гипертрофированной сексуальности: неудачливый воздыхатель Алмас из пьесы Джаббарлы превращается в фильме в эротический пульс всей деревни. Ему же передоверяется изнасилование Яхши, приведшее к появлению на свет незаконнорожденного ребенка, которое в пьесе совершает мулла. Мелодраматизации способствуют и другие перестановки персонажей. Так, вместо Ибата, деверя Яхши, озабоченного сохранением семейной чести, появляется столь же безбашенный Керим, а сама Яхши из замужней женщины, которая пытается развестись с мужем, превращается в запуганную братом девушку. За счет всего этого прописанный в пьесе «аналитический» сюжет о женской эмансипации и о необходимости выйти из-под диктата семейных форм угнетения трансформируется в «жестокую» историю со смертоубийством, размахиванием кинжалами и «страшными» глазами. Если говорить об устойчивых типажах «не наших» людей в сталинском кинематографе, то Шариф прекрасно вписывается в компанию кинематографических мерзавцев, у которых главным симптомом «перерождения» является сам факт наличия эротической мотивации – без прилагающейся путевки в ЗАГС165.

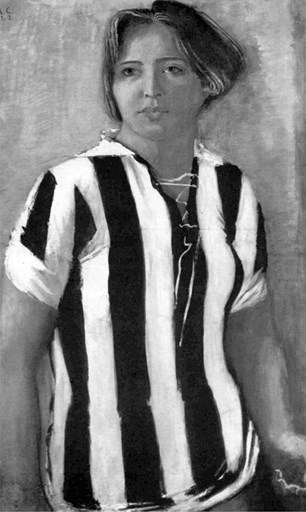

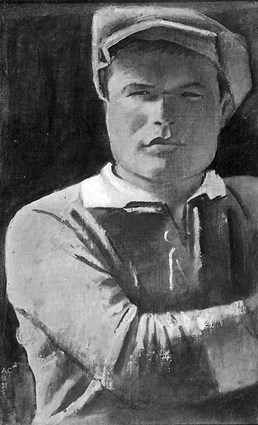

Не менее типажны и основные положительные персонажи фильма – Алмас и ее жених Фуад, – причем в данном случае прямой визуальный источник следует искать не в кинематографической, а в живописной советской традиции, впрочем, с тем же временным лагом. Картины А. Н. Самохвалова «Портрет партшколовца Сидорова» (1930–1931) и «Девушка в футболке» (1932) к 1935 году уже успели превратиться в своего рода «иконы», в образцовые репрезентации советского человека в его новой, сталинской вариации. В этой связи весьма показательна трансформация образа главной героини, происшедшая при работе над сценарием. В пьесе Алмас, окончив учительские курсы, возвращается работать в родную деревню. В фильме она для деревни – элемент совершенно посторонний, агент центральной, городской власти и носитель выраженной колониалистской позиции. В одной из сцен Гаджи-Ахмет, человек, который как минимум в два раза старше Алмас и который пользуется в деревне несопоставимо бóльшим авторитетом, в приватном разговоре уважительно называет ее «Алмас-ханум», чтобы тут же получить в ответ фамильярное «Гаджи»: перед нами один из тех способов, которыми в европейской культуре традиционно обозначается статусное различие между «цивилизованным» человеком и его туземным визави. Неудивительно, что в кинокартине она подчеркнуто носит волосы «на городской манер», в отличие от одетых в платки деревенских женщин, и в отличие от них же часто меняет наряды – один из которых представляет собой буквальную отсылку к картине Самохвалова. Ее жених Фуад обладает поразительным портретным сходством с партшколовцем Сидоровым, с понятной поправкой на couleur locale. Алмас и Фуад – не единственные в фильме агенты центра; впрочем, все остальные также являются положительными персонажами166, они профессионалы, они русифицированы – вплоть до того, что один из членов присланной в деревню из района и выступающей в роли deus ex machina прокурорской комиссии – русский.

Самохвалов А. Девушка в футболке. 1932

«Алмас». Алмас

Самохвалов А. Портрет партшколовца Сидорова. 1930 –1931

«Алмас». Фуад

Еще одно любопытное отличие фильма от пьесы состоит в продуманном рамочном оформлении кинотекста. Героиня въезжает в сюжет через горный пейзаж, экзотический для российского зрителя и идиллический для зрителя азербайджанского, – со вкрапленным в этот пейзаж тревожным сигналом, могилой погибшего агронома. А после окончательной победы светлых сил нам предлагается классический голливудский хеппи-энд с поцелуем в диафрагму на фоне пейзажей и вовсе открыточных. Финальный монолог Алмас в пьесе носил отчетливо лозунговый характер и был прямо ориентирован на формирование идеологической позиции зрителя167. В фильме же идеологией почти не пахнет: месседж о необходимости преодолевать косную туземную действительность и об осознании методов, коими ее надлежит преодолевать, переведен на язык народной поэзии со ссылкой на «так поют наши ашуги»168. Зритель сталинской эпохи, конечно же, время от времени переживает в кинотеатре опыт прямой идеологической накачки, но арсенал средств воздействия стал куда более разнообразным и тонким по сравнению с большевистскими временами, и по возможности человек должен выходить из кинозала с ощущением, что он только что был свидетелем (и эмоциональным соучастником) незамысловатой истории с понятными персонажами и счастливым концом – обогащенный набором усвоенных между делом и без излишней рефлексии идеологических установок.

Школьный фильм. «Учитель»

Тот колониальный дискурс, на котором в значительной степени построена «Алмас», вовсе не был прерогативой «национальных» киностудий. Традиция отношения к собственному народу в его наиболее массовой, крестьянской составляющей как к «дикарям», «чумазым», «варварам» была и остается одной из ключевых особенностей российских элит169. При отсутствии физико-антропологической границы элиты тем более активно конструировали и конструируют границы культурные, постоянно стремясь придать им антропологический статус. Подобная позиция крайне прагматична, поскольку дает элитам дополнительный ресурс самолегитимации: право на привилегированные позиции закрепляется ими за собой через режимы символизации с референтом если и не прямо биологическим, то имеющим неявную эссенциалистскую составляющую. Образ школы и образовательного процесса как метафора общества в целом и отношений между «властью» и «народом» здесь становится особенно удобной, поскольку закрепляет за первой «взрослый» статус, а за вторым – безнадежно детский. Фильм Сергея Герасимова «Учитель» (1939) являет собой хрестоматийную иллюстрацию подобного положения вещей.

Главный герой картины Степан Лаутин170 возвращается в родную деревню с благородной миссией вывести здешнее образование на качественно иной уровень: построить десятилетку. Его отец, председатель колхоза и старый партизан Иван Лаутин171 поначалу встречает сына с радостью, но очень быстро меняет милость на гнев – выяснив реальные обстоятельства приезда. Тот факт, что Степан Лаутин, получивший образование и живущий в Москве, возвращается на постоянное место жительства в свою деревню, воспринимается отцом как полная жизненная неудача не только для сына, но и для себя самого, поскольку полностью лишает его символических ресурсов в заочном «конкурсе детей» с другими деревенскими стариками – и это при том, что один из тех пацанов, который когда-то дружил со Степаном и «горох по огородам воровал», выбился в комбриги авиации, «имеет ромбу, в воздухе почет, и на земле ему почет». А после того как выясняется, что работать Степан собирается учителем, катастрофа приобретает масштабы апокалипсиса, живо всколыхнув весь тот набор стереотипов, которые еще с дореволюционных времен бытовали в русской крестьянской среде по отношению к сельским учителям как к людям ничтожным, нищим и мало смыслящим в деревенских делах. Однако дружеская (и партийная) поддержка со стороны секретаря райкома позволяет герою изменить отношение со стороны отца, построить новую школу и стать ее директором. В финале картины тот самый комбриг лично прилетает на самолете без опознавательных знаков, чтобы привезти известие о том, что его дивизия выдвинула Степана Лаутина кандидатом в депутаты Верховного Совета, – что, учитывая реалии советских выборов, уже означало фактическое вступление в должность. Старик-отец вдруг оказывается обладателем козырного туза и, стоя на крыле самолета, произносит пламенную речь во славу советской власти. Все счастливы.

«Учитель». Лаутин-старший. Пламенная речь

В отличие от множества других кинокартин, снятых на рубеже 1930–1940‐х годов, «Учитель» не несет в себе даже намека на какие бы то ни было идеологические конфликты: образ врага здесь категорически отсутствует, а все основные пружины драматического действия переведены в мелодраматическую плоскость. Все конфликты не носят антагонистического характера и прямиком ведут к хеппи-энду, и при желании фильм вообще можно воспринимать как разновидность лирической комедии – с нелепыми ссорами между героем и героиней, с обилием комических типажей, общей карнавальной атмосферой и т. д. По большому счету «Учитель» – одна из первых советских картин, четко вписывающихся в тот «лакировочный» тренд, что возобладает в послевоенной сталинской культуре. Жизнь советского села подается здесь как непрерывный праздник со сплошной чередой танцев, любовных коллизий, вечеров вопросов и ответов в клубе, пения частушек и прогулок на природе – и с редкими упоминаниями о том, что к этому прилагаются какие-то производственные процессы. Колхозники живут в просторных домах, по площади напоминающих дворянские усадьбы XIX века; в кадр то и дело попадают предметы советской роскоши – граммофон, наручные часы, шелковые платья, узорчатые платки и туфли-лодочки. Географическое пространство СССР для колхозников 1939 года является абсолютно проницаемым (они планируют поездки в «интересные» города172), а их жизнь представляет собой последовательность свободных выборов (они вольны поступать или не поступать на городские курсы или в институты).

Как и положено идиллическому пространству, та деревня, в которой происходит действие картины, заключена в четко обозначенную проективную рамку, причем рамка эта еще и двойная, пейзажная и праздничная. Фильм открывается и закрывается выходами протагониста «на родные просторы». Первый же кадр представляет зрителю абсолютно идиллического пастуха, лежащего на солнышке, на фоне родных берез и мирно пасущегося стада. Именно в эту пасторальную сцену входит герой (на заднем плане появляется телега, на которой он, видимо, приехал из города), чтобы в разговоре с «дядей Семеном» обозначить свое прибытие в родные места – от столичной жизни и от «большой должности», которую приписывает ему деревенский коллективный разум и реальность которой он не подтверждает – но пока и не отрицает. Засим следуют проходка через березовую рощу, пейзаж в духе романтико-идиллической живописной традиции – с пшеничным полем, стоящей на пригорке деревней (перед которой герой снимает шляпу) и кучевыми облаками – и собственно момент пересечения символической границы, с деревянным мостиком, околицей и бегущими навстречу герою деревенскими детьми, одного из которых он касается.