Полная версия:

Анатомия человека

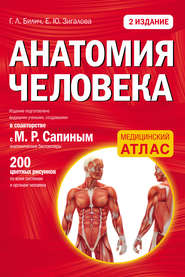

Рис. 23. Внутреннее основание черепа:

1 – глазничная часть лобной кости; 2 – петушиный гребень; 3 – решетчатая пластинка; 4 – зрительный канал; 5 – гипофизарная ямка; 6 – спинка седла; 7 – круглое отверстие; 8 – овальное отверстие; 9 – рваное отверстие; 10 – остистое отверстие; 11 – внутреннее слуховое отверстие; 12 – яремное отверстие; 13 – подъязычный канал; 14 – ламбдовидный шов; 15 – скат; 16 – борозда поперечного синуса; 17 – внутренний затылочный выступ; 18 – большое (затылочное) отверстие; 19 – затылочная чешуя; 20 – борозда сигмовидного синуса; 21 – пирамида (каменистая часть) височной кости; 22 – чешуйчатая часть височной кости; 23 – большое крыло клиновидной кости; 24 – малое крыло клиновидной кости

Глубокая средняя черепная ямка образована телом и большими крыльями клиновидной кости, передними поверхностями пирамид и чешуйчатыми частями височных костей. Кпереди от гипофизарной ямки проходит борозда перекреста, в которой лежит перекрест зрительных нервов. Позади гипофизарной ямки возвышается спинка турецкого седла. На каждой боковой поверхности тела клиновидной кости видна сонная борозда; у вершины пирамиды находится рваное отверстие.

С обеих сторон между малыми, большими крыльями и телом клиновидной кости расположена верхняя глазничная щель. Кзади и книзу от щели находятся круглое, овальное и остистое отверстия.

Самая глубокая задняя черепная ямка, отделенная от средней черепной ямки верхними краями пирамид височных костей, образована, главным образом, затылочной костью, а также задними поверхностями пирамид и внутренними поверхностями сосцевидных отростков, частью тела клиновидной кости и задненижними углами теменных костей. В центре задней черепной ямки видно большое (затылочное) отверстие, впереди него – скат, образованный сросшимися телами клиновидной и затылочной костей, на котором лежат варолиев мост и продолговатый мозг. На задней поверхности пирамиды височной кости находится внутреннее слуховое отверстие, ведущее во внутренний слуховой проход. Заднюю черепную ямку заполняют полушария мозжечка.

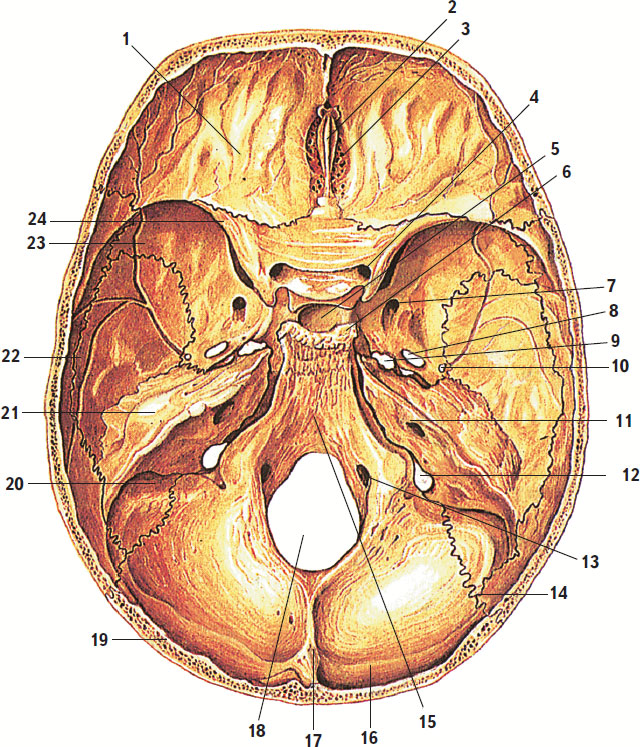

Лицевая нормаНа лицевом черепе имеется ряд весьма важных образований. Парная глазница представляет собой полость, напоминающую по форме четырехгранную пирамиду с закругленными углами (рис. 24). Основание этой пирамиды обращено вперед и образует вход в глазницу, а верхушка направлена назад и медиально, в ней проходит канал зрительного нерва. В полости глазницы расположены глазное яблоко и вспомогательные образования органа зрения. У латерального края верхней стенки глазницы расположена ямка слезной железы.

Рис. 24. Глазница, левая, вид спереди:

1 – зрительный канал; 2 – верхняя глазничная щель; 3 – глазничный отросток нёбной кости; 4 – нижняя глазничная щель; 5 – подглазничная борозда; 6 – передний слезный гребень; 7 – слезная борозда; 8 – задний слезный гребень

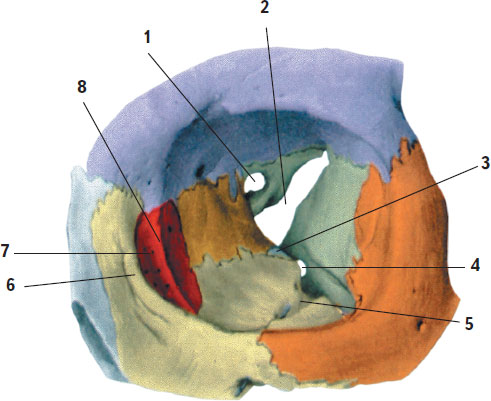

Полость носа занимает центральное положение в лицевом черепе. Она начинается грушевидным отверстием, на нижнем крае которого выступает передняя носовая ость, продолжающаяся кзади в костную перегородку носа, которая делит его полость на две половины. Через парные хоаны полость носа сообщается с полостью глотки. На боковой стенке полости носа, как уже указывалось, выступают три носовые раковины, а также отростки лабиринтов решетчатой кости. Раковины делят боковой отдел полости носа на три носовых хода: нижний, средний и верхний, в которые открываются носослезный канал и полости воздухоносных костей (рис. 25).

Рис. 25. Латеральная стенка полости носа:

1 – решетчатая пластинка (решетчатой кости); 2 – верхняя носовая раковина; 3 – средняя носовая раковина; 4 – крючковидный отросток (решетчатой кости); 5 – клиновидная пазуха; 6 – клиновидно-нёбное отверстие; 7 – верхнечелюстная расщелина; 8 – медиальная пластинка крыловидного отростка; 9 – горизонтальная пластинка нёбной кости; 10 – нёбный отросток верхней челюсти; 11 – нижняя носовая раковина; 12 – резцовый канал; 13 – передняя носовая ость; 14 – нижний носовой ход; 15 – средний носовой ход; 16 – лобный отросток верхней челюсти; 17 – верхний носовой ход; 18 – носовая кость; 19 – лобная пазуха

Полость рта впереди и с боков ограничена (из костных структур) верхней и нижней альвеолярными дугами с зубами, частично телом и ветвью нижней челюсти, а сверху – твердым нёбом.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПАУ новорожденного ребенка между костями черепа не существует швов, пространства заполнены соединительной тканью. В участках, где сходятся несколько костей, имеется шесть родничков, закрытых соединительнотканными пластинками: два непарных (передний и задний) и два парных (клиновидный и сосцевидный) (рис. 26).

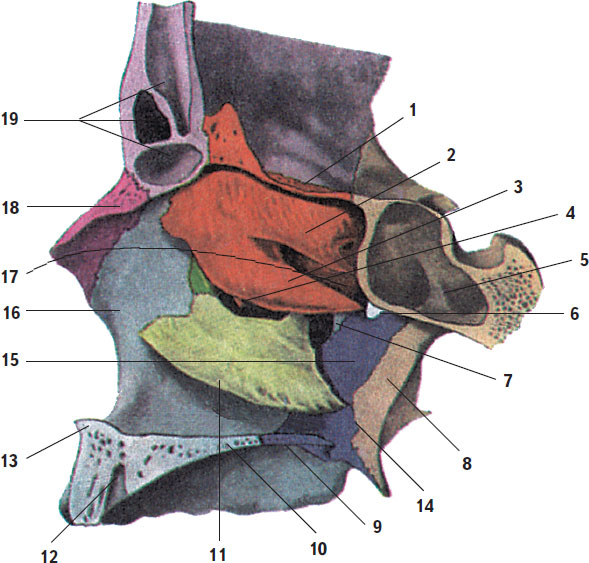

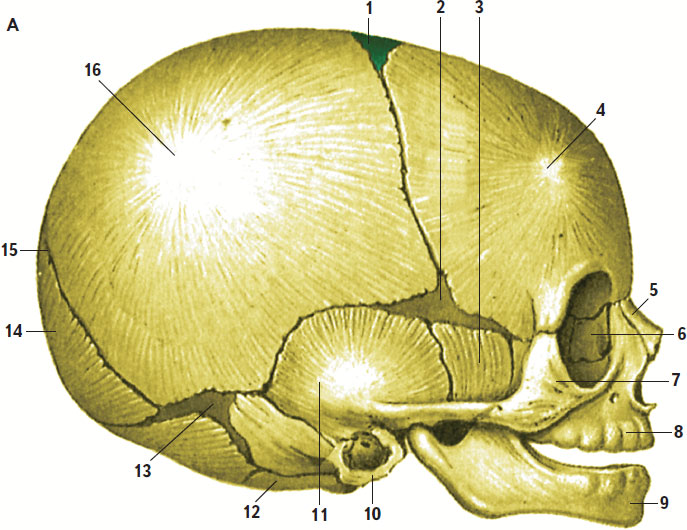

Рис. 26. Череп новорожденного; вид сбоку (А) и сверху (Б):

1 – передний родничок; 2 – клиновидный родничок; 3 – большое крыло клиновидной кости; 4 – лобный бугор; 5 – носовая кость; 6 – слезная кость; 7 – скуловая кость; 8 – верхняя челюсть; 9 – нижняя челюсть; 10 – барабанное кольцо височной кости; 11 – чешуйчатая часть височной кости; 12 – латеральная часть затылочной кости; 13 – сосцевидный родничок; 14 – затылочная чешуя; 15 – задний родничок; 16 – теменной бугор; 17 – лобный шов

Самый крупный передний, или лобный, родничок, ромбовидной формы, расположен там, где сближаются правая и левая половины лобной кости и теменные кости.

Задний, или затылочный, родничок помещается там, где сходятся теменные и затылочная кости.

Клиновидный родничок находится сбоку, в углу, образованном лобной и теменной костями и большим крылом клиновидной кости.

Сосцевидный родничок расположен в месте, где сходятся затылочная, теменная кости и сосцевидный отросток височной кости. Благодаря наличию родничков череп новорожденного очень эластичен, его форма может изменяться во время прохождения головки плода через родовые пути в процессе родов. Возможно также наложение краев костей крыши черепа один на другой, что приводит к уменьшению его размеров и облегчает рождение ребенка.

Формирование швов заканчивается в основном на 3–5-м году жизни, к этому времени закрываются роднички. На 2–3-м месяце после рождения закрываются задний (затылочный) и сосцевидные роднички, к 1,5 годам – передний, лишь к 3 годам окончательно исчезают клиновидные роднички. Объем полости мозгового отдела черепа новорожденного составляет в среднем 350–375 см3. В первые 6 мес. жизни ребенка этот объем удваивается, к 2 годам утраивается, у взрослого он в 4 раза больше, чем объем полости мозгового черепа новорожденного. Глабелла у новорожденного отсутствует, она образуется к 15-летнему возрасту.

Соотношения мозгового и лицевого отделов черепа у взрослого человека и новорожденного различны. Лицо новорожденного ребенка короткое и широкое.

После рождения рост черепа происходит неравномерно. Выделяют три периода роста и развития черепа.

1. Период энергичного роста – от рождения до семи лет.

2. Период замедленного роста от 7 до 12–13 лет (начало полового созревания). В это время в основном растет свод мозгового черепа, объем полости последнего достигает 1200–1300 см3.

3. В третьем периоде, после 13 лет, активно растут лобный отдел мозгового и лицевой череп. Проявляются половые особенности черепа: у мужчин лицевой череп растет в длину сильнее, чем у женщин, лицо удлиняется. Мужской череп в связи с большими общими размерами тела больше, чем женский. Вместимость черепа у мужчин в среднем 1559 см3, у женщин – 1347 см3, но относительная вместимость черепа на 1 см длины тела у женщин больше, чем у мужчин.

Целесообразно выделить также и четвертый период преобразования черепа в пожилом и старческом возрасте.

Основная роль в развитии и формировании черепа принадлежит головному мозгу, а также мягким тканям лица и в первую очередь жевательным мышцам. Здоровые зубы – путь к сохранению формы и рельефа черепа.

Кости верхней конечности

Верхние конечности включают пояс верхних конечностей и свободную часть верхней конечности (рис. 27, 28, 29).

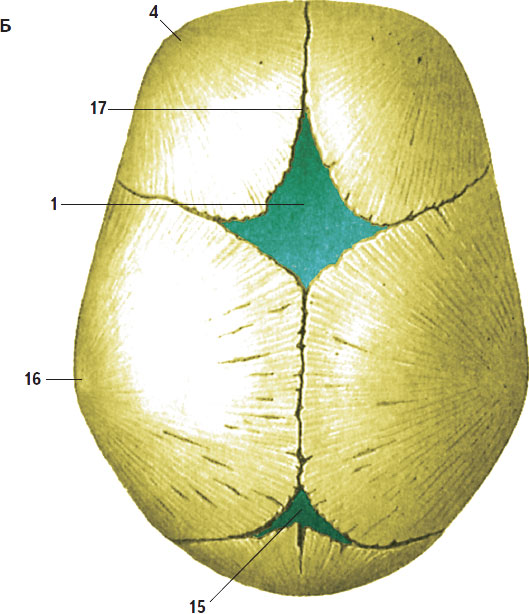

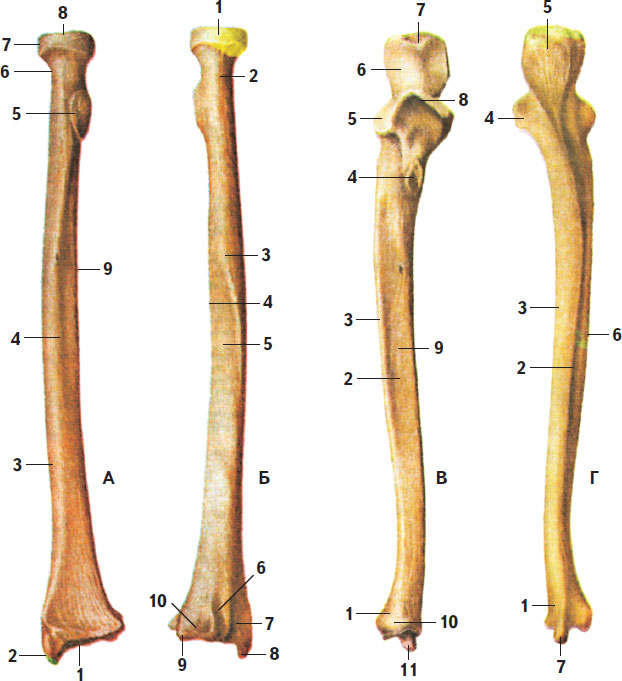

Рис. 27. Плечевая кость:

А – вид спереди: 1 – большой бугорок; 2 – анатомическая шейка; 3 – головка плечевой кости; 4 – малый бугорок; 5 – межбугорковая борозда; 6 – гребень малого бугорка; 7 – гребень большого бугорка; 8 – дельтовидная бугристость; 9 – тело плечевой кости; 10 – переднемедиальная поверхность; 11 – медиальный край; 12 – венечная ямка; 13 – медиальный надмыщелок; 14 – блок плечевой кости; 15 – головка мыщелка плечевой кости; 16 – латеральный надмыщелок; 17 – лучевая ямка; 18 – переднелатеральная поверхность; Б – вид сзади: 1 – головка плечевой кости; 2 – анатомическая шейка; 3 – большой бугорок; 4 – хирургическая шейка; 5 – дельтовидная бугристость; 6 – борозда лучевого нерва; 7 – латеральный край; 8 – ямка локтевого отростка; 9 – латеральный надмыщелок; 10 – блок плечевой кости; 11 – борозда локтевого нерва; 12 – медиальный надмыщелок; 13 – медиальный край плечевой кости

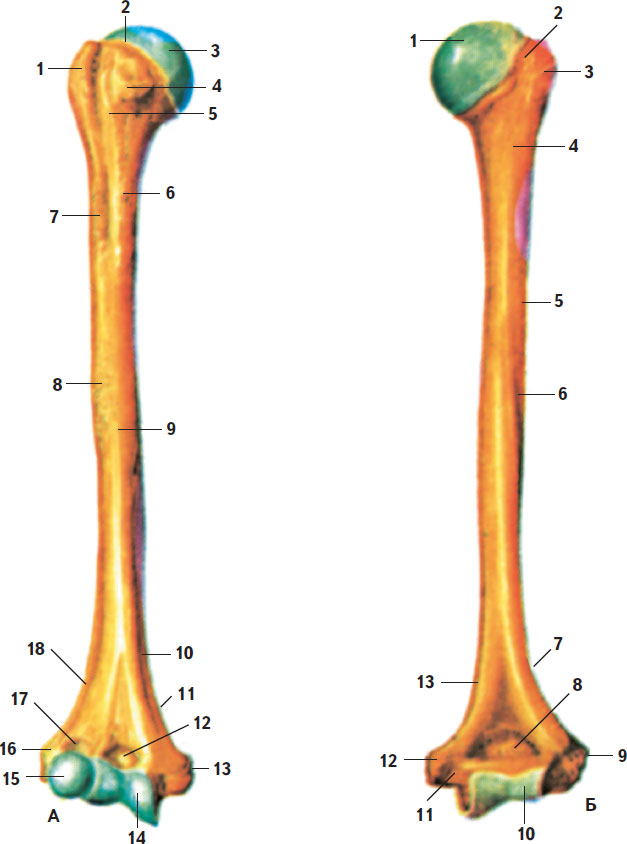

Рис. 28. Кости верхней конечности, правой, вид спереди:

1 – ключица; 2 – грудинный конец ключицы; 3 – лопатка; 4 – клювовидный отросток лопатки; 5 – суставная впадина лопатки; 6 – плечевая кость; 7 – венечная ямка плечевой кости; 8 – медиальный надмыщелок; 9 – блок плечевой кости; 10 – венечный отросток локтевой кости; 11 – бугристость локтевой кости; 12 – локтевая кость; 13 – головка локтевой кости; 14 – кости запястья; 15 – I–V пястные кости; 16 – фаланги пальцев; 17 – шиловидный отросток лучевой кости; 18 – лучевая кость; 19 – головка лучевой кости; 20 – гребень большого бугорка; 21 – межбугорковая борозда; 22 – большой бугорок; 23 – малый бугорок; 24 – головка плечевой кости; 25 – акромион

Рис. 29. Лучевая кость (А – вид спереди; Б – вид сзади). Локтевая кость (В – вид спереди; Г – вид сзади):

А: 1 – запястная суставная поверхность; 2 – шиловидный отросток; 3 – тело лучевой кости; 4 – передняя поверхность; 5 – бугристость лучевой кости; 6 – шейка лучевой кости; 7 – суставная окружность; 8 – головка лучевой кости; 9 – межкостный край; Б: 1 – суставная окружность (лучевой кости); 2 – шейка лучевой кости; 3 – тело лучевой кости; 4 – межкостный край; 5 – задняя поверхность; 6 – борозда мышцы – длинного разгибателя большого пальца кисти; 7 – борозда мышцы – лучевого разгибателя кисти; 8 – шиловидный отросток; 9 – локтевая вырезка; 10 – борозда мышц – разгибателей пальцев; В: 1 – головка локтевой кости; 2 – тело локтевой кости; 3 – межкостный край; 4 – бугристость локтевой кости; 5 – лучевая вырезка; 6 – блоковидная вырезка; 7 – локтевой отросток; 8 – венечный отросток; 9 – передняя поверхность локтевой кости; 10 – суставная окружность (головки локтевой кости); 11 – шиловидный отросток; Г: 1 – головка локтевой кости; 2 – тело локтевой кости; 3 – медиальная поверхность; 4 – венечный отросток; 5 – локтевой отросток; 6 – межкостный край; 7 – шиловидный отросток

Пояс верхних конечностей сформирован с каждой стороны двумя костями – лопаткой и ключицей, которые прикреплены к грудной клетке с помощью мышц и связок, а спереди посредством ключицы сочленяются с грудиной.

По сравнению с обезьянами, длина лопатки человека значительно сократилась по соотношению с ее шириной (высотой), что связано с изменением положения этой кости относительно грудной клетки: оно из латерального переходит во фронтальное. Угол ости лопатки у человека близок к прямому (88°), тогда как у человекообразных обезьян он намного меньше (32–59°). Сочленовная впадина располагается по отношению к латеральному краю лопатки у человека под углом примерно 132° (латеральное положение), тогда как у человекообразных обезьян – всего 108°. Лопатки мужчин более крупные.

Скелет свободной части верхней конечности состоит из проксимального сегмента (плечевая кость), среднего (две кости предплечья: лучевая и локтевая) и дистального (кости кисти, которые, в свою очередь, подразделяются на кости запястья, пясти и фаланги пальцев).

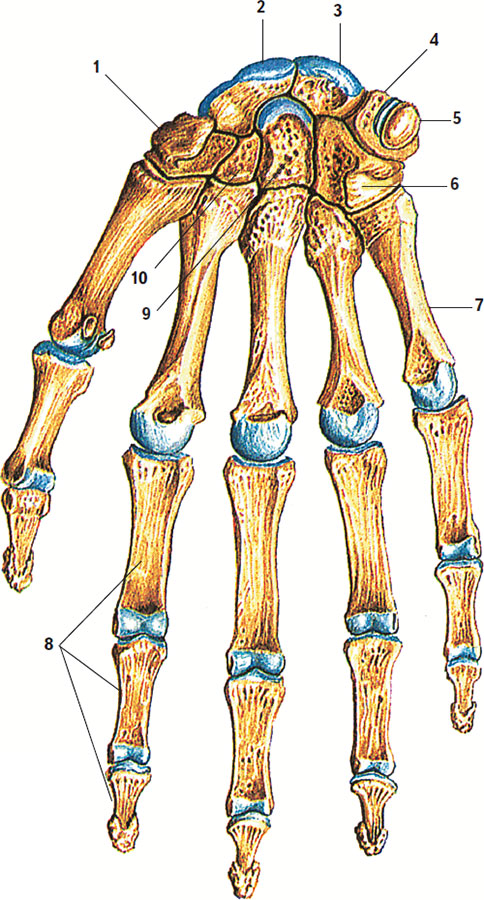

КОСТИ КИСТИКисть делится на три отдела: запястье, пясть и пальцы. Скелет кисти образован 27 костями (рис. 30).

Рис. 30. Кости кисти; вид спереди:

1 – кость-трапеция; 2 – ладьевидная; 3 – полулунная; 4 – трехгранная; 5 – гороховидная; 6 – крючковидная; 7 – пястная кость; 8 – фаланги пальцев; 9 – головчатая; 10 – трапециевидная

Восемь коротких (губчатых) костей запястья располагаются в два ряда. В проксимальном ряду лежат (начиная от лучевого края) ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная (сесамовидная) кости, в дистальном – кость-трапеция (большая многоугольная), трапециевидная, головчатая и крючковидная.

Кости запястья сочленяются между собой, проксимальная поверхность костей верхнего ряда – с запястной суставной поверхностью лучевой кости; дистальный ряд – с основаниями пястных костей.

Кости запястья образуют костный свод, обращенный выпуклостью к тылу, а вогнутостью – в сторону ладони. Благодаря этому формируется борозда запястья, в которой проходят сухожилия сгибателей пальцев.

Пять костей пясти, каждая из которых представляет собой короткую трубчатую кость, имеют основание, тело и головку, сочленяющуюся с проксимальной фалангой соответствующего пальца.

Скелет пальцев образован фалангами.

Первый палец имеет две фаланги: проксимальную и дистальную, II–V пальцы – по три фаланги: проксимальную, среднюю и дистальную. Фаланги – это короткие трубчатые кости, у которых различают основание, тело и головку. Фаланги несут на себе суставные поверхности. Суставная поверхность основания у проксимальных фаланг сочленяется с головкой соответствующей пястной кости, остальных – с головкой проксимально лежащей фаланги.

Кости нижней конечности

Нижние конечности человека являются органами опоры и передвижения, их строение наилучшим образом приспособлено к выполнению этих важных функций.

Скелет нижней конечности, являющейся у человека органом опоры и перемещения тела в пространстве, образован более толстыми и массивными костями, соединенными между собой менее подвижными сочленениями, чем у верхних конечностей.

Нижняя конечность человека состоит из пояса (это тазовые кости, между которыми сзади как бы вклинивается крестец) и свободной части нижней конечности. Таким образом создается прочный таз (пояс нижних конечностей), имеющий арочное строение, несущий на себе тяжесть туловища и передающий ее массивным костям свободной части нижних конечностей.

Пояс нижних конечностей образован двумя тазовыми костями, каждая из которых сзади сочленяется с крестцом, а спереди – друг с другом.

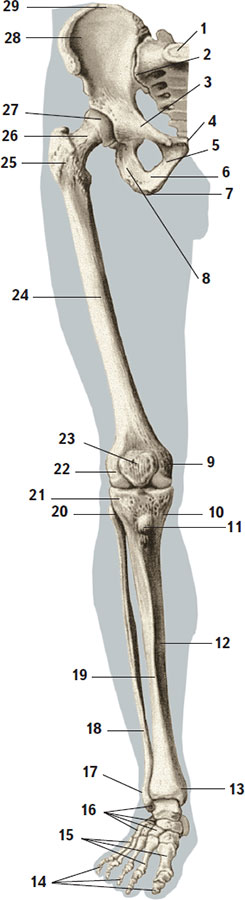

Скелет свободной части нижней конечности гомологичен со скелетом верхней конечности и также состоит из трех сегментов: проксимального (бедренная кость), среднего (две кости голени: большеберцовая и малоберцовая) и дистального (рис. 31, 32, 33).

Рис. 31. Кости нижней конечности, вид спереди:

1 – крестец; 2 – крестцово-подвздошный сустав; 3 – верхняя ветвь лобковой кости; 4 – симфизиальная поверхность лобковой кости; 5 – нижняя ветвь лобковой кости; 6 – ветвь седалищной кости; 7 – седалищный бугор; 8 – тело седалищной кости; 9 – медиальный надмыщелок бедренной кости; 10 – медиальный мыщелок большеберцовой кости; 11 – бугристость большеберцовой кости; 12 – тело большеберцовой кости; 13 – медиальная лодыжка; 14 – фаланги пальцев; 15 – кости плюсны; 16 – кости предплюсны; 17 – латеральная лодыжка; 18 – малоберцовая кость; 19 – передний край большеберцовой кости; 20 – головка малоберцовой кости; 21 – латеральный мыщелок большеберцовой кости; 22 – латеральный надмыщелок бедренной кости; 23 – надколенник; 24 – бедренная кость; 25 – большой вертел бедренной кости; 26 – шейка бедренной кости; 27 – головка бедренной кости; 28 – крыло подвздошной кости; 29 – подвздошный гребень

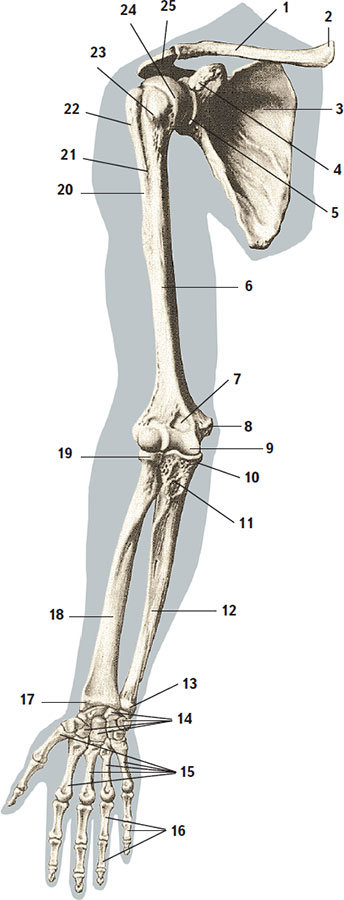

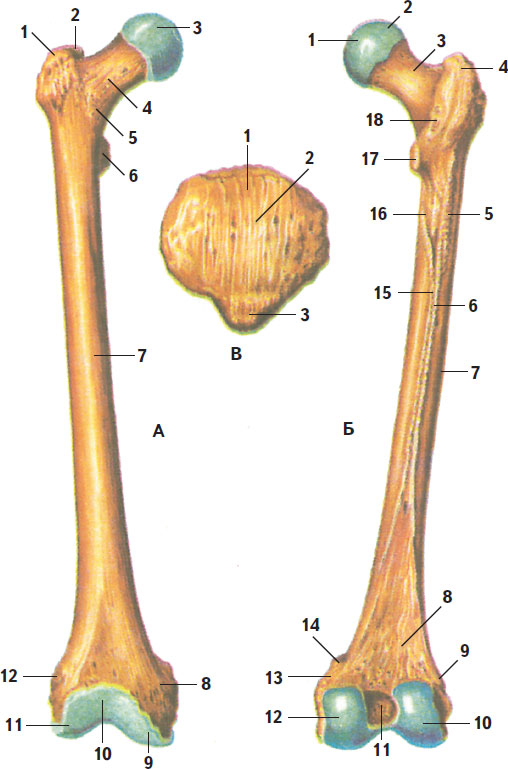

Рис. 32. Бедренная кость и надколенник:

А – передняя поверхность; Б – задняя поверхность; В – надколенник; А: 1 – большой вертел; 2 – вертельная ямка; 3 – головка бедренной кости; 4 – шейка бедренной кости; 5 – межвертельная линия; 6 – малый вертел; 7 – тело бедренной кости; 8 – медиальный надмыщелок; 9 – медиальный мыщелок; 10 – надколенниковая поверхность; 11 – латеральный мыщелок; 12 – латеральный надмыщелок; Б: 1 – ямка головки бедренной кости; 2 – головка бедренной кости; 3 – шейка бедренной кости; 4 – большой вертел; 5 – ягодичная бугристость; 6 – латеральная губа шероховатой линии; 7 – тело бедренной кости; 8 – подколенная поверхность; 9 – латеральный надмыщелок; 10 – латеральный мыщелок; 11 – межмыщелковая ямка; 12 – медиальный мыщелок; 13 – медиальный надмыщелок; 14 – приводящий бугорок; 15 – медиальная губа шероховатой линии; 16 – гребенчатая линия; 17 – малый вертел; 18 – межвертельный гребень; В: 1 – основание надколенника; 2 – передняя поверхность; 3 – верхушка надколенника

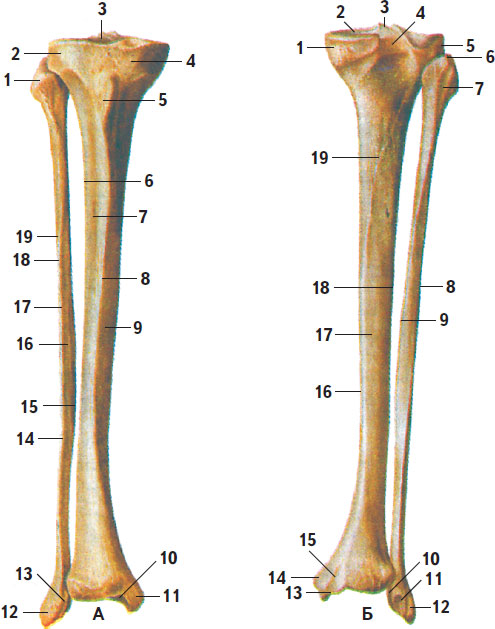

Рис. 33. Большеберцовая и малоберцовая кость (А – вид спереди; Б – вид сзади):

А: 1 – головка малоберцовой кости; 2 – латеральный мыщелок большеберцовой кости; 3 – межмыщелковое возвышение; 4 – медиальный мыщелок; 5 – бугристость большеберцовой кости; 6 – межкостный край; 7 – латеральная поверхность; 8 – передний край; 9 – медиальная поверхность; 10 – суставная поверхность лодыжки; 11 – медиальная лодыжка; 12 – латеральная лодыжка (малоберцовой кости); 13 – суставная поверхность лодыжки (латеральной); 14 – тело малоберцовой кости; 15 – медиальный (межкостный) край; 16 – медиальная поверхность; 17 – передний край; 18 – латеральный край; 19 – латеральная поверхность; Б: 1 – медиальный мыщелок; 2 – верхняя суставная поверхность; 3 – межмыщелковое возвышение; 4 – заднее межмыщелковое поле; 5 – латеральный мыщелок; 6 – верхушка головки малоберцовой кости; 7 – головка малоберцовой кости; 8 – тело малоберцовой кости; 9 – медиальный (межкостный) край; 10 – суставная поверхность лодыжки (малоберцовой кости); 11 – ямка латеральной лодыжки; 12 – борозда латеральной лодыжки; 13 – суставная поверхность медиальной лодыжки; 14 – медиальная лодыжка; 15 – лодыжковая борозда (борозда медиальной лодыжки); 16 – медиальный край большеберцовой кости; 17 – тело большеберцовой кости; 18 – латеральный (межкостный) край большеберцовой кости; 19 – линия камбаловидной мышцы

В области коленного сустава имеется крупная сесамовидная кость – надколенник. Дистальный сегмент свободной части нижней конечности – стопа – также подразделяется на три части: предплюсну, плюсну и фаланги пальцев.

КОСТИ СТОПЫВ стопе различают предплюсну, плюсну и пальцы. Стопа человека выполняет строго специализированную функцию передвижения и опоры. С этим связано ее строение по типу прочной и упругой сводчатой арки с короткими пальцами (рис. 34).

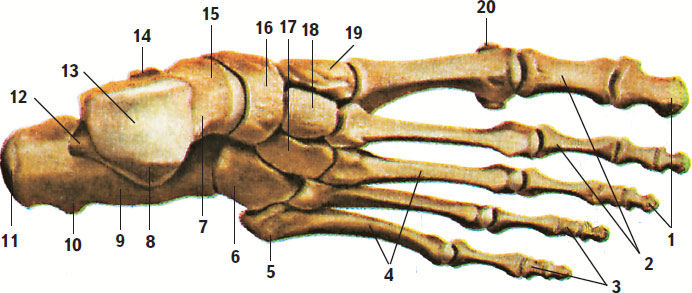

Рис. 34. Кости стопы; вид сверху:

1 – дистальные (ногтевые) фаланги; 2 – проксимальные фаланги; 3 – средние фаланги; 4 – кости плюсны; 5 – бугристость V кости плюсны; 6 – кубовидная кость; 7 – таранная кость; 8 – латеральная лодыжковая поверхность; 9 – пяточная кость; 10 – латеральный отросток бугра пяточной кости; 11 – бугор пяточной кости; 12 – задний отросток таранной кости; 13 – блок таранной кости; 14 – опора таранной кости; 15 – шейка таранной кости; 16 – ладьевидная кость; 17 – латеральная клиновидная кость; 18 – промежуточная клиновидная кость; 19 – медиальная клиновидная кость; 20 – сесамовидная кость

Основные особенности стопы человека – это наличие сводов, прочность, пронированное положение, укрепление медиального края, укорочение пальцев, укрепление и приведение I пальца, который не противопоставляется остальным. Кости предплюсны, испытывающие большую нагрузку, массивные, прочные.

Кости предплюсны представлены семью короткими (губчатыми) костями, расположенными в два ряда. В проксимальном ряду находятся таранная и пяточная кости, в дистальном ряду латерально располагается кубовидная кость, медиально – узкая ладьевидная. Впереди ладьевидной кости расположены три клиновидные кости: медиальная, промежуточная и латеральная.

Таранная кость состоит из тела, шейки и головки. На верхней поверхности тела расположен блок, имеющий три суставные поверхности, сочленяющиеся с соответствующими поверхностями костей голени. На нижней поверхности таранной кости находятся три пяточные суставные поверхности. Между задней и средней суставными поверхностями проходит борозда таранной кости; позади блока отходит задний отросток. Головка таранной кости овальная, сочленяется с ладьевидной костью.

Наиболее крупная пяточная кость, сочленяясь с таранной костью вверху и кубовидной спереди, несет на себе соответствующие суставные поверхности. Важной структурой является опора таранной кости – костный выступ, поддерживающий головку таранной кости.

Между средней и задней таранными суставными поверхностями проходит борозда пяточной кости. Соединяясь с соответствующей бороздой таранной кости, борозда пяточной кости формирует пазуху предплюсны, где находится мощная связка, удерживающая пяточную и таранную кости.

Кзади пяточная кость заканчивается мощным пяточным бугром.

Кости плюсны представлены пятью короткими трубчатыми костями, у каждой из которых различают основание, тело и головку.

Первая плюсневая кость наиболее короткая и толстая, вторая – наиболее длинная. Тела плюсневых костей выпуклые в сторону тыла стопы, форма их призматическая.

Своими основаниями плюсневые кости сочленяются с клиновидными и кубовидной костями, а головками – с основаниями соответствующих проксимальных фаланг.

Скелет пальцев образован фалангами – короткими трубчатыми костями. Число их соответствует фалангам пальцев кисти, однако они отличаются небольшими размерами.

Фаланги I пальца, особенно дистальная, имеют размеры больше, чем фаланги II–V пальцев стопы. Каждая фаланга состоит из основания, тела и головки.

Отличительной особенностью дистальных фаланг является наличие бугристости. Каждая проксимальная фаланга своим основанием сочленяется с соответствующей плюсневой костью, а головкой – со средней фалангой. Средние фаланги сочленяются с основаниями дистальных фаланг.

Учение о соединениях костей (синдесмология)

Все соединения костей делятся на три большие группы: непрерывные; полусуставы, или симфизы; и прерывные, или синовиальные (суставы) – табл. 6.

Непрерывные – это соединения костей с помощью различных видов соединительной ткани. Они делятся на фиброзные, хрящевые и костные. К фиброзным относятся синдесмозы, швы и «вколачивание».

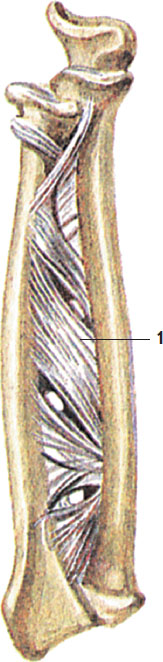

Синдесмозы – это соединения костей с помощью связок и мембран (например, межкостные перепонки предплечья и голени), желтые связки, соединяющие дуги позвонков, связки, укрепляющие суставы (рис. 35).

Рис. 35. Непрерывное соединение костей (синдесмоз):

1 – межкостная перепонка предплечья

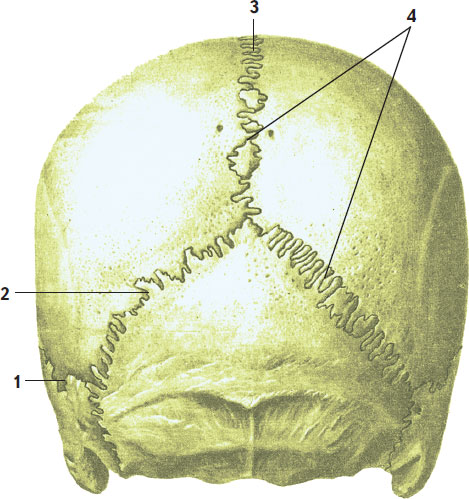

Швы – соединения краев костей черепа между собой тонкими прослойками волокнистой соединительной ткани. Различают зубчатые (например, между теменными костями), чешуйчатые (соединение чешуи височной кости с теменной) и плоские (между костями лицевого отдела черепа) швы (рис. 36).

Рис. 36. Швы черепа (вид сзади):